你还在这里

木心

初来美国之际,对纽约有个错觉,以为此地正值高速发展时期,地处世界金融中心,一定是瞬息万变,每天都“所遇无故物”,作为卜居曼哈顿的纽约客,当然要“焉得不速老”了。

半年过去,事实并非如此。

路上的匆匆行人是记不住面目的,摩天楼、巴士站、商店招牌,我知道不会每天变样。但流浪人,总是浪而流之稍纵即逝的吧,不料每天上街,来来回回就那几位眼熟的“星宿”。

一个矮小的老妪,酒糟大鼻、眯细眼、裸露的小腿,过宽的高跟鞋,有时涂了口红、挂起项链。冬日逐阳光而立,入夏坐在阴影里,固定的微笑,褴褛的衣裙,竭力求取端正,一旦醉倒,四肢摊开,也就将仪态置之度外了。早晨她多半是清醒的,难为她已认识了我,总是行礼招呼。不理她呢,实在过意不去;还之以礼呢,又怕别人以为我与之有何干系。只有两种办法:一是低头疾走,二是绕道而行。二者都不高明,最好是送她一点东西,要求她忘掉我。就怕她因此而更礼貌有加、扈从如仪,那就逼得我非离开曼哈顿不可。

另一个高大和善的老汉,衣着称得上干净,一把劣等六弦琴与他的躯体比,显得很小。脚边有扩音器,然而弹出来的音乐还是极轻极轻,曲调简单到使我相信这是他的创作,不过与他的淡发淡眉淡胡子很是相称。白衬衫旧了就是浅灰色,牛仔裤洗久褪成鱼肚色——路人感觉不到他的存在。他得不到钱币,也不知改变方式,这怎么行呢?

这两个老人总是逗留在中央公园西边的百老汇大街上。第8街与第57区交道口则有另一种风格的乞丐:中年男子身材魁梧、须发浓密,手拿空罐,唱的是歌剧中的咏叹调。他全力以赴,声泪俱下,可能是疯了,所以也没人布施。他也失策,把罐子当作道具用,像擎着一个圣杯,忽上忽下,忽左忽右,即便我有心布施,也难将钱币投入罐中,只能理解为他在为歌剧而歌剧:音量之宏,隔两条街已使人感到歌剧开幕了。

乞丐、流浪人、卖艺者、游手好闲分子似乎模式繁多,最差劲的是上来向你讨支烟的。正牌的乞丐是讨钱不讨烟的。流浪人则不乞讨,都是沉默如黑影,拖着不算少的衣物,一辈子睡眠不足似的蜷缩在树下的长椅上,浑身脏得不能再脏了,有时在地铁车厢中劈面相对,其臭气之辛烈,简直是个奇迹。

卖艺者确实各有千秋:一个青年,将木偶置于膝上。木偶向围观者打趣,即兴挑逗,妙语横生,大家很乐意投钱,有的被木偶挖苦调侃了一阵,反而高高兴兴走过去撒了很多钱。我觉得那木偶的面相很讨厌,扁扁的,戴一副黑框眼镜,鸭舌帽盖到了眉毛,嘴巴特别阔,按发声而开合。那操纵人天生一张忠厚温和的脸,毫无表情,以极小的声音,通过手持的扩音器,变出一种响亮的古怪声调,与木偶的面容十分相配,像是木偶独当一面与人舌战。大家被逗乐了时,操纵人也笑,笑木偶真聪明、真俏皮,应对自如——有这样的智力,为何从事这个行当……忽然大家朝着我笑了,木偶在嘲弄我,因为我凝视操纵人的脸,想找出他干这个行当的原因——他的智力除了用在可笑的地方,还会用在可怕的地方,白天在这纪念碑下的小广场上出现,黑夜他在哪里?

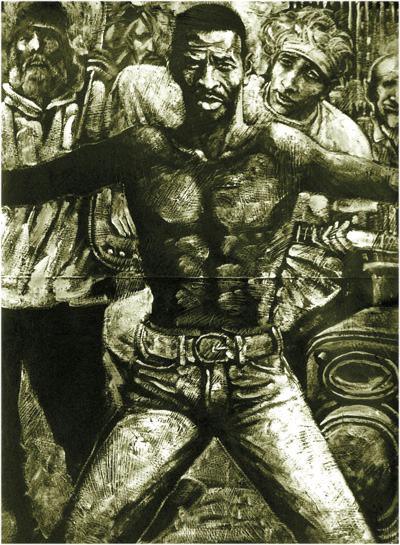

就在这小广场上,常有一个黑人,中年,瘦,赤膊,牛仔裤的阔皮带上吊着些轻便武器,足蹬高跟黄皮马靴。他不弹不唱不耍木偶,光凭一张嘴,滔滔不绝,几乎不用换气,其流畅、其铿锵,颇能使行人止步,特别是黑人最欣赏他的辩才,旁白帮腔,煞是热闹。某次同场另有一个矮胖的红皮肤演说家,两相争雄,掀起声浪,滚瓜烂熟地各逞其能,黑脖子和红脖子的筋脉条條绽出,我感到悲惨,走去小亭买纸烟了——奇怪的是围着的听众出了神,忘了扔钱。得意扬扬的那个,如果他的目的在于自尊心的满足,自尊心也真是多种多样了。

与此相反的是一个卷发的年轻人,演奏电吉他,很抒情。今天穿一身白,额头上扎的也是白带子;明天换一身黑,额上扎的也必是黑带子。微弓着背,进几步,退几步。头低累了就仰面,脖子酸了便摇摇头。似乎一直沉醉在自己的琴声中,天长日久,旁若无人。他的脸是正方形的,嘴唇曲线分明,双目饱含着红葡萄酒似的浓情,好不容易才瞟人一眼。围观的女人连忙接住眼波,他却淡然闭目,径自弹他的琴。其形象、姿态、神色,与琴声协调。很多人将硬币、纸币投在那打开的琴匣里。夏季的阳光下,他汗涔涔的,听众也很着迷,女孩子越来越多,卖艺的卷发人始终不浪费他深情的眼波……我的好奇心不在于他,而在于设想女孩子们的心态,她们投钱,她们呆等那红葡萄酒似的一瞥,越是难得越是想得到,那街头音乐家倒真像悟了道似的,也许是伪装的多情,女孩子们却会说,即使是伪装的也好。

夏季将尽,秋天时还是这几个人点缀在曼哈顿的繁华中心吗?匆匆的路人我记不住,这几个不同风格者,常常相遇,已乏味了。然而如果其中一个长期不见,又会感到若有所失——走了吗,死了吗?一旦重现,我会很高兴,心里说:你好,你还在这里。