循环经济视域下资源循环科学与工程专业应用型人才培养模式研究

崔孝炜,狄燕清,周春生,刘璇,南宁,徐珊

(商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西商洛726000)

资源是人类赖以生存的物质基础。而当今在全球经济及科学技术水平飞速增长下,人类活动伴随着自然资源的消耗和废弃物的产生,使得资源枯竭和环境污染问题日趋严重。因此,必须推进循环经济发展,建设资源节约型和环境友好型社会[1]。

资源循环产业是支撑循环发展的物质基础,资源循环人才的培养则是资源循环产业发展的保证。资源循环科学与工程(Resource Recycling Science and Engineering)作为战略性新兴产业的相关专业应运而生。为满足我国经济社会发展需求,2010年教育部批准开设资源循环科学与工程本科专业[2]。该专业属于典型的经济社会发展催生的学科,建设过程中需要坚持行业需求和服务社会为导向的指导思想,推动政产学研用的一体化建设[3-4]。而陕南地区作为我国“南水北调”中线工程的水源地,面临严峻的就业形势,亟需循环发展的技术和人才,高等教育人才培养就显得尤为重要。那么,如何使得高校的人才培养能够紧扣区域经济社会发展,培养出符合绿色发展需求的应用型人才意义重大。

1 资源循环科学与工程专业人才培养现状

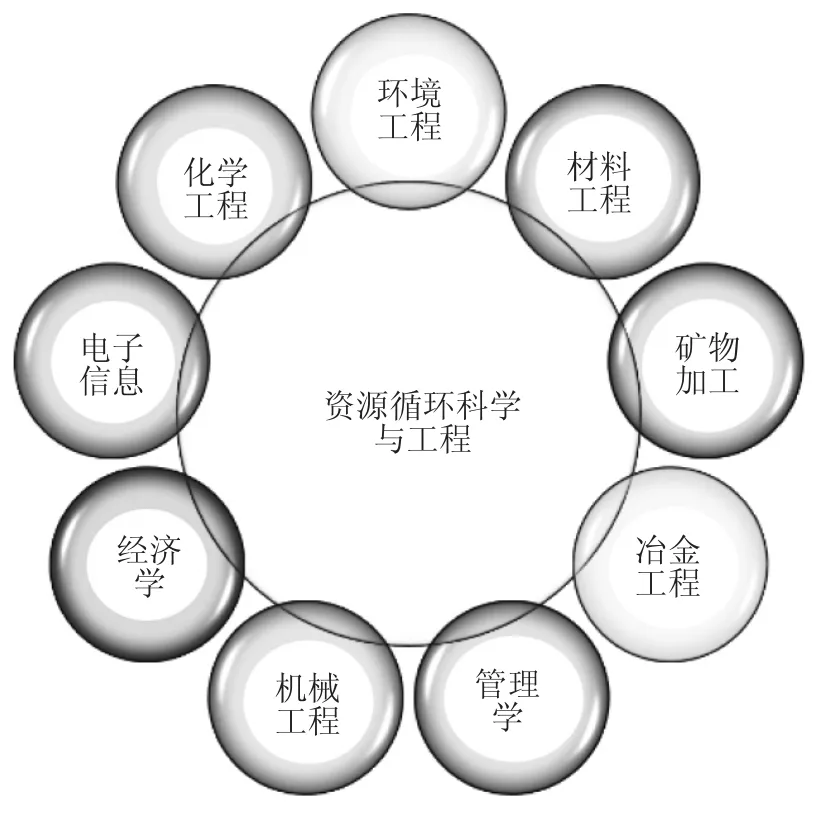

资源循环科学与工程专业是环境工程、机械工程、矿物加工、材料科学与工程等多个学科的交叉与融合型学科,处在多学科交叉地带,多边关系的中心[3,5]。图1为资源循环科学与工程专业涉及学科情况。

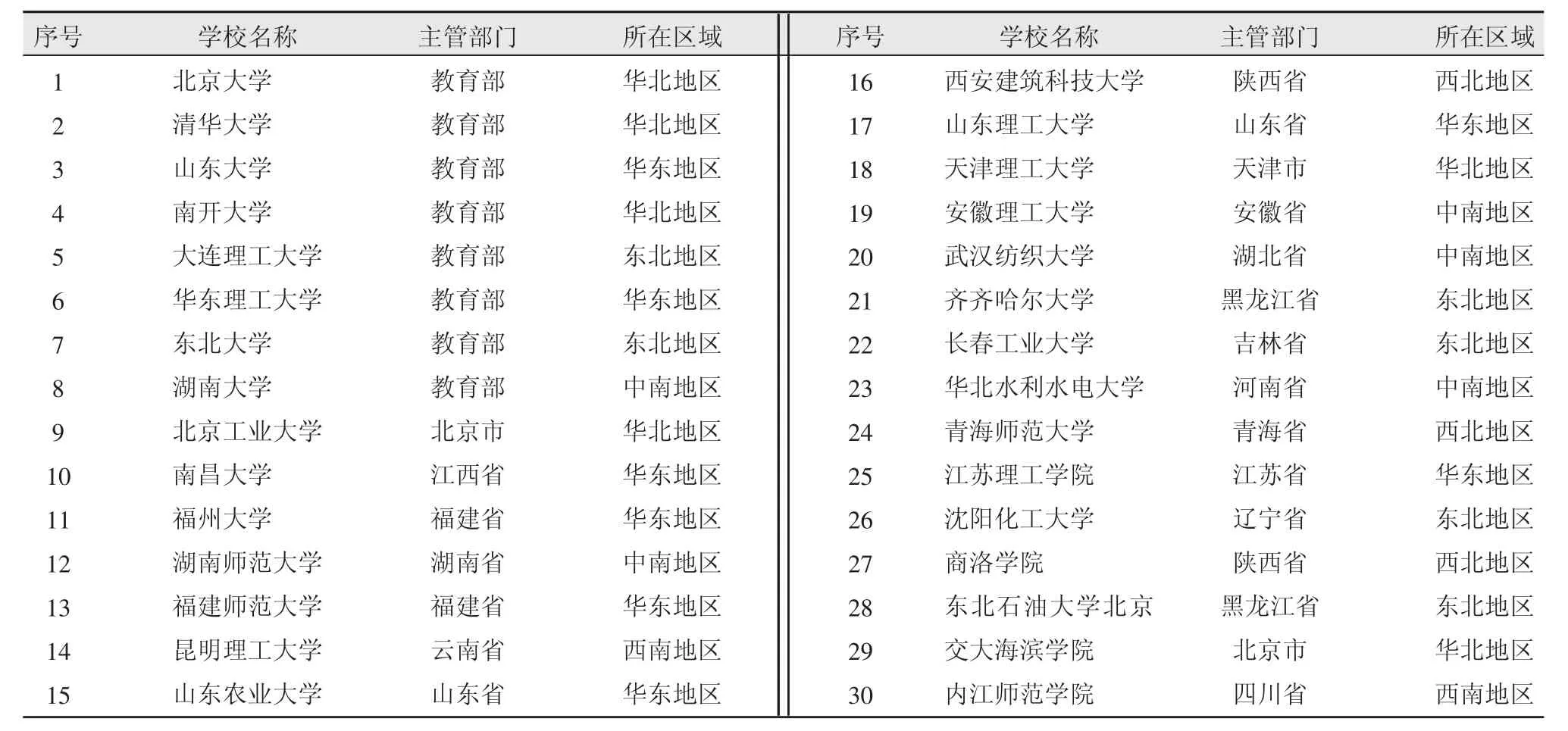

然而,与发达国家相比,由于我国循环经济起步较晚,资源循环科学与工程学科的发展也相对滞后。截至2016年,全国仅有30所高校设立该专业。表1为开设资源循环科学与工程专业高校统计表。

图1 资源循环科学与工程专业基础优势

从表1中可以看出,在开设资源循环科学与工程专业的高校中,地方院校占比达到60%,排名350名以外的高校占到27%,而且西北地区仅有3所高校。这些高校在发展理念、办学定位、办学模式、学科布局、创新能力、学术氛围与“一流大学”和“一流专业”建设高校相比存在一定差距的地方高校,资源循环科学与工程专业的发展会受到地方高校自身发展瓶颈的制约,人才培养质量也会大打折扣。作为新兴专业,相关高校对这一新专业的建设思路、课程体系的设置等方面的研究还都处于起步探索阶段[1,4]。培养规模小,人才培养方案、教材建设等很不完善,极大制约了该专业的发展,影响了人才的培养质量[1,4]。资源循环科学与工程专业人才培养过程中目前存在的问题表现为:(1)专业人才培养目标定位不准,与企业人才需求不对口;(2)课程体系分为基础课、专业基础课和专业主干课的“三段式”,偏重于理论知识的传授,课程设置在实践能力和职业技能的培养方面具有明显的缺陷;(3)理论教学和实践教学相脱离,理论知识和实践技能的培养不协调,导致毕业后动手能力较差,难以适应企业的需求;(4)教学组织多以课堂教学为主,老师讲,学生听,老师写,学生记,学生只能被动地接受知识。另外,如何在一些老牌专业建设经验的基础上,结合地方经济建设过程中对人才的需求,如何建设具有地方特色和发展前景的专业,培养出合格应用型人才是急需解决的问题[7]。

表1 开设资源循环科学与工程专业高校统计表

2 应用型人才培养模式的构建与实践

地方高校结合区域经济发展的重大需求、资源优势和政策支持,借助打造示范基地和示范城市的良好契机,以循环工业经济园区为企业平台,加强校企合作,促进应用型人才培养,有助于促进内涵发展,提高办学层次,为区域经济社会发展培养急需的人才和提供智力支持。研究循环经济发展背景下资源循环科学与工程专业人才培养路径,不仅能为陕南地区绿色发展提供高素质人才,而且对我国经济的可持续发展有着深刻的现实意义。

2.1 基于依据学校实际和社会需求,科学进行人才培养目标定位

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)第十九章中特别指出“支持学生参与科学研究,强化实践教学环节”[8]。习近平总书记在2014年全国职业教育工作会议上做出了重要的批示,要牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向,深化体制机制改革,创新各层次各类型职业教育模式,坚持产教融合、校企合作,坚持工学结合、知行合一。2014年4月教育部和应用技术大学联盟主办的产教融合国际论坛在河南省驻马店市召开,校企合作、产教融合成为地方应用型本科高校大力推广的人才培养模式[9]。

商洛学院于2006年升为本科院校,2014年被陕西省教育厅确定为应用技术大学转型发展试点高校,并确立了以立足商洛,面向地方,服务基层,培养应用型人才的办学定位。依据社会需求,学校于2015年设立资源循环科学与工程本科专业,基于陕南绿色发展的需要,培养合适的资源循环科学与工程专业应用型人才。

2.2 立足地方,构建以服务社会为导向的多方融合协同育人体系

学校立足地方经济社会发展需求,主动适应地方经济社会发展需要,深入用人单位调研,以应用型本科人才的知识、能力、素质要求为出发点,以就业为导向,立足地方丰富的资源优势,结合经济社会发展需要、办学定位和现状,重新构建人才培养方案,针对性地开设符合地方特色的应用型人才培养课程,比如尾矿资源综合利用、有色金属化学、现代材料分析方法等,加强课程教学和学生行业技能的培养。

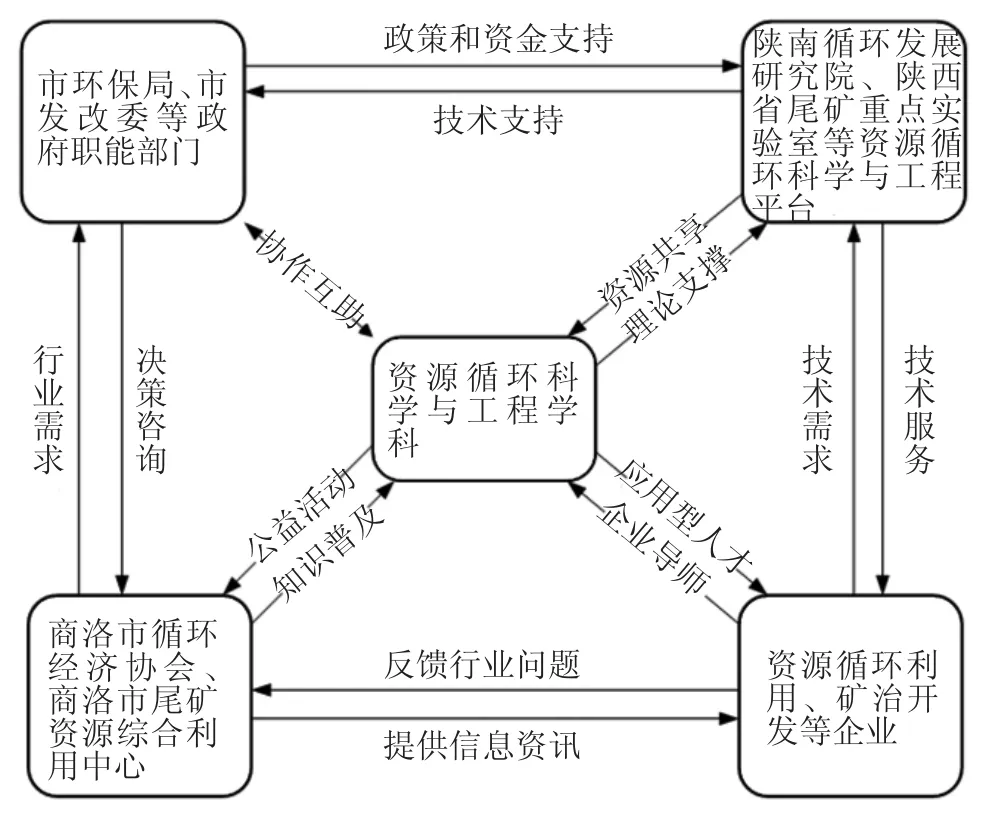

目前,仅商洛市从事循环经济的企业有近百家,为开展校企协同育人奠定了基础。但是如何使高校与企业开展联合攻关,如何将人才培养、科学研究和企业生产进行有机结合等问题极为突出。让企业参与到人才培养方案的制定过程之中,建立以行业协会为纽带,协调“政、产、学、研、用”过程中的各方资源,使得人才培养过程中的素质、能力、模拟与实践4个要素相互配合,形成“四位一体”协同育人体系。图2为资源循环科学与工程多方融合的应用型人才培养模式示意图。

图2 资源循环科学与工程多方融合的应用型人才培养模式

2.3 服务地方,构建以行业需求为导向的特色课程体系

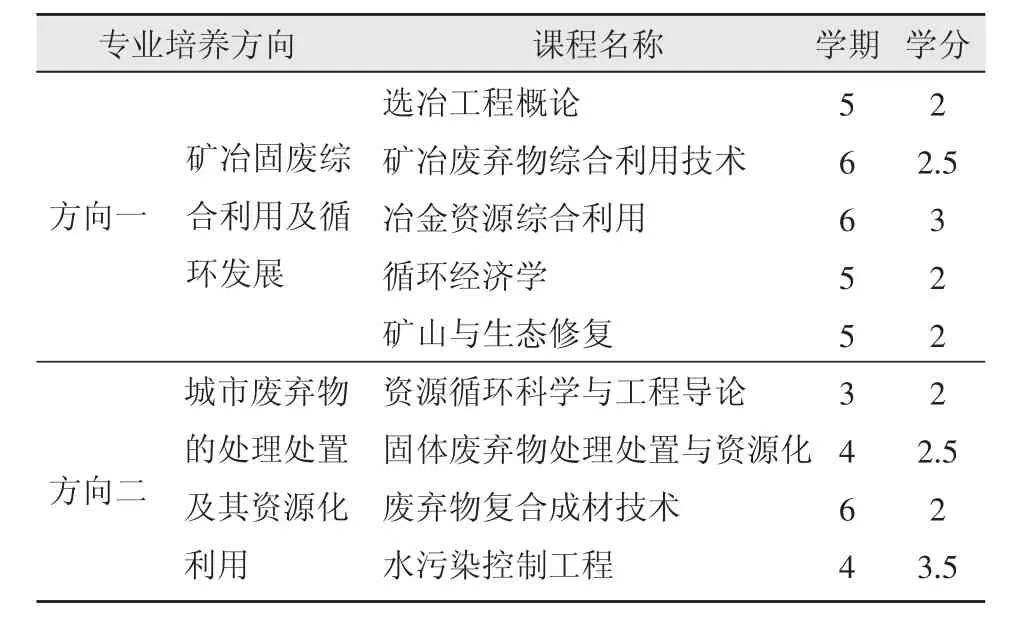

人才培养的核心是特色课程体系建设,课程体系是否合理直接关系到人才培养的质量。作为产业催生的专业,如何结合地方资源优势,构建特色鲜明的课程体系,保障人才培养质量显得尤为重要。在课程体系构建上,坚持拓宽基础、加大实践教学环节、提高综合素质、办出专业特色的基本原则,开展课程教学内容改革。全面考虑该专业涉及的知识要求,紧紧围绕循环发展目标,确立“化学类”、“材料类”、“综合利用技术类”、“矿冶提取技术类”和“环保类”这几个方面设置了专业课程,设立“矿冶的提取技术和功能材料的制备”和“矿冶固废综合利用及循环发展”两个专业方向,构建特色显著的课程体系,同时在教学大纲的编写、教学组织、教学和考核过程中邀请企业技术人员参与其中,并编写以工程应用为背景的专业主干课的教材。例如矿冶固废综合利用课程授课时,理论课涉及到工程应用技术部分,可以邀请企业技术人员来予以授课,使学生的理论学习与实际生产紧密结合。表2为计划开设的部分特色专业课程。

2.4 强化实践教学的比例,打造系统化的实践教学体系,强化实践动手能力

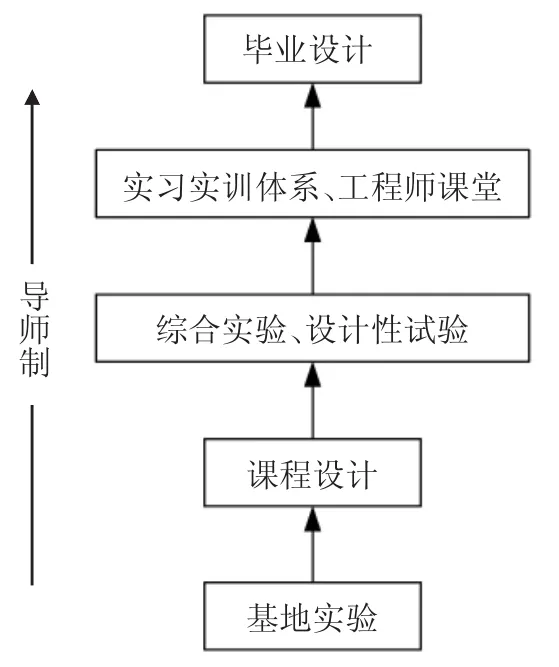

注重实践教学环节。资源循环科学与工程专业2015版人才培养方案中,实践教学的学分占到总学分的28.9%。2016年学校再次对人才培养方案进行修订,再次强化实践教学的应用型人才培养中的重要地位,实践教学的学分和学时占总学分的比例分别被提高到42.7%。将认知实习、社会实践、实验课程、课程设计、综合实习、毕业论文(设计)等各种实践教学环节有机结合,同时在2017级新生入学开始,即实行“导师制”,构建出系统化的实践教学体系。同时鼓励学生积极参与教师科研项目,借助陕西省尾矿资源综合利用重点实验室的科研平台优势,强化学生的实践动手能力。图3为新建立的系统化实践教学体系。

表2 部分特色专业课程

图3 系统化的实践教学体系

2.5 建设以企业需求为导向的协同创新培养体系

建立合作双赢的体制机制是校企协同创新持续有效开展的前提与基础,也是高校开展协同创新的重点与难点。虽然资源循环科学与工程专业从设立至今已有7年时间,但是如何找到校企协同创新双方的契合点,将双方的利益有机联系起来,建立合作双赢的协同创新体制机制,满足双方的利益诉求是关键问题之所在。

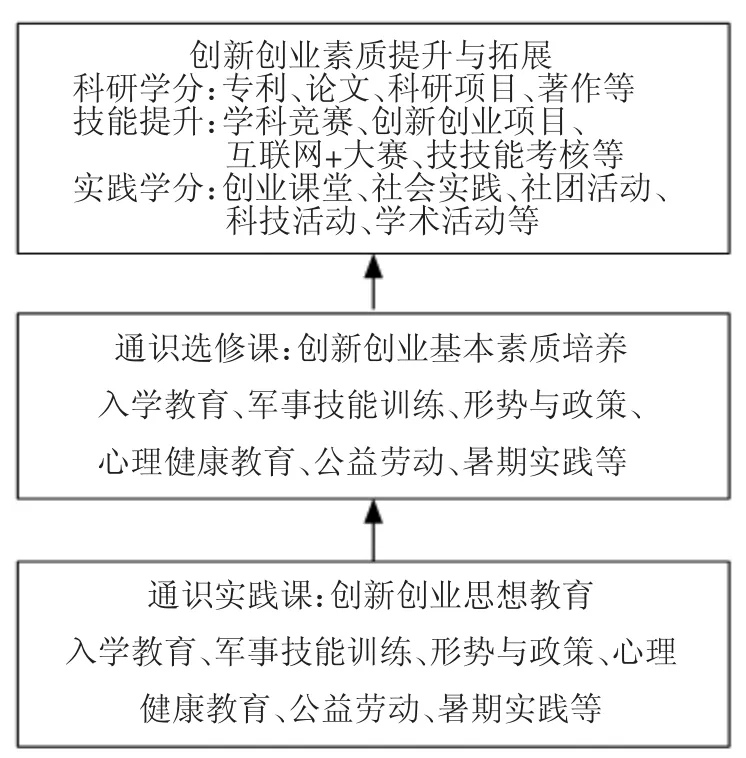

以陕南循环发展为目标,以企业需求为导向,将学生的创新创业能力培养分为3个阶段:创新创业思想教育、创新创业基本素质培养和创新创业素质提升与拓展。同时,充分利用学校和企业两种不同教育资源的优势,通过双向互动和长期合作,将在校的理论学习、基本训练与在企业的实习工作经历有机结合起来,建设以企业需求为导向的创新能力培养体系。图4为新构建的创新创业学分体系。

图4 创新创业学分体系

2.6 形成以能力培养为核心的教学组织形式,提升教学效果

通过校企合作,联合共建等模式,建设以企业技术平台为依托的实践实训基地,采用校企同时参与其中的教学组织形式,比如学生在完成课程设计时,可以直接入住在相关企业,由企业技术人员进行指导,待完成计划任务之后再返校,由教师和企业导师共同予以评价。这样就可以充分利用学校和企业两种不同教育资源的优势,通过双向互动和长期合作,将在校的理论学习、基本训练与在企业的实践教学有机结合起来,强化学生实践能力和职业技能的培养。

3 结束语

现阶段,我国面临严峻的环境形势和资源形势,循环经济发展作为我国经济发展的新趋势受到社会各界的普遍关注[13]。作为新兴专业,资源循环科学与工程专业人才培养对资源循环利用产业至关重要。根据陕南循环发展的实际需求和学校现有的专业基础优势,以及陕西省尾矿资源综合利用重点实验室的平台优势,立足地方,构建以服务社会为导向的多方融合“四位一体”协同育人体系,构建以“矿冶的提取技术和功能材料的制备”和“矿冶固废综合利用及循环发展”两个方向为主线的特色课程体系,强化实践教学,结合企业需求,建立以企业需求为导向的协同创新培养体系,形成以能力培养为核心的教学组织形式,提升教学效果,适应国家和陕南地区的战略发展目标及其社会经济发展需要,可以培养一批符合战略性新兴产业发展需要的人才;构建重点突出的专业基础部分、专业方向部分的课程体系,在优化学科专业结构的同时,提高了人才培养质量,还能培养更好地服务于陕南地区经济建设的应用型高级技术人才。

[1]常立忠,施晓芳,王海川.基于循环经济发展需要的再生资源科学与技术专业建设模式探索[J].大学教育,2014(1):46-47.

[2]李德生,贺奋琴,赵俊英,等.具有地域特色的资源循环科学与工程专业课程体系构建[J].中国轻工教育,2015(02):70-73.

[3]金涌,Jakob de Swaan Arons.资源·能源·环境·社会:循环经济科学工程原理[M].北京:化学工业出版社,2009.

[4]房三虎,张永亮,谢青梅,等.构建校企协同创新体系培养高素质复合应用型人才——以华南农业大学动物科学专业“温氏班”为例[J].高教探索,2016(6):14-18.

[5]薛长国,滕艳华,杨占奎,等.资源循环科学与工程专业的高分子材料课程建设[J].广东化工,2013(19):174.

[6]白飞.基于协同创新平台的高职校企协同育人机制研究[J].江苏建筑职业技术学院学报,2016(3):76-78.

[7]步德胜.基于产学研合作的人才培养模式研究——以青岛科技大学为例[J].中国高校科技,2015,3(319):32-33.

[8]张丽霞,张虹,尤凤丽.产学融合:新建本科院校应用型实践教学体系的构建与实践[J].华章,2014(19):162-163.

[9]曹丹.从“校企合作”到“产教融合”——应用型本科高校推进产教深度融合的困惑与思考[J].天中学刊,2015,30(1):133-138.

[10]赵丽.循环经济发展背景下的人才培养路径探究[J].商贸人才,2016(8):188-190.