中国环境规制与全要素生产率关系的区域比较

孙玉环,刘宁宁,张银花

(东北财经大学 统计学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

目前,环境保护的实践效果并不理想,环境质量仍在不断恶化。2013年亚洲开发银行在“生态文明与国际社会作用”研讨会上指出,中国500个城市中,只有不到1%的城市达到世界卫生组织推荐的空气质量标准。环境保护是经济社会可持续发展的必然要求,政府为此出台了许多政策措施,但治理效果还有很大的提升空间。究其原因,大部分环境保护政策措施在实现保护环境、促进节能减排目标的同时,会给企业带来额外的规制遵循成本,降低生产率,导致企业对环境保护的政策措施产生抵触、不予执行。环境保护与经济发展的这种矛盾,是实现经济社会可持续发展的重要瓶颈。2016年人民网开展了“2016年两会热点调查”,环境保护排第七位,已经成为当今社会国计民生的重要课题。

环境污染具有“市场失灵”的特点,其负外部性不能受到市场调控,这就决定了环境规制的必要性。环境规制是政府控制环境污染的手段,能有效降低污染排放水平。谈及环境规制强度与全要素生产率的关系,传统的相互制约理论认为:在环境规制政策的约束下,企业或为排污行为付费,或降低排污水平,二者都会给企业增加额外的规制遵循成本,降低企业的资源配置效率,从而影响企业生产率的提高。然而,波特假说却认为:环境规制会对企业产生一种推动力,企业为了抵消规制遵循成本,会积极地寻找技术创新机会,促进生产率提高,以获得创新补偿[1]。因此,探究环境规制强度与全要素生产率的关系,对实现环境和经济的双赢具有重要意义。

在波特假说出现之前,人们普遍认为严格的环境规制只会增加企业的污染防治成本,降低企业生产率,并且有大量的实证研究验证了这个观点[2]-[5]。直到波特假说被提出,人们才逐渐意识到环境规制也可能带来超过规制成本的创新补偿,使企业生产率得到提高。此后,国内外实证研究验证或否定了波特假说,其主要的切入点为环境规制强度对全要素生产率的影响。

大部分实证研究都认为环境规制强度对全要素生产率存在显著影响,但影响形式和方向有所不同,主要存在三种观点:第一,验证波特假说,认为环境规制强度将在一定程度上促进全要素生产率的提高[6]-[8],这些研究也同时证实了环境规制强度对全要素生产率的影响具有滞后性特点。此外,部分研究在此基础上也表明这种正向影响存在行业、规模以及区位差异[9]-[12]。第二,对波特假说提出质疑和否定,认为环境规制将带来额外的规制遵循成本,降低全要素生产率[4-5-13]。第三,认为环境规制强度对全要素生产率存在U型、倒U型或N型非线性影响[14]-[16]。通过上述实证研究分析总结环境规制强度对全要素生产率产生显著影响的作用机制。政府命令控制型环境规制政策的实施,将直接限制企业的污染排放量以及达标排放中剩余的污染物含量,短期内企业只能通过提高污染处理率来满足环境规制的要求,而这种行为只会给企业带来额外的规制遵循成本、降低生产率。长期来看,利益最大化原则会激励企业进行生产技术研发来降低污染排放量,降低单位污染治理成本,从而获得创新补偿,降低遵循成本,使收益最大化。综合来看,污染治理技术创新能降低企业的规制遵循成本,从而提高企业利润,使得企业有更多的资金进行生产技术创新,生产技术创新也同样能作用于污染治理技术创新。企业获得的创新补偿能否抵消规制遵循成本,决定了生产率能否得到提高。

还有研究认为环境规制强度对全要素生产率不具有显著影响。Conrad和Wastl[17]将环境规制看做一种投入来衡量生产率,发现更严格的环境规制会降低化纤行业生产率,但在其他一些行业不存在显著影响。因此,环境规制强度对全要素生产率的影响是多样的,尚不存在统一的结论。

综合上述实证研究成果,基于不同数据口径、指标体系、方法模型和国情文化等,都可能得出不同的结论。环境规制强度对全要素生产率的影响是显性和隐性并存的,且一个指标往往都存在大量被忽略的其他影响因素,这些因素也影响着研究结论的准确性。可见,环境规制强度对全要素生产率影响的实证研究无法得出统一的结论,是因为这个统一的结论本就不存在。只有具体情况具体分析、理论联系实际,才能挖掘出潜在的有价值的规律。基于此,本文将着眼于区域差异,选择环境规制强度指标和Malmquist全要素生产率指标,分别探究六大区域以及部分重点省区的环境规制强度与全要素生产率的关系,并加以比较分析,以期为不同区域的环境规制政策制定提出合理的差异化建议。

二、研究方法

(一)基于DEA的Malmquist全要素生产率变化指数

全要素生产率是衡量单位总投入的总产量的生产率指标。全要素生产率变化指数常常被视为科技进步的指标,是指全部生产要素(包括资本、劳动、土地,但通常分析时都略去土地不计)的投入量不变时,产量仍能增加的部分。然而,全要素生产率变化指数并没有完全包含技术水平的变化,资本投入还包含部分技术水平的变动,这部分技术水平的变动在模型中由于被内化而得不到体现。Malmquist全要素生产率变化指数(MPI)则是Lindgren和Ross对Farrell提出的DEA效率衡量方法的改进,克服了前者只能衡量生产技术不变前提下的生产率的缺陷,实现了对动态生产率变化状况的考察和分析,主要被应用于动态效率变化趋势的研究,其数学表达形式为:

(1)

Malmquist全要素生产率变化指数可分解为生产技术运用效率和技术水平变化率(TC),生产技术运用效率又可分解为纯技术效率变化率(PTEC)和规模效率变化率(SEC),即:

(2)

(二)平稳性检验

平稳性检验用来判断变量是否平稳,以避免出现虚假回归,有DF检验和ADF检验等方法。本文采用ADF检验法,对变量进行p阶自回归估计,若其p阶自回归系数之和小于1,则序列平稳;否则,序列不平稳。

AR(p)过程单位根检验的假设条件H0可以确定为ρ=0,H1则是ρ<0。

构建ADF统计量:

(3)

(三)协整检验和长期均衡关系模型

尽管变量本身不是平稳序列,但两个变量之间的组合可能是平稳的,应用协整分析方法来分析变量组合的平稳性。本文采用的协整检验方法是E-G两步法,它要求组合的两个变量是同阶单整的。协整检验的假设条件H0是“多元非平稳序列之间不存在协整关系”,H1是“多元非平稳序列之间存在协整关系”。

E-G两步法的步骤如下:第一,建立响应序列与输入序列间的回归模型(4)。第二,对回归的残差序列进行平稳性检验。若残差序列是同平稳的,说明存在协整关系。通过协整检验即说明估计的长期均衡模型是稳定的,变量间存在估计方程所描述的长期均衡关系。

(4)

三、指标体系构建

(一)环境规制强度指标

环境规制强度指标的设计和选择,一直是环境规制政策效应研究的重点问题。国内常用的环境规制强度指标主要有简单投入型、简单绩效型以及指数型三类。其中,简单投入型主要包括污染治理投资额和治污运营成本;简单绩效型主要包括污染物排放量和排污费等;指数型主要是在污染物排放量这一绩效性指标基础上发展而来的,计算过程相对复杂。

基于研究主题,绩效型的COD去除率、SO2去除率以及指数型的污染物综合去除率都忽略了污染密度变化引起的治污费用变化,而投入型的单位产值治污费用指标却很好地综合了这些因素。选择环境规制强度指标时,还要注意指标的统计口径,需要与全要素生产率变化指数的统计口径相同。此外,环境规制强度对全要素生产率产生的作用主要是一种成本效应,环境规制强度测度指标的设计应考虑企业所承担的实际成本变化。综合上述因素,采用单位产值治污费用作为环境规制强度的最终衡量指标更为合适,同时单位产值治污费用也能够有效地消除区域间的经济发展差异。

本文在参考赵红[18]单位产值治污费用计算方法的基础上,确定单位产值治污费用的计算方法为:单位产值治污费用=(废气治理设施本年运行费用+废水治理设施本年运行费用)/地区生产总值×10 000。

(二)全要素生产率指标

全要素生产率指标采用基于DEA的Malmquist全要素生产率变化指数,包括投入要素和产出要素两个部分。其中,投入要素主要包括资本、土地和劳动力,但由于土地投入的计量所需数据可获得性差,在计量各省区生产要素投入水平时暂不考虑其土地要素的投入。资本和劳动的投入主要指考虑要素投入质量的资本和劳动力的服务流量。

资本投入有固定资产净值、固定资产存量、新增固定资产等,在研读前人成果的基础上,本文认为这些指标并不能很好地反映资本的服务流量,因而本文选择的资本投入指标是固定资本折旧,反映固定资本每年的真实消耗。

劳动力投入指标分为两个部分。2006—2013年劳动力投入指标采用城镇单位就业人口工资总额。但该指标到2006年才开始在《中国环境统计年鉴》上公布,无法获得2006年以前的值。对于2001—2005年,通过其他指标的计算来近似替代,包括分地区的城镇单位就业人口年末数和城镇单位职工平均工资。劳动力投入的计算公式为:劳动力投入=(上年城镇单位就业人口期末数+本年城镇单位就业人口期末数)/2×城镇单位职工平均工资。其中,城镇单位职工平均工资指标到2009年停止公布,基于该公式的劳动力投入可以估算到2008年。因此,2006—2008年劳动力投入的估计值和真实值均可以获得,经计算这三年各省区劳动力估计值与真实值的偏差平均不超过2.5%,可以认为2001—2005年劳动力投入的估计值能较好地代表真实值水平。

产出指标则采用分地区的地区生产总值。

四、实证分析

(一)数据来源与指标计算

本文数据主要来源于2001—2014年《中国环境统计年鉴》《中国环境年鉴》和《中国统计年鉴》,选取中国内地除青海和西藏外的29个省区的投入产出及污染治理情况数据。由于Malmquist全要素生产率变化指数不受量纲影响,衡量环境规制强度的单位产值治污费用也是相对指标,其价格因素均可以在计算中抵消,因而直接采用各指标当年价格数据即可。此外,MPI反映的是相邻两年全要素生产率的变化率,将2001—2013的MPI通过连乘的方式将环比形式的MPI调整为以2001年为基期的形态。同时,为分析各区域ER与MPI的实际关系,将各省区的基层指标数据按中国区域划分标准进行汇总计算,得出分区域的ER和MPI。中国的29个省区可分为六个区域:华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区。

(二)各区域ER和MPI整体变化情况分析

1.各区域ER整体变化情况

表1显示了2001—2013年各区域环境规制强度的整体变化趋势,各区域环境规制强度均呈上升趋势。从表1可以看出,随着环境污染程度的加大,环境污染治理压力和治理成本也不断提高。2005年前各区域的环境规制强度差异很小,自2005年开始各区域间的差异逐渐增大。其中,中南地区的环境规制强度最低,增长趋势也最平缓,华北地区和西南地区的环境规制强度较高,其趋势也更为陡峭,东北地区、西北地区和华东地区环境规制强度处于二者之间(西北地区2008年、东北地区2011年出现的峰值为数据异常导致,忽略其影响)。可见,由于各区域环境污染密度不同,环境污染治理成本不同,环境规制强度也存在一定差异。

各省区的发展程度、产业结构、资源禀赋差异巨大,相应的污染治理成本和环境规制强度差异也很大。为选择污染治理成本较高的省区作为下文重点分析地区,以各省区2001—2013年环境规制强度指标对29个省区进行聚类。聚类结果显示,第一类的北京,属于典型的低污染治理成本城市;第二类包括天津、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西和新疆等22个省区,污染治理成本也较小,但要高于北京;第三类包括河北、山西和贵州,这类省区产业结构偏向于污染密集型,治污成本和治污压力相对较大;第四类的黑龙江、第五类的甘肃分别在2011年和2008年表现异常,单位产值治污费用很高,而其他年份的变化趋势则与第二类省区相当,考虑这种异常可能是由统计数据的质量问题导致的,将其归入第二类;第六类的宁夏整体趋势与第三类大致相同,上升趋势更快更陡峭,说明宁夏的治污压力上升迅速,且治污成本很高。综合上述分析,中国污染密度较大的省区包括河北、山西、贵州和宁夏,这四个省区的治污成本高、治污压力大,将其作为重点分析地区,探究其环境规制强度对全要素生产率的影响。

2.各区域MPI整体变化情况

表2显示了各区域MPI的整体情况。从表2可以看出,六个区域均呈现下降趋势,说明整体经济的MPI在下降,即经济增长速度有所减缓,与中国整体经济变动状况相吻合。其中,华东地区的MPI的变化速度要明显低于其他区域,说明华东地区的经济增长速度高于其他区域,与华东地区发达程度高、发展速度快的现实相一致。其他五个区域MPI的大小存在一定差异,但整体变化速度的差异并不明显。此外可以发现,中国经济增长速度已有逐渐变缓的趋势,这正是中国转变经济增长方式的必经过程。

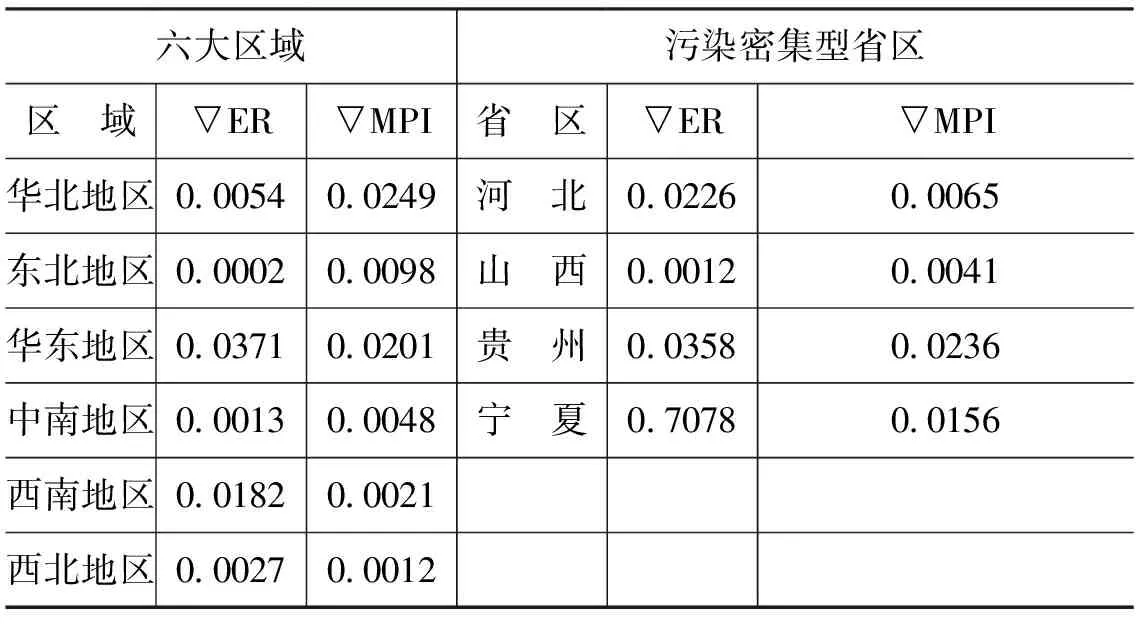

表2 各区域全要素生产率变化指数

在此基础上,对上述六个区域以及河北、山西、贵州、宁夏四个省区2001—2013年ER指标和MPI指标分别进行多元时间序列分析,探索ER和MPI之间的关系并加以对比,判断ER和MPI之间的关系是否存在地区域差异。

(三)平稳性检验与协整检验

首先检验ER和MPI两个时间序列的平稳性,各区域的两个指标都是非平稳的,但其一阶差分后的变量均是平稳的,其ADF检验结果如表3所示。从表3可以看出,在5%显著性水平下,六大区域的ER和MPI的一阶差分项都是平稳的,四个污染密集型省区中,只有宁夏的ER指标不满足一阶平稳的条件。

表3 六大区域和污染密集型省区变量平稳性检验结果

两个非平稳、但序列间的变化存在一定规律的时间序列之间往往存在着某种内在的平稳机制,序列间可能存在非常密切的长期均衡关系。通过协整检验来判断ER和MPI序列间是否存在这种长期均衡关系,协整检验要求序列间是同阶单整的。检验结果表明,六大区域的ER和MPI均为一阶单整,满足协整检验的条件;四个污染密集型省区中,只有宁夏不满足协整检验的条件。

对满足条件的区域和省区进行协整检验。协整分析的残差平稳性检验结果显示,在5%显著性水平下,除贵州外,其余区域和省区的ER和MPI之间都存在长期均衡关系。

综合变量平稳性检验和残差平稳性检验结果,确定华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区、西北地区、河北和山西的ER和MPI之间存在长期均衡关系。

(四)环境规制强度与全要素生产率的关系分析

1.六大区域的分析结果

根据六大区域的协整检验结果,构建长期均衡模型如下:

华北地区:MPIt=0.8310-0.0044ERt+εt

(5)

东北地区:MPIt=0.8250-0.0036ERt+εt

(6)

华东地区:MPIt=0.9630-0.0014ERt+εt

(7)

中南地区:MPIt=0.9620-0.0060ERt+εt

(8)

西南地区:MPIt=0.8920-0.0053ERt+εt

(9)

西北地区:MPIt=0.8970-0.0030ERt+εt

(10)

在ER和MPI的长期均衡模型中,截距项代表各区域全要素生产率变化指数的平均水平,而斜率的绝对值大小度量的则是环境规制强度变化对全要素生产率变化指数的影响程度,截距项的符号代表环境规制强度对全要素生产率变化指数的影响方向。

由上述长期均衡模型可知,六大区域的环境规制强度对全要素生产率变化指数均存在着逆向影响,即随着环境规制强度的加大,全要素生产率变化指数将会下降,说明各区域短期内环境规制强度的加大均不能促进企业创造出能够弥补企业规制遵循成本的创新补偿效应,但影响程度和全要素生产率变化指数的平均水平都存在差异。

对六大区域的模型结果加以对比,分析全要素生产率变化指数平均水平的区域差异,华东地区全要素生产率变化指数的平均水平最高,主要是因为其经济发达,拥有大量高技术创新型企业,其技术进步水平领先于其他区域。中南地区的全要素生产率变化指数平均水平仅次于华东地区,但其区域内部各省区的产业结构、经济发展水平和技术创新能力均存在较大差异,中南地区较高的全要素生产率变化指数主要依靠深圳等发达沿海城市拉动。西南地区和西北地区的全要素生产率变化指数平均水平非常接近,在六大区域中处于中间水平。东北地区和华北地区的全要素生产率变化指数平均水平接近,且略低于其他四个地区。东北地区作为中国最重要的工业基地,经济发展速度本身就落后于东部沿海地区,而且东北地区的工业创新步伐受到国有大型企业既定的传统创新路径的限制,尚未能建立相对成熟的现代工业创新环境;华北地区很多城市的支柱产业为重化产业,其技术创新成本大、难度高。因此,这两个区域的全要素生产率变化指数略低于其他区域,整体技术进步速度也相对落后。其次分析环境规制强度对全要素生产率变化指数的影响程度,华东地区的全要素生产率变化指数对环境规制强度的变化最不敏感,主要是由于华东地区污染密集型企业不多,环境污染治理压力相对较低,环境规制强度的变化不会对其全要素生产率变化指数产生较大影响。华北地区和东北地区的敏感程度接近且相对较高,是由于这两个区域所包含的省区均属于污染密集型企业多、环境污染严重、污染治理压力大的地区,当环境规制强度加大时,其环境规制遵循成本的增加幅度和生产率下降幅度均高于其他地区。

2.重点省区的分析结果

在河北、山西、贵州和宁夏四个重点省区中,只有河北与山西通过协整检验,构建其长期均衡模型如下:

河北:MPIt=1.0230-0.0008ERt+εt

(11)

山西:MPIt=0.9000-0.0025ERt+εt

(12)

河北和山西同属于环境污染密度相对较大的华北地区,将河北、山西的模型结果与华北地区整体模型结果对比发现,河北与山西的全要素生产率增长速度均高于华北地区的整体水平,且环境规制强度对其全要素生产率变化指数的逆向影响均小于华北地区的整体水平。其中,河北拥有最高的全要素生产率变化指数,并且对环境规制强度的变化最不敏感。

基于Malmquist全要素生产率变化指数的分解,进一步分析河北环境规制强度与技术进步效率(TC)之间的关系,在5%显著性水平下,河北的ER时间序列和TC时间序列均通过了平稳性检验和协整检验,构建长期均衡模型如下:

河北:TCt=1.0450-0.0006ERt+εt

(13)

华北地区:TCt=1.0470-0.0005ERt+εt

(14)

由模型结果可知,河北和华北地区的环境规制强度对技术进步效率均有显著的正向影响,河北技术进步效率的平均水平略低于华北地区整体水平,但河北环境规制强度对技术进步效率的影响程度高于华北地区。可见,河北环境规制强度对其全要素生产率变化指数的逆向影响相对较小的原因是河北污染密度更高,环境规制带来的治污成本更大,但长期来看由环境规制引起的技术水平的提高对技术应用效率的下降起到了一定的弥补作用。

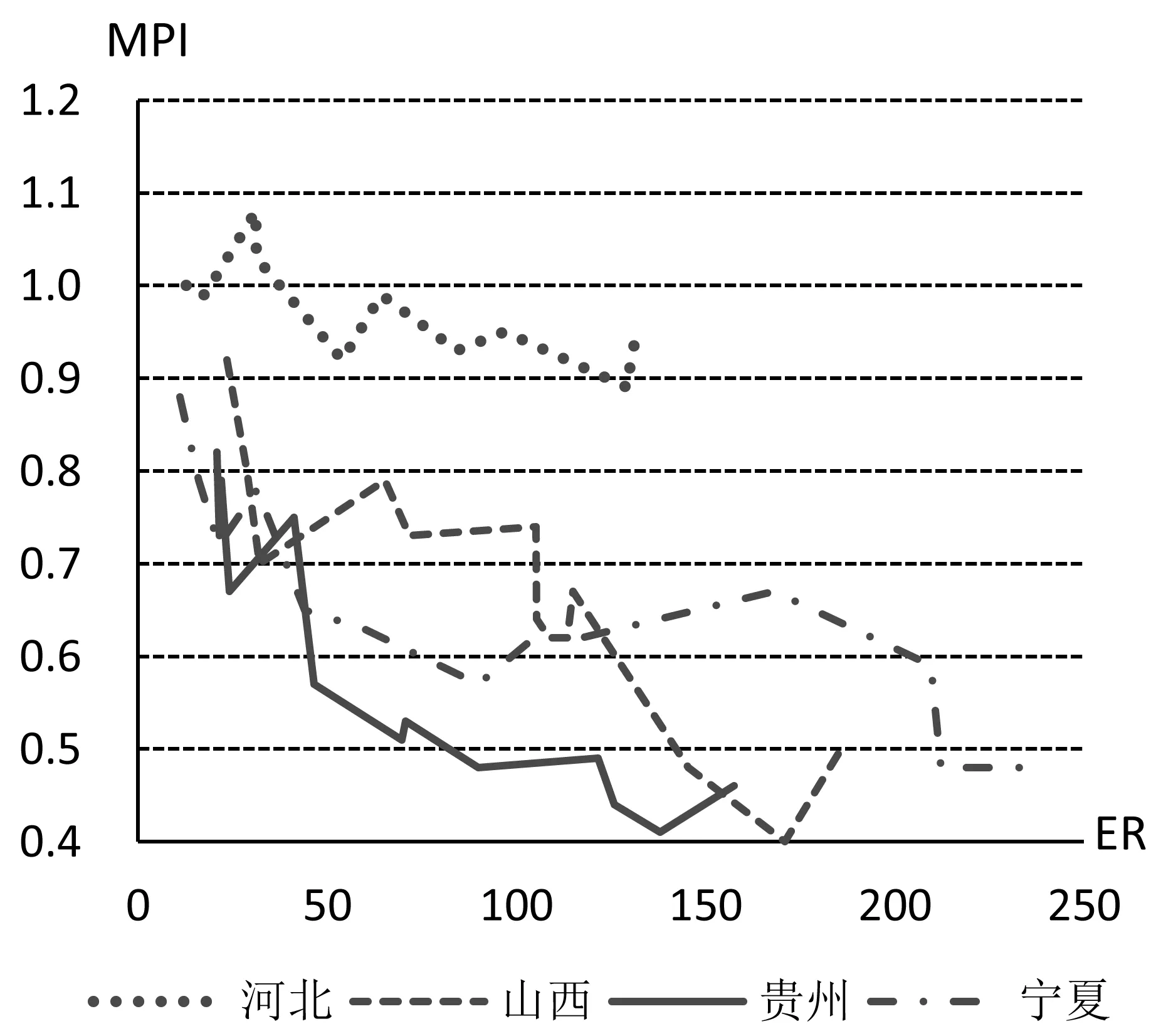

对未通过协整检验的贵州和宁夏的ER和MPI之间的关系进行探索分析。由图1可知,贵州的ER和MPI之间的关系与对数线性关系较为相近,而宁夏的对数线性趋势则不明显。对贵州和宁夏的ER和MPI做对数变换后进行平稳性检验,但由于ER指标的波动太大,检验结果并不显著,无法构建能够拟合贵州和宁夏ER和MPI之间的关系的模型,只能通过简单的描述性统计和省区间的对比来分析贵州和宁夏的ER和MPI之间的相互影响。由图1可以看出,河北的ER对MPI的逆向影响最小,而随着环境规制强度的加大,山西和贵州的MPI下降更明显。结合上文的长期均衡模型,可以得出以下结论:(1)与河北和山西相比,贵州和宁夏环境规制政策的波动较大,且规制强度的提高速度更快,可见贵州和宁夏政府的环境规制强度要高于其他省区;(2)环境规制给各省区生产部门带来了创新补偿,但并不能弥补由此带来的规制遵循成本;(3)污染密度越大的区域,环境规制政策的创新激励作用越明显。

图1 河北、山西、贵州和宁夏的ER-MPI变化对比

五、结论与建议

本文以波特假说为切入点,选择简单投入型环境规制强度指标和基于DEA的Malmquist全要素生产率指标,从区域比较的视角分析环境规制强度与全要素生产率的关系,并对污染治理成本高的省区进行重点分析,在全要素生产率分解的基础上探究其环境规制强度对技术进步效率的影响。基于以上分析,得出如下结论:第一,从区域比较的视角研究环境规制强度对全要素生产率的影响,选择单位产值治污费用作为环境规制强度的测度指标更为合适,既考虑了治污费用带来的成本变化,又与全要素生产率变化指数的统计口径相同,同时也能有效消除地区间的经济发展差异。第二,六大区域的环境规制强度均呈上升趋势,随着环境污染密度的加大,环境污染治理压力和治理成本也在不断提高,六大区域环境规制强度间的差距也在逐渐扩大;六大区域的全要素生产率变化指数均呈现下降趋势,即经济增长速度有所减缓,与中国整体经济变动状况相吻合。第三,纳入分析范围的29个省区中,河北、山西、贵州和宁夏的产业结构偏向于污染密集型,环境规制政策对这些省区的污染防治效果将更加显著。第四,基于当前的指标体系和分析对象,环境规制强度的加大,虽然能产生一定的创新补偿效应,但尚不足以弥补企业由此产生的规制遵循成本,全要素生产率有所降低,但影响幅度存在地区差异。在六个区域中,华东地区的全要素生产率变化指数平均水平最高,华北地区和东北地区全要素生产率变化指数平均水平相对较低,对环境规制强度变化最不敏感的区域是华东地区,主要是由于华东地区环境污染治理压力相对较低,环境规制强度的变化不会对其生产率产生较大影响。第五,在四个污染密集型省区中,只有河北和山西的环境规制强度与全要素生产率指数间存在长期均衡关系,其中河北拥有最高的全要素生产率变化指数,并且对环境规制的变化最不敏感,在全要素生产率指数分解的基础上发现环境规制强度对生产技术进步效率存在显著的正向影响,可见虽然河北污染密度高,环境规制带来的治污成本大,但长期来看由环境规制引起的技术水平的提高对技术应用效率的下降起到了一定的弥补作用。而贵州和宁夏的环境规制强度与全要素生产率变化指数间不存在显著的长期均衡关系,与河北和山西对比发现,贵州和宁夏环境规制政策的波动较大,且环境规制强度的提高速度更快,说明贵州和宁夏的环境规制强度要高于其他省区。

基于上述结论,为使环境规制能更大限度地产生创新补偿效应,提出如下建议:第一,加强环境规制政策的创新激励作用。环境规制能够带来创新补偿,但当前各地区环境规制政策的创新激励作用都还比较弱,应从国家整体调控和地方切实监管两个层次提高环境规制的创新激励作用,使其能够最大限度地弥补规制遵循成本,长期目标是实现环境规制强度对全要素生产率的正向影响,这也是实现环境保护和经济发展和谐统一的最优手段。第二,环境规制政策的制定要充分考虑地区差异,根据不同地区的实际情况制定差异性政策,对于污染密度大的华北地区和东北地区,应继续加大环境规制强度,除严格控制污染密集型企业的排污标准外,政府还应在企业环境技术改进方面提供一定的财力和政策支持,同时加快建立相对成熟的现代工业创新环境。此外,也应适当加大河北、山西、贵州和宁夏四个污染密集型省区的环境规制强度,通过促进其技术创新来降低污染排放,如加大技术创新投入力度。而对于华东、中南、西南、西北等地区,环境规制强度对全要素生产率变化指数的影响相对较低,且包含的大部分省区的污染密度相对较低,其环境规制形势尚不严峻,但仍需继续保持对企业生产的环境管制。

与当前多数文献不同,本文着眼于区域比较的视角,对中国六大区域进行全面分析,同时重点关注四个高污染密度省区的状况。基于当前的指标体系和分析对象,得出部分地区环境规制强度对生产率存在显著影响的结论,与多数研究相一致,但基于2001—2013年数据得出的环境规制强度对全要素生产率变化指数存在逆向影响的具体结果与部分文献存在一定的差异,这与当前关于环境规制强度对全要素生产率的影响不存在统一结论的研究现状相符,更加说明对这一问题的研究应具体情况具体分析,这也正是本文选择从区域视角研究环境规制强度对全要素生产率影响的初衷。不过,在分析环境规制强度与全要素生产率变化指数之间的关系时,指标口径主要是区域而非省区,在一定程度上内化了变量间影响的省域特征。此外,由于中国环境数据不够健全且获取难度较大,研究的时间跨度是2001—2013年,而环境规制强度对全要素生产率的影响是短期和长期并存的,在此研究区间内,二者之间的长期作用可能没有得到充分体现,这也是未来研究中需要改进之处。

[1] 王国印,王动.波特假说、环境规制与企业技术创新——对中东部地区的比较分析[J].中国软科学,2011,(1):100-112.

[2] Denison, E. F. Accounting for Slower Economic Growth: The United States in the 1970s[J]. Southern Economic Journal, 1981, 47(4): 1191-1193.

[3] Gollop, F. M., Roberts, M. J. Environmental Regulations and Productivity Growth: The Case of Fossil-Fueled Electric Power Generation [J]. The Journal of Political Economy, 1983, 91(4): 654-674.

[4] Gray, W. B. The Cost of Regulation: OSHA, EPA and the Productivity Slowdown[J]. American Economic Review, 1987, 77(5): 998-1006.

[5] Barbera, A. J., Mcconnell, V. D. The Impact of Environmental Regulations on Industry Productivity: Direct and Indirect Effects [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 1990, 18(1): 50-65.

[6] Lanoie, P., Patry, M., Laieunesse, R. Environmental Regulation and Productivity: Testing the Porter Hypothesis [J]. Journal of Productivity Analysis, 2008, 30(2): 121-128.

[7] 陈诗一. 中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980—2008)[J]. 经济研究, 2010,(11): 21-34.

[8] 李树, 陈刚. 环境管制与生产率增长——以 APPCL2000 的修订为例[J]. 经济研究, 2013,(1): 17-31.

[9] Alpay, E., Kerkvliet, J., Buccola, S. Productivity Growth and Environmental Regulation in Mexican and US Food Manufacturing [J]. American Journal of Agricultural Economics, 2002, 84(4): 887-901.

[10] Lee, M. Environmental Regulations and Market Power: The Case of the Korean Manufacturing Industries [J]. Ecological Economics, 2008, 68(1): 205-209.

[11] 张三峰, 卜茂亮. 环境规制、环保投入与中国企业生产率: 基于中国企业问卷数据的实证研究[J]. 南开经济研究, 2011, (2): 129-146.

[12] 陈坤铭, 季彦达, 张光南. 环保政策对“中国制造”生产率的影响[J]. 统计研究, 2013, (9): 37-43.

[13] Jorgenson, D. W., Wilcoxen, P. J. Environmental Regulation and US Economic Growth [J]. The RAND Journal of Economics, 1990, 21(2): 314-340.

[14] 张成, 陆旸, 郭路, 等. 环境规制强度和生产技术进步[J]. 经济研究, 2011,(2): 113-124.

[15] 沈能. 环境效率、行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验[J]. 中国工业经济, 2012,(3): 56-68.

[16] 王杰, 刘斌. 环境规制与企业全要素生产率——基于中国工业企业数据的经验分析[J]. 中国工业经济, 2014,(3):44-56.

[17] Conrad,K., Wastl, D. The Impact of Environmental Regulation on Productivity in German Industries [J]. Empirical Economics, 1995, 20(4): 615-633.

[18] 赵红.环境规制对中国产业技术创新的影响[J].经济管理, 2007,(21):57-61.

[19] 孙琳琳,任若恩.资本投入测量综述[J].经济学(季刊), 2005,(4):823-842.