社区治理中企业与非营利组织的合作机制研究

◎张桂蓉 (中南大学公共管理学院,湖南长沙410083)

一、问题的提出

随着“行动主义”在世界各国的兴起,“社会不再满足于继续作为旁观的主权者,而要求成为行动者,直接地参与或独立地开展治理行动”[1],“公共行政的恰当目标不再是解决问题,而是促进或者改进社会的行动能力”[2],政府从单纯行政管制转向协商合作治理,非营利组织迅速发展,作为政府与市场之外的第三部门,中国非营利组织在推动经济发展,提供公共服务与公共产品,促进社会和谐等方面发挥着越来越重要的作用[3]。非营利组织与企业在社会治理领域中的参与越来越多,与以往慈善捐赠、善因营销、许可证协议、企业基金会、共同主题推广等参与方式不同,企业开始在力所能及的范围内,不存在显性经济利益的前提下,与非营利组织合作,参与社区治理。社区治理被认为是社区主体遵守公平协商机制、平等参与应对社区公共问题、合作完成公共事务管理和公共产品与服务供给的过程[4]。企业参与社区治理通过企业社区参与实现。

企业社区参与是指企业为支持社区发展而投入人力、物力和智力资源,以提高社区居民生活质量和社区自我发展能力的系列社区建设活动[5]。随着企业参与社区治理实践的丰富化,国内一些学者开始关注企业的社区参与策略,例如,姜启军和苏勇基于社会责任对企业与社区互动机制的分析[6],张桂蓉用实证的方法对企业社会责任与社区建设关系的讨论[7],郁建兴等人对企业在社会管理创新中作用的探讨[8],田志龙等人对企业社区参与过程中合法性获得与演化的研究[9]。总体来看,已有研究成果都肯定了企业社区参与的重要性,企业社会责任的社会治理效应,虽然有学者对企业推动型农村社区治理模式[10]进行案例研究,但是缺乏从社会治理转型中企业与非营利组织合作的角度对企业社区参与的经验研究。以解决社会问题为核心,企业与非营利组织的跨领域合作何以可能?何以可行?是推动社会治理创新的重要问题。我们拟在合作治理理论视域内,运用案例研究方法,以社区治理公共项目为研究单元,探索性地分析企业与非营利组织的合作机制。

二、文献回顾与研究的命题

根据“合作何以可能”“合作何以可行”两个方面归纳已有研究成果,拟提出社区治理中企业与非营利组织的合作机制研究需要讨论的命题。

(一)社区治理中的企业、非营利组织价值认同

合作是否可能取决于合作者在各自的认知、利益和战略方向上是否一致[11]。首先,各方对合作产生的“社会价值”要高度认同。企业决策者的信仰体系、价值观以及道德取向[12],企业高管对慈善活动的参与[13],员工社区参与技能的专业化程度[14],对企业与非营利组织合作,参与社区治理有显著影响。其次,各方对合作的“自利性价值”具有高能见度。企业因为促进社区能力发展可以获得员工的“情感认同”“行为改善”“行为制度化”等内部合法性和“社区性承认”“广泛接受”等外部合法性[9];非营利组织则可获得增加的志愿资本、更多的专业技术[15]、学习的机会、更高的公信力[16]。据此,提出命题1:对社区治理的价值认同是企业与非营利组织合作的充分条件。

(二)社区治理中企业、非营利组织的资源关系

尼克·莱金(Nick Lakin)和维罗妮卡·塑伊贝尔(Veronica Scheubel)将企业社区参与定义为企业以提高其社会影响力为目标,通过捐赠、慈善战略、雇员志愿活动等社区公益项目,在其运营所在国家、地区、社会,与政府、非营利机构等建构有效的伙伴关系,共同创造社会问题解决路径的活动[17]。企业社区参与活动促进营利和非营利组织的合作,是解决社会问题的有效果、有效率的方式[18],合作的效率取决于参与主体之间存在相互依赖的关系[19],资源互补性是相互依赖关系的决定因素。合作伙伴之间资源的兼容性和区别,不但可以以一种新形式让合作者受益,而且能将价值的社会经济创新具体化。为了评估资源的互补性和它们的价值创造潜力,必须识别出每一个合作者所拥有资源的本质,包括有形的(金钱、土地、设备、机器、物资、自然资源)和无形的(知识、能力、管理实务和技巧)资源。资源的高度互补可以触发利益相关者的合作动机[11],使合作真正发挥效用。据此,提出命题2:在社区治理中的资源互补关系是企业与非营利组织合作的必要条件。

(三)社区治理中企业、非营利组织、受助者的权力关系

以建立伙伴关系的方式参与社区治理,要求每一个合作伙伴付出资源、时间、精力共同解决那些影响所有人的社会问题[20];战略伙伴关系以互利共赢为目标[21]。为了达成目标,合作各方要明确各自的动机、增强相互信任、平衡各方权力。只有社区参与各方拥有同等权力,参与社区治理项目决策过程,才能实现社区的可持续发展[22]。企业与非营利组织的高参与度将产生良好的合作效果[23];同时,受助者不能在企业的社区参与决策过程中被边缘化[24],有效率且负责任的合作才有可能实现。据此,提出命题3:在社区治理项目中享有裁量权是企业、非营利组织、受助者的合作方式。

三、研究设计

(一)案例研究方法定位

讨论企业参与社区治理的合作机制力图回应企业为什么(Why)可以,以及如何(How)通过社区参与,与各参与主体合作实现社会治理,适合使用案例研究方法[25]。根据回答研究问题的需要,为了增加研究结论的泛在性,运用理论抽样的方法,遵循逐个复制法则,进行多案例比较分析,探索企业参与具体社区治理项目中的共性行为特征。案例选择的标准如下:第一,企业参与的社区治理项目主要解决具有区域性、社会群体性特征的公共问题,且项目中存在多元参与主体;第二,社区治理项目具有社会知名度和典型性,且参与企业具有长期的社区参与经验,得到行业、社会的认可;第三,企业在力所能及的范围内,与其他合作主体全过程参与社区治理。

(二)案例资料的获得

本着资料来源路径越多研究质量越好,以及资料之间相互检验和验证的原则,案例资料通过新闻报道、档案记录、结构性访谈、观察法等四种途径获得。深度访谈是资料获得的主要方式。深度访谈分为两个阶段:第一阶段,于2016年6月2—8日进行面对面访谈和实地考察;第二阶段,根据前一阶段未解决的问题,于2016年10月至2017年3月之间通过微信进行回访;两个阶段都有两个调查员参与其中。深度访谈主要围绕“合作何以可能,何以可行”两个方面展开。在访谈过程中,为了减少受访者观点偏差,尽量访谈不同职位、参与项目实施的企业人员以及非营利组织工作人员,以提高资料饱和度。所有的访谈均有现场记录和录音,并在24小时内把录音转录为文字,与其他途径获得的案例资料整合,建立案例资料库。

(三)案例的基本情况

根据案例项目特点分类,从参与者、目标、名称等方面介绍三个项目的基本情况。首先,2011—2015年,汤物臣·肯文创意集团(以下简称“汤物臣”)的“六访仙娘溪村”项目(A),是由政府向广东绿耕社会工作发展中心①广东绿耕社会工作发展中心是在广东省民政厅注册成立的一家省级专业社会工作服务机构(民办非企业单位)。绿耕的前身是中山大学—香港理工大学绿耕城乡互助社,它致力于成为集社会服务、行动研究和人才培养“三位一体”的实践基地和社会创新平台,其宗旨为扎根社区、精耕细作、培力弱势、彰显公义,有效推动中国城乡社区发展和城乡合作的事业。绿耕从2001年开始实践农村社会工作,2007年确立“城乡合作”的项目框架,现在成为中国开展城乡社区工作、农村社会工作和灾害社会工作时间最长的社工机构。(以下简称“绿耕”)购买的,目的是进行“新农围”室内改造计划,促进农村社区经济社会发展。其次,2014年“打工妈妈互助中心”改造项目(B)是由打工妈妈互助中心的负责人发起,麦田教育基金会(以下简称“麦田”)②麦田教育基金会的前身是麦田计划,麦田计划创立于2005年6月16日,2010年9月在广东省民政厅注册成立广东省麦田教育基金会。通过建立全国的志愿者团队,开展捐资助学、兴趣课程、素质拓展等运作型项目,旨在改善贫困山区儿童及城市流动儿童的教育生活状况。目前已经在全国成立79支麦田服务团队,同时建立了52个资助点,服务社区100多个。资助,羊城设计联盟③羊城设计联盟是2012年年初由广州本土民营设计企业联合发起的民间非营利组织,迄今已集结了三十多家在华南地区具有知名度的空间设计机构。羊城设计联盟具有传统的行业协会特性,具有代表、沟通、协调、监督、公正、统计和研究的职能;它对内制定行约行规,维护行业利益并实现行业自律,对外创造交流机会、整合资源,促进产业健康持续发展;其目标是强调公益特性,贡献社会、支持设计行业教育、社会公共建设、公共服务等方面,坚持发展成为具有社会效益的非营利组织。(以下简称“羊盟”)动员九筑国际设计集团有限公司(以下简称“九筑国际”)、广东轻工职业技术学院艺术设计专业学生志愿者参与的公益活动,旨在为城市社区流动儿童提供健康快乐的课余生活。最后,2016年“医院儿科住院病童游戏室”项目(C)由儿童乐益会④儿童乐益会是一个致力于通过游戏和运动促进困境儿童发展的国际组织,总部位于加拿大的多伦多,由四块奥运金牌得主、社会企业家约翰·奥拉夫·科斯于2000年创立。儿童乐益会在20多个国家通过游戏和运动的方式传授重要生活技能,帮助困境儿童拥有更好的未来,同时为社区带来持续积极的改变。乐益会援助的儿童大多身陷各种困境,如受艾滋病影响的儿童、生活在难民营中的儿童、遭受性别歧视的儿童等。发起并资助,广东卓艺设计顾问有限公司(以下简称“卓艺”)、汤物臣、索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚家居”)、广东庞玻新型建筑装饰材料有限公司(以下简称“庞玻装饰”)、医院、“七+5”善意空间(以下简称“善意空间”)共同参与,旨在改善住院儿童的心理状态,促进儿童康复的公益活动。

四、跨案例分析

(一)合作治理理论

合作治理理论为解决高度复杂的社会问题而产生,把“依靠单一力量无法解决的政府公共管理问题”转变为“依靠多元力量共同解决的公共利益相关者社会问题”,被很多学者认为是社会治理变革的归宿,是政府的“力量倍增器”。约翰·D.多纳休和理查德·J.泽克豪泽认为,合作治理是依据共享裁量的原则将公共部门和私营部门的能力整合起来进行精心设计[26]。安塞尔和加什(Ansell and Gash)则把合作当作一种治理安排——单一或多个公共部门与非政府部门利益相关者在正式的,以达成共识为目的的、协商的集体决策过程中直接对话,以制定或执行公共政策或者管理公共事物或资产[27]。合作治理实践的动态多样,使得合作治理的概念缺乏统一性,但是合作治理主体一定具备以下三个基因:一是多元性,治理主体是政府、市场、社会等治理主体的集合;二是平等性,各主体在治理全过程中享有同等的地位与权力;三是共同的治理目标,治理主体因聚焦于公共事务而产生合作关系,并在治理过程中达成共识。

从合作治理的实现来看,曾经有合作历史的治理主体可以创造社会资本,产生良性循环的高水平互信,触发合作的动机[28];如果各治理主体之前没有合作的经历,参与者的行为与具体有效的合作结果之间存在正向关系时,参与的动机也会增加[29];反之,若参与者认识到其投入仅具有咨询或形式意义,参与动机则会递减[30]。同时,各参与者对于合作结果的预期,以及合作各方因此而获得的回报是公开的,这种预期建立在互利互惠的基础上[31]。合作各方利益的实现程度取决于各方在决策过程中拥有同等的裁量权。

从合作治理理论的适用范围来看,它虽然产生于西方成熟的市民社会和社会结构碎片化、多元化、去中心化的后现代社会,但是,中国由蒙昧、封闭的前现代社会转向理性、开放的现代社会,由整齐划一的现代社会转向破碎多元的后现代社会的过程中,公共服务供给的多元主义状态和资源相互依赖的需求使得合作治理理论需要在中国情境下的运用与拓展。

(二)价值认同是社区治理中企业与非营利组织合作的动机

企业、非营利组织对合作的价值认同依赖其合作的价值创造预期。奥斯丁和斯坦尼迪(Austin and Seitanidi)把企业与非营利组织合作产生的价值分为内部和外部两种价值轨迹,外部价值主要指促进社会改善的,由合作产生的社会福利及其发展;内部价值是合作者获得的收益[11]。据此,把每个合作项目的价值预期、价值创造进行分析。

1.企业对公益文化建设的推崇契合了绿耕的组织目标

在项目A中,绿耕为促进从化农村的社会经济发展做了大量的工作。他们将村民们遗弃不用的老房子、旧物收集起来,整理出家具史、房屋史,增强村民们的社区归属感;发挥仙娘溪的优势,开发了青梅加工小组、生态种植小组、乡村旅社妇女小组等可持续的生计方式。仅乡村旅社妇女小组2011年收入即达 128,436元,2014 年增加到 240,000元①该数据来源于绿耕官网(http://www.lvgeng.org)。,他们开发的推广生态农产品的“城乡汇有机小农墟”在广州逐步形成规模,南方都市报、羊城晚报、新快报和广东电视台等媒体均进行报道。2014年4月27日,民政部副部长宫蒲光专门到仙娘溪村视察,肯定了项目取得的成绩。广东从化城乡合作项目也获得全国首届优秀社会工作项目一等奖。通过项目A,绿耕发展了社会工作机构,获得了政府的认可,提高了知名度和公信力,创造性地建立了农村贫困社区发展的绿耕模式。

绿耕委托汤物臣参与仙娘溪村的“新农围”室内改造计划。汤物臣的董事认为,参与公益项目是企业文化建设非常重要的组成部分,将公益事业融入企业文化和品牌建设中,既能够实现企业利益和社会利益的和谐统一,也能够增强企业员工的社会责任感。通过与绿耕的合作,汤物臣的创始者实现了建设企业公益文化,塑造企业公益形象的价值追求。

2.行业协会为企业、学生志愿者参与社区治理项目提供了价值认同基础

在项目B中,打工妈妈互助中心最初申请了千禾基金会的资助,解决了房屋租金和两位专职教师的工资问题,但是广东番禺的互助中心环境简陋,室内的布置和硬件配置条件都很差。麦田把资助“互助中心”纳入“都市方舟”计划。他们首先做了一个整体的规划,然后向羊盟求助,羊盟利用自己的资源,推荐九筑国际参与互助中心的设计,并邀请广东轻工职业技术学院的学生参与这个互助中心改造项目的施工。

九筑国际在加入羊盟之前,虽然愿意做公益项目,但是不知道做什么是社会需要的,也不知道到哪里去做、哪个时间合适做。在加入羊盟之后,行业性质的非营利组织提供了一个公益项目发布平台;同时,这种项目利用设计技术做公益,符合企业资源特点,既能实现企业回报社会的理想,又不增加企业运营成本,得到羊盟成员企业的支持。麦田的项目管理者擅长公益项目管理,对技术细节把握不准确,因此,与九筑国际的合作,也是他们彼此学习的过程。对于设计专业的学生来讲,这是一个很好的接触社会的机会,他们在学习的时候就接受公益的理念,明白可以用设计去做一些有意义的事情。项目B落成仪式被南方都市报和信息时报第一时间报道后,羊城晚报、新快报、新浪网、凤凰网等媒体又广泛转载。因为基金会、企业和羊盟的参与,互助中心得以正常运转[32],互助中心成为孩子们的乐园,流动人口沟通互助的公共空间。

在项目B中,麦田实践了宗旨;九筑国际实现了用技术做公益的理念,树立了企业形象;学生志愿者获得专业技术的训练,培养了公益心和社会责任感;羊盟则汇聚了行业力量,发挥了公益平台的作用。

3.用设计解决社会问题的理念带动同一供应链上的企业,共同为公益增值

在项目C中,汤物臣与卓艺两家企业的董事都是善意空间的创办人,同时也是羊盟的成员,他们都具有让设计为更多人服务的理想。为了给长期住院的病童一个轻松的游戏场地,在儿童乐益会项目资金有限的情况下,他们动员了索菲亚家居和庞玻装饰参与项目,为两个儿童活动室免费提供所有用高质量环保材料定制的家具和玻璃,并承担运输和安装任务。索菲亚家居参与项目的时候正在进行“创新分享”文化建设,提倡从生产、营销、设计、服务等方面创新,与员工、社区、合作伙伴分享成果、经验和知识。两家企业的参与说明,企业社会责任不应仅限于捐款捐物,生产环保安全的产品,关怀有需要的人群,是更有渗透力的善举。同时,医院的施工要求对于两家企业来讲也是新的管理实践。项目落成后,项目组成员在广州设计周上分享了成果,同时,公益时报、凤凰网、搜狐网、网易新闻等媒体都进行广泛的报道。

通过实施项目C,儿童乐益会实现了帮助困境儿童的组织愿望,汤物臣和卓艺践行企业的公益理念,索菲亚家居和庞玻装饰提高了利益相关者忠诚度,进行新的管理实验,推广了环保家居材料。项目的参与者改变了传统捐资捐物的公益方式,用设计的力量为公益增值,传递创新公益理念。

综上,通过对三个项目的内部价值和外部价值的比较分析,很容易排除项目内容差异,发现共同的价值取向。参与社区治理项目的企业都具有如下特征:第一,企业董事都是项目实践者,他们热心社会公益,主动履行社会责任,力图把企业创办成“社会型企业”;第二,注重企业公益文化建设,具有设计为更多人服务的可持续发展理念;第三,企业董事建立或参与具有行业性质的非营利组织,带动其他企业参与公益项目。他们以促进社会发展为设计公司的目标之一,通过公益专案,在让当地社区获得帮助的同时,也能在技术层面发挥他们的优势,即让技术在社会发展层面发挥作用,让公司实现可持续发展。企业的公益价值认同,使得非营利组织可以获得更多的资源,用较少投入获得较多的公益产出,同时得到政府的认可和支持。

(三)资源互补关系决定了社区治理中非营利组织合作伙伴的选择

多纳休认为,合作可以获得更高的效率、更多的信息和资源,但是,这是对合作引致利益的构想。合作要成为力量倍增器,关键还是合作伙伴之间的合适度,合作价值潜力首先取决于合作者之间的资源关系。资源可以分为有形资源、无形资源和人力资源。据此,对三个项目中企业与各合作者之间的资源关系展开比较分析。

在项目A中,政府作为社区社会工作服务的购买主体,主要提供项目实施的基本资金和项目监督;在项目B和项目C中,政府只是对基金会的运行进行监督审计,不直接参与项目的实施。因此,在合作者之间的资源关系分析中,本文把政府作为一个合作环境,不作为合作者。

首先,绿耕通过公益项目的管理经验,确定推动农村社区经济社会发展的方式,选择从事室内设计技术的合作企业。

绿耕是中国开展城乡社区工作和农村社会工作时间最长的社工机构,具有丰富的农村社会工作经验,他们运用行动研究的方法,从优势视角出发,分析仙娘溪村社会经济发展的路径,形成独特的绿耕社会工作模式,在这种模式中,企业与社会工作机构实现无缝对接。汤物臣根据绿耕开展项目和村民的需要,参与项目实施。汤物臣的志愿者先后六次去仙娘溪村:第一次,企业捐赠了一些书和日用品给当地的小朋友和老人;第二次,志愿者们帮助村民做农活,如除草、种菜等;第三次,企业志愿者设计和修建了路牌,规整了道路;第四次、第五次,企业根据村民办旅社的要求,进行房屋的改造设计;第六次,企业为他们的农产品设计了漂亮的包装,并帮助他们推销。

其次,麦田设置社区流动儿童教育项目,通过行业协会的公益平台,实现资金、技术、志愿者的结合。

在项目B中,麦田提供项目经费5.5万元,负责项目的管理;羊盟作为民间的行业协会,凭借其在公益圈的声誉,发挥公益平台的作用。一方面羊盟的一些企业愿意捐钱,愿意参与公益项目;另一方面,一些公益组织有项目,需要帮助,两方面力量在羊盟汇合。羊盟接到项目之后,联合成员单位,发布信息,通过筛选,确定九筑国际实施这个项目。九筑国际的设计师动员设计学院的学生参与,在其指导下完成设计项目,设计师和学生都是项目的志愿者。

最后,儿童乐益会借助慈善网络,寻求企业的技术支持;参与企业则依靠行业资源动员其他企业捐赠和安装环保家具,形成资源扩散效应。

在项目C中,儿童乐益会是国际性慈善组织,它寻求帮助实施项目的过程与项目B有类似之处,首先是找到与儿童乐益会在“手牵手计划”中有过合作的广东东意设计咨询有限公司(以下简称“东意”)寻求帮助,但其公司业务主要集中在建筑设计,而非室内设计。东意的董事既是羊盟社会发展部部长,也是善意空间的成员之一,他在羊盟的会议上把这个项目提出来进行讨论,寻求其他企业的帮助。然后,技术对口的汤物臣与卓艺联合接受了这个项目。在项目实施的过程中,他们依靠行业网络资源动员两家环保家具企业加入进来,赞助完成项目施工。

综上,我们可以发现,企业在参与社区治理过程中,不但与非营利组织实施项目所需要的资源契合度高,而且可以利用自身的网络动员其他企业参与,每一个合作治理项目的企业与非营利组织都具有高度的相互补充和依赖关系。

(四)在社区治理中共同决策是非营利组织、企业和受助者相互作用的方式

企业是最具有力量的组织,拥有资金、技术和人力资源,更重要的是拥有降低成本、高效生产的思维逻辑,但是追求经济利益最大化是企业的本质,在参与公共项目的过程中,企业有可能因为考虑项目的经济回报而偏离公共目标。非营利组织基于自身的组织宗旨,寻求利益回报的动机较弱,他们通过完成政府购买项目,推动政府社会治理目标的实现,但是非营利组织在推进公共项目的过程中,可能出现低效率的问题,不能满足服务对象的需要。因此,社区合作项目要真正实现治理目标,关键是参与项目的合作者发挥各自优势,相互作用,共同决策。据此,对三个项目实施过程中合作主体是否共同决策进行比较分析。

首先,绿耕提出满足村民愿望的项目实施方案,企业则决定项目的技术参数。

在项目A中,仙娘溪村的村民比较贫困,交通不便,没有特别的经济来源,农村基本上只留下老年人、妇女和儿童。绿耕刚进村实施项目的时候,召开村民大会,没有几个村民参加,村民只希望社工机构把钱直接给他们,让他们自己实施这个项目。社工改变工作方式,花了几个月的时间驻村走访,发现村民的需要和仙娘溪村的发展优势,提高村民的项目参与度。邀请设计企业参与,把老房子修缮整理成基本保持原貌的乡村旅社,发动并指导当地的七位妇女来管理。旅社的收入10%作为村里的公益基金,10%作为绿耕的发展基金。根据乡村发展的基本情况,带领村民筑路,在村里推广有机种植,通过城乡互助的方式,发动广大的志愿者,实现城乡社区的对接,把村里的有机蔬菜和粮食卖到城里。寻求企业帮助后,绿耕每年6月都会联系汤物臣开会讨论当年的活动策划,把村民的需要反馈给企业,期望企业给予技术支持。

其次,企业根据互助中心的需要进行设计,麦田和羊盟发挥资源链接作用。

在项目B中,设计师与互助中心的妈妈、老师和孩子们深入沟通,把他们的想法、要求与技术结合在一起,设计师为互助中心设计了一个玻璃展示柜,把妈妈们做的手工放在里面,展示出售;考虑到孩子们的安全,设计师在阳台的水泥护栏上做了花瓶,每个孩子都可以认领,谁照顾得好谁就是最棒的,让孩子有荣誉感、责任感,积极参与。同时,麦田的项目管理者在项目实施过程中与设计师紧密合作,非常认可设计师对项目的高效完成发挥的作用。羊盟则在项目启动之初做了很多接洽和协调的工作;在项目推进过程中,不断地监督设计师按照项目运行计划完成,承担了资源链接的责任。

最后,儿童乐益会聚合设计企业和施工企业的力量,满足医院和病童的需要。

在项目C中,儿童乐益会项目管理人员和设计师、家具厂商、医院多次协商,制订紧凑、流畅的工作计划。汤物臣和卓艺先后多次到武汉协和医院、南京儿童医院听取医护人员的意见,进行现场调研和复核,提交设计创意方案;菲亚家居和庞玻装饰根据医院提出的晚上不能施工、施工噪音必须控制、施工时长必须尽量缩短的要求,安装师都是凌晨到达项目点,次日早晨8点开始工作,所有的施工在一周内完成。因此,整个项目既解决了空间使用和规划的问题,也解决了通风、噪音和环保问题,达到预期的项目目标。

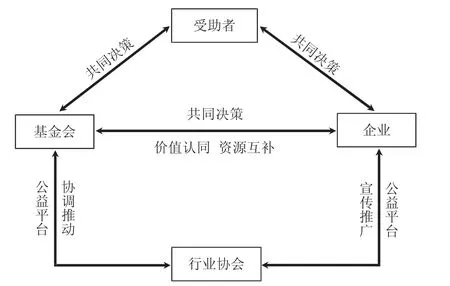

综上,我们发现,所有项目出资者都没有垄断项目的控制权,受助者均参与项目实施,并对项目的具体内容、实施的具体方式有决定性作用;最为重要的是合作各方在项目中相互学习,共同决策,构成相对稳定的力量三角,实现项目利益的最大化,见图1。

图1 社区治理中企业与非营利组织的合作机制

五、讨论与展望

(一)案例讨论

通过对三个案例的比较分析,可以发现参与社区治理的企业与非营利组织在公益项目上,具有共同的价值取向,这集中体现在企业关键领导人的价值观念和对治理项目的高度参与。同时,在这三个实施时间不同的项目中,存在相同的企业参与者,这说明企业与不同的非营利组织合作,持续参与社区治理,这种持续参与进一步印证了在社区治理项目中的合作存在价值认同。从合作伙伴的选择来看,虽然社区治理项目的内容并不一样,企业在项目中,始终主要以设计技术、市场运作经验、员工志愿者参与项目合作;与非营利组织的资金、公益项目经验,公益网络中的志愿者队伍,形成资源互补关系;同时,由于参与公益项目的主要企业都是民间行业协会性质非营利组织的成员,行业性非营利组织在社区治理项目中发挥了公益平台的资源扩散效应,在企业与非营利组织合作参与社区治理项目过程中发挥了资源链接的作用。从合作过程看,三个项目的出资者都没有完全控制项目的实施,受助者可以与非营利组织一起决定自身以何种方式接受什么帮助;企业可以根据受助者要求、资金预算,实现用设计为更多人服务的理念;非营利组织则根据自身的公益事务经验管理、协调和推进项目实施。总体来看,对合作的价值认同回答了社区治理中企业与非营利组织合作何以可能的问题;而合作者之间的资源互补关系决定了非营利组织选择什么伙伴展开合作;共同决策则决定了社区治理目标如何有效实现,三个方面缺一不可。

(二)理论贡献

与以往研究成果比较,本研究的理论推进主要体现在如下两个方面:

一是对合作治理理论的深化,填补了企业参与社区治理的合作机制研究这一空白。以往合作治理研究多关注政府与非营利组织之间[33]、政府公共部门与企业之间、府际之间的合作[34],对企业与非营利组织的合作关注很少,尤其缺乏对中国场景下营利组织脱离简单捐赠形式,与非营利组织合作,直接参与社区治理的深入探讨[35-36]。本研究通过案例复制,比较分析了企业与非营利组织合作,参与社区治理何以可能,何以可行,提出社区治理中企业与非营利组织的合作机制。

二是对企业社区参与理论的推进。以往企业参与社会治理的研究具有“企业中心主义”色彩,多集中于合法性获得和参与绩效[9][37]的探讨,虽然有学者讨论了企业在提供社会公共服务中的作用[38-39],但这些研究没有关注企业通过与非营利组织合作的方式直接参与社会治理;即便是少数对公私合作实现企业社会责任的研究,也只反映有政府背景的非营利机构如何组织资源提供公共服务[40],或者仅仅反映企业社会责任的社区建设效用,并非社会治理能力的体现。我们以营利组织与非营利组织自愿达成合作关系,成为社会治理主体的案例作为研究对象,关注的是营利组织如何投身“力所能及”的企业社会责任实践,不同于企业“社区参与战略”[41]的研究。

(三)实践启示

企业是重要的社会治理力量。本文对于推动多元治理格局的形成具有一定的指导价值:第一,对于政府来讲,要培育社会自愈能力,可以不断拓展适合企业和非营利组织合作治理的公共问题领域,充分发挥“搭戏台子”的作用,实现“无政府”治理。第二,对于非营利组织来讲,选择合作伙伴,可以借助具有公益导向的民间行业协会,或者发展专门为中小企业提供参与社区治理项目机会的非营利组织,形成关系资源网络,发挥扩散效应;同时,真正解决社会问题,一定要与受助者共同决策,才能防止社会需要被偏好扭曲,实现公共利益的最大化。第三,对于企业来讲,在满足社会需求的同时,主动承提社会责任,积极回馈社会[42]。企业参与社区治理层面的公共活动,可以结合自身资源,在“力所能及”的范围内实现社会责任,这应该成为企业参与社会治理的常态。

(四)研究展望

作为探索性案例研究,本文的理论框架还有待实证研究的进一步证实。同时,本文关注的是没有政府的直接干预下,企业与非营利组织、受助者之间的合作机制,且关注的社区治理项目都是短期的,企业与非营利组织之间存在合作的经历,未来的研究可以进一步讨论以促进社会发展为基本宗旨的行业协会在社会治理中的作用机制,以及企业的社会责任感是否能够提高整个行业的社会责任水平,这将进一步推进社区治理中企业与非营利组织合作研究的深化。

[1]张乾友.行动主义视野中的社会治理转型[J].江汉论坛,2016,(6):34-41.

[2]陈晓春,肖雪.非营利组织的法治化监管[J].上海师范大学学报:哲学社会科学版,2017,(5):53-57.

[3]TIMNEY M&MAYER R T.Public Management in an Interconnected World:Essays in the Minnowbrook Tradition[M].New York:Greenwood Press,1992:54.

[4]李晓壮.城市社区治理体制改革创新研究——基于北京市中关村街道东升园社区的调查[J].城市发展研究,2015,(1):94-101.

[5]张桂蓉.企业社区参与的评价模型[J].中国公共政策评论,2016,(10):97-100.

[6]姜启军,苏勇.基于社会责任的企业与社区互动机制的分析[J].经济体制改革,2010,(3):64-68.

[7]张桂蓉.企业社会责任与城市社区建设[J].城市问题,2011,(1):90-99.

[8]郁建兴,瞿志远.企业在加强和创新社会管理中的作用[J].中共宁波市委党校学报,2011,(4):26-30.

[9]田志龙,等.企业社区参与过程中的合法性形成与演化:百步亭与万科案例[J].管理世界,2014,(12):134-151.

[10]李增元,宋江帆.“企业推动型”农村社区治理模式:缘起、现状及转向[J].甘肃行政学院学报,2013,(2):12-21.

[11]AUSTIN J E&SEITANIDI M M.Collaborative Value Creation:A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses,Part 2:Partnership Processes and Outcomes[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2012,41(6):929-968.

[12]BUCHHOLTZ A K,AMASON A C,&RUTHERFORD M A.Beyond Resources the Mediating Effect of Top Management Discretion and Values on Corporate Philanthropy[J].Business&Society,1999,38(2):167-187.

[13]冯臻.影响企业社会责任行为的路径[D].上海:复旦大学博士学位论文,2010.

[14]MESCON T S&TILSON D J.Corporate Philanthropy:A Strategic Approach to the Bottom-Line[J].California Management Review,1987,29(2):49-61.

[15]VOCK M,DOLEN W V,&KOLK A.Micro-Level Interactions in Business Nonprofit Partnerships—Special Issue on Corporate Responsibility:Initiatives and Mechanisms[J].Business&Society,2011,53(4):517-550.

[16]YAZIJI M&DOH J.NGOs and Corporations:Conflict and Collaboration [M].New York:Cambridge University Press,2009.

[17]LAKIN N&SCHEUBEL V.Corporate Community Involvement:The Definitive Guide to Maximizing Your Business’Societal Engagement [M].Abingdon,UK:Greenleaf Publishing,2010:5.

[18]AUSTIN J E.Strategic Collaboration Between Nonprofits and Businesses[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2000,29(1):69-97.

[19]IMPERIAL M.Using Collaboration as a Governance Strategy:Lessons from Six Watershed Management Programs[J].Administration&Society,2005,37(3):281-320.

[20]WADDOCK S A.Building Successful Social Partnerships[J].Sloan Management Review,1988,29(4):17-23.

[21]SEITANIDI M.Covert Political Conflict in Non-Profits Organizations in the Stage of Partnership Selection:Challenges from within.The Case of Earthwatch-Rio Tinto Partnership[Z].2006.

[22]MUTHURI J N.Participation and Accountability in Corporate Community Involvement Programmers:A Research A-genda [J].Community Development Journal,2008,43(2):177-193.

[23]赵文红,邵建春,尉建东.参与度、信任与合作效果的关系[J].南开管理评论,2008,11(3):51-57.

[24]SHARMIN S,KHAN N A,&BELAL A R.Corporate Community Involvement in Bangladesh:An Empirical Study [J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2014,21(1):41-51

[25]罗伯特·K.殷.案例研究:设计与方法[M].周海涛,主译.李永贤,张蘅,参译.重庆:重庆大学出版社,2010.

[26]约翰·D.多纳休,理查德·J.泽克豪泽.合作:激变时代的合作治理[M].徐维,译.北京:中国政法大学出版社,2015:4.

[27]ANSELL C&GASH A.Collaborative Governance in Theory and Practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(4):544-571.

[28]MARGERUM R D.Collaborative Planning:Building Consensus and Building a Distinct Model for Practice[J].Journal of Planning Education and Research,2002,21(3):237-253.

[29]BROWN A J.Collaborative Governance Versus Constitutional Politics:Decision Rules for Sustainability from Australia’s South East Queensland Forest Agreement[J].Environmental Science and Policy,2002,5(1):19-32.

[30]FUTRELL R.Technical Adversarialism and Participatory Collaboration in the U.S.Chemical Weapons Disposal Program[J].Science,Technology,&Human Values,2003,28(4):451-482.

[31]颜佳华,吕炜.协商治理、协作治理、协同治理与合作治理概念及其关系辨析[J].湘潭大学学报,2015,(3):15-18.

[32]李雯洁,李志.打工妈妈互助[EB/OL].(2013-11-27)[2017-10-10].http://news.sina.com.cn/c/2013-11-27/151028826661.shtml.

[33]郑苏晋.政府购买公共服务:以公益性非营利组织为重要合作伙伴[J].中国行政管理,2009,(6):65-69.

[34]范永茂.跨界环境问题的合作治理模式选择——理论讨论和三个案例[J].公共管理学报,2016,(2):63-75.

[35]叶晓甦,徐春梅.我国公共项目公私合作(PPP)模式研究述评[J].软科学,2013,(6):6-9.

[36]王辉.合作治理的中国适用性及限度[J].华中科技大学学报,2014,(6):11-20.

[37]高鹏.企业参与社会治理研究——以深圳市桃源居集团为个案[J].中国非营利评论,2015,(1):152-165.

[38]杨玉宏,杨敏.企业社会责任视角下的残疾人社区服务——以武汉市 G 街道社区为例[J].科学社会主义,2013,(2):95-98.

[39]梁斌.企业社会责任理论下的职业足球俱乐部社会公共服务研究[J].体育科学,2013,(6):52-56+63.

[40]郭沛源,于永达.公私合作实践企业社会责任——以中国光彩事业扶贫项目为案例[J].管理世界,2006,(4):41-47.

[41]LIU G,ENG T Y,&KO W W.Strategic Direction of Corporate Community Involvement[J].Journal of Business Ethics,2013,115(3):469-487.

[42]刘佳金,刘兵,齐敏.绿色智力资本、社会责任与企业绩效的关系[J].商业研究,2016,(8):145-151.