地区差异、子女性别偏好与农村家庭金融行为

——来自CGSS2013数据的证据*

谭燕芝,李维扬

(湘潭大学 商学院&商业银行经营管理研究所,湖南 湘潭 411105)

一、引言

自古以来,中国社会对子女性别偏好具有重男轻女的特质,不同地区的文化背景与历史渊源,加剧了这种传统偏好的复杂性并催生了众多相关的经济学研究,20世纪中后期,随着计划生育政策的逐步实施与整体经济发展策略的不断调整,中国人口结构呈现出倒金字塔式的发展趋势,子女在农村家庭中所占投资比例不断增加,家庭金融活动活跃度显著提升,与此同时,不同地区之间经济结构与总量也表现出阶梯式布局,同样影响着农村家庭金融行为的活跃程度。“十三五”规划期间,二孩政策全面放开,城镇化进程逐步提速,围绕不同地区中子女出生性别偏好与农村家庭金融行为问题也引起了学者、政府和社会的广泛关注。那么,子女性别偏好与农村家庭金融行为之间到底有无关联?地域因素会影响两者之间的关系吗?

二、文献综述

国外诸多研究已经解释了子女出生性别偏好与家庭金融行为之间的关系。新家庭经济学的创立者贝克尔(Becker,1985)建立的孩子数量质量替代理论解释了家庭人口生育偏好与家庭收入投资之间的关系[1]33,但这种理论对发展中国家由于地域特征与子女传统偏好所影响的不同财务决策关注较少。约翰·奈特(J Knight,2008)使用截面数据阐述了农村家庭金融投资行为与其小孩是否是男孩之间存在正相关关系的统计性事实,但受截面数据因果识别与时间跨度的限制,该结论需要面板数据动态回归分析的进一步验证[2]。伦德伯格(Lundberg S,2002)认为,男孩对父母工作的激励效应大于女孩,这是由于男孩未来面临的资金约束较强且在劳动市场上男性比女性具有优势[3]251,但因为男孩承载的社会意义大于女孩,所以更能激发父母使用金融工具进行资本积累的动力。

国内目前关于不同地区子女性别偏好与家庭金融行为的文献还较缺乏。罗凯(2011)通过CHNS进行面板数据分析发现,拥有男孩家庭的年收入高于只拥有女孩的家庭,并认为性别激励效应差异是农户收入差距的主要原因[4]37,但这一结论只针对同一地区且没有考究具体的收入来源问题。许艳丽(2007)研究发现,虽然独生子女家庭中女孩的人力资本投资得到改善,但社会性别偏好仍然存在重男轻女现象,并进一步影响着家庭投资行为[5]48。淘涛(2012)从经济、文化和照料三方面分析了农村地区妇女对子女的效用预期和性别偏好,结论表明社会对男孩与女孩的预期各有侧重,但在投资分配方面依然体现了传统重男轻女的性别认识[6]25。

综上所述,关于农村家庭金融行为与子女性别偏好和地区差异之间的联系,已有的研究文献主要持有两种观点:一种是自然出生的激励作用,科伦曼与诺伊马克(Korenman S and Neumark D,1992)[7]233、沃德佛格(Waldfogel,1997)[8]209和布朗宁(Browning,1992)[9]1434认为人们并没有刻意地进行子女性别的选择,任何地区自然出生的子女对父母的投资行为均存在激励效应,但通常认为小孩为男性的激励效应比小孩为女性时要高,家庭总收入与投资动机受到子女性别的约束。斯蒂芬和尼古拉斯(Ambec S and N Treich,2007)在第一种观点的基础上认为大多数现有研究探讨的是在家庭层面上父母对子女消费投入总量的不同,未考虑到地域影响与人力资本投资方式的差异[10]120。另一种观点则认为家庭性别存在人为选择因素,汉达(Handa,2000)[11]173、塔比莎和迪斯德尔(Tabitha and Tisdell,2005)[12]492的研究结果显示经济条件较好的家庭与地区可以影响生育决策,这种决策在中国的表现可能是通过B超、支付超生罚款等方式获得家庭满意的子女性别。刘爽(2005)认为中国农村妇女生育确实存在性别偏好的人为选择问题,且与家庭经济条件密切相关[13]2。林莞娟、赵耀辉(2015)认为育龄妇女由于受到社会因素的影响更倾向于生男孩,在经济与政策条件允许的前提下会尝试子女性别的人为选择[14]135。

总体来看,现有研究围绕同一地区子女性别偏好与农户家庭收入程度之间的辩证关系进行了大量的研究工作,但针对不同地区背景下子女性别偏好与农村家庭金融行为之间的研究还比较缺乏。本文以此为出发点,通过CGSS2013数据中8 596户农村样本分析地区差异背景下的子女性别偏好与家庭金融行为的特点及其影响。

三、样本数据与计量模型

(一)数据来源与统计性描述

文章使用的数据源于中国人民大学中国调查与数据中心发起的中国社会综合调查(CGSS)。目前最新为2013年度数据,是中国综合社会调查(CGSS)第二期(2010—2019)的第4次年度调查,调查在全国一共抽取了100个县(区),加上北京、上海、天津、广州、深圳作为初级抽样单元。其中在每个抽中的县(区),随机抽取4个居委会或村委会,在每个居委会或村委会又计划调查25个家庭,在每个抽取的家庭,随机抽取1人进行访问。而在北京、上海、天津、广州、深圳一共抽取80个居委会,在每个居委会计划调查25个家庭,在每个抽取的家庭,随机抽取1人进行访问。全国一共调查480个村/居委会,每个村/居委会调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,本文选取地区特征变量“街道”和“乡镇”作为农村农户家庭样本,总样本量约为11 000。在剔除缺失关键变量和包含明显错误的数据后,剩下8 596户完整有效的农户家庭数据,有效样本率为78.14%,表1为主要变量的定义及统计描述。

表1 主要变量定义及其统计描述*按照统计局网站上的划分标准,将我国划分为东部、中部和西部三大经济地区。其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南12个省(市、自治区);中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南9个省(自治区);西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆10个省(市、自治区)。

资料来源:根据CGSS2013的8 596户农户数据制成。

在8 596个有效样本中,家庭存在金融活动的比例大约为27.6%,男女比例约为50%,被调查者的年龄平均值为52岁,接受调查农户的平均文化程度处于初中水平,个人平均总收入介于1万~2万之间,其中农业收入介于5千~1万之间,子女中男孩的个数约为1,每两户农村家庭18周岁以下的子女个数约为1,在没有政策限制的前提下,每户农村家庭平均想拥有的男孩个数为1,被调查对象的平均已婚年数约为30年,平均每户家庭拥有2个子女。

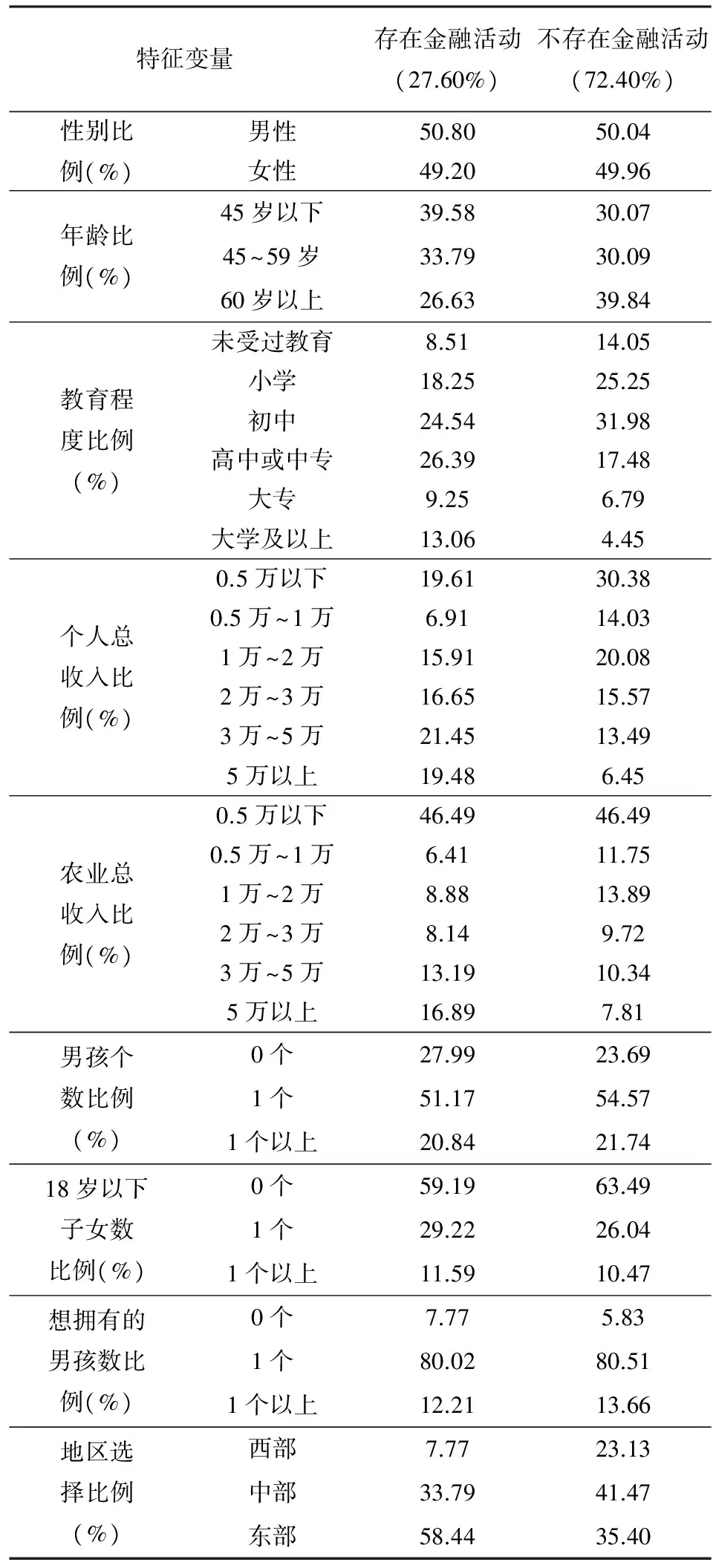

表2揭示了农村家庭金融行为与各变量所占百分比之间的关系。不难发现,性别对农村家庭是否从事金融行为并没有起决定性的影响作用;存在金融行为的家庭大多是60岁以下具有经济能力的中年或青年,不存在金融活动的家庭则以60岁以上的老年人居多;受教育程度越高则参与金融活动的概率越高且农户受教育程度在逐年提高;2015年全国农村居民人均纯收入为11 422元,考虑到数据统计时间为2013年,参照2013年8 896元的标准以1万元为界判断农民收入的高低,结果显示存在金融活动家庭处于高收入水平的占比达到73.49%,而不存在金融活动家庭的总体收入普遍偏低,其中5 000以下的占比达到30.38%;农村地区中有1个及以上男孩个数的家庭占比达到总体样本的70%以上,所有家庭60%以上的子女均已成年,无论是否存在金融活动,80%以上的农村家庭理想的男孩个数为1个,不想拥有男孩的家庭个体占比分别为7.77%和5.83%,说明农村地区金融投资行为存在“重男轻女”现象,男孩承载的社会意义与偏好远高于女孩;92.23%的中东部地区农村家庭存在金融活动,西部地区家庭占比仅为7.77%,而不存在金融活动的家庭23.13%位于西部地区,说明农村家庭金融行为也存在地区差异。

表2 农村家庭金融行为与子女性别偏好和地区差异

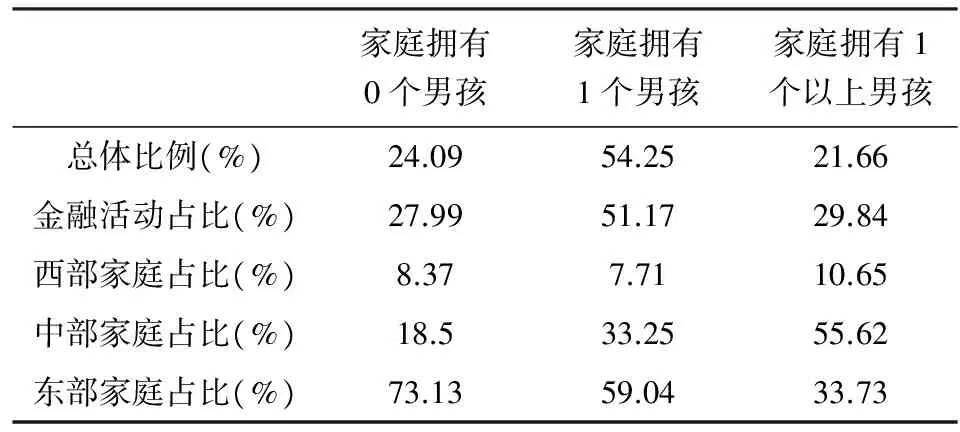

表3反映了男孩偏好视角下的家庭金融活动概况与样本家庭的地区分布。结果显示,75.91%的农村家庭偏好至少拥有1个男孩,拥有男孩的家庭占据了全部金融活动的81.01%,拥有男孩的农村家庭比没有男孩家庭的金融活跃度要高,存在金融活动的农村家庭以中东部地区较多,西部地区家庭占比仅为10%不到,说明在子女性别偏好控制的背景下,中东部地区农村家庭金融活跃度较高。

表3 男孩偏好对不同地区农村家庭金融行为的影响

表4反映了控制地区差异的背景下,是否拥有男孩这个因素对家庭金融行为的影响。结果发现,总体样本分布体现了随机抽样的统计特征,东中西部地区农村家庭金融活跃程度分别为17.28%、7.61%与3.69%,中东部地区农村家庭比西部地区家庭金融活跃度普遍要高,体现在中东部地区拥有较为完善的金融市场基础与机制,在此基础上,通过分析是否拥有男孩对金融行为的影响后发现,农村地区拥有男孩的家庭比未拥有男孩的家庭金融活跃程度仍然普遍要高,这也说明子女性别偏好与地区差异对农村家庭金融行为确实存在影响。

表4 地区差异视角下的农村家庭金融活跃度与子女性别偏好

(二)基准回归模型及计量结果分析

在基于上述数据和变量的分析上,本文对农村地区子女性别偏好与农户家庭金融行为之间的影响进行差异性分析。一般而言,家庭环境越好,子女中男孩比例越高,农户发生金融活动的概率也相应提高,因此,本文构建如下Probit模型:

Investment=α+β×Basic+γ×Feature+ε

(1)

其中,Investment为被解释变量,表示农户是否进行了金融活动;Basic代表农户基本情况,具体包括性别(Sex)、被调查者年龄(Age)、教育程度(Education)、个人总收入(P_income)和农业收入(C_income);Feature代表农村家庭“男孩偏好”的特征指标,具体包括所生子女中男孩的个数(Num_male)、18周岁以下子女个数(Under_18)、如果没有政策限制,想拥有男孩个数(Willing)以及地区差异(West、Mid、East),其中所生子女中男孩的个数(Num_male)是考察不同地区之间农村家庭金融行为差异的核心指标;ε为误差项。相关工具变量集包括结婚年数(Marry)以及子女总数(Num_child)。

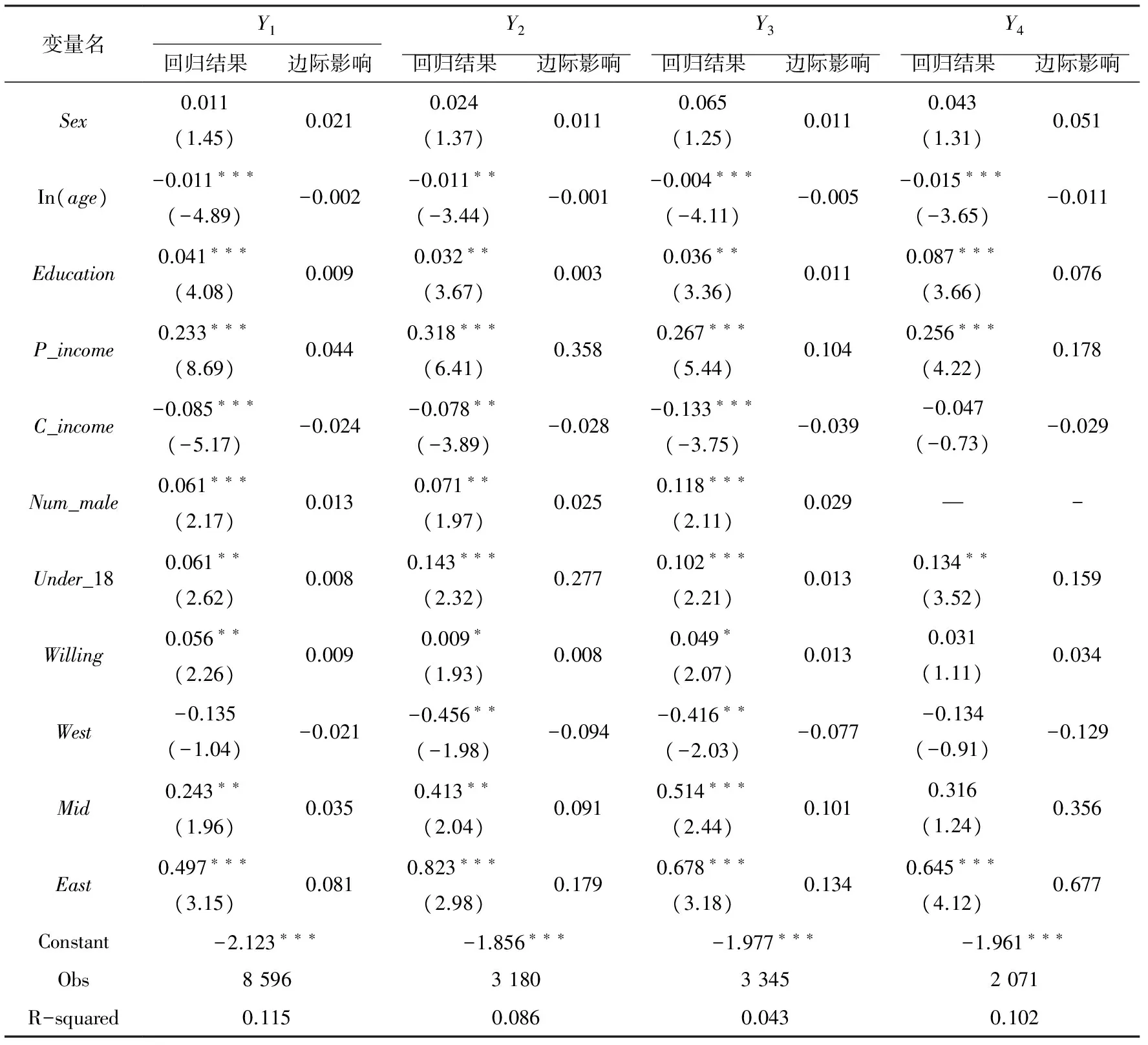

表5 Probit基准回归结果

注:*、**和***分别表示10%、5%、1%的显著性水平。

表5报告了利用Stata12软件计算出的probit基准回归的结果。结合前文统计性描述可以分析出以下几个特征:

1.从对总体样本Y1模型的回归结果可以看出,代表“子女性别偏好”的各项指标对农村家庭金融行为的影响显著为正,在控制其他因素不变的情况下,家庭子女中男孩个数每增加1%,存在男孩的家庭Y1、Y2、Y3进行金融活动的概率分别提升1.3%、2.5%和2.9%,说明样本家庭子女中男孩占比越高,其对农村家庭金融行为的影响程度越为活跃。这一分析结果与现实中所表现的趋势基本相符。在中国传统思想文化的熏陶下,“重男轻女”现象在广大农村地区仍然表现显著,拥有男孩的农村家庭对未来金融投资活动表现活跃,一方面男孩在未来家庭行为中需要承担较多比例的生活物质成本,拥有男孩的家庭认为需要提前进行资本积累;另一方面传统思想认为男孩在继承遗产、姓氏等方面具有不可替代的作用,因此也乐于进行金融投资活动。与以上假设相匹配,想拥有男孩的个数每正向变动1%,Y1、Y2、Y3家庭中进行金融投资的概率将提高0.9%、0.8%和1.3%,这也再次佐证子女性别偏好对农村地区家庭金融行为确实存在显著影响。

2.根据Y4回归结果可知,在统计口径一致的前提下,家庭只存在女孩的样本Y4与存在男孩的样本Y1、Y2、Y3相比,子女特征变量与地区变量对其的影响力均低于拥有男孩的家庭样本,这进一步验证了农村家庭子女中女孩所占比例对家庭金融行为存在负向影响,即子女中女孩占比越高,子女特征变量与地区变量对家庭金融行为的影响表现越不显著。

3.前文表明子女性别偏好可能对农村家庭金融行为产生影响,但接下来的问题是这种影响是否存在地区选择?地区之间的差异是否存在程度的高低?从地区差异变量对Y1、Y2、Y3、Y4的回归结果可以看出,地区差异对农村家庭的金融行为存在影响,其中,对拥有男孩家庭的影响表现在金融活跃程度的高低,而对只存在女孩的家庭地区变量表现不敏感,农村家庭所在地为西部地区的概率每正向变动1%,Y1、Y2、Y3家庭发生金融活动的概率将降低2.1%、9.4%和7.7%,农村家庭所在地为中部地区的概率每增加1%,Y1、Y2、Y3家庭发生金融活动的概率将提高3.5%、9.1%和10.1%,农村家庭所在地为东部地区的概率每增加1%,Y1、Y2、Y3家庭发生金融活动的概率将提高8.1%、17.9%和13.4%,值得注意的是子女男性偏好越明显的样本其地区差异变量表现越显著且边际影响按照东、中、西部依次递减。这表明在不同地区农村家庭金融活动中子女性别偏好对家庭金融活动的影响不尽相同,但在拥有男孩的样本Y1、Y2、Y3中却不存在决定性差异,只存在程度高低。在农村城镇化迁徙的驱动下,中西部大量农村家庭涌入发达地区,第六次人口普查结果显示,我国东部地区人口迁入量占有绝对优势,迁入人口占全国迁移人口的比重达到84.2%,而中西部地区分别占12.1%和6.5%,未来子女个数与性别偏好可能成为这部分农村家庭金融行为新的侧重点。

4.与上述分析相对应的是西部地区变量每提高1%,Y1、Y2、Y3样本家庭发生金融行为的概率将分别降低2.1%、9.4%和7.7%,回归结果显示两者之间呈现负相关关系,说明现阶段西部地区农村家庭仍然存在较为显著的金融地理排斥现象,一方面由于受到西部地区经济发展水平的局限,金融覆盖面与深度不足,较低的金融需求导致金融排斥现象的产生;另一方面十八届五中全会二孩政策的全面放开,未来由人力资本积累带来金融服务需求的持续增高与西部地区相对落后的金融基础服务之间的矛盾不断凸显,进一步加剧了西部农户本省城镇化和异地城镇化的程度,导致人口流失严重。西部地区在金融排斥与人口流失严重的双重压力下,通过完善金融基础设施,扩大金融覆盖广度的同时,可以通过农户基本特征变量和子女特征变量调节当地金融生态环境。

5.与其他研究一样,文章选取了包括性别、年龄、总收入等在内的基本特征变量用以考察样本家庭金融基本状态,回归结果显示,对于不同地区、不同子女结构的农村家庭,年龄、文化程度、个人总收入、农业总收入均对家庭金融行为表现显著且呈现正相关联系。这表明中国农村家庭金融行为的影响因子存在同质性与异质性。在中国农村金融开始改革创新的大背景下,我国中、西、东部地区发展极不均衡,区域内部基础设施、金融环境、人均收入、产业发展水平等差异巨大,在考虑以金融手段发展地域农村经济时应统筹共同影响因子与当地特色。

(三)内生性与稳健性检验

子女特征变量是本文研究的重要变量之一,而家庭子女特别是农村地区家庭男孩个数(Num-male)很可能面临内生性问题,首先因为影响农村家庭子女出生意愿与性别的因素十分繁杂,虽然文章通过较多控制变量控制了统计样本的性别、年龄、教育水平、地域以及收入水平等因素,但仍无法保证存在遗漏变量;其次通过家庭金融活动,农户获得更多资金来源,在各因素作用下,其可能会在子女性别偏好方面产生新的想法。因此综合上面两方面原因,文章认为子女特征变量可能存在内生性风险。

文章在验证子女特征变量在不同地域的金融行为是否存在内生性时,选取Probit工具变量法,运用二阶段最小二乘法2SLS判断所选取工具变量是否有效。只有当子女变量存在内生性,而所选取工具变量同时有效的情况下,回归分析结果才具有意义。一般而言,科学准确的工具变量需满足两个基本条件:工具变量和内生解释变量存在相关性且工具变量与模型扰动项不相关。在章元(2014)[15]192研究的基础上,本文选取结婚年数与子女总数作为工具变量,一般认为农村家庭夫妻结婚年数越长,由于观念、时间、身体机能等方面的因素,家庭中男孩的个数会趋向稳定,符合相关性要求,而村庄人均结婚年数对农户个体金融行为不会产生影响,因此符合工具变量的外生性要求。第二个工具变量选取的是总体的人均子女数,因为观念行为的影响,农户家庭中已有子女数可能对子女是男孩的数量存在影响,而由于生育政策与整体效应的考虑,人均子女数对各个农村家庭的单体金融活动不存在影响,因此文章认为此工具变量也满足相关性与外生的要求。

表6 工具变量有效性检验及变量内生性检验结果

从表6检验结果显示,在对存在男孩的农村家庭样本Y1、Y2、Y3中,基于Probit模型的hauman检验显示X2均小于0,因此原模型在三个回归分析中的确存在内生性问题。文章用2SLS对工具变量进行过渡识别检验分析显示,Y1、Y2、Y3中P值分别为0.135 6、0.154 6以及0.145 4,均接受不存在过渡识别的原假设,因此所选取工具变量不存在过渡识别问题。其后用2SLS对所选工具变量进行弱识别检验,Y1、Y2、Y3中P值均为0,因此拒绝弱识别假设,文章所选工具变量不存在弱识别问题。综上所述,农村家庭男孩数目变量存在内生性问题,整体农村样本中人均结婚年数和人均子女作为工具变量具有外生性,且不存在过渡识别与弱识别问题,所选工具变量有效。

文章首先通过三种计量方法对比分析前文回归结果的有效性与稳健性,除了前文的基准Probit回归分析外,再分别用OLS法和IV-probit法对回归的内生性与稳健性问题进行检验,回归结果如表7所示。

表7 三种方法的回归结果对比

注:*、**和***分别表示10%、5%、1%的显著性水平。

从回归结果分析,对于所选样本与变量采用Probit、OLS和IV-probit三种方法计量的结果基本保持一致。首先在总体样本Y1的基准回归中,农户家庭已有男孩数与理想男孩数在使用工具变量之后显著性有所下降,但依然对农户家庭金融行为存在正向显著影响,而地域变量显著性在三种方法下未发生变化,其他基本特征变量显著性也表现稳定。然后看家庭中拥有男孩样本Y2与只拥有男孩样本Y3在三种方法中稳定性的表现,Y2中中部地区变量与男孩数在使用工具变量后显著性有所下降,但依然起正向显著作用,其余变量显著性保持不变;只拥有男孩家庭样本Y3中,家庭拥有男孩数在使用工具变量后显著水平从1%下降至5%,而家庭理想男孩数变量通过工具变量显著性得到提升,其余变量显著性表现稳定。综上所述,文章认为初步计量结果是可以接受的,回归分析结果稳健。

四、结论及启示

本文在2013年中国社会综合调查(CGSS)的数据基础上,对有效的8 596个农村家庭样本进行了基于Probit模型的分析,对农户家庭金融行为、子女性别偏好以及地区选择之间的关系进行了探讨,文本考虑了子女特征变量的内生性问题,加入了有效的工具变量,通过稳健性分析得出以下结论:

第一,农村家庭金融行为表现出“重男轻女”特质,拥有男孩的家庭对未来金融投资活动表现活跃,子女中男孩占比与家庭金融活动呈正向关系,子女中女孩占比与家庭金融活动呈负向关系,这种关系导致农村家庭在不同地域的金融活动中存在差异,但在拥有男孩家庭中是否发生金融行为不存在地区选择,但存在金融活跃程度高低的差别。

第二,样本农户在不同地域金融活动的“重男轻女”行为表明,农村家庭中社会习俗在家庭财务决策中成为重要影响因素,其超越了预算限制或消费冲击的影响,分析结果符合“通过儿子投资”的社会现象。由此可以推断,随着城镇化进程的加快与二孩政策的全面落实,中西部地区农村劳动力向东部地区转移,子女经济带来的经济效应可能会刺激东部地区的投资消费增长,二元经济结构存在进一步扩大的可能性。

第三,农村家庭金融行为的“子女性别偏好”特质与不同地区基础金融建设环境相关联,在同是男孩或女孩的前提下,不同地区金融投资行为存在程度的不同,因此,通过“加长补短”提供农村经济长期发展的金融支持,不断培育和发展农村金融生态环境,是实现当地农村经济增长与缓解金融排斥现象的重要手段。

[1]Becker, Gary S. Human Capital, Effort and the Sexual Division of Labor[J].Journal of Labor Economics,1985(3).

[2]Knight J,Li S,Deng Q H. The Curious Case of Son Preference and Household Income in Rural China[R]. Centre for the Study of African Economies Series Working Papers (CSAE WPS), 2008(3).

[3]Lundberg S,Rose E. The Effects of Sons and Daughters on Men’s Labor Supply and Wages[J]. Review of Economics and Statistics, 2002(2).

[4]罗凯.子女性别偏好对农户收入的影响分析[J].中国农村经济,2011(1).

[5]许艳丽.论独生子女家庭人力资本投资的性别偏好[J].人口与经济,2007(3).

[6]淘涛.农村妇女对子女的效用预期与其男孩偏好的关系[J].人口与经济,2012(2).

[7]Korenman S,Neumark D. Marriage, Motherhood and Wages[J].Journal of Human Resources, 1992,27(2).

[8]Waldfogel J. The Effects of Children on Women’s Wages[J]. American Sociological Review, 1997,62(1).

[9]Browning M. Children and Household Economic Behavior[J]. Journal of Economic Literature,1992,30(3).

[10]Ambec S,N Treich. Roscas as Financial Agreements to Cope with Self-Control.Problems[J].Journal of Development Economics, 2007,82(1).

[11]Handa S. The Impact of Education, Income and Mortality on Fertility in Jamaica[J].World Development, 2000,28(1).

[12]Tabitha W K,Tisdell C. Family Size, Economics and Child Gender Preference: A Case Study in the Nyeri District of Kenya[J].International Journal of Social Economics,2005,32(6).

[13]刘爽.中国育龄夫妇的生育“性别偏好”[J].人口研究,2005(3).

[14]林莞娟, 赵耀辉.“重男轻女”降低女性福利吗?离婚与抚养压力[J].经济学(季刊),2015(1).

[15]Weili DING,Yuan ZHANG. When a son is born: The impact of fertility patterns on family finance in rural China[J].China Economic Review,2014(30).