石涛绘画的创新性研究—以 “搜尽奇峰打草稿”为例

□陈星羽 南京大学

“搜尽奇峰打草稿”是明代遗民画家石涛的绘画理论。石涛青少年时期便是一种不羁的性格,他学习书画从不为时风传统所束缚,正是他这种离经叛道的性格特点,才使他能够冲破传统、打破陈规,提出了许多有见地的绘画理论。

一、“搜尽奇峰打草稿”绘画理论的提出

在明代晚期,中国画坛的绘画已经偏离了正常轨道,对传统和前人的绘画有着过分的执着,大多数画家只是对前人之法的照搬照抄,而很少在绘画中表现自己的性情,如此一来,当时的画坛已经缺少了生命力。在明末清初之时,由于董其昌“师古人”的言论影响着整个画坛,又由于“四王”的影响,使山水画的表现对象由以前的自然山川,转变为对传统笔墨技法的过分追求。在这种“摹古”的思想下,以“四僧”为代表的“革新派”越来越重视对生活的感受,个性的抒发,石涛就是其中之一。

石涛一生游历了许多名山大川,对自然有着一种崇拜感,特别是对黄山情有独钟,将黄山视为自己的“师”“友”。在对山川自然之景的游历中,他体会到了更多绘画的技法。所谓“师法自然”,这也是前人的绘画理念。但石涛的“搜尽奇峰打草稿”不仅仅是“师法自然”。观察自然之景,描摹自然之物,只是其中的一个方面。“搜尽奇峰”可以说是尽可能多的游览自然美景,“打草稿”就不仅仅是把自然之景描摹下来,而更多是要加入作者自己对自然景物的感受、体会所作绘画。

由于当时的山水画严重脱离生活倾向,石涛针对当时的社会状况,提出了“山水真趣,须是入野看山时见他。”的绘画理论,这其实与“搜尽奇峰打草稿”是同一意思,只有在真实的山水中,才能领会到绘画的妙理。他所要求的山水创作,不是一板一眼的临摹一山一水、一木一石,而是通过“搜尽奇峰打草稿”,对自然之景进行高度概括、凝练,使绘画中的山水之景既得形似又得神似,并且能够传达出画者的感情、精神和品格。

二、石涛对“搜尽奇峰打草稿”绘画理论的应用

石涛笔下的山川绝不是现实中某一处真实山川的摹写,他所画的山川是从许多山川中脱胎出来的,不违背现实山川的真实,但又具备其独有的特点。他曾说“画必似之山必怪”“不似之似当下拜”,意思是说:绘画不能与客观事物不符,但又绝不能与客观事物相同。绘画应适当违背艺术的真实性,而且实质上也不一定就符合客观景物本质的真实。只有不似之似,才是艺术的真实。就如一直被争论的王维的《雪中芭蕉》,芭蕉在雪中本不能生长,但在绘画中却可以把芭蕉与雪景画在一起,这样是符合美感的。

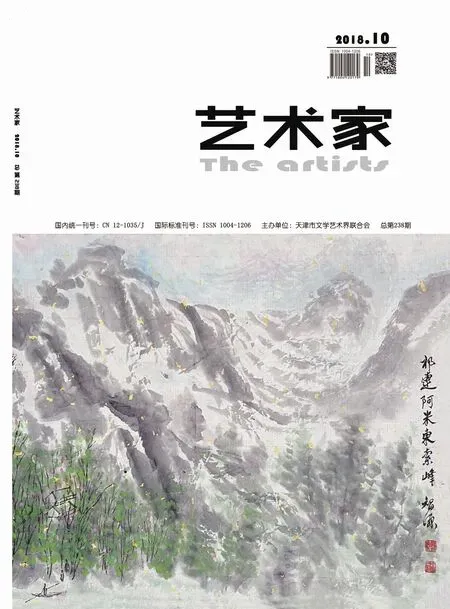

“搜尽奇峰打草稿”是石涛一生的艺术主张,他有一方印就刻了这七个字。他还画了一幅“搜尽奇峰打草稿”的图轴。据说这幅图轴是因石涛在南京和扬州两次迎接康熙帝南巡,康熙帝能够“直呼其名”,而引起了石涛的名利心。于是想通过宗室辅国将军得到康熙帝的重用,但石涛在京三年,并未受到皇帝的欣赏。石涛“我自用我法”的绘画思想并不被当时京城人所看重,王时敏就曾指责石涛的这种绘画理念。王时敏认为人在绘画时都喜欢自出新意,以自己的方法为师,这会使错误的观念流传下去,以至于古法得不到传承。由于石涛在人间名利攫取无望,再加上受京城文化的排斥,使他感到沮丧和气愤,从而自北京南返之前而创作的这幅画。根据这幅画的题跋可知,石涛画这幅画深有用意,除了要表现他的创作思想和艺术主张之外,更重要的是抒发了他胸中的不平之气。因此画中笔墨水墨淋漓、老笔纵横,画法一气呵成。画中苔点繁密,这也是这幅画作最突出的特点,这幅山水画作满山上下点满苔点,浓点、枯点相结合,虽然满纸点子世界,但却层次分明,疏密有致。

三、“搜尽奇峰打草稿”对中国画创作的影响

笔者非常赞同石涛所说的“法无定向,气概成章”,在中国画中正是如此,没有固定的皴法、点法、墨法该画什么类型的山石,只有合适与不合适一说,若绘画遵循固定的法师章程,则会千篇一律,没有创新。我们正应学习变化的法则,而变化之法的本源就该是“搜尽奇峰”而后才能“打草稿”,从而创造出新的法则。

但也不能脱离客观实际盲目创造,中国画的创作虽讲究在“似与不似”之间,但并不能完全脱离现实而进行创作,这种创作是无神的,不能体现出画家的思想和水平。

总之,“搜尽奇峰打草稿”这七个字道出了绘画的精髓,“搜”是寻找,也是寻找与自己的审美感受;“尽”是尽可能多地去体悟;“奇峰”中的“奇”字则突出了绘画者的个性与思想;“打草稿”则是对内心情感的抒发。对中国画的创作者来说,就要全身心地投入自然之中,体味自然的魅力,就如同我们今天的写生,是去自然中,田野中、山川河流中,而不是把自然之景拍成照片闭门造车。