骨自溶症的临床特点与治疗六例分析

廖锋 刘巍峰 徐海荣 牛晓辉

骨自溶症 ( Gorham’s disease ) 为一种以局部骨组织逐渐被富含薄壁淋巴管的纤维结缔组织替代为特征的罕见病[1]。1838 年,Jackson 首次报道[2];1955年,Gorham 和 Stout[1]系统阐述其临床、影像和病理特点。至今,累计有 200 余例被报道:男女比例为1.84∶1;中位发病年龄为 21 岁 ( 2 个月~83 岁 );约 70% 病例的病灶为多发,且多见于肩胛带周围和骨盆周围[3]。

骨自溶症患者的最常见症状为局部疼痛,其性质、程度因发病部位和病程而异。此外,患者也可能因并发症就诊,如病理性骨折、呼吸困难、四肢功能障碍。典型影像学表现为局部骨质 ( 包括骨皮质 ) 进行性溶解消失,边界清楚,非膨胀性,不伴周围软组织肿块。典型病理表现为纤维结缔组织中富含蔓状增生的薄壁脉管,内皮细胞生长不活跃,无细胞异型性。

骨自溶症病因至今不清,目前业内普遍认为由局部骨代谢失衡、破骨功能亢进导致。尽快稳定病灶,减少骨破坏是骨自溶症治疗的基础,但尚无公认的有效方法。放疗、双膦酸盐或干扰素多次被尝试用于治疗骨自溶症,大部分结果提示治疗有效。但由于疾病罕见、难以进行大宗病例对照研究,且部分患者同时接受多种治疗,上述各种治疗方式的准确疗效难以评估[3]。

为进一步明确骨自溶症的临床特点,了解双膦酸盐治疗骨自溶症的效果,报道就诊于我院的骨自溶症患者的临床特点与治疗情况。

资料与方法

一、病例纳入与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 2016 年前就诊于北京积水潭医院者;( 2 ) 根据 Heffez 标准[4]明确诊断为骨自溶症者。

2. 排除标准:临床、影像 ( X 线片和 CT ) 或病理资料不完整者。

二、资料整理

回顾性分析患者的临床、影像、病理、治疗及随访资料。其中临床和影像特点由 2 位骨肿瘤专业高年资医师确认;病理特点由 1 位病理专家确认。诊断由该 3 位专家共同明确。

结 果

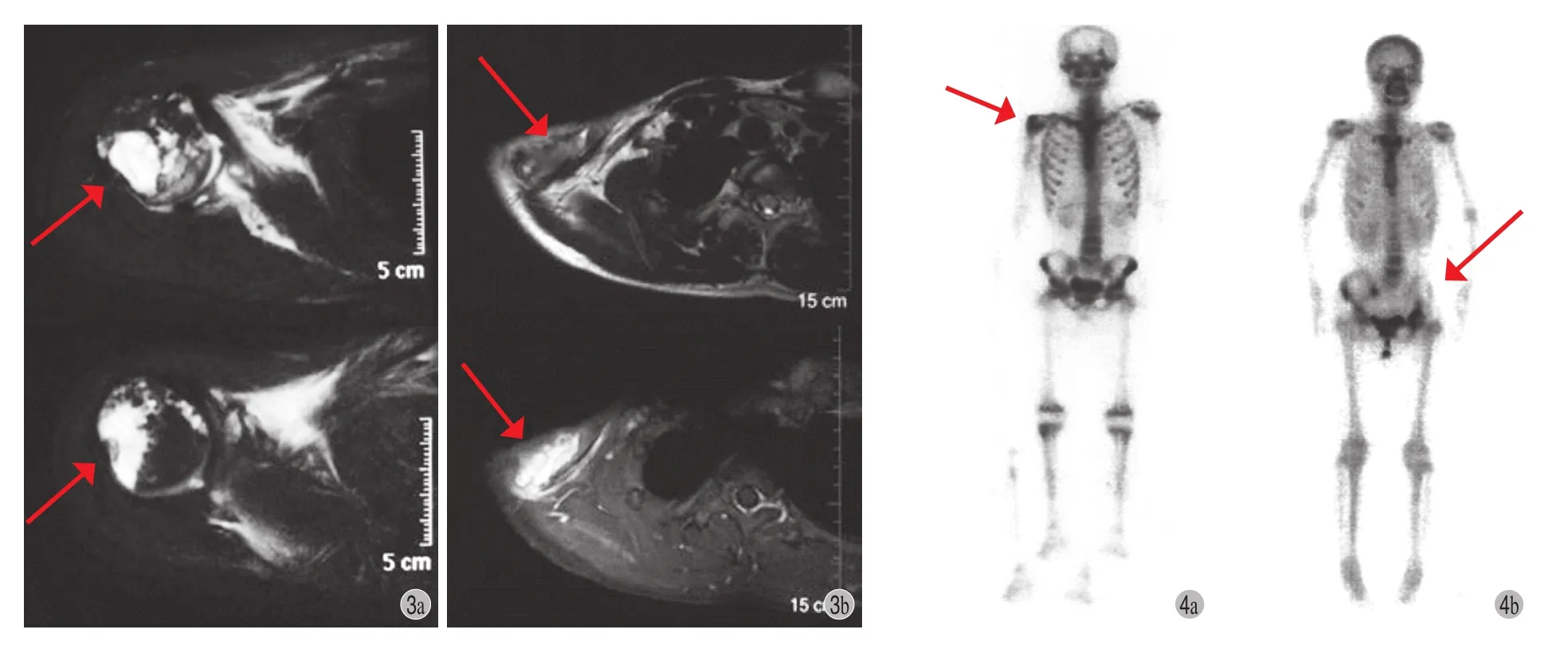

共纳入 6 例,男 4 例,女 2 例。中位发病年龄为 23.5 ( 14~33 ) 岁。其中 3 例的病变位于肩胛带周围,另 3 例病变位于骨盆周围 ( 表 1 )。

一、症状、体征

4 例因局部疼痛就诊、另 2 例则在外伤后行影像学检查时偶然发现病灶。所有患者均伴有不同程度的相应肢体运动受限;不伴全身发热、乏力,不伴局部皮肤颜色改变或温度升高 ( 表 1 )。

二、化验结果

6 例的血常规、血钙和磷、C 反应蛋白、血沉、甲状旁腺激素均无具有诊断价值的异常。

三、影像学特点

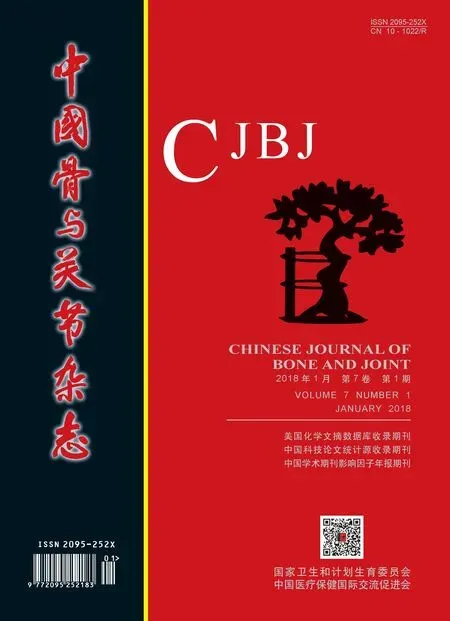

X 线片上,可见位于锁骨和肱骨的病灶为单发类圆形透亮区 ( 例 1、例 2 );位于肩胛骨、耻骨、髂骨的病变,因 X 线投照角度缺陷,难以被发现( 例 3、例 4、例 5、例 6 ) ( 图 1 )。

CT 平扫则可见位于锁骨和肱骨的病灶,边界清晰,边缘无硬化,皮质无膨胀,无骨膜反应,病灶内为低密度区 ( 例 1、例 2 )。位于耻骨、髂骨的病变,则表现为典型的“舔糖果征”:外骨膜下骨质溶解消失,边界清晰,周围未见明显异常软组织肿块 ( 例 4、例 5、例 6 ) ( 图 1 )。

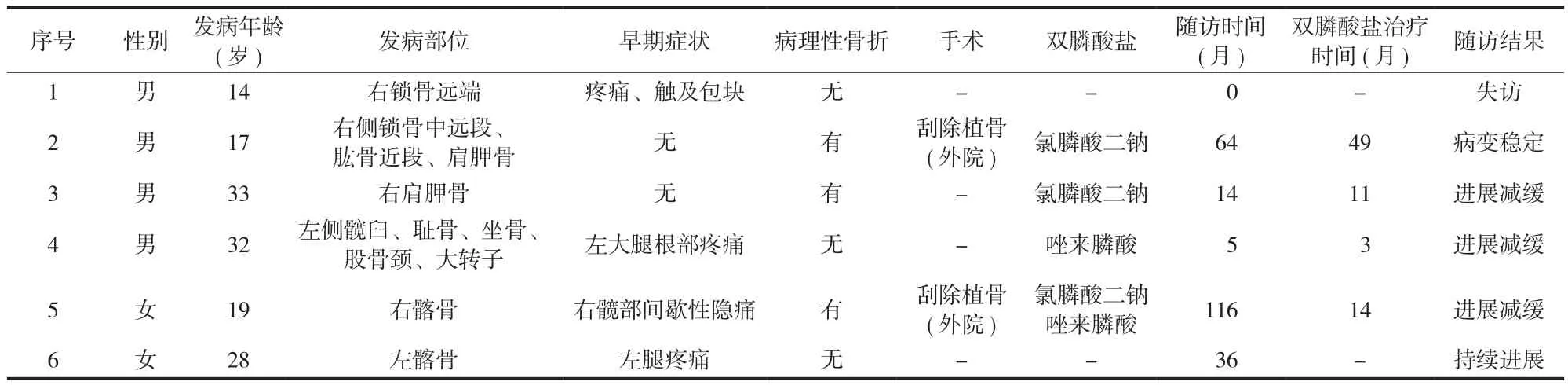

增强 CT 检查,所有病灶均无明显强化 ( 图 2 )。

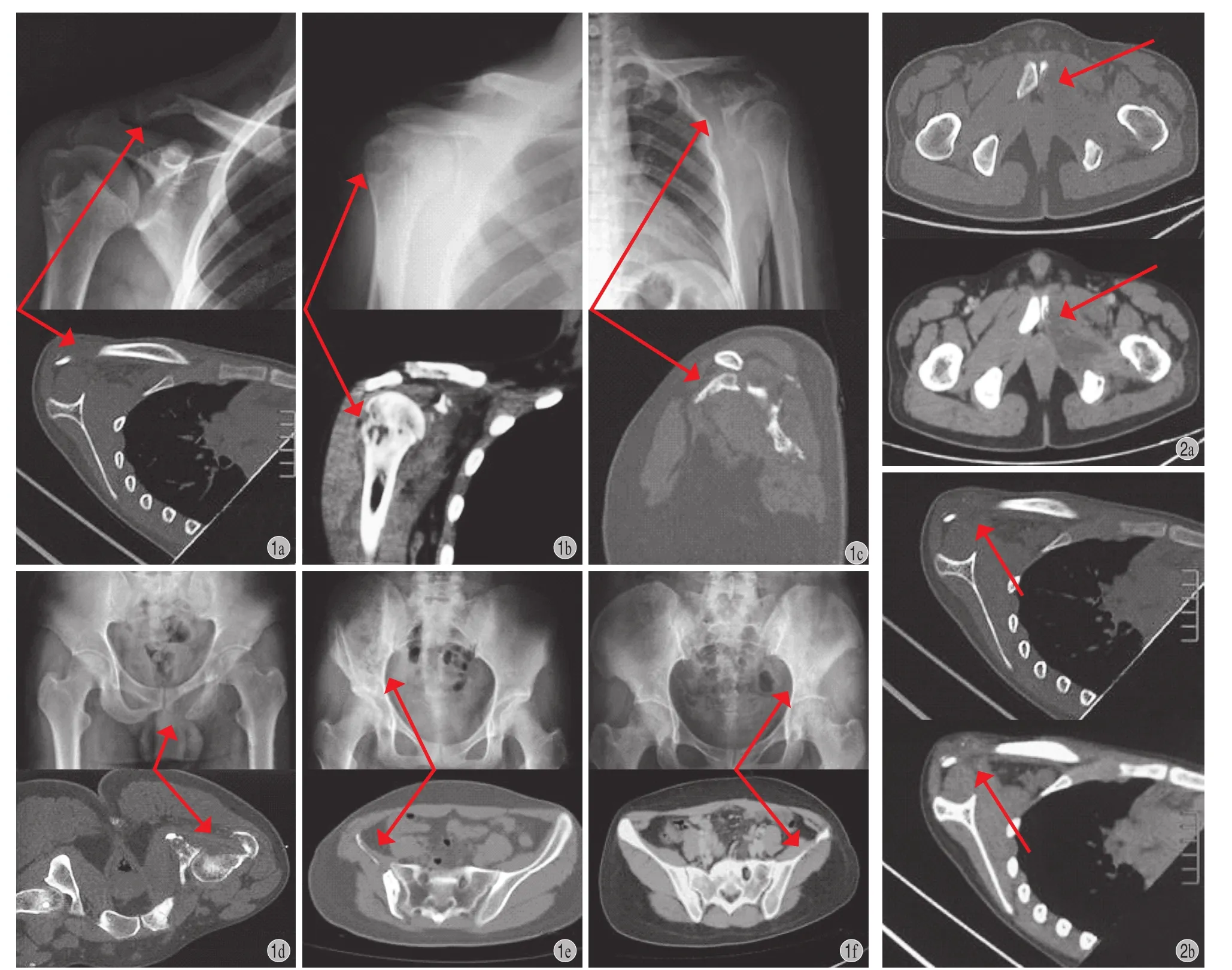

4 例接受 MRI 检查,其中 2 例病变及周围区域表现为 T1WI 和 T2WI 均高信号 ( 例 1、例 2 ),另2 例病变及周围区域为 T1WI 低信号、T2WI 高信号( 例 3、例 4 ) ( 图 3 )。

5 例接受骨扫描检查,病程早期、体积较小的病变表现为放射性分布轻度不均匀增高,而晚期、体积较大的病灶表现为大块放射性分布缺损伴周缘放射性分布增高 ( 图 4 )。

四、病理特点

所有患者均接受活检 ( 4 例穿刺活检,2 例切开活检 ),镜下均未见肿瘤性结构,即无单克隆细胞侵袭性生长;残存骨组织周围为纤维结缔组织,其中有丰富的薄壁脉管样结构 ( 图 5 )。

表1 骨自溶症患者的临床特点与治疗情况Tab.1 Clinical data of 6 patients with Gorham’s disease

图1 骨自溶症的 X 线片和 CT 平扫影像 Fig.1 Plain radiography and CT images of Gorham’s disease图 2 骨自溶症增强 CT 图像 Fig.2 Enhanced CT images of Gorham’s disease

图3 骨自溶症 MRI 图像 a:位于肱骨的病变,T1WI 和 T2WI 均高信号;b:位于锁骨的病变,T1WI 低信号、T2WI 高信号图 4 骨自溶症全身骨扫描图像 a:位于肱骨的病变,放射性分布轻度不均匀增高;b:位于髂骨的病变,大范围放射性分布缺损的边缘放射性分布增高Fig.3 MRI images of Gorham’s disease a: A lesion in the humerus, high signals both on T1 and T2-weighted imaging; b: A lesion in the clavicle,low signal on T1-weighted imaging and high signal on T2-weighted imagingFig.4 Whole-body nuclear scintigraphy with 99mTc-methylene diphosphate a: Increased focal concentration of radiotracers in the humerus; b: A radioactive defect area over the left hip with increased concentration at the margin

五、治疗与随访结果

2 例未接受任何治疗,其中 1 例失访,另 1 例随访 3 年,疾病不断进展。2 例就诊于我院前,在外院行刮除植骨。4 例接受双膦酸盐治疗,其中治疗时间超过 2 年的 1 例,病变已稳定,期间未出现腹泻、恶心、呕吐、肾功能损害、颌骨坏死等双膦酸盐的不良反应。其余 3 例治疗尚未结束,但平均随访 9.3 ( 3~14 ) 个月,可见病变进展减缓 ( 表 1、图 6、图 7 )。

图5 骨自溶症病理图像Fig.5 Pathological image of Gorham’s disease ( HE × 40 )

讨 论

1983 年,Heffez 等[4]提出骨自溶症的诊断标准:( 1 ) 病灶内富含微小血管;( 2 ) 无细胞异型性;( 3 ) 无或仅有轻微骨化或钙化;( 4 ) 有明确的局部骨组织进行性溶解吸收的证据;( 5 ) 非膨胀性、非溃疡性病变;( 6 ) 无内脏受累;( 7 ) 影像表现为骨溶解;( 8 ) 无遗传、代谢、肿瘤、免疫、感染疾病史。本组患者因局部疼痛或骨折就诊;影像学表现均为进行性的局部骨质 ( 包括骨皮质 ) 溶解消失,病灶与正常骨边界清楚,不伴软组织肿块;镜下可在残存骨边缘的纤维结缔组织中见丰富的薄壁脉管样结构,缺乏细胞异型性。因患者不伴有发热、乏力等全身症状,局部无肤色异常或皮温升高,化验示白细胞计数、C 反应蛋白、血沉正常,病理表现未见炎性细胞浸润,可排除感染性疾病和风湿免疫性疾病;因患者甲状旁腺功能正常,病灶周围无骨质疏松,且骨溶解部位并不位于指骨等棕色瘤好发部位,可排除骨质疏松和甲状旁腺功能亢进;因病理表现缺乏细胞异型性,可排除恶性肿瘤,如转移癌、骨髓瘤、淋巴瘤等;因患者均起病于青春期或以后,病变不位于手足部、不伴有骨质疏松或肾病等其它异常,可排除其余四型非特异性骨溶解性疾病 ( 显性遗传性多发骨溶解、隐性遗传性多发骨溶解、伴有肾病的非遗传性多发骨溶解、Winchester综合征 );因溶骨性病灶,非膨胀性,不伴有骨膜反应,软组织肿块内无残存骨质,可排除骨内血管瘤或淋巴管瘤;因病灶累及骨皮质、淋巴管腔无明显扩张,可排除淋巴管瘤病。因此诊断为骨自溶症。

影像学检查对骨自溶症的诊断具有重要作用,但因 X 线投照角度的缺陷和其余骨骼的遮挡,位于肩胛骨或骨盆的早期病变难以在 X 线片上被发现。CT 平扫 ( 或增强 ) 对骨骼形态和密度的显示更全面、清晰,因此对包括骨自溶症在内的骨病变的诊断具有更大价值。因少量的骨膜下溶骨难以被发现、或难以判断是否为病变,密切随访、对比观察是避免漏诊和误诊的必要措施。

不同骨自溶症患者的病变、甚至同一病变不同时期的 MRI 检查结果并不完全一致,这可能由病变内水、脂质、含铁血黄素等的含量不同导致[5-6]。因为静态的水在 T1WI 上为低信号、T2WI 上为高信号,脂质则在 T1WI、T2WI 上均为高信号,血红蛋白降解过程中的不同阶段 ( 氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、正铁血红蛋白、含铁血黄素等 ) MRI 表现亦不尽相同。

骨自溶症病因不清,目前业内普遍认为由局部骨代谢失衡、破骨功能亢进导致[7]。而双膦酸盐的药理机制为:与骨组织羟基磷灰石高亲和力结合,进而被破骨细胞摄入;破骨细胞内双膦酸盐不能被降解,其积聚抑制破骨细胞多种酶活性,甚至导致破骨细胞凋亡[8]。此外,鉴于放疗、干扰素治疗等均有费用高、副作用大等弊端,对就诊于我科此6 例,推荐其使用双膦酸盐治疗。采用双膦酸盐治疗的 4 例,最终病灶稳定或进展减缓;而未治疗的1 例,疾病不断进展。双膦酸盐治疗的有效性,同时也佐证了骨自溶症是由破骨功能亢进导致的局部代谢性疾病。

自 1996 年,Devlin 等[9]首次使用双膦酸盐治疗骨自溶症,至今有 30 余例接受口服或静脉制剂双膦酸盐 ( 帕米膦酸二钠、氯膦酸二钠、唑来膦酸、阿仑膦酸、伊班膦酸 ) 治疗的骨自溶症患者被报道。随访资料完整的 16 例中,9 例 ( 56.3% ) 在治疗后2 年内病情稳定;4 例 ( 25.0% ) 在治疗后随访 4 个月至 3 年,疾病仍继续进展;其余 3 例 ( 18.8% ),则在治疗后 4 个月至 4 年内死亡[3]。双膦酸盐疗效的差异,可能与患者病变部位和病情严重程度有关:治疗无效的患者多合并胸腔积液等并发症。

近年来,骨自溶症得到越来越多的认识与报道,但相关文献多为个案报道。疾病罕见,是限制针对该疾病的治疗方案进行对照研究的主要原因。多中心联合,则是解决此难题的有效途径。

[1] Gorham LW, Stout AP. Massive osteolysis (acute spontaneous absorption of bone, phantom bone, disappearing bone); its relation to hemangiomatosis[J]. J Bone Joint Surg Am, 1955,37-A(5):985-1004.

[2] Jackson JBS. A boneless arm[J]. Boston Med Surg J, 1838,18:368-369.

[3] 廖锋, 刘巍峰, 牛晓辉. 骨自溶症 210 例文献病例分析[J]. 中国骨与关节杂志, 2016, 5(9):674-689.

[4] Heffez L, Doku HC, Carter BL, et al. Perspectives on massive osteolysis. Report of a case and review of the literature[J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 1983, 55(4):331-343.

[5] Vinée P, Tanyü MO, Hauenstein KH, et al. CT and MRI of Gorham syndrome[J]. J Comput Assist Tomogr, 1994,18(6):985-989.

[6] Carbó E, Óscar Riquelme, García A, et al. Vertebroplasty in a 10-year-old boy with Gorham-Stout syndrome[J]. Eur Spine J,2015, 24(Suppl 4):S590-593.

[7] Dellinger MT, Garg N, Olsen BR. Viewpoints on vessels and vanishing bones in Gorham-Stout disease[J]. Bone, 2014,63(3):47-52.

[8] Giger EV, Castagner B, Leroux JC. Biomedical applications of bisphosphonates[J]. J Control Release, 2013, 167(2):175-188.

[9] Devlin RD, Roodman GD. Interleukin-6: A potential mediator of the massive osteolysis in patients with Gorham-Stout disease[J]. J Clin Endocrinol Metab, 1996, 81(5):1893-1897.