关心科普、科技馆事业的科学家赵忠贤

王 恒

2017年1月9日,中国科学院院士、中国科学院物理研究所研究员赵忠贤荣获2016年度国家最高科学技术奖。

赵忠贤此前已经获得两次国家自然科学奖一等奖、两次国家自然科学奖二等奖、首届陈嘉庚物质科学奖;还获得了诸多国外的奖项,如第三世界科学院物理奖、马蒂亚斯奖等。

图1 2016年度国家最高科学技术奖 获得者赵忠贤院士

赵忠贤一直从事凝聚态物理学研究,从1976年起开始探索高临界温度超导体研究。1987年2月,他与合作者独立发现了临界温度为92.8K的Ba-Y-Cu-O超导体并首先公布元素组成,这是当时处于世界领先水平的重大科学成果。2008年,他领导的研究小组采用高压合成方法合成了绝大多数临界温度50K以上的铁基超导体和系列的无氟缺氧铁基超导体,并创造了铁基超导临界温度55K的记录。他当前的研究方向是新超导材料探索、高温超导电性的机理及应用中的关键技术。几十年来,我国高温超导研究从追赶到引领世界,在这一历史进程中,赵忠贤是主要的倡导者、推动者和践行者。他有无私奉献的精神和国际领先的成果,是新中国培养的科学家的杰出代表,为高温超导研究扎根中国并处于国际前列做出了重要贡献。

图2 赵忠贤(右三)为首的超导 研究小组在实验室

一、 专注之心,平常之心

1986年,在美国国际商业机器公司(IBM)苏黎世研究实验室工作的德国物理学家柏诺兹(J. Georg Bednorz)和瑞士物理学家缪勒(K. Alexander Müller)在自己制备的钡镧铜氧(Ba-La-Cu-O)样品中,利用电阻测量发现了35K超导电性的可能性,其研究成果发表在9月中旬出版的德国《物理学杂志》,但这项成果当时并没有得到大多数同行的重视。9月底,赵忠贤在物理所图书馆读到这篇刚刚发表的论文时,立即意识到了它的价值和意义,并做出了积极的反应,与其他科研人员合作开始着手研究。

赵忠贤是国际上最早认识到这项工作意义的少数科学家之一,这得益于他对超导特有的敏感和热情、坚实的理论基础和实践能力,以及多年来他在国内超导研究领域的积累。1977年,他就在《物理》杂志上发表了反映他研究思路的“探索高临界温度超导体”的文章。1982年,赵忠贤曾画出一幅供讨论的研究思路图,强调了结构不稳定性可能导致更高温度的超导性。

虽然赵忠贤等人满怀激情,全身心地投入超导研究中,但当时中国的实验条件与国外相比存在着相当大的差距。他们团队当时使用的马弗炉是自己临时现绕的,测量系统也是必须加以改进和重建的。因此,在这场超导竞赛中,中国科学家显然处于劣势。

1987年,柏诺兹和缪勒因发现金属氧化物高温超导体,获得了诺贝尔物理学奖。笔者曾经与赵忠贤讨论过此事,笔者认为如果没有外界的干扰,实验条件好一些,肯定会更快获得突破性研究结果;这个超导的诺贝尔奖获得者就可能有中国人了(言外之意:就可能是赵忠贤了)。然而,赵忠贤不以为然地说:“你说得不对。如果我们条件好,取得的研究成果是会更快、水平更高,但是也应该是柏诺兹和缪勒拿奖。他们是打开窗户的人、开创者,他们对氧化物超导的认识比我们深刻。同时,搞科学要有精神,一味强调客观,什么事情都做不成了。”

图3 20世纪90年代初赵忠贤在实验室

在获得国家最高科学技术奖之后,赵忠贤曾和几个朋友谈到他这些年走过的路,一个朋友说:“1997年你当选为中共中央候补委员,争取一个高一点的职务还是有可能的”。赵忠贤笑着说:“我没有那个本事,干不了,我还是老老实实干我的超导吧。我就有这点本事,也许这样还能为国家做点事”。停了一会他又说:“有一个名牌大学曾考虑请我当校长。我想过,我真的没有那个本事,还是请别人去做吧。我上大学的时候,只想好好学习,一心只想为国家的科学发展出力,连当个组长的‘野心’都没有”。

赵忠贤一心扑在超导事业上,压根就没有什么别的想法,也没有时间想别的事情。赵忠贤说过:“我这一辈子只做一件事,就是探索超导体、开展超导机理研究。”正是因为赵忠贤的这份专注,使他坚持研究高温超导40余年。

二、 科学之志,科学之路

1941年1月30日,赵忠贤出生于辽宁省新民市。上小学的时候,一位姓苏的老师做过一个实验给他留下了深刻的印象。那是在一次自然课上,苏老师做了一个神奇的实验:在一个玻璃罩里放了一只小老鼠,开始时老鼠没有什么变化,活动很正常;往玻璃罩里增加些氧气,老鼠就表现得很活跃;过了一会儿老鼠把玻璃罩里的氧气消耗了一些,老鼠就变得越来越蔫。这个实验说明氧气太多和太少都会导致老鼠活动异常,是一个说明氧气对生命作用的实验。这个“神奇现象”激发了他对自然奥秘探索的兴趣。每当回想起当年的情景,他都会深情地怀念这位老师。赵忠贤说他后来对自然科学的追求,也许就萌芽于这次小实验。

被“神奇现象”激发起来的赵忠贤,在初中时对平面几何如痴如狂,常常尝试使用不同方法来证明一些几何题,并与同学一起交流和讨论怎么证明。上高中时,赵忠贤对物理产生了浓厚的兴趣,解物理难题是他的一大爱好,但更吸引他的是物理实验,他还自己动手制作矿石收音机等。很难说这些经历就是成就他未来的事业的阶梯,当时的很多青年学子都经过了这样的经历,但这些确确实实为他选择未来的事业埋下了种子。

中学期间,赵忠贤文科理科都不错,是学习成绩优秀的学生。1956 年,中共中央提出了“向科学进军”的号召。这一年,一本后来有重大影响的科普杂志《知识就是力量》(当时以刊登苏联科普译文为主)创刊了。这本杂志一问世就吸引了赵忠贤,他从杂志中了解到了很多科学技术的新进展,如人造卫星、原子能和平利用、半导体、火箭、自动化等等。这些科普文章使他开阔了眼界,扩大了科技知识面,成为了科技爱好者。高考时他将自己未来的发展方向定在了理工科。在高中即将毕业的时候,他看到了一本中国科学技术大学招生简章,封面上的火箭环绕地球的图片首先吸引了他。他翻开招生简章,里面所列的科系都与国家的科学发展有关,还有赵忠尧、钱学森、华罗庚等许多著名科学家在学校任教,于是决定报考中国科学技术大学。

中国科学技术大学(简称“中科大”)1958年9月创建于北京,被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。1959年,赵忠贤考入该校的技术物理系,成为中科大招收的第二届大学生。

中科大紧紧围绕国家急需的新兴科技领域设置系科专业,创造性地把前沿科学与高新技术相结合,以高起点、宽口径培养新兴、边缘、交叉学科的尖端科技人才,为培养我国优秀科研人才提供了良好的环境和平台。

中科大不仅注重基础课教学,更鼓励学生自己设计并动手做实验。对大多数学生来说,做实验是未来工作的必修课,中科大的实验室即使是晚上也经常开放。赵忠贤在大一的时候就和几个同学到实验室里进行了自己设计的实验,并且有机会到中国科学院物理所的实验室实习,从事真正的科学研究工作,这些都为他后来从事科研工作打下了基础。

中科大是由中国科学院管理的大学,实施“全院办校,所系结合”的办学方针,很多知名的科学家都自愿到中科大讲课。在这里,赵忠贤聆听严济慈、钱临照、张宗燧、朱洪元、洪朝生等著名科学家讲课,也聆听过钱三强等大师的演讲,这些著名科学家的言传身教给赵忠贤留下了深刻的印象,潜移默化地铸造了他思考、观察和解决问题的方式。

三、 科普之情,育苗之情

很多人都主观地认为像赵忠贤这样的大科学家,一定是一头扎在科学研究之中,哪有时间关心科学普及这样“小儿科”的事。其实不然,赵忠贤常对人说,任何一个科学家都是首先从科普了解到科学的,科学普及是科学研究的入门。他认为“了解科学是一种享受,能获新知,引发好奇,提升情趣”。

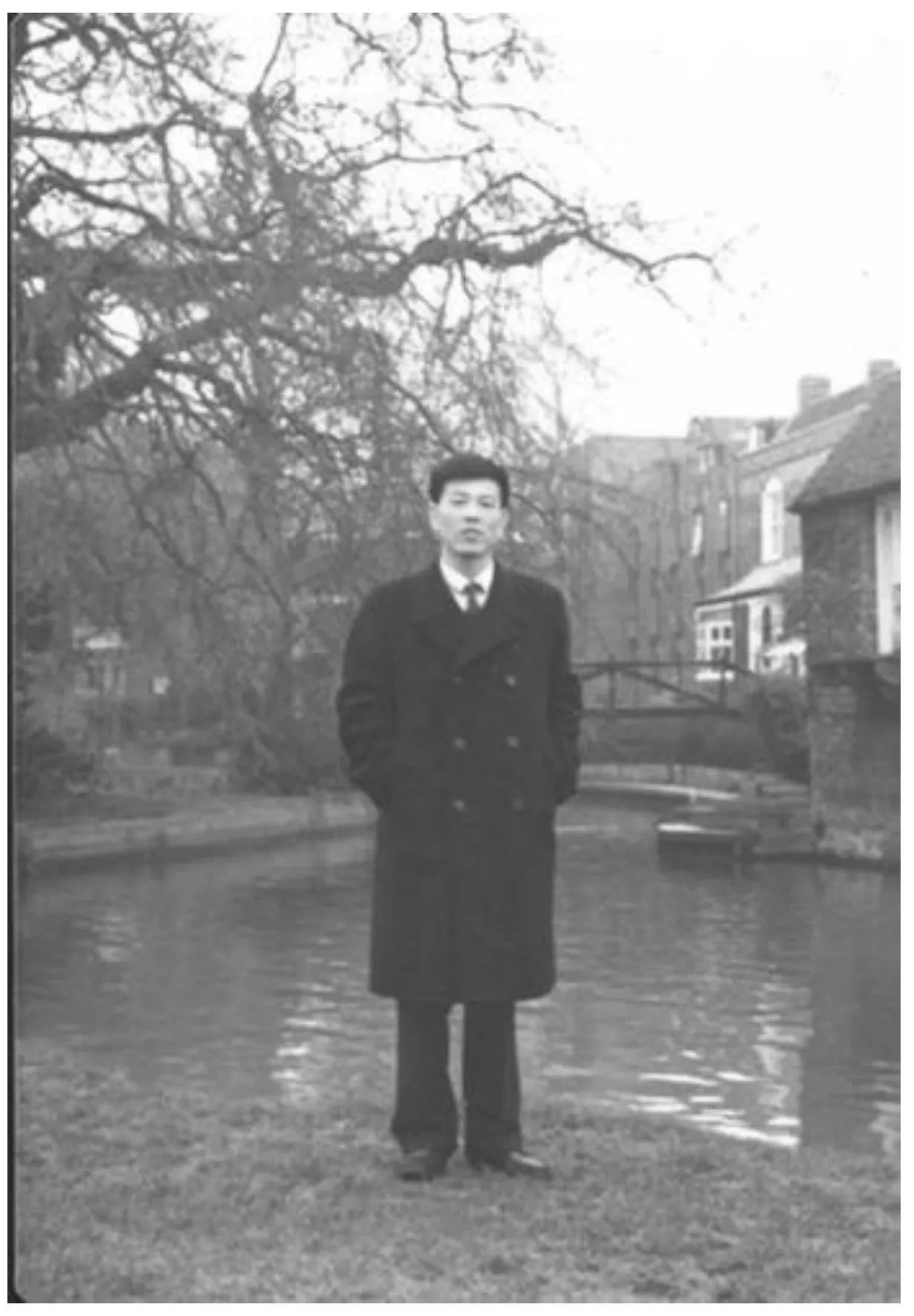

1974年至1975年,赵忠贤曾赴英国剑桥大学等著名实验室进修。这期间,他去过几次伦敦科学博物馆参观,看到很多青少年在那里活动,熙熙攘攘十分活跃。他想:我们的国家也应有这样的科技博物馆,让孩子们从小就能接触科学,他们长大后才能为我国的科学事业做出成绩。

图4 1975年春节赵忠贤在英国剑桥大学

赵忠贤特别欣赏两位法国科学家——1991年诺贝尔物理学奖获得者热纳和1992年诺贝尔物理学奖获得者夏帕克,他们二人在荣获诺贝尔奖之后投入很大精力推动中小学的教育改革,并从事一些科普活动。赵忠贤认为这是一个科学家应该做的事情。

2001年,赵忠贤当选为中国科协副主席。这之后,他经常到地方科技馆去考察。每到一处他总是认真听取意见、仔细考察、发现问题。有一次去国内某地市级科技馆参观,他看到一些机器人展品,虽然很好玩,但却没有体现出机器人应有的科学内涵,便对身旁的人说:“这里是科技馆,虽然好玩、趣味很重要,但是展品的科学性更重要。小孩子到这里干什么?不就是学习科学吗。展品没有科学内容,还能学到什么?”一席话说得大家连连点头。

赵忠贤多次作为专家顾问参与中国科协、中国科技馆科普活动的筹办工作,特别是在《世纪辉煌——纪念诺贝尔科学奖诞生100周年》(2000年)和《穿越时空的物理之光》(2005年)两个大型科普展览的设计过程中,笔者作为这两个展览的策划者之一,直接聆听到他为展览的定位、主题和展示内容提出的许多真知灼见,很受启发。

四、 启迪理念,启迪创新

2006年,赵忠贤受聘为中国科协“中国科技馆新馆内容建设专家委员会”委员。他心里时时关心中国科技馆新馆的建设发展,特别是大方向的问题。

中国科技馆新馆建设时,为凝练新馆的理念开了几次专家委员会全体会议,专家们各执一词,都有道理,很难统一。赵忠贤每次会议都参加,他静静地听着每一位专家的发言,有时微微一笑,有时点点头。他办事非常认真,事情没有想透是不会发言的。他认真思考大家的意见,结合自己对科学教育、科学普及的体会,在心中构建一个比较全面又切实可行的中国科技馆理念。

在2006年9月14日召开的专家委员会全体会议上,专家们又展开了激烈的争论,赵忠贤照样一言不发。他突然站起来,向会议室门口走去,走到笔者身边,示意一同出去。笔者跟在他身后出了会议室,在走廊里他很严肃地说:“这样讨论下去,什么时候才能有个结果呢。”停了片刻,他又说:“这几天我认真想了一下,琢磨出一个科技馆应该注重的几个方面,叫做理念也可以吧。你帮我参谋参谋,看行不行?”稍作停顿后,他说:“我想用16个字就可以表达科技馆的理念,就是‘走进科学、体验创新、服务大众、促进和谐’”。接着他又作了进一步说明:“走进科学”既包括了解科学知识,也包括了解科学方法;“体验创新”是让观众了解创新是如何进行和实现的,提高大家的创新意识,同时还应该有公众进行创新交流的场所,既可以讨论创新,也可以自己做点小发明、小创造;“服务大众”就不用多说了,科技馆就是为大众服务的;“促进和谐”包括社会的和谐、经济发展的和谐、人与自然的和谐等,只要和谐了,就能够促进可持续发展和公众科学素质的提高。

回到会议室,赵忠贤把这16个字郑重提了出来。与会的专家、学者经过一番认真的讨论,仅对其中的个别用词进行了微调,将其改为“体验科学,启迪创新,服务大众,促进和谐”,并一致同意将其作为中国科技馆新馆理念。至此,中国科技馆理念诞生了,之后新馆的建设、运行和发展也始终遵循这一理念。

此后,国内很多新建科技馆都参照这一理念提出本馆的理念。赵忠贤提出的中国科技馆理念已经成为全国科技馆建设的范本。

赵忠贤院士曾说过:“高温超导的成果犹如一滴水,滴水成绢,汇聚到人类文明的长河之中。一代人做一代人的事。我愿做铺路石子,让年轻的朋友大展宏图。为实现中华民族伟大复兴的中国梦、为人类的文明进步做出新的贡献。”其实,这段话也是他对于科普和科技馆事业的一贯态度。能为国家做出巨大贡献的科学家不在少数,但是既能潜心进行科学研究、又能时时关心科学普及工作、把培养青少年成长作为己任的科学家并不是很多,赵忠贤就是这样一位关心科普事业的大科学家!