我国粮食主产区粮食生产现状、存在问题及政策建议

王一杰,邸菲,辛岭

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

粮食安全作为世界性的热点问题,关乎各国的国计民生和社会稳定。作为一个人口大国和粮食消费大国,中国对粮食的需求十分旺盛并呈逐年增长的趋势,粮食主产区对保障我国的粮食安全,缓解全球粮食安全态势具有举足轻重的作用[1-3]。多角度全面阐述主产区的粮食生产状况,科学判断主产区粮食生产中面临的问题,能够为相关部门提供决策参考,对于加强主产区建设,提高其粮食生产能力,更好保障国家粮食安全具有重要意义。

当前,国内学者关于主产区粮食生产及利益补偿等方面有较多的研究。宿桂红和常春水[4],王洁蓉和何蒲明[5]等认为粮食主产区是中国粮食生产的核心区域,承担着70%以上的粮食产量和提供全国约80%的商品粮,其对国家粮食安全做出了重要贡献,而“粮食大省、经济弱省、财政穷省”的现状引起了他们的担忧。贾贵浩[6]指出主产区规模化、产业化程度低,科技水平、机械化程度不高,农业生产风险补偿机制滞后;蒋黎和朱福守[7]认为粮食主产区面临着难以继续增加粮食产量,难以平衡增产与增收,农业投入要素成本上升等问题。赵波[8]提出完善国家粮食风险基金制度,健全国家粮食安全基金制度,健全财税和金融支持等建议;魏后凯和王业强[9]提出粮食主产区应科学制定规划,完善粮食补贴,加强基础设施建设的建议;罗光强和邱溆[10]等多位学者建议要完善粮食产销区的利益平衡机制,加大对主产区的利益补偿力度,给予主产区更多政策支持。

本文基于来自中国统计年鉴11年的数据,采用纵横两个方向对比分析的方法全面剖析主产区的粮食生产现状,既对照11年间主产区与其他地区在粮食种植面积、粮食产量和单产的差异,也对比分析同一时间维度上主产区省际间在这3个方面的动态变化情况,并对主产区粮食生产中存在的问题进行深入详细分析。研究发现,粮食主产区中“粮食大省、经济弱省、财政穷省”的现状并未得到根本性改善,粮食生产中仍存在产销区利益分配失衡,土地规模化经营程度低,科技贡献不足,农业劳动力老龄化,粮食主产区北移加剧了土地资源、水资源的约束和自然灾害的风险,化肥和农药过度使用造成的主产区生态环境压力不断加大以及粮食主产区省际间粮食生产水平差异大等问题。本文针对这些问题提出了加快向粮食生产功能区转变,加大农业科技投入和推广,加快土地流转和推动适度规模经营,全面落实农业发展新理念等多方面的政策建议,以期增进主产区粮食生产能力建设和更好保障国家粮食安全。

1 我国粮食主产区粮食生产现状

1.1 粮食主产区粮食播种面积、产量与单产情况

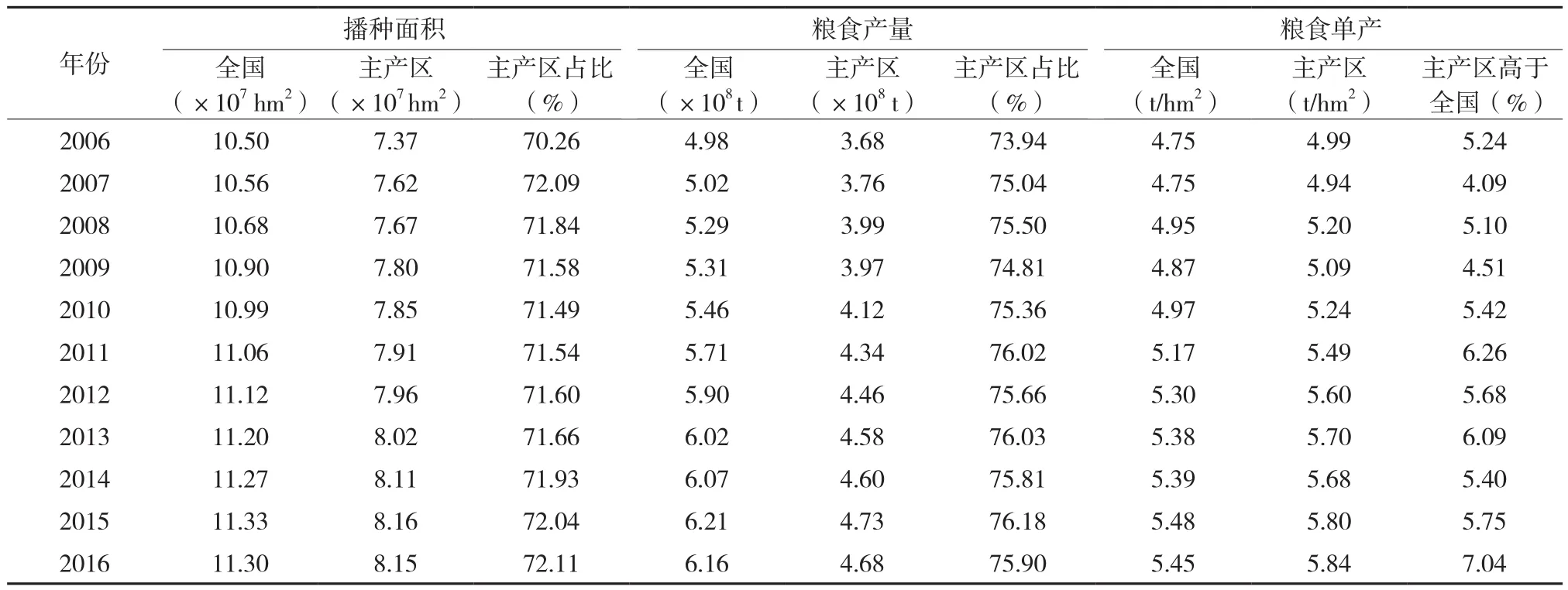

2006—2016年主产区粮食播种面积由7.37×107hm2缓慢增长到8.15×107hm2(表1),年均增长速度为1.01%,略高于全国年均增长速度0.74%。主产区粮食播种面积占全国粮食播种总面积的比例均在70%以上,且呈现小幅的上涨的趋势,其中2007年达到最高的72.1%,在其后的3年间,占比逐年下降到2010年的71.5%,随后又逐年回升,到2016年达到最高点的72.1%。

表1 2006—2016年粮食主产区粮食播种面积、粮食产量和单产Table 1 Grain acreage, total output, and unit yield in main production areas (2006-2016)

主产区粮食总产量由2006年的3.68×108t增长到2016年的4.68×108t,增速高达27.0%,增幅远大于全国粮食总产量的增长速度,在2010年超过4.0×108t大关。主产区粮食总产量占全国比重平均为75.5%,最低的2006年也达到了73.9%,且占比总体呈增加的趋势,到2016年主产区粮食总产量占全国粮食总产量比重上涨了2.0个百分点,达到75.9%。

主产区的粮食单产从2006年的4.99 t/hm2上升到2016年的5.84 t/hm2,增长了16.9%,单产增长率高于非粮食主产区增速13.3%和全国增速14.9%。主产区平均单产在2008年就超过了5.0 t/hm2,全国平均单产在2011年才超过,而直到2016年非粮食主产区的平均单产仍为4.71 t/hm2。主产区11年的平均单产高于全国5.5%,大约0.28 t/hm2;高于非粮食主产区21.9%,大约0.98 t/hm2。

1.2 粮食主产区省际粮食生产水平差异大

表2显示了主产区省份间的粮食播种面积存在较大的差异。黑龙江省作为粮食生产的第一大省,平均粮食播种面积占主产区省均粮食播种总面积的14.2%,其面积高于第二大省河南省13.9%,是排名中间的内蒙古2.1倍,是排名最后的辽宁省3.5倍。辽宁作为主产区粮食播种面积最小的省份,平均播种面积仅有3.18×106hm2,占主产区播种面积仅为4.05%,不足黑龙江省的1/3。

2016年黑龙江、河南和山东3个省份的播种面积合计为2.96×107hm2,占主产区粮食播种面积比重高达36.3%。辽宁、江西、湖北3省播种面积合计为1.10×107hm2,占主产区总面积的14.0%,仍略低于黑龙江省的播种面积占比。从各省份播种面积的变化情况来看,黑龙江和内蒙古有较大的增加,分别增加了30.8%和29.7%,主要增长时间节点在2007年前后,随后增长趋于平缓。吉林省增长了16.0%,也属于增加较大的省份。四川省播种面积下降了2.0%,是粮食主产区唯一面积减少的省份,其余省份基本处于相对稳定的缓慢增长趋势。

表2 2006—2016年粮食主产区省际间粮食播种面积(×106 hm2)Table 2 Grain acreage in different provinces in the main production areas during 2006 to 2016(×106 hm2)

从粮食总产量来看,黑龙江省自2011年起粮食产量排名全国第一,在2016年高达6.06×107t,河南省11年平均粮食产量最高,达到了5.57×107t。河南、黑龙江和山东3省平均产量合计达1.51×108t,超过主产区粮食总产量的1/3。主产区中粮食产量最低的辽宁省,平均年产粮食1.90×107t,仅为河南省的1/3,约占主产区年总产量的4.5%。辽宁、江西、湖北和内蒙古4省各自的粮食平均产量均不足河南省的一半,占主产区总产量的比重都在6%以下。从粮食产量变化来看,主产区13个省份均有一定程度的增长,其中黑龙江省增长幅度高达88.0%,实现了十连增,数量上几乎翻了一番。内蒙古增产63.1%,吉林增产36.7%,均属于增产较快的省份;其余省份增长率维持在10%~25%之间。吉林、内蒙古和辽宁3省,粮食产量有数次波动,在波动中保持了增长态势(表3)。

粮食单产方面,主产区13个省份也存在较大差异。吉林省自2010年以来,粮食单产遥遥领先于主产区其他省份,11年平均单产达到了6.69 t/hm2,江苏和山东省的平均单产也超过了6.0 t/hm2;平均单产较低的省份有内蒙古(4.31 t/hm2),黑龙江(4.47 t/hm2),其中内蒙古的平均单产要比吉林省的平均单产低35.6%,差距十分明显。从单产的变化上来看,黑龙江单产增长的幅度最大,约为38.4%,另有内蒙古(25.8%)、河北(25.4%)和四川(22.8%)等省的单产增长也较快,其余省份的增幅在5.0%~20%之间。在这11年间,吉林、辽宁2省在单产上出现过几次较大波动(表4)。

1.3 粮食主产区财政收入相对较少,但是农业投入较大

2006—2016年主产区财政收入平均为2.49×1012元,省均为1.92×1011元。主销区的财政收入平均为1.88×1012元,约为主产区的75.4%;省均为2.69×1011元,比主产区高约40.1%。从增长变化情况来看,2006年主产区财政收入为8.4×1011元,2016年达到4.06×1012元,平均增长率为17.1%;同期,主销区财政收入从7.2×1011元以16.5%的年均增长率增至3.3×1012元(图1),主产区和主销区几乎实现了同步增长。

表3 2006—2016粮食主产区省际间粮食产量(×107 t)Table 3 Grain yield in different provinces in the main production areas during 2006 to 2016(×107 t)

表4 2006—2016年粮食主产区省际间粮食单产(t/hm2)Table 4 Unit grain yield in different provinces of the main production areas from 2006 to 2016 (t/hm2)

从财政收入占比来看,主产区占比维持在45%~50%之间,在平缓增长到2013年后,出现了缓慢下降;主销区则维持在33%~40%之间,从2007年开始下降,2013年之后开始缓慢回升。和主销区对比来看,2006年主产区省均财政收入为8.4×1010元,仅为主销区省均财政收入的62.7%,即便经过一个较快的增长,到2016年达到了3.1×1011元,也仅为主销区的65.9%,而绝对差值却不断加大,由3.8×1010元增加到1.62×1011元(图1)。2016年主产区13个省份的财政收入合计为4.06×1012元,比7个主销区省份的财政收入3.32×1012元高约1/3,但主产区省均财政收入却低于主销区的70%,在人均财政收入上更是远远落后。

从财政支出来看,主产区省份人均财政支出年均为6 448.5元,约为全国平均水平的95.1%,约为主销区平均水平的59.6%;2016年主产区13个省份人均财政支出10 667.7元,相当于全国平均水平的92.0%,约为主销区的56.4%,呈现出人均财政支出增加的同时与主销区的人均财政支出差距不断拉大的现状。主产区的省均农林水支出约为4.0×1010元,比全国高出约31.5%,比主销区高出约76.0%。2016年主产区农林水支出已达9.73×1011元,占到全国农林水总支出的54.6%;同期,主产区省均农林水支出约为7.4×1010元,高于全国平均30.3%,高于主销区平均77.0%(图2)。

通过产销区财政收入与支出的对比,揭示了主产区“农业投入大、财政收入少”的特征,说明主产区利益流失现象严重,如果不平衡的利益分配机制得不到改善,将会严重抑制粮食主产区的种粮积极性。

图1 2006-2016年粮食主产区和主销区财政收入情况Fig. 1 Revenue in the main production areas and main sales areas (2006-2016)

图2 2006-2016年粮食主产区和主销区农林水支出Fig. 2 Agriculture, forestry, and water inputs in the main production areas and main sales areas (2006-2016)

1.4 粮食主产区的农民纯收入增长缓慢,种粮的成本不断攀升

主产区农民人均纯收入基本上和全国的平均水平持平,从2006年的3 700.8元增长到了2016年的12 564.4元,年均增长率为13.0%(图3)。与主销区相比,主产区农民人均纯收入增长率相对于主销区的11.6% 略高,但由于基数相差较大的原因,收入的绝对差距仍然在不断扩大,2006年主产区比主销区农民人均纯收入低2 605.9元,而2016年收入差距扩大到6 310.7元,收入差距拉大了1倍多。在主产区农民的人均纯收入中,家庭经营性收入占比不断下降,由2006年的57.0%下降到了2016年的42.5%;家庭经营性的收入从2 110.1元增长到5 345.0元,增长了近1.5倍,小于农民纯收入2.4倍的增幅(图4)。而从图5中,我们可以看到主产区的种粮成本在过去11年间快速增加,每公顷成本增幅高达125.2%。总体而言,主产区农民家庭经营的比较收益是较低的,种粮越多损失越大,这种局面若得不到扭转的话,主产区农民种粮意愿势必会进一步下降。

图3 2006—2016年全国不同区域农民纯收入Fig. 3 Net incomes of farmers in different regions (2006-2016)

2 我国粮食主产区粮食生产存在的问题

2.1 土地规模经营发展较快,但总体规模化程度还较低

土地适度规模经营有利于农业机械的规模使用,能降低成本、增加产量、提高质量,有助于节省劳动力,提高农民收入,也有利于政府补贴更好地发挥作用。近些年来,在各级政府推动和政策引导下,经过土地流转形成的规模经营农户不断增加,耕地经营规模也不断扩大。2015年主产区经营3.33 hm2以上耕地的农户有2.79×106户,占主产区农户的1.7%,比2010年提高了0.36%;经营2 hm2以下耕地的农户有1.57×108户,占比95.32%,比2010年下降了0.5%(表5)。但可以清晰看到,在土地经营的规模在不断扩大和土地流转加快的同时,主产区土地规模化程度整体仍处在较低水平。

图4 2006—2016年粮食主产区农民纯收入、家庭经营性收入及比重Fig. 4 Farmers’ net income, income from household business and their proportion in main production areas(2006-2016)

图5 2006—2016年粮食主产区三种主要粮食作物生产成本Fig. 5 Average costs of three major grains in main production areas (2006-2016)

表5 2015年粮食主产区土地规模经营情况Table 5 Production scales of main grain production areas in 2015

2.2 粮食主产区农业科技进步加快,但农业科技研发投入及推广力度仍待提高

科学技术是第一生产力,农业科技进步对农业生产的发展有巨大的促进作用[11]。农业科技进步带来的经济增长已经超过全部要素(资本、劳动和土地等)投入之和,成为农业经济增长最主要的驱动力,我国农业经济增长逐渐由主要依靠要素投入为标志的粗放型增长向主要依靠科技进步为标志的密集型增长转变。超级稻、杂交玉米、地膜覆盖技术等一大批突破性农业科技成果已经处在国际领先水平。2016年主产区13个省份的平均农业科技进步贡献率达到58.8%,高于全国平均水平的56.7%,但低于主销区7个省份的平均农业科技进步贡献率63.7%(表6)。

表6 2015年各省(市、区)农业科技进步贡献率Table 6 Contribution rates of agricultural science and technology progress in different provinces

在主产区中,江苏省的农业科技进步贡献率高达66.2%,全国排名第三;黑龙江省为65.5%,山东省为62.6%,安徽省为60.0%,排名相对靠前;其余省份均低于60.0%,作为主产区的河北、四川和内蒙古更是低于全国平均水平。中央一号文件也提出实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给,根本出路在科技。主产区农业科技进步取得较快进步的同时,还处在一个相对较低的水平,主产区大部分省份农业科技进步贡献率仍落后主销区省份,与发达国家的差距更是高达15个百分点以上,这也成为制约主产区持续增产增收的一个关键因素。

农业科技推广作为农业科技发展的重要组成部分,是农业科技成果转化为农村实际生产力的最有效途径之一,我国已经建立了农业技术推广服务体系,推广了一大批先进、适用的农业新技术、新品种,也培训了一定数量的农民。然而包括主产区在内的大多数省份仍然存在着农业科技推广队伍不健全、人才匮乏,农技推广资金支持力度不够,农技推广形式单一、效率低,农民接受农业科技服务意识淡薄等一系列问题[12],这使部分已基本成熟的像是配方施肥和节水灌溉等技术得不到广泛使用,对承担粮食生产重任的主产区显然是极为不利的。

2.3 粮食主产区人口老龄化加快,农业劳动力保障不足

人口老龄化对现代农业的影响巨大,它不仅造成农业劳动力不足,还限制了农业资本的投入,加剧了农业土地资源的浪费,严重阻碍现代农业的发展。整体而言,全国的人口老龄化率11年间增幅为1.29%,2016年已经达到了10.85%,远远超过联合国提出的一个国家或者地区65岁以上人口比重7%的人口老龄化衡量标准。2010 年第六次人口普查显示,60岁以上的农业从业人员占总农业从业人员的13.64%,50岁以上的占到 34.81%[13]。其中一个主要原因就是工业化和城镇化的快速发展吸引了大量农村青年劳动力外流,“老人农业”正在中国大部分地区成为现实,人口老龄化势必会对农业劳动力投入和农业产出贡献产生负面的影响[14],对主产区影响更大。

主产区省份的人口老龄化情况相较于全国和主销区面临着更加严峻的形势,主产区人口老龄化率在过去11年间始终高于全国的平均水平,且呈现不断扩大的趋势。2016年主产区的人口老龄化率达到了11.52%(图6),加上主产区多数省份为劳动力输出大省,这势必造成主产区内农业劳动力的紧张,影响主产区的粮食生产。

2.4 粮食主产区化肥和农药过度使用,加大了生态环境压力

化肥和农药能够较好促进粮食作物单产的提高,但其过量使用不仅增加了生产成本,也造成了严重的生态问题,如农业生产中带来的面源污染和农田土壤以及水体的有机污染、富营养化污染等。通过对主产区黑龙江、吉林、山东和河南4省585户农户调研,专家测算出4省样本农户的化肥施用折纯量达到平均405.0 kg/hm2,过量施用量达到156.0 kg/hm2,占到总施用量的38.5%[15]。而对全国主产区进行主要粮食作物水稻、小麦和玉米的1 333个田间试验中,发现水稻、小麦和玉米的氮肥农学效率分别为10.4 kg/kg、8.0 kg/kg和9.8 kg/kg,氮肥利用率分别为28.3%、28.2%和26.1%,远低于国际水平,与20世纪80年代相比呈下降趋势[16]。

图6 2006—2016年全国及不同区域人口老龄化动态Fig. 6 National and Regional population aging trends(2006-2016)

农药方面,近些年全国农药使用量超过了1.80×106t,高居世界榜首。2015年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物农药利用率为36.8%,仍然比欧美发达国家低15%~25%,相当部分农药进入环境中造成污染。2013年中国的农药施用强度为10.95kg/hm2,单位面积农药使用量是世界平均水平的2.5倍;其中,山东、河南、湖南、湖北等10个省份农药使用量在8×104t以上[17]。河南省农药和杀虫剂等化学物质的使用量每年以上万吨的速度增加,过度的化肥与农药等化学物质使用,造成其粮食品质下降和水质污染,使农业生态系统和食物链受到严重污染[18]。化肥和农药过度使用造成的主产区生态环境压力不断加大,也成为以后粮食生产中必须解决的问题。

2.5 粮食主产区北移,加剧了资源约束和自然灾害威胁

近年来,被誉为“鱼米之乡”资源禀赋优异的南方,正在逐步由粮食生产区转为粮食主销区,使得粮食生产重心不断北移。究其原因,一方面是由于南方具备发展外向型经济的区位优势,在土地以外的领域投资逐步扩大,农户家庭收入结构发生了重大变化,非农收入增长较快[19]。另一方面,南方地区人均耕地面积更小,如2008年全年广东省人均占有耕地面积0.025 hm2,仅为全国平均水平的1/4,随着农业生产资料价格上涨和农业生产人工成本的提高,种粮的成本愈加上升,种粮比较效益进一步下降[20]。这使得我国粮食生产区域格局发生了重要分化。

土地资源的硬性约束。从1980年到2005年的数据来看,我国主产区的粮食总体产能呈下降趋势。20余年间,一等耕地减少3.24%,二、三等耕地和宜林宜牧地分别增加2.91%、7.81%和14.10%,考虑到各区耕地复种指数和耕地质量的影响,结合耕地单产数据进行耕地产能的核算,耕地的总体产能依然下降了0.84%[21],优质耕地较长时间内的刚性减少趋势不可避免。

北方地区水资源严重匮乏。由于受季风气候的影响,我国水资源的空间分布极不均匀,总体上由东南沿海向西北内陆逐渐减少,南方地区水资源相对丰富,而北方地区水资源贫乏,从2015年统计的数据来看,北方地区水资源总量为4.61×1011m3,占全国水资源总量的16.5%,南方地区水资源总量为2.33×1012m3,占全国水资源总量的83.5%,北方地区人均水资源仅为1.51×103m3,为全国人均水资源量的74.2%,为南方地区人均水资源量的15.3%。北方产区水资源的严重匮乏,加之农村水利、灌溉等基础配套设施建设的相对滞后,将在很大程度上将制约我国粮食综合生产能力的提高[22]。

自然灾害的风险加大。受全球变暖及气候变化异常的影响,我国主产区面临的自然灾害形势严峻,也已成为影响粮食生产安全的主要制约因素之一。尤其是成灾面积指数较高的水旱灾害,在主产区中呈现出高、中风险发生,周期短、频率高的特点。例如,2010年我国北方主产区遭遇数十年一遇严重旱灾,山东、河南尤为严重,使农产品的供应面临巨大的压力,中国的粮食生产受到重大影响。此外,病虫等灾害防治形势也很严峻,2012年夏天,我国北方发生严重的玉米粘虫病害,遭受虫灾的地区遍及河北、内蒙古、吉林、黑龙江等多个主产区省份,就造成过玉米大幅度减产。

3 我国粮食主产区粮食生产的政策建议

3.1 加速对接粮食主产区向粮食生产功能区的升级

2017年国务院印发《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》,提出力争用3年时间完成7.05×107hm2的“两区”地块划定任务,用5年时间基本完成“两区”建设任务。其中划定粮食生产功能区6.0×107hm2,并将4.0×107hm2用于稻麦生产。具体而言,是以东北平原、长江流域和东南沿海优势区为重点,划定水稻生产功能区2.27×107 hm2;以黄淮海地区、长江中下游、西北和西南优势区为重点,划定小麦生产功能区2.13×107hm2(含水稻和小麦复种区 4.0×106hm2);以松嫩平原、三江平原、辽河平原、黄淮海地区以及汾河和渭河流域等优势区为重点,划定玉米生产功能区3.0×107hm2(含小麦和玉米复种区1. 0×107hm2)。

粮食生产功能区是谷物和口粮的供给保障区,是确保国家粮食安全的战略区域。从粮食生产功能区的地理划分上可以看出,大部分区域是在粮食主产区内,其本质就是把种植粮食的优势区域相对固定下来[23],通过采取高保护、高补贴的方式建设好该区,夯实粮食生产基础、稳固粮食产能。《意见》划出的稻麦用地占现有稻麦面积的83%,能够实现保障95%的口粮产量;划出三个谷物用地面积占比为80%,能够保障90%以上的谷物自给率。

主产区省份应该抓住国家战略部署的新机遇,积极对接国家战略,做好省、市、县等各级政府的任务分工,充分利用好国家把“两区”作为农业固定资产投资安排的重点领域,加大基础设施建设投入,加强骨干水利工程等大中型工程建设,配套完善田间工程、节水改造等基础设施建设。要推进“两区”范围内各类资金整合统筹使用,发挥好“两区”农业生产灾害保险全覆盖等多方面的优势[24],在现有的基础上进一步提高粮食的综合生产能力,为国家粮食安全做出更大贡献。

3.2 加大对粮食主产区的利益补偿力度

主产区13个省份每年向市场贡献80%左右的商品粮,对我国的粮食安全有重要的保障作用,却面临着粮食生产与经济发展之间资源配置冲突和利益流失等严重问题。以主产区黑龙江省和主销区广东省为例进行比较,2015年黑龙江省生产粮食6.32×107t,占全国粮食总产量的10.28%,排名全国第1,地区生产总值1.51×1012元,排名全国21位;广东省生产粮食1.36×107t,排名第17位,地区生产总值7.28×1012元,全国第1。从主产区的政府角度,政府为完成发展粮食生产的任务,加大了对工业的挤出,这种工农产品之间的剪刀差,造成了当地发展机会和财政收入的减少,使其与粮食主销区间的经济差距逐渐拉大。而现有的粮食风险基金制度增加了地方财政对农业补贴,加重了地方财政负担,且产量越多、负担越重[25];主产区的区位补贴(对产粮大省和产粮大县的奖励)也远不足以弥补产粮机会成本的损失。

在国家粮食补贴方面,2015年中央财政发放农业四项补贴金额为1.53×1011元,全国粮食种植面积为 1.13×108hm2,平均每公顷粮食作物农业四项补贴金额仅为1 345.6元,按每户农户的主粮种植面积为 0.3 hm2计算,补贴额度仅为403.7元;其中种粮直接补贴6.20×1010元,种粮直接补贴面积为9.48×108hm2;平均也只有654.3元/hm2。从整个“十二五”期间来看,农业四项补贴和种粮直接补贴都保持了较快的增长,其中农业四项补贴年均增长33.4%,种粮直接补贴年均增长为6.5%,尽管补贴的增长幅度相对较大,但补贴的绝对额度仍然很小,对减轻农民负担和增加农民收入的作用仍不明显。因此,要加快完善粮食主产区利益补偿,既要探索加强纵向补偿的方案,也要尝试开展横向补偿的试点,以缓解主产区地方政府的压力,增加主产区农民种粮的积极性。

3.3 加大农业科技投入和科技成果转化

农业科技进步是促进粮食增产的有效途径,但在过去很长时间里,受农业财力等因素限制,农业科技投入长期不足,农业科技与世界发达国家产生了较大的差距。例如,在农业科学研究与试验发展投资强度方面,全球农业科学研究与试验发展投资强度接近1.4%,发达国家超过5%,发展中国家超过0.5%,而我国2009年仅达到0.37%[26]。中央财政每年用于农业科技的支出不足农业财政支出的1%,其中用于农业科技成果转化的资金不到农业科技支出的5%。农业科技成果转化率低下,2010年的一项农业科技成果供需调查与分析报告就指出:从科研机构来看,我国的农业科技成果转化率仅为41%,有大量农业科技成果被束之高阁,转化率远低于欧美等发达国家的70%~80%[27]。

随着农业科学技术的深入研究和发展,我国在主要粮食作物高水平基因资源创新、分子育种、现代节水灌溉、配方施肥和先进农业机械等多个方面取得了重大进展[28]。通过这些科技手段,可以培育出更优良的作物品种,提供好产前、产中和产后全过程的科技服务,进而保证粮食生产、节省劳动力,增加农民的收入,提高农民的种粮积极性[29]。我国还需要进一步做好涉农科研的相关统筹,加大农业科技投入力度,完善产学研协同创新机制,加快农业科技成果转化[30],提高科技进步对粮食生产的贡献率。

3.4 稳妥推进土地流转和适度规模经营,积极化解人地矛盾

土地流转有利于实现土地资源的优化配置和合理使用。通过扩大农业规模化经营,推行农业标准化生产,能够提高农业生产经济效益,实现土地资源的帕累托最优配置[31]。近些年来,我国规模经营发展十分迅速,土地流转市场日趋完善。截至2015年年底,全国土地经营权流转面积达到2.98×107hm2,其中主产区土地流转面积高达2.05×107hm2,占全国比重高达68.7%。全国流转出承包耕地的农户由 2010年的 3.32×107户增加到 6.33×107户,其中主产区流转出耕地农户高达4.28×107户,占全国流转出耕地农户数比重达67.6%。可见规模化经营的趋势是好的,土地经营权流转的速度在加快。但从总体上来看,我国与国外发达国家的规模化程度相比还处在较低的水平上,主产区2 hm2以上规模经营尚不足5%,这与美国等农业发达国家动辄经营规模超过50 hm2相差甚远。

因此,我国急需搭建好服务和保障的平台,规范土地流转流程和合同签订,完善租金支付等机制,为农村土地有序流转、减少矛盾纠纷提供组织保障[32]。同时,国家还要健全农民的再就业培训制度,完善农村养老、医疗等社会保障制度,来保障农民流转出土地以后的合法权益,解除农民土地流转的后顾之忧。但也要特别注意因经济效益问题导致的土地流转后种植的“非粮化”现象。土地的规模化经营还能够较好的缓解因人口老龄化带来的农业劳动力减少的问题,有利于农村劳动人口的合理流动。规模经营既能让种地意愿比较低的农民从农业劳动中转移出来,也能更好地吸引种粮大户和农业企业等新型经营主体投入到农业生产,“一进一出”能更有利于实现资源优化配置,使土地发挥更大价值。

3.5 落实农业生产新理念,合理农资投入,促进粮食主产区农业走生态文明发展之路

党的十九大强调坚持新的发展理念和实施乡村振兴战略,要把其作为抓住了“三农”问题的“牛鼻子”。坚持在新思想新理念新要求的指导下,在保护资源环境的基础上,彻底改变过去牺牲资源环境换取农业发展的老路,坚持农业绿色可持续发展,高效利用资源,稳定生态系统,保障质量安全。同时,要注重借鉴吸收国外先进农业理念与方法,例如气候智慧型农业,作为能够可持续地提高生产效率、增强适应性、减少温室气体排放,并可实现国家粮食生产和安全的农业生产与发展模式,在国际上取得了众多成果,且在中国已经开始试点,核心是开展“减排固碳”的关键技术集成与示范,通过建立高产、高效、低排放的农业生产新模式,提高化肥、农药、灌溉水等投入品的利用效率,增加农田土壤碳储量,减少作物系统碳排放。要继续改变过度开发和粗放利用的状况,加强水资源保护,加大农业面源污染防治力度,落实好化肥农药零增长行动,继续种养业废弃物资源化利用、无害化处理,推广高效生态循环农业模式,助推主产区农业走上生态文明发展之路。

在其他方面,主产区还要在加大农业金融支持,加快培育新型农业经营主体,改善农业气象观测、灾害预警水平和减少粮食生产流通损耗等多个方面继续努力,以期达到更好的粮食保障能力。

[1] 姜长云. 我国粮食生产的现状和中长期潜力[J]. 经济研究参考, 2009(15): 16-30.Jiang C Y. The current situation and potentials of grain production in the medium and long term of China[J]. Review of Economic Research, 2009(15): 16-30.

[2] 程国强, 朱满德. 中国粮食宏观调控的现实状态与政策框架[J].改革, 2013(1): 18-34.Cheng G Q, Zhu M D. The situation and policy framework of Chinese grain macro-control[J]. Reform, 2013(1): 18-34.

[3] 蒋霞. 我国粮食安全和“三农问题” 研究[J]. 山西农业科学,2014, 42(8): 771-785, 791.Jiang X. Study on China’s food security and the “Three rural issues”[J]. Journal of Shanxi Agricultural Sciences, 2014, 42(8):771-785, 791.

[4] 宿桂红, 常春水. 中国粮食主产区粮食生产现状分析[J]. 新疆农垦经济, 2010(11): 6-9.Su G H, Chang Y S. Status analysis of grain production about the main grain producing areas in China[J]. Xinjiang State Farms Economy, 2010(11): 6-9.

[5] 王洁蓉, 何蒲明. 粮食主产区利益补偿对粮食安全的影响研究[J]. 农业经济, 2017(2): 10-12.Wang J R, He P M. Research on the effect of benefit compensation on food security in main grain producing areas[J]. Agricultural Economy, 2017(2): 10-12.

[6] 贾贵浩. 粮食主产区利益补偿机制的创新与完善[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2012, 33(1): 101-105.Jia G H. Innovation and improvement of interest compensation mechanism in grain-producing areas[J]. Inter Mongolia Social Sciences (Chinese Version), 2012, 33(1): 101-105.

[7] 蒋黎, 朱福守. 我国主产区粮食生产现状和政策建议[J]. 农业经济问题, 2015, 36(12): 17-24, 110.Jiang L, Zhu F S. China’s grain production status and policy suggestions in major grain production areas[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(12): 17-24, 110.

[8] 赵波. 中国粮食主产区利益补偿机制的构建与完善[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(1): 85-90.Zhao B. On the construction and improvement of the interest compensation mechanism for the major grain production areas in China[J]. China Population, Resources and Environment, 2011,21(1): 85-90.

[9] 魏后凯, 王业强. 中央支持粮食主产区发展的理论基础与政策导向[J]. 经济学动态, 2012(11): 49-55.Wei H K, Wang Y Q. The theoretical basis and policy—oriented for central government to support the major grain producing areas in China[J]. Economic Perspectives, 2012(11): 49-55.

[10] 罗光强, 邱溆. 提高我国粮食主产区粮食生产能力的对策[J].经济纵横, 2013(3): 87-91.Luo G Q, Qiu X. Study on the realization mechanism to safety of food production in China’s major grain producing areas[J].Economic Review, 2013(3): 87-91.

[11] 姚延婷, 陈万明, 李晓宁. 环境友好农业技术创新与农业经济增长关系研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 122-130.Yao Y T, Chen W M, Li X N. Research of relationship between environmentally-friendly agricultural technology innovation and agricultural economic growth[J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(8): 122-130.

[12] 唐彪, 徐宇. 基层农业科技推广的困境与出路[J]. 产业与科技论坛, 2017, 16(2): 7-9.Tang B, Xu Y. The dilemma and outlet for popularization of agricultural science and technology in countryside[J]. Industrial &Science Tribune, 2017, 16(2): 7-9.

[13] 匡远配, 陈梅美. 农村人口老龄化对农业全要素生产率影响的实证分析[J]. 燕山大学学报(哲学社会科学版), 2015, 16(1):15-21.Kuang Y P, Chen M M. Empirical analysis of the rural population aging influence on agricultural total factor productivity[J]. Journal of Yanshan University (Philosophy and Social Science Edition),2015, 16(1): 15-21.

[14] 陈锡文, 陈昱阳, 张建军. 中国农村人口老龄化对农业产出影响的量化研究[J]. 中国人口科学, 2011(2): 39-46, 111.Chen X W, Chen Y Y, Zhang J J. An analysis of rural population aging’s effect on agricultural output in China[J]. Chinese Journal of Population Science, 2011(2): 39-46, 111.

[15] 仇焕广, 栾昊, 李瑾, 等. 风险规避对农户化肥过量施用行为的影响[J]. 中国农村经济, 2014(3): 85-96.Qiu H G, Luan H, Li J, et al. The impacts of risk aversion on farmers’ households’ behavior of overusing chemical fertilizer[J].Chinese Rural Economy, 2014(3): 85-96.

[16] 张福锁, 王激清, 张卫峰, 等. 中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J]. 土壤学报, 2008, 45(5): 915-924.Zhang F S, Wang J Q, Zhang W F, et al. Nutrient use efficiencies of major cereal crops in China and measures for improvement[J].Acta Pedologica Sinica, 2008, 45(5): 915-924.

[17] 陈晓明, 王程龙, 薄瑞. 中国农药的使用现状及对策建议[J].农药科学与管理, 2016, 37(2): 4-8.Chen X M, Wang C L, Bo R. Current situation of Chinese pesticide application and policy suggestions[J]. Pesticide Science and Administration, 2016, 37(2): 4-8.

[18] 刘英基. 农业生态环境对粮食安全的作用机理及对策[J]. 农机化研究, 2012, 34(4): 232-235, 240.Liu Y J. The agro-ecological environment protection mechanisms and countermeasures to food security[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2012, 34(4): 232-235, 240.

[19] 徐春春, 周锡跃, 李凤博, 等. 中国水稻生产重心北移问题研究[J]. 农业经济问题, 2013(7): 35-40.Xu C C, Zhou X Y, Li F B, et al. The research of rice production northward movement in China[J]. Issues in Agricultural Economy,2013(7): 35-40.

[20] 朱忠贵. 粮食主产区北移面临的风险及对策[J]. 农业经济,2015(3): 10-11.Zhu Z G. Risks and countermeasures for the northward movement of the main grain producing areas[J]. Agricultural Economy,2015(3): 10-11.

[21] 张英, 张红旗, 李秀彬. 近20年中国农业主产区耕地资源质量和产能变化研究[J]. 地理与地理信息科学, 2011, 27(4): 52-56.Zhang Y, Zhang H Q, Li X B. The changes on quality and production capacity of farmland in the main agricultural regions during recent 20 years[J]. Geography and Geo-Information Science, 2011, 27(4): 52-56.

[22] 宋先松, 石培基, 金蓉. 中国水资源空间分布不均引发的供需矛盾分析[J]. 干旱区研究, 2005(2): 162-166.Song X S, Shi P J, Jin R. Analysis on the contradiction between supply and demand of water resources in China owing to uneven regional distribution[J]. Arid Zone Research, 2005(2): 162-166.

[23] 韩长赋. 全国过半耕地进“两区” [N]. 人民日报, 2017-04-12(2).Han C F. Over half arable land went into the “Two Districts” in China[N]. People’s Daily, 2017-04-12(2).

[24] 本报记者. 落实藏粮于地、藏粮于技战略增强粮食和重要农产品供给保障能力[N]. 农民日报, 2017-04-12(1).Newspaper Reporter. Implement the strategy to store grain into the land and technology for enhance the supply capacity of grain and important agricultural products[N]. Peasant Daily, 2017-04-12(1).

[25] 靳少泽. 对粮食主产区农业利益补偿机制的思考[J]. 河北农业科学, 2011, 15(2): 115-117, 131.Jin S Z. Thinking on the compensation mechanism for agricultural benefit in main grain producing areas[J]. Journal of Hebei Agricultural Sciences, 2011, 15(2): 115-117, 131.

[26] 袁学国, 郑纪业, 李敬锁. 中国农业科技投入分析[J]. 中国农业科技导报, 2012, 14(3): 11-15.Yuan X G, Zheng J Y, Li J S. Analysis of China’s investment for agriculture technology[J]. Journal of Agriculture Science and Technology, 2012, 14(3): 11-15.

[27] 王敬华, 钟春艳. 加快农业科技成果转化促进农业发展方式转变[J]. 农业现代化研究, 2012, 33(2): 195-198.Wang J H, Zhong C Y. Accelerate transformation of agriculture science and technology to promote agriculture development mode[J]. Research of Agriculture Modernization, 2012, 33(2):195-198.

[28] 董文. 我国粮食安全现状与科技对策[J]. 安徽农业科学,2008(21): 9308-9310, 9312.Dong W. Actuality and technological strategy of food security in China[J]. Journal of Anhui Agriculture Science, 2008(21): 9308-9310, 9312.

[29] 李睿. 我国粮食主产区农业生产要素投入的产出效应分析[J].南方农业学报, 2016, 47(1): 153-158.Li R. Analysis on output effect of agricultural production factor inputs in the main grain producing areas of China[J]. Journal of Southern Agriculture, 2016, 47(1): 153-158.

[30] 李敬锁, 赵芝俊. 国家科技支撑计划农业领域项目绩效的影响因素分析——基于主成分分析法的实证研究[J]. 科技管理研究, 2015, 35(20): 28-31.Li J S, Zhao Z J. Study on the factors affecting the performance of national science and technology support programs in agriculture field: Empirical research based on the principal components analytic method[J]. Science and Technology Management Research, 2015, 35(20): 28-31.

[31] 叶剑平, 蒋妍, 丰雷. 中国农村土地流转市场的调查研究——基于2005年17省调查的分析和建议[J]. 中国农村观察,2006(4): 48-55.Ye J P, Jiang Y, Feng L. Analysis and suggestions on market of rural land circulation in China: Based on 17 provincial investigation in 2005[J]. China Rural Survey, 2006(4): 48-55.

[32] 李中. 农村土地流转与农民收入——基于湖南邵阳市跟踪调研数据的研究[J]. 经济地理, 2013, 33(5): 144-149.Li Z. Transfer of rural land and farmers’ income: Based on the tracking research data in Shaoyang, Hunan[J]. Economic Geography, 2013, 33(5): 144-149.