探讨分析中医针灸治疗周围性面瘫急性期的临床疗效

王 超 ,刘 霞

1.山东省滨州市博兴县纯化中心卫生院中医科,山东滨州 256507;2.山东省滨州市滨城区市立医院手术室,山东滨州256600

周围性面瘫在中医中被纳入口僻、口蜗范畴,周围性面瘫急性期的症状主要包括突然出现的口眼歪斜、面部瘫痪,假设患者没有接受有效治疗,可能出现面肌倒错、痉挛等并发症,对患者生活质量形成严重影响[1]。西医治疗急性期周围性面瘫有一定效果,不过停止治疗后的复发率较高,该研究选取2015年2月—2017年2月收治的60例患者为研究对象,具体分析中医针灸方法用于急性期周围性面瘫患者治疗中的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取60例该院收治的周围性面瘫急性期参与该次研究,全部患者周围性面瘫发生时间均在1~7 d之间,符合急性期标准。随机平分后观察组30例患者中包括14例男患者,16例女患者,年龄平均为(38.2±5.3)岁;对照组30例患者中包括15例男患者,15例女患者,年龄平均为(38.5±5.1)岁。所有患者均除外由于外伤、耳病、中枢神经疾病导致的面瘫。2组各项基本资料比较具有均衡性,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗

对照组仅按照西医方法实施治疗,包括水肿减轻、抗病毒、微循环改善、代谢、神经营养等治疗内容,另外尽早指导患者进行功能锻炼,训练练习吹口哨、露齿、皱眉、举额、鼓腮、闭眼等动作,进行3次/d以上,持续5 min/d以上,另外指导患者按摩面部。观察组在西医方法之外联合中医针灸治疗,治疗原则包括气血调节、疏调经筋、祛风通络。主选择手足阳明经,辅选择手足少阳,通过取局部近取联合循经远取的方法进行针灸治疗。前期实施浅刺治疗,持续治疗一个星期之后实施透穴平刺。主穴选择太冲、风池、合谷、错风、地仓、颊车,另外根据患者症状选择配穴,颁唇沟歪斜加承浆;面颊板滞加巨谬、四白;鼻唇沟平坦加禾谬、迎香;目不能合加阳白、攒竹、照海;鼻中沟歪斜加水沟,另外根据患者症状补泻。针灸治疗实施1次/d,持续30 min/次,1个疗程需要持续进行10次,两个疗程之间保持3 d间隔,持续治疗3个疗程。

1.3 疗效标准

在治疗后利用H-B面神经功能分级评分法评价患者面神经功能,共分为Ⅰ-Ⅵ级,相应记为1~6分,得分越高,面神经功能越差。并以此确定疗效标准。治愈:面部症状全部消失,体征处于正常,面部肌肉能够正常活动,H-B测定结果显示Ⅰ级;好转:面部症状基本消失,体征接近正常水平,面部肌肉活动能力提升,H-B测定结果显示Ⅱ-Ⅲ级;无效:治疗结束后患者症状、体征没有明显改变,甚至更为严重,H-B测定结果显示Ⅳ级或者超过Ⅳ级。以前两项患者占比计算总有效率结果。

在治疗前以及治疗后1个疗程、3个疗程分别计算一次中医症候评分,症状包括发热、口角下垂、眼睑不能闭合、额纹消失、疼痛、鼻唇沟变浅等,根据症状严重程度评为0~3分,其中0分为正常,1分为轻微异常,2分为中度异常,3分为重度异常,症状总积分为0-18分,得分与症状严重程度呈正比。

1.4 统计方法

采取SPSS 13.0统计学软件对上述汇总数据进行分析和处理,计量资料采用(x±s)表示,组间比采取t检验;[n(%)]表示计数资料,数据对比采用 χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗效果

观察组治疗结束后总有效率为90%,对照组总有效率为76.67%,对照两组总有效率差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组患者治疗结束后临床效果对照[n(%)]

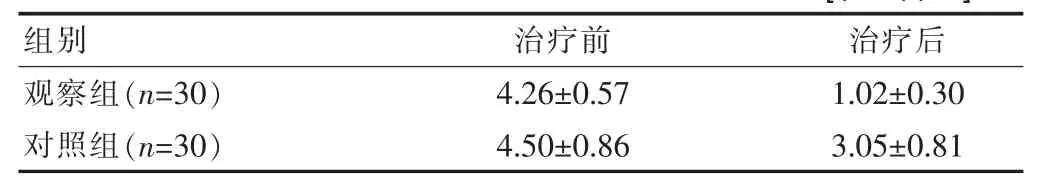

2.2 面神经功能

治疗开始前两组面神经功能评分结果差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组面神经功能评分均有所下降,观察组下降幅度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患者治疗前及治疗后面神经功能评分比较[(s),分]

表2 两组患者治疗前及治疗后面神经功能评分比较[(s),分]

?

2.3 症候积分

治疗开始前两组症候积分结果差异无统计学意义(P>0.05),治疗1个疗程以及治疗2个疗程后两组症候评分均有所下降,观察组下降幅度大于对照组,与对照组评分结果比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前及治疗后症候积分比较[(s),分]

表3 两组患者治疗前及治疗后症候积分比较[(s),分]

?

3 讨论

中医认为周围性面瘫一般是因为风热、风寒、脉络空虚乘虚对面部筋脉形成侵袭,使得气血对肌肉形成阻滞,导致经筋失养而最终出现[2]。选择中医针灸方法治疗周围性面瘫可以发挥化瘀活血、通络疏风、阴阳调节的效果,现代研究显示实施针灸治疗可以帮助局部缺血水肿症状得以消除,修复、再生周围面神经损伤变性。在急性期实施针灸治疗,通过尽早实施治疗能够帮助总治疗时间缩短[3]。翳风穴在茎乳孔部位,对该穴位实施针灸,并且给予其他面部穴位以轻微良刺激,能够帮助抑制酸性磷酸酶活性并且可以提升患处部位乙酚胆碱、琥珀酸脱氢酶活性,提升肌肉活性,实现血液循环的改善,帮助面神经功能得到改善[4]。实施针灸治疗时需要注意的是应该选择浅、轻手法,避免增加组织渗透以及间液,使得症状更加严重[5]。该研究观察组接受中医针灸治疗后总有效率为90.00%,明显较对照组76.67%更高;观察组治疗后面神经功能评分、治疗1个疗程以及2个疗程症候积分分别为(1.02±0.30)分、(10.30±1.86)分、(5.29±0.65)分,均较对照组得分(3.05±0.81)分、(12.89±1.54)分、(9.31±1.02)分更低,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对处于急性期的周围性面瘫患者实施中医针灸治疗可以更明显改善症状,提升面神经功能,发挥更高的治疗效果,值得推广。

[1]张加英,徐炳国,戴丽娟,等.周围性面瘫急性期针灸治疗的临床观察[J].中国中医急症,2014,23(2):347-348.

[2]钱海良,付勇,熊俊,等.温和灸治疗周围性面瘫不同灸位的临床疗效观察[J].南京中医药大学学报,2014,30(3):221-224.

[3]郭飞,卢振产,邱彦昭,等.针药结合治疗小儿风寒型周围性面瘫急性期48例临床观察[J].中医儿科杂志,2013,9(4):40-42.

[4]王明明,蔡圣朝,黄雪珍,等.针刺“面八针”治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察[J].云南中医学院学报,2016,39(2):50-52.

[5]冯蕾,马文珠.不同时间针灸介入对周围性面瘫疗效的影响[J].中国针灸,2013,33(12):1085-1087.