借力生物科学史培养高中生的批判性思维

柴媛媛

批判性思维是指对他人或自己的观点、做法或思维过程进行评价、质疑、矫正,并通过分析、比较、综合,进而达到对事物本质更为准确和全面认识的一种思维活动。作为一种高阶思维能力,教师在课堂上针对批判性思维进行的训练,必定对培养学生理性思维和创新思维有着深远的影响。生命科学是一个不断发展的过程,学生通过科学史的学习,能够沿着科学家探究生物世界的道路,理解生命现象的本质,体验科学研究的方法,感悟科学探究的精神,形成严谨治学的态度等,同时也是培养学生实验技能,激发学生探究热情的重要途径。因此,生物科学史是培养学生生物学科核心素养、促进批判性思维发展的良好素材。

教师在进行科学史教学时,可以通过设置问题情境,不断地让学生质疑、讨论、修正、验证等,带领学生体验经典实验,在探究的同时培养批判性思维。下面以人教版高中生物教材《必修3·稳态与环境》第三章第一节“植物生长素的发现”为例,借助生物科学史来引导学生思考并提出问题,发表自己的见解,表达自己的观点,在批判中学习生物学知识,同时大胆质疑,用发展的眼光看待科学,逐渐形成批判性思维。

1设疑激趣,导入新课

教师播放一段视频:将培养好的绿豆幼苗放在暗箱中培养,并在一侧开一个小口,再取一盆生长状态相同的绿豆幼苗放在光下培养。将这组装置放在光下培养2d。2d后观察两盆幼苗的生长情况。暗箱中的幼苗朝向小口生长,光下培养的幼苗直立生长。教师以此引出植物向光性的定义。

2发现问题,提出假说

教师介绍:1880年,达尔文针对植物向光生长的现象,提出问题(植物为什么具有向光性),进而研究了单侧光对金丝雀虉草胚芽鞘生长的影响。

教师展示实验并提出问题:你认为达尔文的实验能够说明什么?

学生讨论、分析并总结:胚芽鞘的感光部位是尖端,弯曲的部位是伸长区。

教师补充:为什么尖端会影响到伸长区呢?达尔文推测并提出了假说:①胚芽鞘尖端受单侧光刺激后,会向下面的伸长区传递某种“影响”;②伸长区背光面比向光面生长快,因此胚芽鞘出现向光性。但是这种“影响”是什么?为什么背光面比向光面生长的快?这两个问题还没有得到解决,需要进一步证实。

3设计实验,证明假说

教师提出问题:如何证明胚芽鞘尖端向伸长区传递了某种“影响”(假说1)?

学生讨论:可以通过分离、提取的方式来确定是不是一种化学物质。有其他学生提出质疑:受当时的科学水平所限,还不能提取该物质,因此还不知道这种物质是什么。

教师引出鲍森·詹森的实验,并提出问题:你认为该实验可以得出什么结论?有人认为鲍森·詹森的实验不严密,你认为他的实验有什么问题?(此问题对思维的要求较高,提示学生结合对照实验的三大原则进行分析,即对照原则、单一变量原则和等量原则)。

学生经过思考、讨论,进而总结出:该实验能够说明胚芽鞘尖端产生的影响可以透过琼脂片传递给下部(可以初步说明这种影响是一种化学物质)。但是该实验没有遵循单一变量原则,不能排除这种影响是由尖端产生,而不是由琼脂片产生,应该增加一组对照。

教师继续提出问题:如何设计实验证明胚芽鞘伸长区的背光面比向光面生长快呢?

学生此时已经具备了一定的探究能力,结合课本预习,能够说出拜尔的实验设计,并能够快速总结出实验结论:胚芽鞘弯曲生长的原因是因为尖端产生的影响在伸长区分布不均匀造成的。

教师继续追问:拜尔的实验为什么要选择黑暗的环境?

学生分析讨论:黑暗中可以排除光照对实验结果的影响。

教师补充:由于胚芽鞘尖端放置位置的不同(自变量),就使尖端向下传递的“影响”分布的不均匀,结果导致伸长区生长的不均匀(因变量),光属于无关变量,因此进行排除。温特在结合詹森和拜尔的实验基础上,又进行了相关实验,并发明了生长素的定量分析方法。温特的实验能够得出什么结论?

学生总结:胚芽鞘的弯曲是由一种化学物质引起的,并把这种物质命名为生长素。同时指出该实验缺少对照组,并设计了对照组(图1)。

教师进一步介绍:1931年,荷兰科学家郭葛首次从人尿中分离具有生长素效应物质——吲哚乙酸。但由于生长素在植物体内含量极少,直到1946年才从高等植物中分离出生长素,并确认它就是IAA。

教师总结:在生长素的发现历程中体现了科学探究的一般步骤:发现问题一提出假说一设计实验一验证假说一得出结论,帮助学生领悟探究科学本质的一般方法。

4构建模型,沉淀思维

教师提出问题你能根据生长素发现的历史,构建出植物向光性原因分析的模型(用黑点表示生长素)吗?

教师提示:

(1)产生生长素的部位:胚芽鞘尖端;

(2)生长素的作用部位:胚芽鞘尖端以下的部位;

(3)感光部位:胚芽鞘尖端;

(4)外因:单侧光照射;

(5)内因:生长素分布不均匀。

学生通过小组讨论、白板展示,在分析伸长区生长素分布不均匀的原因时,出现了两种不同的解释:

(1)单侧光在尖端抑制了生长素的合成;

(2)单侧光使生长素在胚芽鞘尖端发生了横向运输。

两种观点争执不下,到底哪种观点正确呢?教师点拨,并抛出问题:大家都认为自己的观点正确,我们不如通过这节课对科学史的学习来设计一个实验,进而验证哪组的观点是正确。

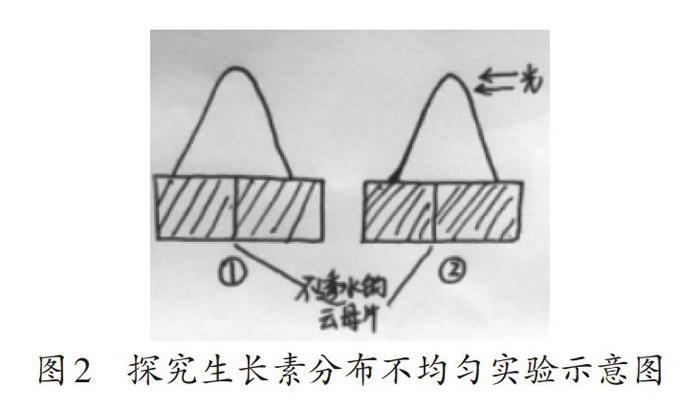

學生根据已有知识,在教师的点拨下,设计出图2所示的实验。

教师追问:若大家假设正确,那会出现什么实验现象?

学生经过分析并总结:若实验①所测生长素的总量>实验②的生长素总量,且实验②中左侧>右侧,则证明可能是单侧光在尖端抑制了生长素的合成;若实验①中所测生长素总量=实验②的生长素总量,且实验②中左侧>右侧,则证明单侧光使生长素在胚芽鞘尖端发生了横向运输,再向下运输到伸长区。

通过分析,学生迫切想知道真正的实验结果,教师通过幻灯片展示实际的实验结果。学生通过分析得知,结果符合第二种观点,进而构建出正确的模型。教师用Flash动画演示。

教师继续补充:有关植物向光性的研究仍在继续,有学者以向日葵、萝卜幼苗为材料研究植物向光性时,发现在单侧光的作用下,背光侧与向光侧的生长素含量相同,但是引起生长抑制的物质分布不均。也有学者重复了温特的实验,发现胚芽鞘的弯曲度是由于生长素和生长素抑制类物质共同作用的结果。经典的“生长素分布不均匀假说”面临着严峻的挑战,但是目前科学界还没有定论,生命科学的本质就是在这样不断的争议、质疑中进一步发展的。教师向学生渗透科学不断发展、进步的思想,培养他们敢于质疑的精神。

5教学反思

利用科学史对学生进行批判性思维训练的关键是激疑,这就需要教师阅读大量材料,精心设计问题,先让自己成为有问题的人;同时还要注意保护学生的问题意识,鼓励学生从看似没有问题的教材中发现问题、分析问题进而解决问题,进而激发学生探究的欲望,逐渐形成独立思考、勇于创新、敢于质疑的品质。