垄断与所有制的收入溢价:理论解释与经验证据

马草原 王婷 魏梅

摘要: 基于中国特殊的经济制度环境,本文从理论和实证两个方面揭示了垄断和所有制对劳动者收入溢价截然不同的作用机制及相互依存关系。研究发现,垄断行业高收入的形成并未跳出利润最大化框架,经典的效率工资和公平工资理论即可提供很好的解释;而国有部门收入溢价根源于特殊产权结构下剩余索取权对剩余控制权的无效制约。企业的垄断性质能够“绝对地”、“独立地”引起劳动者收入的提高,但国有属性带来的收入增长则需要以企业具备垄断势力为前提。垄断性质的收入溢价主要体现在工资等“直接收入”上,而国有属性更倾向于提升社会保障等劳动者的“间接收入”。

關键词: 垄断; 所有制; 直接收入; 间接收入

文献标识码: A 文章编号: 1002-2848-2018(06)-0038-11

一、引 言

在有效的劳动力市场中,行业收入差距源于劳动者自身的人力资本差异或行业的不同技术特征,高收入是对行业技术效率和劳动者人力资本的合理补偿。但在中国现实中,行业的一些非生产性特征深度介入了收入决定机制并获得了溢价,对行业收入差距产生了显著而持久的影响,其中以“垄断”和“国有属性”最为引人瞩目。虽然国有属性和垄断性质都能不同程度地引起行业收入提升,但它们的收入溢价机制却存在本质区别。针对这两个密切相关又截然不同的行业性质,要揭示其中任何一个特征对行业收入差距的影响机制及程度,必须将另外一个属性同时纳入分析及测度框架,在严格区分二者迥异的收入溢价机制的基础上才能步入正确的研究“进径”。然而,在人们的日常经验认知中,国有属性和垄断性质经常不加区分,甚至在大量相关的学术研究中,由所有制性质和垄断地位引起的行业收入溢价在形成机制和贡献程度上也模糊不清,这势必影响研究结论的准确性。

基于中国特殊的经济制度环境,本文初步廓清了国有和垄断两种特征在劳动者高收入形成过程中截然不同的逻辑机制。除了在理论方面的“边际贡献”之外,本文在实证研究上也有所推进:第一,以往的文献中,使用家户调查数据的研究大多数仅能体现劳动者的个体特征,却未能捕捉行业生产效率差异对劳动者收入的影响;而基于企业统计调查的分析虽然反映了行业技术特征,但往往以劳动者的“同质性”为潜在假设。我们采用中国家庭收入调查(CHIP 2013)数据,同时控制了劳动者个体特征和行业效率差异,避免了遗漏变量的可能,得出了与以往研究不同的结论。第二,在我们有限的学术视野中,针对垄断和所有制如何影响(以及在多大程度上影响)劳动者社会保障问题进行系统分析的文献严重不足。鉴于此,本文尝试将工资和补贴等“直接收入”与社会保障构成的“间接收入”统一纳入研究框架,以求更全面地反映垄断及所有制对劳动者收入的影响。

二、文献回顾

在早期的劳动经济学文献中,部门之间的收入差异多被归因于首要部门(Primary Sector)形成的内部劳动力市场(Internal Labor Market)[1]。然而,由于这些研究放弃了利润最大化原则并且侧重于“描述性”而非“解释性”,因此受到主流经济学的批评,学者们转而在新古典的基本准则下,通过剖析企业内部治理结构和工资决定机制,探寻相同的人力资本获得不同回报的根源。在基于信息不对称的代理理论中,经典的效率工资(Efficiency-wage)及其后续的扩展模型为部门之间收入差距的形成提供了深刻的解释[2]。内部人模型(Insider-outsider Model)基于劳动力替换成本造成的劳动力市场摩擦,刻画了在位雇员利用内部人优势分享企业租金的形成机制[3]。在后续的研究中,不少文献从“内生”的市场主体行为特征以及“外生”的制度变迁等维度揭示了劳动力市场分割及其收入分配效应的形成过程[4]。但这些研究并未注意到企业产权结构差异引起的行业收入差距问题,因而对中国普遍存在的国有垄断造成的收入溢价缺乏现实解释力。

改革以来,中国劳动力市场中由于垄断导致的高收入问题逐渐凸显并引起了人们的广泛关注。不少文献为行业垄断造成的收入溢价提供了经验证据,Démurger等分析了1995年和2002年不同部门职工的工资收入差距,研究表明竞争部门和寡头垄断等非竞争部门之间存在收入差距和市场分割,并且分割效应不断增强[5]。陈钊等指出垄断性质导致了1995年至2002年间工资收入差距的增加[6]。岳希明等采用Oaxaca-Blinder分解方法的测度表明,50%以上的垄断行业高收入是不合理的[7]。在特殊的制度背景下,劳动力市场的所有制分割是中国经济转轨阶段的重要特征,所有制分割最突出的表现就是国有部门和非国有部门之间存在显著的收入差异。尹志超和甘犁[8]以及陆正飞等[9]的研究均证实了不同所有制企业的工资决定机制存在差别,国有企业倾向于为职工支付更高的工资。一些研究还发现国有企业的收入升水对不同人力资本层级的劳动者并非完全均等,张车伟和薛欣欣指出国有企业对低技能劳动者的劳动存在过度支付,使低人力资本获得相对更多的收入溢价[10]。在中国现实中,大多数垄断行业具有国有属性,基于这一典型事实,学者们针对国有垄断或行政垄断的收入分配效应进行了深入研究[7]。虽然几乎所有文献都认为国有和垄断的结合使得行业收入取得更高的溢价,但仅有为数不多的研究在经验证据中能将垄断因素和所有制属性严格分离并厘清二者之间的结合关系[11]。

纵观既有文献,针对垄断和所有制收入溢价问题的研究主要集中在经验证据的挖掘上,对形成机制的理论解释则多止步于历史遗留、政企不分等一些表层逻辑而未能深入。限于数据可得或囿于研究者的主观认知,现有的实证研究也存在不少缺憾:多数文献对垄断和所有制的混淆势必导致研究结论的偏差;使用企业调查数据无法体现收入决定过程中劳动者个体特征的作用,而基于家户调查数据则容易忽略对行业生产效率的控制,这样的数据基础难以令人满意。此外,若仅关注劳动者工资收入及补贴等直接收入而忽视社会保障等间接收入,则不足以真正地反映部门和行业之间劳动者收入差距的全貌。

三、理论分析与假说

(一)垄断、所有制与“直接收入”溢价

虽然垄断和所有制性质都能不同程度地引起行业收入溢价,使劳动者获得的收入超过必要的人力资本及行业技术性回报,但这两个因素对行业高收入产生影响的根源与形成机制却截然不同。一个基本判断是,利润最大化下的经典效率工资和公平工资理论即可对垄断行业的高收入予以很好的解释;而国有属性的行业收入溢价肇始于特殊的产权安排,根源是剩余索取权对剩余控制权的无效制约所导致的经理人行为异化。

1.垄断引起收入升水的机制:基于效率工资和公平工资理论的分析

垄断企业依靠产品市场的非竞争性地位,通过定价能力获得高于经济利润的垄断租金,但其所有的行为特征都基于利润最大化下的最优决策,在工资决定机制中必然遵守边际法则,由此不难推想,垄断行业高收入的唯一解释是“提高工资所带来的边际收益大于劳动力边际成本的增加”。经典“效率工资理论”对行业和部门之间的同工不同酬问题提供了深刻解释,在基本的效率工资模型中,新古典经济学的完全信息假设被放松,作为代理人的劳动者和委托人之间的信息不对称产生了劳动监督成本,为了降低监督成本,在激励相容的企业治理结构中,需要一种机制来激励劳动者“自我约束”。效率工资正是基于提高被解雇的机会成本来“威胁”劳动者,以此避免逆向选择并提高生产效率[12],基于效率工资理论,监督成本及由此产生的效率工资水平与委托代理关系中的信息障碍程度高度正相关,而现实中信息不对称的严重程度主要取决于生产技术的复杂性和企业的规模。垄断企业往往借助一项难以模仿的生产技术或者大规模投资阻碍了其他企业的进入,客观上导致其信息障碍显著大于竞争性行业,委托人因此愿意付出更多的效率工资以代替上升的监督成本,从而形成劳动者的高收入。

在Thaler总结的“广义”效率工资理论框架中[13],“公平工资假说”对垄断行业高收入同样具有很强的解释力。公平工资理论同样能够直观地解释垄断行业高收入的形成机制:垄断势力形成的租金不仅要转化为企业的垄断利润,而且应当以“分租”的形式向工人做出部分的租金让渡。

2.国有属性、扭曲的委托代理与劳动者收入升水

1990年代两权分离式的中国国有企业改革,非但没能构建一个真正有效的剩余分享机制以理顺委托代理关系,反而使国有企业进一步陷入了多级委托代理困境[14]。多级代理机制下对国有企业管理层的薪酬限制进一步加剧了剩余索取权和控制权的错配,激励不相容的公司治理结构导致经理人行为与企业目标函数严重背离。“国资委”虽然在理论上弥补了出资人(委托人)的缺位,但由于国有企业中真正的初始委托人依旧是社会公众,绝大部分的剩余索取权仍然依托在“虚拟角色”之上而不能有效约束经理人的剩余控制权。与此同时,国有企业长期以来承担的“政策性负担”加重了委托人和代理人之间的信息不对称[15],委托人通过事后对利润的观测以评价经理人行为的途径被阻断,导致委托人对经理人的无效监管。

当国有企业委托代理关系中“激励”和“约束”机制都不能正常发挥作用时,经理人的行为将表现出一种“廉价投票权”特征[16]。在工资决定机制中,特殊的产权结构为国有企业劳动者的收入溢价提供了必要条件,但经理人“能够”为工人多付工资并不意味着“愿意”多付工资,国有企业经理人为员工收入的过度支付必然存在某种效用激励。这种激励可能来自多个方面,有两类机制被学者们广泛关注。一是在国有企业“共享式”工资管制模式下,经理人自身收入的增加要以整体职工收入的提升为前提[17]。二是政治利益激励。在特殊的所有制安排中,国有企业高管大多拥有政治身份,作为一种相对绩效评估机制,“锦标赛”式的政治晋升成为对管理层常用的激励方式[18]。

3.[JP3]垄断与国有属性对劳动者收入的协同推升机制

在国有垄断部门中,劳动者的高收入来自两种溢价机制的协同推升:基于效率工资的垄断利润的合理让渡,以及国企经理人在委托代理机制扭曲下的邀买人心。必须强调,无论是否和国有属性相结合,垄断企业的雇主基于效率工资的考量都愿意将部分垄断租金让渡给工人,这就意味着垄断性质能够“绝对地”、“独立地”引起劳动者收入的增加。但国有属性的收入溢价却与此不同,处于竞争性行业的国有企业并没有相对的利润优势,虽然可能借助政府的补贴或转移支付来维持较高的工人收入,但随着改革的逐步推进,这一收入升水的来源必将被严格限制,因此处于竞争性行业中的国有企业收入溢价可能并不显著。只有当国有企业拥有垄断势力时,国有属性的收入溢价才会得到垄断租金有力和长期的支持。

假说一:垄断和国有属性各自以不同的溢价机制引起劳动者收入的提高。垄断收入溢价不需要国有属性的参与,能够“绝对地”、“独立地”引起劳动者收入的增加;而国有属性导致的收入升水則必须以垄断租金为前提。

(二)垄断、所有制与“间接收入”溢价

垄断企业收入溢价的本质是边际准则下的效率工资,雇主愿意支付高收入的根本动因是以此激发劳动者的生产效率。由于社会保障等间接收入不能造成劳动者当期收入的增加,在劳动者的效用函数中,间接收入需要通过“贴现”才能影响劳动者的总效用,因此等量的当期直接收入造成的效用增加要大于未来的间接收入。对于雇主而言,无论是提高工人的当期工资收入还是增加社会保障等间接收入,都需要在当期支付,不存在成本的贴现问题。显然,若垄断企业雇主在利润最大化下试图通过提高人力成本以激励劳动者的生产效率,其最优选择必定是倾向于增加工资等劳动者的当期直接收入,而非社会保障等未来的间接收入。

与垄断企业形成鲜明对比的是,国有企业的收入溢价侧重于提高员工的社会保障水平。原因有三个方面:第一,委托代理机制的扭曲使得国企经理人为工人支付高收入的目的并非激励更高的劳动生产率,在工资决策中,国企经理人并不会考虑直接收入和间接收入在劳动者效用函数中的差别,因而也不会倾向于提高员工的当期收入。第二,国企职工的过度工资支付通过对利润的侵蚀损害了全体民众的利益,容易引发社会的不满情绪。在社会压力和政府规制的双重作用下,经理人转而通过更为隐蔽地提高社会保障等间接收入的方式引起工人的收入溢价。第三,历史地看,在社会主义国家,国家和公民之间存在隐含的社会契约,基于政治及社会稳固的考量,社会契约必须保证人民的工作权利[19],而“老有所养”、“病有所医”正是这份隐性承诺的重要组成部分和外化表现。

假说二:垄断的收入溢价更倾向于增加劳动者的当期直接收入;而国有属性导致的收入升水则侧重于提高劳动者的社会保障等未来的间接收入。

四、数据与实证模型分析

基于中国家庭收入调查数据CHIP(2013),本文构建实证模型检验所有制和垄断性质对劳动力收入溢价的影响。CHIP(2013)的样本按照东、中、西三大地带分层,根据系统抽样方法抽取,覆盖了中国大陆15个省份的住户,其中对城市住户的调查数据来自14个省份中的194个市、区、县。

(一)样本分类及数据处理

1.行业划分及垄断行业认定

CHIP(2013)数据给出了被调查人“当前工作单位名称”,我们据此推定劳动者所在的行业。按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)标准,考虑到行业效率测度时资本存量计算数据的可得性,对第二产业中的“采矿业”和“制造业”按照“行业大类”进行划分,对“建筑业”以及第三产业按照“行业门类”划分。由于2011年统计口径的调整,因此在采矿业中并未包括“开采辅助业”以及“其他采矿业”;在制造业中,将“汽车制造业”与“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”归并为“交通运输设备制造业”,最终划分为52个行业。

多数研究基于主观判断先验地识别垄断行业,并将其处理为虚拟变量。借鉴岳希明等以及叶林祥等的做法[7,11],本文将工业行业中烟草制造及加工业、石油和天然气开采及加工业、电力、燃气及水的生产及供应业、通信设备制造业、交通运输设备制造业、航天航空器制造业、煤炭开采及洗选业、有色金属和黑色金属的冶炼加工业、重型机械及特种机械装备制造业认定为垄断行业;在服务业中,将铁路、民航、金融、通讯、食盐专卖及烟草专卖认定为垄断行业。

CHIP(2013)数据直接统计了劳动者的“当前工作单位类型”,可以据此进行所有制的划分。本文中,国有企业包括国有及国有控股企业,非国有企业包含私营企业、中外合资及外商独资企业。为了排除户籍制度的影响,仅保留了城镇户口样本,在删除信息缺失等无效数据之后,共得到2763个有效样本。

2.行业效率的测算

行业全要素生产率的估算采用投入导向的DEA(数据包络分析)分析方法,根据CRS(规模报酬不变)和VRS(规模报酬可变)两种假定下的技术效率,分解得到“纯技术效率”和“规模效率”。各行业资本存量的确定借鉴吴延兵[14],本文利用“全社会固定资产投资”来衡量投资,相关数据来自相应年份的《中国统计年鉴》。

(二)实证模型构建与变量定义

1.垄断和所有制性质对直接收入的影响[WTBX]

模型1:lnwagi=cons+β1soei+β2moni+β3edui+β4poli+β5soci+β6biri+β7heai+β8agei+β9geni+β 10ptei+β 11sei+dum+εi

模型1中,对数收入lnwagi为模型的被解释变量,单位所有制性质soei和行业垄断属性moni为主要解释变量。由于行业之间的收入差距主要源于劳动者自身的人力资本差异以及行业的不同技术特征,因此模型1中的控制变量首先包含了劳动者的个体特征,分别以劳动者受教育程度edui、政治身份poli和关系网络soci度量人力资本、政治资本和社会资本,同时加入劳动者的户籍性质biri、健康状况heai、年龄agei和性别geni。进而以“纯技术效率”ptei和“规模效率”sei作为解释变量控制劳动者所在行业的技术效率特征,并以地区虚拟变量dum控制劳动者所在省份的收入差异,εi为随机扰动项。

2.垄断和所有制性质对间接收入的影响

模型2:weli=cons+β1soei+β2moni+β3edui+β4poli+β5soci+β6biri+β7heai+β8agei+β9geni+β 10ptei+β 11sei+dum+εi

模型2以劳动者获得的社会保障种类weli测度间接收入,并以此作为被解释变量。同样采用单位所有制性质soei和行业垄断属性moni作为主要解释变量。劳动者个体特征及行业全要素生产率等控制变量同模型1。

为了严格分离垄断和所有制性质各自“独立”的影响以得到更为准确的回归结论,首先在全样本下将所有制性质和垄断性质同时放进模型进行回归。但垄断企业在多数情况下具备国有性质,鉴于将垄断和国有性质同时作为解释变量可能会因变量高度相关而影响回归准确性,因此进一步在子样本下进行分析。我们将全部样本分为垄断企业和非垄断企业两个子样本,分别在“垄断环境”和“非垄断环境”下检验所有制性质对劳动者直接和间接收入的影响;同样地,从所有制角度将全样本分为国有企业和非国有企业两个子样本,分别在“国有环境”和“非国有环境”中分析垄断对劳动者直接和间接收入的影响。

本文模型中的变量定义见表1。

(三)内生性、选择偏差(Selection Bias)與实证策略

1.遗漏变量引起的内生性

通常劳动者的个人能力是不可观测的[20],模型设定中采用受教育年限度量人力资本可能存在遗漏解释变量问题,使得随机扰动项中包含了遗漏变量对被解释变量的影响。对于可能内生的人力资本edui,使用父母的教育水平P-edui和家庭规模fami作为工具变量,很多实证研究结果表明,采用父母教育程度和家庭规模作为工具变量能很好地满足相关性和外生性要求[21]。广义矩估计(GMM)方法在异方差的情况下依然是稳健和最优的,对于内生模型使用IV+GMM方法估计,作为比较的基准也将OLS结果一同报告。

2.样本选择偏误

国有和垄断就业职位的高收入和高福利在劳动力市场上具有很强的“极化效应”,在这两类职位就业的劳动者的初始条件可能并不完全相同,因此存在选择偏差(Selection Bias)问题。针对样本选择偏差,倾向匹配得分法(PSM)不需假定误差项分布,也不会为了识别因果效应而要求解释变量外生。基于“反事实”的逻辑,我们把是否进入国有企业作为处理变量(Treatment Variable),将进入国有单位的劳动者看成处理组,基于非国有企业就业的样本集合,依照特征相同或者相近的基本原则为处理组中的样本匹配对照组,进而考察仅仅由于所有制性质变化引起劳动力收入变化的处理效应(Treatment Effect)。出于同样的考虑,将是否进入垄断企业作为处理变量。纳入尽可能多的协变量以满足Rosenbaum和Rubin提出的“可忽略性”假设[22]。为了保证结果的稳健性,在实证中采用多种方法进行匹配。

(四)實证结果分析

1.垄断和所有制性质对直接收入的影响

由表2可见,在控制了劳动者个体特征及行业全要素生产率之后,无论在何种样本条件下垄断性质均高度显著。在国有企业子样本下,企业的垄断地位能使得劳动者收入提高约25%,而在非国有企业子样本下来自垄断性质的收入溢价约为16%。意味着垄断性质对劳动者收入的推升效应是“绝对的”,并不需以行业的国有性质为前提,而且国有样本下垄断性质引起的收入升水明显高于非国有 样本。

表3分别在“垄断子样本”和“非垄断子样本”下检验了所有制性质对直接收入的影响。值得关注的是,劳动者就业单位的所有制性质在“垄断子样本”中的回归系数显著大于零,但在“非垄断子样本”中不显著,意味着国有属性需要依托于企业的垄断势力才能导致收入升水。这一实证结论支持了本文的假说一,且与叶林祥的结论完全相反,叶林祥采用企业调查数据的研究表明,所有制是职工高收入的必要条件,垄断只有在与国有属性结合的情形下才能导致收入溢价[11]。

造成这种差异的原因有两方面,一是数据基础问题,叶林祥使用企业调查数据进行分析,虽然控制了行业之间的效率差异,但无法反映劳动者的异质性[11]。而本文基于微观家户调查数据,不仅依据工作单位进行了行业划分并控制了行业全要素生产率,而且充分考虑了劳动力的个体特征;二是样本时期不同,叶林祥的研究采用2004年的数据[11],而本文基于2013年的调查数据,随着近年来国有企业改革的不断推进及政府对非正常收入的规制,可能在一定程度上抑制了国有属性对收入的“虚增”。

2.垄断和所有制性质对间接收入的影响

垄断和所有制属性对劳动者享有社会保障数量的影响分别报告在表4和表5中。表4分样本进行回归,考察垄断对劳动者社会保障的影响。OLS和IV+GMM回归结果均表明,垄断性质无论在全样本还是子样本中都引起了社会保障种类增加。

表5分别在全样本和不同垄断性质子样本下对模型2进行估计,无论是否考虑内生性,劳动者就业单位的国有性质都能带来社会保障数量的显著提升。综合表2和表4中全样本的回归结果。在对工资补贴等直接收入的影响上,OLS估计结果表明垄断能引起直接收入提升约23%,而国有性质引起的直接收入溢价约为10%左右;在IV+GMM估计下两者引起直接收入提升幅度的差距更大,垄断是国有性质的3.97倍。在对间接收入的影响上,OLS回归中国有性质的系数是垄断的2.26倍,IV+GMM估计下二者的差距与此相当,约为2.28倍。通过比较可见,垄断对收入的影响主要体现在工资等直接收入溢价上,而国有属性倾向于为劳动者提供更多的社会保障,证明了假说二的理论判断。

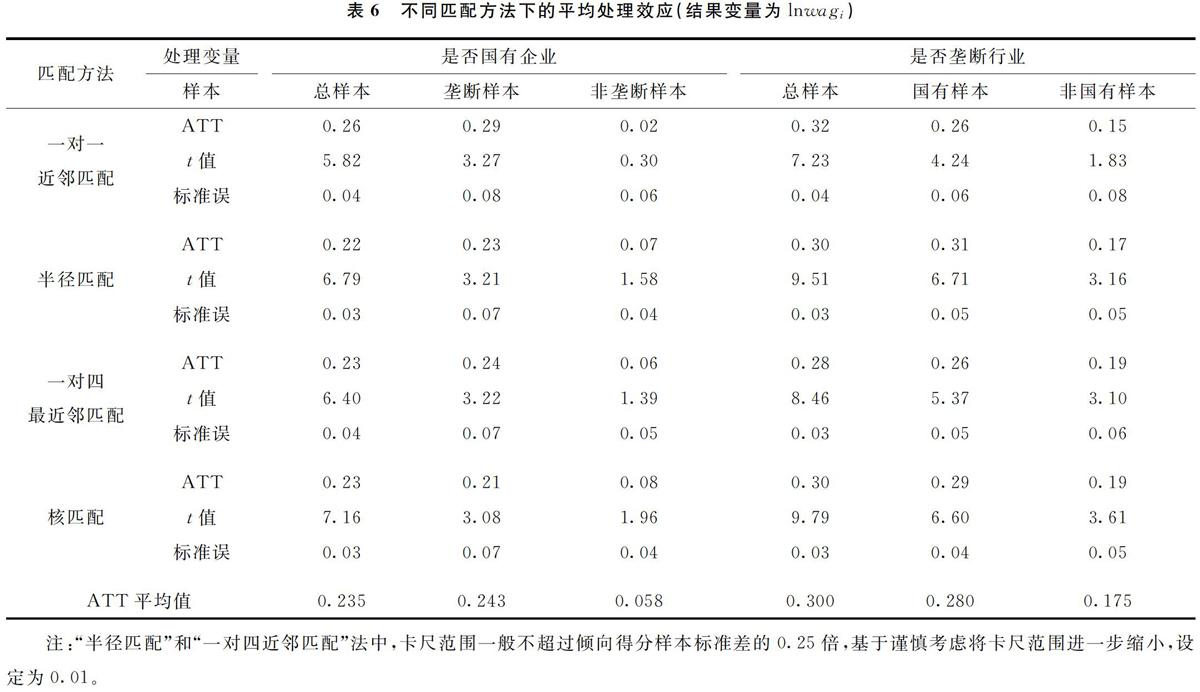

(五)基于PSM模型的稳健性分析

本文采取了4种匹配方法,且均采用两种检验以保证匹配结果的有效性:一种是依据协变量在匹配前后标准化偏差的降低幅度及相应的T检验来判断;另一种方法基于协变量的联合分布,依靠匹配前后的Pseudo R2、LR检验及其相应P值的变化观察匹配效果。分别以“是否国有企业”和“是否垄断行业”为处理变量进行协变量匹配的平衡性检验,结果显示,匹配之后所有协变量在处理组与对照组之间并无系统性差异,标准化偏差比匹配之前明显缩小。

表7中将劳动者享有的社会保障等间接收入作为结果变量,分别以“是否国有企业”和“是否垄断企业”为处理变量进行PSM分析。绝大多数的ATT均在1%的水平上高度显著,意味着垄断和所有制能明显提高劳动者以社会保障衡量的间接收入水平。值得注意的是,垄断子样本下“是否国有企业”的ATT均值(0.738)显著高于国有子样本下“是否垄断企业”的ATT均值(0.233);相应地,在非垄断子样本下“是否国有企业”的ATT均值(0.808)同样显著高于非国有子样本下“是否垄断企业”的ATT均值(0.420),表明由国有属性导致的间接收入溢价在任何样本条件下都远高于由于垄断性质引起的间接收入的提升,印证了前文回归分析的稳健性,也进一步证明了本文的第二个理论假说。

五、简要结论与政策含义

本文揭示了垄断和所有制对劳动者收入溢价截然不同的作用机制及相互依存关系。主要结论是:第一,垄断行业的高收入并未跳出利润最大化框架,经典的效率工资和公平工资理论即可提供很好的解释;而国有属性的行业收入溢价根源于特殊产权安排下剩余索取权对剩余控制权的无效制约所导致的经理人行为异化,中国普遍存在的国有垄断行业高收入正是这两种机制协同作用的结果。第二,企业的垄断性质能够“绝对地”、“独立地”引起劳动者收入的增加,但国有属性带来的收入溢价则需要以企业具备垄断势力为前提。第三,垄断性质倾向于增加劳动者的当期工资等直接收入,而国有属性更偏好于提高劳动者的社会保障等间接收入。

基于对垄断和所有制收入溢价根源与机制的理论与经验分析,为消除中国现实中普遍的国有垄断行业高收入提供了政策靶向:治理国有垄断行业不合理收入的首要问题并非规制垄断行业的高收入,而是要重点解决由所有制性质导致的“同工不同酬”问题。在短期内,应以适当的制度安排强化外部监管来纠正国有企业经理人在员工工资决定中的“廉价投票”行为,而要从根本上阻断国有属性的收入溢价机制,则依赖于国有企业改革的进一步深化及委托代理机制的重构。

参考文献:

[1] Taubman P, Wachter M L. Segmented labor markets [M]∥Ashenfelter O C, Layard R. Handbook of labor economics (Volume 2). Amsterdam: North-Holland, 1986.

[2] Ritter J A, Taylor L J. Racial disparity in unemployment [J]. Review of Economics & Statistics, 2011, 93(1): 30-42.

[3] Giesselmann M. The impact of labour market reform policies on insiders and outsiders low-wage risk [J]. European Sociological Review, 2014, 30(5): 549-561.

[4] Altmann S, Falk A, Grunewald A, et al. Contractual incompleteness, unemployment, and labour market segmentation [J]. Review of Economic Studies, 2014, 81(1): 30-56.

[5] Démurger S, Fournier M, 李實, 魏众. 中国经济转型中城镇劳动力市场分割问题——不同部门职工工资收入差距的分析 [J]. 管理世界, 2009(3): 55-62.

[6] 陈钊, 万广华, 陆铭. 行业间不平等: 日益重要的城镇收入差距成因——基于回归方程的分解 [J]. 中国社会科学, 2010(3): 65-76.

[7] 岳希明, 李实, 史泰丽. 垄断行业高收入问题探讨 [J]. 中国社会科学, 2010(3): 77-93.

[8] 尹志超, 甘犁. 公共部门和非公共部门工资差异的实证研究 [J]. 经济研究, 2009(4): 129-139.

[9] 陆正飞, 王雄元, 张鹏. 国有企业支付了更高的职工工资吗? [J]. 经济研究, 2012(3): 28-39.

[10] 张车伟, 薛欣欣. 国有部门与非国有部门工资差异及人力资本贡献 [J]. 经济研究, 2008(4): 15-25.

[11] 叶林祥, 李实, 罗楚亮. 行业垄断、所有制与企业工资收入差距——基于第一次全国经济普查企业数据的实证研究 [J]. 管理世界, 2011(4): 26-36.

[12] Lazear E P, Shaw K L, Stanton C. Making do with less: Working harder during recessions [J]. Journal of Labor Economics, 2016, 34(S1): S333-S360.

[13] Thaler R H. Anomalies: Interindustry wage differentials [J]. Journal of Economic Perspectives, 1989, 3(2): 181-193.

[14] 吴延兵. R&D存量、知识函数与生产效率 [J]. 经济学(季刊), 2006(3): 1129-1158.

[15] 林毅夫, 李志赟. 政策性负担、道德风险与预算软约束 [J]. 经济研究, 2004(2): 17-27.

[16] 张维迎. 企业理论与中国企业改革 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[17] Mueller H M, Ouimet, P, Simintzi E. Within-firm pay inequality [J]. The Review of Financial Studies, 201730(10): 3605-3635.

[18] 周权雄, 朱卫平. 国企锦标赛激励效应与制约因素研究 [J]. 经济学(季刊), 2010(9): 571-596.

[19] 张军. 社会主义的政府与企业: 从“退出”角度的分析 [J]. 经济研究, 1994(9): 72-80.

[20] Caju P D, Ktay G, Lamo A, et al. Inter-industry wage differentials in EU countries: What do cross-country time varying data add to the picture? [R]. National Bank of Belgium Working Paper Research, No. 189, 2010.

[21] 谭远发. 父母政治资本如何影响子女工资溢价: “拼爹”还是“拼搏” [J]. 管理世界, 2015(3): 22-33.

[22] Rosenbaum P R, Rubin D B. Assessing sensitivity to an unobserved binary covariate in an observational study with binary outcome [J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1983, 45(2): 212-218.