我国重大民生决策中的公众参与推进路径探析

许玉镇+肖俏

摘要:民生问题是政府行政决策中的重点与难点,公众参与是对传统民生决策的厘革与重塑,是消解改革带来的诸多利益矛盾、冲突,构建和谐社会的重要路径之一。但在此过程中也存在公众参与主体不明确、信息不对称、政府垄断公众参与启动权与反馈机制缺失等问题。基于此,在兼顾重大民生决策程序中的多元价值取向,以审慎制度构建为不断推进路径的视角下,应明确重大民生决策公众参与主体权利、推动决策信息公开与公众意见采集、完善公众参与启动与退出程序、建立健全政府反馈机制。

关键词:行政决策;公众参与;民生决策

中图分类号:D621

文献标识码:A

文章编号:1009-5381(2018)01-0115-09

党的十八大明确提出“就经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题广泛协商,广纳群言、广集民智,增进共识、增强合力。”我国持续的经济体制与政治体制改革对社会结构、利益格局,乃至思想观念都带来的巨大而深刻的变革,在改革成果不断积聚的同时,由此带来的矛盾与冲突也在不断累积,民生问题是政府行政决策中不可回避的重点与难点问题,民生决策,特别是重大民生决策的特征决定了其对于通过协商民主路径解决问题的强烈诉求。十八届四中全会明确提出:“健全依法决策机制,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序,建立行政机关内部重大决策合法性审查机制,建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制。”由此可见,公众参与在重大行政决策,尤其是在重大民生决策的萌芽与发展是有一定现实与政策基础的。公众参与政府民生决策过程的始终将是今后政府重大行政决策,特别是重大民生决策的必由之路,更是消解改革带来的诸多利益矛盾、冲突,构建和谐社会的有效路径之一。

一、公众参与是对传统民生决策模式的厘革与重塑

当前我国的行政决策模式正在由“管理主义模式”向“参与式治理模式”转变,在实质上则体现出政府为适应当前社会结构与利益格局、公民参政议政意愿和途径高涨与多元化而对其当前制度与实践做出的积极回应[1]。尽管公众参与为舶来品,但是以我国当前治理现状来看,“公众参与民生决策是人民当家作主的一个重要表现形式,是我国民主政治的需要,是衡量一个社会民主发展程度的极为重要的指标,也是加快推进以改善民生为重点的社会建设的需要。”[2]

“国以民为本,民以生为先。”民生问题,贯穿着国家的统治与治理的历史。由于我国历史上曾长期处在漫长的封建统治下,在政治文化与政治传统上更多的呈现出的是自上而下的统治与管制,在这种情境下,被统治者常常自称“草民”、“贱民”,而将负责管理相关事务的官员称之为“父母官”、“大老爷”。在这种政治文化下,公众参与既没有可以萌芽的制度环境,也没有可以发展的文化环境,所以此时的民生决策更多体现出专制的特色。在新中国成立初期,党和国家领导人充分重视人民群众的力量与作用,但“在决策重大政治、军事和外交等问题的同时,基于其政治信仰,對城市失业者的救济和就业、灾民的救助、疫病的防治这类关系到人民基本生存、生活状况和基本权利的问题,给予了密切的关注和重视,并提出了直接而具体的处理意见”,[3]这样的决策方式可以使各类民生问题得以尽快解决,却在一定程度上屏蔽了地方政府与人民的意愿与智慧。然而值得注意的是,以当时的国家经济水平与人民的政治参与素质和能力来说,也似乎只能是必然的选择。

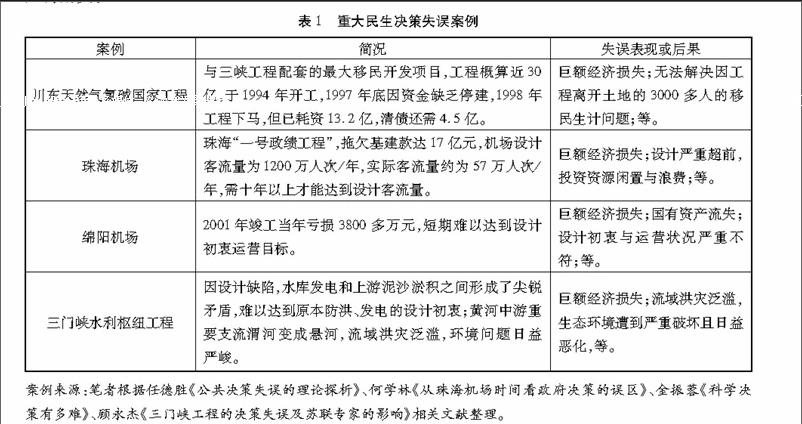

随着经济条件、治理环境的改善与公民政治参与能力的提升,当前公众对于民生问题的诉求也日益呈现出多样化且重点突出的特征;生活质量的改善,也使得公众对于民生问题要求的层次与水平不断提升;互联网的发展又进一步拓宽了民生问题的反应与解决渠道,总之,公众对于民生问题的关注程度、重视程度和参与意愿都达到了比较高的水平。民生决策,特别是重大民生决策对于与之相关的群体的影响是深刻而广泛的。这种影响一方面体现在重大民生决策可以在一定程度上反应出国家行政机关及其工作人员的工作态度与工作能力,为营造良好的治理环境创造坚实的基础;另一方面体现在重大民生政策对于普通公众工作、学习、就医等方方面面所产生的深远影响。然而遗憾的是,重大民生决策失误、失当的案例也不胜枚举(见表1)。造成决策失误的原因众多,除了当前的决策环境、决策模式等原因,也与我国当前重大民生决策的制定、执行与反馈过程中,公众参与的时机、途径受到了较大的限制、公众参与程度有限有密切关系。并且在多数情况下,公众参与仅表现在决策执行过程中的被动参与,甚至是仅存在于政策侵害其合法权益时。尽管公众参与行政决策不一定是决策科学化的保障,但却是避免决策失误、减少决策施行阻力的有效方法之一。“参与式治理模式”倒逼“管理主义模式”向其转变,在丰富原有重大民生决策理论与实践的同时,也是对传统民生决策模式的完善与重塑,但就目前而言,公众参与重大民生决策仍有诸多问题亟待解决。

二、重大民生决策中公众参与存在的问题及成因分析

“勿容置疑,公众参与可以使决策者洞察决策执行的可能结果,弥补决策制定过程中存在的缺漏,可以使自上而下 (top down) 的利益分配改革变成自下而上(bottom up) 的利益分配改革,减少行政决策执行中的阻力,但是正如一部分学者所指出的,公众参与的作用是有限的。”[4]而这种公众参与作用的有限性,也同样会出现在重大民生决策之中。并且,受制于当前重大决策,特别是重大民生决策相关法律、法规的不完善,公众参与在其中的作用更需要进一步的规范。

(一)公众参与主体不明确

界定公众参与的主体,是重大行政决策中公众进行参与的首要与重要环节。这是因为“参与表现了公民在一个社会或政治共同体的生活中力图通过自身可以控制的力量来影响共同体决策和集体行动,进而决定自身命运的努力,也体现了民间社会试图以自治或者抗议、冲突等途径约束某些强权暴政的诉求。”因此,“当公共参与作为获取公众接受的手段而成为一种必需时,公共管理者就要界定哪些公民个体和组织可能对政策问题感兴趣,并了解他们的意见与建议。”[5]37由此可见,参与主体对公众参与的重大决策导向、结果与效果的影响重大。而目前在规范重大行政决策的政策法规中,对参与主体的界定却采用了带有模糊性的表述。尽管在实践中,重大行政决策中的公众参与主体通常是与决策有关的利害关系人。可是,利害关系人的主体地位确定、范围划定的权力却始终被政府垄断着,并且由于没有更加具体的、客观的标准来界定利害关系人,也就过多的依赖于决策者的主观理解与个人偏好,这就极易造成无关人员的参与而真正的利害关系人却被排除在公众参与之外,使公众参与的效果受到极大影响。endprint

此外,参与重大行政决策的公众以怎样的结构参与也是重大行政参与程序应该关注的问题。参与的公众究竟是以无组织的个体的身份参加?还是作为一个有组织的团体?或是多个有组织的团体?表面上看,以无组织的个体身份参加的公众更容易表达自身诉求,但是这样就使得公众代表的遴选是在更加不确定的人数与诉求的双重压力下进行,反而并没有有组织的团体通过自身管理者与领导者将诉求进行归纳、整合更清楚明白。但是,当决策者忽略了某个有组织的团体而去征求更广泛的公众意见,那么就将面对被该团体反对的风险或影响到决策的执行;而当决策者忽视了尚未组织起来的公众的意见,当决策与其预期或诉求不同时,决策者将面临更大的风险,这些未被组织的公众极有可能变为有组织的决策的反对者。

(二)公众参与中的信息不对称

尽管早在2008年5月《中华人民共和国政府信息公开条例》就开始施行,我国的政府机关信息公开进程得到了显著的推进,但整体来看,无论是信息公开的意识还是成果都没有达到令人满意的效果。总结最近几年诸多群体性事件的发生与恶化的原因,在很大程度上就是由于信息的传输通道阻塞、信息的传播主体与受众对于信息的掌控不平衡、不对称造成的。重大民生决策与公众的日常生活息息相关,但是在重大民生决策的公众参与环节,信息的不对称现象却屡见不鲜甚至相当普遍。并且在以往的学术研究与决策实践中,信息的不对称更多的是指决策部门拥有绝大部分决策信息而公众处于信息弱势状态,事实上,信息的不对称也体现在决策部门不能深入、详尽了解公众所掌握的相关决策的信息或是真正意见与诉求。

造成重大民生决策中在公众参与环节信息不对称的原因众多。首先,决策主体对于信息对称重要性的关注不足。这在一定程度上是受制于我国传统的行政决策文化,而另一方面則是当前相关法律、制度的不完善。第二则是因为决策部门相关信息公开的内容与途径单一。目前政府部门在重大民生决策中信息公布途径主要通过政府门户网站、政府官方微博,还有部分开通政务微信的政府部门通过微信等智能手机终端APP来完成信息的公布。2016年,国家民政部网站全年发布信息4866条,其中政策法规及解读类信息140条、工作动态信息2695条、通知公告类信息140条、规划统计类信息78条、专题专栏信息1813条。图文直播报道部新闻发布会10次,视频会议1次。从中可以看出,政府官网的信息功能主要以告知与传播为主,信息的采集与反馈功能不强。通过对这些信息公布平台信息发布内容与频率的考察可以发现,政府对于信息公开的通路往往是单向度的,也就是说在信息公布的环节上,公众仅作为受众接受信息,而不能通过此环节表达自身对于重大民生问题与决策的看法与诉求。仅以民政部2013-2016年官方微博(2013年6月27日上线)、微信(2015年下半年开通)的发布与回复、互动数据的比例为例(见表2),发布与回复的比例分别为14%、3%、16%、33%,回复的比例远低于50%。

重大民生决策因其决策内容与性质的特殊性,对公众参与的有效性提出了更高的要求,也更加注重政府在决策中的行政责任。根据行政管理学学者斯塔林的观点,行政责任的基本价值包括回应、弹性、能力、正当程序、责任、诚实,因此行政责任的各项基本价值可以在一定程度上约束与保障重大民生决策的环节与实施效果。但是,当前公众参与重大民生决策中的信息不对称现象,在客观上是政府在回应、责任与诚实等行政责任基本价值方面的缺失的表现。因此,无论从重大民生决策本身还是从政府责任的角度考虑,信息的不对称都是亟待解决的问题。

在政府信息公开方面,以民政部2008年至2016年民政部政府信息公开相关数据为例,民政部受理的政府信息公开事项内容广泛,涵盖了包括社会组织工作、优抚安置、基层政权建设以及社会福利等(见表3),根据民政部受理政府信息公开的回复也可从中了解到公众对于政府信息获取以及公开渠道、环节、方式缺乏相关的知识。仅2016年,民政部受理的260件政府信息公开申请,除依法不予公开的信息3件外,因“不属于本部门信息”、“政府信息不存在”、“要求补充信息申请”、“重复申请”、“申请人撤销申请”等原因而造成公众无法获得相关信息共116件(见表4),占受理总数的比例高达45%。可见,公众对政府信息、决策信息的获取意识与能力都亟待提高。

(三)政府垄断公众参与启动权

“目前,除了少数地方性法规规章对行政决策公众动议权有所涉及外,法律、行政法规和部门规章均未作任何规定。可以说,我国行政决策启动权基本上被行政机关所垄断,带有浓厚的职权主义特色,公众只是公共决策程序的承受者。”[6]对于重大行政决策的公众参与启动,十八届四中全会将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定确定为重大行政决策的法定程序,即在一定程度上确定与规范了公众参与在其中的法律地位与程序。决策者在重大民生决策中启动公众参与的主要目的有三个,分别是:向公众获取信息、与公众分享决策权力、增进决策的接受度。“在大多数情况下,公民参与的动力通常来自于获取公民接受政策的需求,公民的接受是决策成功实施的先决条件。”[5]75事实上,决策者向公众获取信息的最终目的也是为了增进公众对于决策的接受度,而与公众分享决策的权力却是公众参与中达到的客观效果,并且这种效果的取得依赖于政府的主动行为。

当前在政府重大民生决策的程序中,尽管规定了公众参与是重大行政决策程序中的第一程序顺位,但是关于如何启动、在何契机下启动等问题却并无明确的规定,由于公众参与启动程序相关规定的缺失,政府在公众参与的启动时机上具有极大的随意性。这种随意性造成的结果就是公众参与程序履行的不及时或滞后,容易造成公众参与的不全面或只是形式上的参与。并且政府对于公众参与启动权的垄断,忽略与压制了自下而上的公众参与,也就说公众无法通过有效的法律途径来推动政府重大行政决策的动议,压抑了公众参与的主观能动性,也造成了重大行政决策中的公众只能被动参与的局面。由于公众参与启动权被政府垄断的单向性,极易存在政府将部分公众热切关注且符合重大行政决策标准的事项搁置的风险;与此同时,也存在挫伤公众参与热情的风险。endprint

(四)公众参与的反馈机制缺失

我国目前并没有相关法律对公众参与重大民生决策的反馈机制做出明确规定,也就是说当政府启动公众参与程序后,重大民生问题决策过程中是否采纳了公众参与的意见与建议、采纳的程度、采纳的原因、拒绝采纳的原因,都没有相应的反馈机制来约束政府机关必须做出解释。公众参与反馈机制的缺失,极易使得公众参与流于形式。公众参与流于形式的危害不仅在于公众参与的结果对重大民生决策的影响甚小,更深层次会造成对公众参与积极性的挫伤,造成公众不想参与、不去参与、不认真参与。流于形式的公众参与结果不仅使其在政府重大行政决策中的可参考、可借鉴的作用极具下降,也是对未来公众参与在重大行政决策中的质量和效果的致命打击。当公众不相信、不愿意、不参与政府重大行政决策;当政府不相信、无理由的不采纳、曲解公众参与的内容,公众参与在提高重大行政决策接受度的意义便土崩瓦解,更严重的是,公众参与也没有了在重大行政决策中存在的意义。

公众参与的核心问题是参与的有效性问题,表现在重大行政决策中就是经过公众参与的重大行政决策须存有明确的公众参与印记,即决策参考了哪些公众参与的意见与建议、参考的程度、为什么没有采纳相关意见,都应有明确的解释以反馈给公众。否则,缺乏公众参与反馈机制的公众参与就会产生公众无效参与、低效参与、被动参与等风险。

三、推进公众参与重大民生决策的有效路径

重大民生决策在内涵与外延上的模糊性,使得公众参与在决策中的角色与定位呈现出双面性。一方面,政府的职能与角色定位要求其必须扮演“公众利益捍卫者”的角色,并且从更长远与更宏观的角度分析决策问题,因此政府期待公众在参与决策过程中扮演的角色是自觉维护公共利益并具有自我牺牲精神的参与者。另一方面,作为重大决策利益相关者的公众,更为关注的是在重大决策中维护自身的利益,而非公共利益;更加关注当下的、直接的利益,而非长远的、难以预期的回报。这种双重角色期待造成了公众参与中决策与期待的错位,因此,为了缓和这种错位的角色预期和划分长、短期公共利益的困境,既需要以法律从宏观与原则的角度加以规范和引导,也要从法律层面确认公众参与重大民生决策的公众参与原则和范围、公众遴选机制、公众参与的效力等。当这些环节以制度或法律形式被确认,必定影响部分公众参与资格、参与路径等的确认,也就是说,如果制度有瑕疵,制度或法律本身就可能成为侵害公众利益的挡箭牌。为避免这种情况的发生,就要对公众参与重大民生决策的制度化、法治化持审慎态度,以完善的法治和健全的制度设计逐步化解当前困境。

行政决策程序具有技术和价值双重层面的重要意义。从技术层面分析,行政决策程序从时间和空间层面规定了行政决策制定的环节和时限;从价值层面分析,行政决策程序的价值不仅包括行政决策结果的实现,还包括程序本身所具备的正义(正当性)。遗憾的是,在我国当前的行政管理实践中,行政程序却存在程序与实体、效率与公正等价值冲突与平衡矛盾。[7]一般认为,公众参与重大民生决策的程度越深、范围越广,参与的成本也就越高、决策效果也应该更好,但现实却并非如此。重大民生决策成功的关键不在于是否履行了公众参与程序,而在于公众是否在参与的过程中得到了想要的信息、政府是否畅通了民意的表达渠道;重大决策效果和收益是否大于公众参与的成本,重大民生决策的效率是否因公众参与而变得拖沓。认识到了公众参与在重大民生决策中的本质属性,才能使公众参与不流于形式,真正实现公众在重大民生决策参与中对于效率与公平、参与成本与决策效果等多元价值兼顾的诉求。

(一)明确重大行政决策中公众参与的主体

当前地方性法规或规范性文件通常把公众参与的主体界定为利益相关人,但却并没有界定利益相关到何种程度的标准,事实上,这种标准的制定困难重重:参与主体过多容易造成众说纷纭与众声喧哗,加大决策成本;参与主体过少又使得公众参与效果受限,也正是因为如此,相关的制度法规才将参与主体的界定进行模糊处理。根据约翰·克莱顿·托马斯(John Clayton Thomas)基于有效决策模型的假定,对于特定的政策问题,“所有有组织和无组织的公民团体和公民代表,他们要么能够提供对解决问题有用的信息,例如对消费者偏好的信息;要么能够通过接受决策或者促进决策执行,影响决策的执行。”[5]38此标准在重大行政决策中的公众参与主体的界定同样适用,此外,参与的主體对于重大决策本身的关注程度也是影响重大行政决策效果的重要因素。根据西北政法大学姬亚平教授的观点,行政决策中,公众参与行政决策的主体界定标准是与公众的利害关系和公众的关心程度相结合的,在强利害关系与高关心度并存的情况下,公众参与的效果最好。[6]同样,将之用于重大行政决策之中,也是强利害关系与高关心度并存的情况下,公众参与的作用才能在最大程度上被激发。

在重大民生决策公众参与中,公众利益代表的遴选、利益表达与参与公众的组织化程度密切相关。这是因为分散的公众由于诉求不尽相同、政治参与素质参差不齐、参与热情高低不同往往面临着集体行动的困境。因此,政府应该进一步完善当前的利益代表机制,也就是说将松散的公众对其利益诉求进行聚合表达,“这样就需要行政机关调动这些群体参与的积极性,甚至在一定程度上提供人力和财力上的帮助,比如为消费者群体聘请律师、提供一定的经济补助等,并且在决策过程中应考虑利益群体的分化问题、强势利益群体和弱势利益群体的平衡问题。从更长远的角度来讲,政府应着力于培植社会自治力量。”[8]

(二)推动决策信息公开与公众意见采集

在重大民生决策中,公众对相关决策信息的知晓程度直接影响到决策中公众对决策的认知与接受程度。针对当前重大民生决策中存在的信息发布单向性和回应性差等问题所造成的信息不对称等问题,可以从以下方面解决。

第一,应该继续完善重大民生决策的信息发布机制。目前公众对重大民生决策相关信息的主要获取来源为政府网站以及政府信息公开。2016年4月由国务院办公厅发布的《2016年政务公开工作要点》明确提出积极推进决策公开,“各级行政机关特别是市县两级政府要积极实行重大决策预公开,扩大公众参与,对社会关注度高的决策事项,除依法应当保密的外,在决策前应向社会公开相关信息,并及时反馈意见采纳情况。推行医疗卫生、资源开发、环境保护、社会保障等重大民生决策事项民意调查制度。”[9]在此基础上,多省市均先后发布各自的《2016年政务公开要点》,这是在政府信息公开与发布上的长足进步,但通过对其进行的文本研究,各省市的政务公开工作要点普遍存在宏观目标相似、个性不足的问题。这就需要政府部门的决策者及工作人员切实认识到公众参与、社情民意在政府决策中的重要性,并根据当前的人员、网络、平台、制度现状开展信息工作。endprint

第二,提高公众对重大民生决策信息的获取意识与能力。准确、全面的决策信息是公众参与决策质量的保障,重大民生决策虽与公众生活息息相关,但因为其涉及人员广、效果显现慢、影响深远等特点,部分公众对其的认知与效果反倒没有诸如交通罚单、行政处罚等针对其个人利益、显效时间快的事件关注度高,反倒呈现出“事不关已”或是“法不责众”的“政治冷漠”。因此,政府部门应采用多种渠道与方法逐步提升公众对于重大民生决策及其他重大行政决策的参与意识。从公众获取政府信息公开的渠道看,2013年、2015年、2016年通过电子邮件或在线平台申请向民政部提交申请的分别占当年总申请的48.1%、49.2%、73%,这也从一个侧面反映出网络已经成为公众获取政府信息最主要的途径之一。在重大民生决策中,网络一方面优化了传统政治参与的方式、扩大了传统政治参与的范围、提高了参与主体参与政治的积极性与主动性的同时也带来了话语权竞争和参与公众的代表性问题。同时数字鸿沟、网络政治参与平台的嬗变、政治遴选机制和舆论整合机制的变革、沉默螺旋与极化效应的双重作用都是当前重大民生决策中以及其他公众参与问题不可忽视与回避的问题。因此,相关政府部门应当继续优化与完善重大民生决策的参与机制与参与平台,通过宣传,以及必要的培训等手段逐步提高参与公众的参与水平、参与能力与参与质量。

(三)完善公众参与启动与退出程序

“对公民参与最严厉的指责集中在公民参与造成了公共政策的扭曲。一些受到尊重的专家警告说,纵观政府的指责公共项目运作情况,如从交通工程建设,到水质量监控,再到核能资源管理,公民参与直接影响到公共决策和公共政策的质量。”[5]19这也就是说,公众参与良好效果的取得,受制于诸多条件,例如公众参与启动、持续、退出的时间与程序。重大行政决策较普通行政决策的特殊之处在于重大行政决策波及范围更广、影响程度更深,对利益格局调整幅度更大,因此更加要求决策质量的可靠。并且,在我国当前的政府治理格局下,公众参与程序的不完善本就极易造成决策质量的不稳定,加之重大民生决策中公众参与的启动与退出程序的不健全,极易使公众参与对重大行政决策造成质量风险。

从厦门PX项目、上海磁悬浮事件等,可以看出在行政决策中公众参与时间点的重要性,也可以看出政府垄断公众参与启动程序的弊端。因此,政府应该建立健全重大民生决策公众参与的启动程序。这就要求政府首先对要决策的重大民生问题做出合理、科学的预判:决策是侧重以决策质量为主要需求,还是侧重以公众接受度为重要导向?公众对决策的接受程度将如何?如果是在一些专业性极强、普通公众难以理解的重大决策问题上,决策就应是以质量为导向,虽然公众参与是重大民生决策的必经程序,但根据审慎性民主的观点,这时的公众参与在整个重大民生决策过程中存续的时间较短,公众参与的意见在其中也只是起到参考与借鉴,为规避公众对决策科学性与质量的消极影响,公众参与的退出制度极为重要;如果在要求政策制定与執行中要求较高的公众接受度,公众参与就有可能贯穿整个重大民生决策的始终。

重大行政决策的启动与退出程序是决策者对当前决策需求的理性判断,而对于参与公众而言,当政府将非涉密、必要的、详尽的重大行政决策相关信息公开,公众参与的启动程序便已开始。在这个意义上,公众参与的启动程序是建立在政府相关信息公开的基础之上,为了避免由于信息闭塞与不畅带来的公众参与风险,政府应当完善重大民生决策的信息公开制度。

(四)建立健全重大民生决策反馈程序

“一般情况下,公众意见在行政决策过程中仅起到咨询、参考的作用,行政机关必须考虑公众意见,并在做出最终决策时说明采纳或不采纳公众意见的理由,但决定权仍属于行政机关。这是审慎性民主(deliberative democracy)的根本要求。”[8]包括《行政程序法(专家建议稿)》在重大行政决策第一百一十五条也仅在公众参与中提及专家意见的采纳与否需要行政机关作出解释,而在公众意见的处理方法仅提及公众提意见的途径、方式、起止时间和联系方式,并没有提及行政机关对公众参与所提意见的处理与解释。我们一般会这样理解:公众参与在决策程序中只存在于“决策方案拟定之后向社会公开征求意见”和“征求意见结束”这两个节点之间……但其实不然,一项成熟的决策机制,应当从决策事项的立项到决策方案的拟定、决策的实施、决策后评估调整以及决策的监督等等一系列环节,都要通过拓宽公众参与的形式为参与提供适当空间。”[10]

重大民生决策公众参与反馈程序应与启动、退出程序配套执行,当公众参与启动程序开始,反馈程序也应随之开始;当公众参与退出程序完结一直到决策结束,反馈程序也应存续一段时间以对公众参与的结果做出回应。对所有的公众参与意见进行收纳、整合与反馈的确对行政机关会造成不小的压力,因此,重大民生决策的反馈程序可根据决策类型的不同分为行政机关必须反馈和公民申请反馈两种形式。政府必须反馈的公众参与意见内容应该涵盖最终的决策体现公众参与意见内容、公众呼声较高的意见却未被采纳的理由等,由公众提请申请反馈的内容应告知公众申请的路径与要求,根据公众需求进行反馈。重大民生决策反馈程序是约束行政机关认真研究公众参与意见的重要手段,也是公众确认其参与有效性的重要途径。但也需要注意,行政机关必须对真正的公共利益具有深刻与坚定的认同,否则就可能产生行政机关为了迎合参与公众的需求而造成更大范围上公共利益的缺失等问题。

参考文献:

[1] 王锡锌,章永乐. 我国行政决策模式之转型——从管理主义模式到参与式治理模式[J]. 法商研究,2010(05):3-12.

[2] 杨丽苹. 当前地方政府民生决策中公众参与研究[D].南京师范大学,2013.

[3] 翁有为. 建国初期毛泽东对重要民生问题的处理和思考[J]. 东岳论丛,2011(10):67-75.

[4] 肖泽晟. 从公众参与到利益衡量和理由说明——重大公共资源配置行政决策程序法治化的方向[J]. 法学杂志,2013(09):77-82.endprint

[5] 约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[6] 姬亚平. 行政决策程序中的公众参与研究[J]. 浙江学刊,2012(03).

[7] 戴建华. 行政决策的程序价值及其制度设计[J]. 云南社会科学,2012(04).

[8] 陈军平,马英娟.行政决策中的公众参与机制[J]. 中国行政管理,2009(01).

[9] 国务院办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知[EB/OL].(2016-04-18)[2017-08-16]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-04/18/content_5065392.htm

[10]骆梅英,赵高旭.公众参与在行政决策生成中的角色重考[J]. 行政法学研究,2016(01):34-45.

Abstract: The issue of peoples livelihood is the key and difficult point in the government's administrative decision. Public participation is the change and reconstruction to traditional livelihood decisions, a way to defuse interest contradictions and conflicts which bring by the reform and one of the important ways to build a harmonious society. But in this process, there are some problems, such as the unclear participation of the public, the information asymmetry, the right of startg public participation monopolized by government and the lack of the feedback system. Considering the pluralistic value orientation in the decision-making procedure is important to Peoples livelihoods, and taking the prudent system as the continuous propelling path, we should make a clear public participation in the main body of people's livelihood decision-making, promote the decision-making information public and public opinion collection, improve the public participation in the initiation and exit procedures and establish the governments feedback system.

Key words: Administrative decision;Public participation ; The major livelihood decision-making

責任编辑:李祖杰邓卫红endprint