长寿之谜

袁越

关于长寿,历史上诞生过很多理论,彼此间争论不休。

美国的“长寿之乡”

从旧金山市中心出发,穿过狭窄的街道和拥挤的人流一路向北,跨越著名的金门大桥,就进入了马林郡(Marin County)的地界。这个郡是美国的“长寿之乡”,男性预期寿命为81岁,女性预期寿命为84岁,综合排名全美第一。

我的“人类长寿探秘之旅”就从这里开始,不过原因并不是因为这里寿星多,而是因为全球第一家专门研究长寿问题的独立科研机构“巴克研究所”(Buck Institute)就坐落在马林郡内的一座小山之巅。研究所由一组乳白色的建筑组成,由著名华裔建筑师贝聿铭亲自设计,外表看起来极为朴素,但内部却充满了各种现代元素,相当精巧。

巴克研究所之所以选择建在马林郡,也不是因为这里是所谓“长寿之乡”,而是因为旧金山湾区出众的科研实力和投资环境。距此地一小时车程以内就有三所世界排名前十位的大学,分别是加州大学旧金山分校、加州大学伯克利分校和斯坦福大学。从这里开车去硅谷也用不了一个半小时,后者绝不仅仅是全球IT行业的中心,同时也是很多生物技术公司的摇篮。

长寿正是目前硅谷最热门的话题之一,该领域的一位狂人奥布雷·德格雷(Aubrey de Grey)创立的长寿研究基金会(SENS Research Foundation)就坐落在硅谷的中心“山景城”(Mountain View)。德格雷宣称“能够活到1000岁的人已经出生了”,这句极富诱惑力的口号被美国媒体放大后感染了很多人,也感动了不少投资者。相比之下,畅销书《奇点临近》(The Singularity Is Near)的作者雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)则认为真正意义上的长寿是即将成为现实的脑机接口技术,人类将能够通过这种方式获得精神上的永生。库兹韦尔目前受雇于谷歌公司,正是在他的影响下,谷歌出资成立了一家专门研究长寿问题的高科技公司Calico,可惜这家公司以刚刚成立缺乏成果为由拒绝了我的采访申请。

为什么硅谷会如此热衷于长寿研究呢?2017年4月出版的《纽约客》(The New Yorker)杂志刊登了一篇长文,解释了其中的奥秘。该文援引一位资深人士的话说,硅谷的风险投资家和程序员们虽然不懂生物技术,但他们懂编程,也知道大数据应用的厉害。这些人普遍相信生命就是一个数据量比较大的程序而已,因此可以通过寻找程序中的缺陷而将其修复,从而达到治疗疾病甚至延年益寿的目的。

另一个原因是,遍布硅谷的那些精力旺盛的暴发户们相信,他们如此有钱,如此无所不能,却居然还和周围那些庸碌之辈一样只能活一辈子,这件事实在是太不酷了。HBO电视剧《硅谷》中就有这样的情节,一位踌躇满志的硅谷投资人豢养了一个身体健康的小伙子,每日为他提供年轻的血液,因为他相信输年轻人的血能延缓衰老,让他永葆青春。

这个情节并不是夸张的讽刺,而是确有其事。就在2017年初,一家名为“不朽”(Ambrosia)的生物技术公司刚刚在旧金山湾区成立了。这家公司试图通过输血来让那些渴望长生不老的百万富翁们恢复青春,第一批顾客全都来自硅谷,每人收费8000美元。有意思的是,硅谷所在的旧金山湾区实际上已经是全美最长寿的地区之一了。美国人均预期寿命排名前十位的郡有三个都在湾区,其中就包括硅谷所在的圣塔克拉拉郡。其他几个长寿郡也都在富人云集的地方,包括洛杉矶和华盛顿特区周边的郊县。这些地方自然环境优美清洁,医疗条件优越,居民的健康意识也很强,这三条恰好都是成为“长寿之乡”的必要条件。

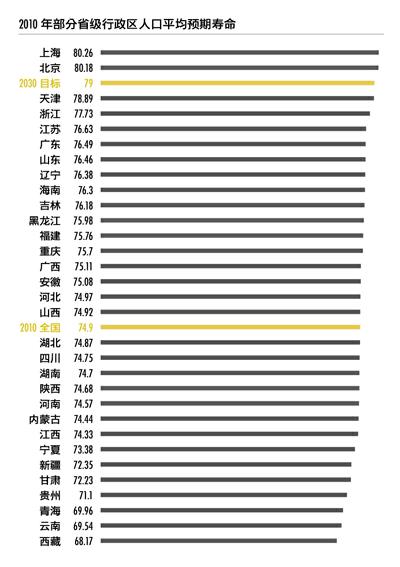

写到这里必须指出,美国并没有“长寿之乡”的说法,这是个很有中国特色的名词,暗示长寿之地一定是在乡下。其实根据最新统计,全球最长寿的地区是香港,男性预期寿命为81.2岁,女性为87.3岁,平均值首次超过了日本。即使只看中国大陆地区,北京和上海的人均预期寿命也都超过了81岁,远高于被誉为“长寿之乡”的广西巴马瑶族自治县,该县的人均预期寿命仅为76岁,和全国平均数字持平。

巴马县之所以敢自称“长寿之乡”,原因是该县超过100岁的人瑞数量据说很多。但因为100年前大多数乡村的户籍登记制度很不健全,导致这个数字非常不可靠。事实上,不少人怀疑日本之所以出了那么多长寿老人,就是因为战争年代很多日本人为了逃避兵役或者多领一份救济粮而冒名顶替死去的年长亲属。

还有一个重要原因就是故意造假,原因各异。有的是出于经济目的,比如巴马县就以长寿之乡的名义高价贩卖一系列土特产品,像什么巴马可滋泉、巴马白泥和巴马火麻油等等,但这些东西目前都没有科学证据证明有效。还有的是为了宣传某种思想,比如古代各大宗教门派都喜欢宣称自己的教主万寿无疆。更多的则是出于“为尊者讳”的善意,把耄耋老人的年龄再多说几岁又有何妨?结果肯定是皆大欢喜。

但科学不能造假,必须较真。目前学术界公认的年龄最大的人瑞是法国人珍妮·卡尔蒙(Jeanne Calment),她出生于1875年2月21日,死于1997年8月4日,享年122岁零164天。她家是开颜料铺子的,她在上世紀90年代接受记者采访时说,她清楚地记得小时候家里曾经接待过一位脾气暴躁、一身酒气的丑鬼顾客,后来才知此人名叫凡·高。

卡尔蒙是迄今为止唯一活过120岁的人,在她去世之后很长一段时间内,意大利人艾玛·莫拉诺(Emma Morano)接替了她的位置,成为地球上活着的人当中年纪最大的人瑞。莫拉诺出生于1899年11月29日,死于2017年4月15日。在她去世之后,世界上再也没有一个出生于19世纪的人了。

从某种意义上说,直到这一天为止,人类才终于正式向那个伟大的世纪告别。

“去年发表的两篇论文称,人类的寿命极限是120岁,不可能再多了。”巴克研究所现任所长埃里克·威尔丁(Eric Verdin)博士对我说,“一个主要原因就是地球上已经有过几十亿人,但却再也没有一个人能活过120岁,这个样本数量足够大,很有说服力。”

威尔丁博士在他那间明亮的所长办公室里接受了我的采访,进入正题之前他还透露了一个关于卡尔蒙女士的小八卦:“她直到去世前两年才终于戒了烟!当然了这可不等于说吸烟有助长寿,而是说如果她不吸烟的话有可能活得更长。”

卡尔蒙是在1997年去世的,而巴克学院两年后即宣告成立,我本以为两者之间有什么联系,但威尔丁博士告诉我不是这样。

“从上世纪80年代末期开始,几家研究所相继发现了几个长寿基因,能够把实验动物的寿命提高好几倍。这件事震惊了整个生物学界,真正意义上的长寿研究正是从那个时候开始的,我们只不过顺应了这个潮流而已。”

为什么几个长寿基因的发现会让生物学家们如此震惊呢?故事必须从长寿研究的起源开始讲起。

长寿研究的物理学时代

每个人都想长寿,每个民族都有自己的长寿传说,这个自不必多说。

但在古代,长生不老被认为是只有少数帝王将相或者异能人士才有的专利,比如中国有秦始皇派遣三千童男童女去海外采集长寿仙丹的传说,西方人则干脆把长寿归到了神话的范畴里,普通人是无福享受的。

科学意识萌芽之后,终于开始有人试图理解长寿的原因,或者更准确地说,试图解释死亡的真相。比如有人相信生命体内有一种神秘的“活力”,所有生命活动都需要消耗“活力”,一旦用完了生命就终结了。还有人提出过一个听上去似乎很有道理的假说,认为一个人的心跳次数是有上限的,甚至还算出了这个上限是10亿次,跳满10亿次人就活不成了。这个假说还有个变种,那就是所谓的“能量守恒”理论。该理论认为生命一辈子所能消耗的能量是有限的,所以新陈代谢速率越快的生物死得越早。

“曾经有个理论认为动物的体型大小和寿命有关,体型越大的动物越长寿,原因就是体型和新陈代谢速率有关联。”威尔丁博士对我解释说,“学过数学的人都知道,一个物体的体积越小,其表面积和体积之比就越大,这就相当于扩大了单位体积的散热面积,身体就必须加快新陈代谢的速率以抵御寒冷。”

威尔丁博士还举了个实际的例子:普通小鼠的心跳次数是每分钟600次,呼吸频率是每分钟100次,两项重要指标几乎都是人类的2倍,而小鼠寿命也只有2~3年。相比之下,大象的心率和人类差不多,平均寿命也和人类差不多。

有人曾经把几十种常见动物的体重和寿命做成了一张图,发现其变化趋势非常明显,几乎是一条直线,数学家们完全可以根据这条直线推导出一个体重和寿命之间的换算公式,只要把某种动物的体重代入这个公式,就能计算出它的大致寿命。

如果事实真是如此的话,那就意味着一个人要想长寿的话,最好的策略就是尽量减少自己的新陈代谢速率,变成一个懒虫。所幸随着科学家研究的动物种类越来越多,那条直线也越来越不规则了。比如鸽子和小鼠的体重差不多,新陈代谢速率也相近,但鸽子的寿命却是小鼠的10倍以上。

另外,如果只在某个物种内部比较的话,上述规律同样是不成立的,甚至有可能正相反。比如大狗通常会比小狗死得早,人类中的人瑞往往也是身材瘦小的居多。最关键的是,有越来越多的证据表明锻炼身体有助于长寿,这一点和新陈代谢理论的预测正好相反。

还有一点非常有趣,那就是人类绝对是哺乳动物中的异数。如果我们把人类的平均体重代入前文所说的那个公式的话,计算出来的结果是人类应该活不到20岁!换句话说,如果那个公式是正确的,那就意味着人类寿命已经远远超过了自然界所能允许的上限,恐怕很难再增长了。

还好这个理论现在已经被彻底否定了,因为该理论的基本假设是不正确的。从某种意义上说,这个理论假设生命体和一辆车一样,都必须遵从热力学第二定律(熵增原理),用得越多磨损就越多,坏得也就越快。但是,生命是活的,和一辆车有着本质区别,这一点最早是被一位物理学家首先揭示出来的。1943年,著名奥地利量子物理学家薛定谔在都柏林三一学院发表了一個题为“生命是什么?”的演讲。在那次演讲中,薛定谔首次提出生命最本质的特征就是能够不断地从外界获得能量,以此来维持自己的负熵状态。这个过程并不违反热力学第二定律,因为生命本身不是封闭系统,它能够把正熵作为废物排出体外。

同样拿车做个比喻。如果我们愿意不计成本地修车,哪个部件坏了就换个新的,一辆车完全有可能永远地开下去。生命就是这样一辆车,只不过修车过程是靠自身的力量来完成的,无需借助外力,这就是生命和非生命最大的区别。

既然如此,为什么这个过程不能永久地持续下去呢?最早给出答案的同样是两位来自非生物界的科学家。一位是波兰裔美国核物理学家里奥·西拉德(Leo Szilard),他从原子核裂变的过程中得到启发,认为关键就在于DNA的每一次复制都会产生少量误差,这些误差会随着细胞分裂而被逐渐放大,整个过程和核裂变一样都是指数增长的,总有一天会让大部分基因失去功能,从而导致大量细胞死亡,生命系统就崩塌了。

这个理论本质上就是磨损理论的一个变种,只不过西拉德试图用数学的方法证明这种磨损是无法修复的,因此也是无法避免的。可惜的是,西拉德低估了进化的力量。1978年干细胞被发现,生物学家们意识到组成人体的体细胞并不是按照一分为二、二分为四这样的节奏分裂而来的,而是全都来自少数干细胞。这些干细胞平时被严密地保护了起来,其DNA很难发生磨损。一旦身体某处有需求,这些干细胞就会发生分裂,产生出的后代被运送到指定地点,分化成特定功能的体细胞,去完成特定的任务。

换句话说,西拉德理论本身是没错的,但生命进化出了干细胞这样一个巧妙的细胞扩增模式,有效地防止了西拉德理论所预言的系统崩塌。

另一位是美国化学家德纳姆·哈曼(Denham Harman),他本来是研究放射化学的,在一次实验中意外发现接触过辐射的小鼠会未老先衰。他在研究这一现象的过程中逐渐意识到细胞内的线粒体同样会产生大量具有氧化作用的自由基,其破坏力和放射性物质产生的高能粒子是类似的,两者都会攻击细胞中的有机大分子,包括蛋白质、核酸和脂肪等,最终导致细胞功能的丧失。

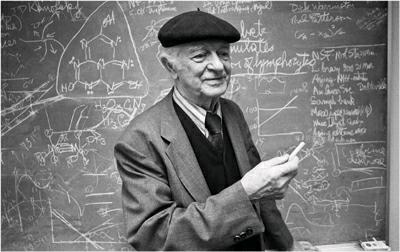

1956年,哈曼把这个自由基理论写成一篇论文,发表后引起了轰动。这个理论和西拉德提出的那个理论一样,听起来都是毫无破绽的,很快就在学术界找到了很多拥趸,其中最著名的支持者当属诺贝尔奖获得者、美国化学家林纳斯·鲍林(Linus Pauling)。他对自由基理论深信不疑,每天都要吃下去好几勺维生素C药片,希望这种具备一定抗氧化功能的维生素能够帮助他健康长寿。最终他活了93岁,虽然可以说是长寿了,但也算不上是一个奇迹。

如今这个自由基理论同样遭到了质疑,无数实验证明无论是食用大量具备抗氧化功能的蔬菜,还是服用抗氧化药物都不能增寿,甚至反而还会加速死亡。可惜这些实验结果并没有得到广泛的传播,市面上还能见到很多以“抗氧化”为卖点的保健食品在卖高价。

事实上,西拉德的那个理论同样具有顽强的生命力,直到今天医生们还会用“磨损”来解释各种组织和器官的衰老。之所以会出现这种情况,其背后是有深刻原因的,后文将会做出解释。

读到这里也许有些读者会问,为什么提出长寿理论的都是物理学家或者化学家呢?长寿难道不应该首先是个生物学问题吗?没错,长寿当然是个生物学问题,但这件事本身却和生物学领域最不可撼动的进化论发生了冲突,导致生物学家们在很长一段时间里都把长寿研究视为禁区,没人敢碰。

长寿研究与进化论

达尔文于1859年出版了《物种起源》,生物学从此进入了一个崭新的时代。达尔文在这本书中几乎没有提及长寿的问题,一方面他老人家有更重要的问题需要解答,另一方面长寿这件事似乎和进化论有冲突。按照《物种起源》里的说法,如果一个种群中有一个个体进化出了超长的寿命,那它岂不是会生下更多的长寿的后代?如此这般一代一代地传下去,地球上肯定会充斥着长命百岁的生物,为什么这样的事情没有发生呢?

这个问题肯定有人提出过,但当时的生物学家们并没有想出太好的解释,只有一位名叫奥古斯特·魏斯曼(August Weismann)的德国生物学家做过一次并不成功的尝试。他在19世纪末提出过一个理论,认为地球上的所有生物都生活在一个激烈竞争的环境中,只要时间足够长,每个生命个体都会因为各种艰难险阻而遍体鳞伤。于是大自然进化出了死亡,把这些羸弱的个体清除出去,好给新来的健康个体腾出位置。

仔细一想不难发现,这不是个很好的解释,不但缺乏细节,而且有一种循环论证的味道,因为他首先假设存在羸弱的个体,然而这个假设本身正是需要解释的问题。魏斯曼本人显然也意识到了自己的错误,他并没有在这个问题上浪费太多的时间,提出这个理论后便转身去做别的事情了。但大家千万别因此而小瞧了这位魏斯曼先生,他被很多人认为是整个19世纪第二重要的生物学家,仅次于达尔文。正是他第一个意识到多细胞生物体内的所有细胞可以分成体细胞(Somatic Cell)和生殖细胞(Germ Cell)这两大类,后者才是不朽的存在,前者只是为了促成后者的不朽而被进化出来的工具而已。

从这个角度出发再来审视魏斯曼提出的这个长寿理论,就不难看出其真正的价值。这个理论虽然逻辑上存在漏洞,但却正确地指出了进化的实质,那就是生殖细胞的延续。相比之下,生命个体本身是不重要的,是可以被抛弃的。

自从魏斯曼提出这个理论后,时间又过去了半个世纪,在此期间生物学家们发现了基因,搞清了遗传的基本规律,但却仍然没人敢去研究一下长寿的奥秘。直到1951年,英国著名的免疫学家、诺贝尔奖获得者彼得·梅达瓦(Peter Medawar)在伦敦大学学院所做的一次演讲中才又一次触及到了这个禁区。他指出,我们之所以会死,原因是当我们完成了繁殖后代的任务后,自然选择就不再搭理我们了,任由我们老去。

具体来说,梅达瓦假设我们体内有两组基因,一组在我们年轻时起作用,另一组只在我们年纪大时才起作用。如果前者出了问题,我们就留不下后代,因此大自然对于第一组基因所施加的选择压力是非常大的,其结果就是这些“年轻基因”的質量会越来越好,这就是为什么我们年轻时身体都那么好的原因。但当我们完成了繁殖后代的任务之后,再出什么毛病就无所谓了,也就是说在我们中年之后,大自然给予我们的选择压力骤然减小,于是后一组“老年基因”的质量便每况愈下,最终导致我们衰老并死亡。

现在想来,梅达瓦提出的这套理论仍然问题多多,因为他事先假设我们有两组基因,而且假定这两组基因分别在年轻和年老时起作用,这是典型的循环论证。不过,这套理论首次把长寿和基因联系了起来,梅达瓦大胆地假设寿命很可能是由基因所决定的,这一点和物理学家们提出的基于“磨损”的那两个理论有着本质的区别。

由于梅达瓦是生物学领域的泰斗级人物,说话很有分量,因此在他发表那次演讲之后的30多年时间里,来自世界各地的生物学家们又陆续提出了很多假说,从细节上丰富了梅达瓦的基因理论,弥补了其中的不足之处。其中有三个假说得到的支持者最多,下面按照时间顺序对这三个假说做一个简要介绍:

第一个假说名叫“突变累计”(Mutation Accumulation),大意是说,在进化的过程中会出现很多基因突变,大部分突变都是不好的,注定将会被自然选择所淘汰,只不过淘汰的速率有所不同。那些特别坏的突变肯定很快就被淘汰掉了,但那些不那么糟糕的基因突变淘汰起来就要慢得多,会在群体中保留一段时间,这就是生物进化必须付出的代价。在这些不那么坏的基因当中,凡是影响生物发育早期性状的坏基因肯定会最先被淘汰掉,因为它们影响了繁殖。但那些只影响中后期性状的坏基因遇到的选择压力就会小一些,生命体来不及将其清除出去,就是它们导致了衰老和死亡。

第二个假说名叫“拮抗基因多效性”(Antagonistic Pleiotropy),这个假说的关键词是“基因多效性”,意思是说有一类基因具备多种功能,年轻时能提高生育能力,年老时则会导致衰老和死亡。因为自然选择只关心繁殖的效率,因此这样的基因在进化上具备优势,很容易被选中。但当个体进入中老年之后,这些基因便显示出不好的一面,最终导致个体死亡。

第三个假说名叫“可抛弃体细胞”(Disposable Soma),该假说的核心思想就是生物的可支配能量是有限的,繁殖需求肯定是排第一位的,这是自然选择理论所导致的必然结果,于是其他需求就被牺牲掉了,比如保持身体永远健康。显然,这个假说的思想鼻祖就是魏斯曼,當初正是他提出为了保证生殖细胞的健康,体细胞是可以被牺牲掉的。

上述三个假说都有一定的道理,但也都存在一些无法解释的问题,生物学家们为此争论不休,谁也说服不了谁,毕竟这些假说尚处于纸上谈兵的阶段,谁也没有拿到过硬的证据。最终大家一致认为,要想解决这个问题,必须找到能够控制衰老和死亡的基因,但大家同时也相信,像衰老和死亡这样的大事件肯定是由很多个基因所控制的,不可能找到一个单独的基因能够影响生物的寿命。

但是,大自然很快就用事实告诉生物学家们:你们猜错了。

长寿基因

“1988年,加州大学尔湾分校的托马斯·约翰逊(Thomas Johnson)博士发现了Age-1基因,能够把线虫的寿命增加60%。”威尔丁博士对我说,“当时很多人都以为这是个孤立事件,没想到10年后,也就是1998年,加州大学旧金山分校的辛西娅·肯扬(Cynthia Kenyon)博士又发现了Def-2基因,能够把线虫寿命增加一倍。后来她又在此基础上做了进一步的突变筛选,竟然把线虫的寿命提高了10倍!这个消息震惊了整个科学界,此前谁也没有料到单个基因突变竟然能有如此大的效力。”

于是,就在这个消息出来后的第二年,巴克研究所宣告成立。事实上,从20世纪末到21世纪初的那几年时间里,全世界涌现出了一大批专门研究长寿问题的研究所和高科技公司,大家从那个小小的线虫身上看到了彻底改变人类命运的希望。

“上世纪80年代之前没人相信长寿基因的存在,全世界的生物学家们都认为不可能有任何基因能够大幅度地延长寿命。Age-1、Def-2和Tor等基因的发现彻底改变了大家对于这个问题的认识。”巴克研究所的研究员潘卡基·卡帕西(Pankaj Kapahi)博士对我说,“记得当时也有不少人认为这些长寿基因有可能只在线虫身上有效,不适合高等生物,没想到类似的同源基因很快就在果蝇和小鼠身上找到了,只是寿命增加的幅度不如线虫那么显著而已。”

卡帕西博士是英国著名生物学家托马斯·柯克伍德(Thomas Kirkwood)的学生,后者正是“可抛弃体细胞”理论的奠基人。这个理论在很长一段时间里都得不到大家的支持,原因就是找不到基因证据。事实上,前文提到的那三个长寿理论一直乏人问津,原因也是没有基因证据的支持。

“我研究长寿已经有20年了,记得20年前我刚入行的时候参加过一次长寿研讨会,只来了不到30人。”卡帕西博士对我说,“可是,前两天刚刚结束的湾区长寿大会居然有350人参加,创了纪录。”

为什么会这样呢?熟悉生物学研究现状的人都知道,最近这半个世纪以来,生物领域几乎被基因研究垄断了,任何看起来很复杂的问题,只要发现了相应的基因,似乎立刻就能迎刃而解。反过来,任何一个缺乏基因证据的课题都很难获得研究经费,因为大家都会觉得这样的课题很难深入下去。长寿就是这样一个课题,虽然它一直被认为是生物学皇冠上的那颗明珠,但却一直缺乏吸引力。就拿“可抛弃体细胞”理论来说,这一派的科学家们很早就猜测长寿很可能和能量的分配有关,但却始终找不到确凿的基因证据,研究进行不下去。长寿基因的发现完美地提供了这样的证据,因为目前研究过的大部分长寿基因都与新陈代谢的调控有关。

于是,长寿研究终于热闹了起来。按照威尔丁博士的说法,目前的整个长寿领域都是围绕着这几个长寿基因在做文章,大家都在试图搞清这些基因的工作原理,然后想办法转移到人类身上。但是,20多年过去了,科学家们沮丧地发现,情况远比他们想象的要复杂得多。

“目前长寿研究领域公认的世界纪录是由线虫保持的,科学家已将线虫的寿命提高了10倍。”巴克研究所的另一位元老级研究员朱迪丝·坎皮西(Judith Campisi)博士对我说,“但果蝇的最高纪录只提高了2倍,小鼠的最高纪录更是只提高了大约30%。换句话说,越是高等的动物,能够控制寿命的长寿基因数量就越多,单个基因的作用就越小。”

这里所说的线虫全名叫作“秀丽隐杆线虫”(Caenorhabditis Elegans),这是一种非常原始的模型动物,身体结构极为简单,不但没有肌肉和骨骼系统,也没有免疫系统和干细胞。事实上,成年线虫全身只有959个细胞,每个细胞的来龙去脉都已经被研究清楚了。正常情况下线虫活不过3周,非常适合用来研究长寿问题,但很多超级长寿的线虫都处于一种介于“活着”和“冬眠”之间的亚健康状态,不少研究者认为这样一种半死不活的状态对于人类而言没有参考价值。

但是,即使我们只比较那些活性和生殖能力均不受影响的线虫,目前的长寿世界纪录也已达到了正常寿命的5倍左右,也就是说科学家们只需引入几个基因突变就能让线虫健康地生活15周以上,换算成人类的话就相当于活到500岁。如果这个目标真能在人身上实现的话,哪怕只有线虫增寿效果的十分之一,那也是相当震撼了。可惜的是,这个领域至今也没有拿出任何像样的成果可以应用到人类身上。

在坎皮西博士看来,类似线虫那样的结果之所以很难在人类身上重复,原因就在于人是高等动物,而动物越是高等,控制其生命过程的基因数量就越多,每个基因的贡献值也就越少。“‘拮抗基因多效性理论的发明者麦克·罗斯(Michael Rose)博士曾经做过一个有趣的实验,他采用人工方式筛选长寿果蝇,也就是每一代都只让活得最长的果蝇交配产卵,如此简单的过程只重复了10代就已经筛选出寿命延长一倍的长寿品种了。”坎皮西博士对我说,“当然我们不可能在人类身上做这种实验,但我猜即使真的这么做的话,至少也得花好几万年才能见效。我不相信人类基因组当中存在那种能够大幅度增加寿命的所谓‘主控基因(Master Gene),如果真有的话,以我们现在的研究力度,应该早就发现它了。”

虽然暂时没办法让人长寿,但威尔丁博士仍然野心勃勃。“我是2016年11月走马上任的,当上院长后我立刻制定了一个目标,那就是加快临床试验的速度,尽快把我们从动物实验中获得的知识运用到人类身上。”威尔丁对我说,“只不过我们的目标不是让少数人活得更长,而是让多数人活得更健康。”

这句话值得仔细琢磨,它暗示长寿研究的重点已经从提高“绝对寿命”(Life Span)转移到提高“健康寿命”(Health Span)上来了。这个转变并不都是科学家们主动为之,而是现实逼迫他们不得不这么做,否则就拿不到科研经费。

从长寿到健康

长寿研究之所以在20世纪的绝大部分时间里都不见起色,一个很大的原因就是这个领域的名声被一些心怀鬼胎的人毁掉了。

各位读者肯定都听说过“民科”这个词。由于一些历史原因,中国的民间科学家多半集中在数学和理论物理领域,这些人的诉求以出名为主,想靠它发财的人不多。但西方国家的“民科”则以长寿领域最为多见,因为这个领域需求量很大,但真实效果却又很难衡量,符合这两个特征的领域历来就是骗子的最爱,长寿首当其冲。

欧洲很早就出现过号称能让人长命百岁的“老西医”,现代医学诞生后这类人仍然没有消失,只是换了种方式,打着“科学”的旗号继续行骗。由于他们普遍口才极佳,不少人还有正规大学的博士头衔,所以他们说服了很多人为其捐款,其中不乏百万富翁,于是追求长寿渐渐成了富人和异想天开者的代名词。真正的科学家自然瞧不起这些人,把他们视为骗子,导致很多国家级科研基金都拒绝为长寿研究拨款。

“对长寿的追求一直遭人歧视,被认为是富人的奢望,其实长寿应该是所有人类的共同愿望,谁不想多活几年啊?”卡帕西博士对我说,“100年前一个人活到70岁就全村庆祝了,如今这样的人满大街都是,他们可不愿意回到过去。”

威尔丁博士则从另一个角度解释了社会上针对长寿研究的歧视态度到底是怎么形成的:“很多人一想起长寿研究,脑子里首先想到的就是一个富有的老头子躺在病床上,一大堆医生护士运用各种高科技手段维持其生命。还有很多人听说我是研究长寿的,立刻质问我,地球上已经有太多人了,为什么还要去增加更多人口呢?在我看来,所有这些反对者都犯了同一个错误,那就是想当然地把老年人视为生活不能自理的病人,是全社会的累赘,其实这样的景象同样也不是我们的目标,我们关心的不是提高绝对寿命,而是如何延缓衰老,提高人类的健康寿命。”

据威尔丁博士介绍,近代生物学研究的一个主要成果就是大幅度提高了人类寿命,其结果就是人类的平均寿命以每10年提高2年的速度在提升。也就是说,在过去的这一个世纪的时间里,人类的平均预期寿命从40多岁增加到了60多岁,大约增加了20年。但因为各种原因,人类的健康寿命却只增加了15年。

“老年人各项身体机能肯定不如年轻人,因此对于老年人来说,健康的定义就是没有任何能够影响其正常生活的严重疾病,健康寿命的意思就是一个人能够维持这样的状态多久。”威尔丁博士对我说,“目前美国超过65岁的人当中有一半患有至少一种严重的疾病,这是一种很不健康的状态。”

在威尔丁博士看来,长寿研究的进步加上抗衰老研究的滞后,为人类社会创造了一个以前从来没有过的全新阶层。这个阶层的人年龄在65~85岁之间,身体一直处于慢性病的折磨当中,活得相当痛苦。“我周圍经常见到这样的人,65岁得了第一次心脏病,开始服用他汀类药物;两年后又得了糖尿病,开始吃降糖药;5年之后又得了阿尔兹海默氏症,生活逐渐不能自理,只能住进养老院,在痛苦中勉强活到了85岁。”威尔丁博士对我说,“目前全球超过85岁的人当中有至少一半患有阿尔兹海默氏症,他们全都需要有人照顾才能活下去。如果这种情况没有改善,而人口平均预期寿命仍然以每10年增2岁的速度在增加,那么我们的医疗保健系统迟早会崩溃。”

这种局面显然是谁也不愿见到的,科学家们的目标就是想办法扭转局势,不让这种局面成为现实。要想做到这一点,首先就要减少老年病的发生。这里所说的老年病不是指那种只有老年人才会得的病,而是指那些发病率随着年龄的增长而大幅度增加的疾病,全称应该叫作“与年龄有关的疾病”(Age-related Diseases)。最常见的老年病包括骨质疏松、白内障、老花眼、癌症、心血管疾病和老年痴呆等,理论上年轻人也能得这些病,但发病率明显要比老年人低得多。

巧的是,这份名单中的后三种病也是目前发达国家当中最难治愈、杀人最多的三大疾病。目前全世界绝大部分医疗科研经费全都花在这三大杀手身上了,科学家们虽然取得了一些局部的胜利,但距离成功还远着呢。

为什么这三种疾病那么难治?最根本的原因就是科学家目前还没有找到任何办法来解决这三大疾病的最大致病因子。我们都知道抽烟、酗酒和过度暴晒会导致癌症,肥胖、高胆固醇和缺乏运动会导致心脏病,这些都是最为常见的致病因子,每一种因子都会增加癌症和心血管疾病的发病率。但是,目前公认的这三大疾病最大的致病因子并不是以上这些,而是衰老。随着一个人年龄的增加,这些病的发病率会成倍增长。比如,很多人认为高胆固醇是导致心脏病的罪魁祸首,但实际上年龄因素对于心脏病的贡献是高胆固醇的7倍。

换个简单的说法:如果你想知道一个人得心脏病、癌症或者老年痴呆的概率有多大,那么首先应该问一下这人的年龄,因为其他所有因素相对来说都是次要的。

问题在于,其他因素都是比较容易控制的,唯独年龄没有办法。“现代医学研究往往只关注单一疾病的防治,很少有人研究衰老问题,因为后者貌似是无法解决的。我们这个研究所的最大特点就是把衰老单独拎出来作为一个课题来研究,争取早日找到解决办法,一次性降低所有老年病的发病率。”威尔丁博士对我说,“我不认为这个目标是不可能实现的,要知道,古代的新生儿死亡率那么高,大家也习以为常了,认为理应如此。当时的医生也想不出解决办法,因为每个婴儿的死亡原因似乎都不一样。最终法国微生物学家路易·巴斯德(Louis Pasteur)发现了病菌,一劳永逸地解决了这个问题。衰老问题与此类似,一旦有人找到了衰老的生理基础,解决了这个问题,那么人类的健康长寿就将成为新的常态。”

巴克研究所的几位专家为我描绘了这样一幅场景:在不远的将来,每一个90岁的人身体都基本健康,不但生活完全能够自理,还能为社会做贡献。如果一个人仍然选择65岁退休的话,他完全可以再去大学读个学位,学习一门新的手艺,然后70岁时再找个新工作,快快乐乐地干上20年。

“我们不是在谈论衰老,而是在谈论生活。”坎皮西总结道,“所以我想对所有那些热爱生活的人们说,你们一定要有信心,请继续保持良好的生活习惯,也许再过20年我们就把衰老这个难题攻克了。”

结语

出生于1908年的瑟古德·马歇尔(Thurgood Marshall)是美国历史上第一个黑人大法官,这个职位是终身制的,因此有人问他这辈子打算活多久,他回答说:“我希望自己能活到110岁,然后死于一个嫉妒心太盛的丈夫的枪下。”

可惜他于1993年因病去世,没能实现自己的愿望。长寿领域研究者们的目标不是帮助三五个亿万富翁活到150岁,而是帮助无数个像马歇尔这样的人健康地活到100岁。