唐代外销瓷与销往地区的宗教文化关系

王少宇

(河南工程学院,河南 郑州 451191 )

1 唐代制瓷业的发展与陶瓷海外贸易的繁荣

唐代是中国陶瓷史上的大发展时期,与以往相比,唐代陶瓷的制作工艺水平有了很多创新和发展,制瓷窑场众多,且分布区域进一步扩展,形成了“南青北白”的发展格局。即南方以浙江越窑生产的青瓷为代表,而北方以河北邢窑、河南巩义窑和密县窑生产的白瓷为代表。此外,河南巩义窑生产的唐三彩、湖南长沙窑生产的釉下彩绘瓷,以及黑瓷、花釉瓷等也非常出色[1]。唐朝是中国对外交流比较繁荣的时期,唐朝政府与当时世界上许多国家之间有着频繁的文化交流和密切的贸易往来,而海上贸易的兴盛使得唐代陶瓷作为大宗商品大量销往海外[2],这不仅满足了销往地区人们的种种生活需求,还与这些地区在宗教文化方面进行了一定的交流。

据《唐会要》记载,公元7世纪时唐政府已与海外诸国有贸易往来了,《唐会要》卷66《少府监》中记载唐高宗显庆六年(公元661年)唐政府已经有一定量的海外贸易。当时在中国南部港口城市广州停泊有许多外国商船,唐朝政府要求政府各有关部门在每年四月以前预先登记好所需的货物,并准备好货款,委托相关官员在外国商船到达的十日内,办理好货物购买事宜,等官方的交易结束后,允许外商与民间商户进行贸易。安史之乱后,由于西北陆上丝绸之路遭到了破坏,加之航海技术与海上贸易航线逐渐成熟,中国东南部的海上贸易之路随之兴盛起来。公元8世纪初唐政府在广州设立了“市舶使”这一官职,专门管理政府的海外贸易,8世纪中后期的公元763年,唐政府在广州、明州(即宁波)两地正式设立了“市舶提举司”这一政府机构,专门管理海上对外贸易事务,这一事件标志着中国海洋贸易的兴起,而此时的海洋贸易已经成为唐政府不容忽视的一股经济力量[3]。唐宣宗(公元847-859年)时,阿拉伯商人苏拉曼曾航行到中国,他所著的《东游记》中记述了唐政府为了发展海上贸易,保护和鼓励海外商人在华贸易这一史实。当时不少阿拉伯商人曾长期居住在长安、广州、扬州、明州等地专门从事海上贸易。苏拉曼在书中对中国陶瓷的质量和技术大加赞赏,提到中国商船已经到达波斯湾的希拉夫港口,说明唐代中后期中国海上贸易已发展到一个比较高的水平。1998年在印尼勿里洞岛海域发现了一艘公元826年左右的唐代沉船,据考证这是一艘由中国驶往阿拉伯地区的阿拉伯商船,船上载有6万多件中国瓷器,占整个货物总量的98%,可见陶瓷做为唐代对外贸易中的大宗商品,最迟在9世纪早期已经输出到海外了。

唐代的外销陶瓷主要通过海上航线运输到亚洲的许多地方和非洲东海岸,通往日本、高丽的海上航线常常从中国东部沿海的登州、扬州、明州等地出发,通往东南亚和西亚的海上航线多从广州出发,或先从扬州出发后到广州,然后从广州到达东南亚、南亚,跨过印度洋到达西亚的阿拉伯地区和非洲东海岸。唐德宗贞元年间的宰相贾耽,在其著作《皇华四达记》中对这两条航线有详细的记录,称这两条航线为“登州海行入高丽渤海道”和“广州通海夷道”。1969年日本陶瓷学者三上次男先生,在他的著作中称这条海上贸易航线为“陶瓷之路”。公元8~9世纪兴起的海上陶瓷之路所经区域广泛,穿过了佛教和伊斯兰教两大世界文化圈,与这些地区在宗教和文化方面进行了一定的交流。唐代陶瓷输往国外最初并非有意识地向海外开拓市场,而是把陶瓷作为一种国与国之间馈赠的礼物,是唐政府与海外诸国沟通政治关系的辅助手段,这种方式的外销陶瓷也被称为朝贡贸易瓷,完全由唐政府一手操办,不与国内百姓接触,其实质为官方贸易。这些官方贸易外销瓷的整体风格与国内市场上的产品基本一致,造型和纹饰都没有专门为外销而作特别的设计。中晚唐以后随着海上陶瓷贸易的进一步繁荣和深化,朝贡贸易转为市舶贸易,非官方性质的民间外销瓷大量出现,一部分民间外销瓷在造型、纹饰、品种方面仍保留以往的传统,没有专门为外销而作特别的设计;而另一部分民间外销瓷为了适销获利,在造型、纹饰的设计上多考虑到销往地的宗教文化因素,与销往地的宗教文化关系密切。

从目前的考古资料看,唐代输往国外的陶瓷制品来自南北方多个窑口,一些学者把这些窑口归纳为“外销瓷四组合”,即越窑青瓷、邢窑白瓷、湖南长沙窑和广东地区诸窑口的青瓷,其中邢窑白瓷实际上包括了邢窑、早期定窑和河南巩县窑等窑口生产的白瓷器,还有一定数量的三彩瓷器,以上这些窑口的产品在海上陶瓷之路沿线均有发现。在以往的几十年中考古研究中,学者们先后在东非的埃及、南亚的印度、西亚的伊拉克和伊朗、东南亚的菲律宾和马来西亚,以及东亚日本等国的古代遗址上发现了这些窑口的瓷器标本。此外,唐代主要的贸易港口明州(宁波)、扬州、广州等地的遗址和沉船中也发现有这些窑口的瓷器[4]。本文将以这些窑口的外销瓷为例,探讨唐代外销瓷与输入地宗教文化的关系。文中有关唐代外销瓷的考古资料来源于中国本土的考古资料,以及海外博物馆和海外唐代沉船出水的文物资料,文章以这些实物资料为依据,并结合一些文献资料进行讨论,其中1998年在印尼勿里洞海域发现的唐代黑石号沉船上出水的文物对本文论证非常重要。

2 唐代越窑外销瓷与销往地区的宗教文化的关系

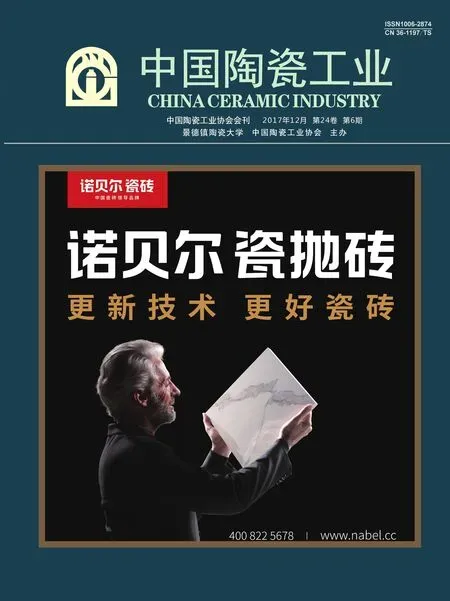

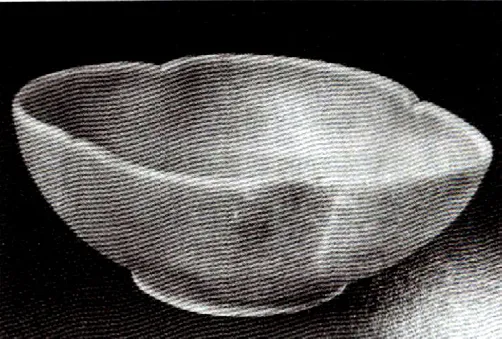

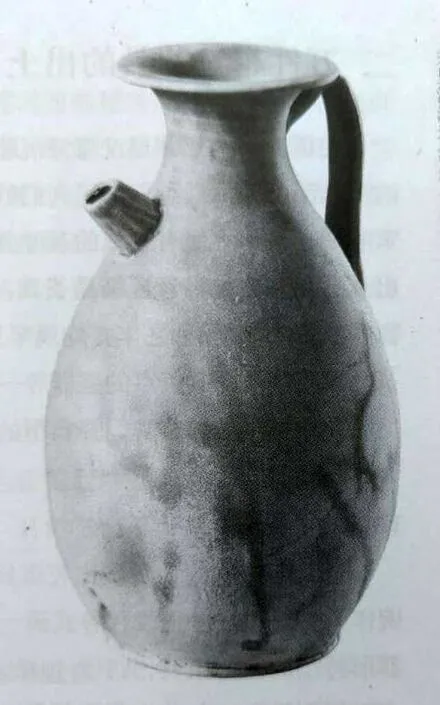

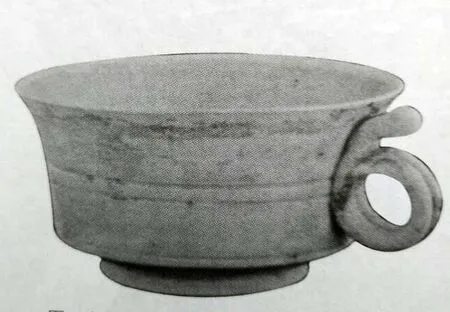

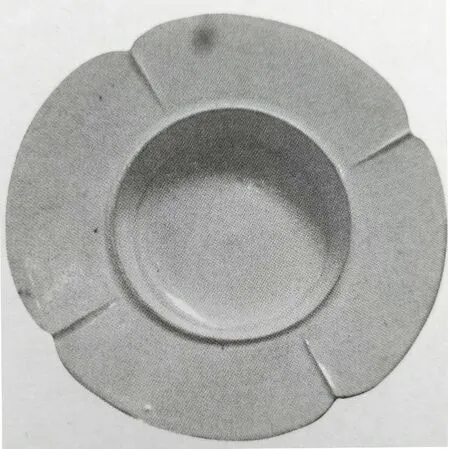

越窑青瓷是唐代南方陶瓷的代表,即“南青北白”中的“南青”。国内外一些遗址上发现的越窑瓷器标本、博物馆藏品,以及一些沉船提供的实物资料表明,公元8-9世纪时期的越窑青瓷沿海上陶瓷之路外销到亚洲至非洲的广大地区,是中国外销瓷的重要品种。大部分唐代越窑外销瓷器的种类与供应国内市场上的产品基本一致,无论造型还是纹饰没有专门为外销而做特别的设计和改变,保留了本土的风格,但有一部分越窑外销瓷器考虑到销往地的宗教文化因素,其造型和纹饰具有异域文化特点。日本福冈市的鸿胪馆是7世纪时日本模仿唐朝鸿胪寺建立的外交机构,主要作用是为了送迎遣唐使团、新罗使节和归化人,大约存在于7-11世纪。鸿胪馆遗址于1987年开始发掘,出土了大量的中国瓷器,有越窑、邢窑、定窑、河南巩县窑、长沙窑等,其中以9世纪的越窑青瓷最多,这些越窑青瓷器的式样与国内的一致[5]。1998年在印尼勿里洞海域发现的唐代黑石号沉船上出水有大约250件越窑瓷器,数量不多,但种类丰富,有碗、杯、盏托、执壶、香薰等,大部分的器物式样保留了中国本土的风格,如葵口碗(图1)、海棠式大碗、花口碗(图2)、海棠式杯(图3)、刻花碗(图4)、执壶(图5)等都可以在国内找到相同或类似的式样。这些越窑青瓷做工精细,烧造良好、釉色温润,有很多器物类似陕西法门寺地宫出土的皇家专用秘色瓷,学者们推测它们很可能是唐王朝官方贸易瓷,是唐朝皇帝赠送给阿拉伯或东南亚君王沟通政治关系的赠礼,担负着重要的外交使命,其造型与纹饰保留着浓郁的中国本土风格。印尼是海上丝绸之路的重要中转站,图6、图7分别为印尼穆希河出水的唐越窑执壶和唐越窑菱花形碟,这两件作品是9世纪后期到10世纪前半期越窑的典型器物,其造型和纹饰也都没有专门为外销而作特别的设计。在埃及的福斯塔特遗址、伊拉克的萨马拉遗址、伊朗的希拉夫遗址和日本奈良平城京遗址上,发现的唐代越窑标本也都能在国内找到相同或类似的式样[6]。

图1 唐越窑葵口碗Fig.1 Bowl with mallow petal rim, Yue ware, Tang Dynast

图2 黑石号出水的唐越窑花口碗Fig.2 Petal-rimmed bowl, Yue ware, Tang Dynasty,from the Batu Hitam

图3 黑石号出水唐越窑海棠杯Fig.3 Begonia-shaped cup, Yue ware, Tang Dynasty,from the Batu Hitam

图4 黑石号出水的唐越窑刻花碗Fig.4 Carved floral bowl, Yue ware, Tang Dynasty,from the Batu Hitam

图5 黑石号出水的唐越窑执壶Fig.5 Ewer, Yue ware, Tang Dynasty, from the Batu Hitam

图6 穆希河出水的唐越窑执壶Fig.6 Ewer, Yue ware, Tang Dynasty, from the Musi River

图7 唐越窑秘色瓷菱花碟Fig.7 Mallow petal-rimmed plate, secret colored Yue ware,Tang Dynasty

还有一部分越窑外销瓷式样考虑到销往地的宗教文化因素,如一些外销到东南亚的越窑青瓷器造型具有浓厚佛教意味,与当时印尼历史上信仰佛教的室利佛逝国有着深厚的渊源。室利佛逝国是7—13世纪印尼苏门答腊岛上一个笃信大乘佛教的古国,一些越窑外销产品迎合了室利佛逝国对佛教的信仰。黑石号沉船上出水的瓷碗、水注、酒壶、香薰等越窑器物带有明显的佛教色彩。图8是黑石号沉船上出水的越窑雕花镂空青瓷熏炉,熏炉是大乘佛教僧侣诵念佛经时使用的一种供具[7],这种式样的熏炉在中国本土很少见到。黑石号沉船上的越窑青瓷盘、碗、碟、盖、盒和四系壶的壶身上都仔细地刻划着具有佛教象征意义的莲花。专家们推测黑石号船中途很可能在印尼的室利佛逝及中爪哇一带进行贸易,为当时佛教盛行的室利佛逝国提供与佛教有关的外销瓷商品。室利佛逝国的首都旧港是海上贸易和文化交流的中转站,也是佛教传播的中心,旧港的穆希河中出水有不少具有浓厚佛教意味的唐代越窑青瓷器[8]。图9为穆希河出水的唐至五代时期越窑青瓷摩羯鱼灯,摩羯鱼形象源自印度教,后成为佛教中的经典动物,象征着菩萨。具有浓厚佛教意味的摩羯鱼形油灯,是室利佛逝国信佛民众喜欢的越窑青瓷器。一些考古资料显示,公元9-10世纪外销到东南亚地区的越窑青瓷,有相当一部分出土于佛教遗址中,这些越窑外销青瓷极有可能被视作贵重器具用在佛教礼仪中。

图8 黑石号出水的越窑熏炉Fig.8 Incense burner, Yue ware, from the Batu Hitam

图9 印尼穆希河出水的唐至五代越窑摩羯鱼灯Fig.9 Fish lamp, Yue ware, Tang to the Five Dynasties,from the Musi River

根据上述资料可以发现,唐代越窑外销青瓷大部分保留了本土的风格式样,与内销产品基本一致。但也有一部分外销青瓷在式样设计上考虑到销往地的宗教文化因素,而且一些越窑外销青瓷常被视作贵重器具用在佛教礼仪中。

3 唐代邢窑外销瓷与销往地区的宗教文化的关系

同越窑一样,邢窑白瓷也具有官方贡瓷性质,担负着朝贡贸易使命,此外,邢窑白瓷也有一定数量的民间贸易瓷。大部分唐代邢窑外销白瓷式样保留了本土的风格,但也有一部分邢窑外销产品在式样上考虑到销往地区的宗教文化因素。

唐代邢窑白瓷出自河北内丘,即“南青北白”中的“北白”的代表。唐李肇的《国史补》上说:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之”,说明唐代邢窑白瓷曾大量行销天下。不少文献上记载唐代邢窑白瓷是向朝廷进贡的贡品,一些传世的邢窑白瓷上刻有“盈”字款,这是唐代皇家“大盈库”制瓷的特殊标记。“黑石号”沉船出水有350件白瓷,有细白瓷器与粗白瓷器两种,经学者们研究甄别,其中的细白瓷为唐代邢窑产品,粗白瓷多为唐代巩县窑产品。这些出水的器形有杯、杯托、碗、碟、执壶、罐、穿带壶等,许多器形在国内考古资料中都有发现,如图10这件束腰型单柄敞口杯是唐代邢窑仿金银器的造型, 图11的花口出筋白瓷盏托 ,图12的白瓷出筋菱花碟,图13的白瓷玉璧底直口碗,以及图14白瓷玉璧底直口碗,这些外销白瓷器的式样都是唐代邢窑常见的造型。此外,海外一些遗址发现的唐代邢窑标本,一些博物馆收藏的唐代邢窑器型也多为唐代邢窑的典型式样。

图10 邢窑白瓷单柄敞口杯Fig.10 White flare-rimmed cup with handle, Xing ware

图11 黑石号出水的唐邢窑花口盏托Fig.11 Floral rimmed saucer, Xing ware, Tang Dynasty,from the Batu Hitam

图12 邢窑白瓷菱花碟Fig.12 White mallow petal-rimmed plate, Xing ware

图13 邢窑白瓷玉璧底碗Fig.13 White porcelain with bi-shaped footring, Xing ware

图14 邢窑白瓷玉璧底碗Fig.14 White porcelain with bi-shaped footring, Xing ware

图15 有“进奉”字样白釉绿彩器Fig.15 Green enamel-painted white vessel with Chinese characters for “Offering as tribute”

图16 白釉绿彩执壶Fig.16 Green enamel painted white ewer

在“黑石号”沉船上还出水有200多件白釉绿彩瓷器,经学者们多年论证、研究和科学测试,认为这些器物中制作较为精细的那些应出自河北邢窑,制作较粗的有可能出自河南巩县窑。这些白釉绿彩瓷中有些器物的底足中央分别刻有“盈”字和“进奉”字样,如图15的白釉绿彩器底部刻有“进奉”两字。“盈”字款瓷器曾在国内多次发现,多出现在唐代邢窑窑址标本和一些地区出土的邢窑白瓷器上。据说是唐代宫廷内藏私库“大盈库”的标识,这些刻有“盈”字和“进奉”字样的白釉绿彩瓷器与邢窑有着密切关系,极有可能是河北邢窑为皇家大盈库所烧造的贡瓷[9]。这些器物的发现也说明黑石号沉船非同寻常,船上很可能搭载有外国使节或担负有外交使命,船只在返航途中携带有来自皇家大盈库的国礼,这些邢窑白釉绿彩器应属于朝贡贸易产品。黑石号沉船上的白釉绿彩瓷在造型和装饰上多保留了中国本土式样风格,如图16的白釉绿彩执壶是唐代典型的式样,敞口、短颈、短流、鼓腹,执柄与口部或颈部相连。图17的白釉绿彩吸杯与唐代流行的单柄敞口杯造型类似,图18为白釉绿彩龙纹碗,这些器形和装饰都在唐代陶瓷中常见。但也有一些白釉绿彩器在造型和纹饰上具有异域风格,如图18的白釉绿彩瓷盘上装饰有菱形框架图案,这种菱形花卉图案是典型的伊斯兰纹饰。伊斯兰风格的装饰注重在器物中心绘制菱形纹或方形纹,古兰经认为真主安拉居于菱形或方形纹正中能发挥最大的神力,赐福于信徒。图19是“黑石号”沉船上出水的一件高达1米的白釉绿彩长柄高足壶,这件大壶造型修长而奇特,在国内从未出现过,其整体造型和局部纹样具有明显的西亚伊斯兰宗教文化风格(见图20、21、22)。

图17 白釉绿彩吸杯Fig.17 Green enamel painted white cup

图18 白釉绿彩龙纹碗Fig.18 White bowl with overglaze green dragon

图19 阿拉伯纹饰白釉绿彩瓷盘Fig.19 White plate with overglaze green Arabic pattern

图20 白釉绿彩长柄高足壶Fig.20 Green enamel painted white teapot with high stem and long handle

图21 壶盖局部Fig.21 Detail of the teapot cover

图22 长柄高足壶的局部纹饰Fig.22 Detail of the decorative pattern on the teapot

根据上述资料可以发现,大部分唐代邢窑外销瓷器的式样与国内市场上的基本一致,但一些白釉绿彩外销瓷器的式样不同于国内市场,带有明显的伊斯兰宗教宗教文化风格,与销往地的宗教文化关系密切。

4 唐代巩义窑外销瓷与销往地区的宗教文化的关系

从陶瓷之路古遗址发现的瓷片数量看,河南巩义窑的外销瓷数量相比于越窑和邢窑来说并不是很大,但却非常有特色,这主要得益于唐青花和唐三彩的出现。初唐时期,巩义窑烧造白瓷和青瓷,盛唐时期,巩义窑烧制的三彩器和白釉蓝彩器不断增多,之后工匠们在白釉蓝彩器的基础上创烧出了唐青花,唐青花是巩县窑重要的外销产品。在唐代陶瓷销往的伊斯兰地区,人们有崇尚蓝色的习俗,认为蓝色象征着纯洁和高尚,因此唐青花在伊斯兰地区十分受欢迎,很少在国内出现。巩义窑产品通常是从扬州出发,通过海上陶瓷之路输往国外,扬州的唐代遗址中曾经发现有唐青花碎片。图23这件唐青花盘是从唐代黑石号沉船上发现的,船上共有3件完整的青花瓷器,这3件青花瓷盘均被考证为河南巩县窑产品,盘上绘有伊斯兰风格的椰枣纹和菱形框饰。图24是科威特博物馆收藏的波斯青花盆,上面的纹样是阿拉伯陶器上常见的表现方式,通过比对可以发现波斯青花盆纹饰与唐代黑石号沉船上出水的青花盘纹样非常相似,都是常见的伊斯兰方形纹,这是伊斯兰宗教文化在唐青花外销瓷上的反映。说明这些青花瓷应是拉伯商人所订购的外销瓷,经海上丝绸之路运回本国销售。为了销往阿拉伯地区,唐代巩义窑唐青花瓷上装饰了该地区人们喜欢的纹样

巩县窑生产的唐三彩器也是重要的外销产品,外销唐三彩曾深深地影响了外销地区的陶瓷业,促成了新罗三彩、奈良三彩和波斯三彩的出现。图23为奈良三彩罐,图24为波斯三彩灯,图25为塞浦路斯三彩瓶,这些器物在造型和釉色上一方面模仿了中国的唐三彩,同时又具有该地区的本土文化风格[10]。

除了唐青花,黑石号沉船上出水的白瓷有一部分来自巩县窑,相比邢窑白瓷,巩县窑白瓷显得有些粗率,这些白瓷器在造型上多保留了中国本土的风格(如图28、29、30)[11]。

图23 唐黑石号出水的唐青花盘Fig.23 Blue and white plate, Tang Dynasty, from the Batu Hitam

图24 科威特博物馆收藏的波斯青花盆Fig.24 Blue and white pot from Persia, from Museum of Kuwait

图25 日本奈良三彩罐Fig.25 Tricolored pot, from Nara

图26 波斯三彩灯Fig.26 Tricolored lamp, from Persia

图27 -塞浦路斯三彩瓶Fig.27 Tricolored vase, from Cyprus

图28 巩县窑白瓷执壶Fig.28 White ewer, from Gong County

5 唐代长沙窑外销瓷与销往地区宗教文化的关系

图29 巩县窑白瓷穿带壶Fig.29 White teapot with loops for strings, from Gong County

图30 巩县窑白瓷罐Fig.30 White pot, from Gong County

在唐代四大外销的窑口中,长沙窑是一个特例,它是专为外销而发展起来的一个民间窑口。史料中对长沙窑没有作过多的记载,它的发现来自于大量的长沙窑外销瓷。根据相关资料的记载,长沙窑大致兴起于安史之乱后的8世纪, 9到10世纪的中晚唐是它的鼎盛时期。唐代“黑石号”沉船上出水的67000件中国瓷器中,仅长沙窑瓷器就占大约56500件之多,外销量非常庞大。公元9世纪的西亚地区已进入到了伊斯兰文化时期,而佛教则仍流行于东南亚地区,作为民窑,长沙窑的生产是纯粹的商品生产,为了扩大市场,要求产品必须适销对路,满足不同外销区域消费群体的需求。销往中西亚地区的长沙窑器物在器形、纹样装饰方面具有鲜明的伊斯兰文化风格,而销往东南亚地区的长沙窑器物则呈现出佛教文化特色。长沙窑瓷器的特点是釉下褐彩,异国文化元素多以釉下褐彩的形式呈现,销往阿拉伯地区的长沙窑器物大胆运用褐彩绘制出波斯陶器上常见的椰树、棕榈树、葡萄、阿拉伯文字等具有伊斯兰风格的纹样(图31),而针对东南亚信仰佛教的外销区域,器物上则绘制出摩羯鱼、莲花纹、婆罗树等图形(图34),这种尝试既增加了瓷器的装饰性,又符合销往地区的宗教文化信仰。也就是从长沙窑开始,唐代外销瓷的设计发生了极大的变化,产品多根据销往地区和国家的需求与爱好进行设计,加入了很多异国文化元素,改变了以往越窑、邢窑比较中国化的面貌[12]。图32、33为唐黑石号沉船上出水的长沙窑青釉褐绿彩阿拉伯文字纹碗,符合伊斯兰宗教文化的需要,图35、36为唐黑石号沉船上出水的长沙窑青釉褐绿彩莲花纹碗,图37为黑石号沉船上出水的摩羯鱼纹碗,碗内所绘的莲花纹和摩羯鱼纹反映了东南亚地区佛教信徒的需要,同一条商船上的长沙窑瓷器同时拥有两种宗教文化的纹饰。

图31 绘有阿拉伯文字的长沙窑壶Fig.31 Teapot with Arabic script, Changsha ware

图32、33 黑石号出水的绘有阿拉伯文字的长沙窑瓷盘Fig.32 & 33 Plate with Arabic script, Changsha ware,from the Batu Hitam

图34 婆罗树纹壶Fig.34 Teapot with udumbara pattern

图35 、36 绘有莲花纹的长沙窑瓷盘Fig. 35 & 36 Plate with lotus pattern, Changsha ware

图37 摩羯鱼纹的长沙窑瓷盘Fig.37 Plate with Capricorn fish pattern, Changsha ware

为了迎合不同宗教文化地区对中国陶瓷的兴趣,唐代长沙窑工匠把不同宗教文化的纹样装饰在瓷器上广开海外销路。

6 唐代广东窑外销瓷与销往地区的宗教文化的关系

广东是南海海上丝绸之路的起点,由于地理与交通的便利,加上陶瓷原料丰富,自从陶瓷成为海外贸易的主要品种后,广州不但是最大的瓷器输出港口,也成为了外销瓷的重要生产区域。唐代生产外销瓷器的广东窑口有潮州窑、官冲窑、梅县水车窑等,这些窑口主要生产青瓷。在海南岛陵水县海滩,曾发现不少广东窑青瓷碗[13]。西沙群岛海域也发现过广东青釉罐。这些海域是海外交通航线的必经之路,所发现的瓷器为唐代沉船所遗留。在伊朗内河布尔古城发现有广东白瓷器残片,在泰国曼谷出土有梅县水车窑的产品。这些资料表明,唐代广州窑口所产的陶瓷器是重要的外销产品。

图38 潮州窑青瓷执壶Fig.38 Celadon ewer, from Chaozhou

图39 官冲窑“杜顺瓮”Fig.39 Dushun jar, Guanchong ware

菲律宾曾出土过一件唐代广州窑的凤头壶,这件器物与同时期广东西村窑所产的凤头壶式样一致,保留了中国本土的风格。黑石号沉船上出水了几件潮州窑青瓷,其中有一件双系卷唇短流执壶(图38),制作精美,釉色青翠,这种执壶式样是当时唐代常见的式样。在黑石号船上还出水了几百件广东官冲窑青瓷瓮,胎质坚实,是用来储存水、香料和食物的容器。在海上运输过程中,大型的广东官冲窑青瓷瓮被用来盛装长沙窑瓷器,做包装容器使用。广东官冲窑的青瓷大瓮在南海婆罗洲一带很受喜欢,被当成传家宝,称其“杜顺瓮”(图39)。广州窑口所产的外销瓷在式样上与国内产品一致。

7 结 语

根据以上内容可以看出,唐代作为中国瓷器外销的初级阶段,南北各窑口的外销瓷式样多与本土风格一致,在造型和纹饰方面很少考虑到外销地区的宗教文化因素,如越窑、邢窑、巩县窑、广东窑等大部分外销瓷窑口,还有一少部分窑口在式样设计上考虑到销往地区的宗教文化因素,如长沙窑,以及越窑、邢窑、巩县窑中的一部分产品。一般来讲作为朝贡贸易的外销瓷多保留浓郁的中国风格,而作为市舶贸易的民间外销瓷出于经济上的原因,则非常细致地考虑到销往地区的宗教文化因素,与销往地区的宗教文化关系非常密切。

[1]冯先铭. 中国陶瓷[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1994.

[2] 刘淼. 中国陶瓷与海洋世界[D]. 厦门: 厦门大学, 2008.

[3] 中国硅酸盐学会.中国古陶瓷史[M]. 北京: 文物出版社, 2009.

[4] 秦大树. 中国古代陶瓷外销的第一个高峰. 商务部文化援外项目成果之一.

[5] 秦大树. 越窑的外销及相关问题[C]. 2007中国越窑高峰论坛论文集.

[6]三上次男. 陶瓷之路[M]. 北京: 文物出版社, 1984.

[7] 中国古陶瓷学会编. 越窑青瓷与邢窑白瓷研究[M]. 北京: 故宫出版社, 2013.

[8] 中国古陶瓷学会. 外销瓷器与颜色釉的研究[M]. 北京: 故宫出版社, 2011.

[9] 陈克伦. 唐代“黑石号”沉船出水白釉绿彩器研究[C]. 上海博物馆集刊, 2012.

[10] 程庸. 伊斯兰白地彩饰釉陶与唐三彩、唐青花[C]. 中国古陶瓷研究, 第十五辑.

[11] 陈克伦. 唐代“黑石号”沉船出水白瓷初步研究[C]. 2002年中国古代白瓷研讨会.

[12] 李辉柄. 中国陶瓷鉴赏图鉴[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2007.

[13] 何纪生等. 陵水县移辇村发现唐宋时代陶瓷器[J]. 文博通讯,1978, 8.