金华与台州、湖州、衢州、丽水市区发展比较分析

在五个地市中,金华市区经济总量小于台州、湖州,且差距较大。金华应提升核心区首位度意识,增强都市区发展向心力;明确开发建设主导权,调动各开发主体活力;整合做强开发建设平台,强化市区发展支撑力;突出产业错位发展导向,提升和积蓄发展潜力;创新招商引资机制,汇聚赶超发展动力

加快推进县域经济向都市区经济转型是大势所趋。金华市区的集聚辐射作用发挥不充分,成为制约经济赶超发展的主要短板。通过对金、台、湖、衢、丽五个地市市区发展情况进行调研和比较分析,提出推进金华市区转型发展的对策建议。

五地市区基本情况

行政区划、土地及人口情况。从市区所辖行政区数量看,台州设3个区数最多,金华市2个;从市区土地面积看,衢州最大,金华市第二;从市区建成区面积看,金华市比台州、湖州少,居第三;从市区工业用地看,金华市第四,仅多于丽水;从市区常住人口看,金华市比台州、湖州少,居第三。

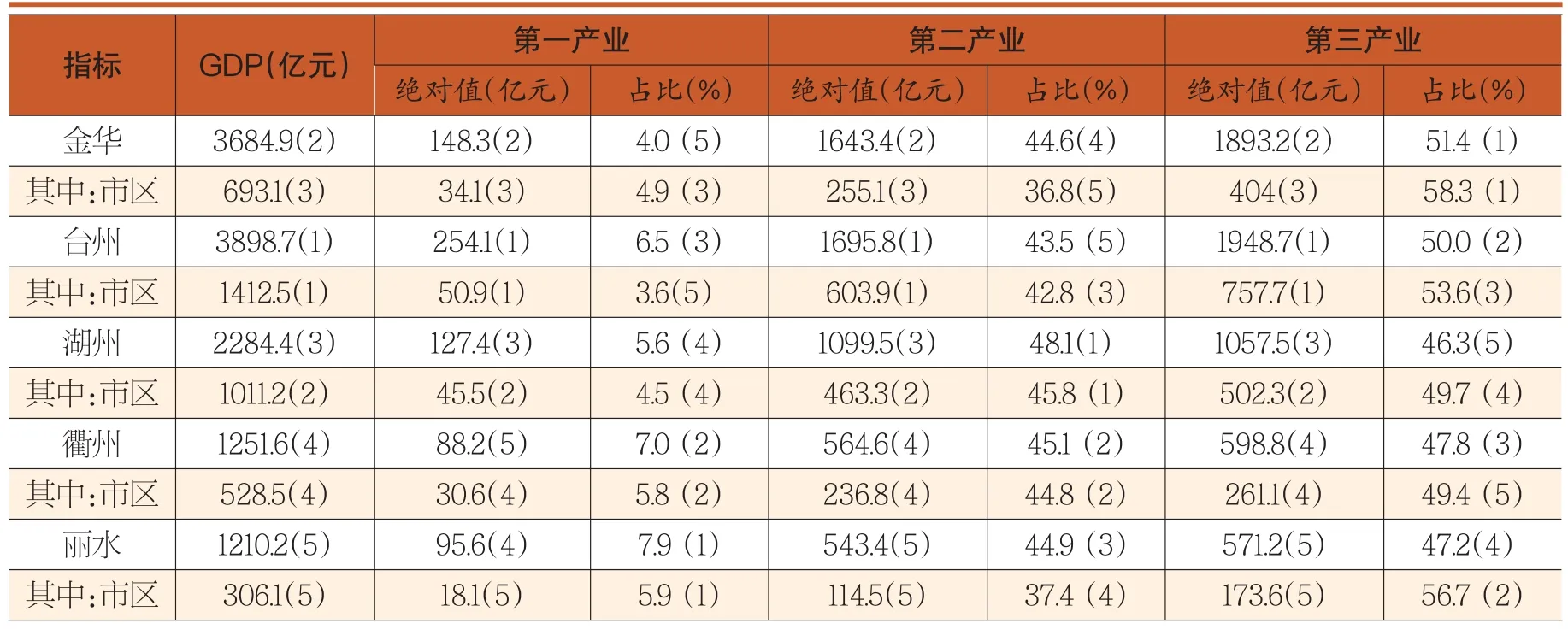

产业结构。五地市市区均为“三二一”的产业结构,其中,金华市区二产占比最低、三产占比最高;金华市是五地市中唯一一个市区一产占比高于全市的地市。

表1 2016年五地市基本情况表

金华与相关地市市区发展主要差距

在五个地市中,金华市区经济总量小于台州、湖州,且差距较大。2011-2016年,市区许多指标占全市比重下降,特别是工业增长较缓,人均指标低于多数地市市区。

从总量看,金华市区在五地市市区中的地位落后于全市在五地市中的位次。2016年,金华全市主要经济指标在五地市中处于第二位,但市区多数经济指标在五地市中处于第三位。如,金华市区GDP仅为台州的49.1%、湖州的68.5%;金华市区一般公共预算收入仅为台州的56.5%、湖州的93.5%;金华市区固定资产投资仅为台州的58.8%、湖州的65.5%;金华市区工业增加值仅为台州的39.1%、湖州的50.5%。

从工业看,近六年金华市区发展明显慢于其它地市市区。近六年,金华市区工业增加值增速在五个地市中居末位。2016年金华全市规上企业数量居五地市中首位,但市区企业数居第三位,仅为台州市区的58.2%、湖州市区的63.3%;市区规上工业企业总产值居第四位,仅为台州的43.9%、衢州的87.8%、湖州的37.3%;市区户均产值最小,仅为台州的75.5%、衢州的38.8%、湖州的58.9%、丽水的50.4%,且是五地市市区中唯一跌至亿元以下的,也是五地市中唯一一个市区户均产值大幅低于全市户均产值的地市(金华市区较全市低18.9%,湖州市区较全市低0.6%)。

从市区占比看,近年来金华市多数指标市区占比在下降。2011-2016年,金华市区主要经济指标中仅社会消费品零售总额市区占比提高了4.1个百分点,多数指标呈下降趋势。以GDP为例,金华市区发展大致可分为两个阶段,第一阶段为1978年至1995年,总体呈现下降趋势,且下降幅度相对较大,从1982年的峰值28.14%降至1995年的最低值18.63%;第二阶段为1996年至2016年,市区发展相对稳定,市区占比呈现缓慢下降趋势,从19%降至18.8%。

从人均看,金华市区大部分指标处于五地市区末位。2016年,金华全市主要经济指标均居前二位,但市区人均地区生产总值、固定资产投资、工业增加值居五地市区末位,分别相当于湖州市区的80.9%、75.1%、57.9%。

表2 2016年五地市三次产业结构情况

制约金华市区发展的主要因素

市区竞争发展的氛围不够浓厚。从市民文化意识来看,相对于义乌、永康、东阳等县市,金华市区相对较为安逸,创业创新意识不强。如婺城区近年来聚焦经济发展、产业培育、平台建设氛围不浓,具有龙头带动作用的项目落地不多,总体发展水平相对不快。

区级主体开发建设积极性调动不够。调研发现,区级开发建设主体反映发展自主权不够,权在市级、责在区级,原有行政区的发展平台先后收归市委市政府统筹,婺城区、金东区谋发展的主观能动性受到一定影响。市、区权责不相匹配大大降低了行政效率,区级存在“权在市里、责在区里”的思想,“反正说了不算”,等着市里“拍板”;而市里往往有“管得着的看不见”“想法多就是落不了地”的情况。

各主体管理界限划分不够清晰。金华市区开发建设主体较多,各开发主体之间存在着区域范围交叉重叠、权责划分不清等问题,各发展平台支撑发展作用未能充分发挥。如金华新兴产业集聚区与金华开发区(金西片区)、金义都市新区存在交叉,金义都市新区范围不清,金华山与婺城区、金东区在区位上有所重叠,导致同一个区块有多个管理主体,资源分配、人员管理等方面协调上有难度。金义都市新区、金华山的体制机制仍未完全理顺,如金义都市新区、金华山均按照充分授权的模式设置,但人员配置不足,承接社会事务力量薄弱,在具体工作中,与原行政区容易出现相互推诿现象。

市级统筹协调机制未真正建立。区级层面产业布局各自为政,缺乏协调配合,空间集聚向心力不强。各区块各平台各吹各号、各唱各调,同质化竞争现象突出,特色产业集聚不强。电子商务、新能源汽车、建材市场等相同产业类项目在婺城区、金东区、金华开发区、金义都市新区等区块内重复布局的情况不同程度存在。不同开发建设主体相互比拼优惠政策争抢项目,存在同一企业(项目)通过跨区搬迁以轮番享受各平台的优惠政策等情况。

市区存在管理单元“碎片化”现象。在行政区划设置方面,在市区11个街道中,有7个辖区面积在10平方公里以下,甚至还有辖区面积2平方公里以下的,管理的范围虽小,但各项职能不能少,浪费了行政资源。在产业平台规划上,婺城、金东存在许多乡镇工业功能区,规模小,配套水平低,创新资源、创新要素不足,难以承接大项目好项目,产业层次较低。

市区对外交通格局有待进一步优化提升。近年来,金华市区高铁、高速、城际轨道、城际快速通道谋划建设取得了长足进展,但是周边衢州、义乌交通地位提升也非常明显,分流了金华市区的流量。此外,金华市区南部与西南部以山区为主,尤其是与武义毗邻的西南片区缺乏对外开放大通道,与丽水、南平的联动发展格局亟待破题。

各地市加快市区发展的经验做法

台州、湖州、衢州等地在加快市区发展方面,强调市级在市区统筹规划、统筹建设、统筹管理、统筹运作上强势作为,同时赋予各区开发建设自主权,充分调动其发展积极性。

强调核心带动、协同发展,普遍重视市区发展问题。从GDP的市区占比看,2011-2016年,五地市中除台州市区占比有所提升外,其他地市均在下降。市区发展较慢已成为设区市普遍存在的现象,但各地十分重视市区发展。衢州市已开展了四轮市区发展问题研究;湖州市先后出台了《关于建立市区重大问题协调机制的意见》《湖州中心城市建设行动纲要(2013-2016)》《加快市本级发展的对策建议》等文件;台州市也正在进行市区管理体制的研究和调整。

强调市级统筹、区级发力,市区开发建设主导权下沉。台州市建立新增建设用地项目储备库,建设用地指标由市政府统一安排,实行项目化管理,市区土地由市土地储备中心统一收储,所有招拍挂出让用地全部进入市国土资源交易管理中心统一出让,土地出让收入全额缴入市财政国库,按照“谁做地、谁受益”原则,出让收益大部分返还各“做地”主体,尤其是对工业用地,出让金全额返还区政府。湖州市按照“依法行政、权责一致、高效便民”的原则,市级除保留跨行政区域、需要进行统筹的审批事项外,其余审批事项尽量比照县市下放区级执行。在各主体进行开发建设的方方面面,市级主要起着出政策、下任务、督查考核、协调保障的作用,给予区级充足的开发建设自主权,充分调动区级的工作积极性。

拔高发展站位、与时俱进,积极对接国家、省战略政策。衢州市在创建“两山”转化实践示范区;湖州市正在申报“两山理论示范区”,并打算谋划创建“南太湖绿色发展新区”。在平台谋划上,体现政治性、融入性、基础性、唯一性。湖州市在国家和省“三个重大”基础上,创新开展了重大项目、重点工程、重大平台、重点产业、重大政策、重点要素“六重”谋划工作。

强调激励调动、重点保障,加大项目谋划招引力度。台州市财政安排5000万元前期专项经费,同时构建了“点、线、面”多维度招商工作网络;明确了招商引资“五步法”工作程序(即“一个口子甄别、一个层面酝酿、一个团队谈判、一个程序决策、一个口子落实”);加大了招商引资“考、奖、提”力度,部门考核分10分,县市考核分50分,对引进单个项目15亿元以上的单位,或者招商工作考核第一名的单位,年度目标绩效考核直接确定为优;探索了“资、服、培”产业培育发展新路径。

强调市区一体、融合共建,推进各区块聚力协同发展。台州市将椒江、黄岩、路桥三区和临海、温岭两市作为发展的核心区域,提出了交通共建、公交互通、教育同建、医疗共享、“多卡”互联、医保对接、水务共营等八大重点任务,市委下文明确任务分解、责任领导等,通过落实重大项目加快“三区融合”“三市同城”。

全力推进金华市区加快发展

提升核心区首位度意识,增强都市区发展向心力。市区应作为区域经济的龙头,应突出丝路战略节点、全国交通枢纽、数据信息中心、先进制造基地、公共服务高地定位培育,引领都市区跨越发展。一是强化市区经济赶超发展意识。学习先进地区加快市区发展经验,建立市区与先进县市的结对制度,积极树立每个区都是经济开发建设主体的思想。二是努力打造全国性综合交通枢纽。充分发挥高铁、高速公路、城际快速轻轨、城际快速公共交通、城际快速干线等重大基础设施的先行带动效应,构建内畅外联的现代化综合交通运输体系。重点要谋划建设金华至南平高铁、金衢上高速、武松龙高速等项目的谋划争取工作,打通金华市区西南方向的开放通道。三是突出金华市区软实力优势提升。以推进“最多跑一次”改革为契机,倒逼政府服务改革,打造省内优质服务高地。推进金义都市区公共服务互通共享,推进城乡区域间服务项目和服务标准有机衔接。

明确开发建设主导权,调动各开发主体活力。以激发市区各开发主体创业创新活力为目标,理顺市、区管理体制,加快形成市级统筹协调、区级负责开发建设、权责一致的高效行政管理体制。一是开发建设主导权下沉区级。在市级层面强调统筹作用,按照权责一致、事权财权相匹配、分级负责的原则,科学合理界定市与区、开发区(旅游经济区)以及各开发主体与区的行政管理权责关系,充分赋予区、开发区(旅游经济区)行政审批、开发建设等管理权限。二是财政管理上强调激励调动。按照财权与事权相匹配、钱随事转的原则,优化一般公共预算收入省、市、区分成方式,创新市区土地出让金收入计提各项基金、重大基础设施建设和社会保障部分后,返还“做地”主体政策,提高市区各主体开发建设的积极性。三是临时机构因事而设,事毕即撤。定期对市区现有指挥部需进行清理与完善,对各平台的设立与撤销、职能划分与整合、人员抽调与轮换等进行系统梳理,解决指挥部设立过于碎片化、协调层级不高、与项目业主间职能划分不清等问题。

整合做强开发建设平台,强化市区发展支撑力。围绕三次产业发展、科技创新、开放合作等重点领域,市区各个开发主体谋划打造一批产业特色明晰、资源要素集聚、能够形成一定规模效应的市区重大平台。一是理顺原有重大平台的管理体制。明确金义都市新区管理体制,建议以金义都市新区为核心区块开发建设,整合集聚区管委会与新区管委会(开发区管委会)、综保区管委会,明确金义都市新区四至范围;按照人员配置与事权一致、财权与事权相匹配的原则,确定编制与人员,明确授权,完善财政体制,全力打造国家级高新技术园区。金华山按照经济社会事务分开模式,完善管理体制,社会事务属地管理,适当增加资源盘活能力。二是整合提升婺城、金东特色产业发展平台。借鉴义乌开发区模式,可采用整合、委托挂靠等模式,全力指导帮助婺城、金东分别打造发展的主平台。三是推进乡镇街道撤扩并。通过撤并婺城江北和金华开发区一些面积过小的街道,将有关编制充实到开发建设平台,并研究市区周边县(市)建区工作。

突出产业错位发展导向,提升和积蓄发展潜力。建立完善的市区发展空间、产业等规划融合机制,加快形成发展定位高远、功能区块分明、执行刚性强的市区规划体系。一是推行多规融合。学习借鉴省空间规划试点成功经验,有序编制金华市空间规划,推进城市总体规划和土地利用总体规划两图合一,加强与环境功能区规划和产业发展规划等各项专业性规划有机衔接,统筹市域国土空间、产业布局、人口规模和环境容量,推动主城区和其他区块的特色发展、错位发展、联动发展。二是做强实体经济。以特色产业园区为支撑,做强新能源汽车、健康生物医药、先进装备制造、休闲旅游服务等主导产业,明确产业链延伸的重点和方向,促进产业智能化、信息化、绿色化发展。三是打造创新生态环境。加快信息技术在工业领域产业链协同、服务型制造、个性化定制等方面的综合应用,夯实产业协同创新基础。设立科技创新产业基金,加大财政科技资金引导力度,鼓励银行、保险、担保机构开展科技信贷、科技保险、科技担保等科技金融活动,完善多元化科技投入体系。

创新招商引资机制,汇聚赶超发展动力。完善招商机制,加快形成全市一盘棋、各主体积极有为、合作共嬴与合理竞争并存的招商引资工作氛围。一是建立市区统筹招商机制。借鉴台州的招商“五步法”、义乌市“一把手招商”、精准招商等工作经验,强化县市“共建”“共享”的招商理念,树立“全市一盘棋”的思想,强化市级层面对重大项目的招商统筹力度。二是建立招商信息落地空间共享“积分制”。探索建立市级招商信息和土地、环保排放等指标统筹交流平台,以“积分兑换”的方式引导各县(市、区)、产业平台间建立战略合作和利益共享机制,在考核、税收上进行合理分成。三是整合梳理相关政策。对全市招商引资相关政策进行系统梳理,提出政策立、废、改的意见,并制定具体实施办法。同时,提高招商引资工作考核比重,提高各项产业基金使用效率。四是整合提升国有融资平台。统筹全市政府类优质资产,对全市国有平台公司进行整合,按照市场化模式打造若干个具有较强融资能力的大型市级投融资平台。