施大畏:我想把中国的神变成人

钟 菡

艺术家档案

施大畏,1950年生,浙江吴兴人,毕业于上海大学美术学院国画系,现为上海国画院执行院长、国家一级美术师、中国美术家协会副主席、中国美协国画艺委会委员、上海美术家协会副主席、上海美协国画艺委会主任、上海市文联主席、上海大学美术学院兼职教授。

曾先后获得第二届全国青年美展二等奖、全国第二届连环画绘画创作二等奖、第三届全国连环画绘画创作三等奖、第七届全国美展铜质奖、第四届全国连环画绘画创作三等奖。其作品《我要向毛主席报告》被中国美术馆收藏。作品《人民的儿子》被中国人民革命军事博物馆收藏,2016年12月,当选中国文学艺术界联合会第十届全委会委员。

春节后的第一个工作日,施大畏就在上海中国画院的画室里开始了他的“神画”创作。中华神话题材绘画创作,是《开天辟地——中华创世神话项目》系统文化工程的一部分。为何要画神话故事?施大畏介绍,画神不等于变成“有神论”,而是为了找寻中华民族的文化精神。

“科学”地画神话故事

施大畏画的是共工怒触不周山的故事。故事很简单,祝融和共工打仗,因为水火不能相容。共工失败了,一怒之下把不周山撞倒,天上出现了窟窿。天塌了下来,怎么补上?女娲就把神龟的四只脚砍下来,撑在那里,于是从这天开始,有天纲,有地维,人世间有了规矩。

女娲、伏羲、祝融、共工是画面中的四个重要人物。共工在战斗中输了,于是画在底下,上面的形象是祝融,当中的骷髅象征死亡,前面有个太阳,象征火和光明,下面的则是水。画面中还有蛇的形象,因为相传女娲是人首蛇身,这是先民对蛇的图腾崇拜,左下角神龟也是重要的元素。共工与祝融之争、伏羲之死、女娲补天等情节全部融合在一幅画里,画面中有时空交叉,有双线并行,像是复调的话剧结构,每个环节都有故事。“这是壁画的创作方式,也是中国传统的表现手法。从理论上讲,就是爱因斯坦的相对论”施大畏说。

爱因斯坦的相对论跟中国神话故事,看似毫不搭界的东西,施大畏却将它们融合在自己的创作中。“过去在画中讲一个时间段的东西,我们现在把时空限制打破了,自由地发挥。当你把理论解决后,创作其实很自由,但自由中也有严谨。我改了又改,已经把纸擦得发黑了,要把里面的逻辑关系讲清楚,包括情节的逻辑、人物安排的逻辑。”

神话是一种思维密码

共工怒触不周山的故事最终讲了什么?施大畏觉得,战胜的祝融是好是坏不重要,战败的共工好坏也不重要。在特定环境下,各部落通过争斗最终建立了规矩是最重要的。1995年,施大畏创作过一幅《大禹的故事》作品,这是他的第一张“神画”。他很想把这个故事拍成写实的电影,人们也许会先在中华艺术宫的外面看到这样的浮雕作品。

最近,“博特罗在中国”画展正在中华艺术宫展出。最让施大畏难忘的,是博特罗说他的画里面流着哥伦比亚的血,而且,这是别人能够认同的血。“于是我想到中国画发展到今天,面临一个问题,什么是国际性,什么是民族性?有句话民族的就是世界的,其实那句话是,民族最优秀的是世界的。”他觉得,在多元化国际语境中掌握话语权,像博特罗这样,心中要有根,“有根你就有思考,会继续往前走。”

为何要画神话故事?神话故事中有开天辟地的精神,这是区别于西方创世纪的宇宙观,有中华先民“天人合一”的科学观念,以及以中原为舞台的各民族融合的文化传统。“这是一种思维的密码,也是我们的文化基因。”

真正进入创作时,在造型上首先碰到的问题是,“神”长什么样子,怎么表现?施大畏在一篇文章中写道,希腊把神变成人,今天我想把中国的神也变成人。“为什么中国的神没有变成人?因为他没有爱,在天上飘着,一旦他爱人,就有了人性,就变成了人。达·芬奇那幅《蒙娜丽莎的微笑》为何感人?过去宗教画里是没有感情,神的脸是板着的。蒙娜丽莎的一笑,文艺复兴了。”他想在画中体现神对人的爱,比如鲧盗取息壤、大禹治水、后羿射日、夸父追日……“神话的核心就是爱字,爱人类,爱这个世界。这些远古部落的首领为何得到人们的爱戴?因为他们有颗爱人们的心,文化就是对生命的敬畏。”

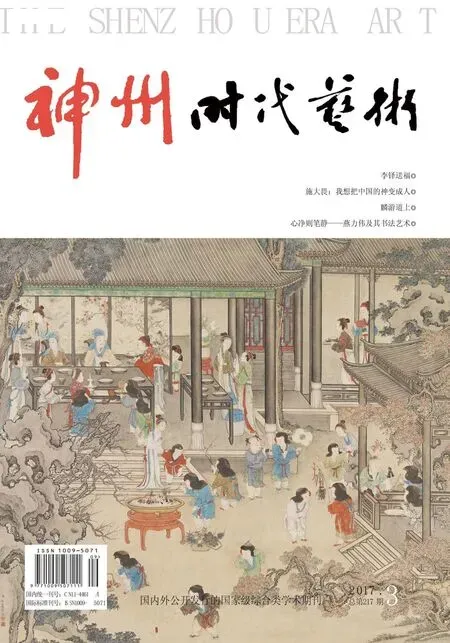

▲ 《牧归图》 施大畏

画神不等于“有神论”

画神不代表就是“有神论”,施大畏反复强调,画这个题材是为了追寻民族精神,神话创作工程绝不是一场造神运动。我们在过去造了很多神,像是洛神赋、永乐宫壁画,各种道教里的神仙应有尽有,但是,这些在神话创作工程中都不重要,“精神的谱系是最重要的。”

“在整个创作过程中,画一百张画,也许解决不了一个理论问题,但是给大家提个醒,什么是文化,怎么是坚守,艺术家以什么心态面对文化?我们开座谈会时,俞晓夫有句话很经典,他说我们现在搞神话创作,有一种文艺复兴的味道。”

“迷茫是因为对历史不清楚,缺少文化自信。我们许多言论的失序也是因为失去了评判标准,大家都在找理由,找答案,找源头。源头在什么地方?当我们重新静下心来,发现应在神话故事中找寻经历五千年生生不息、支撑我们这个民族走到今天的文化精神。”施大畏说:“文化精神找到了,文化自信就产生了。我们要补上文化的短板,为民族铸魂塑魂。”