针灸治疗周围性面瘫不同时间介入的临床疗效观察

祝锁斌

周围性面瘫又称bell麻痹或面神经炎, 指颜面神经管内面神经发生非特异性炎症所引发的周围性面部肌肉瘫痪, 属于临床常见神经内科疾病[1,2]。有统计资料表明, 周围性面瘫发病率呈逐年递增趋势, 具有发病年龄范围广、一侧性发病及男女发病率相近等鲜明特点, 以无法完成鼓嘴、闭眼及抬眉等动作及口歪眼斜为典型临床症状, 并且其诱发机制与病毒感染、受寒受冻及自主神经功能不稳定存在着密切联系。同时, 周围性面瘫普遍呈急性起病, 于数小时内或1~3 d内抵达病情高峰, 起病初期伴随诱发耳后乳突区、下颌角及耳内疼痛, 甚至存在引发味觉丧失、唾液减少及听觉过敏等情况的可能性。鉴于此, 本文重点探究针灸治疗周围性面瘫不同时间介入的临床疗效, 现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年3月~2016年3月本院收治的86例周围性面瘫患者作为研究对象, 按随机数字表法分为对照组和观察组, 各43例。对照组中男23例、女20例,年龄27~53岁, 平均年龄(39.1±5.3)岁, 平均体质量(62.6±1.8)kg;观察组中男22例、女21例, 年龄26~52岁, 平均年龄(38.5±5.8)岁, 平均体质量(61.9±1.7)kg。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。两组患者及其家属均知悉此次实验内容, 并签署实验同意书。排除标准:存在严重心肝肾功能障碍者;存在精神疾病及沟通障碍者;妊娠期及哺乳期女性。

1.2 方法 对照组患者给予后期针灸介入治疗, 观察组患者给予前期针灸介入治疗。针灸治疗方法:①取仰卧位, 选择28号1.5寸针灸针, 遵循远近结合原则, 以患侧合谷穴、牵正穴、阳白穴、四白穴、颊车穴、地仓穴及风池穴为主穴, 以鱼腰穴、承浆穴、听会穴、下关穴、攒竹穴、翳风穴、水沟穴、颧髎穴、迎香穴及大椎穴为配穴;②除合谷穴、风池穴及大椎穴使用泻法以外, 其他穴位均采取平补平泻法留针保持30 min, 牵正穴以艾条实行温针灸处理、艾条长约20 mm。1次/d、30 min/次。

1.3 观察指标及判定标准 观察两组临床症状改善情况,比较两组临床效果。临床症状改善分为显效、有效、无效[3,4]:双侧额纹及鼻唇沟对称, 闭眼蹙眉基本恢复正常, 进食时颊齿间不存在食物残渣, 鼓腮时嘴角不漏气, 微笑时嘴角无歪斜, 为显效;双侧额纹及鼻唇沟趋向对称, 闭眼蹙眉趋向正常,进食时颊齿间不存在食物残渣, 鼓腮时嘴角不漏气, 微笑时嘴角轻微歪斜, 为有效;未达到上述标准为无效。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。使用躯体功能量表及社会生活功能量表评估两组患者颜面神经改善情况, 躯体功能评分越低表示颜面神经障碍越严重, 社会生活功能评分越高表示社会生活功能障碍越显著。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对研究数据进行分析处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

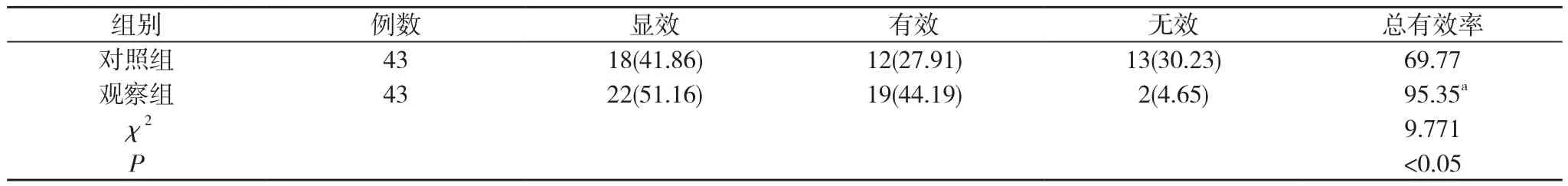

2.1 两组患者治疗效果对比 观察组总有效率95.35%高于对照组的69.77%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

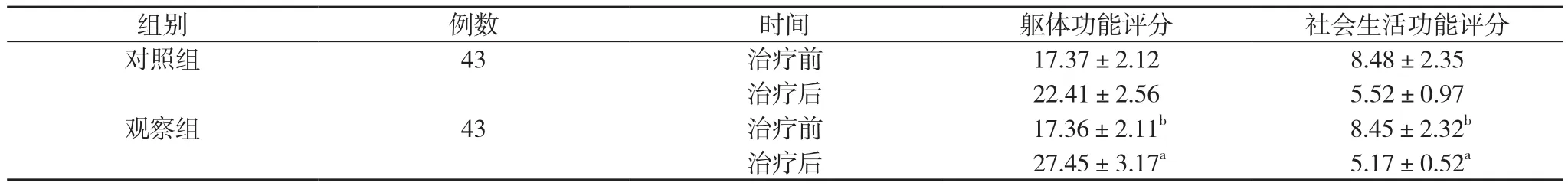

2.2 两组患者治疗前后躯体功能评分及社会生活功能评分对比 治疗前观察组躯体功能评分及社会生活功能评分与对照组对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组躯体功能评分及社会生活功能评分均优于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表 2。

表1 两组患者治疗效果对比[n(%), %]

表2 两组患者治疗前后躯体功能评分及社会生活功能评分对比( ±s, 分)

表2 两组患者治疗前后躯体功能评分及社会生活功能评分对比( ±s, 分)

注:与对照组同时点对比, aP<0.05, bP>0.05

组别 例数 时间 躯体功能评分 社会生活功能评分对照组 43 治疗前 17.37±2.12 8.48±2.35治疗后 22.41±2.56 5.52±0.97观察组 43 治疗前 17.36±2.11b 8.45±2.32b治疗后 27.45±3.17a 5.17±0.52a

3 讨论

现代临床医学认为, 冷风吹袭、髓鞘变形及面神经炎症引发水肿等因素可造成面部神经营养微血管痉挛, 导致局部神经缺血缺氧, 最终形成周围性面瘫。目前对于该病的治疗普遍实行营养神经及抗炎活血治疗, 但治疗效果差强人意[5-8]。从中医角度来看, 周围性面瘫属于“歪嘴风”、“吊线风”及“卒口僻”等范畴, 患者普遍素体正气不足、脉络空虚,风寒邪气趁虚侵袭, 造成头面部阳明脉络失司及气血痹阻,营卫不合。《金匮要略》中提出“僻不遂邪于络则肌肉不仁”,认为邪气隐藏于经络之间, 造成气血循环不畅, 导致经络失去营养, 是产生周围性面瘫的主要原因。由此可见, 周围性面瘫以阳明经为主, 以面部诸穴位为辅, 治疗应遵循调经活血疏风通络原则, 早发现、早治疗对于改善患者临床症状、提高治疗有效率具有不可比拟的积极作用。同时, 相较于单一行针灸法, 温针灸法温经通络优势显著, 对于风寒邪气侵袭所引发的周围性面瘫患者, 利用艾草燃烧后所产生的热量刺激穴位, 能够达到保证治疗效果的目的。有研究资料表明[9,10], 温针灸中艾草燃烧后所产生的抗氧化物质能附着于针灸针表面进入穴位, 利用炙热渗透发挥其治疗作用, 改善局部神经循环不畅情况, 尤其对于合谷穴、风池穴及大椎穴等, 可采取泻法引导邪气外出, 加快机体恢复进程, 客观上有利于患者机体康复。

本次研究结果显示:观察组总有效率95.35%高于对照组的69.77%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前观察组躯体功能评分及社会生活功能评分与对照组对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组躯体功能评分及社会生活功能评分均优于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 周围性面瘫患者给予前期针灸介入治疗效果显著, 不仅能大大提高治疗有效率, 改善临床症状, 更能恢复社会生活功能, 值得在临床治疗中推广及使用。

[1]孙宁.针灸治疗周围性面瘫不同时间介入的临床疗效观察.中国民间疗法, 2017(10):17.

[2]吕雪鹏.温针灸治疗不同时期周围性面瘫的临床观察.中国民族民间医药, 2017, 26(12):98-99.

[3]常雅丽, 张宏伟.针灸护理对周围性面瘫的应用效果分析.中国医药指南, 2017, 15(12):268-269.

[4]唐晓敏, 丁锐, 王奇.针灸分期治疗周围性面瘫的临床观察.中西医结合心脑血管病杂志, 2015, 23(18):2054-2056.

[5]李勇华.针灸分期治疗88例周围性面瘫患者的临床疗效观察.中国医药指南, 2015, 13(3):218-219.

[6]刘宜军, 周友龙.分期针灸治疗周围性面神经麻痹的疗效观察.中国针灸, 2004, 24(10):677-678.

[7]张小峰.针灸对周围性面神经麻痹急性期疗效和预后的影响.河南中医, 2008, 28(1):59-60.

[8]陈向东, 张红, 黄克勤.早期针刺干预对急性面神经炎预后的影响.上海针灸杂志, 2009, 28(10):572-574.

[9]龙卫东.对周围性面神经麻痹分期综合治疗的临床观察.中国医药指南, 2008, 6(13):85-86.

[10]吴萍, 戴剑萍.分期针灸与综合护理治疗周围性面瘫的临床观察.医学信息, 2015(3):151.