20世纪文学写作:地域守根

阎连科

地域性和守根性,这是现代文学中相当传统的根须,但因为福克纳的写作,使得那片邮票之乡的地域意识,饱蘸着世界性的现代的墨汁,从而使地域这一带着乡土色彩的文学概念,包含了20世纪文学不可忽略的现代血脉。所以,当我们谈到地域或者域地时,不能不想到福克纳。是他把美国南方那片偏远、狭小的土地,转化成了阔大的文学世界。使那块小地根土,成为了某种地域文学新的、现代的源头。然而,与此同时,比他晚生二年的日本作家川端康成(1899-1972),同样在写作中坚守着亚洲古孤岛屿上的隅域之地,虽说有“新感觉”的“新”,在为其文学的现代意识所加冕,但之后他的复古和守根(不是守旧),则更为鲜明和独有。在此一点上,沈从文的写作,则同样有着在现代中守根的意味和禀持,而且这种坚守性,乃至带有执拗的秉持和固执。而出生于1904年、不为大家所熟知的瑞典诗人、作家马丁松(1904-1978),一方面在诗歌中表现着最具现代意味的宇宙想象和宇宙观,如已经翻译到中国的长诗《阿尼阿拉号》①,难以让人想到就是这位写出如此有其先锋性和预见性长诗的人,会在地域的根土上,写出近乎完全复古守根的小说《荨麻花开》②来。这部小说,今天看似乎有些过分的写实与守旧,但将其归放到上一世纪的三十年代,世界文坛的求奇创造,风起云涌,更更迭迭,而作家本人,又是一位多有宇宙之思的伟大诗人,如此,我们就可以看到他在《荨麻花开》这部小说中不同一般的复归之意了。从守根和域地的层面说,拉美的作家多都有着这一现代的特色和禀持。中国人会说拉美文学“有自己的根”和“接地气”,我们把这种生活的熟语和俗话,挪入文学的笔谈话语里,那就是拉美文学在相比之下,更有一种地域性的世界性和守根性的现代性。这和东方文学的守根性有着某种不言而喻的联系。请注意,马尔克斯在其一生笔耕不辍的77歲时,童心回归,写了他这一生最后一部小说《苦妓回忆录》③,讲一位老人在90岁的生日时,希望给自己一个最好的生日礼物——找一个年少的处女,以期获得一个充满疯狂爱欲的夜晚。而这部小说,扉页上的题记是:“客栈的女人叮嘱江口老人说:请不要恶作剧,也不要把手指伸进昏睡的姑娘嘴里——川端康成《睡美人》。”由此,我们可以想到,川端康成的写作,在世界上,在拉美那些文豪的内心,有着怎样的地位和影响。也由此,我们可以把川端笔下的“雪国”、“伊豆”的日本域地,和哥伦比亚的“马孔多”域地联系和比较。虽然一个是充满20世纪荒诞、变异的魔幻之道,而另一个,是完全诗意、唯美守持的感觉之写实,但在文学的域地性和守根性上,却是异曲同工,东西相映。如此,我们其实可以从美国的福克纳阅读到属于欧洲的马丁松、再到拉美的马尔克斯,再回到亚洲的沈从文和川端康成等,会发现在原来充满陌生创造的20世纪文学潮汐中,地域性与守根性,这相对于现代文学显得“保守”、“守旧”或说“传统”的一脉伟大的写作,在文学新浪和主义迭起的20世纪,从来就未曾间断和被新的主义所淹没。而且,随着时间的推移,这一脉守根地域性写作,会如艾丽丝·门罗④几乎一生都守在城郊小镇的写作样,带着顽固的复古和回归的气色,而在世界文学上,显出无法褪怯的艳光。即便是加拿大的麦克劳德⑤的一生,都同新斯科舍省的布雷顿角岛守在一起,从他笔端(键盘)上溅起的浪花,也有着世界海水的咸味和让人敬起而投的尊崇的目光。

以我们亚洲读者尤为熟知并推崇的川端的名作《伊豆的舞女》为例,我们来讨论关于20世纪写作复古性中的三个要点:第一,为什么在现代写作中,禀持复古守根的作家,其写作多都有一种鲜明的地域性;第二,所谓守根,就是坚守一种本民族最有特质的地域文化;第三,复古守根的现代意义。到这儿,我发现了一个非常世俗的问题,在这一讲《复古守根——现代写作中的域地与世界》里,我们谈到的作家,都是获得瑞典那个奖的人。福克纳1949年获得那个奖,川端康成1968年为亚洲争荣,哈瑞·马丁松是1974年,马尔克斯为1982年。沈从文虽然没有拿到那个奖,但在传说中,是倘若他可以多活一个年头儿,那顶桂冠就戴在了他头上。和他们一样,其写作带有强烈地域色彩的获奖作家还有早在1907年“因考虑到理解与描写艺术中的观察能力,原创想象力及男子汉力量,正彰显出这位世界知名作家之文学创作特色”而获得那笔巨额奖金的作家鲁德亚德·吉普林(1805-1936);1920年“因其里程碑著作《土地的成长》而获奖的瑞典的邻居挪威作家克努特·汉姆森(1885-1952)”;1930年获奖的美国作家辛克莱·路易斯(1885-1951);1932年获奖的英国作家高尔斯华绥(1867-1993年)和他的《福尔赛世家》,直到后来中国作家和读者极其推崇的德国作家赫尔曼·黑塞(1877-1962),俄国作家蒲宁和肖洛霍夫等等等等,我们例举他们,不是因为他们都获得了诺贝尔文学奖,而是在他们的写作中,都有一个鲜明的属于他们的“地域”。这个地域,不是说有了就是伟大的艺术,而是说,没有这个文学地域的作家个人的“文学场域”,根本就没有艺术叙事与想象扎根的土地。我们试想,在文学场域或说土地、地域这一概念时,如果没有那条属于俄罗斯的、也属于肖洛霍夫的“顿河流域”,又哪儿可以有肖洛霍夫和《静静的顿河》的产生。没有日本的关西,又哪儿有川端康成的“伊豆”和“雪国”,没有美国南方的土地,又哪儿有福克纳一系列伟大的小说。就连写作一直都不以地域为根土,而以图书馆、梦幻和宇宙想像为小说生成根基的博尔赫斯的写作,也总难逃离“布宜诺斯艾利斯”和阿根廷的南部草原的约束,这就说明了一个问题,世界上任何作家的写作,都无法离开世界上的某一个地域的存在,一如人不能离开地面而行走,羽毛笔不能离开墨汁而飞出色彩来。但这儿又有问题出现了:在有的作家那儿,地域只是故事生发的一个地方,如博尔赫斯可以让他的故事发生在布宜诺斯艾利斯,也可以发生在西班牙的马德里或者中国云南的哪(《交叉小径的花园》);格雷厄姆·格林,可以让他的故事放生在英国、美国的土地上,也可以让故事发生在墨西哥的土地上(《权力与荣耀》)。而法国作家勒克莱齐奥,一边被誉为是“法国在世的最伟大的法语作家”,一边又竭尽全力,让他的故事不是发生在法国,而是非洲或世界各地的哪。但对另外一类的作家——我们今天所讲到的写作者——地域,则不仅是他所有故事的生发地,而且是那故事必须而独在的生发地。尤其是在他们的写作,追求“复古”之风,追求“守根”精神。没有那样一个必须的“根之所在”,他的故事、人物、细节以及语言和叙述和铺排,就会如风中的羽毛、海面的浮物。而一旦有了那块域地之在,也就有了树之根,城之巷和楼宇的落地。而这个落地的根基,是他故事、人物、细节、叙述等全部写作的出发点和归宿点。一句话:是他文学审美的开始和结束,一如顿河之于肖洛霍夫,福克纳之于密西西比州北部的约克纳帕塔法县,马孔多之于马尔克斯,阿斯图里亚斯⑥之于印第安人的生存之域地。endprint

把这个地域性的必然性,引到中国作家的写作上,我们无法想象,王安忆离开上海的里弄会怎样坚持她的写作;无法想象,贾平凹没有商州的存在,又哪儿会有今天那个文学上的“西北王”。尤其是莫言和他的山东高密县,韩少功和他的马桥,李锐和他的吕梁上,苏童和他的“香椿树街”,迟子建和她的东北黑土地……凡此种种,当批评家将其地域性简单理解为“文学地理”时,恰恰抽去了作家在土地上行走的脚步与筋腱,是作家“僵硬”的站立在了那块土地上,如同蜡像般,人还是那个人,笔还是那支笔,但却已失去了作家写作的呼吸与生命,失去了作家写作时最鲜活的情感与共振。以我之偏见,对于作家言,地域——那构成了作家所谓文学地理的土地,如鲁迅和他的鲁镇,沈从文和他的湘西,但从真正意义说开去,那不是文学的地域,而是作家之所谓作家的生活之土、生命之地,是作家自己写作(耕作)的唯一“母地”。可当我们仅仅将某些作品中的地域名称理解为文学地理时,我们将无法理解“母地”的文学意义;无法理解,正是那块母地间的树木、花草、河流、房屋、街道、牛羊……乃至于晨时的一缕阳光,黄昏中的一声牛哞和羊叫,都在召唤着作家的灵感与笔墨,情思与忧喜,如同母亲在召唤儿子的回归一模样。

一句话,对于求根、守根的作家言,一切“复古”的回归与求守,都是从他那最独特的一片母地开始的。没有这一片属于他的母地的存在,也就没有他的全部的写作,没有他文学的生命,没有他的被视为伟大的作品。

也正是如此,一切带有复古的20世纪的伟大写作,或说可以在20世纪求奇创造如潮汐峰浪般的百年间,生生不息并带着求根守土色彩的回归,其本质,都是在尋找、求守他的那块包含在现实的域地中的文学的母地。所以,世界上所有可称为拥有自己文学——母地的作家,都必然对应有一块属于他的个人的现实存在的域地。没有这块现实域地的存在,文学中就没有他的母地之在。没有这块可谓母地的域地,一切文学上的守根复古,也都是现实中的水中捞月、空中揽云。

山路变得弯弯曲曲,快到天城岭了。这时,骤雨白亮亮地笼罩着茂密的山林,从山麓向我迅猛地横扫过来。

那年我二十岁,头戴高等学校的制帽,身穿藏青色白花纹上衣和裙裤,肩挎一个学生书包。我独自到伊豆旅行,已是第四天了。在修善寺温泉歇了一宿,在汤岛温泉住了两夜,然后登着高齿木屐爬上了天城山。重叠的山峦,原始的森林,深邃的幽谷,一派秋色,实在让人目不暇接。可是,我的心房却在猛烈跳动。因为一个希望在催促我赶路。这时候,大粒的雨点开始敲打着我。我跑步登上曲折而陡峭的山坡,好不容易爬到了天城岭北口的一家茶馆,吁一口气,呆若木鸡地站在茶馆门前。我完全如愿以偿。巡回艺人一行正在那里小憩。⑦

这是《伊豆的舞女》小说的开篇,单单就阅读而言,它显得很平淡、松散,实在而质朴,并无什么惊人之处。我们再来看看《雪国》的开篇。

穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。火车在信号所前停了下来。

一位姑娘从对面座位上站起身子,把岛村座位前的玻璃窗打开。一股冷空气卷袭进来。姑娘将身子探出窗外,仿佛向远方呼唤似地喊道:

“站长先生,站长先生!”

一个把围巾缠到鼻子上、帽耳耷拉在耳朵边的男子,手拎提灯,踏着雪缓步走了过来。

岛村心想:已经这么冷了吗?他向窗外望去,只见铁路人员当作临时宿舍的木板房,星星点点地散落在山脚下,给人一种冷寂的感觉。那边的白雪,早已被黑暗吞噬了。⑧

这是《伊豆的舞女》的开头。而《古都》的开头是这样的:

千重子发现老枫树干上的紫花地丁开了花。

“啊,今年又开花了。”千重子感受到春光的明媚。

在城里狭窄的院落里,这棵枫树可算是大树了。树干比千重子的腰围还粗。当然,它那粗老的树皮,长满青苔的树干,怎能比得上千重子娇嫩的身躯……⑨

这儿我们不是讨论川端小说的开头,但我们从他最重要的小说开头中,会发现作家在小说的开始,要把我们尽快带入他小说中独有的母地之地域——不是故事,不是人物,更不是如《百年孤独》 《午夜之子》和《如果在冬夜……》那样,希望读者尽快进入的是作家小说文本的结构与叙述——这是在20世纪写作中显得尤为典型、极端的目的。但川端在他最好的小说里,当叙述开始时,他并不是要急于将读者尽快带入他的不一样的文本创造里,而是不缓不急,慢慢道来,要把读者一步步带进他那最独有的某处地域——文学的母地。所以,他在其小说的开始,都是从地物着笔,打开母地的门窗,让读者慢慢领略母地的地域物景之后,再走入他文学母地中的人物、风物与文化。由此,我们可以知道,在这种“地域守根”的写作中,母地——那如照片般展示母地的物景的重要。

回到我们更熟悉的沈从文的写作。在《十九世纪写作12讲》中,在最后一讲“开头与结尾——最庸俗的必然”里,我们曾经把沈的经典短篇《丈夫》 《萧萧》 《菜园》的三个开头给大家单列出来说道过,现在再次来品味这三个短篇的开头,我们发现,它竟和川端小说的开头一样,其主旨意趣,是如此的相近。倘若我们不知道川端的小说是由叶渭渠和唐月梅翻译过来的,不知道《丈夫》 《萧萧》 《菜园》的作者是沈从文,我们把这些小说的开头放在一起来阅读,会不会有一种错觉——朦胧觉得是出自同一个作家,或同一流派,再或风格相近的作家之手呢?

落了春雨,一共有七天,河水涨大了。

河中涨了水,平常时节泊在河滩地烟船妓船,离岸极近,船皆系在吊脚楼下的支柱上。在四海春茶馆楼上喝茶的闲汉子,伏身在临河一面窗口,可以望到对河的宝塔“烟雨红桃”好景致,也可以知道船上妇人陪客烧烟的情形。

乡下人吹唢呐接媳妇,到了十二月是成天有的事情。

唢呐后面一定花轿,两个伕子平平稳稳的抬着,轿中人被铜锁锁在里面,虽穿了平时不上过身的体面红绿衣裳,也仍然得荷荷大哭。

玉家菜园出白菜,因为种子特别,本地任何种菜人所种的都没有那种大卷心。这原因从姓上可以明白,姓玉原本是旗人,菜种是当年从北京带来的。北京白菜素来著名。endprint

如果你觉得你不会混淆川端和沈从文的某些相近的笔墨——因为他们在语言上遣词与语句的韵律都完全不同,一如萧红的“园子”和鲁迅的“百草园”的不一样。那么,他们几乎为同时代——上一世纪三四十年代的世界文学正在奇异创造的峰起之时,为什么会几乎不约而同地都在写作上坚守着复古守根的某种精神和文学大势而背道的写作?如果我们熟知的沈从文,可以用因为在那时“封闭”的中国解释的话,我们不能忘了川端先生所处的日本时代,正是被美国文化和欧洲文学过度浸泡和侵袭的年月,而日本也正是在脱亚入欧的跑道上大步行进的时期。而川端本人,不仅是毕业于在当时都已经相当国际化的东京大学,之后在写作成熟时期的五六十年代,又是日本作家笔会的会长,还是国际笔会的副会长。他的写作之路,起始于借鉴西方文学,自醉心于表现主义、达达主义而形成的日本“新感觉”派开始,最后从这条欧化之路上又退回到东方的传统,全盘继承日本的古根文脉,而最后终就于日本的东方之美——乃至为“川端之美”,从而形成了这种复古守根——现代写作中的母地文学而成就终生,影响后人,润泽世界。

如果我们说沈从文写作的母地意义,还有一定的“不得不如此”的不自觉,是一种自然生成,那么,川端的写作,则无疑问是自觉的、选择的、明确的。这也就是我们在这一讲中要以川端为例、而非中国的沈从文的根由。但他们无论是不约而同,还是都经过审慎的选择,就其作品而言,却都完成了现代写作中复古守根的母地文学。也正因为如此,我们才从他们的写作中,是那么相近、乃至重合(非重复)地读到他们最经典小说的开头,都是那么的要笔入地域,亦景亦物,首先要把读者带入文学母地的地域环境,而非故事、人物和文学叙述及结构的某种创举。“由四川到过湖南去,靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地方名为‘茶峒的小山城时,有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。这人家只有一个老人,一个女孩子,一只黄狗。”⑩大家都知道,这是《边城》的开头。“麦罗霍夫家的院子就坐落在村庄的尽头。牲口院子的小门正对着北方的顿河。”k“严冬封锁了大地的时候,则大地满地裂着口。从南到北,从东到西,几尺长的,一丈长的,还有好几丈长的,它们毫无方向地,便随时随地,只要严冬一到,大地就裂开口了。”“一只山羊在大道边啮嚼榆树的根端。城外一条长长的大道,被榆树荫蒙蔽着,走在大道中,像是走进一个动荡遮天的大伞。”当我随手从书架上抽出我以为都在文学母地意义上有着特殊意味的《静静的顿河》 《呼兰河传》 《生死场》等作品时,也才进一步发现,它们小说的开头,也都和沈从文、川端康成近乎相同,都是首先要用地域中的物景,把读者带入作家文学的那块独有的母地里去。由此,我们再回到《伊豆的舞女》和川端的写作,就会明白,“山路变得弯弯曲曲,快到天城岭了”。这句浅白、质朴到近乎没有意义的叙述,内里包含了川端和他有同样思考的全世界的守根作家那多么深味的母地意义。——正是这一句看似平淡的叙述,才把我们领进了母地文学的母地环境,把作者醉心的文学母地的蕴意;为我们打开了阅读的门扉;为他自己,打开并剥离出了母地叙述的引子。

当然,母地写作的文学意义,决然不会仅仅是母地物景的一味展示。而真正可以让母地文学成为世界文学中伟大一族的,是母地文学中所展示的母地文化。而物景,只不过是那种文化里最浅、最前的一层。随之深入,便是那母地文化的深处的存在和那种文化最独特的人物。

舞女看见我呆立不动,马上让出自己的坐垫,把它翻过来,推到了一旁。

我就近跟舞女相对而坐,慌张地从衣袖里掏出一支香烟。舞女把随行女子跟前的烟灰碟推倒我面前。我依然没有言语。

舞女看上去约莫十七岁光景。她梳理着一个我叫不上名字的大发髻,发型古雅而又奇特。这种发式,把她那严肃的鹅蛋型臉庞衬托得更加玲珑小巧,十分匀称,真是美极了。令人感到她活像小说里的画像,头发特别丰厚。舞女的同伴中,有个四十出头的妇女,两个年轻的姑娘;还有一个二十五六岁的汉子,他身穿印有长冈温泉旅馆字号的服外褂。l

我们从这儿读下去,母地——那种地域的物景渐次被这种地域里最独有的母地文化所取代——舞女——这日本伊豆地区的舞女,承载着她——作为人的美和母地文化独特性的双重使命,开始逐一地展现出来。无论是“马上让出自己的坐垫”,还是“把随行女子跟前的烟灰碟推倒我面前”,这两个无言的细节,一面表现了人物,另一面表现的是舞女这一群体作为文化存在的使然。一如北京的茶馆,当客人落座,服务生会把长嘴的铜壶从一米之外伸倒到你面前的盖碗茶杯。这儿与其说是人物的行为,不如说是北京茶馆文化的必然。不这样,也就没有了那种茶馆文化的特质。而舞女,作为一种文化的存在,其在小说中的人物一经出场,就是两次“服务于人”的细微、自然的主动,也就一下子展示出了舞女文化那种柔美、谦卑的精神。于是,愈往后读,这种最特有的伊豆舞女的母地性文化,就随着人物,愈加浓郁地展示出来:温泉、舞鼓、和服、歌艺以及寺庙旅馆等等等等,这些都带着最独有、最强烈的地域性文化,成为了人物最本质的气息与特质,成为了这些母地文学中最独有的文学场。使得那些人物,离开这种文化场域,就不再是这样的人物。在这儿,毫无疑问,人物是小说最重要的中心和重心。但是,这个中心和重心,离开了这个最特殊的文化环境,将会失去人物呼吸的可能。人物与环境文化的关系,其实正是一种母与子或母与女的关系。文化是母,人物是子(女)。当小说人物是这样特有的文化子女时,而最重要的不可忽略的,则是那种作为孕育这样子女的母文化的文学书写。在母地文学的写作中,这种母文化的展示与书写,在一定程度上,是其写作的根本所在,甚或在某个角度说,它才是文学的目的。由此,我们从《伊豆的舞女》中的母地文化,想到沈从文的《边城》中的母地文化,会发现他们的相近与相似,简直到了惊人的地步:

渡头为公家所有,故过渡人不必出钱。有人心中不安,抓了一把钱掷到地板上,管渡船的必为一一拾起,依然塞到那人手心里去,俨然吵嘴时的认真神气:“我有了口粮,三斗米,七百钱,够了。谁要这个!mendprint

这个细节,是《边城》中人物第一次出场的作为,和《伊豆的舞女》中的人物出场时一模一样,都表现出一种“为人”精神善美。之后,川端在《雪国》和《伊豆的舞女》中,开始有节制、有分寸、适时适地、从不间断地展示那种独有的歌妓文化;而在《边城》中,沈从文也异曲同工、不约而同地展示着边城的风情人情。一部《边城》的写作,似乎人,并非小说的中心,而边地最独有的边地文化,才是《边城》成为文学玑珠真正的闪光之处。而作为文学人物的翠翠和她的爷爷,只是为那种文化而生、为那种文化而故的“文化体现者”。他们的生命,承载的不是人的生命中某种最独有的精神,而是为展现那种母地文化生命的生命。正是从这一点上说,从人和人物上说,《丈夫》可谓沈从文这类母地写作中的玑珠之钻,而非《边城》。《边城》是母地文化写作最好的小说范本,但并不一定就是母地文学中最伟大的小说。它的生命之成,是成在对母地文化最独有的抒写上。而其失,也失在人物与文化作为母地文学天秤的两端,人物的重量,未能衡控天秤的平衡。而《丈夫》与《萧萧》等作品,则让这种平衡,达到了某种极致均衡的地步。尤其《丈夫》中写到“丈夫”的妻子老七,在前仓同士兵陪睡,而作为丈夫的他,就在后仓暗暗的躲着,直至心知肚明地经历了一次次妻子同其他男人的“暧昧”之后,丈夫要离开河船,回到自家为止,实在是把这种边城男女、水妓文化和人物的内心处境,均衡准确到了“触目惊心”。在中国的现代文学中,有鲁迅纯粹锥刺人心的灵魂写作,也有《丈夫》等这样少数的地母文化的小说杰作,真可谓小说两极之源的幸运。但将川端写作与中国地母文化小说最具影响的《边城》相较而论,川端的复古求根,对地母文化写作与人物的均衡把控,不得不说是更为自然圆熟,其作品趋向明确,艺术之境也似乎更达到了一种美的哲学的境地。我们单从作品而言,不太能说沈从文的“文学之美”,是一种理性的哲学,但川端从现代中回身的复古守根,却又确实是一种在世界文学中明晰努力后的理性选择。是从理性回归传统的更为明确的写作。《雪国》 《古都》 《千只鹤》,以及他诸多的短篇、随笔与文学之谈,那种对日本传统美而明确的写作追求,则清晰得如推窗可见的晨时之光。而对这种日本之美的失去的忧伤,也更为始终和有着刻骨的疼痛。因此,他小说中的人物,作为人在地母文化中的存在,也才更有着中心的意义。不要说《雪国》和《千只鹤》这样的准长篇,就是连《睡美人》和《伊豆的舞女》等短篇中的人物,也同样把人与特定的域地文化调和到了恰切的位置。于是,仍以《伊豆的舞女》为例,读到小说的结尾,同是一种和《丈夫》中男女一样的“分手”,前者虽然没有《丈夫》中的人物浓烈和味重,却同样可以获得一种空淡而久远的关于人物与文化的合韵之蕴意。

快到码头,舞女蹲在岸边的倩影赫然映入我的心中。我们走到她身边以前,她一动不动,只顾默默地把头耷拉下来。她依旧是昨晚那副化了妆的模样,这就更加牵动我的情思。眼角的胭脂给她的秀脸添了几分天真、严肃的神情,使她象在生气。荣吉说:

“其他人也来了吗?”

舞女摇了摇头。

“大家还睡着吗?”

舞女点了点头。

荣吉去买船票和舢板票的工夫,我找了许多话题同她攀谈,她却一味低头望着云河入海处,一声不响。每次我还没把话讲完,她就一个劲点头。n

《伊豆的舞女》到此之处,小说已经基本结束,但当我们从这个短篇来牵动和分析川端的地域性独有文化的母地小说写作时,更应该读的是从《伊豆的舞女》启门而入,去领略他的《雪国》 《睡美人》 《古都》 《千只鹤》等作品中的关于母地文化的独特书写与展示。从那些作品中,我们才可以进一步的咂味出那句不可忽略的授奖词:

因其叙事艺术以优美情感表现日本真正的独特本质。

这里说的“日本真正的独特本质”,更具体明确的指向,就是川端小说中最独特的母地文化与精神。

地域性——>母地文化书写,这样一个在20世纪文学中许多作家的写作里都有、并且成为其作家鲜明个性的文学构成的特质,为什么在胡安·鲁尔夫、福克纳、马尔克斯、阿斯图里亚斯等作家那儿会朝着更为先锋、激进的创造方向发展和散射?而到了马丁松的《荨麻花开》和川端康成、沈从文的小说写作,则会成为带有复古守根的特点和趋向?而在肖洛霍夫那儿,这种地母文化却又有了充沛的革命的激情。而在我们熟知、可在世界范围内还不太为人所知的萧红那儿,却完全是一种生命生存的样貌。从更易被我们理解和熟悉的范例去说,作品中同样都带有故乡地域浓烈的母地文化的贾平凹和莫言,为什么前者在写作中更倾情于复古的追求;而或者,则更趋于现代的追赶?这当然是源于每个作家的个人命运使然和阅读的不同及对文学理解的差异,一如挂在贾平凹嘴边较多的是中国的古典小说《红楼梦》,而挂在莫言嘴边常被念叨的是美国南方的现代作家福克纳。然而,事情也不要析挖到复杂难解的程度,之所以同样拥有砖瓦草木,有人会去建造现代的建筑楼宇,有人则更钟情于传统的草木堂舍。没有谁比谁好,只有彼此审美价值的不同。马尔克斯深爱胡安·鲁尔夫,确实在他们的写作中,又着彼此更多的相通之处。而川端康成,在他1969年9月的随笔式文论《日本文学之美》中,却也那么明确地说道:

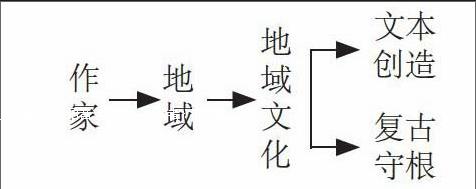

……以今天同过去相比,有时我也感到不可思议。比如,十一世纪初的紫式部、清少纳言、和泉式部,以及十七世纪后半叶的松尾芭蕉,他们学习、尊崇的古典文学都是共通的,为数不少。不仅是日本的古典,中国的古典也是如此。十三世纪的藤原定家、十五世纪的世阿弥和宗衹也是如此。平安时期至江户时代的古典文学世界中,流传、呼应和交织着同样的古典传统。这就是日本文学的传统的脉络。明治时代引进了西方文学,遇到了巨大的变革,这脉络好像被切断,流通着别的血液。但是,随着时间的推移,我越发感到古典传统的脉络依然是相通的。o

這不是一篇文学追求的宣言,但却是走进川端文学库藏之内最可靠的门扉与钥匙。而我们之所以在这一讲中会更多的以川端的写作为范例,除了是因为我们中国的读者对他更为熟知外,而且还因为他的写作,曾经影响过中国的一代作家们。因为他的写作,更鲜明、集中地体现了在母地文学这脉从未间断的20世纪写作中,那些对复古守根写作更为坚定、坚持的审美的共有:伤失的美!这一点,在这一脉的写作中,则更为集中和共通。《荨麻花开》里写尽了人的生存的苦难,而可慰藉这种人的苦难的惟有故乡那种几近消失的来自回忆的伤失和因文化而在的温暖,宛若《呼兰河传》里在麻木的生存中,却到处暖开着回忆伤失的诗花。而沈从文和川端,乃至三岛由纪夫的一些作品,也同样是依靠着这种伤失的诗歌,去慰藉生命的寒冷。也许是我阅读的狭隘所致,也许世界文学的本质就是如此,将文学置放在世界文学的大坛之上,会发现(感觉)愈是距离中心文化遥远的边地,愈易产生这种复古守根之美的特质文学。世界文学如此,而一个国家和一个语言族群的文学亦是如此。总而言之,一个作家的写作,一边是水到渠成的自然发展;一边是冷静、理性的析理选择。即便我们可以把复古守根的写作,用一简略的图表标志出来,其选择,也终是要靠作家自己对文学与世界的一种悟择而定。

来自特定地域的母地文化写作,无论是这种写作走向复古守根的美,还是走向另外一种现代性的文本创造,还有很多可分析条理的作家和文本,但今天的这一讲就到这儿。——这一学期的最后一讲,也就只能到此收住退场。20世纪写作的文学丰富性,我以为远大于19世纪写作的丰富性。关于20世纪的写作,除了我们这十几讲中的各种相比于19世纪写作的不同之外,还有作家在写作中的地位、人物在写作中的弱化等命题,它既是20世纪文学共有的,也是我们今天写作必须思考面对的。所留诸疑,也都留到我们明年的课堂上吧。

谢谢大家!

2016年12月2日

【注释】

①1974年,哈瑞·马丁松和另一位瑞典作家艾文德·雍松分享诺贝尔文学奖。其诗歌代表作为《阿尼阿拉号》(上海人民出版社2012年版,万之翻译)。

②[瑞典]哈瑞·马丁松:《荨麻花开》,万之译,译林出版社2016年版。

③[哥伦比亚]加西亚·马尔克斯:《苦妓回忆录》,轩乐译,海南出版公司2015年版。

④[美]艾丽丝·门罗(1931—),2013年获得诺贝尔文学奖,一生创作带有鲜明地域色彩的短篇小说,成就斐然,代表作有小说集《逃离》等。

⑤阿里斯泰尔·麦克劳德(1936-2014),一生都固守在故乡的雷顿角岛,创作低产,只出版过两本短篇集《海风中失落的血色馈赠》和《当鸟儿带来太阳》,但都是有着世界影响的最独特的“地域作家”。

⑥阿斯图里亚斯(1899-1974)为危地马拉作家,主要代表作有《总统先生》和《玉米人》等,1967年因“作品深深根植于拉丁美洲和印第安人的传统”而获得诺贝尔文学奖。

⑦⑧⑨ln[日]川端康成:《睡美人》,叶渭渠、唐月梅译,东北师范大学出版社1996年版。

⑩m沈从文:《边城》,北岳文艺出版社2002年版。

k[苏]肖洛霍夫:《静静的顿河(第一部)》,金人译,人民文学出版社1998年版。

o[日]川端康成:《临睡的眼》,叶渭渠译,东北师范大学出版社1996年版。endprint