丁乙:关在格子里的理性与情感

曾焱

走进一个画家工作室,调色板通常是引人注目的,上面堆挤的各色颜料像一件小作品,有的随意,有的规整,是观察艺术家个性的细节。但丁乙两种都不是。他说自己的画室里根本没有调色板,直接打开颜色瓶盖就用,“我不调色的”。

进门时候,看见丁乙正站在他那架高大的橙红色升降机上,为墙上一件巨幅作品绘画细部。见我们到了,他启动开关,让那庞然大物缓缓降落,将他从自己的“十示”世界送回到现实当中。

这是他的最新工作室,位于上海滨江西岸。龙美术馆、余德耀美术馆和西岸艺术博览会都离这不远,周边现在是上海当代艺术新贵之地。收藏家乔志兵的乔空间与他的工作室为邻,一墙之隔。2016年乔空间做了一个12位中国当代重要艺术家的“工作室”群展,张晓刚、刘小东、毛焰、严培明、曾梵志他们都是通过镜头或者作品,把各自工作室的状态带到了现场,唯有丁乙省事,他让人在自家工作室和展览现场之间的那堵墙上凿了一个形状不规整的小洞,观众可以直接从洞里参观他怎么画格子。

作为中国抽象绘画领域极为重要的代表人物,丁乙的画格子是他个人的符号,也是中国抽象艺术的标志符号。准确地说,他画的是“十”字符号,从上世纪80年代末至今,一画30年,作品系列亦命名“十示”。用的材料从画布丙烯到瓦楞纸板、木板,粉笔、铅笔、炭笔,画的尺幅从几十厘米到2米、3米、5米之巨,唯有这个看似不起眼的微小“十”字固着在画面之上,以不受制于时间和空间的状态坚定推进,仿佛植物生长连绵不绝。

一个为自己设限的艺术家却从局限中获得了前所未有的自由。他的那根阿里阿德涅之线从哪里开始?

上海的腔调

丁乙生在1962年。他小时候家住控江路,隔一条马路,窗户对面正好是杨浦区文化馆。上世纪六七十年代,无论一座城市大小,文化馆都是最吸引人的地方之一。丁乙记忆中,就有几样东西跟文化馆特别有关联。一是电影海报,差不多两个星期放一部新电影,各个馆画的海报都不一样,那么总会有几个强的,供人品评议论一阵。另外文化馆门口总有个小广场,立着那种巨大的铁皮宣传牌,专业美工每半年被派过来画一次。丁乙最爱看人画宣传牌,成了最大的启蒙。“画画的都穿一种藏青色的长工作服,那是我对艺术家最早的印象。”丁乙说。

母亲是幼儿园老师,父亲是商店经理,对他搞艺术没有什么直接因果,但丁乙现在回想起来还是受父亲的熏陶。他父亲是一个动手能力特别强的人,家里的家具、家人的衣服都是他亲手做。“最神奇的呢,是他有一次不知道从哪里弄来一些那时候很难见到的油画原料,在家用大概半个月的时间,临摹了《红色娘子军》一张图画,就画在一块纤维板上。我跟同学吹嘘,说我爸爸也是画画的,人家不相信,我说那你今天下午几点站到我家窗户下面来。我家住二楼,我跑回去站到窗口,拼命把画举出去给他看。”

幸运的是,丁乙高中毕业时重新有了高考,上海本地艺术专业的学校恢复了几个,好的像上海大学,接下来有轻工业专科学校、纺织工业专科学校和上海市工艺美术学校,结果他考上最差的美校。“那也不管了,总算开始了很专业的训练。我那个时候所有的梦想就是要做艺术家。”

他们那辈艺术青年心目中最好的艺术家,相当于现在所说的超级偶像,是陈逸飞、魏景山这些在上海油雕室从事主题创作的专业画家,油画《攻占总统府》当时名扬全国。至于后来成为丁乙倾力一生的“抽象艺术”,丁乙说,他第一次知道这个词已经是考进美校之后了。

他在美校读装潢设计,就是现在的平面设计。那时候国家重视外贸,因为做产品出口要跟国外学,对设计类的学校就有一些鼓励政策,比如学校图书馆可以订阅国外杂志和画册。丁乙经常混到老师的图书室去,开始接触到一些西方艺术。“最早大概是1981年,我买到一本《西方绘画简史》,只有几张彩色图,其他全是这么小的黑白图片。不过同时期国外来的展览在上海还蛮多的,比如‘法国250年绘画,好多人从外地赶过来看它。”

这个法国绘画展览对中国一代艺术青年几近文化启蒙,几个和丁乙年龄仿佛的艺术家都曾在我们采访时,提到与此展相关的难忘经历。曾梵志说他1981年17岁,一个人背个挎包从武汉到上海坐了三天三夜的船,为的就是赶去看这个展览。和外地艺术青年比起来,生活在上海的丁乙他们就颇为优越了。

丁乙印象中,80年代初的学画阶段挺混乱。“那个时候学印象派,余友涵给了我最大的启蒙。他那时候就研究塞尚,现在也是一个塞尚专家。他说你理解了塞尚就理解了現代艺术,如果塞尚这关过不了,就还是在传统的意识里。所以关于西方绘画,我实际上是从两个人身上学来的,一个是塞尚,还有一个是郁特里罗(Maurice Utrillo)。为什么呢?因为郁特里罗从来不画阳光,他都是画阴天的。学生时代年轻,很容易被这种情感打动。还有呢就是他画巴黎街景,我在上海能够找到很多相似性。”

余友涵后来是90年代中国前卫艺术运动中著名的“政治波普”艺术家,当时在丁乙就读的工艺美校当老师。余手里有一本郁特里罗画册,丁乙特别想借来临摹,有一次终于跟他开了口,他说那就借一个晚上吧。学校宿舍要按时熄灯,丁乙偷跑到学校食堂,一晚上没睡觉,临摹了三张画。后来他还常去余友涵家求看那本画册,拍成照片带到上海街上去找相近的构图。丁乙至今坚信是那本画册让他真正认识了西方艺术。“1982年我再去上海美术馆看本地创作展览,就觉得自己不要看了,哎呦那些技法太差了。”

丁乙对郁特里罗的追随,往内心深处,恐怕也不止于临摹街景。郁特里罗生活在19世纪中期到20世纪早期,正是巴黎作为西方文化中心,各种艺术和主义如岩浆迸发的几十年。他是蒙马特女画家苏珊娜·瓦拉东的私生子,人们猜测他生父可能是夏凡纳、劳特累克或者雷诺阿当中某一个。因为从小住在蒙马特,郁特里罗和“洗衣船”时期的毕加索等人一度厮混,但他对周遭变来变去的艺术潮流却毫无兴趣,几十年只画巴黎街景,落伍与否,成功与否,不以为意。在乱花迷眼的激变时代,几十年执着于一件事,这本身就有迷人之处。丁乙后来30年画“十”字,有一点郁特里罗的精神性。

《十示》开始了

1983年丁乙被分配到上海玩具厂设计科。白天做产品包装设计,下了班,还是想做纯粹的艺术,于是他在复旦大学对面租下平生第一个完全属于自己的工作室。说是工作室,其实就是一个能够独自待在那里画画的地方,“本地农民房,大概6个平米,有个小桌子,有张上下铺,下面睡人,上面放画”。

分配那时候基本就是定终身。丁乙清楚,如果自己不想放弃职业艺术家的梦,唯一出路是考学,否则一辈子就在工厂了。

1985年他去考上海大学美术学院油画系,没中,第二年改考了国画系。“考国画其实是权宜之计。那时候我觉得自己的油画已经非常好了,根本看不上油画系那些老师的画,可是我又考不上。”他后来发现,反而国画系的老师资源好,学生上书法和篆刻课,全拉去上海中国画院,董衍芳教篆刻,韩天衡教书法,都是书画名家。

1988年,画出未来代表作“十示”系列第一张的丁乙,国画系刚读到第三年。他给那幅画取名《红黄蓝三原色》。“我就画了一个最简单的十字结构,最后像一张网一样。没有什么反响,周边同学都觉得看不懂你怎么这样画。”方法是用鸭嘴笔,把颜色一层层涂上去,像印刷品一样,很理性很冷静。在那以后,不管何种底色,他画面的组织结构都以“十”字为基本,“好似砖块之间的水泥、两根绳子打成的结、芦苇草编或是岔路口”。他将每一幅画都以标题“十示”连同创作年份的方式来命名,比如《十示2017-8》。

第一次见到丁乙作品的人,大都想问一个问题:为什么画“十”字?和宗教有关吗?答案其实特别简单。他早年在美校学平面设计,进工厂后做包装设计,而印刷中标示尺寸的标记就是“十”,他每天都见,就有了想法。

“有点像是宣言式的创作。我做了很多草图,也写过一些札记,觉得一定要从西方现代主义和中国传统绘画中走出来,找一条自己的路。”他当年的宣言是这样表述的:“一、让绘画不像绘画,将与设计的结合作为一种突破;二、自动主义原则,对结构进行理性思考,对颜色不做理性选择,使绘画在最刻板的前提下有一定的自由度和偶发性;三、包括标题均不提供任何故事性,隔断观看者插图习惯的‘意象联想模式,回到纯粹的画面欣赏。”

外面的时代大背景是“八五新潮”,即上世纪80年代中期以学习西方现代主义为特征的美术运动,一直持续到80年代末。丁乙现在被视为中国内地抽象绘画的先驱者,前卫的“八五新潮”运动的一员。但丁乙自己对此不完全认同。在采访中他回忆,中国当代艺术那几年实际上是处于一种亢奋、骚动和无序的状态,而他不太喜欢“有点像运动的意识形态浓厚的艺术”。他想用自己所认为的理性方法,来抵御外面的喧嚣和非理性——但事实上在“八五新潮”的思想主张中,“理性”恰好是最重要的那个关键词,运动给人的实际感受却走向了悖反。

不管如何,丁乙在他第二个小工作室里完成了这样一幅对他也对中国抽象艺术具有界石意义的画作。整个上海大学的四年,他也都在那个工作室里画画,在虹桥区古北路上。“很奇怪的一种过街楼,楼下过路,楼上住人,我必须要先通过楼下修自行车老头的地方才能上去自己的房间。那个时候能租到的也就这种房子,公房不可能有多余,每家住房都很紧张。”面积比早先大了一倍,12平方米,斜坡屋顶,坡下那块低矮空间只能放放杂物,所以他画画的地方还是很小。租金15元并不便宜,当时一个人的工资普遍也就30元上下。

把想象和激情约束在一个个精确重复的“十”字中,丁乙开始了他这场事先设计、宣言并且长达30年尚未结束的艺术实践。某种意义上,这也是一个安静的漫长的被丁乙本人称为“工作”和“长跑”的绘画行为,可以当它是一种去除了全部意义的观念,也可以当它是一场表演。

精神来自精确

2017年10月6日,纽约古根海姆美术馆,中国当代艺术展“世界剧场”开幕。这个展览被解读为北美迄今最大规模的中国当代艺术展,意图在中国当代观念艺术、全球艺术与历史语境之中做新的话语构建。从开幕前纽约动物保护群体对几件作品的激烈抗议,到开幕后对到底什么作品可以代表中国当代艺术30年面貌的议论纷纷,展览一直被置于各种话题之下,参展者和未能参展者都备受关注。

一个月后,沿着古根海姆著名的螺旋楼梯一路往上,我在展览中看到丁乙有两件早期的“十示”也在其中。之前讀到的报道中几乎没人提到丁乙,他不在任何一个话题中。两幅1991年的作品,单独挂在一面白墙上,醒目但又很收敛。在中国当代艺术的重要国际展览,或者所谓的历史性场合,丁乙总是那个既在场又不在场的人。他曾在一次采访中把自己和中国当代艺术之间这种奇怪的关系描述为:“我是一个品种”,但“我不是明星”。

1991年的丁乙刚被分配到工艺美校,离开工厂当上了老师。他也换了第三个工作室,这次是在上海延安路高架桥对面一个院子里:延安西路许家宅。那几年,北京有了“玩世现实主义”和“政治波普”,上海在华山艺校办过装置艺术展,身在美协体制外的艺术家也可以卖点作品了。丁乙和那些发誓以纯粹艺术为毕生追求的前卫艺术家们一样,经济条件略微好转。搬到许家宅没多久,他把先前租的一间15平方米换成两间15平方米,还加租了一个厨房。从决心做职业画家那天起,丁乙对拥有个人工作室这件事就表现出一种特别的专注和投入。即便现在,他还是喜欢去参观大艺术家工作室,他认为“通过工作室可以了解艺术家是怎么想问题的”。

许家宅阶段丁乙开始画比较大一点的画。没有画案,把两个长板凳拼在一起,为此被迫长时间保持弓腰绘画的姿势。生活一成不变就像他画面的“十”字一样。只要不去学校上课,都是早上11点起床,12点开始工作,直到晚饭时候。中间放松的方式是骑自行车去最近的天山电影院,碰到放什么就看什么,回去接着画,到凌晨四五点钟收工。纽约古根海姆美术馆墙上的那两件作品,就是在许家宅以这种方式画出来的。

到今天已经是著名艺术家的丁乙仍然保持过去这种规律的工作习惯。他很少社交应酬,非去不可的展览开幕式尽量不留下吃饭。原则上每天早上10点到工作室,中午叫外卖,午睡后继续工作,晚上11点回家吃晚饭,12点开始画他的小尺幅纸上作品,凌晨2点收工。这些纸上作品并非大画的草图,而是另一种状态下的创作。“白天我在画室要站着工作11个小时,晚上回家可以坐在椅子上画画,就换了一种更加直觉的思考方式。一幅小件纸上作品,一般我可以用两天完成,如果有什么新想法,能随时看到实现效果。”

2017年9月29日,古根海姆美术馆中国展开幕的前一个星期,丁乙在泰勒画廊纽约空间(Timothy Taylor)的个展“黑与白”也开幕了,展的就是他近期16件纸上作品。像丁乙说的,小尺幅更能看见艺术家即时的微妙调整,以及更敏感的视角。

在丁乙看来,熟练是艺术家的敌人。“最早我的画注重精确性,所有我绘画的精神都来自这种精确。后来因为天天那样弓着,腰很快直不起来了,没有办法持续。我为自己找很多理由来化解,说精神的力量可能也不一定来自精确,然后就开始我说的‘口语式阶段,不再精致地处理画面,有随意的东西进来。但没过多久我感觉到问题,一放松下来的状况就是我形容的高山滑雪一泻千里。过于熟练导致画面腻味。为了阻止这种熟练,我开始用双线,比如本来一个‘米字结构4笔解决了,我改用双线勾拓,把它变成8笔,每个单元都是小的笔触。”丁乙说起1992年相当关键的自我冲突和自我解决。另一种他用来阻击熟练的方法,是改用生布来画,即不做底的画布,这样迫使自己没办法快速和流畅,重新回到理性和精确。

对材料他变得愈发敏感,比如在布面丙烯里面,用上了粉笔、木炭、墨和铅笔。这个阶段的第一张画“红色”,在红底上用了白色颜料和黑色木炭来画栅格。他是晚上开画的,画到中间发现木炭和丙烯无法融合,用什么来替代?想到了粉笔,就是老师写黑板的那种粉笔。工作室里没有,他又着急验证新想法,情急中看到墙角有根药蟑螂的粉笔,拿过来就用上了。由蟑螂笔助力的这件作品他一直留在自己手上,没舍得转手。

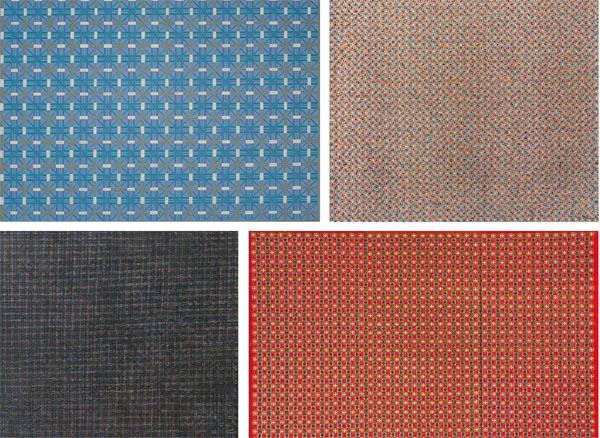

那时所有人都说他的作品像布料,于是有一个阶段,大约1997、1998年,丁乙就直接用苏格兰格子布作为画布,目的是利用布面已有的网格和十字。离他最近的一个大布店在天山路上,他差不多两周要去逛一次。营业员看熟了他的脸,见了就打招呼,又来了啊?大概以为这是个生意不错的裁缝。

丁乙把找布比喻为找风景,要合适的颜色、厚度和门幅。有相当长一段时间,他的作品画幅固定在1.4米×1.6米,那其实就是量体裁衣,因为成品布料的最大门幅只有1.45米。为了画2米大画,他开始向工厂订制布料,工厂规定100米以上才能上机,他也咬牙下单。直到现在画室仓库里还堆了好多布料,都是当年剩下的。

十年读城

上世纪90年代中期,丁乙的第四个工作室换到了华师大附近的大渡河路,二室一厅,一直使用到1998年他结束租房生活。那年丁乙成了有钱艺术家,在上海大学附近的城乡接合部买下一幢三层独栋,这个商品房小区是上海最早推出的Townhouse,每一层都有60平方米,丁乙把三楼做成了画室。他有了孩子,过上安稳居家生活,偶尔进趟城,几乎和上海市中心的市井繁华隔离开了。

有一天温哥华一位美术史教授来工作室探访,聊天中对丁乙说,自己看到的上海非常有力量而且充满生机,特别像30年代的巴黎,但是在你们的画里面看不到这些感觉,好像你们都在画自己的世界,和正在变化的时代没有关系。

“这话一下子就打击了我。”丁乙说。他有点惊慌,几乎是立刻决定了,要把工作室再搬回市区。1999年他在苏州河边找到了一处老房,西苏州路1131号,原来是30年代英国人设计的仓库,他找来香格纳画廊、东廊艺术,还有艺术家张恩利、韩峰等人,一起把整栋空间分担下来。“那地方现在已经被拆掉,变成了地产楼盘。”他们随后都搬到了莫干山路,那里现在是上海有名的画廊艺术区。

每天从郊区的家进城到工作室,丁乙一路目睹上海城市最疯狂的增长和开发,他强烈感受到转型时期的城市对创作的刺激,于是形式主义画家不做了,由此开始长达12年的“熒光系列”。“那时城市在我眼里就是荧光色和金属色,就像夜景中的霓虹灯一样闪烁,混乱和无序,折射了物质化的时尚和繁荣。”

从决意要做研究型的形式主义画家,转而以艺术关注变化中的城市问题,视觉上愈来愈喧哗,对于过去那个冷静疏离的丁乙而言,可谓一次自我别离。

不过他的绘画逻辑还是留在“十”字系统之中。新作品数码感很强,但他并不用电脑做辅助草图,手稿也不再做,也不再使用尺子、胶布这类工具,所有东西都在他脑子里,以对角关系建立、繁殖、扩张,然后徒手对应在画布之上。“数字化是现在的社会表象,我用它的语言,但我不用它的工具。”丁乙对自己的选择很确定。

2011年的“黑白”系列可以说是他再次重新看待城市的结果。把画面的色彩转化为黑白或暗色,同时,也把画面里的组织方式放大。有些画面像在绘画星空和宇宙,艺术家显然想以无论心理或物理上都更远的距离来看熟悉的城市,哪怕有人看来难免“生硬”之感。

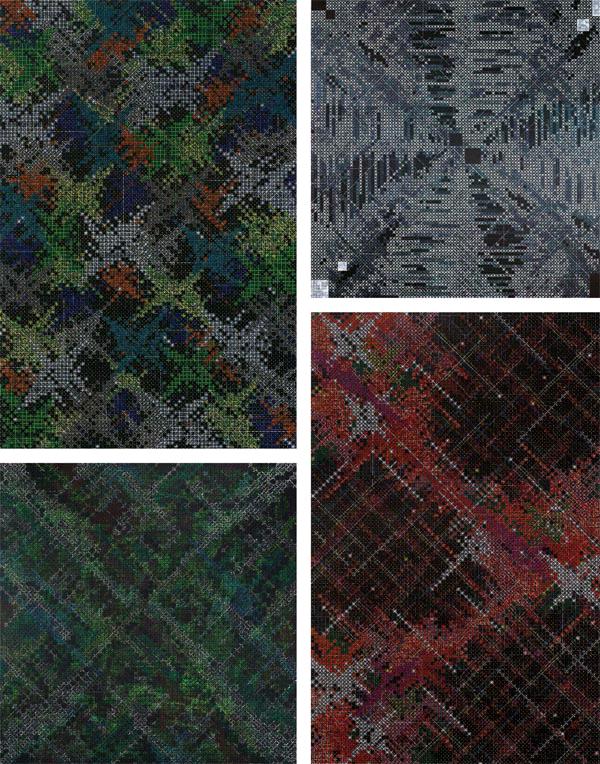

材料上的敏感还在延续。2014年底,丁乙把画布和布料换成了木板,这个变化始自2015年他在上海龙美术馆西岸馆准备个展“何所示”的那段时间。近3000平方米,位于主入口处的展厅高逾10米,西岸馆高大的水泥巨制所形成的空间压迫对于架上绘画几乎就是一场“灾难”。看完场地,丁乙就想一个问题:我怎么战胜它?他觉得还是用纯粹的绘画,不加入任何装置作品。灰色墙体冷冰而坚硬,用画布打不过它,他想到了木刻绘画,用木板对氛围与实体的影响,用平面之下隐藏的内容来控制场域。

这组作品使用了椴木密压板,每块长2.4米、宽1.2米,可以几块拼成正方或长方的巨大尺寸。质地硬朗,足以让他用深刻入里的方式与之对抗。木刻绘画和版画制作技法不同,在试验过程中,丁乙遇到的最大问题是如何消除木刻在画板上留下的白色痕迹。他试着为木板做基底,一层不够,就两层、三层……在木质表面堆积数层颜料,鲜橙、墨绿、大红和大黑,再以棱形、弧形和方形三种刻刀,运用不同的方法和力道在画面上划出线条,划过厚涂的颜料层,刻入底部木板表面,或深或浅,既开放也隐藏,最终由色彩控制画面进而自然形成他经典的“十示”结构。

6个月后,10幅高约5米的新作——《十示之2015 1-10》被整齐排列在龙美术馆巨型展厅,这是他每天工作15个小时的成果。新作中有5幅为红色调,另5幅为绿色调,观众可以清楚看到两组系列如何各自由简而繁发展。

2017年5月12日,丁乙又在伦敦泰勒画廊举办了他的最新个展,仍是探索木刻和绘画之间的微妙反应。丁乙表示他想在新作品中“塑造某种正在萌发的力量,而不是已经发散出去的”。英国艺术评论人赫蒂·朱达(Hettie Judah)则说,丁乙的近作体现出一种加速感,虽然他的创作速度并没有变化。

作品的超大规模和对木刻的使用,让丁乙在看似重复中又一次进入到新形态。没人知道“十示”最终会在哪里停步,丁乙说,他也不知道。