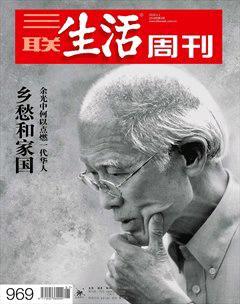

笔底波澜:文学江湖背后的威权台湾

刘怡

威权时代的台湾文坛,由于受到国民党当局自诩的“文化正统性”左右,以及民间社会长期被特务机构监管的扭曲生态,更近似诡谲怪诞的江湖,而缺少象牙塔的出世气息。对余光中以及那一代台湾文化人的理解,同样无法脱离纸上笔墨背后的千里沟壑、万丈波澜。

1979年12月11日,“美丽岛”杂志高雄服務处门前仍然聚集了一两百人,议论纷纷。12月10日,以美丽岛杂志社成员为核心的党外人士,组织群众进行示威游行,要求国民党当局保障人权并实现政治民主化

赴美国新泽西州任西东大学(Seton Hall University)远东研究院助理研究员之时,王鼎钧已是53岁“高龄”,沉浮台湾文海超过28年。由于担心招来不必要的麻烦,他并未向此前任职的幼狮文化事业公司(上级机关是蒋经国一手创建的“中国青年救国团”)实际负责人宋时选辞行,而只单独拜会了相交20余载的《中国时报》董事长余纪忠,获赠盘费5000美元。据王鼎钧回忆,西东大学的聘书其实早在1975年就已寄达台北的“中国文艺协会”;但由于协会总干事要对他这位拒绝加入国民党、长期饱受特务骚扰的外围“匪嫌”(匪谍嫌疑人)耍弄威风,故一度扣押聘书达半年之久。待到1978年秋天最终成行前,他仍须亲赴“司法行政部调查局”,对特务唱了一番支持国民党、称颂蒋经国才干气度的高调,这才领到了象征万事大吉的出境证。

在1978年这个多事之秋前后,主动或被动地逃离台湾的文化界人士远不止王鼎钧一位。《台湾日报》董事长傅朝枢由于长期置喙政治民主化问题而触怒蒋经国,被迫在1978年8月将报纸以1.8亿元新台币的价格出售给“国防部总政治作战部”管理的黎明文化事业公司。傅朝枢本人于1980年出走香港,另创《中报》。1973年台大哲学系事件后未获续聘的哲学学者陈鼓应,在1978年11月宣布以个人身份参选台北市“立法委员”,旋即被国民党开除党籍,不得不于次年远避加州大学伯克利分校以求自保。与陈鼓应同时宣布参选“国大代表”的《中国时报》女记者陈婉珍,先是被调离省政报道岗位,次年赴美转司体育报道后又被“安全局”列入入境黑名单,不得踏足台湾达10年之久。而执掌“总政战部”的蒋经国心腹王昇,凭借其1979年创建的秘密机构“刘少康办公室”,将势力扩展到党、政、军、特四大系统,一度被视为蒋氏潜在的接班人。

1981年8月26日,邓小平在人民大会堂会见傅朝枢先生

同样是在1978年,12月27日,美国副国务卿克里斯托弗(Warren Christopher)飞抵台北,就美台“断交”一事向蒋经国做当面说明。在此之前的12月15日,卡特总统已经签署《中美建交联合公报》,承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府,并宣布自1979年1月1日起与中华人民共和国建立外交关系。当克里斯托弗和美国“大使”安克志(Leonard S. Unger)一行乘坐的汽车驶出松山机场大门时,由“青年救国团”和“总政战部”工作人员组织的上万名抗议民众包围了车队,向其投掷油漆、鸡蛋和石块。克里斯托弗的座车被逼停近半小时之久,前后挡风玻璃均被打破;副国务卿的眼镜被一记重拳击落,玻璃碎片划伤了面部。20多年后,台北圆山饭店的工作人员依然能津津乐道地回忆起,当天克氏送洗的西服前襟沾满了蛋液和番茄汁,“裆部尽湿”。而这一年民间传唱最广的歌曲,是政治大学学生侯德健有感于“断交”而创作的《龙的传人》。

2009年,已经定居纽约的王鼎钧在台湾出版了他的文坛回忆录,题曰《文学江湖》。他在自序中坦言,在上世纪六七十年代的台湾,“文学也是一个小江湖,缺少典雅高贵,没有名山象牙塔,处处‘身不由己,而且危机四伏”。对亲身经历过的乡土文学论战,他称之为“70年代台湾文学版图的地标”;但也慨叹,在风波升级之后,亲国民党的外省籍作家和台湾本土写作者相互攻讦的重点已经变成了“谁更热爱台湾”,本末完全倒置。回忆至此,王鼎钧不禁反问:“我完全相信大家都爱台湾,可是又有谁热爱文学?我觉得十分悲凉。”

所有这些看似怪诞的波澜,动因都可指向“戒严时期”国民党政权独特的统治逻辑。在军事上偏安东南一隅的蒋氏父子,却将其统治合法性建筑在“反攻大陆”的虚妄前景以及自诩的“文化正统性”基础之上。从政治宣传到日常生活,战时动员状态深入到台湾社会的各个角落,自由思考与表达的空间则迭遭横逆。另一方面,体量狭小的台湾在冷战大势下又无法真正掌握自己的命运;俟其政治盟友美国在联合国席位以及“断交”问题上两度抛弃台北,蒋氏父子便只有重提“庄敬自强,处变不惊”的高调,以进一步强化对社会文化的控制来应对冲击。乡土文学论战的逆转以及1978年的种种风波,都是政治情势变化直接导致的映射。

然而漫无边际的战时状态终究无法永久维持下去。1979年,“美丽岛事件”爆发,以本省人为主体的党外运动与国民党当局之间的矛盾变得彻底无法调和。1984年,“江南案”震惊海外,蒋经国的权力交接安排遭到美国政府的直接质疑。屹立近40年的“戒严”铁幕终于走向崩塌,台湾政治和文学的江湖都进入了新阶段。

“匪谍就在你身边”

从1949年国民党政权战败迁台,到1987年蒋经国着手开启民主化转型,这其间长达38年的威权统治历史,在台湾有一个特殊的称谓——“戒严时期”。1949年5月19日,时任台湾省政府主席兼台湾省警备总司令陈诚以“便利战时管理”为由,宣布在台湾省全境实施长期戒严。与之相配合的一系列法令相继规定:在戒严时期,严禁“非法”集会、结社、游行请愿、罢课罢工、罢市罢业。一切新闻、杂志、图书、标语以及相关出版品的内容须经保安司令部审查,有不合规定者将追究负责人的法律责任。应聘公务人员以及其他公私职位者须有人提供担保,一旦被认定存在“匪谍”(中共情报人员)嫌疑,担保人亦受连坐惩罚。被指控为“匪谍”或涉嫌“叛乱”者,不得由一般司法机关审判,一律经军事机关从快、从重处理,最高可判处死刑。

讽刺的是,这套令人闻之色变的戒严令体系,本身的正当性却相当可疑:陈诚颁布戒严令之时,蒋介石在南京已经下野,代理总统的李宗仁并未向立法院提起这项法令的追认程序。待到蒋介石在台湾不明不白地“复职”之后,同样涉嫌程序不正当的戒严令遂一路延续了下去。在此之前的1948年5月,第一届国民大会(即到1992年为止从未改选过的“万年国大”)已经以“宪法”附件的形式,通过了《动员戡乱时期临时条款》,宣布“总统”在“动员戡乱时期”拥有不受“宪法”限制的紧急处置权。至1960年,《临时条款》又以增补案的形式解除了“宪法”对“总统”任期的限制。蒋介石父子遂得以借助战时状态的日常化,在台湾行使其威权统治。

1978年台湾街头

戒严所针对的群体,不仅是“二二八”事件以来已经被打入另册的本省籍精英群体,同样包含了自大陆辗转来台的120万外省籍人士(含军人)中的“异己分子”。在蒋介石看来,国民党之所以输掉内战,并非由于给予民众的自由不够充分,而是组织凝聚力不够、对军队和社会的控制尚不强硬的结果。要实现“反攻大陆”,就必须“以组织对组织,以思想对思想,以特工对特工”,全面强化对执政集团内部以及民间社会的多维度控制。是故从50年代初清洗国民党元老陈立夫(CC系)、吴国桢(政学系),到1955年软禁有“兵谏”嫌疑的前“陆军总司令”孙立人,再到1960年借《自由中国》事件整肃为国民党奔走驱策30余年的雷震,一旦其对“领袖”的忠诚受到怀疑,即使是军中名将、党国耆宿,也立即会陷入万劫不复之地。生杀予夺之权,完全系于最高当局个人,并且带有极大的随意性。据曾任“国防部情报局”高官的谷正文回忆,1951年,第一位台籍黄埔生、国民党台湾省党部副主任委员李友邦的夫人由于与中共情报人员相识而遭逮捕。蒋介石因为坚信“太太是奸匪,丈夫就一定是奸匪”,竟在省党部大会上亲自下令羁押李友邦,随后处以死刑。另一位出身黄埔一期的原总统府参军徐会之,经军法审判应处15年徒刑,也因为蒋介石的一纸批示,立遭枪决。

为培养足够数量的特务人员,以遂行其“三分军事,七分政治”的“反攻”战略,1951年7月,蒋经国在台北复兴岗设立政工干部学校(今“国防大学政治作战学院”),以亲信王昇为校长,毕业生分配到基层部队的排一级,由下而上地建立严密的监控网络。在大陆时期一度权倾朝野的“中统”和“军统”,迁台之后陆续遭到边缘化,其职权转移到“国防部”下属的“总政治作战部”,实际上与军令系统处于平行状态,仅对“国防部长”蒋经国及其代理人王昇负责。特务机关对行政和社会生活的干预程度,逐渐达到前所未见的水平。

1949年前后,中共的确曾派出情报人员赴台潜伏,以为将来解放台湾打前站。但在1950年台湾省工委被破坏后,成批打入国民党内部的行动在事实上已经终止。然而蒋氏父子出于建立威慑、强化控制力的考虑,几乎将对“匪谍”的提防推进到了神经质的程度。“总政战部”在各学术机构、新闻媒体以及大学广布眼线,频繁要求知识分子撰写自传、“交代”思想,私拆其信件、窃听其电话,可谓无所不用其极。与特务结下私怨者,往往被强打成“匪谍”,以严刑逼供将罪名坐实。重压之下,知识分子之间彼此不敢信任,皆担心被密友出卖。王鼎钧回忆,60年代文坛诸人闲暇聚会时,一旦发现有人神清气爽、春风得意,第一反应便是此人做了特务。一位作家曾与他讨论“台湾的前途不知怎样”,王随即担心此人乃是特务的线人,意在“引蛇出洞”。

戒严时期的台湾,近至台北闹市,远到金门离岛,处处可见耸人听闻的宣传标语:“当心!匪谍就在你身边!”高压之下,自由写作与表达几乎成为奢望。1954年,国民党“中央常务委员会”第四组(实际行使宣传部职能)与“中国文艺协会”联合发起“文化清洁运动”;凡1949年之后留在大陆的作家与学者,无分政治倾向,其著作一概作为“匪书”查禁。金庸所著的武侠小说《射雕英雄传》,只因标题与毛泽东诗词“只识弯弓射大雕”暗合,在台湾发行时不得不改书名为《大漠英雄传》。甚至连前“立法院”院长、国民党中常委张道藩竭力鼓吹的“战斗文学”(以反共为主旨)也遭殃及——既要与“匪”战斗,自然须提及“匪事”、出现“匪语”,而审查人员或视其为变向为“匪”宣传,或认为有影射国民党当局之嫌,索性一概查禁。

及至70年代中叶,国民党退居台湾已经超过1/4个世纪,“匪谍妄想症”乃至因“匪嫌”而兴起的政治迫害依然甚嚣尘上。台大哲学系事件中,仅仅因为陈鼓应等教师拒绝在期末判卷中给与王昇关系密切的“空降学生”冯沪祥(曾任蒋经国的秘书)及格分,就被指控为“迫害学生”、是“共产党的同路人”,最终失去教职。现代诗论战以及乡土文学论战中,同样出现了乱扣“红帽子”、借政治之力行打击论敌之实的情况。诚如王鼎钧所言,此举与“爱文学”已经毫无关联。白色恐怖对台湾社会乃至文坛的渗透,于此可见一斑。

敌乎?友乎?

“三分军事,七分政治”,不仅反映在国民党政权强化对台湾社会的控制上。蒋氏父子的“反攻”大计,在文化领域同样有所呈现。1950年冬,历史学家钱穆在台北获蒋介石接见,后者允诺自“总统府”办公费下每月拨出3000港元,支持钱穆、张其昀、唐君毅等人兴办新亚书院(今香港中文大学前身)。嗣后张其昀曾入台出任“教育部长”,云集有钱穆、唐君毅、徐复观等传统思想家的新亚书院—港中大则隐隐成为“文化反攻大陆”的前哨。1958年,四位与国民党关系匪浅的新儒家学者唐君毅、张君劢、牟宗三、徐复观联名发表《为中国文化敬告世界人士宣言》,极言中国文化不仅有历史价值,在现实条件下同样可以焕发新生,对中国大陸推崇的马克思主义以及胡适等人倡导的欧美自由主义则不无贬损。这一论调与蒋氏父子在台湾鼓吹的“传统文化复兴”“中国文化本位”,可谓不谋而合。尤其是新儒家宣扬中国文化“并无专制传统”,在吸纳西学的基础上,当可发展出具备本土特色的民主政体,又恰似在为蒋氏的威权统治缓颊。1967年钱穆赴台后,蒋介石专门拨款在东吴大学校园内为他修筑素书楼,钱穆亦恭维蒋氏“诚吾国历史人物中最具贞德之一人”。

1949年之后,国民党政权得以在台湾站稳脚跟,与冷战的历史背景以及美国政府的庇护自是不无关联。但在内心深处,蒋氏父子对美国人始终抱有不信任感。1943年出版民族主义气息浓厚的《中国之命运》一书时,蒋介石就将英美自由主义置于与共产主义同等的受批判地位,认为两者“均破坏中国传统文化”。迁台初期,他又频频翻老账,认定“失去大陆”与杜鲁门、马歇尔等人偏颇的对华政策具有直接关联。蒋氏暗中聘用由旧日本军人组成的军事顾问团,对美国政府青睐的吴国桢、孙立人等中生代军政精英则予以预防性废黜,防范之心一目了然。即使是到了台湾经济逐步复兴、美台军事同盟也趋于稳定的60年代,蒋介石依旧担心美国会基于现实主义原则,抛弃国民党政权。为求自保,1967年,台湾当局秘密启动了核武器研发项目。

这种对于“被抛弃”的悲观预感,在尼克松上台后最终获得了确认。1971年7月15日,在丝毫未向台湾当局透露一点风声的情况下,尼克松突然在电视讲话中宣布自己将于次年2月访问北京。部分是基于已有的消极判断,部分是为显示其“处变不惊,庄敬自强”的姿态,国民党当局仅仅做出了有限的抗议。到了这年9月,形势继续急转直下:在美国政府已经向中华人民共和国承诺恢复其联合国代表权的前提下,台北得到的仅仅是一项不确定的“双重代表权”承诺,并且在联大投票中未获通过。为了宣示“主权尊严”,在10月25日联合国大会就中国重返联合国的2758号决议做出表决之前,台湾代表周书楷宣布主动“退出”联合国。与此同时,人在华盛顿的“驻美大使”沈剑虹居然是从电视新闻中才知晓噩耗,足见其已被美方彻底孤立。

对蒋氏父子而言,统治台湾的正当性大部分来自关于“反攻大陆”的期许——“万年国大”和立法会不曾系统改选,“戒严时期”可以一而再再而三地延长,原因全在大陆不曾“光复”;一旦“反攻”成功,局面自当为之一新。从这个角度说,“反攻”既是信仰也是神话,一旦破灭,心理崩溃势将不可避免。尽管从1963年起,国民党当局已经将“反攻大陆”的口号默默变更成了军事色彩较淡的“光复大陆”;但只有在联合国席位被公开剥夺、中美正式建交已经列入日程的情况下,彻底丧失期许的台湾社会才会将积蓄数十年的不满彻底倾泻到国民党当局头上。1975年蒋介石本人的最终病逝,也便成为神话破灭、动荡再度兴起的分水岭。

只有从这个角度,方能解释1978年前后发生在台湾的一系列反常风波。在美国政府已经给出了对台“断交”时间表的情况下,以“处变不惊”自诩的蒋经国一方面要继续和华盛顿讨价还价,争取美方继续履行对台湾的安保承诺,另一方面则要收拾人心,唤起民众对当局的信心。软硬两手因此都被抬了出来:以王昇执掌的“总政战部”为工具,一方面将王鼎钧、傅朝枢、陈鼓应之类与当局离心离德的文化人“流放”域外,以清除杂音,另一方面则要通过反美示威、袭击克里斯托弗车队等激进但不极端的举措,重绘当局的民族主义本色。美台断交成为既成事实之后,蒋经国在电视演讲中坦言:“由于现实的需要,我们不得不以‘打落牙齿和血吞的坚忍勇敢,来处理当前变局。”虽仍嫌高调,但与其父空泛的“庄敬自强”相比已是彻底的现实主义。

终是那一段乡愁

不可否认,尽管在内涵上不无歧异,但威权时代台湾的“中国文化本位”“外省人中心主义”以及“反攻大陆”的愿景之间,存在深刻的逻辑关联。由于仅视台湾为暂厝之地,国民党当局及其认可的“正统”文化的基调,始终是要在弹丸之岛孕育出“再造中华”的思想资源。是故无论是蒋介石对新儒家的借重,还是70年代文坛笔战中右翼中国国族主义的活跃,每每带有一种与现实截然相反的宏大感。甚至于“戒严时期”“动员戡乱时期”这类充满临时性色彩的坚硬术语,也在暗示迟早会有一种惠及全体中国人的长远安排。然而随着“退联”、断交接踵而至,神话破灭的震惊很快发展为“亚细亚的孤儿”式的迷茫,继而彻底另起炉灶。

有研究者称,1977~1978年的乡土文学论战,乃是“台湾战后历史中一次政治、经济、社会、文学的总检验”;论争虽起于文坛,却导致中国文化本位主义与台湾本土主义两派的倡导者齐齐亮相,分歧一览无余,进而上升到官方意识形态与反官方意识形态的正面对决。在70年代前期因为蒋经国有挑选地栽培本省籍精英而沉寂下去的本省—外省人之争,随着社会控制的重新强化(时人称之为“王昇日日升”)而再生变数。当文坛论战方兴未艾之际,政坛的街头运动也渐次勃兴,国民党萧规曹随的威权统治陷入了一场全面危机。

1977年11月19日,由于国民党当局在桃园县长选举过程中舞弊,数百名愤怒民众包围并捣毁桃园县警察局中坜分局,造成“中坜事件”。1979年1月22日,为声援因主张两岸和平统一而遭当局以“匪谍”罪逮捕的前高雄县长余登发,30余名要求政治民主化的党外人士在高雄县桥头乡组织了一次示威游行,史称“桥头事件”,是戒严30年以来第一次非当局组织的政治性示威活动。同年12月10日,由本省籍党外政治活动家运营的《美丽岛》杂志,借纪念世界人权日之机,在高雄发起千人级规模的示威游行,遭到警备总部的强行弹压,爆发激烈冲突。包括黄信介、施明德在内的8名首要组织者被警备总部军法处以叛乱罪提起公诉,最终施明德被判无期徒刑,其余7人分获12~14年不等的有期徒刑。沉默的年代,至此彻底告终。

以“美丽岛事件”为催化剂,此前仅仅存在于文学圈内的认同意识论战,进一步深入思想和文化界。从1979年到1984年,陆续爆发了台湾民族主义论战和“台湾结VS中国结”论战,台湾的党外民主化运动,最终被定位在了本土主义的基调上。与此同时,因为中国大陆的改革开放而备感压力的蒋经国在1983年将王昇调职,特务统治接近了尾声。1984年“江南案”爆发之后,蒋经国最终决定拆分已经尾大不掉的特务机关,并承诺既不会延续家族统治,也不会建立军人政权。1987年7月14日,他以“总统令”宣布解除历时38年又2个月的戒严令,次年1月又正式开放党禁。随着蒋氏父子时代的终结,台湾最终走上了不一样的道路。

而在紛纷扰扰的政治纠葛远去之后,余光中以及台湾中华文化认同者们的那一段“乡愁”,终于摆脱了江湖气息,恢复为纯粹的精神和文化意象。当基于意识形态的党同伐异最终告一段落,诗人和作家们不必再以纸笔承载“反攻”“复兴”的宏业,尽可以回到他们由衷热爱的缪斯世界中。也是在这个意义上,毕生富于家国情怀的余光中,在他生命的晚年,终于复归到了真正意义上的故国山河之中。可以无憾矣。