“互联网+”新型职业农民培育路径探析

刘太甫

“互联网+”新型职业农民培育路径探析

刘太甫

(黄冈职业技术学院 成教学院, 湖北 黄冈 438002)

在经济发展新常态下,互联网+”成为当前“新经济”的重要推动力量,将“互联网+”创新技术运用到新型职业农民培育中,探索新生代职业农民的培育模式,拓宽农民对“互联网+” 新型职业农民培育的思想认识,运用“互联网+”与新型职业农民培育深入融合扶农助农,构建新型职业农民远程教育“三大平台”体系,建立职业农民的注册登记制度,培育从事现代农业的主力军,使其成为一支善经营、会管理、能操作的新型农民队伍,为我国现代农业的发展奠定坚实的劳动力基础。

互联网+;新型职业农民;培育路径

随着我国农业现代化水平的快速发展,在互联网时代的背景下,对当前农村新形势下的农民素质和专业技术提出了更高的要求。自2012年起,中央一号文件连续四年强调要“大力培育新型职业农民”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出要“培养新型职业农民”。利用物联网、云计算、大数据、移到互联等现代信息技术,培养造就一支能正确运用现代农业科技、懂经营、会管理的高素质新型职业农民队伍,是构建“产业市场化、经营规模化、主体法人化、生产标准化、服务社会化”相结合的“五化”新型农业经营体系的重要途径[1],是推进现代农业发展再上新台阶的有效保障。

一、新型职业农民培育的现状和存在的困境

(一)从农村劳动力结构看,难以适应现代农业发展的需要

随着现代农业生产规模化、产业化、机械化、标准化水平的提高,虽然这些年农村新型经营主体不断壮大,但是劳动力的主体主要集中在高年龄、低素质的老人和妇女身上,显然难以适应现代农业发展的需要,严重制约新农村建设以及农业增效和农民增收[2]。此外,随着互联网的普及应用,需要新型高技术人才的注入,由于大量年轻的农民进城务工,加上农村条件等原因很少有对村民进行专业的技术培训等缘故,这些年农村发展急需的专业技术型农民很不足。因此,为了提高农业劳动力的整体素质,国家、政府要在如何更多地吸引一批年龄结构相对合理、文化程度相对较高、有志于从事农业生产经营的新生代(80、90后青年)人员上思考,努力将他们培育成为新型职业农民,并出台一系列的相关政策制度和扶持。

(二)从新型职业农民培育的机制体制看,个人、村镇和政府对培育工作财政投入不足

目前,在扶持新型职业农民生产发展上,各级也出台了一些政策措施,但是,由于激励机制缺乏,监督保障体制不顺,整体工作还处于初级阶段,没有形成社会共识和工作合力。比如:靠个人的投资太低,因农业效益不高、农民的收入低、农民培训效果不理想;靠村干部的投资也低,因村干部本人的综合素质不能与现代农业发展相适应,就无法带动农民去致富,实力比较弱;靠政府投资也低,因由于各级地方政府对农业的基础地位认识不够,对新型职业农民在现代农业发展中的作用认识不足,缺乏对新型职业农民培育投资的积极性[3]。因此,需要建立保障有力的投入机制,各级政府要把职业农民培育工作放在重要位置,加大资金投入,整合“打捆”各部门各类培训资金,实行专项审批,充分发挥财政资金的导向作用,提升财政资金的使用效益,并充分利用财政资金的杠杆效应,引导个人和村干部积极参与新型职业农民培育的投资活动。

(三)从新型职业农民培育的渠道看,培训未形成高效模式

目前,新型职业农民培育的主要问题是由于培训面广量大,重任务、轻实效的现象普遍存在,并且从培育的角度看,大多都是以速成培训居多,并且培训职责不明,多头管理,重复培训,浪费资源,农业、社保、扶贫、职教等部门还没有整合资源,没形成统一的培育体系。另一方面,大部分务农者受系统教育的程度偏低,职业素质及专业水平不高,造成农业从业人员总体素质无法提高,加上本地农民生活比较安逸,缺乏接受专业培训和创业的激情和能力[4]。因此,各级政府应对新型职业农民的教育培训加大力度,针对问题制定相应的对策,努力培养一批热爱农业、扎根农村、知识丰富、技术熟练和管理先进的新型职业农民,提高现代农业生产率。

二、“互联网+”新型职业农民培育机遇和路径

在经济新常态下,随着智能手机的普及,网络设备的大面积覆盖,移动应用简单便捷,使农民教育培训工作形式也发生了变化,同时也带来了机遇与挑战。在“互联网+”的基础上,在政策持续催化下,农民借助互联网,对市场、产品、技术、资源等信息,可以进行广泛收集和专业分析,可以上网查找自己需要的新技术,可以与各地的省、市农科院或农业大学的教授取得联系来解决农民生产中遇到的疑难杂症,可以通过网络在线跟踪服务了解自身在农业管理操作中的不足之处。这样,极大地方便了农民,开阔了农民视野,并不断地推动着新型职业农民的培育工作。

“互联网+”新型职业农民培育是一种新模式,在各种培育形式中有着广泛的应用前景。要充分发挥“互联网+”的优势,探索出新型职业农民的培育路径。

(一)加强农民对“互联网+”新型职业农民的思想认识和能力提升

随着农村互联网普及率的提升,加强农村互联网应用教育,提高农民接触和使用网络的技能尤为重要。一方面,可通过地方政府与村委干部的积极配合,鼓励更多农民利用手机网络加强农业知识学习。村干部在组织农民上网学习过程中将农业知识融入其中。另一方面,政府主管部门应积极推进户籍制度改革,尽快明确农民的职业身份属性,将其回归为职业属性,尽快让从事农业生产的人获得社会平均利润,过上体面、有尊严的生活。这样才能有效地推进“互联网+”在农村的普及范围,有利于快速培育新型职业农民,促进现代农业的发展。

(二)将“互联网+”与新型职业农民培育深入融合扶农助农

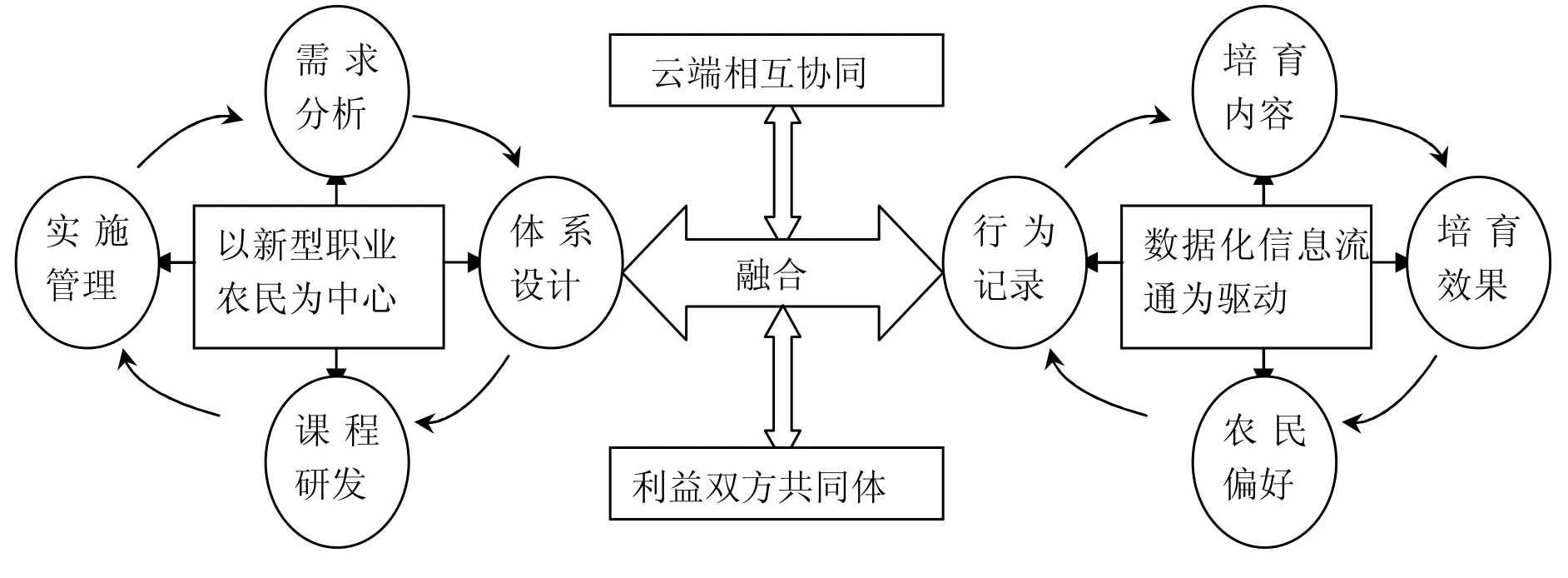

随着互联网技术的普遍应用,以用户为中心、以大数据为驱动、以网络为利益共同体的互联网+时代的到来,现代科技与新型职业农民培育相融合,不仅只是把互联网技术与思维模式应用到新型职业农民培育整个过程的某个环节中,而是要让互联网技术、思维模式、培育价值等的所有环节进行深度融合,实现扶农助农的目的,使新型职业农民在“互联网+”的大环境中不断增强农业教育意识,掌握农业管理技巧,提高农业技能水平,不断发展壮大其队伍[5]。具体的融合重构体系如图1所示。

图1 “互联网+”与新型职业农民培育融合重构体系图

(三)构建新型职业农民远程教育“三大平台”体系

在互联网+视域下培育新型职业农民,发挥远程教育优势,是远程教育服务经济社会发展的新路径。强化新型职业农民培育的政策导向[6],构建新型职业农民远程教育“三大平台”, 借助QQ、微信、广播、MOOC等新媒体工具, 发挥“教育培训”、“服务群众”和“文化宣传”三大功能,彰显远程教育作用。在互联网+农业、政府等调控下,利用构建的新型职业农民远程教育平台体系,不断完善基于智能终端的在线课堂、互动课堂、认证考试等功能,为三农服务的培训、技术支持、产业跟踪等方面提供更好的合作机会与平台。

(四)建立职业农民的注册登记制度培育从事现代农业的主力军

为了更好地实现农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化的可持续发展,充分利用新型职业农民培育的有利资源,科学的制订农业发展计划,准确的支援扶持农业生产,努力培养适应现代农业发展需要的新型职业农民,各级农业管理部门可通过“注册职业农民”等制度化的政策举措,建立“职业农民注册登记”制度,使之成为政府认证主营农业的农村生产经营者资格的一整套信息管理制度[7],切实培育从事现代农业的主力军。

三、结语

培育新型职业农民,是一项长期的、艰巨的基础性战略任务,同时它也是一个系统工程,必须系统谋划、有序推进,以市场配置资源为基础,发挥政府的主导作用,调动农民自身的主动性,探索制度安排和政策跟进的有效途径,呼唤大力发展农民教育培训事业,将培育新型职业农民向前不断推进。加大新型职业农民培育力度,努力培育具有“全职务农”、“高素质”、“高收入”并“获得社会尊重”的职业农民,引导高等学校、科研院所开展农技服务,以“互联网+农业”驱动,努力打造“信息支撑、管理协同,产出高效、产品安全,资源节约、环境友好”的农村技能型、知识型人才队伍[8],实现各行各业的劳动力转移,实现城乡区域统筹发展。为了更好地培育“互联网+”新型职业农民,笔者提出建议:一是加大政府投资力度,创新多种新型职业农民培育投资主体;二是希望农业主管部门能尽快通过制度化改革方式,转变农民的职业身份,进一步提高农业收益;三是引导高素质返乡农民转型为新生代新型职业农民;四是继续提升农业机械化水平,有效利用留守劳动力人员。

[1]史国勇.关于加快培育新型职业农民的思考[J].人力资源管理,2017(1):249.

[2]张凤云.“技工荒”:农村比城市更严重[N].云南经济日报,2017-04-10.

[3]付华建.加快新型职业农民培育的建议[J].农民科技培训,2016(10):36.

[4]王飞,郑顺安.“四化同步”新形势下培育职业农民的四点思考[J].农业部管理干部学院学报,2013(2):77-78.

[5]赖立.农村成人教育的着力点:培育新型职业农民[J].职教论坛,2013(6):49-51.

[6]朱启臻,闻静超.论新型职业农民及其培育[J].农业工程,2012(3):2.

[7]张晓山.深化改革促进农业农村可持续发展[J].农村经济,2013(1):5-6.

[8]刁书中.“互联网+”形势下的农业信息服务探讨[J].农业技术与装备,2015(5):19.

G725

A

1672-1047(2017)06-0026-03

10.3969/j.issn.1672-1047.2017.06.08

2017-11-21

湖北省教育厅人文社会科学研究项目“新型职业农民培训创新研究——以黄冈市为例”(16G305)。

刘太甫,男,湖北十堰人,讲师。研究方向:成人继续教育。

罗幼平]