中国世界文化遗产地旅游研究综述

辛玉婷,崔 琦

中国世界文化遗产地旅游研究综述

辛玉婷,崔 琦

(兰州财经大学 工商管理学院, 甘肃 兰州 730020)

随着国民素质与收入水平的提高,游客逐渐关注文化遗产地旅游,世界文化遗产地作为高层次的旅游景区也越来越受到各地学者的关注。以知网上发表的相关文献为研究对象,对研究文献的计量特征进行分析,分别从文化遗产价值、文化遗产开发与保护、文化遗产景区管理、地区经济以及旅游者角度等方面对我国世界文化遗产地旅游进行评述,并对研究中存在的问题及未来的研究方向提出研究展望。

世界文化遗产;遗产地旅游;研究综述

近年来以文化为底蕴的旅游活动越来越受到大众的青睐,遗产旅游作为汇集文化财富的旅游形式也使得学术界对其加以重点关注。目前国内外对遗产旅游并未有统一的定论,Yale对遗产旅游的定义在早期被大多数人所接受,“基于我们所继承的一切能反映这种继承的物质与现象,从历史建筑、艺术作品到优美的风景等的一种旅游活动”[1]。Yaniv等也从旅游动机的角度定义遗产旅游是一种旅游形式,其旅游者的主要动机是其目的地的遗产属性[2]。但也有部分学者认为从旅游者角度定义在实际管理中很难界定,而且忽视了提供遗产旅游体验者的观点[3-4]。例如Brian等认为遗产旅游更应该关注其实践的研究[5]。

世界遗产(World Heritage)特指列入《世界遗产名录》的遗产,是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观,其中包括文化遗产、自然遗产和文化与自然双重遗产。本文研究对象主要是世界文化遗产。世界文化遗产(World Cultural Heritage)主要包括——文物古迹(Monuments)、建筑群(Group of building)、遗址(Sites)[3]。截至2016年7月17日,联合国教科文组织审核被批准列入《名录》的中国世界遗产共有50项,其中世界文化遗产30项,是名副其实的文化遗产大国[6]。

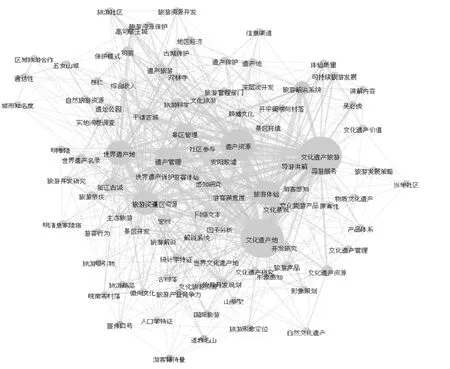

目前世界文化遗产地旅游已经成为广大游客的重要选择,各类相关文献也从不同角度对其进行阐述。本文以进入《名录》的世界文化遗产为研究对象,对我国世界文化遗产地旅游相关文献进行收集、整理,通过关键词共现网络图对目前世界文化遗产地旅游的研究重点进行阐述,并对其研究趋势进行分析,以期为今后的研究方向提出一些建议。

一、研究文献的计量特征

笔者通过对中国知网(CNKI)“遗产地旅游”、“世界文化遗产”等文字信息及组合进行检索,剔除非学术性文献、非相关文献等,共找到90篇符合世界文化遗产地旅游的相关文献。在这90篇文献中,包含期刊57篇,硕博论文共31篇,另外还有 2篇国际会议论文。相比于世界文化遗产地的知名度来说,文献数量仍然较少。

通过对文献的梳理,我们试图寻找近些年来世界文化遗产地的主要研究问题及研究热点。本文运用关键词共现网络图(图1)对世界文化遗产地旅游相关文献中的研究热点进行直观的展示,文献计量学中的关键词共词法可以直观的看出某一学科的研究热点[7]。我们对其进行分析可以发现,除去一些专有地名等名词及检索关键字等,研究热点主要集中在遗产资源、遗产管理、旅游体验、景区管理、社区参与、游客满意度、文化旅游产品、开发研究、感知研究、旅游解说等。从世界文化遗产地旅游研究热点中可以看出文献涉及经济、管理、文化等几大领域,也囊括了世界文化遗产地旅游所面临的主要问题。

图1 关键词共现网络图

二、研究的主要内容

对文献主题及热点进行归纳整理,将我国世界文化遗产地旅游的研究分为文化遗产价值、文化遗产开发与保护、文化遗产景区管理、地区经济以及旅游者角度等几个方面,以下对其研究的主要内容进行述评。

(一)文化遗产价值的角度

文化遗产地作为历史和文化的载体,又以其独特的艺术价值存在,这些已经成为遗产地旅游独特的旅游吸引物促使大量游客游览。美国《国家地理》杂志认为世界遗产是“全球最珍贵的地方”[3]。对文化遗产来说,其最重要的价值表现就是世界遗产的原真性(Authenticity)。《威尼斯宪章》(The Venice Charter)(1964)中最早提出原真性的概念,即文化遗产的真实性、完整性[8]。Yvette将原真性概念分为客观的真实性、象征的真实性、经历的真实性 3个层次,并指出由于游客认知的不同,原真性的概念较难统一,其观点受到普遍认可[9]。国内学者较少对遗产价值理论方面进行研究,对文化遗产价值的研究倾向于多视角研究[10],其中又多集中在文化方面,例如宋振春等通过调研发现,对于游客来说泰山的核心吸引力分别为文化、美食与宗教。他认为泰山文化体现了我国传统文化中人与自然的关系,是典型的中国原生文化,这对于正确认识文化遗产资源的价值,特别是山岳型遗产资源,有着重要的指导意义[11]。

Deepak 认为文化遗产可感知的真实性是衡量游客满意度的重要指标[12]。由于一些遗产的文化理解难度较高,导致接待游客量和游客满意度都不高,因此对于世界文化遗产旅游地来说,怎样将遗产价值转化为旅游价值是众多学者研究的问题。“互联网+”时代的来临使得现代高科技手段等可以运用在对遗产价值的保护等方面,使旅游产品更加具有人性化同时尊重文化遗产资源的原真性[13]。目前已有一部分文化遗产旅游地开始引入高科技手段,如互联网云计算、虚拟现实技术(Virtual Reality)等。例如敦煌莫高窟数字展馆等,在尊重文化遗产原真性的同时还原生动的历史场景,已经成为莫高窟的重要旅游吸引物。

(二)文化遗产开发与保护角度

旅游资源的开发与保护一直是旅游学中研究的重要问题之一。尤其是遗产地大多具有不可再生性,并且较为脆弱,因此如何在开发过程中保护好世界文化遗产至关重要。基于此,我国学者对遗产地的研究倾向于保护性开发。目前关于世界文化遗产地旅游开发与保护的文章较多,还有两篇国际会议文献也是与其可持续发展有关,可以看到各学者与相关部门对遗产地的开发和保护给予了高度的重视。其中 2006-2008年相关文献较多,研究问题多集中在世界文化遗产的深度开发以及遗产的可持续发展等;14年至今也出现研究的小高峰期,研究问题也发生了新的变化,赋予了遗产地新的开发与保护的方向。

目前我国的遗产旅游大多还是较浅层面的开发,即“符号旅游”的阶段,并未将遗产资源的自然与文化的深层内涵融入到旅游活动中,仍然缺乏较深层次的研究与开发[10]。加之一些遗产的文化理解难度较高,导致旅游产品的开发难度也较大。周博认为应对世界文化遗产的内涵进行深入的挖掘,通过文旅结合对文化遗产进行深度开发,提高旅游产品的文化底蕴和思想层次[14]。可以将文化遗产的无形的文化价值进行深入开发,对与其遗产地相关的历史故事、文学史记、神话传说等进行再创作,将其转化为有形的旅游产品,让游客在参与中理解文化遗产的内涵[10]。也可以利用专业的设计为遗产资源赋予新的文化内涵和旅游魅力,通过对相关文化的传播增添遗产资源对游客的旅游吸引力[15]。姚宏等以敦煌莫高窟为例,提出了遗产地旅游的差异化开发策略,为遗产资源的升级开发提供一定的指导思想[16]。

世界遗产名录设立的初衷是人类文明的瑰宝能得以有效的保护[17],但目前很多遗产地在申遗成功后往往表现出杀鸡取卵式的过度开发,例如山岳型遗产地大肆修建索道、观光电梯等,甚至一些遗产地在核心保护区建立旅游设施导致文物遭受破坏损毁[18]。都将遗产保护的原则“修旧如旧,以存其真”抛之脑后[19]。Garrod等通过调研得出对遗产地的保护是遗产旅游管理的最核心目标[20]。对于遗产资源的保护来说,历史造成的破坏是难以挽回的,但是自然灾害和人为影响带来的破坏是可以预防和减少的。《中华人民共和国旅游法》自2013年10月1日正式实施以来,不仅完善了旅游的法律体系,同时也对旅游市场的行为进行规范,对旅游的可持续发展起到了重要作用,特别是对于世界文化遗产地来说,资源保护方面已有较大改观。世界文化遗产地宏村在成功申遗后就做了一定的保护规划,为保护其古村落建筑的原汁原味,对相应的房屋建筑只进行修复;同时引入一些高科技技术手段,如消防预警系统、油污处理系统等,对有可能产生的自然灾害等进行有效的预防[21]。

1987年联合国世界与环境发展委员会发表的报告中正式提出可持续发展概念,受到各国政府及组织的极大重视。对于世界文化遗产地来说,可持续发展的理念贯穿整个遗产旅游的发展过程[13]。陶伟认为遗产旅游必须坚持“保护第一,开发第二”的原则,在其生态环境的承载力下进行开发,从而保证遗产旅游资源的可持续发展[22]。周博通过前人对文化遗产旅游可持续发展的研究,以集安高句丽世界文化遗产作为具体案例,从系统的整体的角度对其可持续发展必要性、可行性进行分析,并通过政府、社区等层面提出世界文化遗产可持续发展的途径[14]。苏涛以国内外遗产旅游为基础,结合我国遗产旅游的发展现状,构建了遗产旅游的可持续发展模型,并以世界文化遗产地十三陵景区为例进行了可持续发展程度的综合评价,对遗产旅游的可持续发展提出一定的对策建议[23]。关露以生态足迹理论为基础,通过构建旅游生态足迹评价模型来判断旅游景区的可持续发展状态[24]。

(三)文化遗产景区管理角度

我国世界文化遗产地景区管理涵盖导游服务、解说系统等方面,其中发表的论文中关于解说系统的研究较多,这也与文化遗产旅游的特性有着密不可分的关系。

世界文化遗产地解说系统是将文化遗产地的相关信息传达给游客的重要媒介,为游客对遗产地的相关文化进行深入解读提供的一定的帮助,显示其教育功能,同时也对缓解遗产地的客流压力有一定的作用,从而有效的对遗产地进行管理,具有一定的现实意义[25-26]。Freeman Tilden在1957年出版了《解说我们的遗产》(Interpreting Our Heritage),使解说被学术界广泛认可,他也被称为解说之父。我国对于此类研究较国外要晚,最早是由吴必虎等开始关注并进行相应的研究[27]。研究的主要内容大概囊括其解说的基本含义、解说员与游客沟通交流过程、解说效果及存在的问题与建议等[25]。

郭凌等认为国内对解说系统的研究内容的主要关注点在自然遗产,对文化遗产地解说系统关注不足,并以都江堰世界文化遗产地为例总结了文化遗产地旅游解说系统存在的问题并提出相应的建议[28]。罗颖认为各文化遗产地解说系统应当形成自己独特的解说规划系统,而不应该盲目模仿或者彼此竞争,并以安阳殷墟作为案例地进行研究[25]。刘坤梅等通过IPA方法对世界文化遗产地罗布林卡的旅游解说系统进行研究,通过对游客感知重要性和满意度差异提出相应的对策建议[26]。彭顺生认为现在对解说系统的管理功能仍认识不足,应当在政府支持和公众关注的前提下进行解说系统管理功能的重构[29]。杨娟认为在构建解说系统时,应根据游客动机需求不同提供针对性的服务[30]。何喜刚等以丝绸之路文化遗产为研究对象,突出文化遗产旅游的特点,构建由人员、非人员讲解系统和支持体系组成的“三位一体”景区解说系统[31]。

(四)地区经济角度来说

世界文化遗产地因其较高的文化价值,会给所在城市甚至区域带来非常可观的经济效益,同时也使得其知名度提高。以高句丽王城为例,在申遗成功后的一年人流量和综合收入都急速攀升,增长率分别达到 49.9%和 150%,给集安乃至整个东北地区都带来巨大的经济效益和品牌效应[32]。

邹统钎认为目前世界文化遗产地旅游存在的问题主要是属地管理导致的冲突,一些较低级别的政府单位不能有效的承担起遗产开发保护等全国性的责任,而仅仅重视地方经济等局部利益的发展[33]。应当构建“多方参与合作共赢”的旅游开发与保护模式,将旅游融入地区发展,依靠政府、社会以及社区、居民等各方协作参与,使地区经济、社会、文化、环境和谐发展。以中国土司遗址为例,分布在我国湖南、湖北、贵州等地区,三省在遗产地的管理工作时应进行统一的管理,实行统一的评估标准,开展统一的开发策略等,通过三省协同合作,使遗产旅游为各地区的经济发展做出更大的贡献[13]。世界文化遗产“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”是中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国共同申报的项目,在中国也涉及河南、陕西、甘肃、新疆各省、自治区,在行政上有一定的跨度,管理就较难统一。对此闫静提出丝绸之路经济带中亚五国文化遗产旅游的合作实现路径[34]。陈玲玲也认为世界文化遗产地应进行区域合作,共同打造区域品牌,提升国际影响力,这也成为我国旅游可持续发展的必然趋势[35]。

张晓燕等对世界文化遗产地旅游融资现状进行分析,认为旅游融资对世界文化遗产地的提升和发展有着重要意义[36]。丁新军等认为我国世界遗产已经成为推动城镇化建设的重要驱动[37]。

(五)旅游者角度

作为旅游活动的主体,旅游者无疑是旅游研究中不可忽视的焦点。在遗产旅游持续升温的情况下,世界文化遗产地旅游的研究更应当从游客角度出发,以游客的需求为基础进行旅游产品的开发及配置等问题[38]。例如李玺等从游客感知的视角对世界文化遗产地澳门的创新性开发提出了相应的建议与策略[39]。游客的感知对旅游资源的吸引力强弱也有着较大的影响。宋振春等以世界文化遗产地泰山为例,从游客感知的角度进行旅游吸引力系统的构建,同时指出在发展遗产旅游时应注意开发项目与旅游吸引力系统特性的一致性,为后续文化遗产价值的开发提供一定的指导[11]。旅游企业还通过游客感知来进行旅游市场定位、形象策划策略制定等,庞兆玲等通过游客点评等网络文本等资料,提取基于游客感知的旅游形象高频词,以宏村为例对世界文化遗产旅游形象的塑造与传播提出一定意见和建议[40-41]。

目前越来越多的学者将游客感知作为重要研究方向,对世界文化遗产地的发展提出相应对策建议。刘昌雪运用Dann和Klenosky的旅游推力—引力动机模型[42-43],以世界文化遗产地皖南古村落为研究对象进行探索性研究,得出了影响游客出行的旅游动机,为世界文化遗产地旅游的开发提供一定的参考思路[44]。冯芷菁等以各旅游app的评论、游记等旅游数字足迹作为研究样本,分析游客对世界文化遗产地的旅游感知,进而分析游客需求,对遗产旅游开发过程中存在的问题提出有效的解决途径[45]。姚宏等通过对游客感知及其满意度的调查,分析了不同社会属性的游客对敦煌莫高窟的评价,发现不同游客对遗产旅游的需求具有差异化,从而提出差异化开发策略[16]。章尚正等以国外旅游者对黄山世界遗产地的感知进行问卷调查,对其旅游动机、心理需求等进行分析,从而做出对入境旅游者的针对性建议[46]。

(六)其他角度

由于还有一些研究文献篇数较少,不适合单独分为一类,因此在此进行总体论述。

近年来学者的研究也不单单局限于旅游者的角度,已经开始往利益相关者方面侧重。时少华等认为遗产旅游目的地的利益相关者存在的问题已经成为影响遗产地可持续发展的重要因素[47]。黄玉理对我国世界文化遗产地居民的态度、行为等进行研究,并比较不同人口特征的居民之间的差异[48]。马晓杰从社区参与的角度对文化遗产旅游进行分析,并建立了文化遗产旅游地社区参与度评估体系[49]。

即使文化遗产的艺术价值与名气都很高,也不意味着其能被游客较好的理解[50]。因此陶长江等认为遗产地形象对文化遗产地旅游的开发非常重要,若形象策划不到位会对遗产地造成较大负面影响[51]。在对文化遗产地形象测量研究上,大多学者较多都以游客感知为基础进行测量,Hunter等基于游客认知对济州岛所在地的遗产地形象进行探讨[52]。

张维亚提出了遗产地的服务质量评价模型,并以世界文化遗产明孝陵为例进行研究分析[53]。邓小艳等认为世界文化遗产是独一无二的,具有一定的符号价值和象征作用,从而提出将世界文化遗产进行“符号化运作”,打造遗产的创新发展[54]。姚宏等对我国世界文化遗产地成长生命周期的波动因素进行分析,认为目前创新是使旅游产品生命周期延长的重要刺激因素[55]。赵桅通过对中国丽江和法国里昂两大世界文化遗产地比较,归纳了我国开发世界文化遗产时可借鉴的经验[56]。唐承财提出我国遗产地旅游景气指数的概念框架,并建立其测评体系,以期分析我国遗产旅游的发展现状及趋势[57]。

三、总结与展望

通过对世界文化遗产地旅游相关文献的梳理得出以下结论:总体相关文献量仍然较少,这与世界文化遗产地旅游的现实热度不相符合;研究内容上涉及文化、经济、管理等多个层面,范围较广,其中研究重点在于遗产地的开发保护,但对较多的研究主题并未有深入的研究;近两年出现一些以利益相关者为侧重的研究,但研究视角还是以游客感知为主;研究方法上多使用选取案例地进行深度访谈、问卷调查等定性与定量研究模式,但很多研究尤其是案例研究,大都仅停留在表面,并未进行深度挖掘。另外在研究中,普遍存在重实用轻理论的问题,学者们较少在研究中提炼出令人眼前一亮的新思想、新观点、新理论等。

在今后的研究中应当在实践研究中进行理论创新,使世界文化遗产地旅游的理论更加鲜活饱和。应当将世界文化遗产本质属性的问题融入旅游活动中进行讨论,突出遗产旅游的“特殊性”;还应当对一些“边缘性群体”加以深度关注,例如少数民族社区以及社区中的群体差异等,从而更好的回答遗产本质的问题[58]。另外在案例研究时也应当借鉴国外研究案例的经验,注重收集案例的第一手资料,加深对案例地的理解,更好的对世界文化遗产进行研究[59]。

[1]Yale,P.From Tourist Attractions to Heritage Tourism [M].Huntingdon:ELM Publications,1991.

[2]YanivPoria,RichardButler,DavidAirey.The Core of Heritage Tourism [J].Annals of Tourism Research,2003,30(1):238-254.

[3]李燕琴.世界遗产与旅游[M].北京:北京大学出版社,2012.

[4]程圩.文化遗产旅游价值认知的中西方差异研究[D].陕西师范大学,2009.

[5]Brian,Garrod,Fyall,Alan.HeritageTourism:A question of definition [J].Annals of Tourism Resea rch,2001,28(4):1049-1052.

[6]张薇,方相林,张晓燕.世界文化遗产地殷墟旅游可持续吸引力提升研究——基于旅游产品原真性开发的新视角[J].北京第二外国语学院学报,2009(5):60-66.

[7]朱尖,柏松.高句丽世界文化遗产旅游研究进展综述[J].资源开发与市场,2015,31(1):121-125.

[8]国际古迹保护与修复宪章(威尼斯宪章)(19 64) [EB/OL].http://www.sach.gov.cn/art/2012/9/3/art_127_4842.html.

[9]Yvette Reisinge. Reconceptualizing object authenticity[J].Tourism Research, 2006(1): 65-86.

[10]梁学成.对世界遗产的旅游价值分析与开发模式研究[J].旅游学刊,2006(6):16- 21.

[11]宋振春,陈方英,宋国惠.基于旅游者感知的世界文化遗产吸引力研究——以泰山为例[J].旅游科学,2006,(06):28-34.

[12] Deepak Chhabra.Staged authenticity and heritage tourism[J].Annals of Tourism Research,20 03(3): 702-719.

[13]马斌斌,鲁小波.基于扶贫视角的中国土司遗产可持续旅游开发与保护研究[J].广西民族研究,2016(3):166-172.

[14]周博.集安高句丽世界文化遗产旅游可持续发展研究[D].东北师范大学,2008.

[15]申华平.设计在文化遗产保护中的应用[J].北京理工大学学报:社会科学版,2007(1).

[16]姚宏,李晓英.基于游客感知的世界文化遗产地差异化开发以敦煌莫高窟为例[J].资源开发与市场,2015,(10):1254-1258.

[17]Drost A. Developing sustainable tourism for World Heritage Sites[J].Annals of Tourism Research,1996,23(2):479-492.

[18]彭顺生.世界遗产旅游概论[M].北京:中国旅游出版社,2008:5,27,310-311.

[19]张薇,王九位,张浩.中国山岳型世界文化遗产地旅游和谐环境构建探析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2009(2):278-282.

[20]GarrodBrian,FyallAlan.Managing heritage tourism[J].Annals of Tourism Research,2000(3).

[21]尹梁明,屠诗楠,安媛媛,曾玉珊.《旅游法》视域下遗产旅游资源保护模式探究——以世界文化遗产宏村为例[J].现代商贸工业,2015(10):169-171.

[22]陶伟.中国“世界遗产”的可持续旅游发展研究[J].旅游学刊,2000(5).

[23]苏涛.遗产旅游的可持续发展评价研究[D].首都师范大学,2011.

[24]关露.基于生态足迹法的世界文化遗产长城旅游可持续发展研究[D].燕山大学,2010.

[25]罗颖.世界遗产地旅游解说系统规划与构建研究——基于安阳殷墟的调查数据[J].地域研究与开发,2011(4):103-107+126.

[26]刘坤梅,王莹.基于 IPA方法的世界文化遗产地旅游解说系统的优化研究——以西藏罗布林卡为例[J].乐山师范学院学报,2014(8):75-79.

[27]吴必虎,金华荏,张丽.旅游解说系统的规划和管理[J].旅游学刊,1999(1):44-46.

[28]郭凌,王志章.基于扎根理论的文化遗产地旅游解说系统游客感知研究[J].学术论坛,2015(9):104-108.

[29]彭顺生.中国遗产旅游环境解说系统管理功能的缺失与重构——以丽江古城为例[J].广州大学学报(社会科学版),2009(6):42-47.

[30]杨娟.世界文化遗产地旅游解说系统研究—以开平自力村碉楼群为例[J].广西轻工业,2011(5):113-114.

[31]何喜刚,高亚芳.丝绸之路文化遗产型旅游景区解说系统研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2007(6):90-94.

[32]陈玲玲,于维墨,孙克勤.基于 SWOT 模型的吉林省集安市遗产旅游发展分析[J].中国人口.资源与环境,2011(S2):250-254.

[33]邹统钎,金川,王晓梅.中国遗产旅游资源管理体制的历史演变、问题及改革路径研究[J].资源科学,2013,35(12):2325-2333.

[34]闫静.丝绸之路经济带文化遗产旅游合作研究——以中国和中亚五国为例[J].西安财经学院学报,2016(4):23-27.

[35]陈玲玲,孙克勤.集安市世界遗产旅游发展现状及对策分析[J].资源开发与市场,2012(2):182-184.

[36]张晓燕,詹丽,郑宇飞.世界文化遗产地旅游融资制约因素及实现途径分析——以武当山为例[J].武汉金融,2013(4):48-49+54.

[37]丁新军,田菲.世界文化遗产旅游地生命周期与旅游驱动型城镇化研究——基于山西平遥古城案例[J].城市发展研究,2014(5):13-16+20.

[38]王文彬,邹宏霞.文化遗产地游客消费行为特征研究—以曲阜为例[J].东方企业文化,2011(24):136-137+135.

[39]李玺,毛蕾.澳门世界文化遗产旅游的创新性开发策略研究—游客感知的视角[J].旅游学刊,2009(8):53-57.

[40]庞兆玲,仲明明,潘立新.基于网络文本的古村落型世界文化遗产地旅游形象感知研究——以宏村为例[J].大理大学学报,2017(3):25-30.

[41]庞兆玲,潘立新,金泉.古村落型世界文化遗产地旅游形象传播与感知对比研究——以宏村为例[J].乐山师范学院学报,2016(1):54-61.

[42]Dann G MS Anomie. Ego-enhancement and Tourism[J]. Annals of Tourism Research,1977,4(4): 184- 194.

[43]Klenosky D B.The Pull of Tourism Desti nations: A Means-endInvestigation[J]. Journal ofTr avel Research,2002,40(4): 385-395.

[44]刘昌雪.世界遗产地旅游推力—引力因素研究—以西递和宏村为例[J].旅游学刊,2005(5):15-20.

[45]冯芷菁,陈慧,颜嘉华,何佩仪,吴颖欣,黄晓欣.基于旅游数字足迹的遗产地旅游开发与保护问题分析——以开平碉楼与村落世界文化遗产地为例[J].价值工程,2016(32):76-79.

[46]章尚正,杨琪,阿拉斯泰尔·莫里森,严澄.世界文化遗产地——黄山、西递、宏村国际旅游实证分析[J].黄山学院学报,2008(6):23-31.

[47]时少华,孙业红.社会网络分析视角下世界文化遗产地旅游发展中的利益协调研究——以云南元阳哈尼梯田为例[J].旅游学刊,2016(7):52-64.

[48]黄玉理.我国世界遗产地居民对旅游发展的态度与感知研究——以平遥古城为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2006(1):124-128.

[49]马晓杰.文化遗产旅游的社区参与度评估[D].大连海事大学,2011.

[50]Boniface P,FowlerP.Heritage and tourism in“the Global Village”[M].London:Routledge,1993.

[51]陶长江,程道品,王颖梅.文化遗产地旅游形象策划及实证研究——基于形象感知偏差测量视角[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2013(5):120-127.

[52]Hunter W C,Suh Y K.Multimethod resea rch on destination image perception:Jeju standing stones[J].Tourism Management,2007,28(1):130-139.

[53]张维亚.HERITQUAL:遗产旅游地服务质量评价模型研究——以世界文化遗产明孝陵为例[J].北京第二外国语学院学报,2008(1):17-22.

[54]邓小艳,刘英.符号化运作:世界文化遗产旅游地创新发展的路径选择——以湖北武当山为例[J].经济地理,2012(9):156-160+171.

[55]姚宏,郭雪梅.我国世界文化遗产地旅游成长波动与驱动因素——以平遥、曲阜与承德为例[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2016(4):94-101.

[56]赵桅.遗产地旅游商业化比较研究——以中国丽江古城和法国里昂老城为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016(6):110-114.

[57]唐承财.中国遗产地旅游景气指数测评及提升模式[J].资源科学,2013(12):2344-2351.

[58]张朝枝,李文静.遗产旅游研究:从遗产地的旅游到遗产旅游[J].旅游科学,2016(1):37-47.

[59]董皓,张喜喜.近十年国外文化遗产旅游研究动态及趋势—基于《Annals of Tourism Research》与《Tourism Management》相关文章的述评[J].人文地理,2012(5):157-160+97.

F590.75

A

1672-1047(2017)06-0090-07

10.3969/j.issn.1672-1047.2017.06.28

2017-11-10

国家社科规划项目“基于收入假说的我国国内旅游消费需求变化趋势研究”( 14XJY027)。

辛玉婷,女,山东滕州人,旅游管理专业硕士研究生。研究方向:旅游管理。

吴祝平]

——围棋