傅抱石抗战客蜀时期人物故实画成因考

张鹏

艺术作品及其固定风格的生成需要若干条件,既赖系一种累积式的自然规律,也必须受到某些偶发因素的推促。傅抱石在抗战客蜀时期创作的众多人物故实画。题材丰富而具有明显的系列化特征。形式风格趋于一致。这些作品在特定时期的集中生成表面看似是画家在陪都重庆金刚坡下灵感与激情的骤临,实则亦存在必然之轨迹。这一现象的出现源于主客两端,具体而言就是傅抱石的天性、趣尚等内在因素的演化和求知、学养、时代、交游等环境、条件的外在滋濡。本文试从其内、外两方面择要论之。

一、希古天性、“史的癖嗜”与“心仪其人”

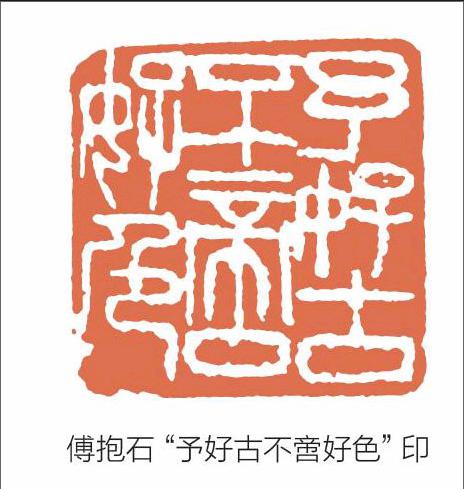

所谓“希古”。义通《庄子·人间世》所云“与古为徒”,即希踪古贤,希求与古人同游。嵇康《幽愤诗》云“抗心希古,任其所尚”,《晋书》卷九十四载刘鲕“幼不慕俗,长而希古”,此等皆为高人逸士希慕古人之说。希古天性指人生来就在性格、性情中蕴含的对古人、古事、古风自然亲近的特质。古往今来,具此天性者并不鲜见,傅抱石即是其一。初以篆刻名世的傅氏早年曾刊“予好古不啻好色”“抗心希古”和“恨古人不见我”三印。三印都曾入展1935年5月在日本东京举办的“傅抱石氏书画篆刻个展”。在印学传统中'此类闲章印文往往能传递印主的性隋旨趣。虽然这三句印文皆依典而出。但也哈是傅氏希古天性的酣畅宣言。这一天性浸漫于他日常言行的点滴细节间。

在“言”上。其好古的一个重要体现是傅氏在撰文和画作题款中喜用古字或古书中的通假字。如1941年作《<画云台山记>图》款文有“盖千五百余岁不章之队绪发而成象”之句,其中“队”乃“坠”之古字,《说文解字》云:“队,从高队也。”段玉裁注:“队、坠。正俗字。古书多作队。今则坠行而队废矣。”“象”字乃“像”之古字,指物之形象或人之肖像,此处指前义,后1957年5月作《二湘图》款中“长女益珊请写人象之法”是后义。他的某些突出主题人物形象的人物故实画在款识中也惯题“某某象”而不写“某某像”。复如1943年作《仿石涛游华阳山图》款中“友人处见石涛上人景本”句,“景”乃“影”之古字,《颜氏家训·书证》言:“凡阴影者,因光而生。故即谓为景。《淮南子》呼为景柱。<<广雅》云晷柱挂景,并是也。至晋世葛洪《字苑》,傍始加乡,音与景反。”“景本”即“復印本”,即石涛作品的印刷画册。再如1942年作《洗手图》款署“张彦远云:昔桓元爱重图书”句和傅编《艺人传》中“程嘉燧传”云“晚涉《老》、《庄》、《楞严》诸书,亦能提要钩元,皆得其用”句,两文皆以“元”字代“玄”字。历史上。因宋人避赵玄朗讳,清人避康熙玄烨讳,所以两代文士著述时遇“玄”字则以“元”代之。傅文已绝无避讳之虑,这种用字方式完全是其希古天性的不经意流露。类似例子尚有不少,不另枚举。除用字外,他在属文、落款中还喜用古地名。一个典型例子是他与其导师金原省吾初见之前曾寄书一函,信封地址写为“日本江户金原省吾先生收”。“江户”乃百年前东京的旧称。即便落款中使用古地名有画家题款习惯使然的因素,但这般极致的例子恐不为多。日常谈话中也有此等例子,傅二石回忆说:“他骂我的时候常用成语或文言比如‘庙前庙后、‘无以复加之类。我过了很久都弄不明白其中的含义。”文言古语不离左右。在训斥孩子时也随口脱出。傅抱石好古成习又真诚可爱的形象宛在目前。

在“行”上,其一,傅抱石自幼就爱读古书。他在江西省立第一师范求学时曾在图书馆勤工助学,管理图书资料,借此机会得以饱览馆内书籍。但校藏古籍毕竟有限,不能餍其古书之嗜,于是常常在南昌城里一家名为“扫叶山房”的古旧书肆读书。店内经、史、子、集、笔记、杂著等古1942年6月,中央大学艺术系师生欢迎徐悲鸿返校合影书较富,他不计寒暑、如饥似渴地吐纳其里。书店经理姜润如见其黾勉向学、博闻强识。竟与之结为忘年交。为他主动提供各种读古书的便利。对于毫无正统师承、纯凭自学立身的青年傅抱石来讲,扫叶山房的古书泽溉确为其日后学养的重要根柢。赴日留学前他遭逢的相对闭塞的文化环境、没有名校教育出身、家贫不能饱购图书等现实艰难。反而在客观上使之在20世纪初中西文化激烈碰撞的大环境中得以清寂避扰。更在希古天性的支撑下沉耽于中国文史古籍。自发进行传统文人的选书、背书、抄书等训练。练就了过目成诵等古典蒙学本领,打下了坚实的旧学功底,这一熟读古书的旧学基础在年龄相仿且多受教于西式学校的画家同侪中并不太多见。

其二,傅抱石长久地钟情旧式装束。衣冠装束是社会人身份、职业、修养的标志之一,观察装束的特点。往往能了解着装人的个性与好尚。傅氏喜穿长衫这一旧式文人装束,并且这一习惯数年不易。傅二石在《金刚坡的回忆》文中说:

父亲有副清癯的面孔和修长的身材,总是穿一身陈旧的青灰色长衫,手里拿着一个装满讲稿和书籍的提包和一把油纸做的雨伞,脚上穿着一双已经有些破损的黑布鞋。这就是父亲出门远行时的标准形象。无论是家人、朋友还是他的学生,对这一形象都非常熟悉。这段叙述中傅抱石这一穿长衫、持雨伞、清瘦中透出学者气质的旧式文人形象被很多人描述过。细观几帧他与友人、同事的合影照片'能更加生动地发觉这一特点。如1942年6月中央大学艺术系师生欢迎徐悲鸿返校的一张照片,其中绝大多数男士是西式装束,西服革履,不仅学西画出身的徐悲鸿、吕斯百等如此,就连画中国画的诸位先生也如是,只有傅抱石和陈之佛等极少数人穿长衫。从年龄论。傅应为最年轻者。另如1947年中央大学迂回南京后美术系师生的一张合影,其中男士多穿西装,少数中山装和夹克,如傅氏仍穿长衫者寥寥无几。再如20世纪50年代南京师范学院美术系师生在校园的合影。照片中黄显之、秦宣夫、杨建侯等皆穿西装或中山装,甚至连年长的陈之佛也改穿中山装,而傅依然长衫一袭,已是仅有的一例。过从甚密的门生沈左尧在《傅抱石先生百年诞辰献辞》中说:“我们见到先生的早年照片,除了赴日留学时穿过西装外,即使与英、法使馆等进行‘人民外交时也是绨袍一袭,风度依旧。到50年代换装时。先生是最后一位脱下长袍的教授。”民国文人穿长衫本是正常,但如傅抱石一般虽历经数个时期而对此旧式装束长久钟情者就有必要从其好古的性情上解读个中缘故了。艺术家的生活史构成艺术史中鲜活的一部分,这些照片是生活状态中的傅抱石的最真实影像,他久着身上的青布长衫是希古天性的一个符号,也是传统文人神采的表征,凝结着民族文化人血液里的怀旧情感。endprint

傅抱石有一段经典的自述,曾被许多研究者反复援引、阐释。他说:

我比较富于史的癖嗜,通史固喜欢读,与我所学无关的专史也喜欢读。我对于美术史、画史的研究,总是不感觉疲倦,也许是这癖的作用。因此,我的画笔之大,往往保存着浓厚的史味。陈说了贯穿他读书、研究和绘画创作三者的重要趣尚所在,即“史的癖嗜”,这也是其希古天性的自然外化。超越了任何功利、发乎天然的对历史的深嗜,成为他治学修艺的趣尚源泉,嗜史亲古。独乐其间。“史的癖嗜”包含着对往昔的深厚情感,既出于天性,又能在读史中泽溉天性,两者是互动的。

史癖的影响在他的学术论著中随处可见。他的美术史研究能够植根到深竑的中国历史、文化的大格局中去汲髓养气。并不羁束于专业一隅,很多文章里都浮闪着“大历史”的华彩,拓开了美术史的思考视野。“史的癖嗜”还浸注于他生活和艺术的许多方面。比如,傅氏在讲授中国美术史课程时,全然不拘囿于美术本身,而是旁征博引,纵横捭阖,将某一时期美术所寄栖的历史特质和文化情境系统而生动地讲解出来。抗战客蜀时期他在中央大学艺术系授课的情形让当年的学生记忆犹新:

他根本不带讲稿,对一部中国美术史烂熟于胸,如丰沛泉源,滔滔汩汩,无尽无休,道来如数家珍。他声如洪钟,语言生动活泼,使同学们听得入迷。我在校那四年,这部美术史尚未讲到一半。后来听校友谈起,先生直讲到50年代方告结尾。这部美术史为何如此长?因为先生讲授时纵横捭阖,实际上包含了通史和文学史。如此自由而率真、渊博而通脱的教授风度既是那一时代的造就,与章太炎、黄季刚、闻一多、刘文典诸公的讲坛风神一辙同出。又是傅抱石个性的自然展露,才情和学识背后,正是史癖的支撑。

“史的癖嗜”漫濡于傅抱石的人物故实画上。题材选择上,傅抱石以兴趣最浓的东晋六朝和明清之际两段历史为核心,取其故实神韵和人物风流,兼及其他时代。深读历史,主题内涵就能其来有自、蕴藉博赡。艺术风格上,审慎地尊重画史渊源并适度革新。他曾说:“我对画是一个虔诚探求的人,又说过,我比较富于史的癖嗜。因了前者所以我在题材、技法诸方面都想试行新的道途:因了后者,又使我不敢十分距离传统太远。”秉持了一份对历史的敬畏,故实画创新有度,史学之根不容捐弃。精神内涵上,驰骋于画面之上的沉雄的历史感升华为一种对民族文化的立场,既心存隐默的忧患,又满奉着虔敬、自信與责任,这其中,自信是第一本位。高擎这份对历史、文化的自信笔下图绘的故实和古人传神悠远。力量磅礴。他在《中华民族美术之展望与建设》文中曾说:

近时外国人对于中华民族性的批评,总是离不了说中国是“自尊”“自大”的民族。殊不知,中国人的“自尊”和“自大”是有原因的,是有道理的。在某种程度上,我们还必须保持这种“自尊”“自大”的好国民性。这对于今日的中国,尤其有急切的需要和重大的意义。单论美术这一项,其发达之古,创造之精,莫说东方,就是世界上也难寻其匹。怀史癖者,亦增益了一份对民族传统的痴情,也就酿生了烈酽的信心。傅抱石因史癖而来的痴情与信心毫无保留地倾注于金刚坡下集中生成的故实画上。

傅抱石的希古天性与“史的癖嗜”融粹成好古、亲古的内质,又衍化出一种艺术创作法度,直接作用于故实画的生成。关于此,他的《陈老莲<水浒叶子>序》文中这样总结:

刻画历史人物,有它的方便处,也有它的困难处。画家只有通过较长期的广泛而深入的研究体会,心仪其人,凝而成象,所谓得之于心,然后才能形之于笔,把每个人物的精神气质、性格特征表现出来。古代画家这种创作方法,我以为很值得今天的画家们加以重视。这种创作法度是植根于历史的。是傅氏对传统画史中历史人物题材作品创作经验的高度提炼,“心仪其人”是核心命题。这一理论总结,与他的希古和史癖互为表里,既是故实画创作的重要方法。也显现出他理想中对话古人的态度与感情。只有“心仪其人”,方能“凝而成象”。以刻画古人为主的古典题材作品必须与这样的态度和感情拧结一处,画中的古人和故实才是亲切可感、生命常新的。正如沈左尧所说,“听他讲历史故事,仿佛他和那些古人早就成了朋友。……抱石先生画的是真正的古人”。“抱石先生所作古代人物。最大的特点就是使人感到是真正的古人。……先生正是对自己所崇仰的历史人物经过全面研究。同他们在思想上息息相通。”这正是傅氏数年来以“心仪其人”的方式与故实画中的古贤们达成的身心俱融。

心寄古人、情通古人,傅抱石的“心仪其人”还不止于学术研究中的“大历史”感和故实画中的深茫古意。已成为生命中不可或缺的情结。傅益瑶细腻记述了一个好古而慈爱的父亲给孩子们讲故事的场景。颇能鲜活地解读这一“心仪其人”的情结,她说:

父亲谈的更多的是历史,是典故,是各式各样有趣的故事,听得多了,竟使我产生错觉,仿佛李白、杜甫、王安石、欧阳修等等,并不是古人,而像是没有见过面的远房亲戚似的。还有讲什么《滕王阁序》呀,《岳阳楼记》呃等等,父亲不是背诵这些文章,而是把文章当作故事来讲。父亲十分偏爱王勃的《滕王阁序》,因为滕王阁在我们老家江西,父亲对那真是熟悉得如数家珍。我印象最深的一次,是我刚入高中的那一年夏天的一个傍晚,父亲饭后如常地坐在沙发上,点起一枝香烟,突然,对我们说:“快坐下来,我的故事已经从胸口爬到喉咙了。”这时父亲才滔滔地讲起来。王勃二十岁出头时,路过江西南昌,在都督阎公的宴席上大胆提笔写序,可是一心想让女婿露一露才华的都督气坏了。父亲讲到都督令差人一旁侍候,将每一句都立时报来的时候,真俨然如阎公本人,时而正襟危坐,时而上身前倾,像是在等探子来报的样子,当探子报来前面几句时,阎公摇摇头,不以为然地说:“平常。”探子再来报,阎公又摇头说:“普通。”探子又报,阎公又说:“不见出奇。”就这样,再而三,三而四,父亲又演探子又演阎公。等到探子报来“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”两句时,阎公听后静默了片刻,忽然拍案而起,大叫:“妙绝,妙绝!”这才转怒为喜,举杯庆贺天下得获才子。演阎公的父亲,真是全身心都投入到角色中,手上新点的香烟,几乎没有顾得上抽上一口,一直让它燃着,等演到阎公大喜的时候,手在沙发靠手上猛地一拍,一长条烟灰被拍落下来,掉在父亲的白衣裤上,弄得满身都是。可是父亲毫不在意,依然在客厅里走来走去继续演着。我们也完全沉浸其中,强烈的印象从此刻进了我的脑海,再也没有忘掉过。很多文章,如李白的《春夜宴诸从弟桃李园序》、欧阳修的《秋声赋》等等,都是父亲这样口传身教,让我们好像亲历种种真实的场面一样,以至于闭目就能浮现眼前。如此传神的讲述里,“心仪其人”远非枯乏的创作理论,“远房亲戚”一般的古人们从容言笑在傅抱石的生活点滴里,盘桓往来于他的笔墨中,“心仪其人”充满了情结的能量和生命的温度。endprint

二、知识资源匮乏中的人物故实画创作

傅抱石的好友宋振庭曾这样评价他:“他是三个因素构成的:首先他是个大学者,大诗人。学者的冷静(科学)、诗人的情感、画师的笔墨。”又说:“现在研究和学习傅氏的。我不主张大家亦步亦趋。最要紧的是弄明白,什么是傅抱石的本质?……所以要心知其人。就是对‘三合一的本质的了解。”这一观点很值得我们重视。不能将傅抱石仅视为一个画家来研究,要充分关注其学者本色和诗人情襟。这里所谓的“诗人”是一种诗者的炽热感情。他虽不长于诗作,但这份情襟在其文与画中如影随形。“学者”是他的本色所在,傅氏最早立身于“学者”而终生事之。对他这一身份的客观还原、全面审视和对其读书、求知与学养等细节的稽考可深化对其人物故实画潜在意蕴和精神取向的把握与理解。

从“学者”角度全面审视傅抱石。其读书、求知的经历是一个必须精细考察的问题,因为这与之各时期的学术研究和绘画创作关系紧密。以人生阶段划分,他早年在南昌求学、任教时,在江西第一师范学校与扫叶山房为代表的古旧书肆的读书积累可视为其传统文史学问的根基:赴日留学师从金原省吾的读书经历彻底打开了知识的视野,以美术史论为中心,饱览群籍。完成了从传统文人向学通中西的现代学者的身份变更:抗战开始后的客蜀时期,是他极为特殊的一个读书阶段。此前的知识积淀到这个时候,若干代表性的学术著述应运而生,但战时个人藏书的颠沛迁徙和社会知识资源的极度匮乏恰恰是耽书嗜读的傅氏所面临的现实艰窘之境。

残酷的战火拷问着民族的尊严,也摧伤着文化的命运。不计其数的图书文献尽毁于炮火与烟尘中,令国人,尤其是学者们悲惋不已。郑振铎《劫中得书记》序中记叙了他在战乱中眼见文献凋零惨状的切身所感:

“一二八”淞沪之役,失书数十箱,皆近人著作。“八一三”大战爆发,则储于东区之书,胥付一炬。所藏去其半。于时,日听隆隆炮声,地震山崩,心肺为裂。机枪拍拍,若燃爆竹万万串于空瓮中,无瞬息停。午夜伫立小庭,辄睹光鞭掠空而过,炸裂声随即轰发,震耳为聋。昼时,天空营营若巨蝇者,盘旋顶上,此去彼来。每一弹下掷,窗户尽簌簌摇撼,移时方已,对语声为所喑哑不相闻。东北角终日夜火光熊熊。烬余焦纸,遍天空飞舞若墨蝶。数十百片随风堕庭前,拾之,犹微温,隐隐有字迹。此皆先民之文献也。余所藏竟也同此蝶化矣。然处此凄厉之修罗场,直不知人间何世,亦未省何对更将有何变故突生。于所失,殆淡然置之。惟日抱残余书,祈其不复更罹劫运耳。郑氏的遭遇和心境在当时是颇具代表意义的。傅抱石也多次感慨“烽火中文献最是厄运”,字里行间迸射出肩负文化担当的一介书生的痛惜和伤怀。

客蜀时期。傅氏的读书来源主要有两个:一是自家藏书,一是其任教的国立中央大学与国立艺专的藏书。就前者而言,傅氏虽积贫累岁,但早早就养成了节省生活开销来购藏图书的习惯。留日时期搜购了很多图书和画册。他回忆当时的情形说:

时常跑书摊。每年秋季日本各报刊出增刊,美术的四毛钱一本,见到就买。花钱多的是买报告票。日本学术报告也登报卖票,二角一张,买报告书又是二角,油印得很好,时间长了,材料堆了很多,有时教授都来向我借。这一习惯伴其终老,也是他日常生活中重要的乐趣来源。其妻罗时慧堪称抱石知己,她对傅氏这一雅好知之甚深:

他對春节拜年这个习俗非常不满,一生不拜年,不串门子只串书店。……他只是到旧书摊集中的地方,东翻翻,西找找,经常在旧书摊上发现书店里买不到的书。到他五十岁以后,旧书摊没有了,便去古旧书店,有时在小县城中倒可买到一些很有价值的书,甚至有善本、孤本书,被他发现,即高价买来,视若拱璧。直至他去世前十八天,齐燕铭同志因受他所托,找到了一套(十本)书寄来(书名我忘了,价格是五百元)。我认为太贵,他却抱着书爬上楼,连呼“好得很,好得很”!高兴的劲头,如同孩提。多年的买书积习使其藏书不菲。而这也是其最为牵挂的个人财富,在离乱奔徙的岁月里,尤为梦萦魂牵。缘于此,这些家藏书籍、图册在抗战军兴后的辗转和聚散是考察傅氏客蜀时期读书情况的重要线索之_。对这一问题,他在《读周栎园<印人传>》一文中曾有自述:

七七国难作,以犇走故,乃于岁暮拾所藏较不易经见之图本谱录,封十余箱,买渔艇溯赣水六十里,拜存近市汉街之某村,寒生物力,仅能胜此。再越岁三月,南昌陷。先一日,某村被狂炸,屋半就圯。敌夜至,主人母子仓皇走峡江。存书遂无从问讯。年来为此事最伤怀想,因趋恳戚友冒险抢救。新建夏廷纲君青年业商,仅知予名,举力独多,历数月,竟泰半陆续携抵峡江矣。爰命族侄树德率车载归新喻故里,峡江距新喻,小道信宿可达。频行,遗书数十册,夏君录目以告,尽印谱之属。迨寄抵此,《印人传》赫然在也,汪传叶传各失其一,独是书幸全,仿佛鬼神呵护之者。这段文字也如前引郑文一样满含深沉而真挚的感绪,概述了1937年岁暮将自家藏书封十余箱从南京运回南昌,又辗转运回老家新喻的经过。

1937年8月,中央大学决定内迁。13日,傅抱石随中央文化事业计划委员会移居安徽宣城。居宣城时,傅氏仍栖心于石涛研究,一一亲履了石涛遗迹。《石涛上人年谱·自序》中说“抗战事起,独抱此一帙破楮走宣城”,说明他随身携带了年谱手稿。另外,“仓卒中仅携日文山本悌二郎、纪成虎一合撰《宋元明清书画名贤详传》”。带此书也是作为石涛研究参考之用。他在潜研石涛之余,以《宋元明清书画名贤详传》为底本。编译了《明末民族艺人传》。是年11月底,离开宣城回南昌与家人团聚。据上述履迹可知,这一阶段,傅氏随身携带的书籍有石涛年谱手稿、《宋元明清书画名贤详传》和据此编好的《明末民族艺人传》稿。此外应有傅氏作为重要参考书的《佩文斋书画谱》和1937年3月已校订完成的《大涤子题画诗跋校补》稿。翌年2月,全家回故里新喻章塘村。至4月,只身赶赴武汉参加国民政府军事委员会政治部第三厅的工作,成为郭沫若的秘书。约6月,回老家接家人,从此一家人踏上西迁奔徙之途,直至1939年入蜀,定居重庆西郊歌乐山金刚坡下才算安稳下来。其问南昌陷敌。老家存书处不久陷落,所以入蜀初期他根本不知道这部分藏书的存亡与否。牵挂之心绪可想而知。这一奔迂过程中,绝无可能带更多书籍在身侧。他在1940年撰成的《中国古代山水画史的研究》的后记中说“当时参考资料奇缺。除了几本《佩文斋书画谱》之类的书外,可以说什么也没有”,这是当时“客中无书”的最真实记录。endprint

1942年考入国立艺专的学生张光宾曾回忆傅抱石给他们班上课的情形,论及了书籍的问题:

那个时候他来上课有个包,这个包里有一方黑布,里面有三本书:一个是唐代张彦远的《历代名画记》,一个是《石涛上人年谱》,一个是《摹印学》,后两本都是他的著作。那个时候因为艺专几次搬家,图书馆里没有东西,连《历代名画记》都没有。傅老师那个是线装本,是中央大学图书馆的,但经常在他那里,就在他一个四方形黑色的布包里。讲到傅氏授课时随身必带的三本书,它们各有曲折来历:《历代名画记》是中央大学图书馆的,傅氏极为珍爱,因国立艺专图书馆的藏书几近于无,他便鼓励学生们传抄这本画学名著。《石涛上人年谱·自序》中说1938年初全家到新喻后,考虑到石涛年谱手稿和相关参考资料的珍贵,“余以此物,耗心血泰多,一失未必尽能再得。乃邮传蜀中一戚人处。封发后。余即赴汉”。1941年顺利著成的《石涛上人年谱》赖于这部分书稿的安全寄至。《读周栎园<印人传>》中提到夏廷纲将傅氏族侄运其藏书回老家时丢下的几十册印谱随后也寄到重庆。这些资料是傅抱石在重庆研究金石篆刻的文献基础。

据以上梳理,客蜀时期傅抱石随身的藏书少之又少,常提及的只有《佩文斋书画谱》、《历代名画记》、自撰《石涛上人年谱》稿和《摹印学》稿、校订的《大涤子题画诗跋校补》稿和编译的《明末民族艺人传》稿等几部。

图书文献的奇缺导致了学术事业的艰难。举一例,1934年傅抱石提出顾恺之《画云台山记》中“超异”为“赵异”之误的猜想,曾引起学界的关注,但当时只是从文通意顺角度考虑,并无文献佐证。1939年,他在《学术杂志》上偶读到赵景深的《<喻世明言>的来源和影响》一文。“突然见着《张道陵七试赵异》的一个回目。真使我喜的发狂!虽然我还没有明了这一个故事的内容,但‘赵异之确为‘赵异,从此可以说毫无问题的获得了正确的解决”。另据本文查考,《四库全书》中收《太平寰宇记》卷八十六“云台山”引《周地图》。明确记载了云台山与张道陵、赵昇的修道故实,可知傅氏當时没有条件查阅此书。才将这个问题积储了许久。

傅抱石的“学者”身份使其与普通画家产生鲜明区别。研究者多谈到他作画时解衣盘礴的自由状貌和酣畅淋漓的情感投入,以及与之连带而生的技法创造。其实,在人物故实画生成过程中,尤其在拟定画题进入绘制之前,他时常持守着学者的严谨立场和对知识的敬畏之心进行拟定画题相关资料的收集、整理与研究。这是一种自古即有的优秀画学传统,如《图画见闻志》就单列“论衣冠异制”一节云:“自古衣冠之制,荐有变更,指事绘形,必分时代,衮冕法服,三礼备存,物状实繁,难可得而载也。”这也是傅氏“学者”本色在绘画创作中的外衍。他曾谈道:

处理这类题材,为了有时代性,重心多在人物。当我决定采取某项题材时,首先应该参考的便是画中主要人物的个性,以及布景、服装、道具等等。这些在今天中国还没有专门的资料。我只有钻着各种有关的书本,最费时间,就是这一阶段。钻研书本以求笔下人物、服装、器物等元素与主题相符,或参考画史上同题旧制,或在精研之上戛戛独造。绝无轻率随意之作。1946年4月。傅抱石为总角之交罗佩秋写《隆中对图》,款云:“佩秋我兄,去冬命写《隆中对》为图,流亡蜀中,书卷阙如,每欲报命,均以不得可观之制,中怀惶恐。渐无可喻也。”客蜀时期文献的缺乏致使此画题没能找到可以参酌的资料。而久久不能成图以贻挚友。由这一实例即能知晓他对待人物故实画创作的严谨态度与绘制习惯。

特殊时代中的知识资源匮乏一定程度上局限了傅抱石的研究和创作,而上述人物故实画绘制态度与习惯也促使其对手边极为有限的文献资料进行了反复研读与精深考索。“客中无书”的境遇并未阻隔思维的活跃和艺术的创新,傅抱石在有限可读的图书文献中梳理画史、画论。探析古今画题,钩沉史料,启迪新知,笔底的人物故实画也显现出鲜明的历史阶段性色彩。

责任编辑:欧阳逸川endprint