易地扶贫搬迁减少了贫困脆弱性吗?

宁静 殷浩栋 汪三贵 王琼

摘要 易地扶贫搬迁将生存环境差、生态环境脆弱、不具备基本发展条件区域里的贫困人口搬迁至生产生活条件较好的地方,以期从根本上解决贫困问题。居住在不适宜生存发展区域的农民通常面临着较高的脆弱性,未来很有可能陷入贫困而难以脱贫。由于易地扶贫搬迁不具备短期增收的效果,那么从脆弱性的视角关注易地扶贫搬迁对农户福利的影响,既是贫困静态研究向动态研究转变的一次尝试,也有助于合理评估易地扶贫搬迁的政策效果。为此,本文基于8省16个贫困县的易地扶贫搬迁监测的准实验研究,采用1 688个两轮微观农户调查的面板数据,利用PSMDID实证检验了易地扶贫搬迁对农村家庭贫困脆弱性的影响。研究发现易地扶贫搬迁降低了农户的贫困脆弱性,这意味着易地扶贫搬迁是一种有效的扶贫手段,能够从根本上解决自然禀赋所导致的贫困。本文进一步分析了易地扶贫搬迁对贫困脆弱性的影响机制:①易地扶贫搬迁将农户搬离恶劣的自然禀赋区域,并改善与农户的生产生活密切相关的基础设施和公共服务设施等条件,使农户积累足够的生计资本,并改善其生计资本结构。②易地扶贫搬迁使生计方式发生转变,一方面实现农户收入来源的多样化,另一方面增加了住房和生活成本,并重构了社会网络关系。研究结论为易地扶贫搬迁政策效果评估提供了有理论价值和可操作的视角,也为后续扶贫搬迁工作提供了一些启示:①在生态环境恶劣的区域需要加大易地扶贫搬迁力度,从根本上破解自然禀赋的束缚。②强化搬迁的配套政策,保障搬迁农户生计得以改善,从而实现稳定脱贫。

关键词 易地扶贫搬迁;贫困;脆弱性;生计资本;PSMDID

中图分类号 F328

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)11-0020-09 DOI:1012062/cpre20180709

贫困具有复杂性特征,有很高的脆弱性也可以被理解为长期贫困的一种定义。脆弱性不仅关注一个家庭目前的贫困境况,同时也关注该家庭在未来一段时期内陷入贫困的可能性。世界银行报告指出,脆弱性对于理解贫困非常重要,因为脆弱性评估可以计算出已经处于贫困的群体和那些将来处于贫困的群体[1]。在研究方面,仅从收入或消费的角度衡量贫困是静态贫困分析理念的应用,与此不同,脆弱性是以动态的观点预测风险冲击对家庭未来福利的影响。例如一个家庭现阶段的收入在贫困线之下,但是由于人力资本或者其他因素的影响,在下一年可能就脱离了贫困。相反,如果一个家庭脆弱性很高,即使现在福利水平还略高于贫困线,但在未来很有可能陷入贫困。

易地扶贫搬迁目的在于将居住在深山、石山、高寒、荒漠化、地方病多发等生存环境差、不具备基本发展条件,以及生态环境脆弱、限制或禁止开发地区。位于地震活跃带及受泥石流、滑坡等地质灾害威胁的农村建档立卡贫困人口,安置到生产生活条件较好的地方[2]。中国划入生态敏感地带的县有76%的县是贫困县,划入生态敏感地带的耕地面积中约有68%的耕地面积在贫困县,划入自然敏感地带的人口中约有74%的人口在贫困县[3]。当前三区三州(西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州)等深度贫困地区聚集了大部分的贫困人口。这些最贫困的人口大多生活在生态恢复能力差、环境破坏严重的地区,由于收入有限,他们只能以更简易、更原始的方法快速地消费自然资源来维持生计。从脆弱性的角度来看,他们未来依然处于贫困状态的可能性很大。对于这些自然环境恶劣的贫困区域而言,最有效的扶贫方式是易地扶贫搬迁。但政策的有效性需要经过严谨地论证,那么从脆弱性的视角关注易地扶贫搬迁对农户福利的影响,有助于合理评估易地扶贫搬迁的效果——因为搬迁未必立竿见影地提高贫困人口的收入水平,而更可能从基础设施、公共服务可及性等多维生计资本方面,结构性地改善贫困人口的福利水平[4],降低搬迁农户未来处于贫困状态的可能性。鉴于此,本文将利用8省16个贫困县1 688个易地扶贫搬迁农户样本两轮微观调查的面板数据,实证检验易地扶贫搬迁对农户贫困脆弱性的影响,为合理评估易地扶贫搬迁政策效果提供理论依据。

1 文献综述

“贫困脆弱性”的概念来源于世界银行发布的《世界发展报告》,这一概念是对贫困的事前预测,通过识别个体或者家庭在未来陷入贫困的可能性来区分贫困状态。其前瞻性特征有助于政府提前预测在未来陷入贫困的家庭,从而采取针对性地扶贫策略[5]。已有文献将贫困脆弱性的定义分为三种,即预期贫困的脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty,VEP)、低效用水平的脆弱性(Vulnerability as Low Expected Utility,VEU)和风险暴露贫困的脆弱性(Vulnerability as Uninsured Exposure to Risk,VER)。预期贫困的脆弱性是指农户未来陷入贫困的可能性,如Chaudhuri et al.则将家庭在T时的贫困脆弱性定义为其在T+1时陷入贫困的概率,较多的脆弱性研究建立在这个定义基础上[6-7],在时间跨度的选择上一般选择t+1或者t+2,临界值标准普遍设定为50%[8]。在低效用水平的脆弱性的定义中,Ligon和Schechter[9]将含有风险偏好的效用函数引入脆弱性,将脆弱性视为确定性等价消费水平的效用和农户消费的预期效用之差。VEU测度因使用单一效用函数而会损失对家庭偏好差异的考量,与实际情况有一定出入[8]。VER是指一个家庭因遭受重大冲击而导致其福利水平降低到贫困线以下的可能性[10],农户遭受风险冲击时消费水平迅速下降到贫困线之下来界定脆弱性可以将贫困和脆弱性联系起来,但这只是事后福利测度,并不能预测脆弱性来识别未来贫困的家庭[11]。

学者对贫困脆弱性方面做了大量研究,其中对公共政策如何影响贫困脆弱性做了较多的讨论,不过学界关于公共政策特别是涉农政策对贫困脆弱性的影响研究存在争议。一些学者认为,公共政策的实施有利于降低贫困的脆弱性。如伍艳[12]运用Likert五级量表以及层次分析法,研究发现小额信贷对贫困地区民生脆弱性具有明显的改善效应。李丽等[13]采用四轮CHNS数据实证研究了公共产品供给与缓解脆弱性的关系,研究发现农村公共產品供给显著降低了贫困脆弱性。李齐云等[14]利用双向固定效应模型,发现新农保政策显著地降低了参保家庭的贫困脆弱性,也显著降低了其成为脆弱性家庭的可能性。与之类似,沈冰清等[8]利用CFPS三期微观数据,研究发现新农保制度改善了低收入农户的脆弱性,特别是降低了领取阶段的低收入家庭的脆弱性。另一些学者认为公共政策的实施对贫困脆弱性没有明显影响,甚至增加了贫困的脆弱性。如樊丽明等[15]基于两轮微观调查面板数据,使用PSMDID检验了公共转移支付对VEP方法度量下的贫困脆弱性的影响,其研究认为公共转移支付对慢性贫困和暂时性贫困的脆弱性没有任何影响。徐超[5]利用CFPS2012微观调查数据,采用PSM实证分析了城乡低保对贫困脆弱性的影响,研究结果表明城乡低保并没有明显改善贫困脆弱性,反而有增加家庭未来陷入贫困的可能性。从扶贫的角度来看,研究专项扶贫措施对贫困脆弱性的影响较少,其中李聪[16]分析了不同搬迁动机和安置模式的易地移民搬迁对西部山区农户贫困脆弱性的影响,研究发现,参与易地移民搬迁比未搬迁更能降低农户的贫困脆弱性,工程类搬迁农户的脆弱性比扶贫、生态和避灾原因的搬迁农户更高,集中安置模式比分散安置模式更有利于降低搬迁户的脆弱性。

学者研究易地扶贫搬迁政策效果主要集中于收入、生计资本和生计策略等方面,在方法上以双重差分为主[17-20],但少有研究关注易地扶贫搬迁对贫困脆弱性的影响。易地扶贫搬迁政策效果的显化需要较长的时间,收入、生计资本等并不能直接予以反映,而脆弱性反映了动态的贫困概念,可以较好地表达政策效果。虽然李聪[16]分析了易地移民搬迁对农户贫困脆弱性的影响,但是其基于截面数据采用OLS模型进行回归分析,存在内生偏误等问题,并不能真实客观地测度易地扶贫搬迁对农户脆弱性的影响。

综上,已有研究丰富了脆弱性的认知,且一系列的公共政策对脆弱性的分析以及易地扶贫搬迁政策效果评估的研究为本文的主题选择和机制分析奠定了基础。为此,本文基于易地扶贫搬迁准实验研究的面板数据,分析易地扶贫搬迁对VEP方法度量下的贫困脆弱性的影响,并试图回答以下两个问题:易地扶贫搬迁是否会降低农户贫困脆弱性?易地扶贫搬迁是通过何种机制对贫困脆弱性产生了作用?通过回答这些问题,既能够更好的反映贫困地区易地扶贫搬迁农户的贫困状况,同时为今后易地扶贫搬迁政策的实施与调整提供依据。

2 易地扶贫搬迁对脆弱性的影响机制

结合已有文献,本文将从易地扶贫搬迁对生计资本和生计方式两个方面讨论易地扶贫搬迁对脆弱性影响的机理。

2.1 易地扶贫搬迁对生计资本的影响

生计资本决定着农户增收的能力,拥有优质高效的生计资本是贫困群体降低生计脆弱性、增强风险抵御能力的基础,是实现贫困群体可持续发展的关键要素[21]。易地扶贫搬迁明显增加了搬迁农户生计资本,并对搬迁农户的生计资本的结构产生影响。易地扶贫搬迁的实施虽然因就近安置的方式会减少搬迁农户的耕地[20],但总体上会增加搬迁农户物质资本[19],而且复垦原有宅基地还能增加可利用土地面积。当农户的生计资本结构发生改变却不能应对生计冲击时,其生计便呈现出较高的脆弱性[22]。易地扶贫搬迁使农户生计资本由原来的有形资本逐步向无形资本转化,人力资本、金融资本和社会资本均得到明显提升[22-23],各类资本之间的碎片化共生向生计协同化发展进行了转化,提高了资本的使用效率,奠定了农户内生发展的物质基础,对进一步提高农户增收能力、维持农户长远生计有着较强的促进作用[23]。

2.2 易地扶贫搬迁对生计方式的影响

第一,易地扶贫搬迁对创收方式的影响。一方面,搬迁改善了生产生活条件[24],农户在搬迁后破除了外部资源约束,更容易获得和使用外部资源来积累生计资本,增强家庭生计的适应性,实现收入来源的多元化[21, 25]。如搬迁使交通和信息等公共资源可及性得以提高,非农就业机会增加,务工收入明显增长[17]。收入多元化以及显著增长可以使农户在出现某项收入大幅减少的情况下,其他收入仍可使其维持家庭的正常开支,可以有效的实现风险转移,降低家庭的脆弱性。另一方面,由于搬迁农户以贫困户为主,他们通常就业技能不足,如果缺乏合理的后续安置措施,搬迁有可能对农户增收的影响不明显[26]。甚至会增加搬迁农户的农林业生产和养殖成本,反而对增收产生一定冲击[18]。

第二,易地扶贫搬迁对安居成本和生活成本的影响。虽然政府作为易地扶贫搬迁政策实施主体已承担了大部分搬迁成本,但搬迁农户仍需承担部分住房成本,这部分成本加剧了贫困农户的经济负担,为此而负债的农户不在少数[27]。另外,对于安置在城镇的农户而言,其生活成本大幅增加,原本不需购买的消费品现在需要购买[17]。新增的住房成本和生活成本均会增加搬迁农户的脆弱性。

第三,易地扶贫搬迁重塑了社会关系网络。易地扶贫搬迁分散安置打破了原有的社区,邻里、亲戚被迫分散,依托地缘构建的社会关系网络发生解体。在一个新的社会环境里,搬迁农户的信息获取能力、社交能力和生产积极性在短时期内受到限制[28]。但农户在搬迁之后居住相对集中,彼此的沟通和交流反而增加,原有的社会关系网络并没有发生较大损耗,搬遷后的帮扶措施还增加了业缘上的关系网络,以地缘、血缘和亲缘为基础的社会网络得以进一步扩展。因而易地扶贫搬迁提升了农户的社会资本总量和品质,使之发挥出更大的非正式保护网作用,从而降低生计脆弱性[29]。

3 模型估计

3.1 数据来源

数据来源于中国人民大学和国务院扶贫办在甘肃、广西、贵州、湖北、湖南、陕西、四川、云南8省区16个贫困县展开的调查。该8省(自治区)均计划到2020年搬迁50万以上建档立卡贫困人口,选择这8个搬迁任务最重的省区进行调查,使得样本更有具有代表性。这些区域覆盖武陵山片区、滇桂黔石漠化片区、秦巴山片区、乌蒙山片区、六盘山片区5个片区,均为生态环境恶劣,贫困发生率较高的区域。每县选择三个乡镇,每个乡镇选取5个自然村,调查农户采用收入分层等距抽样的方法随机抽取已纳入搬迁计划的农户,这些农户计划从2017年到2019年分批次逐步搬迁。每村抽取10户调查户,调查的总样本规模为2 185户农户,其中建档立卡贫困户2 019户,非建档立卡贫困户166户[4]。该数据分别于2016年7月做了基线调查,2017年7月已做了跟踪调查。通过数据整理,最后形成了1 688户的面板数据,其中已搬迁样本509个,未搬迁样本1 179个。

3.2 模型设定

本文采用2016年和2017年易地扶贫搬迁的调研数据,由于基层在推进易地扶贫搬迁工作时偏向于先选择容易实施的地区和群体,这就导致实验组和控制组在平均水平上存在显著差异,不满足双重差分模型(DID)的假设前提。而双重差分倾向得分匹配(PSMDID)能够比较有效地解决这一问题,控制来自不同区域、不同群体之间不随时间变化的组间差异。PSMDID先将实验组和控制组的样本进行匹配,选择出倾向值相近的样本,使得实验组和控制组满足共同支撑域假设,然后再使用双重差分方法进行分析,这样可以得到更为准确的结果。PSMDID包括五个步骤:

第一,估计倾向得分值。倾向得分是在给出一组可观测变量的情况下,农户参与易地扶贫搬迁项目的概率,p(x)=Pr (D=1|X=x)。如果我們将有相同倾向得分的样本进行配对,将其按照是否搬迁分为实验组和控制组,I1为实验组集合,I0为控制组集合。

第二,匹配控制组与实验组。通过上述步骤获得倾向得分值之后,需要选择匹配方法,根据已有文献,核匹配法(Kernel Matching)相较于最近邻匹配、半径匹配,提高了样本使用率,因而被采用较多。核匹配的基本原理是在控制组样本中抽取与实验组样本中相同或相近一个或几个特征,生成一个虚拟样本,并与该实验组样本匹配,得到符合匹配标准的实验组和控制组的“共同支撑域”Sp,NT为共同支撑域中实验组样本的数量, i∈I1∩Sp表示共同支撑域中实验组样本的集合,j∈I0∩Sp表示共同支撑域中控制组样本的集合[30]。

3.3 变量选择

3.3.1 结果变量

本文的结果变量是采用最常见的方法即期望贫困的脆弱性(VEP)所测算的指标,即通过估计消费均值和方差来预测贫困脆弱性。

3.3.2 处理变量

处理变量“是否搬迁”代表样本农户是否已经易地扶贫搬迁,本文以农户搬迁至新房入住为已搬迁样本,数值上设置为1,否则为0。

3.3.3 协变量

本文选取的协变量按自然资本、物质资本、人力资本、社会资本、金融资本这五类进行分类选择,变量解释与说明见表1。

(1)自然资本能够在一定程度上反映农户家庭的基本生存条件和自然资源禀赋。自然灾害较频繁将会加大农户的风险冲击,使其面临更高的脆弱性。农户居住在有地方病的村庄,患病概率较大,对生计影响更为明显。本村距离最近的集市能够反映了农副产品的市场化便利情况,市场完善程度影响了资产的回报率。到最近中学的距离则反映基本公共服务的享受情况,到乡镇、县城的距离则反映区位情况,过于偏僻的地区通常面临较差的生产生活条件,贫困发生率相对较高。对于农户来说,最重要的自然资本是土地,土地是他们的生存保障基础。

(2)家庭总资产是比较有代表性的物质资本指标,包含了住房、耐用消费品、生产经营性固定资产等。充足的物质资本使农户能够抵御生计冲击,家庭资产可以转化为收入,并且可以平滑收入和消费,有助于贫困群体摆脱贫困。农户之间的物质资本差异性较大,拥有较多物质资本的农户,其面临的脆弱性也较低,反之亦然。

(3)人力资本如人口、受教育程度、健康状况、劳动技能、人员结构等方面都能对家庭福利产生影响。家庭人口规模可以体现人力资源的基数,通常大家庭拥有更多的人力资本。非农就业能够反映农户的人力资本、物质资本的运用能力,而且非农就业是脱贫的重要途径,本文选择外出务工的劳动力数量为代理指标,外出务工的人数越多,家庭收入可能越大。而医疗健康状况保证了基本的生产能否顺利进行,收入来源是否稳定,是否造成家庭负担而因病返贫。家庭抚养比是未成年人与老年人之和占家庭人口的比重,这个指标既反映了家庭负担程度又体现了家庭人员结构特点。教育是摆脱贫困的最主要途径,受教育水平决定了农户是否有能力学习和应用科技知识,是否能尽快地摆脱贫困。本文选择了劳动力平均受教育年限和家庭成员平均受教育年限来代理教育水平。

(4)社会资本主要体现为农户的社会关系网,主要表现为血缘决定的家庭网络,社交产生的朋友网络,地缘关系决定的邻居网络。农户拥有社会资本既可在生产过程中互助合作,又可寻求生活照应、信息获取。社会资本可以发挥非正式的保护网作用,通过构建发达的社会网络和人脉资源可以让农户在面临冲击时减缓不利影响,从而降低脆弱性。人情往来是社会资本的常用代理变量,已有研究也通常利用社会网络规模,即社交人员数目来反应社会资本的状况,因此本文选择了亲戚朋友数量、春节来家里拜年人数、参加红白喜事人数来反映社交数量。

(5)金融资本主要是指农户存贷款、金融可获得性和参与程度等。在各种正规与非正规渠道的借贷是农户借贷能力的一种反映,虽然贷款不是直接的生产性资本,但它们可以转化成其他形式的资本,帮助农户应对风险和冲击,从而降低脆弱性。最近乡镇的金融机构数量可以代表农户享受金融服务的便利性,金融资本的可获得性反映了农户在运用资源创造收入的能力,金融机构给予的贷款额度也体现了借贷能力。家庭借出去的钱直接反映了家庭的金融资本大小,也是家庭金融参与程度的一种表征,一般认为参与程度越高,家庭的借贷潜力越大。本文选择了在生产和生活上面临的信贷约束来代理家庭的金融资本相对充溢程度,因为农户面临的信贷约束越大,就越难以利用信贷平滑消费、应对生计冲击。

3.4 脆弱性的测度

前文已对贫困脆弱性的测量做了介绍,本节将利用VEP,即家庭未来陷入贫困的概率来度量贫困脆弱性,也就是消费低于贫困线的概率。已有研究认为针对不同收入层级的对象需要不同的分布函数,一般认为帕累托分布适合描述中等以上(最富裕的20%)收入群体,伽马分布更适合描述中等收入群体的收入分布,对数正态分布在高收入部分的尾部密度小于帕累托分布,则更适合描述低收入群体的收入分布[7]。考虑到本文研究对象是贫困群体,因此可以用对数正态分布。按照持久性收入——消费理论,影响农户持久性收入的因素同样影响消费[8],而且消费更能够体现风险冲击带来的即时影响,因此可以基于永久收入模型的设定,通过估计未来消费均值和波动来预测贫困脆弱性,且将脆弱性原因分解为低均值导致的结构性原因(即水平效应)和大方差导致的风险性原因(即波动效应)[7, 10]。具体而言,本研究将采用回归方法计算人均总消费分布函数中的均值,即用计量方程测度持久性消费,并将持久性消费作为未来福利的期望,同时将过去发生的消费方差作为未来消费方差的估计量[31]。具体模型如下:

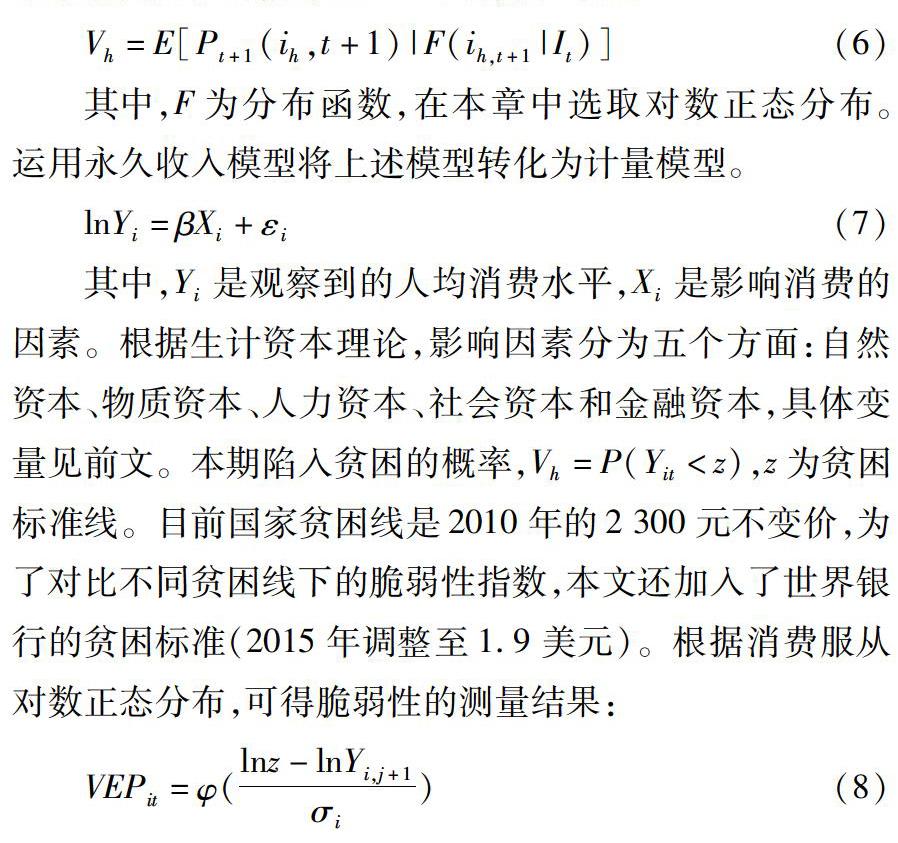

Vh=E[Pt+1(ih,t+1)|F(ih,t+1|It)](6)

其中,F为分布函数,在本章中选取对数正态分布。运用永久收入模型将上述模型转化为计量模型。

lnYi=βXi+εi(7)

其中,Yi是观察到的人均消费水平,Xi是影响消费的因素。根据生计资本理论,影响因素分为五个方面:自然资本、物质资本、人力资本、社会资本和金融资本,具体变量见前文。本期陷入贫困的概率,Vh=P(Yit VEPit=φ(lnz-lnYi,j+1σi)(8) 假设预测i家庭在t+1时期的方差为σ2i,σ2i=θXi+ei。一些研究讨论了衡量贫困脆弱性的门槛值问题[7]。不过本文更关注脆弱性指数的变化,因此不需要设置门槛值。 表2展示了已搬迁的实验组和未搬迁的控制组在2016年和2017年的脆弱性均值,为了更好地对比,表中还包含了2 300元(2011年不变价)的国家贫困线和每天1.9美元的世行贫困线的测算结果。由表可知,实验组农户的贫困脆弱性在搬迁之后变小了,而控制组农户的脆弱性反而略有增加。这间接地说明外部条件对个体福利能够产生影响,农户的福利状况在通过易地扶贫搬迁改善外部居住发展条件之后有所好转,而同等情况下的农户如果持续受到自然环境、地理气候等因素的制约,其面临陷入贫困的风险有可能增加。表2对不同组群样本的脆弱性指标进行了分析,但易地扶贫搬迁减缓贫困脆弱性是否具有统计上的显著性还需要PSMDID的进一步验证。 3.5 PSMDID的结果 表3是以国家贫困线和1.9美元世行贫困线为标准的易地扶贫搬迁对贫困脆弱性影响的PSMDID结果。PSMDID可以消除不可测变量所带来的内生性问题,不过在进行倾向得分匹配之后,需要检验了各协变量在控制组和处理组之间分布是否平衡。经检验,匹配后的各协变量均值在控制组和处理组之间不存在显著差异,说明样本数据适合PSMDID方法,且研究结论具有相当的可靠性。由于篇幅有限,故在此处略去具体的平衡性检验结果。 由表3可知,無论是以何种贫困线标准测算,易地扶贫搬迁都降低了脆弱性,且在10%的水平上显著。在国家贫困线标准下,易地扶贫搬迁使搬迁农户的贫困脆弱性比未搬迁农户降低了0.007;在1.9美元的世行贫困标准下,差分结果为-0.006。这表明差分结果相差不大,且具有一致性,说明易地扶贫搬迁使农户的生活生存条件得到改善,降低了农户的生计脆弱性,对于其稳定脱贫而言有积极作用。 4 影响机制的进一步检验 前文理论分析认为易地扶贫搬迁通过改变生计资本和生计方式而影响贫困脆弱性。但该理论分析还需要进行实证检验。为此,本文将进一步研究易地扶贫搬迁对生计资本和生计方式的影响,以剖析易地扶贫搬迁对贫困脆弱性影响的机制。 首先考虑易地扶贫搬迁对农户生计资本的影响。农户的生计资本包括自然资本、物质资本、人力资本、社会资本和金融资本。本文仅列出了部分变量的回归结果,具体见表4。由表可知,①通过易地扶贫搬迁,搬迁农户相比未搬迁的农户到最近的集市距离以及到县城的距离均有所降低,说明易地扶贫搬迁明显改善农户的区位条件,农户参与市场化活动更为便利。②易地扶贫搬迁使得农户的物质资本得以积累,搬迁农户的家庭总资产、耐用品和生产性固定资产分别增加了1.837、0.409,且都在1%的水平下显著。③在人力资本方面,相比未搬迁农户,搬迁农户的医疗支出降低了0.371,且在1%的水平下显著。说明搬迁后,配套社保制度的覆盖减少了农户的医疗支出,减轻了其看病负担。④易地扶贫搬迁显著增加了搬迁户亲戚朋友数量,增加搬迁农户的社会资本。有学者认为易地扶贫搬迁使社交网络发生重构[27],受到社会融入阻隔的影响,从而削弱了社会资本。但调研中发现,已搬迁的农户以村内搬迁和集中安置为主,这种方式基本上维系了原有的社会关系网络,基于血缘和地缘的已有社会网络并没有发生较大损耗,而农户在搬迁之后居住相对集中,加强了彼此的沟通和交流,此外搬迁后的产业扶持和就业安置等措施还增加了基于业缘的社会资本,因而总体上扩大搬迁群体的社会资本。⑤金融可获得性在回归中并不显著,可能的原因是样本农户基本为贫困户,本身就受到了较严重的信贷约束,易地扶贫搬迁并不能在短期内改善农户的融资能力。贫困农户能否能从金融机构获得贷款取决于偿债能力和抵押担保等风险防范机制。从长远看,易地扶贫搬迁能够累积生计资本而提高偿债能力,但在短期并不一定能获得金融机构的认可,一方面正式的抵押品难以迅速形成,另一方面,交易成本和信息不对称并不因为搬迁就能明显降低。因此,易地扶贫搬迁在短期内没有明显改善农户的金融资本。 其次考虑易地扶贫搬迁对农户生计方式的影响。作为搬迁的配套措施,后续扶持关注了搬迁农户的自我发展能力再造,核心在于生计方式的良性转变所带来生产力的增值。本文使用外出务工人数来代理农户的生计方式,研究发现易地扶贫搬迁增加了外出务工人数。这说明了易地扶贫搬迁促进了农户的生计方式转变,可以预测易地扶贫搬迁改善了基础设施与公共服务的可获得性,提高了非农劳动的市场可及性,为实现农户的多元化生计方式创造了条件,提高了农户增收能力,从而降低了贫困脆弱性。 5 研究结论 本文基于8省16个贫困县1 688个农户样本两轮微观调查的面板数据,利用PSMDID实证检验了易地扶贫搬迁对贫困脆弱性的影响。研究结果表明:易地扶贫搬迁降低了农户的贫困脆弱性,其可能的影响机制有两条,一是通过改善农户的生产生活条件,使农户积累足够的生计资本,改善了生计资本结构,二是使生计方式发生转变。易地扶贫搬迁实现了农户收入来源的多样化和公共服务改善,另一方面增加了住房和生活成本,并重构了社会网络关系。

研究结果也表明考量易地扶贫搬迁减少贫困脆弱性的效果,既是贫困静态研究向动态研究转变的一次尝试,也为易地扶贫搬迁政策效果评估提供了有理论价值和可操作的视角。基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:第一,对于生态环境恶劣、不适合居住的区域而言,易地扶贫搬迁能够从根本上破解自然禀赋的束缚。为此在类似的区域需要加大易地扶贫搬迁力度。第二,虽然易地扶贫搬迁项目并不致力于实现短期内收入的增长,但是相应的配套政策必须同时跟进才能保障搬迁农户生计的改善,全面提升农户的福利水平。具体政策包括完善搬迁安置区的基础设施、公共服务设施,提供便利舒适的生产生活条件;健全社会保障体系,特别是针对搬迁到城镇的农户,享受均等的社保政策能够降低他们的脆弱性,医疗、教育、养老等服务的均等化配置甚至特殊化照顾是消除搬迁农户后顾之忧的必要措施;农户的生计方式在搬迁后一般发生了转变,国家应加强后续帮扶的配套政策,如后续的产业政策和技能培训、就业安置等,不仅要“挪穷窝”,还要“换穷业”,只有通过生计方式升级,形成稳定的收入来源,才能减少搬迁农户返贫的风险。

(编辑:王爱萍)

参考文献

[1]World Bank. World development report 2000/2001: attacking poverty[M]. New York: Oxford University Press, 2000.

[2]國家发展改革委员会. “十三五”时期易地扶贫搬迁工作方案[R].2015.

[3]中国扶贫编辑部. 生态与贫困加减法[J]. 中国扶贫, 2014(14):1.

[4]殷浩栋, 王瑜, 汪三贵. 易地扶贫搬迁户的识别:多维贫困测度及分解[J]. 中国人口·资源与环境, 2017(11):104-114.

[5]徐超, 李林木. 城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J]. 财贸经济, 2017(5):5-19.

[6]KAMANOU G, MORDUCH J. Measuring vulnerability to poverty[J]. Wider working paper, 2002,113:95-102.

[7]CHAUDHURI S, JALAN J, SURYAHADI A. Assessing household vulnerability to poverty: a methodology and estimates for Indonesia[R]. New York: Columbia University, 2002.

[8]沈冰清, 郭忠兴. 新农保改善了农村低收入家庭的脆弱性吗?——基于分阶段的分析[J]. 中国农村经济, 2018(1):90-107.

[9]LIGON E A, SCHECHTER L. Evaluating different approaches to estimating vulnerability[J]. Social protection & labor policy & technical notes, 2004(1):9-13.

[10]MINA C D, IMAI K S. Estimation of vulnerability to poverty using a multilevel longitudinal model: evidence from the Philippines[J]. The journal of development studies, 2017,53(12):2118-2144.

[11]聂荣, 张志国. 中国农村家庭贫困脆弱性动态研究[J]. 农业技术经济, 2014(10):12-20.

[12]伍艳. 小额信贷对农户民生脆弱性改善的影响研究——以四川省南充、广元为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2013(8):113-118.

[13]李丽, 蔡超. 基于贫困脆弱性视角的农村公共产品供给研究[J]. 财政研究, 2014(1):25-28.

[14]李齐云, 席华. 新农保对家庭贫困脆弱性的影响——基于中国家庭追踪调查数据的研究[J]. 上海经济研究, 2015(7):46-54.

[15]樊丽明, 解垩. 公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J]. 经济研究, 2014(8):67-78.

[16]李聪. 易地移民搬迁对农户贫困脆弱性的影响——来自陕南山区的证据[J]. 经济经纬, 2018,35 (1):35-40.

[17]李聪, 柳玮, 冯伟林, 等. 移民搬迁对农户生计策略的影响——基于陕南安康地区的调查[J]. 中国农村观察, 2013(6):31-44.

[18]黎洁. 陕西安康移民搬迁农户的生计适应策略与适应力感知[J]. 中国人口·资源与环境, 2016,26(9):44-52.

[19]孔凡斌, 陈胜东, 廖文梅. 基于双重差分模型的搬迁移民减贫效应分析[J].江西社会科学, 2017(4):52-59.

[20]马赞甫, 王永平. 生态移民家庭生计资本和生计模式的变化及其相互影响——基于贵州10个移民安置点的跟踪调研[J]. 西部论坛, 2018,28(3):1-9.

[21]叶青, 苏海. 政策实践与资本重置:贵州易地扶贫搬迁的经验表达[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2016,33(5):64-70.

[22]李雪萍, 王蒙. 多维贫困“行动—结构”分析框架下的生计脆弱——基于武陵山区的实证调查与理论分析[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014(5):1-9.

[23]汪磊, 汪霞. 易地扶貧搬迁前后农户生计资本演化及其对增收的贡献度分析——基于贵州省的调查研究[J]. 探索, 2016(6):93-98.

[24]刘慧, 叶尔肯·吾扎提. 中国西部地区生态扶贫策略研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013,23(10):52-58.

[25]王凯, 李志苗, 易静. 生态移民户与非移民户的生计对比——以遗产旅游地武陵源为例[J].资源科学, 2016(8):1621-1633.

[26]侯茂章, 周璟. 湖南省易地扶贫搬迁后续产业发展研究[J]. 经济地理, 2017(8):176-181.

[27]周恩宇, 卯丹. 易地扶贫搬迁的实践及其后果——一项社会文化转型视角的分析[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017,34 (2):69-77.

[28]刘伟, 黎洁, 李聪, 等. 移民搬迁农户的贫困类型及影响因素分析——基于陕南安康的抽样调查[J]. 中南财经政法大学学报, 2015(6):41-48.

[29]邹英, 向德平.易地扶贫搬迁贫困户市民化困境及其路径选择[J]. 江苏行政学院学报, 2017(2):75-80.

[30]杨龙, 张伟宾. 基于准实验研究的互助资金益贫效果分析——来自5省1 349户面板数据的证据[J]. 中国农村经济, 2015(7):82-92.

[31]JALAN J, RAVALLION M. Transient poverty in postreform rural China[J]. Journal of comparative economics, 1998,26(2):338-357.

Abstract Poverty alleviation relocation aims at moving the poor people in areas with poor living environment, fragile ecological environment, and lack of basic development conditions to places with better production and living conditions so as to escape poverty. Farmers living in unsuitable areas usually face high vulnerability and are likely to fall into poverty in the future. Because poverty alleviation relocation does not have the effect of increasing income in shortterm, studying the impact of poverty alleviation relocation on farmers welfare from the perspective of vulnerability would change the poverty research from static to dynamic research, and help to reasonably evaluate policy effect. Therefore, based on the quasiexperimental study of the poverty alleviation relocation from 16 impoverished counties in 8 provinces, this paper uses the panel data of twoyear microsurveys of 1,688 rural households, and then uses PSMDID to empirically test the impact of poverty alleviation relocation on poor farmers vulnerability. The study finds that the poverty alleviation relocation could reduce the vulnerability of rural households, which means that poverty alleviation relocation is an effective means of poverty alleviation, and could fundamentally alleviate the poverty caused by natural endowments. This paper further analyzes the influencing mechanism of poverty alleviation relocation on poverty vulnerability. ①Firstly, poverty alleviation relocation moves farmers away from the harsh natural endowment areas, and improves the infrastructure and public service facilities closely related to the production and living of farmers, so that farmers would accumulate sufficient livelihood capital and change their livelihood capital structure. ②Secondly, poverty alleviation relocation has transformed farmers livelihoods. On the one hand, it has achieved diversification of household income sources. on the other hand, it has increased the cost of housing and living, and reconstructed the relationship of the social network. The conclusion of the study provides theoretical and operational guidance for the evaluation of the effectiveness of the relocation and resettlement policies in the fragile ecological environment areas, and provides some inspiration for the followup of poverty alleviation relocation police: ①It is necessary to increase poverty alleviation relocation, and fundamentally break the bondage of natural endowments in areas such as poor ecological environment. ②It is necessary to strengthen the supporting policies for relocation to ensure the improvement of relocated households livelihoods so as to get rid of poverty stablely.

Key words poverty alleviation relocation; poverty; vulnerability; livelihood capital; PSMDID