城市扩张与耕地利用强度:工业发展与农户资源禀赋的调节效应

易家林 郭杰 欧名豪 沈璐丹

摘要 城市扩张对耕地利用强度的影响关系到我国粮食安全。本文基于江苏省县级面板数据,分析城市扩张对耕地利用强度的影响机制,结合外部环境与内部禀赋因素,构建耕地利用强度影响模型,运用双向固定效应模型估计城市扩张对耕地利用强度的综合影响,并通过加入交互项的方式研究区域工业化水平与农户资源禀赋的调节作用。结果表明:第一,由于稀缺效应和资本效应的相互弥补抵消,城市扩张对耕地利用强度的影响在统计上不显著。处于不同经济发展阶段的区域,城市扩张所产生稀缺效应以及资本效应不断变化,因此政策上更应该关注如何发挥其正向效应,消减其负向效应。第二,在寻找调节城市扩张影响耕地利用强度的中间变量时发现:①当工业总产值大于509.73亿元时,城市扩张对耕地利用强度的偏效应为负,即城市扩张导致耕地利用强度下降;反之,城市扩张将会促使耕地利用强度上升。②当地均机械投入大于816.39 kW/km2时,城市扩张会促进耕地利用强度提高;相反,城市扩张将会阻碍耕地利用强度提高。③当户均耕地面积小于3.36亩或大于13.26亩时,城市扩张对耕地利用强度产生正向影响;当户均耕地面积介于3.36~13.26亩时,城市扩张对耕地利用强度产生负向影响。因此,为了引导城市扩张对农业投入的正向促进作用,需要协调城市扩张与产业发展,同时提升区域农业机械化水平,依托农地流转实现农地适度规模经营,并应当尽快完成工业化快速发展区域基本农田和城市发展边界划定工作。

关键词 城市扩张;耕地利用强度;农户资源禀赋;双向固定效应;交互项

中图分类号 F321.1

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)11-0056-09 DOI:10.12062/cpre.20180510

粮食安全是关系国计民生的头等大事,我国自古就有“洪范八政,食为政首”的治政理念。中国经济的快速发展,首先在于十几亿人口的吃饭问题能够有所保障[1]。粮食安全问题同时也是一个全球性问题,作为粮食消费大国,中国粮食安全也会对国际粮食安全以及国际政治关系产生重要影响。有效保证国内粮食安全才不会使得“21世纪谁来养活中国人”等“中国威胁论”甚嚣尘上。近年来,虽然粮食生产在国家政策积极支持下实现了连续增长,但同时我国主要粮食品种的进口规模不断扩大[2],对外依赖度加大。考虑到中国目前仍处于城市化和工业化快速发展时期,加上人口持续增长和人民生活水平不断提高的现实需要,未来中国的粮食安全仍将面临巨大压力[3]。

中国城市化、工业化进程,以及中国特色的政治和土地制度设计[4-6]导致了城市的快速扩张,其直接影响就是大量优质耕地被占用。改革开放以来,中国耕地年均减少700多万亩,某些年份建设占用耕地比重达70%以上[7]。1990年以来,中国耕地粮食生产潜力减少主要是由城市扩张和退耕还林还草所致[8]。耕地数量变化对粮食产量的影响已经引起了社会的广泛关注,而当农业技术和物质投入处于较高水平,且耕地后备资源有限时,耕地数量对粮食生产的贡献作用趋于弱化,增加耕地利用强度成为粮食产量增加的关键[9-10]。中部地区粮食产量变动的实际也表明,复种指数和粮食播种面积单产的贡献率远超过耕地面积变动的贡献率[11]。因此,在耕地数量逐年减少的情况下,确保耕地利用强度提高或者基本稳定显得至关重要。

2012年,《人民日报》报道称,“我国每年撂荒的耕地近200万hm2”[12],且该数据尚未包括劳动力外流后农村劳动力结构改变伴随的隐形抛荒,表征耕地利用强度的复种指数呈下降趋势,因此,提出空心化农村如何养活中国的疑问。陈百明等[13]研究发现粮食播种面积的减少幅度大于耕地面积的减少幅度,表明城市扩张在直接影响耕地数量的同时,也影响了农户对耕地的投入强度。JIANG J et al[14]对中国各市县实证研究发现,城市扩张导致了农地利用强度下降[14]。但是对东、中、西部进行进一步的分析时,三者却出现了不一致的结果[15]。城市扩张导致耕地减少,而稀缺的压力会促使个人或者国家为了更高的粮食产出而努力增加土地利用强度。但同时城市扩张带来的农业劳动力转移却会造成土地投入减少或者抛荒弃耕等现象。这也就是为什么会出现不同研究结论的原因:多种效应同时发生作用。可以预料的是,城市扩张对于耕地利用强度的影响不是一成不变的,在不同的区域与不同经济发展阶段,两者的关系可能会产生明显的差异。因此,本文不能局限于阐明城市扩张与耕地利用强度两者的关系,而需要更进一步去探求哪些因素会影响城市扩张与耕地利用强度的关系。一般来说,耕地利用强度对于城市扩张的响应不仅会受外部经济背景的影响,而且会受农户内部禀赋的影响。因此充分认识外部背景和农户内部禀赋对城市扩张与耕地利用强度两者关系的调节作用,对于如何干预城市扩张与耕地利用强度的关系具有现实意义。

1 理论框架与研究假设

相关研究通过实证发现,城市扩张是导致耕地利用强度下降的重要因素[14-15]。遗憾的是,他们并没有清楚地解释城市扩张对耕地利用强度的影响机制,其结论或限于研究区域的异质性或限于研究阶段的特殊性,不具有科学的解释力和普遍的适用性。结合文献回顾,本文试图分析城市扩张对耕地利用强度的影响机制。

一方面,城市扩张最直接的表现是土地用途的转换。城市建设用地扩张对耕地直接占用,导致耕地资源相对稀缺。Boserup[16]和Chayanov[17]等学者认为土地稀缺和人口压力会导致耕地利用强度的提高。另一方面,城市扩张也带来资本的大量注入。1995—2015年,全社会固定资产投资额中城镇投资的比例由78%上升到98%,固定资产投资基本集中在城市。城市化外延式扩张使得城市资本积累达到空前的高度,而与之形成鲜明对比的是农村资本的相对匮乏。在悬殊的城乡资本差距的驅动下,大量农村劳动力追逐资本利润流向城市。此外,城市扩张会对城郊农村的农业区发挥蔓延的外部性[18]。为了追逐资本蔓延的外部利润,同时受制于土地用途管制政策,理性的农民会将更多的资本投入现有宅基地以期得到更多的拆迁补偿或者建设小产权房来分享扩张的外部效益,而不是进行农业投资[19]。投资的非农化以及大部分的农业劳动力转移将导致耕地利用强度的下降。另外,城市扩张的资本效应在给农业生产带来消极影响的同时,又会以农民工汇款的形式反哺农村。农村转移劳动力汇款占农村家庭收入的平均比例达到52.83 %,部分地区甚至超过了当地的财政收入[20]。而农民工汇款对劳动力转移数量具有负向的影响[21],对机械投入具有正向促进作用[22],也将间接影响耕地利用强度。

因此,本文将城市扩张对于耕地利用强度的影响总结为两种效应(见图1)。一是稀缺效应:城市建设用地扩张,导致耕地资源稀缺,面对增长的人口以及需求,会促使耕地利用强度的提高。二是资本效应:其存在着两种完全相反的作用路径。一方面,对于城乡间的资本量差异,理性的农民会为了改善自己的处境而追逐资本所带来的回报,在户籍管制逐渐放宽的形势下,农民会进入城市寻找改善自身资本禀赋的机会,从而导致耕地利用强度的下降;另一方面,资本以汇款的形式流回农村,进而阻碍农村劳动力的进一步转移以及增加机械的投入,最终导致耕地利用强度的提高。显然城市扩张对耕地利用强度具有多种效应影响,其综合效应尚待研究。随着我国城市化进程中农村劳动力转移速度与规模的双双下降[23],城市扩张导致的劳动力稀缺得到一定程度的缓解,因而现阶段城市扩张对耕地利用强度所产生的正向作用可能超过负向作用,据此提出假说1:

假说1:城市扩张导致耕地利用强度上升。

对于处于不同经济发展阶段的区域[24-25]以及具有不同资源禀赋的农户[26-27],在面对城市扩张的影响时,会做出不同的响应(见图1)。因此,需要寻找调节城市扩张影响耕地利用强度的中间变量,以此探讨如何发挥城市扩张对耕地利用强度的正向作用和规避其负向作用。许多学者讨论城市化与工业化的耦合关系[28-29]。城市扩张对农业投入的影响,将依赖该地区的工业化水平,因为城镇化通过第二产业发展和产业集聚促使劳动力由农业转向工業[30],即导致农业劳动力非农转移。至于现代服务业对于就业机会增加的作用是工业发展之后的应有之义,即现代城市是基于工业发展起来的,当城市的工业集聚达到一定程度,服务业的就业份额自然开始提高。因而,本文在此仅探究工业化的调节作用。据此提出假说2:

假说2:工业化加剧城市扩张对耕地利用强度的负面影响。

微观尺度上,耕地利用强度变化本质上是农户的生产行为变化。而农户的行为变化是农户从自身的资源禀赋出发,在应对外部环境变化时,调整要素的配置来达到追逐利润与规避风险的双重目的。因此,在探讨城市扩张对耕地利用强度的影响时,研究农户资源禀赋的调节作用具有重要意义。此处的农户资源禀赋主要包括资本、劳动力和土地三方面,而资本主要由机械水平来替代。应瑞瑶等[31]在探究具有同等经济发展水平的苏、浙两省在粮食产量变化上的差异时发现,更适宜机械使用的江苏,粮食生产受到城市化与工业化的冲击强度会被削弱。因此农户的机械投入水平在应对城市扩张对耕地利用强度的影响时具有重要作用。传统农户在城市化进程中的农业经营收入通常会远低于非农就业收入,随着户均耕地数量的增加,劳动力外流所产生的负面效应将会阻碍农户的农业投入,此时的农户耕地资源数量与土地利用强度呈负相关[32];但随着土地流转带来的规模化经营以及机械化的发展,劳动力的制约作用消减以及规模经营收益的增加,耕地利用强度将会随着耕地资源数量的增加而上升。因此,城市扩张对耕地利用强度的影响可能会随着农户耕地资源的增加而出现一个先下降后上升的过程。此外,钱忠好[33]从农户家庭决策的角度,发现农户追求利益最大化的决策结果为兼业化经营。如果在非农业部门配置更多的劳动力,可能导致农业土地利用强度下降。可见,农户的劳动力配置也会对耕地利用强度起到一定的调节作用。因此,为探讨农户资源禀赋对城市扩张影响耕地利用强度的调节效应,提出以下假说:

假说3:城市扩张导致农业劳动力转移依赖于农业机械化来增强耕地利用强度。

假说4:城市扩张导致农业劳动力转移依赖于农户农业劳动力配置来增强耕地利用强度。

假说5:城市扩张对于耕地利用强度的影响依赖于农户耕地资源禀赋的调节:农户的耕地资源禀赋对城市扩张与耕地利用强度的关系具有非单调的U型调节效应。

2 数据、变量和描述统计

2.1 数据说明

选择江苏省77个区县2005年、2010年和2015年三期数据为研究样本,对城市扩张与耕地利用强度的关系进行实证研究。江苏省是我国的经济强省以及城镇化速度最快的区域之一,同时又是我国农业生产条件最为优越的区域,将其作为研究区域具有较强的代表性以及重要的现实意义。本文涉及的三期土地数据(城镇建设用地数据和耕地数据)来源于国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据共享服务平台(http://www.geodata.cn) 中国30 m土地覆被数据集,具有较高的可信度。社会经济数据均来自2006年、2011年和2016年三期的《江苏省统计年鉴》《江苏省农村统计年鉴》以及江苏省各地级市统计年鉴。

2.2 变量描述

国内外学者将影响耕地利用强度的因素归纳为需求因素、市场因素和政策因素。不同于马尔萨斯将人口增长视为农业生产力决定的结果,Boserup[16]认为农业的发展是由人口增长造成的,为应对不断增长人口的需求,需要在特定面积土地上采取更加频繁种植的利用模式;同时,饮食结构改善和居民收入水平提高也将会带来需求因素变化。Angelsen[34]发现开放的劳动力市场会带来农业劳动力的迁移并导致休耕时间的增长和劳动力投入的减少;种粮纯收益及种粮比较效益、市场粮价、耕地非农化比较利益等体现市场的因素也会对农业投入产生重要影响[35]。政策管控同样对耕地利用强度产生重要作用[36-38]。基于耕地利用强度影响因素的理论分析,根据外部环境和内部禀赋来构建影响耕地利用强度的理论框架。外部环境方面分别从需求因素、市场因素和政策因素等方面选取变量表征;内部禀赋方面选取农户拥有的机械、劳动力及耕地规模等变量。

(1)被解释变量:复种指数(MCI)。本文目的是探究耕地利用强度变化及其影响机制,而其主要由产出导向型或投入导向型衡量[39]。当关注产出时,耕地利用强度用单位时期内单位面积的农业产出表示[40];而关注投入时,用各类投入的预计产量贡献率加权的总量[40-41]或者用单一的投入特征,如复种指数,来表征耕地利用强度[16]。本文侧重于观察城市扩张导致的经营方式改变而不是农业产出的变化,所以选取复种指数来表征耕地利用强度。复种指数越高代表耕地利用强度越高,粮食安全的保障度也会越高。本文的复种指数通过粮食作物总播种面积和耕地面积来构建。

(2)核心解释变量:城镇建设用地比例(JSYD)是本文关注的关键变量。参考相关研究[42-44],本文采用研究单元城镇建设用地面积占区域土地面积比例表征城市扩张强度。城市扩张越快,其引致的稀缺效应和资本效应也会越突出。

(3)其他解释变量:工业总产值(GYZCZ)表征区域的产业发展情况。工业总产值越高的区域,提供的非农就业机会越多,劳动力市场越活跃,农户也会越倾向从事非农就业而减少农业投入[15,45-46]。人均GDP(RJGDP)表征区域的经济总体状况。人均GDP越高的区域,对粮食的消费需求也越旺盛,在耕地面积呈现下降趋势背景下,将会刺激耕地利用强度提高[15]。由于政策因素的特殊性,该变量的处理办法下文将具体交代。农户户均耕地(HJGD)、农户户均农业劳动力(HJLDL)和地均机械投入(DJJX)等农户的要素禀赋也会被加入模型[31-33,47]。需要说明的是,考虑到农户户均机械拥有量的数据难以获得,因此选取地均机械投入替代。灌溉比例(GGBL)作为控制变量,表征区域的耕地耕作条件,为耕地有效灌溉面积占耕地面积比例。灌溉比例越高,耕作条件越好,农户也会更愿意进行农业投入。变量描述性统计结果见表1。

3 模型构建及检验

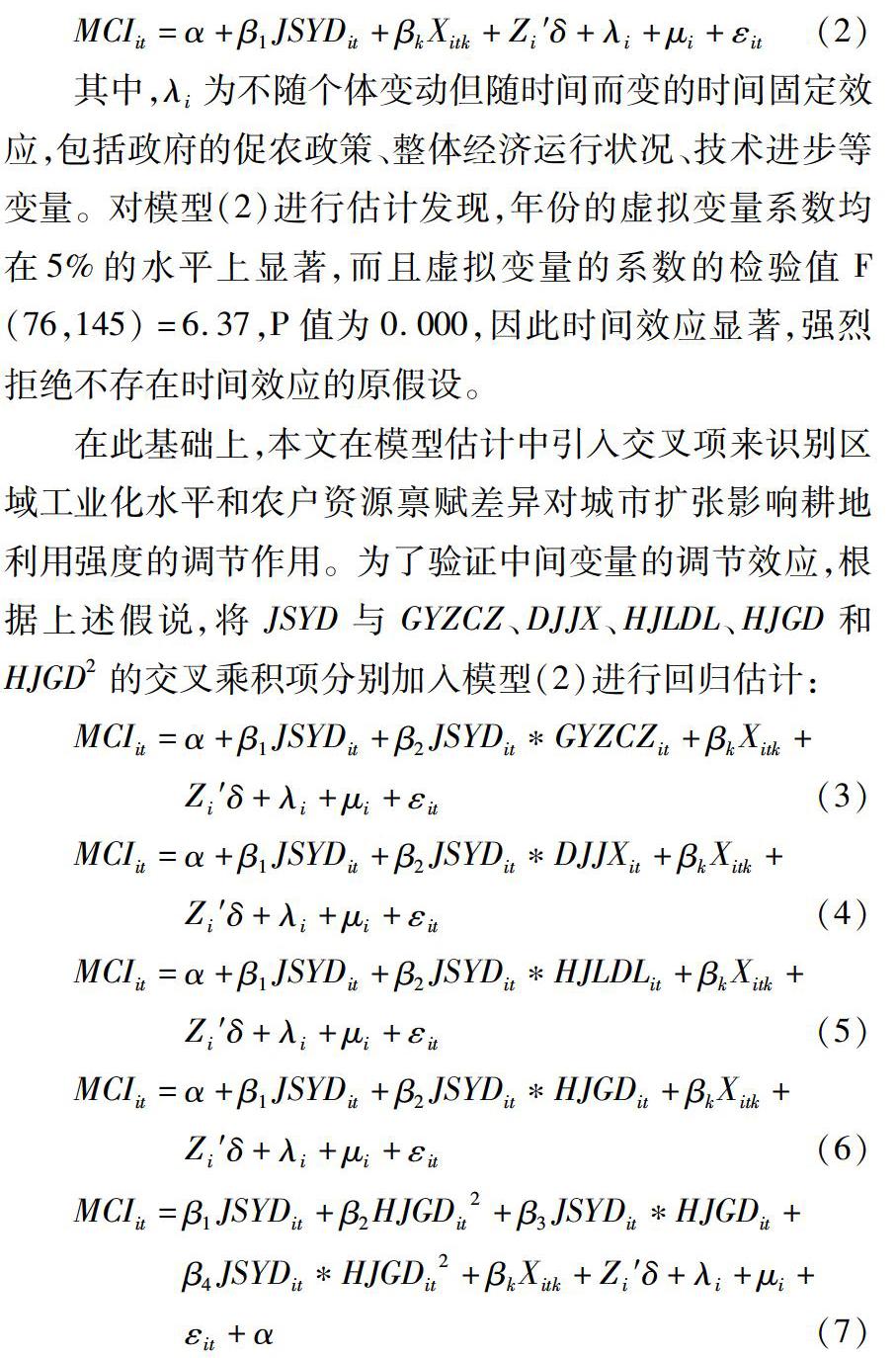

基于文献和上述分析,构建面板数据模型如下:

其中,下标i和t分别表示不同研究区县和时间,下标k表示变量集。MCI代表复种指数,JSYD代表建设用地面积比。X是一组控制变量,包括:GYZCZ代表工业总产值,RJGDP代表人均GDP,HJGD代表农户户均耕地面积,HJLDL代表户均农业劳动力,DJJX代表地均机械动力投入,GGBL代表灌溉比例。Zi为不随时间而变的个体特征变量向量,μi代表不可观测的个体异质性大小,表示不随时间变动,但随个体变动的遗漏变量。Zi′δ+μi为全部不随时间而变的个体固定效应,如地形、区县的相对位置,自然环境等。εit代表随个体与时间而改变的扰动项,α代表常数项,β代表影响系数。

通过stata对式(1)进行固定效应模型(FE)估计,经F检验发现F(76,147)= 6.53,p值为 0.000,强烈拒绝不存在个体效应的原假设,应采用个体效应回归。基于反映个体异质性的遗漏变量μi与其他解释变量是否相关,个体效应的形态可分为固定效应和随机效应,通过豪斯曼检验(Hausman test)检验来选择模型。检验得到χ2(7)等于24.30,p值为0.001,故拒绝原假设“H0:μi与Xit、Zi不相关”,选择固定效应模型,而非随机效应模型。

由于影响耕地利用强度的政策因素难以找到合适的变量表征,而陆续出台的意在鼓励扩大经营规模和扶持新型经营主体的土地流转政策以及补贴金额逐年提升的各种农业补贴政策,都存在时间上的连续性。因此在个体固定效应模型基础上,通过加入时间固定效应来解决不随个体改变但因时间而异的遗漏变量问题,构建双向固定效应模型:

其中,λi为不随个体变动但随时间而变的时间固定效应,包括政府的促农政策、整体经济运行状况、技术进步等变量。对模型(2)进行估计发现,年份的虚拟变量系数均在5%的水平上顯著,而且虚拟变量的系数的检验值F(76,145)=6.37,P值为0.000,因此时间效应显著,强烈拒绝不存在时间效应的原假设。

在此基础上,本文在模型估计中引入交叉项来识别区域工业化水平和农户资源禀赋差异对城市扩张影响耕地利用强度的调节作用。为了验证中间变量的调节效应,根据上述假说,将JSYD与GYZCZ、DJJX、HJLDL、HJGD和HJGD2的交叉乘积项分别加入模型(2)进行回归估计:

4 实证结果分析

4.1 城市扩张对耕地利用强度的影响

城市扩张对耕地利用强度影响模型的估计结果如表2所示。

方程1是个体固定效应模型结果,方程2是双向固定效应模型结果。对比方程1和方程2可以发现,个体固定效应模型中,城市扩张对耕地利用强度具有显著的促进作用。而在双向固定效应模型中,城市扩张对耕地利用强度的作用在统计上不显著。这与前文对于政策作用的预期一致。个体固定效应模型中城市扩张的作用显著,可能是遗漏了与时间相关的政策变量的结果,当时间效应被固定下来的时候,城市扩张的作用并不显著。

对于城市扩张对耕地利用强度影响不显著这一结果,参照前文提出的城市扩张效应的理论框架,本文认为稀缺效应的正向作用和资本效应综合作用(正负皆有)在城市扩张的过程中相互弥补抵消从而导致最终结果不显著。但是应该注意到不同区域处于不同的经济发展阶段,城市扩张所产生稀缺效应、资本效应处于不断变化消长的状态。对于经济水平高、发展状况好的区域,稀缺效应可能由于政府更大力度的农业补贴以及更活跃的农产品市场而导致耕地利用强度提高,同时城市扩张的资本效应会加速农村的农业劳动力外流;对于经济发展水平低的区域,稀缺效应对于农户的激励可能并不会凸显,但是资本的负向作用仍然保持强劲。对于资本效应的正向部分,即汇款所产生的作用可能会随着新生代农民工在劳动力市场的全面登场而发生转变。新生代农民工的消费观念、生活方式以及乡土情结已经与一代农民工发生了根本性的转变,新生代农民工承担的经济反哺责任要小得多[48]。他们是否会像上一代一样将收入所得汇款至农村以及是否会回到农村从事农业劳动存在着极大的不确定性。因此,汇款对耕地利用强度的正向效应是否会继续作用值得思考。对于部分学者研究提出的城市扩张导致耕地利用强度下降的观点,可能是由于上世纪末快速的城市扩张导致的劳动力转移的负面效应远远超过了耕地稀缺所带来的正向效应。

依据方程2的结果对其他变量做出解释。如研究预期,工业总产值对耕地利用强度产生显著的负向影响。因为工业化水平越高的区域所能提供的非农就业机会也会越多,从而会吸引更多的农业劳动力非农转移。农户户均耕地数量对耕地利用强度也会产生显著的负向影响。户均耕地面积越大,复种指数越低,可能是因为在劳动力外流的大趋势下,劳动力的缺乏限制了耕地资源丰富的农户的生产。地均机械投入对耕地利用强度的正向影响在1%的水平上显著,农业机械对于劳动力的替代作用导致了复种水平的提高。灌溉比例越高的区域,耕地的耕作条件越好,因而其对耕地利用强度的促进作用也在1%的水平上显著。时间虚拟变量均在5%的水平上显著,近年推行的农业政策的正向激励作用可以对此进行解释。江苏省为推进现代农业发展,在引导和推进耕地规范有序流转方面进行了一系列政策设计。全省平均耕地流转比例从2000年的2.15%攀升到2012年的48.23%[49]。土地流转的有序开展使得土地资源得到更优的配置,保证经营主体通过适度规模经营来获得规模经济,并激励其对耕地进行更有效的投入,促进了耕地利用强度的提升。同时2004年以来,中央政府不断加大对种粮农民的直接补贴力度,截至2010年,农业补贴已经在2007年的基础上翻了一番多,从427亿元升至986亿元[50]。如政策预期,中国农业“四补贴”政策提高了农民种粮积极性,对粮食生产确实发挥了积极作用[51-52]。农户户均劳动力对耕地利用强度的影响在统计上并不显著。人均GDP的影响方向与预期不一致,可能因为地区的经济水平导致劳动力成本上升的效应超过了对农产品的需求效应,并且该变量在统计上也不显著。

4.2 中间变量对耕地利用强度的调节效应

虽然城市扩张对于耕地利用强度的直接作用在统计上并不显著,但是快速的城市扩张对于耕地利用强度的影响是一个无法回避的问题。城市扩张的正负效应在不同区域以及不同发展阶段所呈现的综合作用并不具有一致性,因此本文无意于探索稀缺、资本效应的具体作用效果,而是重点探求如何保证城市扩张对于耕地利用强度的正向促进作用得到发挥,从而保障区域及国家粮食安全。因此,进一步探究中间变量的调节效应具有现实的意义。引入工业化水平以及农户资源禀赋变量与城市扩张的交互项的模型估计结果见表3。

4.2.1 工业化水平的调节效应

方程3结果显示,JSYD、GYZCZ和JSYDGYZCZ的系数为0.011 06、0.000 8和-0.000 022,并且GYZCZ和JSYDGYZCZ分别在5%和1%水平上显著。JSYD和JSYDGYZCZ的符号不一致,判断工业化水平对城市扩张对耕地利用强度影响的调节作用,需要同时考察JSYD和JSYDGYZCZ两项的系数。JSYD对MCI的偏效应在GYZCZ等于509.73亿元时为零,即ΔMCI/ΔJSYD=0时工业总产值的取值;当GYZCZ大于509.73亿元时,JSYD对MCI的偏效应为负,即城市扩张导致耕地利用强度下降,假说2成立;当GYZCZ小于509.73亿元时,JSYD对MCI的偏效应为正,即城市扩张促使耕地利用强度上升,假说2不成立。当区域的工业化程度比较高时,工业部门能够提供的非农就业机会也会更多,工业化会加剧城市扩张对农业劳动力的吸纳作用。同时,较于产业发展水平低的城市扩张,产业发展水平高的城市扩张带来的蔓延压力对于农民来说具有更优厚的拆迁补偿激励以及更无后顾之忧的离地预期。因此,农户会将自己的资本更多地投入到自己的宅基地上,而不是投资农业。相反,工业化水平较低的城市扩张对劳动力的吸纳能力较差,农户并不会轻易放

弃自己的耕地。

4.2.2 农户资源禀赋的调节效应

机械投入的调节效应。方程4结果显示,JSYD、DJJX和JSYDDJJX的系数为-0.020 2、0.000 4和0.000 025,并且均在1%水平上显著。JSYD和JSYDDJJX的符号不一致,判断机械投入水平对城市扩张对耕地利用强度影响的调节作用,需要同时考察JSYD和JSYDDJJX两项的系数。同理,当DJJX大于816.39 kW/km2时,城市扩张会促进耕地利用强度提高,假说3成立;当DJJX小于816.39 kW/km2时,城市扩张会阻碍耕地利用强度提高,假说3不成立。城市扩张导致的劳动力转移为适度规模经营创造条件,当区域地均机械投入超过临界值时,农机对于劳动力的替代作用会发挥作用,城市扩张对耕地利用强度产生正向的促进作用。而农机投入水平在临界值之下,城市扩张导致的农业劳动力转移并没有得到机械的充分替代。而机械投入绝对值的差异更多的体现在个体农户与种粮大户和专业农场之间。个体农户对于机械的低投入、细小地块与农机的不匹配都将导致在劳动力外流的情况下耕地利用强度的下降;而对于专业经营组织来说,适度的经营规模结合专业的机械会促进耕地利用强度的提高。

劳动力的调节效应。方程5结果显示,JSYD与HJLDL的交互项为-0.002 779,没有通过显著性检验,因此假设4不成立。HJLDL的系数为正,但是没有通过显著性检验,可能的解释是现有农村劳动力老龄化、女性化的现状使得劳动力的数量与耕地劳动投入并无实际关联,抑或机械的替代作用削弱了劳动力数量的影响。

农户耕地资源禀赋的调节效应。方程6结果显示,JSYD和JSYDHJGD的系数为0.023 2和-0.006 02,并且均在1%水平上显著。JSYD和JSYDHJGD的符号不一致,判断农户耕地资源禀赋对城市扩张对耕地利用強度影响的调节作用,需要同时考察JSYD和JSYDHJGD两项的系数。同理,当HJGD小于3.85亩时,城市扩张会促进耕地利用强度提高;当HJGD大于3.85亩时,城市扩张会阻碍耕地利用强度提高。对于耕地禀赋较少的农户,城市扩张会起到优化劳动力配置的作用,但是对于耕地较多的农户,城市扩张会导致劳动力不足。进一步考虑,随着机械化和规模化农业的推进,户均耕地面积进一步扩大可能会对耕地利用强度产生不同影响。因此,我们将户均耕地的平方项HJGD2、JSYD和HJGD2的交互项加入方程。结果见表3方程7,JSYDHJGD2在1%的水平上显著为正,表明农户户均耕地对城市扩张与耕地利用强度的关系具有一个非单调的U型调节效应,假说5成立。我们需要同时考察JSYD、JSYDHJGD和JSYDHJGD2的系数来寻找调节城市扩张与耕地利用强度关系的临界值。通过相同的计算方法,发现当户均耕地小于3.36亩时,城市扩张对耕地利用强度产生正向影响;当户均耕地处于3.36~13.26亩时,城市扩张对耕地利用强度产生负向影响;当户均耕地大于13.26亩时,城市扩张对耕地利用强度产生正向影响。因此,当户均耕地进一步扩大时,城市扩张对耕地利用强度产生正向影响。这也进一步印证了之前的假说,专业的种植大户和新型经营主体能够经营更多的耕地,此时城市扩张对耕地利用强度产生正向的促进作用。至于耕地面积是否越大越好以及适度经营规模到底应该是多少不是本文关注的重点,故不做过多论述。

5 结论与讨论

本文基于江苏省77个区县三期数据,实证研究城市扩张对耕地利用强度的影响,并探讨工业化和农户资源禀赋的调节效应,结论如下:

(1)城市扩张具有稀缺效应和资本效应,进而影响耕地利用强度。总体上,城市扩张对耕地利用强度具有正向的促进作用,但是由于中间变量存在,在统计上并不显著。

城市扩张对于耕地利用强度的影响是通过多种效应同时发生作用,所以结果如何取决于多种效应合力的最终呈现。而囿于经济发展阶段及区位分布的差异,这种综合作用的结果会具有地域性与时效性。科学态度与务实做法不仅仅是研究城市扩张对于耕地利用强度的影响结果,也需要通过管控中间变量来调节城市扩张对耕地利用强度的影响。

(2)寻找调节城市扩张对耕地利用强度影响的中间变量有助于正确地应对城市扩张对农业生产的影响。城市扩张对于耕地利用强度的影响依赖于工业化和农户资源禀赋的调节:工业化程度较高的城市在扩张过程中可能会导致耕地利用强度的下降;拥有不同机械投入以及耕地数量的农户对于城市扩张影响的响应是不同的。

本文中间变量的临界值适合城市化和工业化水平较高的江苏省,可能并不适用处于不同发展阶段的其他区域。但有意义的是,中间变量的调节作用是显著的,对于需要调节城市扩张对耕地利用强度影响的区域应该在现实中对相关的中间变量予以关注,如农业机械化、户均耕地数量以及区域的工业化水平等。由于相关数据的限制,本文仅就江苏省开展了实证研究,长时序与多区域的比较研究将会是下一步的研究方向。

6 政策建议

基于以上论述,为维持或提升城市扩张背景下的耕地利用强度,本文提出几点建议:

(1)机械化可以弥补农业劳动力的短缺,政府应该积极实施农机推广政策,除了农机购置补贴之外,加大对研制小型农机的企业的扶持,完善更具灵活性和区域适应性的农机推广工作。

(2)在农业劳动力不断外流的背景下,需要扩大户均耕地才能减少城市扩张对耕地利用强度的负面影响,因此应该在完善农地流转形式以及尊重农民意愿的基础上积极推进农地流转。

(3)工业化快速发展的区域,城市扩张导致耕地利用强度下降的趋势需要政府做好城市郊区的农用地尤其是基本农田的规划与保护工作,尽快划定区域基本农田和城市发展边界,防止不合规划的工业用地以及不合法的小产权房用地对于农用地甚至基本农田的肆意侵占。

(编辑:刘照胜)

参考文献

[1]郭庆海.农业大省的GDP观[J].求是,2009(15):58-60.

[2]刘林奇.基于粮食安全视角的我国主要粮食品种进口依赖性风险分析[J].农业技术经济,2015(11):37-46.

[3]张元红,刘长全,国鲁来.中国粮食安全状况评价与战略思考[J].中国农村观察,2015(1):2-14.

[4]刘守英.以地谋发展模式的风险与改革[J].国际经济评论,2012(2):92-109.

[5]HSING Y. Land and territorial politics in urban China[J]. The China quarterly, 2006, 187(1): 575-591.

[6]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[7]曲福田.中国工业化、城镇化进程中的农村土地问题研究[M].北京:经济科学出版社,2010:20-21.

[8]刘洛,徐新良,刘纪远, 等. 1990—2010年中国耕地变化对粮食生产潜力的影响[J].地理学报,2014,69(12):1767-1778.

[9]EWERT F, ROUNSEVELL M, REGINSTER I, et al. Future scenarios of European agricultural land use: estimating changes in crop productivity[J]. Agriculture, ecosystems & environment, 2005, 107(2-3): 101-116.

[10]聂英.中国粮食安全的耕地贡献分析[J].经济学家,2015(1):83-93.

[11]闫梅,黄金川,彭实铖.中部地区建设用地扩张对耕地及粮食生产的影响[J].经济地理,2011,31(7):1157-1164.

[12]吴秋余.空心化农村如何“养活中国”[N].人民日报,2012-03-20(9).

[13]陈百明,周小萍.中国近期耕地资源与粮食综合生产能力的变化态势[J].资源科学,2004,26(5):38-45.

[14]JIANG L, DENG X , SETO K C. The impact of urban expansion on agricultural land use intensity in China[J]. Land use policy, 2013, 35 (35): 33-39.

[15]蒋黎,崔凯.中国城市化、农业土地利用强度和空间格局的变化研究——基于东、中、西部县域面板数据[J].农业技术经济,2014(1):56-64.

[16]BOSERUP E. The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure[M]. London: Aldine De Gruyter, 1965.

[17]CHAYANOV A V. Peasant farm organization[M]//THORNER D. The theory of peasant economy. Homewood: Irwin, 1966.

[18]CORY D C, WILLIS M B. Contagion externalities and the conversion of low intensity land uses on the urban fringe[J]. The annals of regional science, 1985, 19 (2): 77-92.

[19]刘洪彬,吕杰.大城市郊区不同区域农户土地投入行为差异及其影响因素对比研究 [J]. 資源科学,2014,36(10):2084-2091.

[20]胡枫,王其文.中国农民工汇款的影响因素分析——一个区间回归模型的应用[J].统计研究,2007(10):20-25.

[21]张贞贞.关于农民工汇款问题的研究[D].南京:南京大学,2013:22-26.

[22]褚彩虹.外出务工、汇款对农业机械化和农业产出的影响[D].南京:南京农业大学,2013:48-50.

[23]SONG L. Chinas new sources of economic growth[M]. Canberra: Australian National University Press, 2016: 43-64.

[24]梁书民.我国各地区复种发展潜力与复种行为研究[J].农业经济问题,2007(5):85-90.

[25]谢花林,刘桂英.1998—2012年中国耕地复种指数时空差异及动因[J].地理学报,2015,70(4):604-614.

[26]胡初枝,黄贤金,方鹏, 等.农户资源禀赋对劳动力转移行为的影响分析——基于常熟市、如东县和铜山县农户调查的分析[J].江南大学学报(人文社会科学版),2008(4):72-76.

[27]田玉军,李秀彬,马国霞.耕地和劳动力禀赋对农村劳动力外出务工影响的实证分析——以宁夏南部山区为例[J]. 资源科学,2010,32(11):2160-2164.

[28]KUZNETS S. Modern economic growth: rate, structure and spread[M]. New Haven: Yale University Press, 1966.

[29]CHENERY H, ROBINSON S, SYRQUIN M. Industrialization and growth: a comparative study[M]. New York: Oxford University Press, 1986.

[30]歐阳艳艳,陈浪南,高洁.产业结构演变对工业和服务业就业的影响——基于58个国家的实证检验[J].系统工程理论与实践,2016,36(10):2514-2524.

[31]应瑞瑶,郑旭媛.资源禀赋、要素替代与农业生产经营方式转型——以苏、浙粮食生产为例[J].农业经济问题,2013(12):15-24.

[32]孔祥斌.耕地质量系统及生产潜力监测预警的理论与实践[M].北京:中国农业大学出版社,2017:266-271.

[33]钱忠好.非农就业是否必然导致农地流转——基于家庭内部分工的理论分析及其对中国农户兼业化的解释[J].中国农村经济,2008(10):13-21.

[34]ANGELSEN A. Agricultural expansion and deforestation: modelling the impact of population, market forces and property rights[J]. Journal of development economics, 1999, 58(1): 185-218.

[35]宋小青,欧阳竹.1999—2007年中国粮食安全的关键影响因素[J].地理学报,2012(6):793-803.

[36]KEYS E, MCCONNELL W J. Global change and the intensification of agriculture in the tropics[J]. Global environmental change, 2005, 15 (4), 320-337.

[37]EWERT F, ROUNSEVELL M, REGINSTER I, et al. Technology development and climate change as drivers of future agricultural land use[J]. Environment and policy, 2006, 46: 33-51.

[38]徐国鑫,金晓斌,宋佳楠, 等.耕地集约利用对粮食产量变化影响的定量分析——以江苏省为例[J].地理研究,2012,31(9):1621-1630.

[39]LAMBIN E F, ROUNSEVELL M D, GEIST H J. Are agricultural landuse models able to predict changes in landuse intensity?[J]. Agriculture ecosystems & environment, 2000, 82(1-3): 321-331.

[40]TURNER B L, DOOLITTLE W E. The concept and measure of agricultural intensity[J]. The professional geographer, 1978, 30(3): 297-301.

[41]SHRIAR A J. Agricultural intensity and its measurement in frontier regions[J]. Agroforestry systems, 2000, 49(3): 301-318.

[42]赵可,徐唐奇,张安录.城市用地扩张、规模经济与经济增长质量[J].自然资源学报,2016,31(3):390-401.

[43]赵丹丹,胡业翠.土地集约利用与城市化相互作用的定量研究——以中国三大城市群为例[J].地理研究,2016,35(11):2105-2115.

[44]趙丹阳,佟连军,仇方道, 等.松花江流域城市用地扩张的生态环境效应[J].地理研究,2017,36(1):74-84.

[45]柯新利,祁凌云,黄 翔.城镇化对农地利用强度的影响[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015, 14(2):20-26.

[46]CHOW C. Landsat reveals Chinas farmland reserves, but theyre vanishing fast[J]. Nature, 1994, 406 (13):121.

[47]杨忍,刘彦随,陈玉福, 等.环渤海地区耕地复种指数时空变化遥感反演及影响因素探测[J].地理科学,2013,33(5):588-593.

[48]赵卫华.独特化还是市民化:新生代农民工消费模式分析[J].北京社会科学,2015(3):39-46.

[49]张兰,冯淑怡,曲福田.农地流转区域差异及其成因分析——以江苏省为例[J].中国土地科学,2014,28(5):73-80.

[50]黄季焜.中国的农地制度、农地流转和农地投资[M].上海:上海人民出版社,2012:144-165.

[51]刘克春.粮食生产补贴政策对农户粮食种植决策行为的影响与作用机理分析 [J].中国农村经济,2010(2):12-21.

[52]王欧,杨进.农业补贴对中国农户粮食生产的影响[J].中国农村经济,2014(5):20-28.

Abstract The impact of urban expansion on the arable land use intensity is critical to the food security of China. Based on the countylevel panel data of Jiangsu Province, this paper analyzed the mechanism of urban expansions influence on the arable land use intensity. Combining with the external environment conditions and internal endowments, this paper constructed a twoway fixed effects model to estimate the impact of urban expansion on arable land use intensity and study on the adjustment effect of regional industrialization level and farmers resource endowment by adding interaction items. The results showed that the effect of urban expansion on the agricultural land use intensity was not statistically significant. It attributed to the offset between scarcity effect and the capital effect, which led to the insignificance of comprehensive effect. Considering the regions at different stages of economic development, the scarcity effect and capital effect caused by urban expansion were constantly changing. Thus, when making policies, we should pay more attention to how to play positive role of urban expansion and to weaken its negative effects in order to ensure food security effectively. When investigating the regulating effect of the mediating variables of urban expansion on the arable land use intensity, it is found that: ①When the gross value of industrial output was greater than 50.973 billion CNY, the bias effect of urban expansion on the arable land use intensity was negative; that is, urban expansion led to a decrease in the intensity of arable land use. On the contrary, urban expansion would increase the arable land use intensity. ②When the total agricultural machinery power was greater than 816.39 kW/km2, urban expansion would promote the increase of arable land use intensity; on the contrary, urban expansion would hinder the increase of arable land use intensity.③When the average cultivated land per household was less than 3.36 mu or more than 13.26 mu, urban expansion would have a positive impact on the arable land use intensity. On the contrary, when the average cultivated land per household was between 3.36 and 6.16 mu, urban expansion would negatively affect the arable land use intensity. In order to guide the positive role of urban expansion in agricultural investment, it is necessary to coordinate urban expansion and industrial development, improve the level of regional agricultural mechanization, rely on the circulation of agricultural land to achieve a moderate scale of agricultural land management, and at the same time complete basic farmland and urban development boundary demarcation work in the rapid industrial development region as soon as possible.

Key words urban expansion; arable land use intensity; farmers resource endowments; twoway fixed effects model; interaction terms