中共视野下的“大后方”考释*

洪富忠,汪丽媛

(1.重庆工商大学 马克思主义学院,重庆 400067;2.重庆市第十一中学,重庆400061)

中共视野下的“大后方”考释*

洪富忠1,汪丽媛2

(1.重庆工商大学 马克思主义学院,重庆 400067;2.重庆市第十一中学,重庆400061)

“抗战大后方”(简称“大后方”)是指全面抗战时期以重庆为中心的西南、西北地区,是第二次国共合作与抗日民族统一战线最重要的地域依托。中共视野下的“大后方”是地域与政治概念的交集,具有强调国民党统治区域的完整性,突出国共两党政治差异性,强调西南尤其是四川的重要性等特点,包含了地域、政治、军事等丰富内容。大后方对于中共具有不可替代的重要作用,它既是中国抵御日军入侵的最后战略基地,也是中共抗日民族统一战线成败的关键所在,是中共除抗日根据地之外最为重要的活动舞台。

中国共产党;大后方;全面抗战;抗日根据地

全面抗战爆发以后,中国版图逐渐分化为三大部分:以中国共产党为主的抗日根据地、以国民党为主的抗战大后方和以日本为主的沦陷区。有关大后方的研究已成为时下抗战史研究的重点和热点之一。*从2008年起,重庆市委提出并开始实施“重庆中国抗战大后方历史文化研究和建设工程,2010年5月制定《重庆中国抗战大后方历史文化研究与建设工程规划纲要》,以西南大学为依托组建了重庆中国抗战大后方历史文化研究中心,该中心近年来在高水平国际会议、学术论文专著、资料收集与整理、人才培养等方面取得了较为突出的成绩并在海内外产生一定影响,大后方研究成为抗战史研究的一个新方向与热点。任何研究首先要明确概念,伴随大后方研究的深入,学界对“抗战大后方”的概念和外延做了较为翔实的学术梳理。周勇、潘洵认为抗战大后方是抗战时期以重庆为中心的西部地区,从价值角度讲属于国防战略的范畴,从空间角度讲是一个地理范畴,从时间角度讲还是一个动态的时间范畴,*周勇:《抗日战争研究视角、方法与途径的探讨——以大后方研究为例》,《抗日战争研究》2012年第3期;潘洵:《论抗战大后方战略地位的形成与演变:兼论“抗战大后方”的内涵和外延》,《西南大学学报(社会科学版)》2012年第2期;两文侧重于从学术研究的角度说明“抗战大后方”的概念与内涵,本文侧重于从中共战时的习惯说明“大后方”的演变与特点。从总体上论述了抗战大后方这一概念的基本面貌。

作为战时两大政党之一的中国共产党是如何形成“大后方”这一概念?正式文件中为何国民党方面很少使用“大后方”的提法而中共大量使用?中共领导的陕甘宁边区及抗日根据地为何不属于大后方的范围?中共在形成这一概念时又蕴含哪些特点?这是本文探讨的重点。

一、中共文献中的“大后方”概念

中共对大后方概念的使用与日本侵华战争进程密切相连,经历了一个不断认识变化的过程,即从最初无特定所指到有相对具体的范围。

中共在华北事变后就认为日本侵略目标并不仅限于华北,而是要“占领全中国”。[1]既然战争爆发不可避免,且日本是一个强大的帝国主义国家,战端一开,中国一定程度上的退却就不可避免,后方也自然随之产生。全面抗战爆发伊始,中共就向国人呼吁“肃清汉奸卖国贼亲日派,巩固后方”,[2]是年底,中共又指出当前的主要任务之一就是 “建立巩固后方”。[3]这两处的“后方”虽未特别指出其具体范围,但联系文件主旨来看,中共判断中国国土必将有一部分沦陷,需要有巩固的后方才能支撑抗战。由于此时中日双方战事胶着,中国军队且战且退,但战线尚未大致稳定,中共所说的后方在地理范围上并不明确。

1938年初,中共对后方的范围开始有一定的界定,但“大后方”的提法尚不普遍。1938年3月3日,毛泽东在陕北公学对即将毕业的学生讲话中指出:“如果大部分中国土地被日本占领了(可能有此情况),我们还是有办法,因为我们有两个置敌人于死命的区域——内线与外线,这是两个作战区域。内线是云、贵、川、湘,大体上就是中央政府管辖的地方,外线便是日本所占领的大块土地的前方。”[4]此处“内线”已经包含大后方之意。从“中央政府管辖的地方”之语,再联系当时中共在云、贵、川、湘等地并无根据地*抗战之初中共控制的区域除陕甘宁边区外,对刚刚开辟的抗日根据地有时也称为“敌后方”,抗战后期才有“解放区”的称呼。这一事实,可见中共已有把抗日根据地与大后方有所区别的意图,也初步显示中共以后发展的重点是在敌后。此间中共党内也有极个别时候把大后方作为中共的战略基地,如彭雪枫曾在1938年3月1日致电毛泽东等人,就建立抗日根据地的地域问题发表其个人意见,提出了“以目前山西战局及陕北三边形势看,我军有以陕南豫西及通南巴这一区域作大后方的绝对必要”。[5]以“大后方”来代指中共的战略基地在中共文献中极为少见,不能代表党内的一般看法。

1938年3月,王明在政治局会议上发言时指出,即使在武汉不保的情形下,中国依靠川、贵、滇、康等14省区的人力物力资源,配合敌后战争,就一定能最后驱逐和歼灭敌人。*王明所指的14省区是指:湘、赣、闽、粤、桂、川、滇、康、藏、陕、甘、宁、青、新等。[6]这里提出的十四省区实际上是指当时国民党还有相当统治力量的地区,而当时中共正在敌后以游击战为主积极创建抗日根据地,“配合”一词也说明此时以国民党为主的正面战场是主战场。王明在此虽然没有明确指出“大后方”与中共控制区域的关系,但其有中共在敌后游击战中所占领地区不属于前述十四省范围的涵义。

1938年5月,中共驻共产国际负责人任弼时在向共产国际提交的报告中正式出现了“大后方”的提法。任弼时指出,“大后方的人民中,有许多工人、职员,有的将自己每月工资的一部分捐作抗日经费,有的甚至将全部财产捐出”。[7]任弼时在此并没有提出大后方的具体指代,从文中所述内容来看,也没有区分国民党统治区域与抗日根据地,但其指出有许多“工人、职员”的表述又显示其所指的“大后方”应该是国民党统治的地方,因为在边区或其他根据地,没有许多“工人”或“职员”。这是笔者目力所及在中共文件中发现最早提出大后方这一概念的文献。

武汉会战前后,“大后方”这一提法开始在党内文件中较为普遍地使用。1938年底,日本的作战攻势暂告一段落,中日战场也进入相对稳定时期,中共在文件里也开始较多地出现“大后方”的称谓。毛泽东指出,日本以“少兵临大国”,由于中国的坚决抵抗,必将面临兵力不足与兵力分散的困难,“这样就不但给了我一个总的抗日根据地,即大后方,例如云、贵、川等地,使敌无法占领”;抗战时期的乡村与内战时期的乡村有很大不同,“不但地域广大,而且在云贵川等省大后方中,尚有许多城市与许多工业,尚可与外国联络,尚可建设”。[8]张闻天把大后方也称为“远后方”,[9]但二者在意义上并无区别,均未包含陕甘宁边区和抗日根据地,可见此时中共已经将抗日根据地和大后方做出明显区分,有了特定的地域意义。

由于大后方是一种习惯提法,也有极少数中共高级干部在报告或文件中未把陕甘宁边区单独区分或把大后方拓展到西南西北以外的国民党统治地区。如林育英在《关于抗战中职工运动的任务》报告中分为三大地域板块予以阐述,即敌人占领的点线、敌后抗日根据地、大后方,把陕甘宁边区的职运工作归入大后方。[10]1940年12月,周恩来在给张冲的信中曾提及“大后方如川、黔、湘、鄂、皖、陕、甘”等省区的共产党遭到捕杀,要求国民党停止打击中共。[11]周恩来把湖南、湖北等国民党还有一定统治的地方也称之为“大后方”,但从周恩来表述的意思来看,显然未包括中共的陕甘宁边区及其他抗日根据地,因为这些地方并不存在中共党员被捕杀的情况。类似的情况并不鲜见,周恩来1941年在《“七七”四年》一文中提及:“抗战的后方——中国的整个西部和各战区的后方,成为全中国人民所重视的国防生产和战争动员的根据地。”[12]这里的“后方”又比西南西北有所扩大,将未被敌人占领的战区也包括在内。上述事例说明“大后方”更多是一种习惯提法,中共并未做严格的学理界定,在具体使用时,范围上可能有所变化。

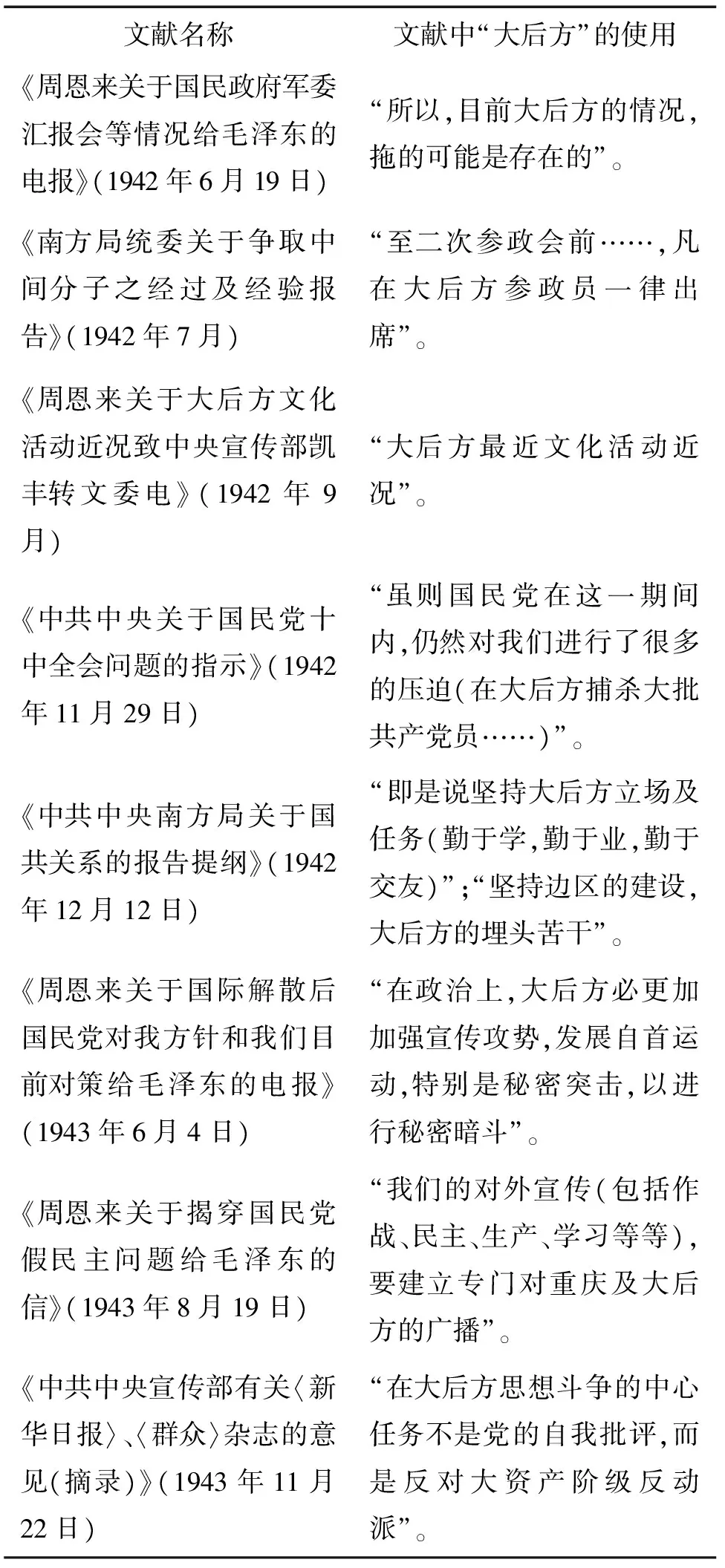

此后,中共在各种报告或文件中多次出现了“大后方”的提法。从下表中共文献中“大后方”的使用情况中可略见一斑。

表1 中共文献中“大后方”一词的使用情况列举①

续表

①中共中央文献编辑委员.《周恩来选集》(上),人民出版社,1980:102.中共中央文献研究室、中央档案馆.《建党以来重要文献选编(1921—1949)》:第19册,中央文献出版社,2011:332.343,576-577.中央统战部、中央档案馆编.《中共中央抗日民族统一战线文件选编》:(下),档案出版社,1986:609.南方局党史资料征集小组编.《南方局党史资料﹒文化工作》.重庆出版社,1990:19.《建党以来重要文献选编(1921—1949)》:第19册,545.中央文献研究室.《周恩来书信选集》,中央文献出版社1988年版,第229页。《南方局党史资料﹒文化工作》,第21页。《南方局党史资料﹒统一战线工作》,第116页。董必武文集编辑组编:《董必武统一战线文集》,法律出版社1990年版,第213-214页。《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第21册,第604页。《董必武统一战线文集》,第229页。《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第21册,第658页。《周恩来选集》(上),第188页。《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第22册,第19页。中共中央文献研究室编:《毛泽东文集》第3卷,人民出版社1996年版,第266页。《南方局党史资料﹒群众工作》,第61页。《南方局党史资料﹒党的建设》,第51页.

续表

文献名称文献中“大后方”的使用《中共中央南方局关于与盟邦合作及我党外交活动建议给中央的报告》(1944年8月16日)“我们尽力利用已有及可能利用的合法地位(如办事处、新华日报)。来尽力推动大后方的民主运动”。《关于第三届三次国民参政会情况给中共中央的报告》(1944年9月24日)“我们的力量和成绩,国民党一向不准我们在大后方发表并且故意抹杀”。《毛泽东同赫尔利的谈话》(1944年11月8日)“在国民党区域,当局见到共产党人,非捉即杀……,在大后方其他各地,我们党都被迫在地下工作”。《大后方的一般概况》(1944年12月8日)“大后方是国民党的一党专政”。《1945年的任务》(1944年12月15日)“在大后方,我们必须援助被反动当局压迫的民主爱国运动”。《关于大后方文化人整风问题的意见》(1945年1月18日)“对大后方文化人整风的问题,我们有以下意见,请考虑”。《中共中央关于开展大后方农村工作给周恩来的指示》(1945年1月28日)“为了准备可能的日本对云、贵、川的进攻及将来国内的重大事变,我们必须在大后方的农村中建立可靠的基础”。《时局问题及其他》(1945年2月15日)“解放区、沦陷区、大后方,三位一体,缺一不可”。《王若飞关于目前大后方民主运动概况及今后方针给毛泽东的电报》(1945年5月30日)“如果在有利情形下,我们出来人可以援助大后方民主运动,可以把双方争论在人民心目中更弄清楚”。《毛泽东关于扩大反内战宣传及建立云、贵、川农村据点给徐冰等的电报(节录)》(1945年7月22日)“蒋的一切布置都是准备反共的,内战危机空前严重,望将延安反内战新闻在大后方设法传播”。

以上仅是笔者阅读中共文献中“大后方”一词使用情况的部分列举,由于中共文献数量庞大,实际使用情况远远超越上述列举。从上述列举我们至少可以认为,自1938年武汉会战后,“大后方”一词的使用在中共文献中是一个比较普遍的现象,结合其使用语境,内涵或略有区别,但大部分是指国民党区域,尤其是指西南、西北国民党控制地区。

除中共党内各种报告、文件较为广泛地使用“大后方”这一称谓外,中共出版的不少出版物也直接使用“大后方”做书名。如八路军留守团政治部1943年编印的《大后方生活相》、晋察冀边区教育阵地社1945年出版的《抗战期中大后方人民的生活》等;报纸杂志在1940年以后以“大后方”为标题的文章已渐次增多,显示“大后方”这一称谓已有相当流行程度并为大众接受。“大后方”不但是中共话语体系中的基本概念,也是战时各派政治势力普遍使用的概念。

二、中共视野下大后方的特点

中共视野下的“大后方”并不仅仅指某一地理区域,从中共对这一概念的表述中,还蕴含了以下几个特点。

(一)强调国民党统治区域的相对完整性

抗战时期国民党统治力量分布主要有三种情况。第一种是整个区域完全被日军占领,是日军统治比较牢固的地区,国民党在这些地区基本没有成建制的力量,如东北地区。第二种是日军占领主要的交通线、大中城市、重要的战略要点,国民党在部分中小城镇及农村还有一定的力量并有相应的行政机构。这样的地区较多,如战时的福建、浙江、广东、江苏、安徽、湖南、湖北、山东、河南、山西等省。第三种情况是该区域未被日军占领或被日军暂时占领后迅即退出,抗战期间的绝大部分时间其支配统治力量是国民党,如四川、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏等省。从中共对大后方的称谓来看,比较强调大后方的“完整”性,即该区域大部在国民党控制之下。1938年11月通过的《中共扩大的六届六中全会政治决议案》在分析中国抗战形势特点的有利因素时就特别提到“中国还保有广大的完整地区(西北、西南)作为抗战的总后方,而在敌后方则广泛的游击战争与抗日根据地正在强大着”。[13]1939年1月,王稼祥在分析抗战时局时也指出中国已分为两种区域,其中“一为我后方区域,即中国西北西南的整块地区,我中央政府所在地的抗战的整个总后方”。[14]可见中共视野下的“大后方”主要是指前述第三种情况,也即国民党统治相对完整的西南、西北地区,并非一般意义上凡是国民党实际统治的地方都被称为大后方。

与大后方的完整性相比,中共的抗日根据地的特点“是同国家的总后方脱离的”,分散且最初地域并不宽广的抗日根据地与陕甘宁边区也就未纳入中共“大后方”的范围。从在抗战中的重要性出发,大后方应具有“执行自己的战略任务,达到保存自己和发展自己、消灭和驱逐敌人之目的的战略任务”的地位,“没有这种战略基地,一切战略任务的执行和战争目的的实现就失掉了依托。”[15]在抗战之初,只有西南、西北广大的区域才具有这样的战略地位。

(二)突出国共两党政治差异性

笔者2013年9月在参加第五次中日战争国际会议的相关专题讨论时,有学者提出陕甘宁边区及抗日根据地也应属于大后方的范畴,其理由为中共领导的陕甘宁边区和抗日根据地在形式上属于国民政府治下的地方政府,也是抗日的战略基地,与国民党在抗日目标上具有一致性,因此也应该视为大后方的范围。*学术界把陕甘宁边区也纳入大后方的范围并不少见,2014年11月7日至10日由陕西师范大学历史文化学院与《抗日战争研究》编辑部、中国现代史学会联合举办的“抗日战争与大后方建设学术讨论会”论文集中收录大量有关陕甘宁边区的学术论文。出现这种情况可能与学术会议本身举办的地域有关系,也与学界未对“大后方”这一概念作学理分析有关,甚至与目前研究国共关系强调国共合作抗战的一面也不无联系。本文因研究需要,故要对中共视野下的“大后方”作基本的学术考证。这种观点在学术界有一定的代表性,但学界对此一直未有明确说明。

如果说其他抗日根据地“是同国家的总后方相脱离”,不符合中共视野中大后方“完整性”的特点,陕甘宁边区在地理位置上与大后方紧密相连,为何也不属于中共视野下的大后方?尤其是中共在宣布取消苏维埃政权后,认为“陕甘宁边区政府无疑属于国民政府统治下的地方政府,这是很明白的事,也是无容争辩的问题”。[16]既属于国民政府又与国民党统治区“完整”相连,仍不属于中共视野下的大后方范畴,显然还有其他因素。

中共未将陕甘宁边区及抗日根据地纳入大后方的范畴除前述强调大后方的完整性外,还有其政治考量。

全面抗战爆发后,因种种原因,抗战时期以国共合作为基础的抗日民族统一战线具有双方无贯穿始终的共同纲领、无具体组织形式、党派不平衡等特点。因此,中共一方面承认国民政府是代表中国的合法政府,国民党是执政党,但同时也强调要保证中共在组织上、思想上的独立性,确保中共对八路军、新四军的绝对控制。陕甘宁边区及敌后抗日根据地不管国民政府是否批准,都应“表示自己是国民政府的一部分”,[17]但因这些区域的实际领导者是中国共产党,中共把它们与国民党统治区域相区别,实质上是突出强调中共在组织上的独立性,在地位上与国民党的平等性。1944到延安访问的外国记者斯坦因就指出大后方是“国民党控制的自由中国,以别于边区的小后方”。[18]可见,中共视野中的大后方并不包括陕甘宁边区及其抗日根据地具有政治因素的考量,突出不同地域主导政治力量的差异,是中共强调国共两党之间地位平等,组织、思想独立在地域观念上的反映。

与中共相反,国民党在公开的正式文件中相对较少使用“大后方”这一概念,也极少将大后方与中共的抗日根据地并列称呼。*国民党对“大后方”这一提法的使用较少是相对于中共而言。抗战期间,国民党极力溶共、反共,力图在组织上消融中共,思想上让中共放弃共产主义信仰。在国民党看来,中共与国民党的合作是中共“输诚”的表现,尽管中共取消苏维埃政权意味着陕甘宁边区及其抗日根据地至少在形式上属于国民政府,但陕甘宁边区与各抗日根据地在国民党眼中却是所谓的“封建割据”,不具有“合法性”,因此不适宜单独列出与中央政府并列。不仅如此,国民党连“中共地区”也忌讳提及。在国共谈判中,何应钦就认为“所谓‘中共地区’一名词,根本上不能承认”,“假设此点不予注意,即等于承认在中国若干地方尚有第二个政府”。[19]连“中共地区”都如此忌讳,何谈国民党像中共一样将沦陷区、国统区、解放区并列,真如此,无疑有拔高中共,矮化国民党眼中的“中央”之意。

同时,在国民党的话语体系里,大后方也并未包括中共的陕甘宁边区。1944年12月7日,军委会致电龙云,认为中共有“以昆明为活动中心扩张其潜伏势力之企图”,要求龙云“积极发动党团力量,配合军政一致行动,妥拟防制对策巩固大后方治安”。[20]这里的“大后方”显然不包括中共控制区域,中共控制区域的治安并不需要国民党方面的特别关照。即便是在抗战结束后,国民党将领也不时习惯性地使用“大后方”这一提法。1946年4月6日,冯治安致电蒋介石,“中共在占领区内大事反政府宣传并禁民家通行,大量编组,以数千数百或数十人为单位之若干袭击组,准备随时向我阵地袭击及向大后方大肆串扰”。[21]国共两党在使用“大后方”这一概念时互不包括对方保持高度“默契”。

这种政治考量也突出显示了国共两党除在抗日这一目标上具有共同点外,双方具有截然不同的政治信仰和政治组织,注定了国共两党关系的极端复杂,也预示着双方的合作之路必将充满坎坷荆棘。

(三)突出中共领导区域对抗战贡献的独特性

中共抗战后期开始将解放区与大后方并列称呼,这既是中共力量逐渐增强的表现,也是为了凸显中共领导的抗日根据地在抗战中的重要作用。抗战初期中共力量弱小,毛泽东曾在1939年初指出:“共产党在全国算来还是少数,统一战线里是小股东,我们单独打日本,是困难更甚的”。[22]中共力量的弱小更加凸显国民党统治的西南、西北大后方在战略意义上的重要性,因此中共在称谓上还未把大后方与解放区并列。从1937年10月开始,中共军队发展迅速,八路军、新四军的人数1938年底约为18万人,1939年达到32万人,1940年增至50万人。[23]这也难怪1940年8月6日当王世杰从调查统计局密报中得知中共军队约为46万人,枪支35万余支时,感到“殊可惊骇”。[24]随着中共力量增强及国共摩擦增加,中共领导的敌后战场逐渐成为抵抗日军的主战场之一,抗日根据地尽管分散,但已具备较为宽广的地域和众多人口,实力大为增强。在提法上,抗战中后期中共逐渐将大后方与解放区并列,表明其战略地位之重要。

同时,中共也经常将大后方与国民党统治区等同使用,并强调三大区域不可分离。毛泽东1944年11月同赫尔利在谈话中就明确指出当时中国有三个区域,即“敌占区,中国共产党人与非共产党人所领导的解放区,国民党直接统治的区域”。[25]毛泽东在此着重强调控制力量的政治差异性,可见中共在使用“大后方”时更强调其国防价值,而用“国统区”则更多强调政治差异,二者各有侧重。同时,毛泽东并非仅仅强调中共根据地的重要,而是从战略的高度强调“解放区、沦陷区、大后方,三位一体,缺一不可”。[26]将三者并列,既突出中共所领导的解放区重要性的同时,我们也可从毛泽东字里行间中感受到中国共产党人在艰苦卓绝的抗日战争中逐渐壮大的自豪感。

(四)强调西南地区尤其是四川的重要性

从中共对大后方概念的使用情况来看,大后方是指西南、西北的国民党统治区,但西南、西北在中共视野下的地位是不一样的。毛泽东在论述大后方举例时,反复提及云、贵、川,显示中共认为大后方的核心区域是以西南为主。在西南诸省中,又以四川为中心。1938年1月21日,周恩来致电中共中央书记处,提出对四川工作的意见:“认为四川已成为抗战最后根据地,成为联接西南和西北的枢纽,而且很快会变为全国各党派各实力派争夺的中心”,“建议中共中央派得力的及川籍的干部赴川主持党的工作”。[27]这一建议得到中央高度重视,1月23日即复电同意。1940年8月8日,毛泽东在听取周恩来关于统一战线和南方党的工作长篇报告后指出,“今后要重视国民党统治区党的工作,南方党的工作是全国性的工作。”毛泽东同时表示中央过去偏重军事和战区,对南方和日占区关注不够,中央此后注意的方向应调整为:“第一是国民党统治区域,第二是敌后城市,第三是我们的战区”。[28]毛泽东的这个意见,“是抗日战争以来中国共产党第一次把国民党统治区域的工作放在如此重要的战略地位”。毛泽东还提出,“国民党区域的党,均由恩来负责,以统一党的领导。”[29]这里需要注意的是,毛泽东在这里是即席发言而非以文件形式下发全党,因此此处所指的国民党区域主要还是指西南地区的川、滇、黔、桂等省,这也正是周恩来所负责的中共中央南方局工作重点区域,并不是指所有国民党统治区域的中共党组织都由周恩来负责,因为此时陕、甘、宁等西北国民党统治区的地下党是由中共中央西北局负责管理,但从中可以看出中共对西南地区的重视。四川、重庆*1939年重庆从四川行政区单独划出成为行政院直辖市。作为国民党统治的核心区域,也是抗日民族统一战线最重要的舞台,成为中共高度重视的中心地带也具有必然性。

中共对西南尤其是四川在抗战中的重要地位与蒋介石对抗战大后方中西南诸省的认识是比较一致的。蒋介石在抗战前夕西南之行中认为四川“天然是我们复兴民族的惟一根据地”,[30]云南“无论就天时地利人和各方面来看,具备可以作为复兴民族一个最重要的基础”,[31]贵州则是民族复兴的一个基础。全面抗战爆发后蒋介石更是多次强调西南大后方对于持久抗战的重要意义。1938年11月3日,蒋介石在复四川诸将领请他赴川主持川局的电文中指出,“今后抗战,四川地位最居重要”;[32]1939年3月4日,蒋介石与徐永昌谈论时局时称,“只要掌握四川,建设进步,则统一御侮,更有把握”;[33]1940年1月7日,蒋介石在复卢汉函中称,“西南为民族复兴根据地”,云南为“西南屏障,物资丰饶,且为国际交通孔道,关系至巨”。[34]1941年6月16日在重庆召开清乡会议,蒋介石在此前致龙云的电文中就强调“四川乃抗战之大后方,关系至为重大”,[35]要求龙云派员参加或提交议案。不仅如此,抗战初期的相当一段时间内,四川的政局是长期萦绕在蒋介石心中的一个重大问题,是与其高层经常讨论的重大议题并常见诸于蒋的日记之中。*抗战初期蒋介石对四川政局、地位的言论颇多,笔者在阅读《蒋中正总统档案:事略稿本》第41、42册时粗略统计其有关川局的记载多达40余条,甚至对四川民政厅长的选任也亲自确定。学界目前关于蒋介石与四川政局的关联,战前部分可参见黄天华:《从“僻处西陲”到“民族复兴根据地”——抗战前夕蒋介石对川局的改造》,《抗日战争研究》2012年第4期。全面抗战爆发后较为深入地探讨这一问题的可参见罗树丽:《蒋介石兼理川政研究(1938—1940)》,浙江大学硕士论文,2013年.国共两党对西南尤其是四川在抗战与民族复兴中的地位具有基本一致的认知。

三、“大后方”对于中共的意义

从中共对大后方概念的使用情况来看,它是随着战局的演变而逐步形成。从初期一般意义上的“后方”“内线”到“远后方”“大后方”,其范围逐渐明晰。在时间上早在1938年初即有此提法,1938年武汉会战前后开始在中共党内流行,主体指西南西北国民党统治地区,包括四川、重庆、西康、云南、贵州、西藏、广西、陕西、甘肃、宁夏、新疆等省。由于陕甘宁三省还有中共的控制区域,故陕甘宁边区及抗日根据地并未包括其中,这既有地域上的考量,也与抗战初期中共力量相对弱小有关。将大后方与抗日根据地(解放区)并列称谓是中共力量增强与中共在政治上强调平等地位的体现,也是突出国共两党政治属性差异的表现,在战略上强调中国三大区域相互支持,不可分离。中共视野下的大后方是一个地域概念和政治概念的集合体,包含了地理、政治、军事等丰富内容。

大后方尽管没有包括中共自身控制地区,但大后方对于中共具有不可替代的重要作用。作为影响近代中国历史进程的中国共产党和中国国民党两大政党,在全面抗战爆发后,尽管国共两党在政治纲领、政治信仰方面存在着重大差异,但在民族存亡绝续之际,两党以民族利益为重,及时调整政策,捐弃前嫌,求同存异,毅然再次合作,共赴国难,相忍为国,对彻底战胜日本法西斯势力,结束近代中国屈辱历史,推动国家进步,迈向民族复兴产生了重要的推动作用。而以重庆为中心的大后方,是国共合作的中心地带,是抗日民族统一战线最重要的地域依托。中共在大后方虽然没有前方战场上的刀光剑影,但在为推动两党合作抗日,凝聚大后方各界力量工作中的折冲樽俎,同样值得大书特书。正是因为中共在大后方卓有成效的工作,在中共七大上,专门设立了大后方代表团。*中共七大共设立中直(含军直)、西北、晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫、山东、华中、大后方共8个代表团。大后方代表团共84人,正式代表58人,候补代表26人,包括周恩来、董必武、博古、吴玉章、邓颖超等南方局领导人和大后方各省党的负责人。叶剑英担任大后方代表团团长,陈铁铮(即孔原)为副团长。详情参见中共中央党史研究室第一研究部:《中共七大研究》,上海人民出版社2006年版,第110-111页.因此,研究中共在大后方的历史,是研究抗日战争史的重要组成部分。

同时,厘清中共语境下大后方的涵义与特点,对中共党史、国共关系史、抗日战争史也具有一定的学术意义。如在中共党史研究中,过去研究大后方的党史往往就成为南方局的历史,在南方局的相关研究中,对长江局只是作为前后继承的需要而适当叙述,并没有把长江局真正纳入大后方的视野;同时,学界也很少将西北工作委员会、西北局纳入大后方范围予以研究。本文的研究证明:在中共及当时各政治势力的话语体系中,中共的陕甘宁边区及其他抗日根据地并不属于大后方的地理范畴,尽管西北工作委员会及此后的西北局设置在延安,但其主管了西北大后方的相关工作,要研究中共在大后方的历史,从组织机构的角度出发,必须将上述四个主要机构纳入研究视野才能形成真正完整意义上的大后方。

[1] 毛泽东.论反对日本帝国主义的策略(1935年12月27日)[M].中共中央文献编辑委员会.毛泽东选集:第1卷,北京:人民出版社,1991:143.

[2] 中国共产党抗日救国十大纲领(1937年8月25日[J].解放,1937(16):1.

[3] 中国共产党对时局宣言——巩固国共两党精诚团结,贯彻抗战到底,争取最后胜利(1937年12月25日)[M]//中共中央文件选集:第11册,北京:中央党校出版社,1991:410.

[4] 毛泽东.对陕北公学毕业同学的临别赠言(1938年3月3日)[M].中共中央文献研究室编.毛泽东文集:第2卷,北京:人民出版社,1993:106.

[5] 中共中央文献研究室.毛泽东年谱(1893—1949)(修订本)(中)[M].北京:中央文献出版社,2013:56.

[6] 陈绍禹.三月政治局会议的总结——目前抗战形势与如何继续抗战和争取抗战胜利(1938年3月11日)[G]//中共中央文献研究室,中央档案馆编.建党以来重要文献选编(1921—1949):第15册,北京:中央文献出版社,2011:161-162.

[7] 任弼时.中国抗日战争的形势与中国共产党的工作和任务(1938年5月17日)[G]//中共中央文献研究室,中央档案馆.建党以来重要文献选编(1921—1949):第15册,北京:中央文献出版社,2011:333.

[8] 毛泽东.论新阶段(1938年10月12—14日)[G]//中共中央文献研究室,中央档案馆编.建党以来重要文献选编(1921—1949):第15册,北京:中央文献出版社,2011:599-600.

[9] 张闻天.关于抗日民族统一战线的与党的组织问题——在中共扩大的六届六中全会上的报告提纲(1938年10月15日)[G]//中共中央文献研究室,中央档案馆.建党以来重要文献选编(1921—1949):第15册,北京:中央文献出版社,2011:676、706.

[10] 林育英.关于抗战中职工运动的任务——在中共扩大的六届六中全会上发言的一部分(1938年11月5日)[G]//中共中央文献研究室,中央档案馆编.建党以来重要文献选编(1921—1949)第15册,北京:中央文献出版社,2011:719、722、725-726.

[11] 周恩来.反共事件纷起显欲逼成事变——致张冲(1940年12月21日)[G]//中共中央文献研究室编.周恩来书信选集,北京:中央文献出版社,1988:190.

[12] 周恩来.“七七”四年[G]//中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院.周恩来军事文选:第2卷,北京:人民出版社,1997:351.

[13] 中共扩大的六届六中全会决议案(1938年11月6日)[G]//中共中央文件选集:第11册,北京:中央党校出版社,1991:750.

[14] 王稼祥.论目前战局与敌后抗战的几个问题(1939年1月15日)[G]//中共中央文献研究室、中央档案馆.建党以来重要文献选编(1921—1949):第16册,北京:中央文献出版社,2011:13.

[15] 毛泽东.抗日游击战争的战略问题(1938年5月)[G]//中共中央文献编辑委员会.毛泽东选集:第2卷,北京:人民出版社,1993:418.

[16] 林伯渠.陕甘宁边区政府一年来的政况(1938年7月7日)[G]//林伯渠.林伯渠文集,北京:华艺出版社,1996:63.

[17] 张闻天.关于抗日民族统一战线的与党的组织问题——在中共扩大的六届六中全会上的报告提纲(1938年10月15日)[G]//中共中央文献研究室、中央档案馆编.建党以来重要文献选编(1921—1949):第15册:北京:中央文献出版社,681.

[18] G.斯坦因.红色中国的挑战[M].李凤鸣,译,希望书店,1946:12.

[19] 林彪与周恩来向张部长治中所提要求四项之原文及研究意见(1942年12月31日)[G]//秦孝仪.中华民国重要史料初编——对日抗战时期:第五编,中国国民党中央委员会党史委员会,1985:243.

[20] 军委会致龙云电(1944年12月7日)[Z].台北“国史馆”馆藏蒋档,馆藏号:002—090300—00207—183.

[21] 冯治安致蒋介石电(1946年4月16日)[Z].台北“国史馆”馆藏蒋档,馆藏号:002—090300—00016—221.

[22] 毛泽东.关于目前战争局面和政治形势(1939年1月28日)[G]//中共中央文献研究室.毛泽东文集:第2卷,北京:人民出版社,1993:148.

[23] 张廷贵,袁伟,陈浩良.中共抗日部队发展史略[M].北京:解放军出版社,1990:503.

[24] 王世杰日记(1940年8月6日)第2册[M].台湾“中央研究院”近代史研究所,1990:322.

[25] 毛泽东.同赫尔利的谈话(1944年11月8日),中共中央文献研究室.毛泽东文集:第3卷,北京:人民出版社,1996:221.

[26] 毛泽东.时局问题及其他(1945年2月15日)[G]//中共中央文献研究室.毛泽东文集:第3卷,北京:人民出版社,1996:267.

[27] 中共中央文献研究室.周恩来年谱(1898—1949)(修订本)[M]//北京:中央文献出版社,1998:409.

[28] 中共中央文献研究室.毛泽东年谱(1893—1949)(修订本)(中)[M]//北京:中央文献出版社,2013:201.

[29] 金冲及.周恩来传(二)[M].北京:中央文献出版社,1998:582.

[30] 蒋中正.四川民众的光明道路[J].中央周刊,1936(413):36.

[31] 蒋中正.建设新云南与复兴民族[J].华侨半月刊,1935(68—69):5.

[32] 萧李居.蒋中正总统档案:事略稿本:第42册[M].台北“国史馆”,2010:522.

[33] 黄自进,潘光哲.困勉记(下)[M].台北“国史馆”,2011:655.

[34] 萧李居.蒋中正总统档案:事略稿本:第43册[M].台北“国史馆”,2010:20-21.

[35] 蒋介石致龙云电(1941年6月13日)[Z]:台北“国史馆”馆藏蒋档,馆藏号:002—090106—00015—003.

TheExplanationoftheGreatRearAreaundertheVisionoftheCPC

HONG Fu-zhong, WANG Li-yuan

(SchoolofMarxism,ChongqingTechnologyandBusinessUniversity,Chongqing400067,China;ChongqingNo.11MiddleSchool,Chongqing400061,China)

The Great Rear Area of the Anti-Japanese War refers to the Southwest and the Northwest areas which regarded Chongqing as their center and which was also the most important supporting region of the Anti-Japanese national united front during the second KMT-CPC Cooperation .The concept of the Great Rear Area under the vision of the CPC is the intersection of geographical and political concepts and it contains geographic, political, military and other rich contents, emphasizing the integrity of the Kuomintang ruling areas, the two parties’ political differences, and the importance of the Southwest of China, especially Sichuan. It was the last strategic base for China to against Japanese violent invasion and the key to the success of the policy of the Chinese Anti-Japanese national united front. Moreover, it was the Anti-Japanese base and the stage mostly needed by the CPC during the Anti-Japanese War.

the CPC; the Great Rear Area of the Anti-Japanese War; overall Anti-Japanese; Anti-Japanese foothold

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.06.002

2017- 01-12

重庆市教委2017年高校优秀中青年思想政治理论课教师择优资助计划(szkzy2017007)“形塑视域下的中共南方局再研究”

洪富忠(1977—),男,四川宜宾人;重庆工商大学马克思主义学院副教授,博士,主要从事中国近现代史研究。

汪丽媛(1975—),女,重庆南川人;重庆市第十一中学历史教师。

K265.1

A

1672- 0598(2017)06- 0007- 09

责任编校:杨睿)