我国废气排放的空间分布与影响因素研究

王燕+何大梽

摘 要:在经济发展过程中减少废气排放对环境的污染是我国在新时代亟待解决的难题。基于环境库兹涅茨曲线(EKC)理论,采用探索性空间数据分析方法和空间滞后模型对2005—2014年我国31个省市区的二氧化硫和烟尘排放进行分析,结果表明:我国的废气排放呈现出“高—高集聚”(东北地区和华北地区)和“低—低集聚”(西部地区)的空间自相关性;二氧化硫和烟尘排放分别与经济增长呈倒“N”型和倒“U”型曲线关系;影响废气排放的因素是多维而复杂的,且空间溢出效应显著;外商直接投资和人力资本的增加以及创新能力的提升对废气排放有显著的抑制作用,而工业化和城镇化以及人口密度的增加会加重空气污染程度。因此,政府应根据各地实际情况实施差异化的减排政策,各地区应协同治理环境污染;要鼓励创新,促进产业结构升级,并将新型工业化和城镇化与生态文明建设有机结合。

关键词:废气排放;经济增长;创新能力;环境库兹涅茨曲线;空气污染;空间溢出效应

中图分类号:F061.5;F224.0 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2017)06-0042-07

一、引言

改革开放以来,我国经济增长迅速,已跃居成为世界第二大经济体。但在以经济发展为重心的同时,忽视了对生态环境的保护,尤其是在工业发展中排放的废水、废气等对生态环境造成了不良影响(马晓倩 等,2016;赵海霞 等,2008;刘习平 等,2016)。在新的时代背景下,传统的粗放型经济增长已经遭遇瓶颈(高波 等,2012),环境污染问题已成为实现可持续发展的“拦路虎”。党的十九大提出,“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境。”因此,实现经济发展方式的转变迫在眉睫,需要我们深入研究环境污染与经济增长之间的关系,以探求经济建设与生态文明建设的协同之路。

关于经济增长与环境污染的关系,国内外学者进行了深入研究。其中,影响比较深远的是Grossman和Krueger(1995)提出“环境库兹涅茨曲线(EKC)”,随后,部分学者丰富和发展了EKC理论;时至今日EKC模型仍然被很多学者作为研究环境污染与经济增长关系的参考和模板(Brock et al,2004)。然而,Stern(2004)对有关文献的梳理发现,传统的“倒U型”EKC并不具有一般性,由于在計量过程中考虑的变量没有涵盖所有的影响因素,仅仅反映了部分环境指标与经济增长的关系,因此,其不具备令人完全信服的统计基础。虽然大多数文献都将EKC作为衡量环境与经济之间关系的实证标准,但随着数据的丰富、影响因子的多样化(如产权、能源结构、人口密度、法律法规等),相关研究结果表明二者之间的关系表现出多样化特征,EKC只能作为一个经典但非唯一的标准。可见,环境污染程度绝不仅仅取决于经济发展水平,需要进行多因素的综合考量。单就废气排放而言,除经济增长外,现有文献主要从以下三个大的方面来研究废气排放的影响因素:

一是外商直接投资、产业结构、人口等经济因素对废气排放的影响。Tang等(2015)研究发现,外商直接投资与雾霾污染程度之间正相关;同时外商直接投资又对产业升级有着促进作用,并会促进企业创新,进而减少废气的排放(李政 等,2017);因此,外商直接投资与空气污染之间没有严格的单向相关关系,需要结合实际情况来具体分析(He,2006)。齐园等(2015)认为,不同地区三次产业结构的转变对于二氧化硫排放量的影响是不同的,提高第三产业比重并不一定能够减少二氧化硫的排放,但是第二产业内部的升级能够促进减排。城市居民数量的增加无疑会增加废气排放量,加重环境的承载压力(孙淑琴,2014);而居民环保意识的增强和综合素质的提高则有利于环境保护(Gradus et al,1993)。此外,一些发展中国家为了发展经济、吸引外资、增加就业,不惜降低环境标准甚至是以牺牲环境为代价,形成了导致空气质量恶化的“逐底竞争(Racing to the bottom)”(Wheeler,2000)。

二是创新能力及其影响因素对废气排放的影响。蔡昉(2008)认为,被动地等待库兹涅茨转折点的到来已无法应对日益增加的环境压力,要化被动为主动就不能忽视创新在发展中的作用。Cole和Elliott(2008)研究发现,企业的R&D经费投入越多,生产过程中对空气的负外部效应就越小。然而,创新对于环境的净化效应也非绝对,R&D投入水平的提高能在一定程度上抑制环境污染,但却也在一定程度上促进了能源的消耗(吴继贵 等,2016)。政府也可以通过约束危害环境行为以及促进创新行为来改善环境,如中国的改革开放,促使各地区对外经贸更加频繁、吸引更多外商投资,这一过程会通过经济规模的扩大、经济行为方式的转变和生产技术的革新对环境状况产生影响(Crossman et al,1991)。

三是空间溢出效应。随着空间经济学的发展以及空间计量方法的应用,越来越多的文献开始关注区域之间废气排放的空间溢出效应。城市与城市之间、地区与地区之间的空间溢出效应使得高污染区的废气向低污染区转移,导致污染由局部地区向整个地区扩散。重污染地区已经不仅仅局限于主要的工业化大城市,还存在于一些小城市、乡村和靠近大城市的边缘地区;因此,大城市的发展不能只考虑自身的经济效应,还应当与周边地区的发展相协调,避免空气污染的扩散(Li et al,2014)。

综上所述,大部分文献在基于EKC理论研究环境污染与经济增长的关系时分别加入了创新因素(如R&D)、经济因素(如FDI、产业结构)以及人口因素,但都是单独讨论,分别只侧重于创新、外商投资、产业结构或人口因素,这样得出的结论并不全面。有鉴于此,本文采用2005—2014年我国除港、澳、台地区外的31个省、市、自治区的相关数据,通过探索性空间数据分析探究我国废气排放的空间相关性和集聚特征,并基于EKC理论运用空间计量模型研究影响废气排放的主要因素,以期为各地区有效降低废气排放,实现经济与环境的协调发展提供政策参考和经验依据。endprint

二、我国废气排放的空间关联与聚集特征

探索性空间数据分析(ESDA)是一种具有识别功能的空间数据分析方法,被广泛运用于研究各种变量的空间关联性和集聚现象。ESDA主要使用两类工具:一类是用于分析整个研究区域空间分布特征的全局莫兰指数(Global Morans I Index)和盖里指数(Gears I Index),另一类是用于分析局部研究区域空间分布特征的局部莫兰指数(Local Morans I Index)和盖里指数。本文运用全局莫兰指数来分析我国废气(包括二氧化硫和烟尘)排放的空间自相关性(I>0表明存在正的空间自相关,I<0表明存在负的空间自相关,I=0则不存在空间自相关),运用局部莫兰指数和LISA集聚图进一步分析局部区域的空间关联情况。鉴于废气排放与经济发展高度相关,本文选用经济距离空间权重矩阵进行计算;研究的时间区间为2005—2014年,空间范围为我国除港、澳、台地区外的31个省、市、自治区;所有原始数据分别来自国家统计局官方网站、各省市区2006—2015年统计年鉴和EPS全球统计数据分析平台。

本文运用Stata 14.0软件计算全局莫兰指数(见表1),并画出2005年和2014年的莫兰散点图(见图1);利用Arcgis10.1软件画出2005年和2014年局部莫兰指数LISA集聚图(见图2)。2005—2014,我国二氧化硫排放的全局莫兰指数在0.121~0.185之间,都通过了10%的显著性水平检验;烟尘排放的全局莫兰指数在0.218~0.315之间,都通过了5%的显著性检验水平。说明我国的废气排放存在显著的空间自相关性,即废气排放并非是随机分布的,而是表现出较为显著的空间集聚特征。根据图1,大部分地区都分布在第一和第三象限,即高—高集聚区(HH)和低—低集聚区(LL)。具体来讲,在2005年和2014年,二氧化硫排放分布在第一和第三象限的地区数分别为19个和17个,占地区总数的61%和55%;烟尘排放分布在第一和第三象限的地区数分别为20个和24个,占地区总数的65%和77%。可见,我国废气排放存在正的空间自相关性,总的来说,表现出高排放量地区和低排放量地区分别聚集的空间分布特征。

进一步从LISA集聚图来看,两种废气排放的局部空间集聚现象也是明显的:二氧化硫排放的高—高集聚区主要集中在华北地区,该区域工业活动密集,人口较多,经济发展较为发达;低—低集聚区则集中在西部地区,这些地区人口密度较小,经济发展较为落后。烟尘排放的高—高聚集区主要集中在东北地区和华北地区;低—低聚集区则同样分布于较为落后的西部地区。

三、我国废气排放的主要影响因素

本文所用变量包括废气排放、经济指标、创新指标和其他指标。废气包括二氧化硫(SO2)和烟尘(DUST),采用各地区排放量衡量。经济指标包括GDP、外商直接投资额和环境污染治理投资总额。根据EKC理论,随着经济增长和收入增长,污染排放量会呈现先增后降的趋势;FDI将会促进产业的创新效率,进而减少废气的排放;有效的污染治理也会在一定程度上减少废气的排放。创新指标包括R&D投入、专利授权数和高校科研人员数。我国废气排放主要源自工业生产活动,生产技术的革新在提高生产效率的同时往往会减少废气的排放,因此,创新能力与废气排放负相关。其他指标包括工业化水平、人口素质水平、城鎮化率、人口密度、货运量、运输总里程等。

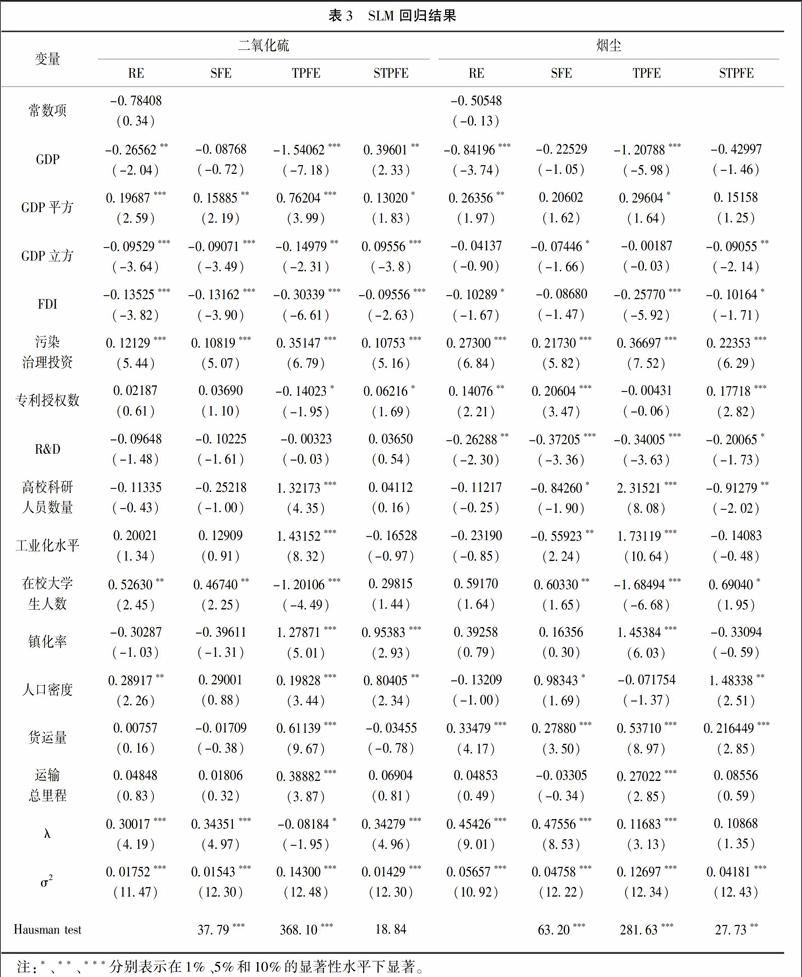

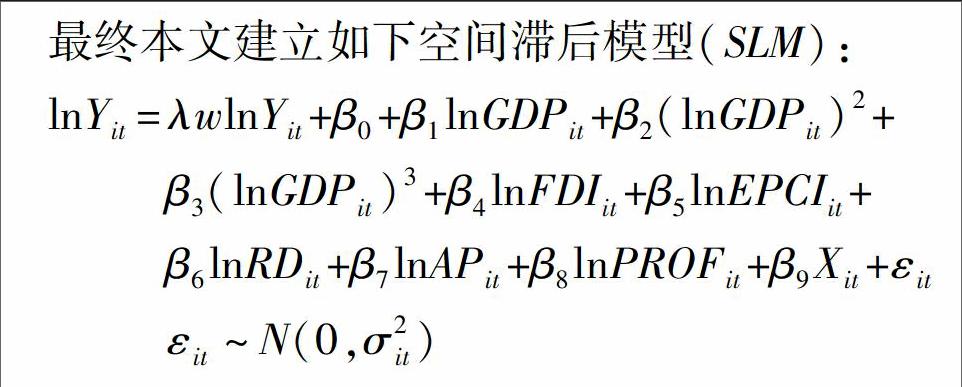

随着空间统计学和地理信息系统(GIS)的发展,空间计量模型越来越丰富,常见的有空间杜宾模型(SDM)、空间误差模型(SEM)和空间滞后模型(SLM)。本文的研究适合采用空间误差模型或空间滞后模型,通过拉格朗日乘子检验(Lagrange Multiplier)和稳健的拉格朗日乘子检验(Robust Lagrange Multiplier)来对SEM和SLM进行选择(见表2),结果表明应选择SLM。对于SLM又可以分为随机效应模型(RE)、空间固定效应模型(SFE)、趋势固定效应模型(TPFE)和空间—趋势固定效应模型(STPFE),对固定效应与随机效应的选择见表3最后一行的豪斯曼检验(Hausman Test)。

其中,Yit为i地区在第t年的二氧化硫排放量或烟尘排放量,GDPit为i地区在第t年的GDP,FDIit为i地区在第t年的外商直接投资额,EPCIit为i地区在第t年环境污染治理投资总额,RDit为i地区在第t年的研究与开发经费投入,APit为i地区在第t年专利授权数,PROFit为i地区在第t年高校科研人员数量;Xit表示一系列影响废气排放的控制变量,包括工业化水平(IS)、在校大学生人数(STU)、城镇化率(URB)、人口密度(POP)、货运量(FT)、运输总里程(MOT);λ为空间自回归系数,W为空间权重矩阵,wLnYit为空间滞后变量,εit为服从正态分布的随机误差项。通过Stata14.0软件进行回归,结果见表3。

从以二氧化硫为因变量的回归结果来看,GDP及其二、三次方变量的系数均显著,且系数符号依次为负、正、负,表明二氧化硫的排放与经济增长呈倒“N”型EKC关系,即二氧化硫排放量随着经济的增长先下降后上升,随后又下降。从以烟尘为因变量的回归结果来看,GDP及其二次方变量的系数显著,系数符号分别为负、正,表明烟尘排放与经济增长之间呈倒“U”型EKC关系,即烟尘的排放量随着经济增长先上升后下降。此外,外商直接投资的增加有利于废气排放的减少,而环境污染治理投资与废气排放正相关,表明各地区对废气的治理力度不够;专利授权数与二氧化硫排放负相关,R&D投入与烟尘排放负相关,表明创新有利于减少废气排放;工业化和城镇化水平都与废气排放正相关,表明工业增长和快速城镇化带来了废气排放增加,工业生产中的废气排放还需要大幅降低,城镇化对空气治理造成的负担也不容忽视;人口密度、货运量以及运输总里程的增加都会在一定程度上增加废气排放,而人口素质(在校大学生人数)的提高有利于废气减排。endprint

表3中的λ值均显著,表明废气排放具有空间溢出效应。废气的数量、密度,风速、风向以及地区的产业布局和结构等都是影响其空间溢出效应的因素。实际上,空间地理因素也会影响废气排放溢出效应的大小,在地势平坦无起伏的地区溢出效应可能比较明显(如华北地区),而在地势起伏较大、崇山峻岭较多的地区溢出效应就不太明显(如重庆等西部地区)。

四、结论与启示

我国的废气排放呈现出“高—高集聚”(东北地区和华北地区)和“低—低集聚”(西部地区)的空间自相关性,二氧化硫和烟尘排放分别与经济增长呈倒“N”型和倒“U”型曲线关系;影响废气排放的因素是多维而复杂的,且空间溢出效应显著;外商直接投资和人力资本的增加以及创新能力的提升对废气排放有显著的抑制作用,而工业化和城镇化以及人口密度的增加会加重空气污染程度。

“先污染,后治理”的发展方式已无法适应新时代的发展要求,不计代价的经济增长已使部分地区环境恶化;但也有部分地区的环境得到了较好的保护。因此,政府在制定减排政策时应当考虑到地区之间的差异性,政策力度不应“一视同仁”。空气污染的空间溢出效应显著,有必要在各地区间建立统一的废气排放管控和协调机制,相关环境治理政策應该打破地区行政壁垒;各地区政府则应当建立废气排放预警系统,并共同构建环境信息共享平台。新型工业化的推进必须重视环境保护,一方面,要鼓励创新,积极发展低碳技术,促进产业结构升级,减少废气排放;另一方面,也要进一步加大污染治理投入。而环境保护投入的增加对经济增长的促进不明显(王领 等,2013),需要政府对企业行为进行规范,并提高环境治理的财政支出。新型城镇化要与生态文明建设有机结合,虽然城镇化有助于扩大内需、调整产业结构、推动社会发展,但传统的快速城镇化也会带来越来越突出的环境问题,越来越多的人口聚集到城市会增加废气的排放,加剧城市生态环境承载压力。因此,应积极探索新型工业化和新型城镇化道路,在经济发展的同时实现人与自然的和谐发展。

参考文献:

蔡昉,都阳,王美艳.2008.经济发展方式转变与节能减排内在动力[J].经济研究,43(6):4-11.

高波,陈健,邹琳华.2012.区域房价差异、劳动力流动与产业升级[J].经济研究,47(1):66-79.

李政,杨思莹,何彬.2017.FDI抑制还是提升了中国区域创新效率?——基于省际空间面板模型的分析[J].经济管理,39(4):6-19.

刘习平,盛三化.2016. 产业集聚对城市生态环境的影响和演变规律——基于2003—2013年数据的实证研究[J].贵州财经大学学报(5):90-100.

马晓倩,刘征,赵旭阳,田立慧,王通.2016京津冀雾霾时空分布特征及其相关性研究[J].地域研究与开发,35(2):134-138.

齐园,张永安.2015.产业结构演变与工业二氧化硫排放的关系——以京津冀为例[J].城市问题(6):54-62.

孙淑琴.2014.城镇化中的城市污染、失业与经济发展政策的效应[J].中国人口·资源与环境,24(7):59-64.

吴继贵,叶阿忠.2016.环境、能源、R&D与经济增长互动关系的研究[J].科研管理,37(1):58-67.

王领,杨阳.2013.环保投入与经济发展关系的实证研究——基于上海1991—2010年数据[J].中央财经大学学报(11):69-74.

赵海霞,曲福田,朱德明,等.2008.经济快速增长阶段环境污染的特点及福利损失[J].干旱区资源与环境,22(1):97-101.

BROCK W A,TAYLOR M S. 2004. Economic growth and the environment:A review of theory and empirics[R]. National Bureau of Economic Research,1(B):1749-1821.

COLE M A,ELLIOTT R. 2008. Industrial activity and the environment in China:An industry-level analysis[J]. China Economic Review,19(3):393-408.

GRADUS R,SMULDERS S.1993. The trade-off between environmental care and long-term growth:Pollution in three prototype growth models[J]. Journal of Economics,58(1):29-51.

GROSSMAN G M,KRUEGER A B.1995. Economic growth and the environment[J]. The Quarterly Journal of Economics,110(2):353-377.

GROSSMAN G M,KRUEGER A B. 1991. Environmental impacts of North American Free Trade Agreement[J]. The Quarterly Journal of Economics.

HE J.2006. Pollution haven hypothesis and environmental impacts of foreign direct investment:The case of industrial emission of Sulfur Dioxide(SO2)in Chinese provinces[J]. Ecological Economics,60(1):228-245.endprint

LI Q,SONG J-P,WANG E-R,HU H,et al. 2014. Economic growth and pollutant emissions in China:A spatial econometric analysis[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment,28(2):429-442.

STERN D I. 2004. The rise and fall of the Environmental Kuznets Curve[J]. World Development,32(8):1419-1439.

TANG D-L,LI L,YANG Y-H. 2016. Spatial econometric model analysis of foreign direct investment and haze pollution in China[J]. Polish Journal of Environmental Studies,25(1):317-324.

WHEELER D. 2000. Racing to the bottom? Foreign investment and air quality in developing countries[J]. Development Research Group World Bank.

Abstract: Emissions to the environmental pollution is an urgent problem to be solved in the new era of China. This paper uses the Exploratory Spatial Data Analysis method (ESDA) to carry out spatial autocorrelation analysis of the pollution emissions of sulfur dioxide and dust in 31 provinces and municipalities of China from 2005 to 2014, based on the basic model of EKC theory, and the use of spatial measurement model to explore the impact of Chinas economic growth on emissions. From this productive analysis, we can find that(1)the pollution emission of sulfur dioxide and dust in the provinces and municipalities of China shows the spatial autocorrelation of high-high aggregation in northeast region and Beijing-Tianjin-Hebei region and low-low aggregation in west region,(2)the emissions of sulfur dioxide and dust respectively with economic growth fall in “inverse N” type and “inverse U” type curve,(3)the improvement of innovation ability can improve the quality of atmosphere to a certain extent and the acceleration of the urbanization process will exacerbate the waste gas emissions. Combining with the research conclusion, this paper puts forward the following suggestions. Firstly, the government should establish a joint prevention and control mechanism of regional emission of sulfur dioxide and dust among the regions and fully realize the coordination development of economic and environmental pollution treatment, making differentiated strategy to reduce emissions, then, should consider the technological progress for the promotion of emission reduction, the government should also encourage innovation, and effectively promote the upgrading of industrial structure, and finally, combine urbanization development with ecological environment construction.

Key words: waste gas emission; economic growth; innovation ability; environment Kuznets curve; air pollution; spatial spillover effect

CLC number:F061.5;F224.0 Document code:A Article ID: 1674-8131(2017)06-0042-07

(編辑:夏 冬)endprint