广东开平碉楼—舶来样式与传统工艺的碰撞

徐怡芳,王健

广东开平碉楼—舶来样式与传统工艺的碰撞

徐怡芳,王健

本文通过对广东粤中开平地区的近代碉楼建筑的历史背景的分析,检讨了开平碉楼所呈现的异域建筑样式与地方建筑传统技艺的冲突。

开平碉楼,舶来样式,传统建筑技艺

粤中的侨乡地区以近代华侨村落遍布、华侨及侨胞众多而著称。包括台山、恩平、开平、新会和鹤山一带,原常将开平、新会和台山一带称作“三邑”,后扩大范围,将台山、恩平、开平、新会等县统称“四邑”。本文讨论了开平侨乡地区近代民间碉楼建筑在近代化进程中所体现出来的传统性工艺外来或舶来现代性的关系及其冲突问题。

1 外来文化的进入

我国近代的东南沿海各地区都曾经陆续发生过居民被迫外逃、海外移居、出洋求生等等社会现象,形成了沿海地区众多的侨乡聚落。数载以往,这些地方的绝大部分侨民都会返回故里,或长期留居下来,或定时往返于祖国和侨居地。随着侨民的往返去来,侨居地的文化形态便渐渐渗入,包括异乡生活习俗、生活方式以及建筑形象等等。

2 社会与历史背景

清代时期的广东开平及邻近地区,多山地及丘陵,人均可耕地少,贸易欠发达,农业生产收入较低,社会生活及文化形态属于粤中系统,聚落形态和建筑形制也基本相像(图1)。

近代时期,开平地区社会环境动荡不安,造成商业经济低迷和城镇生活水平普遍下降,居民生境极为艰难。促使开平及四邑地区经济状况较差的农民和贫民,纷纷以“合约华工”的身份到海外的美洲或南洋等地谋生;同时,一些商人、士绅也陆续出洋开拓新的出路。出洋一时成为风气,开平诸乡更有不少人举家过海出洋,移居海外,家产和房屋被弃置。自愿出国寻求更广阔的致富天地、被或被迫逃向海外的移民,后来也成为外国文化进入中国的中介体。他们带回了各类异域文化:生活方式、各式物品、工具以及建筑样式等。在西方前工业社会和异域文化背景的浸染之下,归侨在思想意识、生活方式等方面变得更为开放和多元化,眼界也更加开阔。

2 防御性碉楼

3 开平碉楼的建筑形态

开平地区民居形制与粤中民居的主体存在着一定的差异,地方建筑形式和形象符号系统具有较为明显的离散性。该地区的碉楼民居,既是发端于当时当地的一种特殊建筑类型,其形式可谓“千姿百态、琳琅满目”、风格多样。从现存的上千座碉楼的形象来看,较为普遍和典型的有:传统硬山式、中西合璧式、古罗马式、巴洛克式、西班牙式、德国城堡式、伊斯兰教堂式、新古典式、别墅式、庭园式和教堂式等10余种。通过各种实例的使用功能方面的分析,通常可将此一地区碉楼分为居住防卫型、实用型、休憩观览型等3类。

第一类:为防御匪盗袭扰而建,有避险、暸望、预警功能以及储物等辅助性的功能(图2)。

第二类:可供当时少量家庭人员居住,而且是适应生活方式的一个组成部分,例如立园等园墅类型(图3)。

第三类:内部空间和设施并不适宜一般情况下的居住生活,而仅用以登高远眺、休闲之用(图4)。

3 立园

4 休闲型碉楼

华人华侨在其侨居地所能见到的最为华丽和富于特色的物质形象,莫过于建筑。其时,近代的美国和北美城市正是欧洲古典主义、新古典及折衷主义建筑形式的盛行期,现代主义尚处于流行初期。而在南美洲各地,则以西班牙建筑风格和样式为典型和主流,当时当地的这些建筑现象都深深地影响着华人的审美取向和对建筑形象的关注点,也是华侨仰慕的对象。碉楼建筑便成为这种心态的物质载体之一。

民国初期,中国还未广泛出现职业建筑师及建筑设计行业,只是在广州、上海、南京、镇江、北京、天津等几个主要的中心性城市有极少量归国建筑师开展设计业务,而且专业的建筑活动较少深入到僻远的传统乡村。很多有条件即将回国于四邑或粤中的其他地方(例如广州、江门、开平、汕头、石龙等地区性商业化中心城市)建造住宅的华人便委托当地建筑设计师设计出建筑图样,并带回故乡进行自用住宅的建设。也有部分华人仅采取异域建筑上的个别纹饰和构件样式,以照片、书籍或图纸等形式带回国内的乡间,将其作为蓝本委托当地的工匠建造。由于主人衣锦还乡、荣宗耀祖的心理,洋派的碉楼在进行建筑和装饰设计时,并不注重内部使用功能的改善,而是力求其外观的豪华气派,并强调与众不同。

4 外来样式与传统技艺的冲突

近年来,国内诸多学者对于广东开平侨乡地区的近代碉楼建筑进行了大量的基础性研究,包括侨乡近代社会、建筑测绘和地方文化研究等,文化界和建筑界对广东开平侨乡的民间碉楼建筑的基本结论是肯定的,即将其确定为“中外建筑艺术和文化相融合的、独特的地方民间建筑”。碉楼的民间学术研究可谓丰富多彩,人们的重视程度也在逐步增加。10年前,当地政府及相关组织申报将开平侨乡碉楼建筑群正式列入了世界历史文化遗产名录。然而,通过调查和分析研究可以发现,开平侨乡地区各式碉楼的营建存在着以下问题,这直接影响到对于其真正的艺术和文化价值的判断。

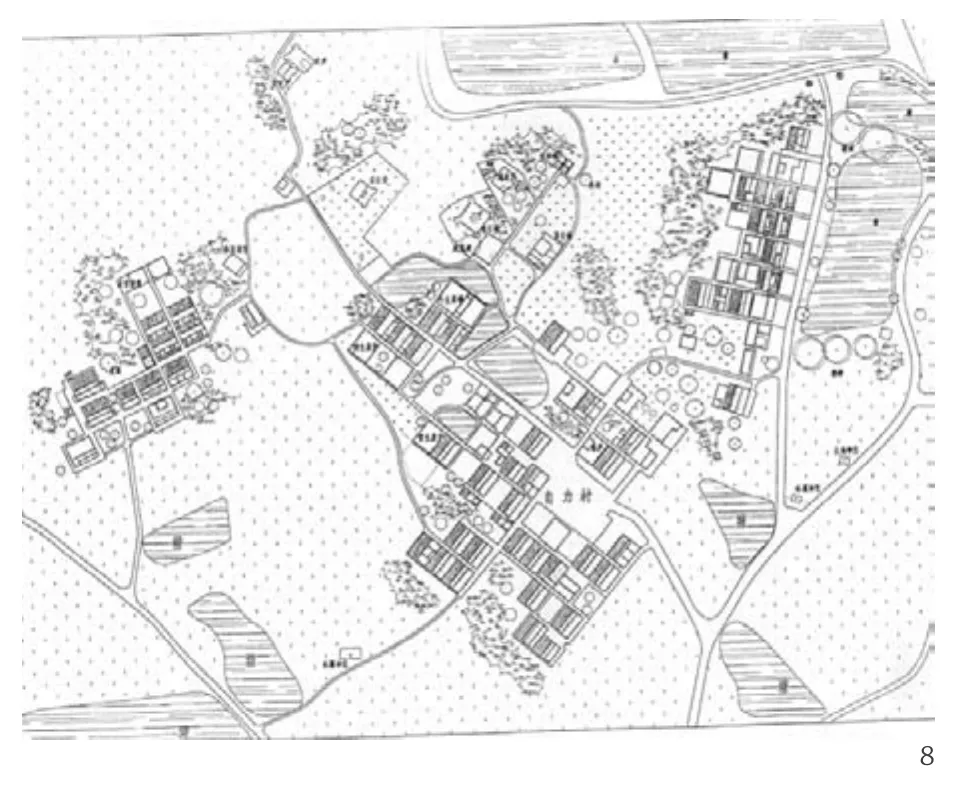

首先是分布随意。相当一部分的碉楼建筑,在选址上都与主人所在的村落没有任何空间上的关照和逻辑上的联系。它们一般孤立于村外田间地头,或挤占着村内有限的空场隙地,空间布局与位置任由主人随意地安排,造成了建筑与村落的原有空间形态的不协调。大部分碉楼建筑并不对村落空间与景观起到改善和丰富的作用,在不长的一段时间里逐渐被荒弃,单体碉楼自身通常无法沿续使用(图5、6)。

5 碉楼外观

6 碉楼形式

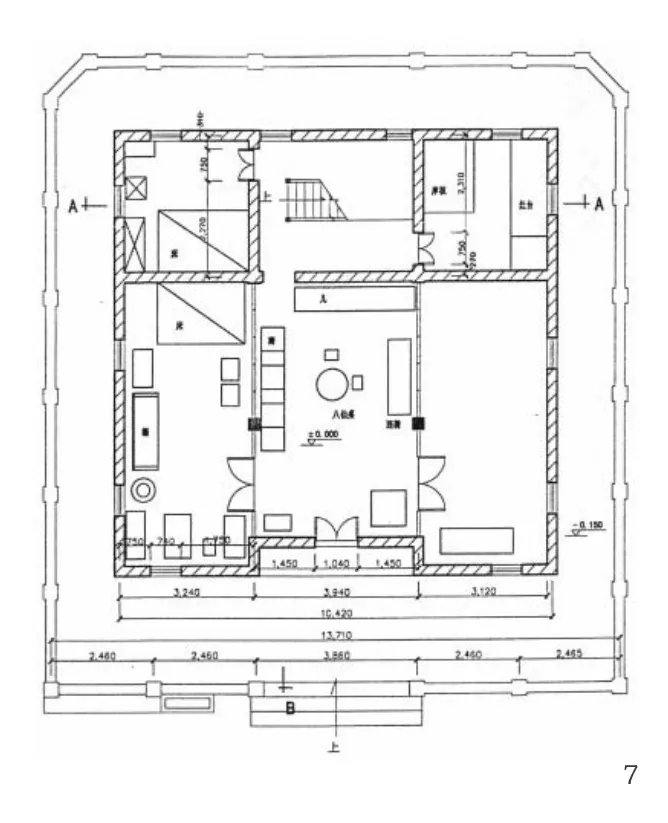

7 碉楼典型平面

8 开平地区典型村落平面示意

9 碉楼的细部

10 开平碉楼与环境

其次是形象单调。绝大部分碉楼的空间形式和平面处理都极其简单,被保留的部分装饰物的形式也较为单调。囿于所掌握的营造工艺传统,本地工匠在施工过程中都会对原型构造、面饰材料等进行大幅度的简化和删节,外国原型建筑上的一些复杂细部与构件被舍去,甚至原型都会被省略或剪裁。因而,由于技术手段、施工工艺、建造工具和建筑材料的限制,大多数的碉楼建筑并未能够正常、准确、地道的引用西方古典建筑系统的造型语汇和纯粹的装饰符号,也极少有碉楼能够恰如其分地保持原物所具有的比例和尺度。

碉楼的形式与源建筑形式相互背离。多数碉楼的体量、尺度和外观与源建筑互不相关。在体量上适宜于防御性或观览性的建筑,又会与当地的原有民居形式相背离(图7、8)。

建筑材料被替换为本地材料。由于不可能选用需耗费大量工时和资金的纯正石材等材料,碉楼建筑只能采用本地工匠所熟悉的灰塑、灰雕类的用材和手法,个别的碉楼也只是在局部采用极少量的简单形状的条石或块石。同时在装饰上又融入很多的地方化意识及中西合璧式的审美观念,但是又不能够突破传统技艺的限制,一般的材料处理和构造作法较为生硬,新的建筑技术成分并不多,并未出现技术上辉煌而有益的进展,故装饰手法的陈旧导致了形象趋于保守(图9)。

外观封闭是碉楼的普遍特征。从总体上看,碉楼的防御性功能要求决定了其封闭性的外观,形成单一的形式:厚墙、小窗(绝大多数碉楼的底层是不开窗或极少开窗的),厚重、狭小而坚固的入口门,碉楼顶部的暸望塔和凉亭式样的装饰。

总体缺乏体系。碉楼建筑的外部所用装饰和细部处理基本上是模仿和移植的,而且,大部分碉楼上所加的装饰内容一般无连贯性和更多的表现意义,其主体结构、体形和造型同异文化建筑形式和符号不能够完美地结合、交融和吸收的程度尚浅(图10)。

从某种意义上来讲,碉楼现象的出现也反映了开平的四邑地区乃至广东地域文化的包容度,即接受新异建筑样式所采取的积极态度。但是,在当时的社会背景下,这样的包容方式却又是以审美思想的迷乱、盲目效仿和畏惧灾难等意识为前提的。对于开平当地的社会环境来说,不论采取什么样的建筑形式,碉楼的防御性功能都是被放在第一位的,碉楼的各种基本功能也只能够借此得以体现。因此,作为一种特定时期、特殊社会背景、国际文化与中国近代化相互撞击之下的产物,碉楼之于生活的意义以及它的适应性和实际功能都只是暂时的、局部的,碉楼现象所反映出来的外来样式与传统建筑技艺之间的矛盾与冲突现象等需要予以更多的关注,并在后续的研究当中进一步厘清。

5 结语

本文希望引起注意的是,侨乡碉楼建筑产生的背景反映出的是不同文化的碰撞而非融合。事实上,华侨侨居的西方国家的文化和建筑形象的进入在碉楼形式这一点上,仅仅只是单向的和片段的,从它们的具体形象方面来分析,也可发现许多摹仿、“符号剪贴”、比较生硬的组合、建造的随意性等现象。所以,我们看到在社会环境、经济状况不稳定的民国前期,碉楼并未得到最基本的发展和普及。其次,一旦侨民返回侨居地,这种融合或输入也随之停顿甚至终止,使得碉楼的发展失去起码的推动力。因而,本文采取了质疑性的视角,对于样式与传统的冲突表现给予分析,以说明碉楼的出现只是在一个短暂的时间段,其建筑形式一直未能在更大区域构成广泛影响。

申请进入世界文化遗产不是坏事,关键要看这个对象能够带有的真正价值和所具有的历史性影响,如果这仅仅是一种历史源流当中的一次短暂的、局部的现象而又不能够广泛代表当地民间建筑的艺术水平和系统,那么它们的意义也仅仅限于局部。

在近年来的区域开发和新村建设过程中,各村落也不断地拆毁了许多废弃的碉楼,其数量急剧减少,剩余碉楼质量也日渐下降。这说明,随着社会的进步和生活方式的改变,碉楼这一历史的文化印记如果缺少必要的保护和利用措施,最终也只能够留存于历史研究的资料库和有限的文化旅游的线路中了。□

[1] 吴前进. 美国华侨华人文化变迁论[M]. 上海社会科学院出版社,1998: 71.

[2] 中华人民共和国国家文物局.开平碉楼[R]. 申报世界遗产公约资料.

[3] 陈志华. 外国建筑史(十九世纪末叶以前)[M].中国建筑工业出版社,1979: 217.

[4] 樊炎冰. 开平碉楼与村落[M]. 中国建筑工业出版社,2008.

[5] 麦小麦. 开平碉楼[M]. 广东教育出版社,2010.

Guangdong Kaiping Towers: Collision Between Imported Styles and Traditional Crafts

XU Yifang, WANG Jian

Based on the analysis of the historical background of modern towers in Kaiping area of Guangdong Province,this paper reviews the conflict between the exotic architectural style and the traditional techniques of local architecture.

towers, imported styles, traditional crafts

徐怡芳,北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授,北京建工建筑设计研究院教授工作室主持人王健,北京建工建筑设计研究院,高级建筑师

2016-12-15

1 开平地区的建筑形态