城中村集体行动何以可能?

——基于西头新村自发合作治理的个案研究

◎ 刘启超 章 平

城中村集体行动何以可能?

——基于西头新村自发合作治理的个案研究

◎ 刘启超 章 平

城市化的快速发展,使深圳成为全国唯一没有农村的城市,也使深圳市成为全国城中村数量最多的城市。城中村有其历史作用和价值,也暴露了一些问题,深圳市政府把城中村的改造治理提上议程。在“强政府-弱社会”的背景下,城中村的改造治理往往采取“政府主导,市场运作”的方法。因此,很少有村民自发合作治理的集体行动发生。本文利用西头新村这一天然田野实验室,以集体行动的逻辑为视角,来探讨在无公权力和开发商参与下,自发合作治理的集体行动得以形成的机制。在“利维坦式”和市场化之外,为城中村的改造治理提供新的视角。本文认为在改造治理过程中,政府应转变改造治理的思路和更多地兼顾流动人口利益,为这些流动人口提供居住之所。

城中村集体行动 自发治理 自主组织 流动人口

改革开放以来,随着经济的快速发展,中国的城市化进程不断推进,取得了举世瞩目的成就。但同时也应看到城市化过快发展所带来的一系列问题:盲目扩张、无序发展和粗放发展,还有城中村问题。城中村是中国所特有的一个现象,国外有类似于城中村的贫民窟和边缘社区,但它们与城中村虽在某些特征相似,却有本质区别,因为中国的城中村不仅是一种居住形态,也是一种社会形态。

一、问题的背景

30年超常规的城市化进程,让深圳成为全国城中村最多的城市。据统计,截至2016年3月,深圳特区共有1326个城中村,它们历史长短不一,历史长的可以追溯到特区成立之初,短的不过十几年。特区成立初期,深圳城中村数量不多,且多集中在罗湖区。随着特区经济发展速度加快,工业用地需求增加,导致大量农村土地被征用,新村数量不断增多①。在征地的过程中,政府绕开了具有复杂背景的宅基地,征用了相对省事的农业用地,这既是出于成本考虑,也是受到了城乡二元制度的约束。上世纪80年初,一些通过“三来一补”富裕起来的居民开始建设新房,数量虽不多,但由于缺乏规划,局面比较混乱。1982年深圳政府出台的《深圳市经济特区农村社员建设用地的暂行规定》规定在农民住宅用地旁划出一块新地,用来开发建设,并提出了一系列有关新村的划定标准;受当时政府财力限制,只把原村民住宅用地(旧村)国有化,而未将旧村用地全部国有化。80年代中期,原当地居民开始在划定的住宅用地红线内盖建新村,使新村数量快速增加。1987-1992年,随着新村已基本划定,新村数量稳定,再加上对人口流动的限制,城中村数量也趋于稳定。到了20世纪90年代,由于外来流动人口的涌进,造成房屋租赁市场需求大量增加,城中村居民开始加建楼层用于出租。1992年,深圳市政府决定实施农村城市化政策,对农村集体土地进行统征②,完成了特区内集体土地国有化。2004年,深圳市完成了对关外土地的国有化;同时为了建设现代化、国际性大都市,深圳市政府开始对城中村进行有规划地治理,并于2004年10月出台了《深圳城中村(旧村)的暂行规定》;2005年4月又颁布了《深圳城中村(旧村)的暂行规定的实施意见》,市政府成立领导小组,负责城中村的改造工作。2016年11月深圳市规划国土委发布的《深圳市城市更新“十三五”规划》指出,要在计划期内完成对约20个城中村改造项目,但采取“以综合整治为主,审慎拆除重建”的原则,改变了以往单纯的拆除重建模式。2016年12月新修订的《深圳城市更新办法》继续鼓励权利人自行改造。综上所述,深圳城中村是市场经济与城乡二元制度碰撞的背景下,村民利用自治的政治资源(村委,非正式宗族)、城市发展提供的机会和对抗城市发展的侵蚀,在与城市和市场的互动中产生的[1]。在治理改造过程中,政策制定者和学术研究者仅仅基于“城乡分割,城市偏好”的传统思维,认为城中村是深圳市建的一大败笔,必须对其进行彻底改造,是否抓住了城中村问题的本质?

对于深圳城中村的评价,我们要从政府和社会不同角度分析。从政府角度来看,在整个深圳市发展过程中,城中村为深圳工业化提供了建设用地,而房屋租赁业在刺激房地产市场方面起了促进作用。同时城中村也对深圳城市化的发展产生了一些不好的影响,带来“脏乱差”等一系列问题,尤其是管理问题。城中村虽在城市规划范围之内,实际上在管理上自成一体,各自为政,游离于城市管理之外,成为一个独立于城市管理之外的封闭社区,政府部门无法将其纳入城市管理系统。

表1 深圳城中村发展的四个阶段

从社会角度看,其为一块“价值洼地”,城中村的低生活成本为流动人口提供了落脚地。据《深圳晚报》报道,深圳市“合法建筑”约为200万套,最多能容纳约600万人③,但2015年深圳常住人口约为1137.87万人,那将近737.87万的人口居住在哪里?答案只能是城中村[2]。许多城中村还蕴藏了大量创新力量,例如整体素质最高的城中村桂庙新村,最具艺术气息的城中村大芬村,平均学历最高的城中村马蹄山村。此外,深圳的许多企业家,发明家和公益领袖也是从城中村走出来的,正如当代著名城市规划学家约翰·弗里德曼所说:“最能代表深圳、最能体现深圳精神、最能表达深圳生活之活力与魅力的,就是城中村。”因此,深圳城中村有其历史作用和价值,但现在暴露出一些问题,成为社会管理的盲区。因此,有必要对其进行治理,但要注重思路和方法。

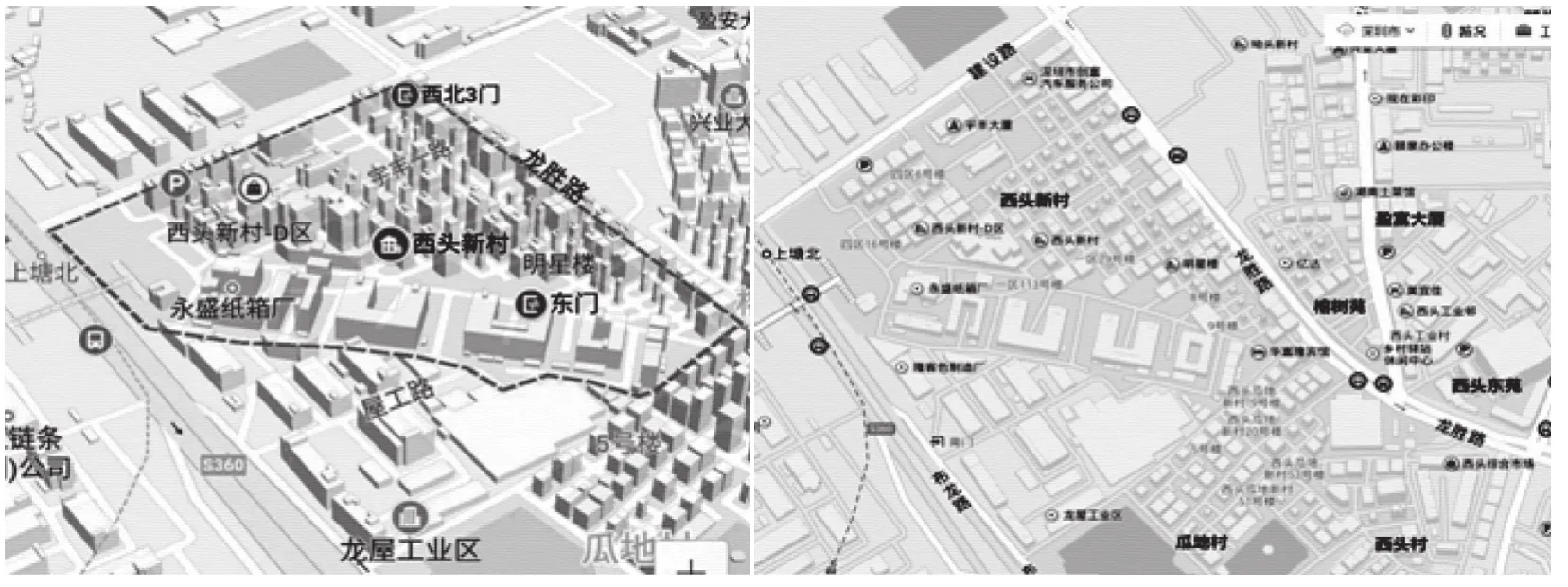

图1 西头新村区位图

国内对城中村的治理方法一般包括拆迁和改造,改造的模式主要有三种:政府主导型、村集体主导型和开发商主导型。政府主导型就是城中村规划和建设由政府全权负责,深圳早期对城中村的改造就是采取的政府主导型模式;村集体主导型就是在村集体的主导下完成对城中村的改造,如广州和郑州;开发商主导型模式是指在政府调控下,开发商成立项目公司,完成对城中村的综合开发,如珠海市[3]。可以看出三种模式都有政府部门主导或参与。

二、问题的提出

本文介绍的城中村——西头新村又称宇丰城,隶属于龙华区民治街道办事处,本属于西头股份合作公司的土地④,后由一家房地产公司买下开发,之后又被该房地产公司划出一部分土地作为住宅用地,分块向社会出售。购地者基本不是原当地居民即西头社区的居民,来自于全国十多个省份。在购地之后,他们建房用于出租,由于建房时间不是太久,房屋质量相对较高。西头新村的形成轨迹与深圳大多数城中村相比有一定特殊性。第一,业主⑤构成。不同于其他城中村,西头新村主要建房业主非当地居民,而是来自于全国十多个省份的外来人员。第二,陌生人社会。不同于深圳原旧村城中村,西头新村形成之初,业主非基于亲缘社会或宗族群体建立起的熟人社会,而是仅仅有地缘关系的陌生人社会。第三,西头新村的集体行动是自发合作治理,其形成过程非政府主导。

与其他城中村一样,西头新村卫生状况差、治安问题多及犯罪频发,成为龙华区有名的“头疼村”。西头新村经过业主自发合作治理的集体行动,如今变成了治安良好、村容整洁和管理规范的先进村,受到省市区政府的关注,龙华区政府甚至召开“西头模式”专题会议,要求每个办事处选择2至3个城中村小区进行试点。那西头新村是如何经过集体行动完成蝶变的呢?

三、案例实践的研究分析

(一)共同利益是集体行动得以发生的前提

根据奥尔森集体行动理论,集体行动中搭便车者的存在,阻碍了集体行动的实现,使集体行动出现“多人囚徒困境”。学者一般把社区内共享资源作为一种公共物品来研究,由于公共物品的非排他性,使群体中的理性个体不做出贡献,也可以享受集体行动带来的收益;即使贡献可能为整个群体带来更大的收益,理性个体也会选择搭便车策略,导致个体理性不符合集体理性。如果所有群体都选择搭便车,则集体行动就不会实现,如果只有一部分人选择搭便车,采取集体行动所获得收益就不会达到最优水平。因此,在存在共同利益下,需要群体成员都站出来参与到集体行动中来,而不是选择搭便车行为。在本案例中,房租是西头新村业主收入的主要来源,西头新村房屋租金虽低廉,但由于“脏乱差”的环境,房屋出租率不足四成。此地虽属于西头社区股份的土地,由于外来人和本地人之间的隔阂,西头社区股份公司并未在此处设立物业管理处。之后他们不断向原开发商和民治办事处发出诉求,但一直没有收到回应。无奈之下,业主们决定自己进行治理,经过三次的碰头会,西头新村一百余位业主达成基本共识,决定成立业主委员会,实行自治管理。从2005年开始,业主们按每平方米约0.3元向业委会上交物业管理费,业委会就利用业主们每月上交的近四万元的物管费,使小区成为了干净、有序和安全的家园。本案例中,西头新村的业主有着共同利益,即出租房租获得收入、避免忍受“脏乱差”所带来的负的外部性。当然在存在共同利益的情况下,业主们站出来,达成一致,采取行动,参与到业主自治中来才是最为重要的。

(二)惩罚选项的存在是集体行动得以实现的保障

奥尔森在《集体行动的逻辑》一书中指出,“即使一个大集团中的所有个人都是有理性的和寻求自我利益的,而且作为一个集团,他们采取行动实现他们共同的利益或目标后都能获益,他们仍然不会自愿地采取行动以实现共同或集团的利益。”[4]此外,奥斯特罗姆也有类似表述:“人们对潜在损失的重视程度要高于对潜在收益的重视程度。相应的,人们对避免未来损失的预期收益的重视大大胜过对生产未来产品的收益重视。”[5]因此,对于一个理性人,在做决策时会更多考虑眼前利益,有意或无意忽视长远和集团的利益,进而做出搭便车的行为,阻碍集体行动的实现。同时奥尔森认为集体行动只有在两个条件下才能实现:小群体或群体中存在选择性激励。对于群体大小的区分,学界还未有明确概念,根据奥斯特罗姆对集体行动研究所提供的案例来看,集团人数最少为100多人,最多也不过13500人。对于社会性激励,奥尔森指出在个体承担为实现集体行动付出成本的情况下,除非给予个体共同利益之外独立的选择性激励,否则集体行动很难实现。选择性激励既可以是消极的惩罚,也可以是积极的奖励。给予自愿贡献的个体以奖励,可以动员潜在的个体参与集体行动;给予搭便车者以惩罚,可以警戒有搭便车动机的个体。大量研究发现,惩罚选项的存在,使得搭便车行为的成本超过了合作的成本,使搭便车者的适应性低于合作者,进而可以维持群体合作的演化,强互惠者甚至愿意付出成本来惩罚搭便车者。因此,无论是在一次性交往,还是在公共物品博弈实验中,惩罚都是维持合作的有效手段[6]。在本案例中,钟某某等人从2013年1月开始拒交物业管理费,虽后来分两次补交了2013年1月至2013年12月的物业管理费,但2014年1月至6月一直未交纳,后深圳市新丰物业管理有限公司(2010年登记成立,与业委会虽是两块牌子,但是同一套人马)向深圳市宝安区人民法院提起诉讼,法院公开判决钟立志补交拖欠的物管费,后钟某某补交了物管费,使集体行动重新实现,维持到现在。

(三)领袖人物在集体行动中起着关键作用

这里的领袖人物,主要是指具有强互惠偏好的社区精英。这些人在经济、个人能力或者社会资源方面有优势,最主要的是这些人愿意花费时间和精力参与到社区治理中去,即具有强互惠偏好。行为经济学和社会学研究发现,群体内强互惠者的存在,保证了群体内合作的延续。即使存在惩罚选项条件下,由于惩罚需付出成本及存在反社会惩罚风险,造成惩罚选项的无效。而强互惠者,出于利他动机,哪怕自己付出高昂的成本也会站出来惩罚搭便车者,使集体行动得以可能。当然,并不需要群体内每个个体都具有强互惠偏好,群体成员中只要有一小部分为强互惠利他主义者,就可以使该群体形成演化均衡,使其他成员成为强互惠正外部性的受益者[7]。西头新村中有些业主曾在公职岗位工作过,具有一定的管理经验以及政府部门沟通的能力,有些还成为了社区组织的负责人。他们积极地行动、联络和动员其他业主参与到社区自主治理中来,在整个集体行动中起了很大作用。例如西头新村业主自治发起者自愿发放传单、张贴布告,动员其他业主参与到自治中来。2010年在成立深圳市新丰物业管理有限公司时,周某某和磨某某等人积极认缴出资,起到了很好的示范作用。此外,公选出的21名⑥业委会代表,他们无工资可拿,每月仅仅有一些通信、交通费用补贴,但业委会成员要负责全盘管理社区内的事务,实行轮班制,保证5名左右的成员驻守在小区,负责接访社区业主,听取意见和建议。无论是从自治开始时的发起者李某某和钟某某等人,还是到现在以周某某为领导者的业委会,我们都看到社区领袖的作用。

(四)自主组织的成立是集体行动得以实现的重要条件

奥斯特罗姆经过大量案例研究,在国家理论和企业理论之外,提出了自主组织理论。该理论研究的重点是“一群相互依赖的委托人如何才能把自己组织起来,进行自主治理,从而能够在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下,取得持久的共同利益”,在理论上使集体行动成为可能。同时,该理论认为超越集体行动困境需解决三个难题:制度供给问题、可信承诺问题和相互监督问题。所谓制度供给,即由谁设计自治组织制度。奥斯特罗姆认为信任和建立一种社群观念是解决新制度供给问题的机制,即要有人首先向群体其他成员表现出合作的意图。对于可信承诺问题,由于个体在决策时可能会采取权变策略,因此需要个体做出谨慎、适当和可信的承诺。要个体遵守所做出的承诺,需要满足两个条件:“只要(1)大多数处境相通的个人做出同样的承诺;(2)采用这一策略的预期的长期净收益大于采取占支配地位的短期策略的预期的长期净收益”,即“如果你这么做,我也这么做”。奥斯特罗姆同时也指出承诺遵守组织规则的权变策略,需要在监督情况下才是可信的,换一句话说,在没有外部强制情况下,自主组织内部需要存在相互监督的机制。组织所制定的一系列复杂的规则,不仅有助于解决承诺问题,还有助于解决相互监督问题,使监督伴随着规则实施而产生。因此,自主组织理论在一定程度上超越了集体行动困境。在西头新村案例中李某某和钟某某等十几人的第一次碰头会,向社区内其他业主传递了合作意图。西头新村通过业主大会制定了了《西头新村业主大会议事规则》和《西头新村业主委员会章程》,在改选时重新修订和完善了《西头新村业主大会议事规则》和《西头新村业主委员会章程》,制定了《西头新村业主公约》。在《西头新村业主大会议事规则》中明确了业主对业委会的监督权;《西头新村业主委员会章程》明确了业委会成员的权和责,规定业委会的每一笔开支记账,并且需要多名业委会成员签字,每月定期向全体业主公开;《西头新村业主公约》更是约定了全体业主的义务,14大项约定对全体业主都具有约束力[8]。2009年,西头新村业委会在小区内设置了“恳谈亭”,对业主和租户开放,用来接受业主尤其是租户们提出的意见和建议,鼓励租户也参与到自治治理中来,这既提高了治理效率又兼顾了公平。之后,业主们又把“恳谈亭”升级为社区共建促进会,该社区居民组织成为了居民民主共治的合法平台,有利于吸纳小区内各种力量参与到治理中来,是实现租户向居民转化的重要载体。

图2 集体行动实现过程脉络图

四、小结与讨论

本文的结论是:在政府和村委角色缺失情况下,城中村的集体行动是可能实现的。当然集体行动的实现还是需要满足一定条件,条件可能是奥尔森的小群体和社会性激励,也可能是奥斯特罗姆所阐述的自主组织。根据现实中案例分析发现,最有可能的是以上条件的相互作用。具体实现路径是有业主站出来发出集体行动的信号,其他业主由于共同利益和激励逐渐参与进来,群体中具有强互惠者积极奉献并对搭便车者做出惩罚,进而使集体行动得以实现。

(一)深圳市政府应改变治理思路,尊重业主的自主治理能力。

在“强政府—弱社会”的大背景下,政府在政策制定上依然有很强的自主性,在政策的执行上的自主性在日益削弱。因此,在城中村治理的过程中,政府、村委、社区组织和村民都没有绝对的自主性。但西头新村属于特例,由于特定原因,在集体行动发起和形成的过程中,政府部门和村委都未参与进来,政府开始对其规范治理,是集体行动形成之后的事。在政府角色缺失和村委无暇顾及的情况下,就赋予了业委会这个自主组织最大程度的自治权。本案例说明,只要给城中村一些时间和机会,业主是愿意也是有能力自发合作治理的,因此政府有必要改变对城中村治理的思维。以往深圳市对城中村的治理采取以政府主导的模式,也取得了一定成绩,但我们也应看到,此模式往往使政府与市场的职能相混淆,使对城中村的治理又回到行政化状态。此外,政府应该认识到城市多元发展,不应以经济利益为价值取向,对城中村治理采取“一刀切”,而要注重民生、包容具有特定民俗文化和传统农村聚落景观的城中村。要在“政府引导,市场运作”基础上,探索充分调动市场、政府、业主和租户参与改造积极性的方法。

(二)改造过程中应调动住户的积极性,兼顾住户的利益。

深圳以往城中村治理及研究,只是围绕“政府—村委—村民”或者“开发商—村委—村民”三方利益博弈展开。其实,作为城中村真正的主体人群——租户,并未在博弈中取得一席之地。这些租户,一般都是刚毕业的大学生,以及像环卫工、保安和蓝领等流动人口。他们属于低收入阶层,又买不起房,他们才是相关利益群体中最弱势的群体。若是忽视了这些最弱势的群体,就难以体现社会公平和正义。因改造治理形成的流动人口,要么选择去尚未改造的城中村,要么选择离开,造成廉价人力资源或人才流失。例如,深圳正对位于市中心、有着14万租户的白石洲进行改造,按照改造方案将会返还一部分用地,建设廉租房,但这对于租户来说,无疑是杯水车薪。他们如果仍想以相等的租金住在市中心,也只能选择邻近的上下沙和南头等城中村。此外,租户和商户很可能与户主和开发商在租金合约赔偿等方面出现新的纠纷,带来一系列社会经济问题。因此,在接下来的治理中,要把这些流动人口的利益也考虑进来。政府应统筹多方利益,与开发商做好协调,根据“涨价归公”和“土地置换原则”,保障廉租房和人才住房的供给,做好流动人口的安置问题;采取措施完善公众参与机制和鼓励社区融合[9],即使这些流动人口无“村民”身份,无论是在村自治组织,还是在业主自治组织中,他们都应有自己的代表来表达自己的利益诉求,只有这样才能使城中村改造实现效率和公平化。

(三)业主应创新治理方法,使集体行动走得更远

此外,对于自主组织,需充分挖掘居民中潜在的精英,由业主精英治理带动居民精英以及小区内各种社会力量参与到小区的建设,这样有助于使住户从只求一宿转变为有归属感的居民。业主在参与治理时,可以考虑多种惩罚机制。惩罚机制一般包括内生惩罚和外生惩罚。借助于法律手段等正式社会制度,对群体内搭便车者进行惩罚,属于外生惩罚。本文中西头新村所采用的惩罚手段就为外生惩罚机制。内生惩罚机制是指群体成员通过达成一致的原则对背叛者进行惩罚,例如除名、社会排斥和同侪压力等。虽然外生惩罚机制带来的效果优于内生惩罚机制[10],但通过司法审判等制度性惩罚机制并非普遍适用,发挥作用也需满足一定条件,效率也相对较低。此外,在接下来整个群体重复交往中,陌生人社会可能会变成半陌生人社会,甚至熟人社会,此时群体可以考虑内生惩罚机制来惩罚搭便车者,形成相应的社会规范。

注释:

①80年代中期,深圳市政府用红线给各村划定了开发建设范围,红线内的土地保证了村里每户居民有一块宅基地和村中集体工业区的建设用地;红线划定之后各村都在自己的土地上建设新住宅和厂房,因而在原来旧村的旁边普遍都形成了一个新村,形成了新村与旧村(原住宅区)共存的局面。

②1992年在对土地进行统征时,考虑到被征地农民的生活和出路,深圳市政府逐渐放松了原先严格实施货币补偿的方式,向村集体返还了3%~4%的统征土地,作为原村民的宅基地及集体经济的发展之用。到了2002年,深圳市政府出台的《深圳市征用土地实施办法》提出,征地用地的补偿方式为货币补偿,实质上废止了相关征地返还用地的政策。

③这里的“合法建筑”包括:商品房、保障房、单位自建房、军产房,考虑到这部分业主多不止一套房子,以及许多商品房空置的实际情况,600万的居住人口可能会大打折扣。

④西头股份合作公司原属于宝安区龙华镇上塘行政村西头村原村民的集体资产,2011年12月30日成立的龙华新区,是隶属于宝安区的一个功能区,龙华镇划归龙华新区管辖。2016年9月14日,国务院批复同意设立深圳市龙华区。2017年1月7日,龙华区正式挂牌成立。

⑤由于西头新村房屋属于私建民宅,只有《用地规划许可证》《工程规划许可证》《施工许可证》和《选址意见书》即“三证一书”,无房产证,因此不符合《物权法》等法律法规中业主的概念,《龙华新区“城中村”小区物业管理大会和物业管理理事会试行办法》把这些拥有“三证一书”的建房人认定为“房主”。根据《物业管理条例》等法律法规,这些“房主”无权成立业主大会和业委会,因此,2010年西头新村的“房主”注册成立了深圳市新丰物业管理有限公司。深圳市新丰物业管理有限公司与业委会虽是两块牌子,但为同一套人马,进而解决了业主委员会没有合法身份、没有公章、不能行使公文、没有财务账号等尴尬。但西头新村“房主”,从自治开始就以“业主”称谓自己,本文也沿袭此逻辑,沿用“业主”的称谓。

⑥业委会代表已进行六次换届,各届代表人数不尽相同。

[1]何力武,刘骥.城中村改造:历史起源及行为者分析[J].中国行政管理,2017(3):78-82.

[2]胡琼兰.深圳700万人住在城中村[N].深圳晚报,2016-07-28(A08)

[3]刘梦琴,傅晨.城中村国内研究文献评述[J].城市观察,2010(6):177-185.

[4]曼瑟尔·奥尔森,陈郁,郭宇峰,等.集体行动的逻辑[M].格致出版社[等],2014.

[5]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].上海译文出版社,2012.

[6]韦倩.增强惩罚能力的若干社会机制与群体合作秩序的维持[J].经济研究,2009(10):133-143.

[7]张洪恩,王覃刚.强互惠理论的扩展[J].中国工业经济,2007(3):72-80.

[8]唐娟.缔造社区共同体:深圳基层治理创新案例研究[M].中国社会出版社,2016.

[9]陈可石,邰浩.兼顾流动人口需求的城中村改造探索——以深圳五和、坂田、杨美村改造为例[J].现代城市研究,2015(7):113-118.

[10]连洪泉,周业安,左聪颖,等.惩罚机制真能解决搭便车难题吗?——基于动态公共品实验的证据[J].管理世界,2013(4):69-81.

How is Collective Action Possible in Urban Villages? A Case Study of the Spontaneous Cooperative Governance in Xitou New Village

Liu Qichao,Zhang Ping

With the rapid development of urbanization,Shenzhen has become the only Chinese city without rural areas but with the largest number of urban villages.Once functional,the urban villages have now become problems for the city and need to be solved by the Shenzhen municipal government.Under the background of“strong government and weak public”,the renewal of urban villages have usually been led by government and oriented to market.Therefore,there are few cases where villagers spontaneously cooperate in collective actions.The paper,on the other hand,takes Xitou New Village as an example to explore the mechanism by which collective actions of spontaneous cooperative governance can take shape in the absence of public power or developers,so as to provide a new perspective for the practice of urban village renewal other than the Leviathan way or market involvement.The government really should change their mindset and take more into account the interests of the floating population and provide housing for them.

collective action in urban village; spontaneous governance; self-organization;floating population

F299.24 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2017.06.013

深圳大学研究生创新发展基金重点项目“深圳城中村自发合作治理的集体行动研究”(编号:00003304)成果。

刘启超,深圳大学中国经济特区研究中心硕士研究生,研究方向为政治经济学。章平,深圳大学中国经济特区研究中心副教授,博士,研究方向为公共品供给与公共政策分析。

卢小文)