我国海水冷却技术应用研究

尹建华,李亚红

(国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所 天津 300192)

我国海水冷却技术应用研究

尹建华,李亚红

(国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所 天津 300192)

海水循环冷却技术因其环保和节水特点已成为海水冷却技术的发展方向。文章分别介绍直流冷却和循环冷却2种海水冷却技术,并对二者的优劣势进行比较;阐述2种海水冷却技术在国内外的应用现状,分析我国在海水冷却技术应用中存在的影响海洋环境、采用技术与需求不符、技术研发不足和监管标准亟待建立等主要问题;在此基础上提出对策建议,主要包括推进循环冷却技术产业化应用、加强标准体系建设、提高技术环保水平和转变技术应用观念,以期为我国海水冷却技术的健康发展提供参考。

海水冷却;海水利用;循环冷却;直流冷却;淡水资源

我国沿海地区人均水资源量大部分低于500 m3,处于严重缺水境况。水资源短缺已经成为制约我国沿海地区经济、社会发展的“瓶颈”之一。据统计,城市用水中约50%是工业冷却水,因此,开发利用海水代替淡水作为工业冷却水,可节约大量淡水资源,是缓解我国沿海城市和地区淡水资源紧缺的重要途径之一[1]。海水冷却包括直流冷却和循环冷却2种方式,各具优缺点,但从长远发展来看,海水循环冷却是未来海水冷却技术的发展方向。

1 海水冷却技术

1.1 技术简介

1.1.1 海水直流冷却技术

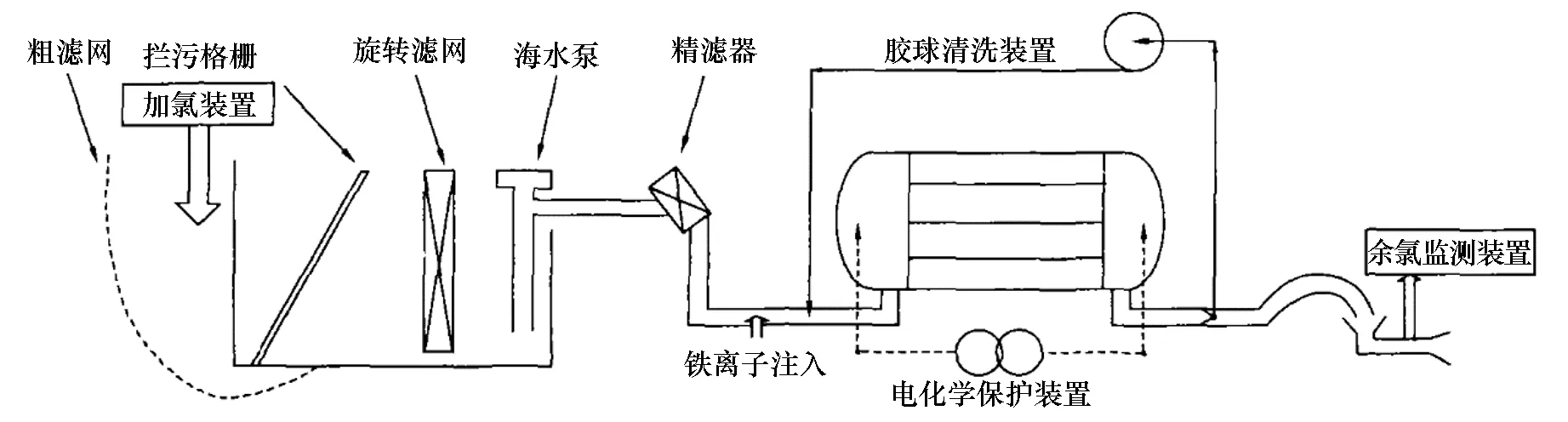

海水直流冷却技术是以原海水为冷却介质,经换热设备完成一次性冷却后即直接排海的冷却水处理技术(图1)[1]。

由于海水含盐量高,平均含盐量在3.5%左右,对金属材料的腐蚀远高于一般淡水,且微生物和大生物的种类多、含量高,常见海洋污损生物约2 500余种,用海水作为直流冷却水,存在着严重的腐蚀和污损生物附着问题[1],因此,海水直流冷却要解决的关键技术是防腐和防生物附着。防腐目前常采用碳钢+防腐涂层+电化学保护,防生物附着主要采用加氯或次氯酸钠。

图1 海水直流冷却工艺流程

1.1.2 海水循环冷却技术

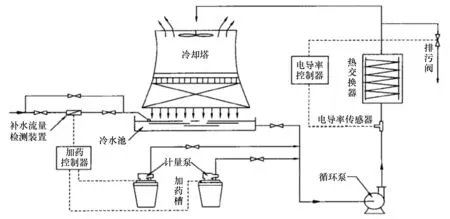

海水循环冷却技术是在海水直流冷却技术和淡水循环冷却技术的基础上提出的,技术原理为:以原海水为冷却介质,经换热设备完成一次冷却后,再经冷却塔冷却、并循环使用的冷却水处理技术(图2)[2]。

图2 海水循环冷却工艺流程

1.2 技术比较

1.2.1 海水直流冷却技术的优劣势

优势:海水直流冷却已有近百年的应用历史,技术已非常成熟,在沿海电力、化工、石化等行业应用广泛,具有取水温度低、冷却效果好、运行管理简单等优点。

劣势:取排水量大、取排水工程投资大,不适合离海岸较远的厂址使用,且温排水和防生措施的使用对周边海域的生态环境影响较大。

1.2.2 海水循环冷却技术的优劣势

优势:取排水量小,取排水工程投资小,适合离海岸稍远的企业使用,更加有利于保护海洋生态。与同等规模的海水直流冷却相比,海水循环冷却,在取水量和排污量上均要减少95%以上[1],对环境影响极为轻微,接近于没有影响,海洋环境保护优势明显。

劣势:增加了海水冷却塔,工程的初期投入略高于海水直流冷却,冷却水的温度受制于工程现场的空气湿球温度,较直流冷却高。

一旦预警机构发出警报,并将预警信息传递给相关部门,相关部门必须根据地质灾害警报专家组的意见采取相应的措施。经分析,地质灾害的严重性和危害性比较高,对人们和生态环境的影响较大,那么相关部门应当适时采取应急避让措施,在最短时间内撤离周边居民,并将其安置在相对安全的地区,最大程度地保护周边居民的人身财产安全。

2 海水冷却技术的应用现状

2.1 海水直流冷却

2.1.1 国外应用现状

国际上大多数拥有海水资源的国家和地区都大量采用海水作为工业用水,且主要用作工业冷却水,其中又以海水直流冷却为主。目前世界海水冷却利用量已达到7 000亿 m3/a余,广泛应用于电力、化工、石化、钢铁等行业。美国沿海地区火电、核电等行业广泛应用海水直流冷却技术,年用量1 000亿 m3余,占世界海水冷却总用水量的近20%;2004年美国环境保护署(EPA)发布实施净水法Section 316,限制海水直流冷却技术的应用,要求使用能降低水生生物的死亡率的其他冷却技术来替代直流冷却。日本人多地狭,淡水资源稀缺,因此日本非常重视海水利用,早在20世纪30年代就开始利用海水作为工业用水,到60年代几乎沿海所有的电力、钢铁、化工等企业都采用海水直流冷却;目前,日本利用海水作为冷却水多达3 000亿m3,占工业冷却水总用量的60%,有17座核电站,55个核电机组,总装机容量达到49 469 MW,全部采用海水直流冷却技术。欧洲各国海水直接利用量约为3 000亿m3/a,英国几乎所有的核电站都建在海边,以海水作为直流冷却水。

2.1.2 国内应用现状

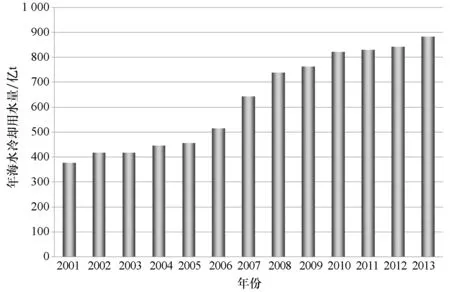

海水直流冷却在我国有70余年的应用历史,沿海工业城市如青岛、大连等是较早开发利用海水作为直流冷却水的地区。随着淡水资源的紧缺和人们对海水直接利用的日益重视,海水直流冷却在我国沿海地区得到了普遍应用,年利用海水量稳步增长。截至2013年年底,年利用海水作为冷却水量为883亿t(图3)。电厂成为海水直流冷却的最大用户,其次是石化、化工行业,其他行业应用较少。

图3 全国海水冷却工程年海水利用量

2.2 海水循环冷却

2.2.1 国外应用现状

国外海水循环冷却技术的工程应用始于20世纪70年代[2]。1973年美国大西洋城B.L-England电站建成第一座海水循环冷却系统,循环量14 423 m3/h;1986年美国新泽西州的Hope Creek核电站建成循环量高达152 200 m3/h的海水冷却塔[3];1994年德国罗斯托克电厂建成烟塔合一的海水冷却塔,锅炉排烟直接进入冷却塔随雾汽一起排入大气,节省了烟囱的建设成本和排烟风机的运行费用。经过40余年的发展,海水循环冷却技术在国外已进入大规模应用阶段,单套系统的海水循环量均在万吨级以上,现有最高循环量达18万m3/h,建造了数百座自然通风和数千座机力通风大型海水冷却塔,应用领域覆盖电力、石化、化工和冶金等行业。美国是海水循环冷却技术应用最早、最多的国家,主要集中在电力行业。美国加州已出台法令限制海水直流冷却的应用,因为通过长期跟踪调查研究,加州环境署确认海水直流冷却对海洋环境存在较大影响,因此海水循环冷却是今后海水冷却技术的发展方向。在欧洲、亚洲和中东地区,海水循环冷却技术在电力、石化、化工和冶金行业都得到了应用,中东地区因其石油工业较为发达,海水循环冷却技术在该行业应用较多。

2.2.2 国内应用现状

我国的海水循环冷却技术研究始于“八五”时期。经过“八五”“九五”科技攻关,20世纪末完成了百吨级工业化试验,在“三剂一塔”关键技术上取得突破。“十五”期间,通过国家重大科技攻关项目,分别在化工和电力行业成功建成千吨级和万吨级海水循环冷却示范工程。“十一五”期间,通过科技支撑项目的支持,工程规模进一步与国际接轨,单套系统循环量达10万t/h的海水循环冷却示范工程也于2009年分别在浙江国华宁海电厂和天津北疆电厂建成投运[4-5]。

在技术上,千吨级、万吨级和十万吨级示范工程的投运,标志着我国的海水循环冷却技术日趋成熟,进入规模化和产业化发展时期。我国的海水循环冷却技术虽然起步较晚,但是在整体技术上已接近国际水平[6]。

但与国外发达国家相比,我国的海水冷却技术仍有较大差距,主要表现在:①在工程数量和总规模上明显落后,截至2014年,我国已建成海水循环冷却工程仅10个,总循环水量85万t/h,和国外相比差距明显。②我国海水循环冷却应用限于火电企业,在核电、石化、炼油等高耗水行业尚无应用,而国外海水循环冷却广泛应用于火电、核电、石化、化工、化肥等各领域。

3 我国海水冷却技术应用中存在的问题及原因

3.1 海水直流冷却的温排水严重影响排放海域的海洋环境

我国海水直流冷却占海水冷却总规模的95%以上,主要用于滨海电厂,基本上采用液氯或次氯酸钠控制生物附着,为了达到好的污损生物控制效果,需要在冷却水中维持0.2 mg/L的余氯,这种水直接排放会对周边海域的海洋生物造成影响,同时大量排放的温排水使附近海域的海水温度上升,形成热岛效应使周边海域的浮游生物和底栖生物群落结构变化明显,破坏排放海域的生态环境。另外,滨海电厂的规模越来越大,1 000 MW发电机组成常规规模,一般一个电厂建4个以上机组,海水取水和排水量十分巨大,海水取水后经过杀生处理,其中80%以上的生物被杀死,日积月累,将使附近海域的浮游生物群落受到严重影响,进而影响到附近海域的生态平衡。

3.2 核电行业对海水冷却需求巨大,但仍采用直流冷却

同样规模的核电机组,需要的冷却水量较火电机组高80%,以1 000 MW机组为例,火电需要冷却水流量10万t/h,核电为18万t/h,由于核电的选址要求很高,每个核电厂均会规划多期工程,每期2台1 000 MW机组,需要巨大的冷却水量,因此,从环境保护角度出发,核电更应该采用海水循环冷却技术。但目前投入运行的核电机组均采用直流冷却方式,对周边海域的生态环境影响显著。

3.3 海水冷却塔的技术研发投入不足

我国目前投运的海水冷却塔大多均由电力设计院按淡水循环冷却系统设计,冷却塔塔芯构件均按淡水系统选用,造成海水冷却塔飘滴严重超标,冷却塔上升气流夹带的海水水滴随空气飘散在冷却塔周围,影响冷却塔周边的植被生长,同时也会腐蚀冷却塔周边的金属设备。因此,我国应加大经费投入力度开展海水冷却塔设计技术和冷却塔塔芯构件研究工作,按海水冷却塔的要求设计冷却塔、选用塔芯构件,以保障我国海水循环冷却技术健康发展。

3.4 相关监管标准亟待建立

2015年4月,国务院印发了《水污染防治行动计划》(“水十条”),明确将“推动海水利用”作为“推动经济结构转型升级”、防治水污染的重要举措之一,并提出“在沿海地区电力、化工、石化等行业,推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水”。该计划的出台,将为海水循环冷却技术的应用推广提供了契机。

我国目前对海水冷却环境影响的监管标准还很薄弱,我国仅在《中华人民共和国海洋环境保护法》中对水体的温升提出了明确的规定,《近岸海域环境功能管理办法》(1999)提出了混合区的概念,并指出“混合区不得影响临近近岸海域环境功能区的水质和鱼类洄游通道”,但对混合区的确定则缺乏指导。可见,我国关于水域水温的规定十分笼统,在排放强度、混合区范围等方面均无明确规定。关于海水冷却水的排放量,仅于《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中规定了“火力发电厂最高允许排放水量3.5 m3/(MW·h)”,但这个排放量指的是污水总排放量,不是专门针对海水冷却水。关于海水冷却水的排放水质指标,显然《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)不尽适用。目前国内的排污收费、排污许可证等均未列入海水温排水,造成我国温排水管理无法可依。在《关于对煤矿矿井和采用直流方式的电厂冷却水收取污水排污费有关问题的通知》中,虽涉及电厂直流冷却排放水的排污费征收,但未作明确的量化限制,导致实际活动中无法执行。因此亟待建立海水冷却环境影响监管相关标准。

4 对策建议

4.1 政策引导,推进海水循环冷却产业化推广应用

海洋生态环境保护,是我国未来产业发展应该优先考虑的问题。海洋是我们未来发展的重要资源库,实行严格的海洋环境保护政策是我们唯一的选择。因此,我国未来的海水冷却技术应以循环冷却为方向,大力鼓励海水循环冷却技术的研发和推广。目前,海水循环冷却尚处于产业发展的起步阶段,需要国家和政府政策的支持和引导。通过政策引导,提升海水循环冷却的技术需求,促进海水循环冷却产业发展和壮大,为海水循环冷却产业的快速发展奠定基础;设立海水冷却技术的环境影响研究专题,科学评估海水冷却的海洋环境潜在影响;建立健全项目环境影响论证审批制度,推动海水循环冷却替代直流冷却,保护海洋生态环境。

4.2 加强标准体系建设,规范海水冷却产业发展

《水污染防治行动计划》和《海水利用专项规划》的颁布实施,为海水循环冷却技术在我国的发展提供了良好的契机。2009年实施的我国海水循环冷却领域的第一个技术标准《海水循环冷却水处理设计规范(GB/T23248—2009)》及其后陆续发布的34项方法和产品标准将共同形成我国海水循环冷却技术标准体系。但在海洋环境监管方面的标准还很欠缺,现行的相关法律、法规和标准尚缺乏可操作性,难以支撑对海水冷却技术的监管。为此,相关部门应做好统一规划,制定完善的法律、法规和标准规范,规范海水冷却产业发展。

4.3 加大投入,进一步提高海水循环冷却技术的环保水平

我国的海水循环冷却技术经过连续多年的科技攻关,日趋成熟,现有技术中部分技术已接近国际先进水平。无论在海水冷却塔设计和装备制造方面,还是在水处理药剂的研发和生产方面,都已具备大规模推广的条件。今后需着力解决的主要问题就是加大投入,提高海水循环冷却装备、产品的环保水平,让海水循环冷却这项环保型节水技术更加环境友好。

4.4 转变观念,增强使用海水循环冷却技术的信心

企业以收益最大化为原则,如果没有政府在环保方面的严格要求,企业往往追求经济效益,较少考虑环境效益和社会效益。 具体选择海水循环冷却还是直流冷却技术,不仅要考虑投资、运营成本等方面的经济因素,还要考虑环境容量和环境影响等方面的环境因素。有必要开展海水循环冷却替代直流冷却技术、经济和环境可行性研究,全面核算海水循环冷却的投资、运行成本和环境效益,算好工程建设、运行、环境“一本账”,转变观念,为企业采用环保型节水技术即海水循环冷却技术提供决策依据。

[1] 侯纯扬.海水冷却技术[J].海洋技术,2002,21(4):33-39.

[2] TAWNEY R,KHAN Z.Economic and performance evaluation of heat sink options in combined cycle applications[J].Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,2005,127(2):397-403.

[3] SHARQAWY M H,ZUBAIR S M,LIENHARD J H.On thermal performance of seawater cooling towers[J].Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,2011,133(4):7.

[4] 曾建柱.天津北疆发电厂12 000 m2海水冷却塔设计[J].电力建设,2009,30(2):58-60.

[5] 阳明,关秀彦,罗奖合,等.海水循环冷却系统特点和运行经验[J].热力发电,2007(8):88-90.

[6] 赵旺初,我国海水循环冷却达到国际先进水平[J].发电设备,2008,22(3):240.

TheApplicationofSeawaterCoolingTechnologyinChina

YIN Jianhua,LI Yahong

(The Institute of Seawater Desalination and Multipurpose Utilization,SOA,TianJin 300192,China)

Because of the advantages of water saving and environmental protection,seawater recirculating cooling has become the developing direction of cooling technology using seawater.After respectively introducing the once-through cooling(OTC)and the recirculating cooling using seawater and further comparing their superiority and inferiority,this paper explained the application status of two seawater cooling technologies in China and overseas.There are some problems existing in the application of seawater cooling technology in China,such as the impact on the marine environmental,adopted technology out of demand,technical underdevelopment,and regulatory standards need to be established.For the healthy development of seawater cooling technology in China,some countermeasures and suggestions were put forward on the basis of the problems mentioned above,including promoting the industrialization of recirculating cooling technology,strengthening the standard system construction,improving the technical level on environmental protection,and changing the concept of technology application.

Seawater cooling,Seawater utilization,Recirculating cooling,Once-through cooling(OTC),Fresh water resources

2017-06-27;

2017-11-16

国家海洋公益性行业科研专项项目(201505021-2).

尹建华,研究员,博士,研究方向为海水利用

P746

A

1005-9857(2017)12-0072-05