勒石留香

宋平

古代墓志起源很早,但真正定型则是在南北朝时期。志砖是墓志的最早形式,并在以后广泛使用。北魏时期使用志砖者多为下层人,中高级官吏基本上都用石质墓志,并且在洛阳地区大体形成一定的等级规范。边镇地区像负标这样身居刺史一级的高官,仍然使用砖质墓志,却是极为罕见。本文精选固原地区出土的魏晋南北朝时期墓志碑刻略作简述,供大家参考及书法爱好者研习。

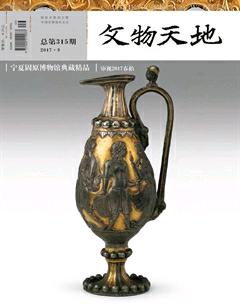

前秦石刻梁阿广墓表

2002年出土于彭陽县新集乡,砂岩石质,上部为长方形,碑头呈圆弧状,下部底座为长方形。通高36、宽27.5厘米。碑头正上方竖阴刻篆意隶书“墓表”二字,下方阴刻隶书志文:“秦故领民酋大功门将,袭爵兴晋王,司州西川梁阿光。以建元十六年三月十日丙戌终,以其年七月岁在甲辰二日丁酉葬于西北小卢川大墓茔内,壬去所居青岩川东南三十里。”碑背面亦竖阴刻碑文两行,“碑表及送终之具于凉州作致”。就上述墓表所记,墓主人葬于十六国前秦苻坚建元十六年(380),这块墓志是截止目前宁夏境内发现最早,也是目前全国发现最早的墓志之一,具有很重要的史料和书法研究价值(图一)。

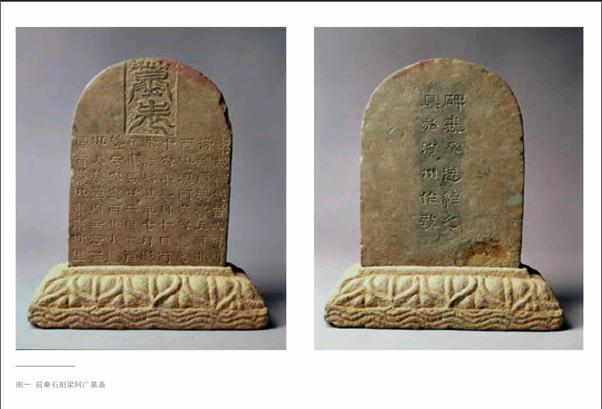

北魏砖刻贠世(标)墓志铭

1964年在固原县彭阳公社(今彭阳县白阳镇)海巴村的赵洼出土,此墓志砖为长方形,长36、宽16.5厘米。砖正文从右至左竖阴刻魏书碑文。题为“兖岐泾三洲刺史新安子负世墓志铭”,志文为:“兖、岐、泾三洲刺史新安子,姓负,讳标,字显业,泾州平凉郡阴盘县武都里人。楚庄王之苗裔,石镇西将军、五部都统、平昌伯暖口之曾孙,冠军将军、泾周刺史、始平候郎之长子。惟公文照资于世略,英毅扩囊仁伦,纳言则贞,波显司出。收则纯风。再宣匪悟,星寝宵泯,华景尽戾。以大魏景明三年岁次壬午。”此墓志是我国出土较早墓志之一,具有较高的史料价值,也是我国书法艺术从篆隶向行楷转化过程中形成的标准魏体刻铭。字体苍劲有力,结构严谨,笔法流畅,是不可多得的书法上品(图二)。

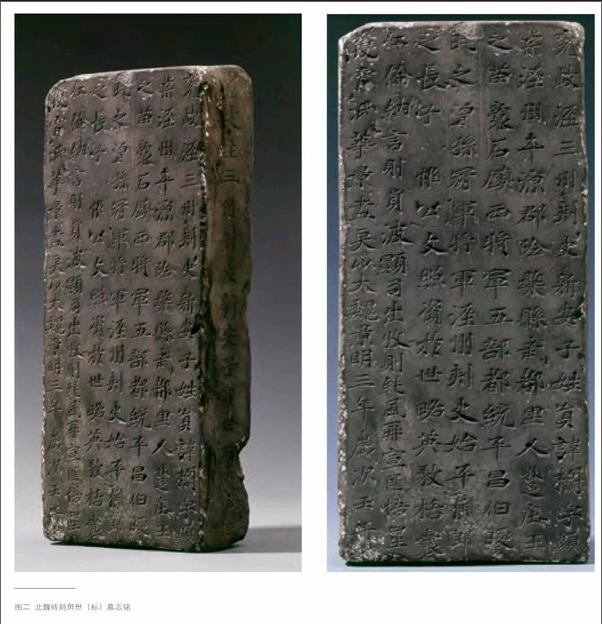

北周石刻宇文猛墓志铭

1993年固原县南郊乡(今原州区开城镇)王涝坝村出土。北周大将军宇文猛墓志分墓志盖、墓志2件,均为青石质。志盖顶,四面斜刹,素面无纹,亦无任何字迹。边长44厘米,后刻线划方格。志文楷书,字迹清晰,题为“周大将军、大都督,原、盐、灵、会、交五州诸军事,原州刺史、盘头郡、开国襄公墓志铭”(图三)。

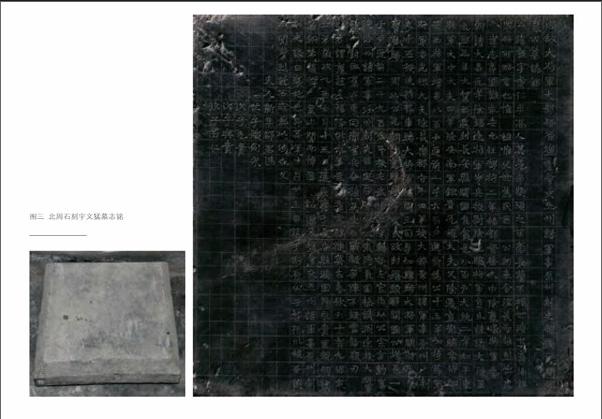

北周石刻李贤夫妇墓志铭

1983年出土于固原县南郊乡(今原州区开城镇)深沟村。

李贤墓志,分墓志盖、墓志2件,均为青石质。志盖边长67.5、厚11厘米。盖顶,四面斜刹,素面,正中镌刻减地阳文楷书“大周柱国河西公墓铭”三行九字。志盖右上角有一直径2厘米的小圆穿孔,下面有4个排列不甚整齐、直径9厘米的圆环形印。墓志边长67.5、厚10厘米。正面磨光,细线刻方格,横竖各31格墓志文字刻在格内,共874字。魏书字体,字迹清晰(图四)。

李贤夫人吴辉墓志分墓志盖、墓志2件,均为灰白色岩石质。志盖正中镌刻减地阳文篆书“魏故李氏吴郡君之铭”三行九字。墓志长45、宽44,厚11厘米。正面斜刻方格,横竖各20格,墓志共323字,刻在格内。楷书字体,工整精细(图五)。

李贤家族与北周皇室宇文氏家族有着极为特殊和亲密的关系。据李贤墓志记载,李贤家族在西魏、北周时期,“官爵隆于四州,子孙茂于八凯。略叙一门之中,为柱国者二,大将军者三,开府者七,仪同者九,孤卿者六,方伯者十有五焉。至于常侍、侍中之任,武卫、武率之职,总管、监军之名,车骑、骠骑之号,冠盖交错,剑佩陆离,胡可称矣”。除皇室宇文氏外,“当时莫与比焉”,为西魏、北周时期第一家族。

另据记载,更为特殊的是,“高祖及齐王宪之在襁褓也,以避忌,不利居宫中”,北周第一个皇帝,高祖宇文邕(宇文泰第四子)和其弟齐王宇文宪在幼小的时候,因避忌,不利居宫中,“太祖(宇文泰)令于贤家处之,六载乃还宫”。宇文泰把宇文邕弟兄两人寄养在李贤家6年。受委托的李贤夫妇,除照料宇文氏弟兄二人的生活外,还在文化上给以辅导,做人上给以规弼。弟兄二人对生活了6年的原州的感情,不殊于故乡代郡。与李贤夫妇有着近似亲情的关系。缘此,宇文泰赐李贤妻吴辉姓宇文氏。这件事足见宇文泰对李贤家族的信赖,也说明李贤家族与北周皇室关系的特殊之处。

李贤之妻,《周书》《北史》李贤传,只言其姓吴,其余均未详,《吴志》称,吴辉高平人“其先渤海徙焉”。吴辉死后“朝廷以夫门功显,夫人行修,追赠长城郡君”。《魏书·地形志》长城郡属原州,赠于长城郡君者可能以吴氏为最早。这个追赠充分体现了宇文氏集团对李门之尊宠,此后数十年朝庭才下诏封及于妻母。保定二年(562年)诏日:“柱国以下,帅都督以上,母、妻授太夫人、夫人、郡君、县君各有差”。以示宠于下属。吴氏早年封赠,足见其门在关陇集团中的地位。

北周石刻田弘墓志铭

1996年出土于固原县南郊乡(今原州区开城镇)王崂坝村。北周柱国大将军、大都督、原州刺史田弘墓志分墓志盖、墓志2件,均为青石质。志盖为正方体,底面上端边长71、高5、下边长72.2、高5.2、左边长72.5、高4.8、右边长7l、高4.8厘米。底面上下边基本平齐,左右两侧稍有弧度。四面斜刹,刹角不太规则,白上顺时针分别长10.5、10.2、9.5、11.0厘米。上刹面宽9.2、下刹面宽9.0、左刹面宽10.0、右刹面宽9.8厘米。顶面平整,上宽4厘米,左右线宽3.5厘米。中均布宽线棋格,宽线1.5厘米。方格基本呈正方形,第一行第一格高宽12.2-11.8厘米,第三行第二格高宽12.3-12.2厘米。布线时先刻竖线后刻横线。有四行每行四字,内刻十六大字,篆文“大周少师柱国大将军雁门襄公墓志铭”。志石,基本呈方形,但亦稍有误差,上下宽,左右略窄。尤其是底部粗糙,仅经过大致的坯錾刻,錾刻并无规律,所以也造成四面的厚度不一。志石四侧面经过磨光处理,表面平素,没有任何花纹。上边长72.1、厚14.5、下边长72、厚15.3、左边长71.6、上厚14.7、下厚15.3、右边长71.5、厚12.5厘米。志石经过仔细磨光,抛光方向是横向,然后规划成棋格,棋格先刻竖线,自右而左,后刻横线,竖线细,横线较粗。竖线框多在1.85-1.9厘米,横线框在1.7-2厘米,有近3毫米的误差。石面虽仔细磨光,但有一处稍凹,第十二、十三行“之”“公”二字刻于凹面上。有些缺损之处则是在志石刻成完工之后,如第一行第一字“大”上边碰坏,只留下笔划。竖行三十六行,每行三十八格,第一行与第三十六行两行无棋格,文字按行书写,其余志文均按格填写,全文共1341字。行文魏书体。第一行顶格书写“大周使持节少师柱国大将军大都督襄州总管襄州刺史故雁门公墓志”(图六)。

田弘(?-574),字广略,原州长城县人,北周开国功臣、著名将领。北魏建义元年(526),万俟丑奴称帝高平,田弘投其麾下。尔朱天光进兵关中,田弘自原州归附。后受宇文泰赏识,引为亲信。永熙中,奉迎魏孝武帝入关中,建立西魏,封鹑阴县开国子,邑五百户,赐姓纥干氏。宇文泰又将自己身着的铁甲赐给田弘,说:“天下若定,还将此甲示寡人”,足见对其信赖。大文学家庾信撰《周柱国大将军田弘神道碑》,记载道“公入仕四十五年,身经一百六战。通中陷刃,疾甚曹参;刮骨传染,事多关羽。而风神果勇,仪表沉雄。学不专经,略观书籍;兵无师古,自得纵横。青鸟甲乙之占,白马星辰之变,九宫推步,三门伏起,天弧射法,太乙营图,并皆成诵在心,若能诸掌。虏青犊之兵,甚有秘计;烧鸟巢之米,本无遗策。”

北周砖刻大利稽冒顿墓志铭

1994年11月在固原县西郊乡(今原州区清河镇)北十里出土。墓志呈青灰色,高38、宽39.2、厚7.2厘米。左下角已残损,背面有绳文,正面将原有绳文磨去后刻字,表面残留绳文。现存刻字7行,每行2-14字不等(图七)。

碑文:“维建德元年岁次壬辰十二月巳口口二十三日辛酉,原州平高县民,征东将军,左金紫光禄、都督、赠原州刺史、恨口口县开国子,大利稽冒顿墓志铭,大息秦阳郡守。”这块大利稽氏墓砖形制简陋,文字简单,字体粗率,并非精心制作之物。

魏晋南北朝时期是分裂动荡的时代,各民族文化相互交融,这一时期的墓志受到文物收藏家、金石学家、书法家的追捧,被奉为拱璧。墓志中涉及的内容极其丰富,具有证史补史等方面的史料价值,同时也为书法的演变提供了实物例证。

(责任编辑:耿坤)