关于中职语文课堂评定的实践与思考

【摘要】中职学生形成性评价越来越被重视,为发挥中职学生学业评价的综合功能,要求把对学生的终结性考试评价与形成性评价结合起来,并以形成性评价为主逐步完善学生学业评价系统。课堂评定是形成性评价的重要方式,针对当前中职语文学生评价的状况,笔者提出灵活运用激趣性评价、课堂观察评价、学生间互检、即时性评价等课堂评定方法,以更客观地评价学生的语文课堂学习情况,有效地强化了中职学生形成性评价。

【关键词】课堂评定;课堂观察;中职语文;形成性评价

【中图分类号】G643 【文献标识码】A

根据对中等职业学校《语文》(基础模块)学业质量评价标准的研究,我们已明确中职学生学业评价的要求,让教师淡化评价的选拔与甄别功能,发挥评价的激励与促进发展作用,逐步形成以形成性评价为主的中职语文学生学业评价系统。因此,笔者针对中职学生语文学业评价的现状,实践并思考中职语文课堂评定的实际操作,做好学生课堂形成性评价。

一、当前中职语文学生学业评价的情况

(一)依赖考试对中职学生进行学业评价,导致关注结果而忽视过程

现在很多中职学校每学期安排了期中与期末考试,并把考试分数作为对学生考核的主要评价。在中职学校里,如汽车维修与运用、物流管理、计算机应用、电子商务等专业的学生大部分就是因为基础差、文化分数低才考进中职学校的。这些学生一想到这“预料之中”的差成绩,就“自觉”地把自己归到消极上课的队伍中。若中职学校仍然以考试分数考核评定学生的话,甚至会使他们放弃语文学习,这与中职语文课程以培养学生综合语文素养的目标不相符。学生学习是不断变化的,这就要求教师关注学生在学习过程中的各种表现,对他们进行形成性、发展性的评价,以弱化评价“贴标签”式的选拔功能,强调评价的激励与改进功能。

(二)忽略课堂时动态表现的观察评价,导致平时成绩的评定流于形式

其实我们很多老师平常也有关注学生在课堂的表现,并能给每一位同学打一个平时成绩的分数。但是由于在实际课堂教学中的情境较复杂,且人数又较多,所以很多教师会重视知识传授,给学生各种课堂学习的评价较含糊和笼统。有些教师是临到期末考试才凭印象给学生打平时成绩,甚至还以期末考试成绩作为期末总评的一个重要参考指标。这就会导致部分中职学生不信任教师的考核评定。但教师清楚地知道课堂学习过程的表现比那试卷的考试分数更真实、更可靠及更符合学生的实际状况。

因此,笔者认为做好课堂学生学习过程的评价即课堂评定,有助于学生在课堂上获得形成性的评价,从而完善中职语文学生学业评价系统。

二、认识课堂评定及其作用

(一)课堂评定的理解

“课堂评定”指的是科任教师收集学生在课堂学习中表现出来的各种状况信息,作出即时性判断和决策,并让教师和学生及时调整。它与“教育评定”相比,概念更加具体、范围更窄。课堂评定对学生学习、行为甚至情感价值观作出形成性评价,而教育评定则包fa224f00fd87f413de136ca464f00b7a括教育活动中的所有评定工作,除了课堂评定,还有学校对教师教学成效的评定等。美国评价学者安吉洛和克罗斯认为课堂评定是一种形成性而非终结性的评价方法,其根本目的在于研究怎样在课堂上关注到学生的学习表现情况,给学生一个动态式的评价,告诉学生在课堂上不同的时段表现的评分,从而鼓励学生调整自己的学习状态。由此可见课堂评定有利于对学生作出形成性评价,而不是为了给学生“贴标签”“划等级”。

(二)课堂评定的作用

真正研究落实好课堂评定,能有以下几方面的作用:一是有助于任课教师在上课过程中获得不间断的教学反馈信息,教师在了解学生平常学习表现的基础上,有利于在课堂上进行有针对性的教学调整,提高教师教学的有效性;二是帮助学生及时清晰地看到自己的学习是后退了还是进步了,并及时主动地进行调整,这样既反映出学生对知识的掌握情况,也反映了学生学习的情感和价值观的问题,这样的反馈在中职学校的学生和家长看来更真实可靠;三是增进课堂上的交流。教师及时发现学生的问题,同时让学生体会到教师对他们进行动态的学习指导,发挥同学之间的互相帮助,有助于师生关系、生生关系的融洽。

由此可见,课堂评定活动能动态地反映学生学习的各种情况,对学生进行形成性的评价,提升学生学习的积极性,提高学生的学习质量,大大弥补了传统考试终结性评价的不足。

三、中职语文课堂评定的实践与思考

(一)激趣性的评价,鼓励学生

兴趣是最好的老师。在课堂上,学生有了学习的兴趣,学习的积极性才会高。教师在课堂上多对学生进行激趣性评价,多鼓励少指责,最大限度地挖掘学生的优点,那么学生在课堂上的学习兴趣就不会减少,反而会因为老师的非批评式激趣性评价而更加努力,更有动力走进那未知的知识世界。激趣性评价方法确实能激发学生的学习动力,笔者在《中國人失掉自信力了吗》一文的教学中,就用了激趣性评价的方法并收到了较好的效果。

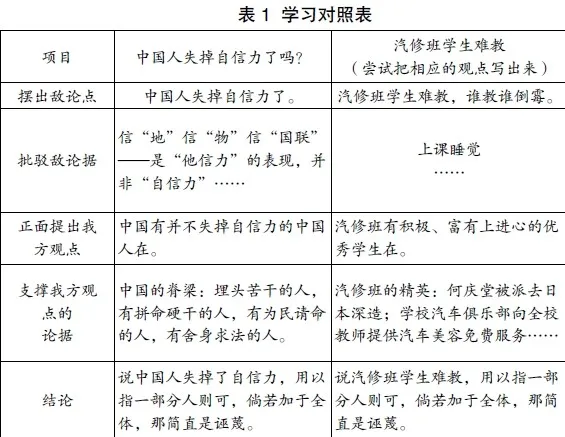

步骤一:激趣评价导入,“职校的教师认为,汽修专业班的学生是很难教的,谁被安排当汽修班的任课教师及班主任谁就倒霉。”这立即引起了汽修班学生的热议。紧接着,笔者亮出课题“中国人失掉自信力了吗”,并指出这是一驳论文章,让学生通过小组讨论学习,在理解作者鲁迅是如何进行批驳的基础上,完成对刚才言论的反驳。

步骤二:组织讨论,在步骤一引导后,学生非常紧张地想反驳,笔者顺势给学生下发一份学习对照表(见表1)。

学生边看课文的反驳内容,边思考自己如何去批驳他们的“人身攻击”,并在讨论分析中完成以上表格的填写,在激趣下主动求知,讨论气氛浓烈。

步骤三:展示表格,各组派代表上台,借助实物投影仪,向全班讲解本组的讨论及表格完成情况。在这个环节中,各组纷纷陈述支撑我方观点的论据,势要击垮“人身攻击”。

步骤四:点评小结,经过前部分激烈的讨论分析,笔者及时表扬汽修班的同学在本课的学习讨论中显示出了空前的团结。此时,笔者再深入,提出若要堵住别人的是非之口,就要从自身做起,向优秀的同学学习,让“人身攻击”的老师后悔去吧。

这样的学习过程,笔者借助外界对汽修班学生的评价,激起了学生浓厚的学习兴趣,调动了学生的学习积极性,激发学生亲身参与、体验、操作、讨论、发现的主动性,并引导学生完成对课文知识的探究,学生主动去学且效果非常好。

(二)课堂观察评价,让学生知己知彼

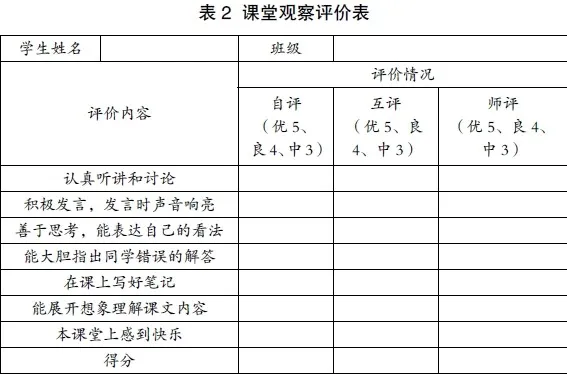

其实许多语文教师也会在课堂中观察学生的行为表现,但有很大的随意性,这样的学习评价就显得不太可靠。因此我们要让评价更符合学生实际,要了解学生各种能力的发展现状,要科学地进行课堂观察评价,发挥课堂评价的功能。例如教师在课前可以设计课堂行为表现评价表,运用课堂观察法,在评价表中对提纲逐条评定。这是通过课堂观察来开展学生课堂行为表现性评价的重要方法,更是学生学业评价的重要方法。

如《中国人失掉自信力了吗?》的课堂教学中,笔者为学生树立反驳的实际任务后,给学生发了如以下评价表:

学生能在以上课堂观察表中,了解自己的表现,同时也能明确本节课对他们的要求。从而让学生不断地认识自我、调整并发展自我,达到了课堂的评定鼓励和改进作用。

(三)同学间互检评价,增进生生间的交流

在许多情况下,教师对全班学生进行课堂观察评定会遇到两个困难:一个是教学时间紧,完成知识传授后,常常没有时间开展评定;另一个是学生人数多,教师难以检查到每一个学生。要解决这些困难,教师需要借助学生的力量,依据明确的评定标准,进行相互评价,记录每个学生的得分。在采取这种评定方法时,教师既要设计好评价表,使其能够检查到关键的学习内容,又要组织好学生积极参与,使他们能够严肃而认真地开展好互评活动。

如《中国人失掉自信力了吗》一课中所设计的课堂观察评价表,就设计了小组学生的互评。这让学生在观察自己的同时也观察到同组同学,体现了学生的主体地位,满足了学生的心理需求,也达到了及时调整改进自我的目的。

(四)即时性短评,快速有效地反馈情况

在开展中职语文课堂评定时,教师可以让学生用包括书面反馈、当面交流在内的多种形式反映他们的学习状况。教师可以一节课结束前让学生分别写出已经学会的内容、还没有理解透彻的内容以及需要什么帮助等。这种方法已广泛出现在欧美等国家的中小学课堂评定之中,被称为“一分钟写作”。教师也可以用事先设计好的“记录表”收集评价信息,查看学生是否掌握了当天的上课内容。

例如在《中国人失掉自信力了吗》一课中,笔者设计了学习对照表,希望通过学习对照表及时反馈,同时教师在内容点评中,给予学生客观的自我认识,能够使教师即刻判定学生的掌握程度,在接下来的教学中进行动态调整。课堂结束前还给学生一个小小的书写问题:作为一名汽修专业学生,你有哪些优点?这样的“一分钟写作”,让学生从课文中抽离出来,从自身找论据,学以致用。

笔者认为课堂是师生之间教与学共存的舞台,每一节课充满着未知的可能,老师在不可预知的情况下,仔细观察学生的课堂表现,正确对待学生所表现出来的各种情况,积极地评价,往往会使学生在课堂中感受到自己的动态变化,从而更有学习的兴趣或更有改进的动力。因此在中职语文教学中一定要关注学生的课堂评定,让课堂评定成为中职学生学业评价的重要部分,并与终结性评价的书面考试等合理综合,这样才能有效发挥学生学业评价的激励性和改进发展功能。

参考文献

[1]广州市中等职业学校语文与文秘教学研究会.广州市中等职业学校《语文》(基础模块)学生学业质量评价标准(试行)[Z].广州市中等职业学校公共基础课程学生学业质量评价标准汇编,2014.

[2]沈毅,崔允漷.課堂观察走向专业的听评课[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[3]蔡敏.课堂评定:学生学业评价的重要方式[J].教育科学,2012(2).

[4]蔡敏.当代学生课业评价[M].上海:上海教育出版社,2006(2).

[5]陈小君.对学生进行学业成就评价的几点思考[J].教育与职业,2004(28).

[6]夏永庚,付佳.学生学业评价的能力要素及其改革路向[J].教育理论与实践,2011(4).

[7]梁云鹏,吕立新.学生学业评价与考试改革研究及探索[J].教育理论与实践,2010(10).

作者简介:孔艳玲,女,1981年生,本科学历,中学语文一级教师,花区职业技术学校(花区教师进修学校)语文组教师,研究方向为汉语言文学教学。

(编辑:郭恒)