发展数据分析观念 凸显统计核心思想和意义

李莉莉

【摘要】本文论述发展数据分析观念,提高数据意识和统计能力的作用和意义,提出发展学生数据分析观念的具体方法:图形分析法、问题驱动法、调查活动法。

【关键词】数据分析 统计与概率 图形分析法 问题驱动法 调查活动法

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2017)10A-0084-02

“统计与概率”在小学数学教材中占有约四分之一的篇幅,虽然教学内容比较简单,但是也承载着培养学生“四能”的重任。在教学活动中收集整理数据、画统计表、统计量的计算等,无一不是围绕指向的统计目标,用统计的数据分析指导实际问题。因此,在教学活动中把教学重点倾向画统计图或统计量的计量都是有失偏颇的,但也不是说画统计图和统计量的计算不重要,而是在教学过程中应该适当淡化。怎样才能把教学重点倾向数据分析呢?笔者采用的方法主要有图形分析法、问题驱动法和调查活动法。

一、图形分析法——读懂数据

图形分析法主要是引导学生从统计图表中分析数据,从直观的统计图表中生成自己的数学数据。

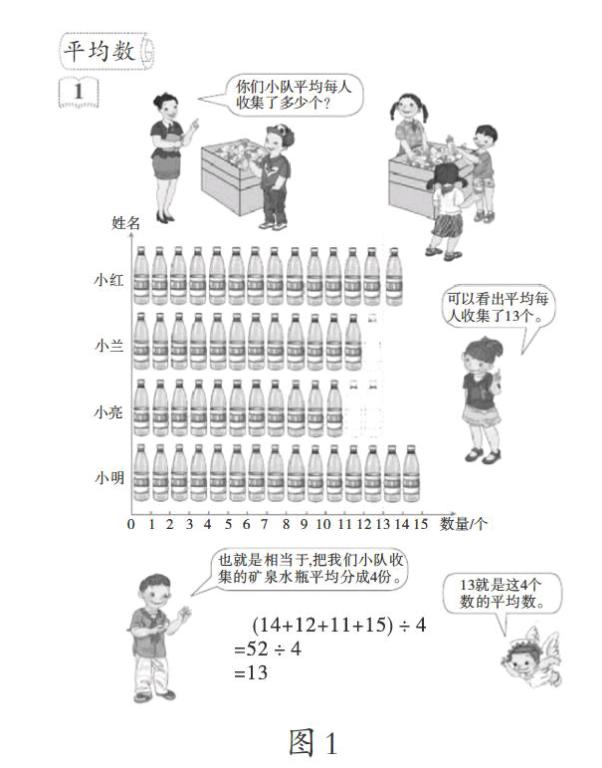

例如在教学人教版四年级下册《平均数》例1时,主题图是一个象形条形统计图(如图1),学生可以在图形上进行“移多补少”得到13这个平均数。在理解平均数不是一个真实的数,而是虚拟的数时,借助例1的图形,通过多媒体课件演示“移多补少”的过程,通过“移多补少”,4个人收集到的矿泉水瓶的数量就相同了,也就是这四个数的平均数13。接下来教师利用平均分的意义,让学生理解“求几个数的平均数就相当于把这些数据的总和平均分成几份”,由此总结出平均数的一般计算方法。教师运用学生已有的经验,通过图形分析法从直观到抽象的方式,使学生初步建立平均数的概念。接下来再借助统计图将其中的实际数量与平均数进行比较,让学生明确求出的这个平均数一定在这组数据的最大数和最小数之间,而且比最大数会小一些、比最小数会大一些,促使学生对平均数是虚拟的数的特点有更进一步的理解。这样直观形象的图示使“平均数可以代表一组数据的整体水平”得到了比较鮮明的表达。

二、问题驱动法——分析数据

问题驱动法主要采用的策略是以指导性的问题引导学生思考、体验与交流,通过问题驱动达成数据分析的目的。下面以人教版五年级下册《单式折线统计图》为例展开分析。

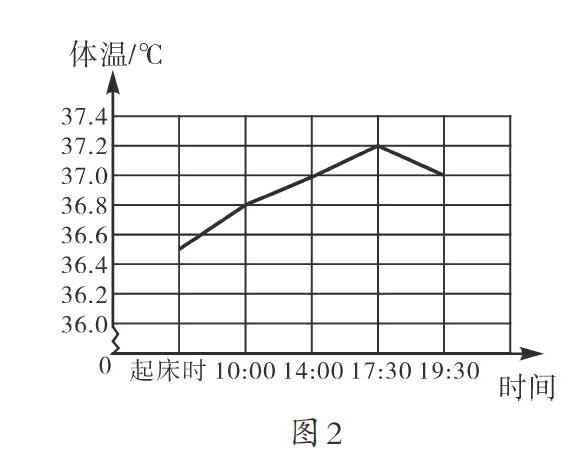

驱动问题一:(出示折线统计图,如图2)请你说一说从图中读懂了什么?这个问题使学生感受到统计来源于生活,主要是寻找数据里蕴藏的表面信息,是对折线统计图的数据增减变化情况在感性认识基础上分析数据。

驱动问题二:折线统计图是不是适用所有数据?(出示小组5名同学身高情况统计表和陈东0-10岁身高情况统计表)

“这两组数据用什么统计表最合适?”这个问题让学生对比感知折线统计图和条形统计图各自的优势,再次强化了折线统计图的特征。驱动学生讨论对比数据,将“统计图无对错之分,只有合适与不合适”这个数据统计的意识扎根学生脑海。

驱动问题三:课本105页“做一做”:陈东12岁时身高可能会是几厘米?他会一直这样长下去吗?这个问题驱使学生不但要读懂数据,还要对数据进行分析,结合生活常识对数据进行预测。学生在分析数据中明白陈东处于发育期,每年大概长高10厘米,但是人的身高和遗传、营养等方面有关,陈东在生长发育期结束后就不再长高了,不可能一直长下去。在预测时学生既要考虑统计数据的趋势,也要考虑人的生长发育这个生活常识,深入数据中蕴藏的信息,很好地把数据用于指导生活,把数学和生活结合起来,体现了数学的价值。

要突出统计教育的核心就必须重视数据分析,让学生在分析数据时对数据从初步的“谁最多(少)”之类的看数据的感性认识上升到分析判断数据的理性认知上,达到源于数据又跳出数据的目的,真正读懂数据里蕴藏的信息,提高学生的数据解读分析能力。

三、调查活动法——回归生活

调查活动法主要采用的策略是选取生活中的例子作为统计调查的素材,让学生在调查活动中把所学的统计知识应用于实践,并运用所学知识指导实践,感受现实生活整理和分析数据的方法,分析收集整理的现实数据,巩固统计知识。

例如,义务教育均衡发展工作要求图书的配比要达到一定的要求,笔者布置六年级的学生设计了一个调查表调查本校图书室图书的种类和册数是否达标,并在老师的指导下根据文件要求建议学校新购置哪些种类的图书。学生通过咨询图书室管理员查阅现有图书种类和册数情况以及师生借阅情况,绘制出适合的统计图。有的绘制条形统计图,从现有图书种类、册数中分析某种书超标了,不用再购置;有的计算出各种类型的图书占总册数的百分比,然后对比均衡发展有关要求,提出某种图书的百分比没有达到要求,建议多购置某种类型的图书;有的画出了1年图书借阅量的折线统计图,建议假期适当延长图书归还时间,方便师生借阅等。学生提出的这些合理建议就是学生亲身经历了数据的调查、分析和整理的全过程后形成的数据,在这个过程中学生能更深刻地体会到统计图的选择,掌握数据分析的方法,建立数据分析的观念。

对于没有接触过统计表的学生,笔者尝试以数一数再记录、统计比较大小等调查活动方法展开教学。如在秋季校运会中,笔者引导学生结合校运会开展了统计与运动调查活动。一年级上册学生没有接触过有关统计知识,笔者有意识地把一些简单如跳绳、踢毽子之类能数清个数的体育项目让学生调查统计,然后设计填空式的题型让学生统计后补充完整。如“我统计的项目是 ,他一共跳了 个”。在这个活动中既培养了学生的数感,又让学生在调查活动中获得数学活动的经验,同时为接下来学习统计知识奠定基础。三年级上册只是学习了简单数据的分类和整理以及单式统计表,统计活动的设计就是让学生体验积累统计活动的经验,体验数据收集和整理的过程。笔者设计了一个单一项目的统计表,让学生统计某个项目6名同学的比赛成绩,然后按大小的顺序列出冠军、亚军、季军。在统计的过程中学生积累了“跑步是用时越多排名越靠后,用时越少排名越往前;跳远是长度越长名次越靠前”等活动经验,当他们再做类似的练习题时,问题就迎刃而解了。

总之,在“统计”学习中,教师要注重学生数据分析能力的培养,让学生感受统计结果对决策的意义和作用,不断提高学生“用数据说话的能力”,发展数据分析概念,凸显统计核心思想。