山西省资源型县域经济发展时空格局演化及影响因素研究

曾 浩, 黄思远

(1.东华理工大学 经济与管理学院, 南昌 330013; 2.国土资源部 资源环境承载力评价重点实验室, 北京 100083; 3.中国建设银行股份有限公司 武汉省直支行, 武汉 430070)

山西省资源型县域经济发展时空格局演化及影响因素研究

曾 浩1,2*, 黄思远3

(1.东华理工大学 经济与管理学院, 南昌 330013; 2.国土资源部 资源环境承载力评价重点实验室, 北京 100083; 3.中国建设银行股份有限公司 武汉省直支行, 武汉 430070)

运用ESDA和空间计量方法对1996年~2015年山西省资源型城市县域经济空间演化及影响因素进行了分析.结果表明:1996年~2015年山西省资源型城市县域经济整体集聚的现象较为显著,但区域差异呈现总体扩大的趋势,全局相关性在减弱.热点区数量和范围扩大趋势明显,特别是南部的次冷点区转化为热点区的变化最为突出,冷点区数量和范围有所减少.经济发展重心位于平遥县与介休市相交界的区域,其中1996年~2004年移动轨迹由北沿西南方向向南移动,2004年~2015年轨迹方向呈现出由南向北移动.运用空间计量模型对两阶段县域经济影响因素进行分析,得出固定资产投资和地方矿煤炭销售量分别是两阶段对县域经济发展最大的影响因素,工业化水平对经济发展的影响显著提升,财政收入产生的影响在显著减弱,消费状况产生的影响从不显著变为显著,财政支出在两阶段都对经济发展起到了正效应作用.

资源型城市; 县域经济; 时空演化; ESDA; 空间计量

资源型城市是我国重要的能源、资源战略保障基地,对国民经济持续健康发展起着重要支撑作用[1].资源型地区的可持续发展近年来得到了广泛的关注,2013年11月12日国务院发布针对各类资源型城市可持续发展指导的纲领性文件《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》.由于资源型城市经济发展受资源开发的约束较大,各类城市资源开发处于不同阶段,经济发展水平差异明显,特别是在资源型城市各县域单元表现尤为突出.区域经济差异是非均衡发展的普遍地理现象之一[2],区域性的非均衡发展对区域的人口集聚,就业机会和收入水平都会产生一定的影响,投资和消费的不同又对区域的经济收益表现出巨大的差异[3].从现有关于区域经济发展时空格局演化相关研究来看,研究尺度上对全国省域及城市群的研究较为常见,如对东中西三大区域的经济发展时空演化分析[4-5],长三角[6]、珠三角等发展程度较高的城市群经济空间格局演化研究;在研究方法上变异系数、锡尔系数和泰尔指数较为常见[7],随着GIS技术的成熟,相关研究已将GIS技术引入到经济空间格局演化研究中;在研究区域上,诸如东部地区发达省份市域和县域经济发展空间格局演化是研究的热点[8],而对内陆中西部省份相对研究较少.另外,关于资源型城市经济发展空间格局演化相关研究仅在少量文献中出现,如赵映慧等[9]通过极差、比率、基尼系数和泰尔指数等方法测度了东北地区30个资源型城市县域单元经济发展差异,得出在波动中呈现出增大的趋势结论.文琦[10]以榆林市县域为研究区域,探究了能源富集区经济发展演进的格局特征,得出城市内部经济发展存在明显的区域差异逐步扩大趋势特征的结论.从已有研究来看,现有研究中关于资源型城市县域经济发展大多是从非空间的角度着手,对于资源型城市县域经济发展的影响因素相关研究也略显不足.

山西省作为我国最为典型的资源型城市集中分布的省份,资源型城市分布区域占全省国土面积约90%[1],内部区域经济发展差异不平衡现象显著.2015年山西省人均GDP仅为35 018元,且GDP增速仅为3.1%,新常态背景下经济增速回落现象突出.本文从空间的视角,运用ESDA和空间计量方法对山西省资源型城市县域经济发展格局演变及影响因素进行分析,具有重要的揭示意义,以期为山西省资源型城市县域经济发展转型提供重要的参考的价值.

1 研究区域、方法与数据

1.1 研究区域

依据国务院发布的《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》中公布的全国资源型城市名单(2013年),本文的研究区域为山西省资源型城市所有县域单元,具体为山西省地级行政区中的大同市、朔州市、阳泉市、长治市、晋城市、忻州市、晋中市、临汾市、运城市、吕梁市10个地级市的所有县域单元以及太原市的县级市古交市,共103个县域单元.

1.2 研究方法

1.2.1 加权变异系数 本文选用加权变异系数(Vw)来反映山西省资源型城市各县域单元经济差异总体状况.Vw越大,各县域单元相对差异越大,各县域单元的不平衡性也就越大,反之,Vw越小则相对差异越小[11].公式为:

1.2.3 山西省资源型城市县域经济发展影响因素的计量模型设定 对于区域经济发展差异性影响因素的研究,前人相关研究主要从经济发展水平、资本、消费、劳动力和投资等因素[10,14]进行考察,鉴于山西省资源型城市县域经济的发展具有独特性,大多是以煤炭生产和销售作为最主要的支撑产业,因此本文不仅将人力资本、地方财政收入与支出、产业结构、消费和投资等重要变量纳入到模型中,本研究还将把县域地方矿煤炭销售量这一重要变量纳入到对山西省资源型城市县域经济发展影响因素中进行考察,针对传统面板回归模型不能充分考虑区域间经济发展及其影响因素具有空间相关性这一重要特征,因此,本文对山西省资源型城市县域经济发展影响因素的研究将采用空间计量模型.在对山西省资源型城市各县域单元经济发展状况和产业结构等进行分析后,同时考虑数据的可获取性,并且参考有关资源型地区经济发展及其影响因素的相关文献,确定以人均GDP(AGDP)作为被解释变量来表示资源型城市县域经济发展水平[15-16],而以地方财政收入和支出(以县级政府财政预算内收入占GDP比重CZSR和县级政府财政支出占GDP比重CZZC来衡量地方政府对经济发展的调控;产业结构(用工业化水平industry衡量工业对经济发展的影响);消费(用社会消费品零售总额Shxfp来反映地区居民消费需求);人力资本(用从业人员CYRY衡量人力资本对经济发展的影响);投资(利用固定资产投资GDTZ来反映县域投资状况)和地方矿煤炭销售量(KMXS衡量煤炭销售对资源型城市县域经济发展的影响)作为模型的解释变量.为降低模型的异方差性,对所有变量指标数据采用自然对数进行处理[15].本文构建的空间滞后和空间误差两种空间计量模型的表现形式如下.

1)空间滞后模型(SLM),主要是用于探讨各变量在某一县域单元是否具有溢出效应.在解释变量中增加一个空间滞后变量[17],模型为:

lnAGDPit=β0+β1lnindustryit+

β2lnCZSRit+β3lnCZZCit+

β4lnShxfpit+β5lnCYRYit+

β6lnFDIit+β7lnKMXSit+ρWlnAGDPit+εit,

式中,ρ是空间自回归系数,WlnAGDPit是空间滞后变量,ε为随机误差项.

2)空间误差模型(SEM),是当各县域单元间因所处的相对位置不同而使得各县域单元间的相互作用存在差异时所采用的空间计量模型[17],模型为:

lnAGDPit=β0+β1lnindustryit+β2lnCZSRit+

β3lnCZZCit+β4lnShxfpit+β5lnCYRYit+

β6lnFDIit+β7lnKMXSit+εit,

εit=λWεit+ui,

式中,ρ是空间误差自回归系数,λ是空间误差移动平均系数,Wεit是空间滞后误差项.

数据主要来源于山西省统计年鉴、中国区域经济统计年鉴以及山西省及各市统计局网站等,部分年份的煤炭销售量数据采集于山西煤炭销售网.

2 实证研究

2.1 总体空间格局演化分析

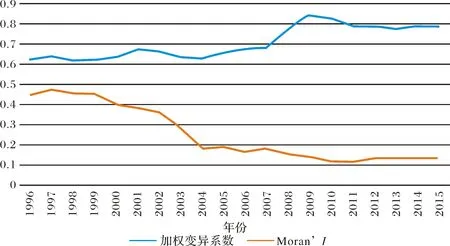

结合计算公式(1)可得加权变异系数Vw从1996年的0.621 7缓慢波动变化至2004年的0.629 5,这期间县域间的差异变化较小,但从2004年之后,Vw增长速度较快,一直较为稳定增长至2015年时达到0.790 1,期间2009年时达到最大值.这表明山西省资源型城市各县域单元区域相对差异总体呈现扩大的趋势.

运用ArcGIS10.2软件得出山西省资源型城市县域单元全局Moran’sI值(图1).结果显示,全局Moran’sI值远离期望值E(I)(-0.009 43)并为正值,Z值通过显著性检验,则整体存在显著的空间集聚现象.同时,全局Moran’sI值由1996年的0.444 6逐步下降至2004年的0.179 8,表明在该时段内空间相关性在逐步减弱,但从2004年之后,全局Moran’sI值降低减弱速率,总体趋于稳定,到2015年全局Moran’sI值波动变化至0.132 9,这表明2004年后山西省资源型城市各县域单元空间相关性整体变化幅度较小,空间相关性较弱.

加权变异系数和全局Moran’sI值的结果表明1996年~2015年山西资源型城市县域经济差异呈现逐步扩大的趋势,并且整体空间正相关性在逐步减弱.

图1 1996年~2015年山西省资源型城市县域经济加权变异系数和全局Moran’s I值Fig.1 Result of the weighted coefficient of variation and Global Moran’s I values for economic development at the county regional in resource-based cities of Shanxi during 1996~2015

2.2 局部空间格局

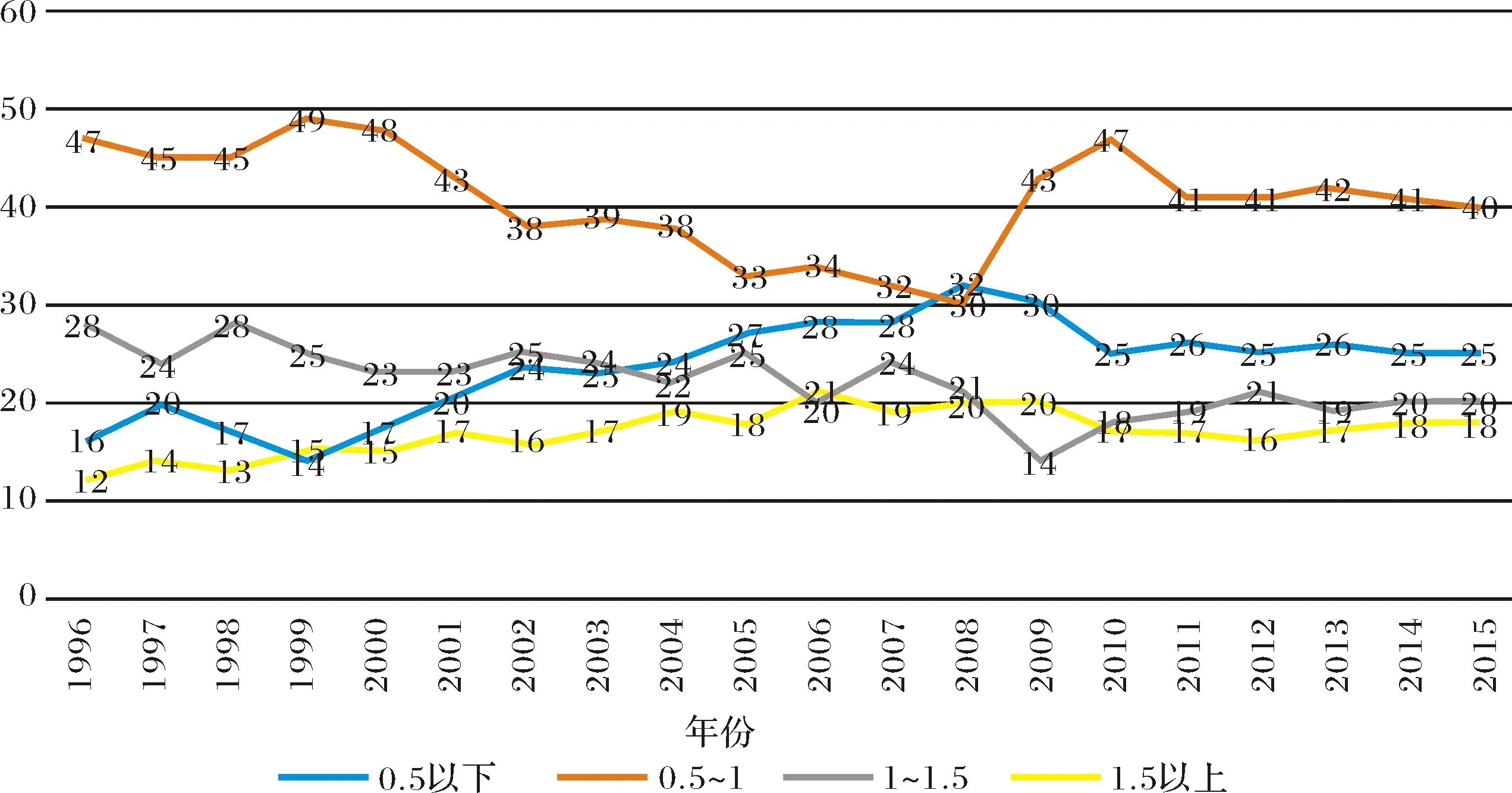

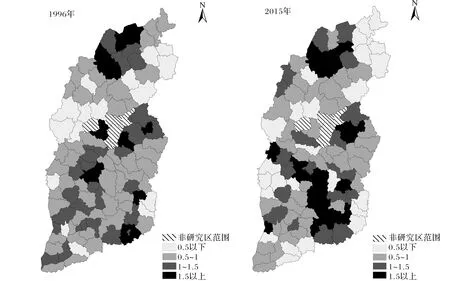

2.2.1 时序分析特征 以山西省资源型城市各县域与全区域人均GDP的比值结果,分别划分出高值区(>1.5倍)、中高值区(1~1.5倍)、中低值区(0.5~1倍)和低值区(<1.5倍)[15].四个单元区的数量变化图见图2.从图中可得,低值区1996年~2008年数目持续增加,达到最大值32后持续下降,2015年降至为25个,末期数量比初期增加了9个;中低值区呈现“V”型变化结构,经历了先减少后增加的趋势,1996年~2008年持续减少至30个,之后数量回升至2015年的40个,末期数量比初期减少了7个;中高值区与中低值区变化趋势大致相同,都是经历了先减少后增加的趋势,1996年~2009年持续减少至14个,之后数量回升至2015年的20个,末期数量比初期减少了8个;高值区总体保持了微弱增加的趋势,变化相对稳定,末期数量比初期增加了8个.总体来看,1996年~2015年低值区、高值区数量增加较为明显,中低值区、中高值区数量减少趋势明显,表明山西省资源型城市县域经济发展差异有所扩大.

分别以研究时段起止点1996年和2015年作为研究节点,通过地图可视化方法对划分的4个单元区进行表征(图3).1996年高值区主要分布在市辖区及其周边县域单元,包括大同市市辖区、左云县、古交市、阳泉市市辖区、长治市市辖区、潞城市、晋城市市辖区、泽州县、朔州市市辖区、晋中市市辖区、灵石县和介休市;而2015年高值区分别形成了北部和南部集聚区,北部以朔州市市辖区、山阴县和怀仁县为主,南部形成了南北向的孝义市、灵石县、沁源县、古县、安泽县、沁水县、高平市和长治县、襄垣县的集聚区.1996年低值区主要集聚在北部区域,2015年时在南、北部都分别形成了集聚区;中低值区2015年与1996年相比在南部集聚区范围有所减少,而中高值区2015年与1996年相比集聚在高水平区周围的趋势更加明显.

图2 各单元数量变化图Fig.2 Map of each unit quantity variation

图3 1996年、2015年县域人均GDP分级图Fig.3 Per capital GDP classification of county regional in the year of 1996 and 2015

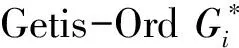

将3个研究时间节点的热点区和冷点区研究结果进行比较分析,可得出:热点区数量和范围扩大趋势明显,特别是在南部热点区发展尤为突出,1996年的次热点区、次冷点区在2004年、2015年时演变成热点区;冷点区数量和范围在逐步缩小,1996年的东西向带状分布区逐步缩小演化成2004年、2015年的小块状分布区,南部的次冷点区转化为热点区趋势明显.

图4 1996年、2004年和2015年山西省资源型城市县域经济热点演化图Fig.4 Hotspot evolution map of per capita GDP at the county regional in resource-based cities of Shanxi in the year of 1996, 2004 and 2015

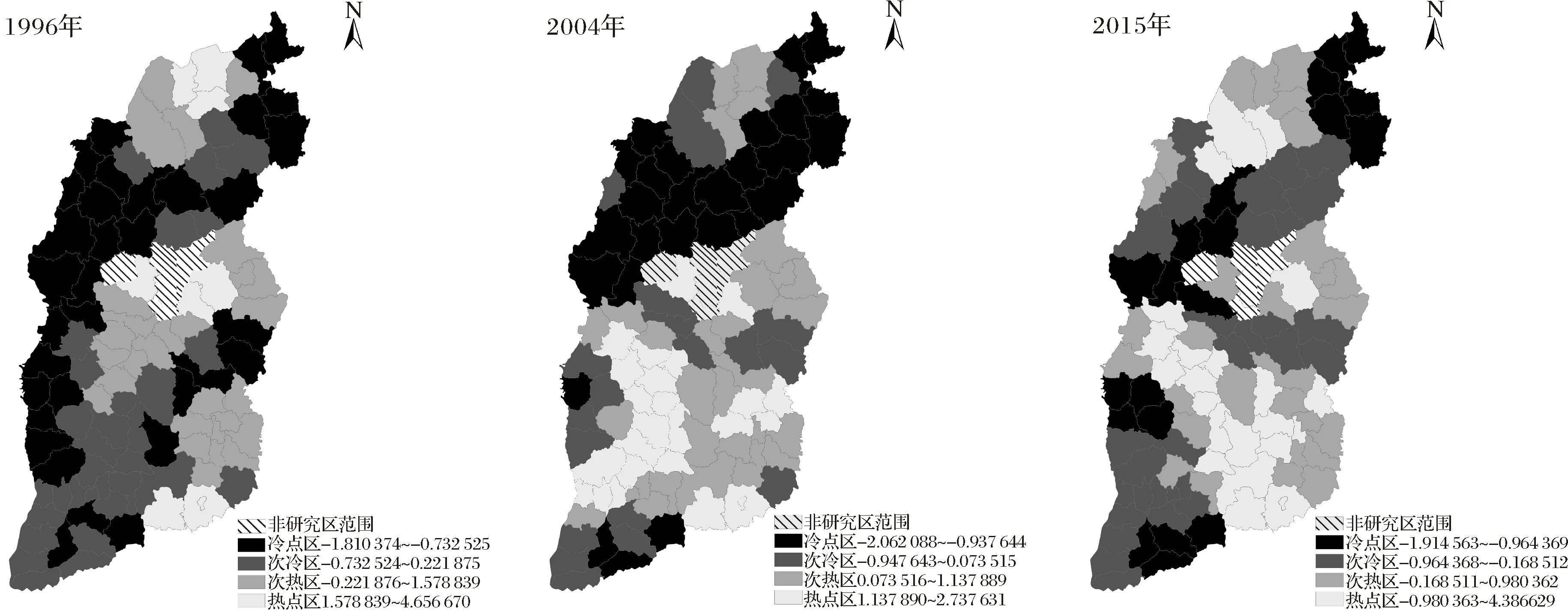

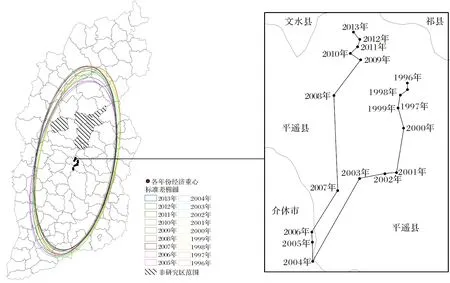

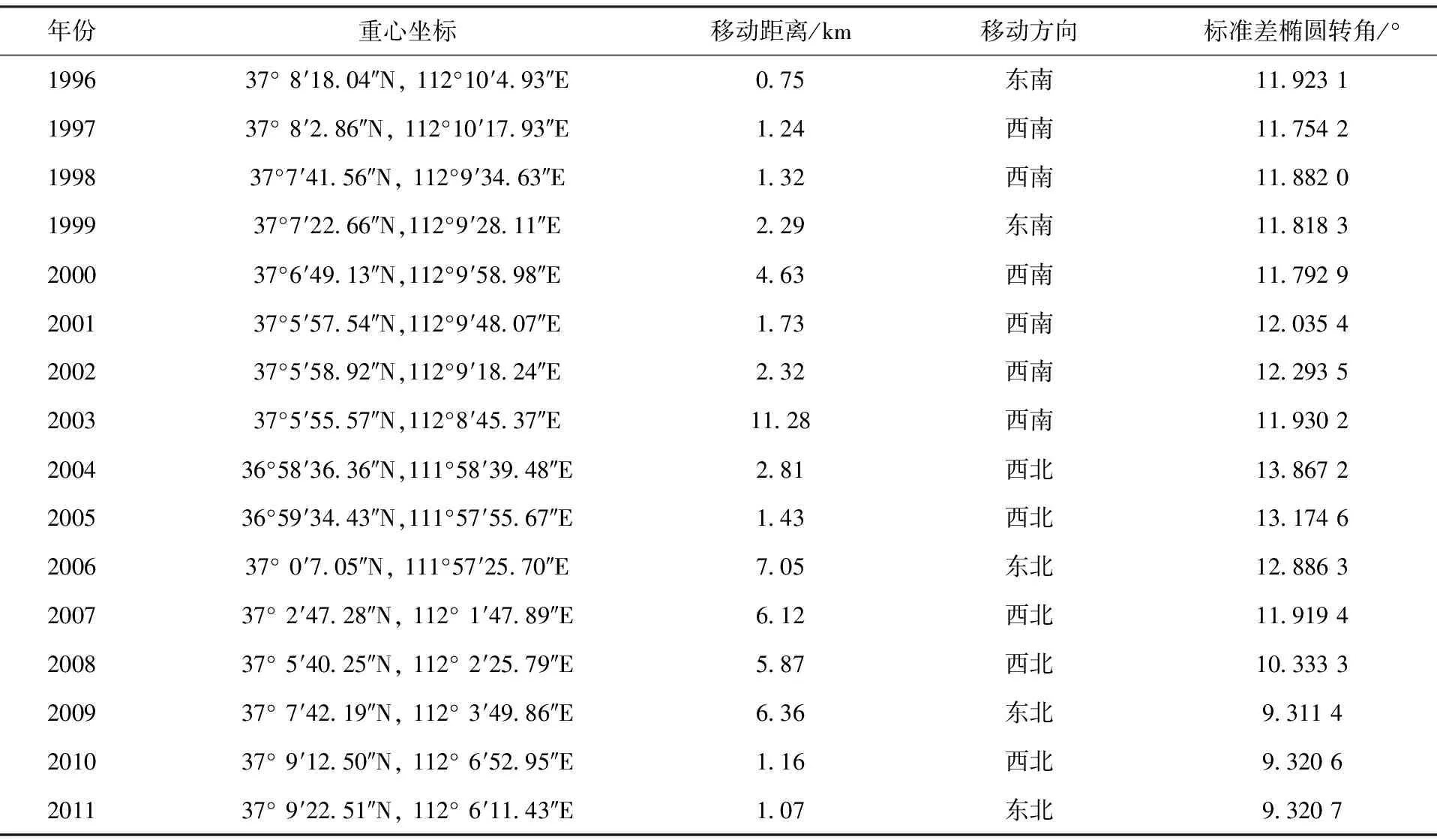

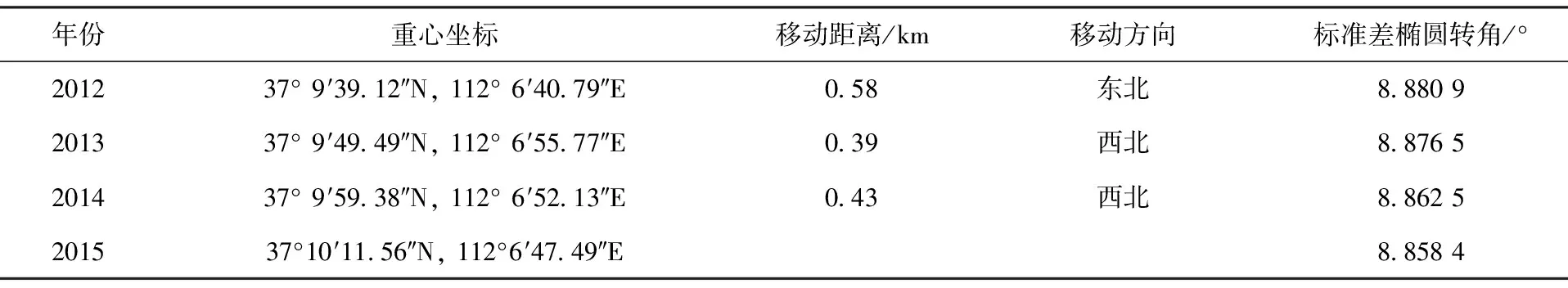

2.2.3 经济重心及标准差椭圆 1996年~2015年,山西省资源型城市县域经济重心坐标变动和标准差椭圆空间分布态势如图5和表1所示.从经济重心分布范围来看,主要在36°58'36.36"~37°10'11.56"N,111°57'25.70"~112°10'17.93"E之间变动,主要集中在平遥县与介休市相交界的区域.重心经历了先向南后向北的移动轨迹,其中1996年~2004年轨迹方向大体呈现出由北沿西南方向向南移动,位移距离为25.56 km,2004年~2015年轨迹方向总体呈现出由南向北进行移动,位移距离为33.27 km,此阶段重心移动距离较前一阶段有所增加.

标准差椭圆在1996年~2015年间总体变化幅度较小,转角空间分布上主要呈现出南-北向格局.从转角的变化范围来看,呈现出明显的两阶段特征,先由1996年的11.923 1°扩大至最大值2004年的13.867 2°,此时段椭圆向南、向西方向移动明显,并于2004年到达整个研究时段内最南位置;从2004年转角逐步减小至最小值2015年的8.858 4°,此时段椭圆由南向北进行移动,表明此时期南-北方向的空间格局得到加强.而椭圆的长轴总体呈现出扩大的趋势,短轴总体有所缩短,说明山西省资源型城市县域经济在南-北方向上有扩张的趋势,在东-西方向上有收缩趋势,但南-北方向上的扩张趋势强于东-西方向的收缩趋势,这表明在南-北方向上山西省资源型城市县域经济差异扩大趋势更强于东-西方向上县域经济缩小的趋势.

图5 1996年~2015年山西省资源型城市县域经济重心及标准差椭圆分布Fig.5 Distribution of economic gravity center and standard deviational ellipses at the county regional in resource-based cities during 1996~2015

年份重心坐标移动距离/km移动方向标准差椭圆转角/°199637°8′1804″N,112°10′493″E075东南119231199737°8′286″N,112°10′1793″E124西南117542199837°7′4156″N,112°9′3463″E132西南118820199937°7′2266″N,112°9′2811″E229东南118183200037°6′4913″N,112°9′5898″E463西南117929200137°5′5754″N,112°9′4807″E173西南120354200237°5′5892″N,112°9′1824″E232西南122935200337°5′5557″N,112°8′4537″E1128西南119302200436°58′3636″N,111°58′3948″E281西北138672200536°59′3443″N,111°57′5567″E143西北131746200637°0′705″N,111°57′2570″E705东北128863200737°2′4728″N,112°1′4789″E612西北119194200837°5′4025″N,112°2′2579″E587西北103333200937°7′4219″N,112°3′4986″E636东北93114201037°9′1250″N,112°6′5295″E116西北93206201137°9′2251″N,112°6′1143″E107东北93207

续表1

2.3 山西省资源型城市县域经济发展影响因素分析

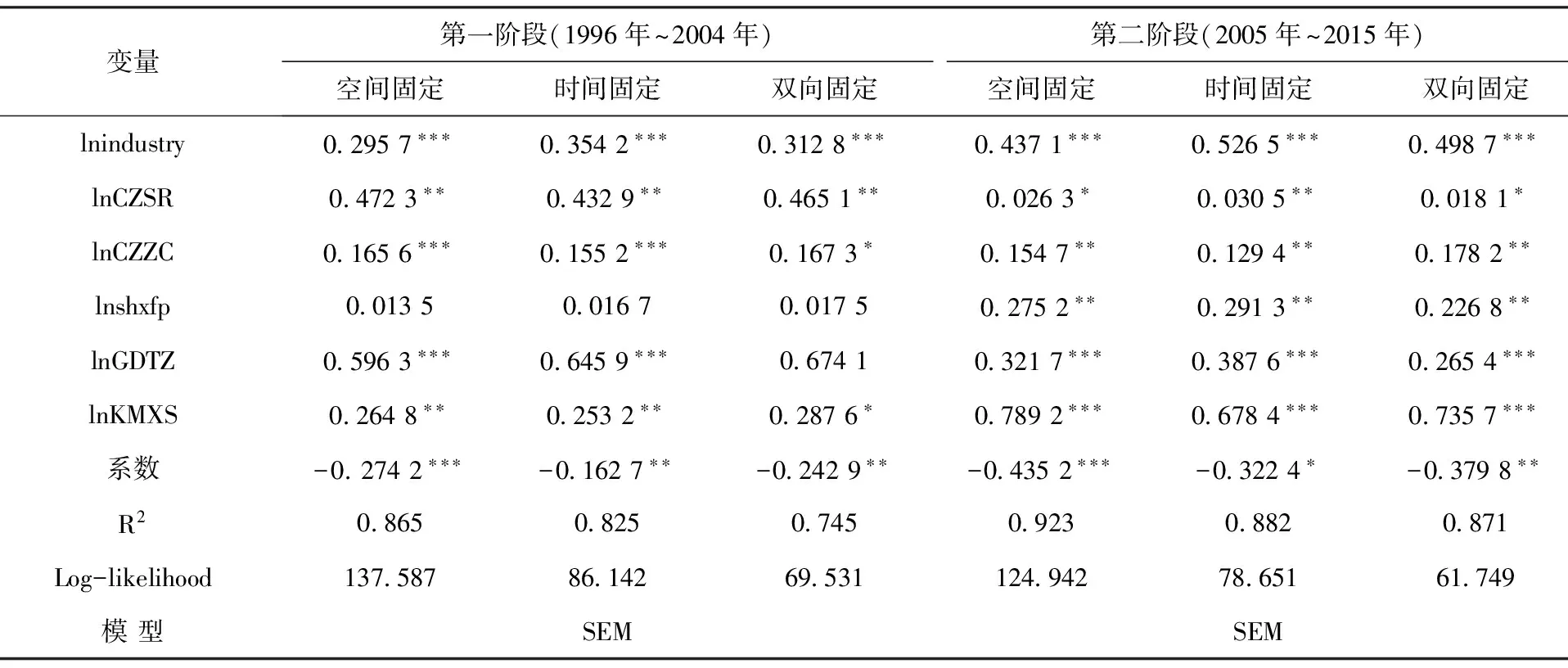

结合前面时空格局演化的结果发现,2004年作为山西省资源型城市县域经济时空格局演化的一个重要节点前后呈现出不同的演化特征,因此本文分两个阶段(1996年~2004年,2005年~2015年)来探讨山西省资源型城市县域经济发展的影响因素及其异同.

首先运用PP-Fisher对面板数据进行单位根检验[18],结果显示除人力资本没有通过检验外,其他变量均为一阶单整,因此在进行空间计量模型前将人力资本这一变量去除.同时,本文判定空间计量模型准则是考察空间误差和空间滞后模型的拉格朗日算子及其稳健形式[19-20].最后,通过Matlab R2010a软件得出结果,发现LMEER比LMLAG更为显著.因此,本文应选择的空间计量模型为空间误差模型(SEM).模型结果见表2.

表2 两阶段山西省资源型城市县域经济影响因素的空间计量结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著.

依据R2和Log-Likelihood的结果可得,两阶段的空间固定效应模型的拟合效果在三个模型中都为最优.因此,选择SEM空间固定效应模型来对两阶段资源型城市县域经济发展影响因素进行分析.从表2中的空间固定效应结果来观察,两阶段山西省资源型城市县域经济发展的影响因素主要区别概括为:第二阶段地方矿煤炭销售量对经济发展的影响程度远比第一阶段时产生的影响大,工业化水平和固定资产投资在两阶段对山西省资源型城市各县域经济发展产生的影响都在各因素中处于前列,而财政收入在两阶段呈现出明显下降的态势,社会消费品零售总额在两阶段由不显著变为通过显著性检验.

财政收入在第一阶段是仅次于固定资产投资外影响经济发展水平的最大因素,通过5%显著性检验,但在第二阶段只通过10%显著性检验,回归系数由第一阶段的0.472 3降低到第二阶段的0.026 3,表明财政收入对经济发展的拉动作用显著减弱,资源开发带来的巨额地方财政收入却对县域经济的贡献度呈现出下降态势,说明资源型城市县域单元的资源型产业“一煤独大”为主导的产业结构为县域政府带来巨额财政收入,但并不能带动区域经济均衡发展[10].

财政支出与经济发展水平的回归系数在由一阶段的0.165 6减小到二阶段的0.154 7,而显著性检验由第一阶段的1%变化为第二阶段的5%,在两阶段都呈现出正向效应,表明山西省资源型城市县域政府在财政支出上对区域经济发展都起到了促进作用,效果也较为显著.

社会消费品零售总额在第一阶段并未通过显著性检验,但在第二阶段时通过了5%显著性检验,回归系数达到0.275 2,表明在第二阶段社会消费品零售总额在推动县域经济发展水平的作用显著提高.

固定资产投资在第一阶段是影响山西省资源型城市县域经济发展最大的影响因素,回归系数由第一阶段的0.596 3降低到第二阶段的0.321 7,都通过1%显著性检验.在第二阶段与地方矿煤销售量和工业化水平相比,影响作用较小,结合现实情况进行分析,第一阶段除最后两年外,煤炭产业发展并未进入煤炭产业发展的“黄金十年”(2002年~2012年),资源型城市县域经济发展是以投资来拉动经济发展的最大动力,因此在此背景下固定资产投资成为第一阶段影响经济发展的最大动力,但在第二阶段煤炭产业迎来了黄金发展时期,因此对于资源型城市县域经济发展而言固定资产投资的影响作用呈现出下降态势.

地方矿煤炭销售量与经济发展水平的回归系数从第一阶段的0.264 8提高到第二阶段的0.789 2,呈现出显著的急剧上升态势,并从第一阶段的5%水平的显著性检验变为1%显著性检验,结合背景进行分析,这与煤炭产业发展的“黄金十年”(2002年~2012年)较为契合,在第一阶段,煤炭销售仅处于黄金期的起始阶段,对经济发展的正向效应与固定资产投资、工业化水平和财政收入相比较弱,但在第二阶段,地方矿煤炭销售量成为影响山西省资源型城市县域经济发展的最大影响因素,远超过其他几个变量的影响.

空间误差系数在两阶段都显著为负,表明相邻资源型城市县域经济发展的解释变量误差冲击对该县域被解释变量存在负向影响,说明山西省资源型城市各县域存在较强的经济竞争关系[21].

3 结论

1) 1996年~2015年山西省资源型城市县域经济表现出空间正相关性,总体空间格局和加权变异系数都以2004年为节点,表现出县域经济差异逐步扩大,整体空间正相关性在逐步减弱.热点区数量和范围扩大趋势明显,特别是南部的次冷点区转化为热点区较为明显,1996年的次热点区、次冷点区在2004、2015年时转变成热点区,而冷点区数量和范围有所减少.重心主要位于平遥县与介休市相交界的区域,其中1996年~2004年移动轨迹方向大体呈现出由北沿西南方向向南移动,2004年~2015年轨迹方向总体呈现出由南向北进行移动,标准差椭圆在南-北方向上的扩张趋势强于东-西方向的收缩趋势.

2) 运用空间计量模型对两阶段(1996年~2004年,2005年~2015年)山西省资源型城市县域经济的影响因素进行了对比研究,分析得出固定资产投资和地方矿煤炭销售量分别是第一阶段和第二阶段对县域经济发展最大的影响因素,工业化水平对经济发展的影响作用显著提升,财政收入对经济发展的影响显著减小,社会消费品零售总额对经济发展的影响由不显著到显著,财政支出在两阶段都对经济发展起到了正效应作用.

3) 结合现实情况:近年来,山西省资源型城市县域经济发展缓慢现象与其自身以煤炭产业为主导的产业结构发展密不可分.这也反映出近几年煤炭产业不景气后,山西资源型城市经济发展就出现了增速缓慢的现象,这与煤炭为主导的“一煤独大”发展格局是紧密结合的,“煤炭兴则县域强”是以往山西省资源型城市县域经济发展的真实写照,但在新常态背景下,各县域单元要积极破解对煤炭产业的依赖,积极探索发展非煤产业的发展,依靠科技进步,紧抓落实国家和省市相关资源型城市转型政策,因地制宜培育煤炭替代产业,同时以此为契机,促进产业结构的优化升级,实现经济社会资源环境的和谐发展.

[1] 国务院关于印发全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)的通知[EB/OL].[2017-12-10]. http://www.gov.cn/zwgk/2013-12/03/content_2540070.html.

[2] GARDINER B,MARTIN R, SUNLEY P, et al. Spatially unbalanced growth in the British economy [J]. Journal of Economic Geography, 2013,13(6):889-928.

[3] 李广东, 方创琳. 中国区域经济增长差异研究进展与展望[J].地理科学进展, 2013,32(7):1102-1112.

[4] 芦 惠, 欧向军, 李 想, 等. 中国区域经济差异与极化的时空分析[J].经济地理, 2013,33(6):15-21.

[5] LI G D, FANG C L. Analyzing the multi-mechanism of regional inequality in China[J].The Annals of Regional Science, 2014,52(1):155-182.

[6] 覃成林, 刘迎霞, 李 超. 空间外溢与区域经济增长趋同—基于长江三角洲的案例分析[J].中国社会科学, 2012(5):76-94, 206.

[7] 吴 晶. 安徽省县域经济差异及空间格局演变研究[J].华东经济管理, 2017,31(8):18-24.

[8] 方文婷, 滕堂伟, 陈志强. 福建省县域经济差异的时空格局演化分析[J].人文地理, 2017(2):103-110.

[9] 赵映慧, 修春亮, 宋 戈, 等. 东北地区资源型城市经济发展差异分析[J].经济地理, 2009,29(5):726-730.

[10] 文 琦, 焦旭娇, 李 佳. 能源富集区内部经济发展时空演进格局特征—以陕西省榆林市为例[J].资源科学, 2014,36(7):1392-1401.

[11] 管卫华, 林振山, 顾朝林. 中国区域经济发展差异及其原因的多尺度分析[J].经济研究, 2006(7):117-125.

[12] 王 维. 长江经济带城乡协调发展评价及其时空格局[J].经济地理, 2017,37(8):60-66,92.

[13] 朱 慧, 周根贵. 国际陆港物流企业空间格局演化及其影响因素[J].经济地理, 2017,37(2):99-105.

[14] 杨 贺, 刘金平, 蔡利平. 资源型区域经济空间分异解析—以中原经济区为例[J].资源科学,2016,38(6):1109-1117.

[15] 曾 浩, 余瑞祥, 左桠菲, 等. 长江经济带市域经济时空格局演变及影响因素研究[J].经济地理, 2015,35(5):25-31.

[16] 陈 利, 朱喜钢, 杨 阳, 等. 基于空间计量的云南省县域经济空间格局演变[J].经济地理, 2017,37(1):40-49.

[17] 杨刚强, 李梦琴, 孟 霞. 人口流动规模、财政分权与基本公共服务资源配置研究—基于286个城市面板数据空间计量检验[J].中国软科学, 2017(6):49-58.

[18] 姜 松, 王 钊. 中国城镇化与房价变动的空间计量分析[J]. 科研管理, 2014,35(11):163-170.

[19] 韩 峰, 谢 锐. 生产性服务业集聚降低碳排放了吗?—对我国地级及以上城市面板数据的空间计量分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(3):40-58.

[20] 桂黄宝. 我国高技术产业创新效率及其影响因素空间计量分析[J].经济地理, 2014,34(6):100-107.

[21] 周明生, 陈文翔. 中国生产性服务业集聚的空间效应研究—基于空间面板数据模型[J]. 经济与管理研究, 2014(9):69-76.

Spatialpatternevolutionanditsinfluentialofcountyeconomyinresource-basedcitiesinChina——a case study of Shanxi

ZENG Hao1,2, HUANG Siyuan3

(1.School of Economics and Management,East China University of Technology,Nanchang 330013, China; 2.Key Laboratory of Carrying Capacity Assessment for Resource and Environment, Ministry of Land and Resources, Beijing 100083, China; 3.Wuhan Shengzhi Sub-branch, China Construction Bank Corporation, Wuhan 430070, China)

This article use ESDA and spatial econometrics method to analyze county regional economic spatial evolution and influence factors in Shanxi Resource-based Cities in 1996-2015. To summary, regional economic agglomeration phenomenon is significant in Resource-based cities in Shanxi during 1996-2015, while the trend of regional differences has amplified with the decreasing global correlation. Hotspot zone has expanded, and the transformation from the cold spot in south area to hot area is significant, while cold spot area decreased in the number and scope. Center gravity is mainly located in Pingyao county areas along the border with the Jiexiu city, of which 1996-2004 mobile trajectory direction is generally presented by moving southward along the southwest of the north. Analyzing influential factors for these two phases of the county economy by utilizing the spatial econometric model, two major factors were generated that imposed great effects on the county economy, namely, fixed capital environment and the sales volumes of mine and coal. Meanwhile, industrialized level’s influence on the economic development has significantly increased and that of the revenues has significantly decreased. The influence triggered by consumption condition turned from inconspicuousness to conspicuous. The fiscal expenditure played a positive role on the economic development on both two phases.

resource-based cities; county regional economy; spatial-temporal evolution; exploratory spatial data analysis; spatial econometrics

2017-03-04.

国土资源部资源环境承载力评价重点实验室2017年开放课题(CCA2017.05);东华理工大学博士科研启动基金项目(DHBK2016132).

*E-mail: zenghaoxf@163.com.

10.19603/j.cnki.1000-1190.2017.06.020

1000-1190(2017)06-0849-09

F120.3; F062.1

A