新闻学教育中媒介与性别内容的教学现状探析*

王正祥,王婷婷

新闻学教育中媒介与性别内容的教学现状探析*

王正祥,王婷婷

本研究关注新闻学本科教育中媒介与性别问题的教学是否受到重视。研究发现,重点高校新闻院系普遍不重视性别问题教学,国内长期从事媒介与性别研究的学者也基本没有机会给本科生开设该课程,新闻学理论等核心课程教学也很少涉及媒介与性别方面的内容。因此,有必要开设媒介与性别课程进行积极干预,建议新闻院系将其纳入教学培养方案。

新闻学教育;性别不平等;媒介与性别课程

随着受教育程度的提高,女性正以空前的规模进人新闻行业,一些国家女记者的数量甚至超过了男性。我国新闻行业中,女性从业者所占的比例低于男性,但也逐年上升。现实中对女性媒体从业人员的歧视并未因其数量的增加而改变,新闻工作者两性不平等是敏感而不容回避的问题。女性多从事低等级的工作,很少有决策权,主要从事“软性”新闻报道,收入待遇不如男性同事,也很少有晋升的机会。

对此,有研究者指出,新闻学教育不能对此熟视无睹,有必要开设媒介与性别的课程,让未来的从业者对新闻业面临的性别问题有一定的认识,培养他们的性别平等意识,通过教育的方式对新闻界性别不平等的问题进行积极干预。[1]

在此背景下,本文探讨媒介与性别内容在我国新闻学教育中的教学现状,关注在新闻学本科教育中媒介与性别课程开设的情况如何。

一、探析的主要内容

(一)新闻业中的性别不平等与新闻学教育

长期以来,新闻业由男性主导,在多数国家,女性在男性掌控的传媒业里都是绝对少数,处于从属地位。近年来,随着女性进入新闻院校学习的人数越来越多,女性新闻从业人员所占的比例也逐年上升,在有些西方国家,甚至超过了男性,出现所谓“性别转向”,女性能够更容易进入媒介制作的某些领域从事新闻工作。[2]但是,受组织、结构、社会及专业等因素制约,媒介组织内的性别歧视并未消失。[3]研究发现,我国新闻工作者中男女两性不平等也是不容回避的问题。

首先,新闻编辑部的管理层以男性为主,女性很少有机会进入管理层和决策层。有研究者对上海市的调查发现,14家媒体的管理层基本上由男性组成,而且行政级别越高,男性的比例越大,性别差异就越悬殊。[4]

其次,从所从事的工作性质或报道领域看,男女两性是不平等的。有研究者指出,在新闻媒介组织内,女性或从事辅助性工作,或在那些被认为是她们肩负的家庭责任延伸的领域内工作,如儿童、教育、消费、家庭等节目或部门,这些报道被视为“软新闻”。而在政治、外交、经济或突发性事件等“硬”新闻报道领域,很难见到她们的身影。[5]

再次,女性新闻工作者在专业上没有获得认可,还表现在工作待遇、获奖和职称评聘方面。研究者发现,女性新闻工作者的工资待遇。获得中高级职称的比例、晋升的机会、新闻作品获奖的机会均低于男性。[6]

最后,性别化的编辑部对女性新闻工作者缺少尊重。编辑部和办公室经常成为男性对于共事女性的身体或者性别魅力进行品头论足的场所,比如,随意评价她们的穿着、发型、化妆甚至身材。[7]讲黄色笑话、晒裸女图也是较为常见的娱乐方式,有时还会出现性骚扰现象。

研究者进一步指出,当前我国传媒的市场化改革加剧了这种不平等。女性新闻工作者肩负着操持家务、照顾家人、养育后代的责任,因此,工作压力要远大于男性。同时,现行的就业合同和薪酬制度很少考虑到女性的特殊性,基本上是按照稿件的数量和质量来计酬,这样的“同工同酬”对女性来说,显然是不公正的。[8]此外,在市场化过程中,记协、工会、妇联等组织的地位衰落,也意味着女性新闻工作者的一系列保护和维权机制也失效了,她们争取性别平等的努力更加艰难。

对此,有学者主张在新闻传播学院为本科生开设媒介与性别的课程,以应对性别不平等的挑战。以教育的方式作为干预手段不是解决性别问题的唯一方式,但却是基础性的。

澳大利亚学者诺斯(North)指出,如果我们的课堂教学能给进入新闻业的学生提供一个探讨性别问题的平台,阐明问题和挑战,他们就会意识到女性从业者受到了不公正的对待,从而为自己日后进入该行业迎接挑战做好准备,来解决性别不平等这一结构性问题。[9]

国内学者卜卫近年来也主张媒介与社会性别理论应作为素养课程的重点教学内容,倡导新闻业中的性别平等,同时,对弱势者也有赋权的作用,提高新闻专业学生的批判意识和性别平等意识。她还特别指出,有必要检视教材中是否有性别歧视性内容,同时呼吁新闻传播学界行动起来,在教学和科研中逐渐消除社会性别盲点。[10]不过,研究者指出,新闻学院一般不重视媒介与性别课程的教学。比如,诺斯发现,在澳大利亚众多的新闻学院中,很少有开展媒介与性别课程教学的。女性主义研究者多年来指责新闻学院对性别问题不重视,存在着男性主导的新闻学教育,对新闻业中的性别不平等推波助澜。

(二)探析的主要内容

本文探讨国内高校本科生新闻学教育中媒介与性别内容的教学现状,重点关注新闻学和广播电视新闻学两个专业方向,提出如下问题。

其一,国内媒介与性别研究的主要学者长期关注媒介与性别问题,是开展媒介与性别教育的主要师资来源。他们是否有机会给本科生开设媒介与性别的课程?

其二,关注国内新闻院系开设媒介与性别内容课程的现状,以211和985高校新闻院系作为研究对象。其中,有哪些院系给新闻学和广播电视新闻学专业的本科生开设媒介与性别的课程?

其三,专业核心课程是教学重点。因此,我们重点关注传播学理论、新闻学理论等核心课程教学是否会涉及媒介与性别的内容?

二、探析方法

主要采用文献分析法和内容分析法。

文献研究法,即充分利用211和985高校的官网,收集各新闻传播院系的培养方案,部分没有提供培养方案的高校则收集其专业简介中的专业课程介绍内容,对其文献资料进行认真梳理分析了解各新闻院系的课程开设情况。通过对课程方案等文献的分析,一方面可以了解新闻院系媒介与性别课程的开设情况,另一方面,也可以据此推断媒介与性别领域的主要研究者是否有机会给本科生开设此类课程。

内容分析法即对教材进行内容分析。分析教材是否会涉及媒介与性别的内容,推断教学活动涉及此方面内容的情况。考虑到核心课程中的实务课程很少会涉及媒介与性别的内容,因此,主要分析传播学理论、新闻学理论等核心课程教学使用的教材是否涉及媒介与性别的内容,重点分析这些教材的目录和可能包含媒介与性别内容的相关章节。

三、探析结果

(一)长期从事媒介与性别研究的学者给本科生开设该课程的机会不多

按照卜卫的说法,新闻传播学界的媒介与性别研究者零散地自发地从事该领域研究,广东中山大学、上海复旦大学、中国社会科学院、中国人民大学等都有学者长期从事媒介与社会性别研究。[11]另外,2004年9月,中国传媒大学成立了媒介与女性研究中心,这是国内高校第一个专门研究媒介与女性问题的机构,表明媒介与性别在新闻传播学界正在逐渐形成一个独立的话题,越来越受到研究者的重视。

本研究挑选国内媒介与性别研究主要研究者的标准,其一,2000年以来在《新闻与传播研究》《国际新闻界》《现代传播》和《新闻大学》刊物上发表过媒介与性别研究的论文;其二,在国内重点高校新闻院系等机构任教;其三,媒介与性别议题是重要研究领域。

据此,我们共筛选出11位研究者他们是开展媒介与性别教育的主要师资力量。其中,卜卫对媒介与性别议题的关注较早,发表过多篇论文。她的《媒介与性别》是国内较早的媒介与性别研究的论文集,有理论探讨,也有实证报告,在国内媒介与性别研究领域影响广泛。此外还出版有《社会性别与媒介传播》等专著。复旦大学曹晋、中国传媒大学刘利群的研究成果比较多,还常与国外研究者合作开展研究,对国际学术前沿动态非常熟悉,提升了国内该领域的研究水平。王海燕、陈阳、张敬婕、宋素红、姜红、马中红、傅宁、林林等研究者也有不少成果。他们来自中国社会科学院、复旦大学、中国传媒大学、中山大学、中国人民大学、苏州大学等8个重点高校或科研院所。

要追踪这些研究者是否有机会给本科生开设媒介与性别的课程,简单有效的方法是看他们所在院系(所)的新闻传播专业是否在课程方案中安排了媒介与性别的课程。我们分别到其所属的院系(所)的官方网站搜集本科生培养方案,了解课程设置情况,结果发现,中国社会科学院2017年以前不招收本科生,复旦大学广播电视新闻学专业开设本科生选修课程,苏州大学新闻学和广播电视新闻学专业同时开设了该课程。也就是说,复旦大学新闻学院、苏州大学凤凰传媒学院部分从事媒介与女性研究的学者,可能有机会给本科生讲授该门课程。中国人民大学、中山大学、北京师范大学等都有很好的师资力量,但其本科生培养方案中没有设置该门课程,这意味着这些院校从事媒介与性别研究的专家基本上没有机会给本科生开课。

中国传媒大学有不少教师从事媒介与性别研究,还有专门研究媒介与女性问题的机构。遗憾的是该校本科生培养方案中没有设置相关课程,这就意味着这些从事媒介与性别研究的教师基本上没有机会给本科生开课。不过,该校新闻传播专业招收媒介与性别方向的研究生,这有利于培养该领域的师资和研究队伍。

(二)重点高校新闻院系开设媒介性别课程不普遍

我们以985和211院校的新闻院系作为研究对象,这些院系有国内最好的师资,好的硬件条件,生源质量也比较好,其开设课程对地方院校具有引领性。

我们到各院系的官网上收集新闻学和广播电视新闻学专业的培养方案,由此可以了解该门课程的开设情况。部分没有提供培养方案的高校,则通过其专业介绍来了解。从各院系提供的培养方案和专业介绍来看,新闻学和广播电视新闻专业开设媒体与性别课程不是很普遍,该课程在本科生教学中没有受到应有的重视。

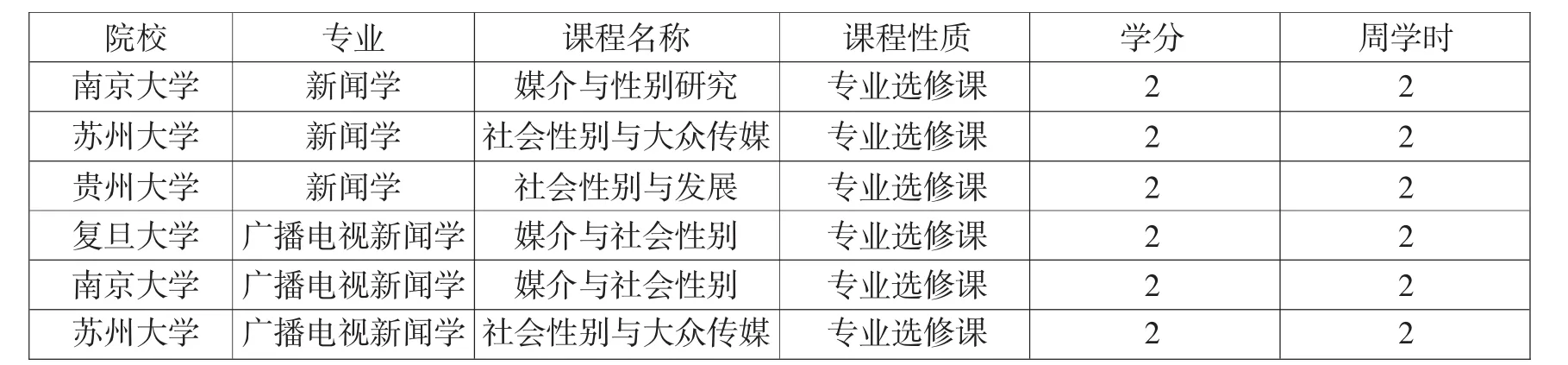

211和985院校共有51个新闻学专业办学点,其中,开设媒介与性别课程的有南京大学新闻学专业、苏州大学新闻学专业、贵州大学新闻学专业,占比6%。从各学院的培养方案看,基本上设置的都是专业选修课,2学分,周学时为2,名称表述上有差别,但教学内容上差别不大(见表1)。211和985院校共有41个广播电视新闻学专业办学点,其中,复旦大学广播电视新闻学专业、南京大学广播电视新闻学专业和苏州大学广播电视新闻学专业开设了媒介与性别课程,占比7%。课程方案与新闻学专业类似,基本上安排的是专业选修课程,2学分,每周2学时(见表1)。

表1 重点高校新闻学和广播电视新闻学专业媒介与性别课程的开设情况

复旦大学、南京大学等新闻学专业、广播电视新闻学专业在国内的新闻传播教育中有一定的影响力,开设媒介与性别课程,对其他高校新闻院系课程设置有一定的示范性,体现出培养方案的规划者对传媒领域社会性别不平等问题有较深的认识,开设该课程,无疑是一种进步。

多数院校的培养方案中没有安排该课程。培养方案是教学管理层精心规划,在反复调研和论证基础上出台的,对媒介与性别课程有意或无意的忽略,一定程度上反映了新闻传播教育管理层对媒介与性别问题重视不够。

从各校的培养方案看,新闻学专业重视采访、编辑、写作、数字媒体技术等课程的教学,广播电视新闻学专业比较重视广播电视新闻的采访、编辑制作、数字媒体技术等实务课程教学,对于媒介与性别类的反思性课程,基本上都不重视。课堂教学是向学生传授知识和技能的最基本形式,但因为课程方案的缺失,意味着在正规的课堂教学中,学生很难接触到媒介与性别的知识。

(三)核心课程教学很少会涉及媒介与性别的内容

教师为了取得好的教学效果,一般都会围绕教材授课。如果教材中很少涉及媒介与性别的内容,则教师基本上不会涉及此方面内容。

虽然不少有实力的高校自己编写的教材,但多数新闻院系会使用中国人民大学出版社、复旦大学出版社和中国传媒大学出版社出版的系列新闻传播教材,由此大体上可以推断教学中是否会涉及媒介与性别方面的内容。核心课程中的新闻采访、编辑、评论和写作等,主要向学生传授新闻实务操作,很少会涉及此类内容,因此,我们重点分析三家出版社出版的传播学理论、新闻学理论教材。

在传播学理论方面,中国人民大学出版社的系列教材是《传播学教程》(郭庆光著)、《传播学纲要》(陈力丹著)、《大众传播通论》(展江著),其中,郭庆光的《传播学教程》在本科生教学中使用最多,其他两种使用也比较普遍。复旦大学出版社的教材《传播学原理》(张国良著),出版较早,有一定的影响力。中国传媒大学出版社的《传播学基础》(段鹏著)、《传播学原理》(李正良主编),目前也被不少高校采用。

这6种传播学理论教材都没有专门的章节探讨媒介与性别议题。部分教材在批判学派理论、效果理论中的“培养理论”以及媒介素养教育等章节中,会使用“性别歧视”“性别刻板印象”“性别不平等”等语句来表述该问题,不过,多是只言片语,没有整段的论述。

在新闻学理论方面,中国人民大学出版社的系列教材《新闻理论教程》(杨保军著)、《新闻理论新编》(郑保卫著),目前被不少高校采用。复旦大学出版社的教材《新闻学概论》(李良荣著)在高校新闻传播专业中使用最普遍,中国传媒大学出版社的教材《新闻学概论》(刘建明著)在本科生教学中使用也比较普遍。这4种新闻学理论教材中都没有专门章节涉及媒介与性别的内容。部分教材会偶尔提及性别问题,但未用整段文字阐述,也没有介绍新闻业性别不平等问题。

四、媒介与性别内容教学对实现性别平等的意义

我们认为,诸如媒介与性别等反思性课程教学有助于培养学生的人文精神和性别平等意识,能让他们更多关注性别等社会问题。针对新闻业性别不平等的现状,新闻学教育应该积极回应,要重视该课程的设置和教学。具体而言,媒介与性别课程的教学对促进性别平等具有重要意义。

其一,有利于新闻专业学生认识新闻业性别不平等的现状,培养其性别平等意识,消除性别偏见。当前,女性新闻从业者所占的比例在逐年上升,但是这不意味着媒介组织内部的性别歧视问题会自然消失。一方面,女性新闻工作者地位低,工资待遇差,很少有升迁的机会等。不仅如此,新闻报道很少考虑女性读者的信息需求,尚有贬损女性形象的内容,损害了女性参与公共事务的权利。课程教学能让学生认识这些性别不平等问题,对未来改变新闻报道中的固有问题有积极意义。

其二,对未来新闻工作者的赋权作用。赋权首先表现在该课程讲授的女性主义新闻传播理论,揭示现行性别不平等的媒体运作体制及其背后的意识形态,以此作为培养学生批判意识的学术资源,促进学生的反思批判意识。

赋权不仅是培养批判意识,也会引导学生能在权力框架内理解性别的社会建构,质疑以男性为中心的新闻业及其意识形态的合理性,挑战现行的性别不平等的媒体运作体制,而不是去被动地适应它们,能对性别偏见保持警觉,对性别不平等进行批判,敢于为提高女性新闻工作者的权益发声。

赋权还意味着通过课程教学能培养未来的新闻工作者勇于为女性权益代言的意识,未来宣传先进的性别文化,传递性别平等的观念。要利用传媒多为女性提供信息资源,以及自由的表达空间,引导女性积极参与公共讨论和公共生活。

其三,获得从事女性问题报道的实用知识。女性主义新闻传播理论对新闻报道有许多好的建议、主张。比如,媒体在报道女性题材的新闻时,能够自觉地、更多地从女性角度、从男女平等的角度看待问题,将事件置于更广阔的背景中分析,关注女性发展,强调与女性生活相关的事件及进程如何影响她们的生活和命运,而不是寻找所谓的新闻卖点。在采写以女性为主人公的新闻报道时.要有性别平等意识,避免把女性作为软性花边新闻的主角,避免把女性作为取乐的对象,要将女性作为重要的信息源,不使用歧视性语言等。

五、几点建议

其一,新闻业的性别不平等问题应该引起重视,新闻学教育不能对性别不平等的问题保持沉默,应该改进培养方案,重视性别问题教学,把媒体与性别教育纳入课程教学计划。

其二,长期从事媒介与性别研究的教师,因为所在院校课程方案中没有设置此类课程,很少有机会从事该课程的教学。建议这些有条件的重点院校设置此类课程,起到引领和示范作用。

其三,目前,专家多数是和自己的学生一起编写教材,导致视野不够宽,对新知识的吸纳不够。这不是专家的知识能力欠缺,主要还是学术兴趣的问题。因此,建议不同兴趣的专家能合作编写教材,尤其是能邀请媒介与女性问题的研究者参与,在教材中加入相关章节。

[1]North,L.(2010).The gender‘problem’in Australia journalism education.Australian Journalism Review,32(2),103-115.

[2]莫妮卡·德夫-皮埃尔.新闻学的性别——20世纪新闻业的性别构成与逻辑[J].新闻与传播研究,2014(12).

[3]陈阳.传播学研究的一个“边缘”课题:女性与传播[J].人文杂志,2001(1).

[4][6]贾亦凡.“半边天”名副其实乎?——上海市女新闻工作者现状抽样调查报告[J].新闻记者,2001(11).

[5]刘利群.媒体职业女性的困境[J].妇女研究论丛,2003(3).

[7][8]王海燕.对媒体商业化环境下“新闻业女性化”的质疑——探究女性新闻工作者追求性别平等的障碍[J].新闻记者,2012(12).

[9]North,L.(2015).The currency of gender:Student and institutional responses to the first gender unit in an Australian journalism program.Journalism&Mass Communication Educator,70(2).

[10]卜卫.关于媒介素养教育作为性别平等倡导战略的研究[J].妇女研究论丛,2011(3).

[11]卜卫.中国大陆媒介与性别/妇女研究回顾与分析(1995—2005)[J].新闻与传播研究,2006(4).

G21

A

1671-6531(2017)12-0056-05

*教育部规划基金项目“父母监护与城市中、小学生网络媒介使用”(12YJA860016);淮北师范大学“广告学新专业建设点”

王正祥/淮北师范大学文学院副教授,博士(安徽淮北235000);王婷婷/黑龙江大学应用外语学院在读硕士(黑龙江哈尔滨150080)。

郭一鹤