海南省高校大学生对社会热点问题关注的差异探究*

——基于EPQ人格特质

张 辽

海南省高校大学生对社会热点问题关注的差异探究*

——基于EPQ人格特质

张 辽

为了解海南高校学生对当前社会热点问题的关注差异,本研究运用艾森克个性问卷对800名大学生人格特质、关注社会热点问题的情况进行了测试分析。将海南高校大学生人格特质的总体状况以及性别、专业、城乡、是否担任学生干部进行了比较研究,探讨不同人格特质的大学生对社会热点问题的关注差异,提出相应的对策与建议,积极引导学生理性看待、理性参与、理性评论社会热点事件。

EPQ人格特质;社会热点问题;关注;大学生

社会热点问题一般是指在某种时空范围内和历史条件下,社会某一时期在政治、经济、文化等领域发生的重要事件及广泛引起人们关注和讨论的焦点问题。[1]研究者发现,“社会热点问题影响着大学生的亲社会行为的价值取向、行为方式及行为环境”[2]。对于思政治教育工作者来说,“透过对社会热点问题的剖析,不仅能够对当下社会的发展具有一定程度的认识,更为重要的启示是如何充分掌握规律,给予热点事件合理化解释,甚至充分利用热点进行思想教育,这才是当下形势与政策教育工作的重中之重”[3]。可见,从不同角度分析、了解当代大学生对社会热点问题的关注差异,对研究学生的思想政治教育现状是十分必要的。

社会热点事件所衍生的问题是社会人的行为问题。在人格心理学研究领域,“在人的行为到底是由什么因素决定的这个问题上,一度存在两种对立的立场,一种强调在因素如人格特质对行为决定性影响,一种强调外部因素如情境对行为的影响。”[4]其实,行为、人格、情境之间存在着复杂的联系。行为的形成离不开个体人格与所处情境,而人格的发展既受到情境的影响,也影响着社会环境。因此,本文用艾森克EPQ人格分析法来探讨不同人格特质的大学生对热点事件关注的情况,分析热点事件、人格特质、心理变化、行为倾向间的关系,进而扩大大学生思想政治教育的可为空间。

一、研究对象及方法

(一)被试

在海南省4所高校采用分层抽样法,向800名在校大学生发放调查问卷,剔除无效问卷,有效问卷732份,有效回收率为91.5%,被试年龄最大22岁,最小18岁,平均(20.13±1.26)岁。年级及性别情况详见表1。

表1 调查对象情况

(二)工具

采用艾森克个性问卷成人版(Eysenck Personality Questionnaire,EPQ)以及“海南高校大学生对社会热点问题的关注情况调查问卷”,对海南省800名大学生进行测试。

1.艾森克个性问卷是英国心理学家艾森克(Eysenck)教授在其人格理论基础上编制的自陈式问卷。[5]本研究采用龚耀先修订的中国版艾森克个性问卷成人版,含内外向性(E)、神经质(又称情绪性)(N)、精神质(又称倔强、讲求实际)(P)以及掩饰性(社会幼稚水平)(L)四个维度。该问卷主要用于测定成人个性特点,大学生在E、P、Q、L这四个方面的不同倾向和不同表现程度,决定了其不同的人格特征。

2.根据研究需要自制海南高校大学生对社会热点问题的关注情况调查问卷。问卷包括大学生对社会热点问题的关注途径、关注类别、参与程度、情绪反应以及高校结合社会热点事件开展教学的实际情况等。该问卷经抽样、校准和修订,具有一定的信度和效度。

(三)统计学分析

本研究采用SPSS 19.0 for Windows软件对数据进行描述统计、方差分析、独立样本t检验,并以中国正常成年人群常模为标准,分析海南大学生人格特质与常模相较的结果。P值均取双侧概率。

二、研究结果及分析

(一)海南高校大学生EPQ各因子得分与全国成年健康人常模比较(X¯±S)

对海南高校大学生EPQ各因子得分进行统计(统计结果见表2),并将其同全国常模相比较,结果发现:海南省高校大学生在E因子、N因子、P因子上,无论男女其得分均高于全国同性别成年健康人常模,在E因子,P因子上男生得分高于女生,在N因子上男生略微低于女生。这说明海南高校大学生相较于常模更为外向、乐观,但也更易怒、不踏实、不惧危险、行动易受一时冲动影响、有一定的进攻倾向。同时,在同情心方面,海南大学生相较于国内同龄青年显得更为独立,缺乏同情心,喜恶作剧,愿做一些古怪不平常的事情。男生相较于女生,在个性上更为外向些。在L因子上无论男女其得分均低于全国成年健康人常模,说明本项调查被测大学生回答真实,检测有效。

表2 海南高校大学生EPQ各因子得分与全国常模比较(X¯±S)

(二)不同维度下海南高校大学生EPQ量表各因子得分比较(X¯±S)

从专业差异、城乡差异、学生干部与非学生干部差异几个方面对海南高校大学生EPQ各因子得分进行统计(表3、表4、表5),结果发现:海南省高校理工科学生在E因子、N因子上得分均低于人文学科学生,且差异均极其显著。说明,相较于人文学科,理工学科的学生在人格特质上显得更为安静、内向,除了亲密的朋友之外,对一般人缄默冷淡,不喜欢刺激,喜欢有秩序的生活方式,进攻性较弱。他们在P因子上得分也高于人文学科学生,且差异显著。这说明人文学科学生比理科学生的同情心更强,面对社会弱势群体更为感性。在L因子上双方得分无统计学意义。

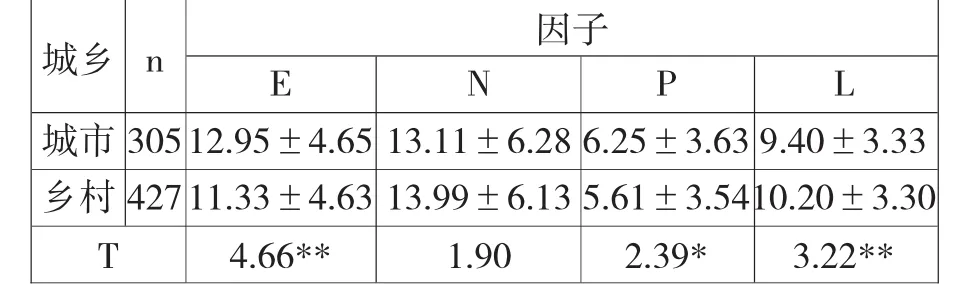

在E因子上,来自城市的学生得分高于来自乡村的学生,且差异非常显著。这说明来自城市的学生比来自乡村的活泼、冲动,愿动而不愿静。在P因子上,来自城市学生的得分高于乡村学生,且差异显著,说明来自乡村的学生比来自城市的大学生更为敏感,富有同情心。在L因子上,来自城市的学生与来自乡村的大学生得分均低于18,说明该检测较为真实有效,且来自城市的大学生的得分低于来自乡村的学生,差异非常显著。这说明来自乡村的学生在掩饰性倾向上比来自城市的学生更强。在N因子上,得分无统计学意义。

表4 城乡大学生EPQ量表各因子得分差异分析(X¯±S)

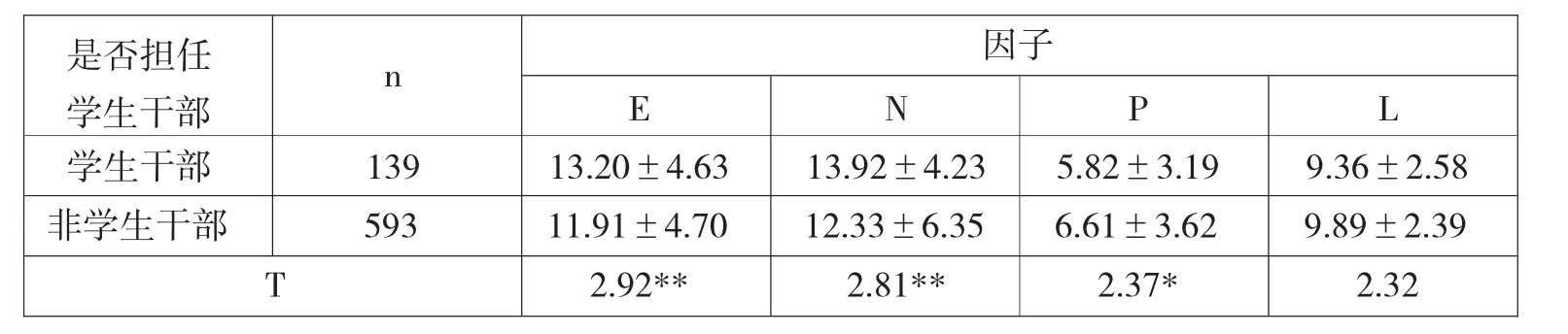

高校学生干部作为一个特殊群体,历来被认为是品学兼优的学生,是学生与管理者的双重身份,在学生中起到了一定的榜样领导作用。因此,研究特意调查了学生干部与非学生干部的人格特质差异。结果显示,在E因子、N因子上,学生干部比非学生干部学生的得分高,且差异极其显著。在P因子上,学生干部比非学生干部学生得分低,且差异显著。在L因子上双方得分无统计学意义。这说明学生干部总体上比非学生干部显得更为积极、好动、爱交际,乐于助人,对社会有更为良好的适应性。

表5 学生干部与非学生干部大学生EPQ量表各因子得分差异分析(X¯±S)

(三)不同EPQ人格特质的学生对社会热点事件的关注比较

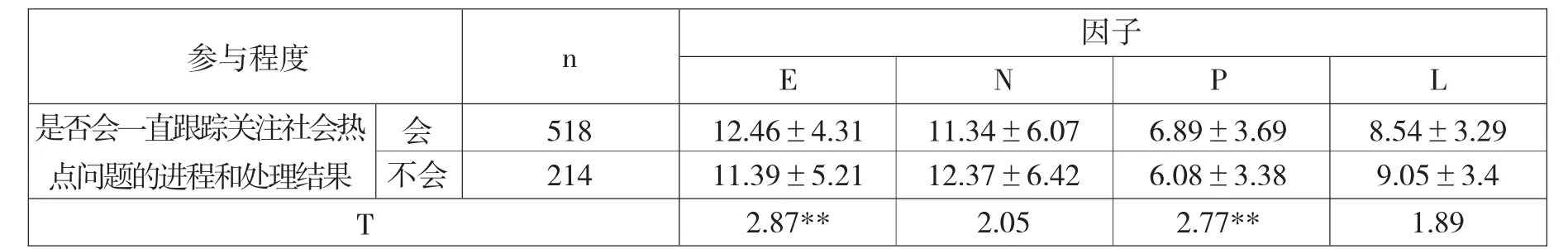

研究首先调查了学生对社会热点事件的关注度,结果显示,70.4%的学生表示平时非常关注社会热点事件的发生及发展,25.6%的学生表示偶尔会关注热点事件,只有4%的学生表示对社会热点事件没兴趣。这证明,随着社会发展以及网络媒体、新媒体的普及,学生对社会热点信息的关注度增高,参与热点事件的积极性变高。不同EPQ人格特质的学生对社会热点事件的关注情况为,表示会一直跟踪关注社会热点问题的进程和处理结果的大学生比表示不会一直跟踪关注社会热点问题的进程和处理结果的学生在E因子、P因子上得分均高,且差异极其显著。在N因子、L因子上无统计学意义。这说明个性越活跃、越外向、越富有同情心、越喜欢冒险、越易持偏见、情绪越易受外界环境影响的学生越对社会热点问题有较高的关注度,且无论会不会一直跟踪关注社会热点问题的进程和处理结果的学生在掩饰性倾向上面都没有太大的差异性。

表6 不同EPQ人格特质大学生对社会热点事件参与程度的比较

三、结论

社会热点问题既是学生关注的兴奋点,又是思想政治教育工作的难点。社会心理学家认为:研究个性不能离开活动,人的个性在任何方面都不是先于人的行为。大学生对社会热点事件认同的过程往往就是典型的塑造个性的过程。因此,通过具体分析高校大学生的人格特质以及不同人格特质的大学生对社会热点的关注程度,就可以合理窥探到如何通过学生个性把握学生对热点社会事件的行为反应,从而更为精准地引导学生理性看待、理性参与、理性评论社会热点事件。

第一,通过上述研究可知,他们相较国内同龄人,显得更为外向、乐观、但也显出较多的非理性特质,易激动。这可能与海南特定的地理位置、气候情况、传统文化、高校人文环境有关。但值得注意的是,他们相较于国内同龄青年,显示出一定的恶作剧倾向,同情心较弱,更喜欢一些古怪、不平常的事情。而当今社会网络媒体、新媒体、自媒体环境语言最为突出的一个特征就是“网络语言戏谑化”。网络环境的虚拟性,使网民们可以毫无准则、毫无底线地通过“戏谑”“古怪”“恶搞”等言语对热点事件嬉笑怒骂,这无疑迎合了海南大学生的人格特质倾向以及参政议政的欲望,给社会发展带来了严重的不稳定性。因此在日常教育中管理者应重视社会热点事件发生后,学生调整自身社会认知、推动个体社会心态的变化过程,积极研究其心理特征,采取措施妥善引导他们理性看待社会热点问题,塑造积极向上的人格特质。

第二,在人格的四个维度中,研究显示仅在内外倾向维度(E因子)上与学生的社会热点问题关注有较大的相关性,即性格倾向越为外显的学生越对社会热点问题有较高的关注度,且情绪越易受外界环境影响。同时,在人格的内外倾向维度(E因子)上,人文学科的学生比理工学科的学生外向些,他们对社会热点事件体现出较高的敏感性特征,这可能与文理科学生平时所受的理论思维培养、感性认知以及思维方式的不同有关。来自城市的学生比来自乡村的学生外向些,与国内很多研究结果一致。[6]这可能与家庭经济条件以及教育环境有关,城市学生会在自我意识、兴趣培养、适应能力方面高于乡村学生,显得更为自信,且有更多的硬件条件关注社会热点事件。但不可忽略的是,来自乡村的大学生在掩饰性倾向上比来自城市的学生更强。因此,来自乡村的学生对社会敏感性问题的关注度不一定低,只是他们会存在一定的掩饰性倾向。因此,在重视社会热点事件与学生个性心理特征发展相互作用的同时,要不分城乡,有针对性、重点性地关注人文社科学科中性格较为外向的学生,注重培养其对社会热点问题的理性认知。

第三,高校学生干部是指在高等学校的学生组织中,经过一定程序选拔出任、在正式或非正式组织中担任一定职务、承担相应的组织与管理职能的在校大学生群体。他们是学生群体中的先进分子,平时接触的党性教育、社会实践、知识讲座都比较多,在学生管理及思想政治

教育中往往起到了榜样作用、骨干作用、桥梁作用。因此,研究学生干部与非学生干部的人格特质是分析学生思想政治教育的有效路径。数据显示,学生干部总体上比非学生干部显得更为乐观、好动、乐于助人,对社会热点事件有较高的关注度,这可能是学生干部本身素质较高,比非学生干部平时与老师接触的机会多,接受的思政政治教育活动多有关。但也需注意学生干部的情绪外显很可能会导致他们对社会热点事件看法的激进与偏颇。因此,在实际教育管理工作中一方面要极为注重学生干部情感、态度、价值观方面的教育,正面引导其积极、客观、公正地看待、参与社会热点事件,另一方面要通过他们的榜样示范性将积极的社会热点事件处理方式传播给其他在校大学生。

[1]郭腾飞.社会热点问题对高校学生的影响及对策研究[J].科教导刊(上旬刊),2014(7).

[2]张璐.社会热点问题对大学生亲社会行为的影响研究——以滨州学院为例[J].河南广播电视大学学报,2015(2).

[3]孟祥,栋吴铭.社会热点问题的新特征及其与高校思想政治教育的互动——基于《新周刊》年度关键词的考察[J].思想理论教育,2015(1).

[4]汤舒俊,刘亚,郭永玉.中国人马基雅弗利主义行为影响因素的实验研究[J].教育研究与实验,2014(4).

[5]张厚粲.心理与教育测量:海峡两岸学术研讨会论文集[M].杭州:浙江教育出版社,2015.

[6]任金杰.论教育环境对城乡学生心理素质的影响[J].通化师范学院学报,2007(6).

G641

A

1671-6531(2017)12-0034-04

*海南省高等学校2015年度马克思主义理论与思想政治教育研究专项课题一般项目(Hnsz2015—16)张辽/海南师范大学体育学院讲师,硕士(海南海口571158)。

郭一鹤