理解和感知变迁:论知觉社会学何以可能*

萧子扬,马福元,孙 健

理解和感知变迁:论知觉社会学何以可能*

萧子扬,马福元,孙 健

社会知觉是人们对社会状态、社会过程、社会变迁的体验、理解、感知和知觉的总称,它是理解“过程社会”“后工业社会”的关键。同时,社会科学也是过程社会和现代性的产物,而理解和感知变迁是包括知觉社会学在内的众多学科的历史使命。本文重点提出知觉社会和知觉社会学等概念,认为知觉社会学不同于以往的理解社会学和过程社会学,它重点强调社会知觉是人类最为本质的特性,是贯穿着人类社会从原始走向农业,从农业走向工业的核心力量,是对“后工业社会究竟是以什么为主要内容的社会?”的尝试性解答,是基于“中国经验”和“中国体验”而进行的一种理论建构。

社会转型;现代性;中国体验;知觉社会;知觉社会学

西方社会学诞生至今200余年,随着社会变迁、转型而得以发展,在此期间,无数社会学家用自己的观点、范式来理解和解释其所处时代的变革和变迁,同时,“何谓社会”“社会何以可能”等也成为社会学家研究和探讨的重点问题。韦伯认为,社会是由行动者构成的,且离不开这一社会行动主体。社会学的核心意图在于对社会行动加以理解,并“对社会行动的过程和结果之诱因应当说加以解释”[1],因此,韦伯建构了所谓的“理解社会学”,可以看到,他对于理解社会学和社会学的建构是基于对社会的独特理解,理解客体和对象是瞬息万变的社会过程,换言之是现代性,即社会学和社会科学是现代性和社会转型的产儿(周晓虹,2016)[2]。周晓虹认为,理解社会变迁的视角主要包括:“中国经验”和“中国体验”,并于2017年出版《中国体验:全球化、社会转型与中国人社会心态的嬗变》(以下简称《中国体验》)。他强调,中国体验是中国社会转型和变迁的结果,是对中国人民在精神世界出现巨大震荡后价值观、社会态度和行为模式均发生了迅疾变化的理解、体验[3]。从社会心理学来看,上述理解和体验可以用“社会知觉”一词来加以概括和描述,理解社会也罢,中国体验也罢,不过是社会科学乃至全体人们对知觉社会和迅疾变化的时代所进行的必要感知和知觉。

本文的核心观点是:社会是可以被理解的,而理解社会需要一个过程,在这一过程中最关键的是知觉和社会知觉。换言之,社会学(理解社会学)的关键在于对社会行动过程加以理解,而其中最为重要和关键的是探讨社会知觉如何影响人们对“过程社会”的理解方式、对社会转型和变迁的体验途径[4]。本文重点论述“理解社会”“过程社会”和“知觉社会”等概念,并结合对周晓虹《中国体验》一书的理解,尝试提出和解答社会治理大背景下“知觉社会何以可能”以及“知觉社会学何以可为”等问题。

一、理解社会、过程社会、知觉社会

社会科学是瞬息万变的社会变迁和社会转型的产物,是对现代性的回应和反思,同时,“社会的型构”“何谓社会”是其中最为关键的内容,对这些内容的思考是伴随着现代化进程的不断推进而进行的,是伴随着社会科学的发展、重建和复兴而得以滥觞和延续的。理解社会的本质、探索社会的演进和发展过程不仅是社会科学的历史使命,也应成为人类经历时代变革和日常生活体验后的一次次知觉,应及时探索社会形态的嬗变和转向问题,在自觉和自知的社会知觉过程中、在回顾学科历史中进行。

(一)理解社会学和理解社会

韦伯的理解社会学认为,社会学是一门致力于解释和理解社会行动过程和影响,并对该过程加以分析和说明的学科[5],社会是需要而且是可以理解的。理解具有两种含义:其一是直接的主观意向上观察所得的理解;其二是解释性的理解。理解作为总体性意识活动,在社会行动中具有具体的总体性支配作用,主要包括三种形式:投入、移情和设身处地。韦伯的理解社会学强调,“人是受缚于自己编织的意义之网中的动物”“要想研究社会别无他途,只能是理解”(转引自陈艳风,2016)。同时,菲利普·梅勒(2009)在《理解社会》一书当中把对社会的理解和描述分为“现实社会”“偶然社会”“默会的社会”“复兴的社会”等章节,重点强调:面对如今这样一个瞬息万变、发展迅疾的时代,对“社会”概念的理解和争辩一直都不是一个过时的话题,学界有必要进一步审视和发展“社会”这一概念,该书的目的在于发展一种对社会的理念解释,使之成为帮助阐明社会转型和发展的重要维度[6]。

通过对西方社会学相关学派及理论的研读,笔者认为“理解社会”可以从两个维度进行理解和阐述。第一,作为一个行动过程来理解,即指我们自由意识对自己所处的生活世界的理解,是一个行为过程;第二,是一种社会形态——“理解的社会”,即社会一直处于一种理解和被理解的状态,它是被人们的理解所建构的。从上述两种视角来看,理解社会是一个动态的过程,在这一过程中人们根据自己的理解去行为和行动,并对所处的世界加以建构和塑造,最终的状态和结果是社会被塑造为一个充满“理解”和“被理解”两种重要因素的社会。从这一过程和结果来看,理解和被理解这对行动要素对于社会运行和发展而言是最为关键的。

(二)过程社会学和过程社会

理解社会是一个过程状态,社会的发展也是处在动态的型构过程当中,因此,要想获得对社会较为可靠的认识还需要了解“过程社会学”和“过程社会”。过程社会学(Figurational Sociology)重点关注的是过程,而不是状态,主要目的在于通过对社会发展和演进过程进行研究,进而对社会有更为深刻的了解[7]。诺伯特·埃利亚斯是过程社会学的开山鼻祖,他早在《文明的进程》一书就提到“文明是一种过程,它是经历数百年演变的结果,是心理逐步沉淀和规范的结果”[8],他的过程社会学致力于将宏观与微观进行有机的整合,研究对象是人与人的互动、行动过程。郭振(2010)认为,埃利亚斯的过程社会学想突出的重点是:“人是一种社会关系的存在,在这个概念下研究的就是人们相互依赖的形态和过程。”因此,我们对于人的个体性和社会性都不能“厚此薄彼”,应当承认人们是在生活在各种社会过程和社会进程当中的,一方面受到社会的影响和制约,另一方面又在和他人相互依赖中展现自我。

过程社会作为一个全新的概念,笔者认为,可以用“过程+社会”的方法加以定义,即社会处于一个不断变化的过程当中,存在和成长于过程当中。过程社会应当是在瞬息万变的时代对变动、运动着的社会的高度概括,是从过程社会学视角重新划分的一种社会类型。相较于理解社会,过程社会更为注重的是社会发展的过程,在这一过程当中行动和过程的主体对社会有所理解,因此,过程社会应当具有变动性、变迁性、现代性和互动性等特征。过程社会的出现就是现代性的后果,社会从原始到封建再到现代,随处可见的就是变迁和转型,这些变迁和转型统统可以用过程加以解释和说明。同时,过程社会的变化过程是一个互动的结果,即是在人与他人、自然和社会互动后形成和发展的,因此,过程社会具有互动性的特点。

(三)知觉社会

仅从理解社会和过程社会这两角度来看是绝对不够的,从社会心理学来看,社会理解是一个过程,并且依靠人类的知觉能力。社会知觉(social perception)是指人类对自身以及所处社会的特有感官,是一种对社会性信息所形成的知觉,是对个体状态、个体发展、群体凝聚、群体互动与群体关系等诸多方面具有的与生俱来、敏感的自然意识(萧子扬,2017)。社会知觉应当包括四种主要类型:第一,关于“我之所以为我”的知觉,是指能够了解自我、本我和超我状态的初期知觉和最为基础的步骤;第二,关于“我与他者的联系与区别”的知觉,主要是指了解他者和他人的外部形态和行为特征的知觉,以及了解他者的内心活动,并实现人与人自己良性互动的知觉;第三,关于“何谓社会和社会何在”的知觉,是指能够理解社会是什么的知觉;第四,关于“社会何以可能”的知觉,主要是指能够对社会事件因果关系、社会发展、社会问题、社会风险、社会建设、社会治理的知觉。

对于知觉社会,笔者曾经将其和公民社会、市民社会进行比较,并尝试性得出这样的结论:知觉社会将是社会发展的最高级形态,能够弥补和改善前两种社会形态的种种不足,是基于社会知觉的角度对未来社会发展形态的一种预测,是一种高度自觉和具有知觉感的社会,公民的参与政治等内容都是基于自我知觉和社会知觉而进行的。

二、社会知觉:理解“过程社会”的关键

基于对“理解社会”“过程社会”和“知觉社会”的论述,笔者认为,三者的关系是围绕“社会知觉”这一要素来进行的,社会是处在一个变动发展的过程当中,这一过程是现代性的结果,而这一过程和结果是依赖于社会感知和社会知觉加以体验和感悟,并在特定时期可以形成一定的经验,感知、知觉、经验、感悟和体验在各方面形成了人们对处于过程中、发展中的社会的理解和认识。这一过程当中,关键在于人类的社会知觉。

回顾相关研究可以发现,“社会知觉是理解‘过程社会’的关键”这一命题是可以被证明的。刘筱红、周鹏程(2014)从感知和行动这一视角出发,研究了农村妇女参与村庄治理的现状,并认为农村妇女和制度制定者的双向“感知”决定了农村妇女的政治参与程度,改变当前农村政治参与现状的关键在于重塑政治参与者和政治建构者双方的“感知”[9],这是国内较早从“感知”这一角度论述政治参与和农村社会治理的文章,重点想强调的是:感知有利于促进社会治理。杨政(2004)认为,城市感知是影响农民工市民化进程的重要因素[10]。笔者在之前的研究中,结合对清河实验等史料的梳理,认为乡村建设运动是后乡土中国知识分子、新乡贤为探求农村脱贫、农业振兴的一场社会知觉运动[11],并提出:知觉社会视野下的农村发展关键在于激发农民的社会知觉,当地农民要在“中国体验”的基础上去发现和体悟农村问题,并且改变以往的小农心态。同时,农村社会工作者、新乡贤等应当承担加快“感知型农村”的建设进程、强化农民自我知觉意识的“知觉领袖”[12]和引导者角色[13]。

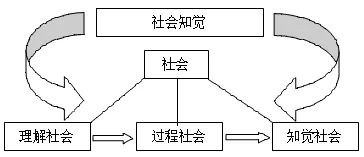

上述案例从正面或侧面印证了“社会知觉是理解‘过程社会’的关键”这一命题。而且基于对知觉社会、过程社会和理解社会的论述,笔者认为三者的关系可以用如下的理想模型加以描述和建构,具体如下:

图1 理解社会、过程社会和知觉社会互动图

从上图来看,理解社会、过程社会和知觉社会不过是基于不同视角对社会理解、感知而得出的社会类型,但是,理解社会和过程社会通过社会知觉的作用能够转向知觉社会,而且,无论是哪一种社会类型都存在着社会知觉,因此,社会知觉对于社会所处的任何状态都可以发生效应。即社会知觉是社会发展、转型和变迁中人们精神世界的一次震撼(周晓虹,2017),是对时代体验中人们社会知觉的恢复和觉醒,也正是这样的一种社会推动力量——社会知觉促使着社会治理和社会自理能力不断强化,进而真正迈入知觉社会。

三、《中国体验》:中国社会科学的一次理论自觉和社会知觉

《中国体验》在一定程度上可以被认为是改革开放近40年来社会转型和心态嬗变后中国社会科学界的一次社会知觉,是基于社会心理学视角对中国人过往历史的体验和感知,是对一次次历史震撼发生后的反思,是现代性视角下观察社会精神嬗变的重要作品。

《中国体验》主要包括:“中国体验:精神嬗变的观景之窗”“转型中的消费行为、概念变迁与社会体验”“情感与人际关系的新趋势”“集体行动的逻辑”“公民意识与社会参与感”等章节。周晓虹(2017)强调,“中国体验”是急速社会变迁时代的精神感悟,是我们理解当代中国社会变迁的一种独特视角,也是现代化背景下“心灵流动”的结果(Lerner,1958;英克尔斯,1992)。该书结合社会学最初产生的原因——“社会学的出现是对法国大革命及其造成旧秩序崩溃后果的消极回应”来论述“理解变迁是中国社会科学的历史使命”,他强调,通过中国体验的研究理解中国社会的转型和变迁是极为重要的。该书对心态嬗变、幸福感、信任、消费观念、集体行为和政治参与等方面进行了着重论述:在幸福感研究方面,幸福感是基于反省而获得的一种切实的和相对稳定的心理感受,而且对30多年来中国人幸福感的变迁进行体验是解读改革开放的一个重要视角;在公民政治参与研究方面,周晓虹认为农村社会治理和城市社区治理有着显著的差异,城市社区治理困境主要是“弱参与”,而乡村治理的关键在于村民的公民意识没有得到良好的培育,缺乏及时的公民教育。换言之,农村社会治理的关键在于促进村民的政治参与,而这一做法的核心在于使农民获得现代性,在笔者看来,就是使农民获得一种感知现代性的能力,即农民能够对后乡土中国背景下中国农村、农业和农民出现的问题进行科学、合理、及时的社会知觉[14],并利用自我知觉去改造农村社会,实现农村社会的自管、自理。

在《中国体验》的最后一章,周晓虹提出一个我们无法回避的尖锐问题:如果说中国体验是13亿中国人在1978年的改革开放以来精神世界所经历的巨大震荡,是其在价值观、生活态度和行为模式上发生的迅疾变化,那么我们能否使得变迁中的中国人的社会心态尤其是其积极的面向沉淀下来,并由此重塑中国人的精神世界?[15]他认为,要想实现价值重塑就得关注最为重要的青年一代。同时他借用英格尔斯的话,“强调对自我加以持续不断的分析是一个现代国家的标志”[16],只有自我分析,才能够实现自我矫正。总的来说,《中国体验》是一次理论自觉和文化自觉,突出强调了现代化背景下中国社会科学的历史使命。

四、知觉社会学何以可能

从理解社会学到过程社会学,再到如今周晓虹的“中国体验”,无一例外都是站在特定视角对社会变迁的理解和感知,不同之处在于一个强调理解、一个强调过程、一个强调体验。而基于对社会知觉和知觉社会的理解,无论是理解还是体验,都是需要通过特定过程来实现的,理解和体验的对象都是社会行动过程及其后果(社会变迁)。因此,要想真正统一上述范畴,笔者认为,可以尝试使用社会知觉这一概念。首先,理解和体验都需要社会知觉这一重要和关键的要素,社会知觉是理解社会和体验社会的前提和基础;其次,社会知觉是统一心灵、自我和社会最为适宜的概念[17],社会知觉包括自我知觉和社会知觉,是处理个人感知和人际关系最为巧妙的特质。最后,从韦伯的理解社会学到埃利亚斯的过程社会学,从中国经验到中国体验,都证明社会知觉研究、知觉现象学、知觉心理学、知觉社会学具有广阔市场[18]。那么知觉社会学何以可为?知觉社会学何以可能?

所谓知觉社会学(Perception of sociology),笔者认为它是指从社会学视角出发重点研究人类社会知觉的形成、发展及其影响的学科,把社会知觉作为社会行动、社会理解和体验最为关键的要素,突出社会知觉在社会运行、社会变迁和社会治理中的核心作用。知觉社会学不仅把社会知觉当作是人的特有属性,同时认为社会有机体也有知觉,核心是认为以感知、认知、体验、反思等为外在表现的社会知觉是社会运行和发展的关键,也是推动社会转型和变迁的决定性力量。知觉社会学不同于以往的理解社会学和过程社会学,也不是唯意志主义和唯心主义,重点强调社会知觉是人类最为本质的特性,是贯穿着人类社会从原始走向农业,从农业走向工业的核心力量,是回答丹尼尔“后工业社会究竟是以什么为主要内容的社会?”[19]的一个尝试性解答,是在中国本土实践过程中伴随着“中国经验”和“中国体验”而提出的一种理论尝试,也是对玛丽·道格拉斯(Douglas M)感知社会学理论[20]的一次重要传承[21]。知觉社会学所重点描述的知觉社会与全球社会、风险社会、网络社会、符号社会、反思性社会一样,是后工业社会的某种特征表现[22],重点强调社会知觉自人类诞生以来就伴随着人类和人类社会成长而发展,因此,知觉和社会知觉更具有历时性特征,应当是后工业社会发展的最高阶段和终结目标,知觉社会的到来意味着社会自理的实现。

社会知觉是知觉社会构建的关键,主体是

社会行动者,结果是在体验和反思的基础上形成一种社会自觉,并在积极探索社会知觉和开启“知觉之门”[23],进而迈向一个健康、有序的社会自理的知觉社会。在这样一个迅疾变化的时代,中国社会科学作为现代性的产儿应当及时地承担其历史使命,这是社会知觉和学科自觉的必然要求,努力创建健康、和谐和稳定的知觉社会是知觉社会学这一新兴学科的重要责任。总之,知觉社会学在这一“断裂”的时代当中是“可能”和“可为”的。

[1]韦伯.社会学基本概念[M].北京出版社,2010:4.

[2]周晓虹.社会转型与中国社会科学的历史使命[J].南京社会科学,2014(10).

[3]周晓虹.中国体验:全球化、社会转型与中国人社会心态的嬗变[M].北京:社会科学文献出版社,2017:2-23.

[4]萧子扬.社会知觉:从社会治理迈向社会自理的关键 [J].山西大同大学学报(社会科学版),2017(4).

[5]刘少杰.国外社会学理论[M].北京:中国人民大学出版社,2006:95-96

[6]菲利普·梅勒.理解社会[M].北京:北京大学出版社,2009:5.

[7]Morrow,Raymond.Norbert Elias and Figuration al Sociology:The Comeback of the Century[J].Contemporary Sociology,2009(38):215–219.

[8]诺贝特·埃利亚斯.文明的进程[M].上海:上海译文出版社,2009:178-179.

[9]刘筱红,周鹏程.感知与行动:前村民自治时期农村妇女参与村庄治理研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(3):1-8.

[10]杨政.城市化过程中农民工的城市知觉和社会适应[J].长白学刊,2005(4):72-78.

[11]萧子扬.“清河实验”:当代中国农村社区治理的路径选择[J].世界农业,2017(7).

[12]萧子扬.培育“原住社工”,发展“基层自生力”[N].中国社会报,2017-01-23.

[13]萧子扬.新乡贤:后乡土中国农村脱贫与农业振兴的社会知觉表征[J].农业经济,2017(11).

[14]萧子扬.“流动的酒席”:后(新)乡土中国的一个表征[J].长春教育学院学报,2016(10).

[15]周晓虹.中国体验:全球化、社会转型与中国人社会心态的嬗变[M].北京:社会科学文献出版社,2017:374-380.

[16]英格尔斯.从传统人到现代人——六个发展中国家的个人变化[M].北京:中国人民大学出版社,1992.

[17]乔治·H·米德.心灵、自我与社会[M].上海:上海译文出版社,2008.

[18]梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].北京:商务印书馆,2002

[19]丹尼尔·贝尔.后工业社会的来临:对社会预测的一项探索[M].北京:商务印书馆,1984.

[20]鲍磊.“格栅/群体”分析:玛丽·道格拉斯的文化研究图式[J].青海民族研究,2008(3):13-17.[21]Douglas M.Essays on the Sociology of Percepti on[M].Routledge,2002.

[22]刘少杰.后现代西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社,2014:P7.

[23]阿道斯·赫胥黎.知觉之门[M].北京:北京时代华文书局,2017.

C91

A

1671-6531(2017)12-0044-05

*2017年广东省攀登计划(pdjh2017b0347);茂名市哲学社会科学基金资助项目(2016YB07)

萧子扬/中国社会科学院研究生院在读硕士(北京102400);马福元/西北民族大学马克思主义学院院长,教授(甘肃兰州730100);孙健/广东石油化工学院高级技师(广东茂名525000)。

贺春健