西藏“一江两河”地区土壤侵蚀现状及分布特征

张 鹏,格桑卓玛,范建容,陈 阳,尼玛占堆

(1.中国科学院 水利部 成都山地灾害与环境研究所,成都610041;2.中国科学院大学,北京100049;3.西藏自治区水土保持局,拉萨850000;4.四川省第三测绘工程院,成都610500)

西藏“一江两河”地区土壤侵蚀现状及分布特征

张 鹏1,2,格桑卓玛3,范建容1,陈 阳4,尼玛占堆3

(1.中国科学院 水利部 成都山地灾害与环境研究所,成都610041;2.中国科学院大学,北京100049;3.西藏自治区水土保持局,拉萨850000;4.四川省第三测绘工程院,成都610500)

基于土壤侵蚀遥感调查成果,分析了西藏“一江两河”地区(一江两河指雅鲁藏布江、拉萨河及年楚河)土壤侵蚀现状及分布特征,探讨了研究区土壤侵蚀的影响因素及水土流失防治思路。结果表明:(1)该地区侵蚀类型以冻融侵蚀为主,面积达2.2万km2,占总侵蚀面积的47.19%,水力侵蚀、风力侵蚀次之,分别占45.57%,7.24%;(2)土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主,占42.65%,中度及以上侵蚀面积占80.36%;(3)土壤侵蚀面积广,空间分布差异明显,多种侵蚀形态相互交错,潜在危害大;(4)“一江两河”地区土壤侵蚀现状及特征是环境气候及人为活动共同影响下形成的,其中人为活动单一且影响较弱,恶劣的自然条件是土壤侵蚀的主导因素,该区水土流失防治可借鉴生态清洁小流域治理理论及经验,创新思路,综合治理。

“一江两河”地区;土壤侵蚀;流域综合治理;生态清洁小流域

土壤侵蚀已经成为全球性的环境问题之一,是导致土地生产力下降、河床淤积和生态环境承载力变低的重要原因。我国对于土壤侵蚀的研究已有了丰硕的成果,但相关研究主要在平原或低山区展开,对于高原地区的研究较少。

西藏“一江两河”地区既是生态环境脆弱区,也是我国西部典型的经济开发区[1],该区土壤侵蚀面积达6.04万km2,是西藏水土流失较为严重的地区之一[2]。严重的水土流失已经导致“一江两河”地区土地生产力退化、水利设施淤积及生态环境负担加重等危害。目前对于“一江两河”地区的土壤侵蚀或水土流失研究仅有少量报道。蔡晓布等[2]分析了“一江两河”地区水土流失现状、危害及成因,并提出了水土流失防治对策;张琳等[3]运用马尔科夫模型预测了雅鲁藏布江中游流域2010—2020年水土流失变化情况等。由于“一江两河”地区经济日益发展,对土地生产力要求也越来越高,目前的少量研究还远不能满足地区发展的需要。本文通过遥感解译与实地测量方法同时调查研究青藏高原较大尺度区域内水力侵蚀、风力侵蚀及冻融侵蚀强度及分布特征,对于该地区更有针对性地进行土地资源保护有重要意义。

1 研究方法

1.1 研究区概况

西藏“一江两河”地区位于雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河的中部流域,地处北纬28°20′—30°20′,东经87°00′—92°35′。东起山南地区的桑日县,西达日喀则地区的拉孜县,东西长约520 km,南北宽约220 km,是一狭长的河谷地带。土地面积约6.57万km2,约占西藏土地总面积的5.48%[2-4]。该地区行政区域上主要包括拉萨、日喀则、山南3个地(市)的18个县(市),是西藏自治区开发最早、经济相对发达、对全区社会发展具有推动作用的重要区域[5]。“一江两河”由高山、极高山和河谷盆地所构成。地势西高东低,属藏南山原宽谷区地貌。区域属高原温带半干旱季风气候区,年均气温2.4~8.2℃,气温沿河谷下游向上游,从谷地向山地逐渐降低,海拔4 500 m以上区域是冻融侵蚀发生的主要地带。区内降水时空变化大,东部地区降水量约500 mm,西部降水量约300 mm,80%降水集中在6—8月[3],此时间段正值冻土消融,水力侵蚀和冻融侵蚀的交互作用对区内土壤侵蚀产生更大影响。区内大风日数40~100 d,以2—4月最为集中,最大风速可达32 m/s[6-7]。

1.2 研究方法

本研究应用野外分层抽样调查、遥感解译及模型计算等多种方法和手段,考虑气象、土壤、地形、植被和土地利用等因素,计算“一江两河”地区土壤侵蚀模数,确定土壤侵蚀强度,分析评价土壤侵蚀分布、面积与强度[8]。

水力侵蚀应用通用土壤侵蚀流失方程,采取降雨侵蚀力因子、土壤可蚀性因子、地形因子、植被措施因子、工程和耕作措施因子等计算水力侵蚀模数[9],参考水利行业标准SL190—2007进行土壤侵蚀分类分级。

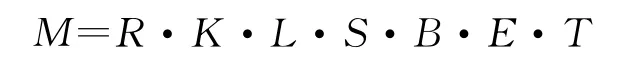

土壤水蚀模型的基本形式为:

式中:M为土壤水蚀模数[t/(hm2·a)];R为降雨侵蚀力因子;K为土壤可侵蚀性因子[(t·hm2·h)/(hm2·MJ·mm)];L为坡长坡度因子;S为坡度因子;B为植物措施因子;E为工程措施因子;T为耕作措施因子。风力侵蚀采用抽样调查法获取基础数据,结合遥感影像解译获得的表土湿度因子和植被盖度以及风蚀区主要气象站获得的长期风向风速观测数据,利用土壤风力侵蚀模型计算出风力侵蚀模数[10],强度分级依据SL190—2007标准;土壤风蚀模型分为耕地、草(灌)地和沙地模型。

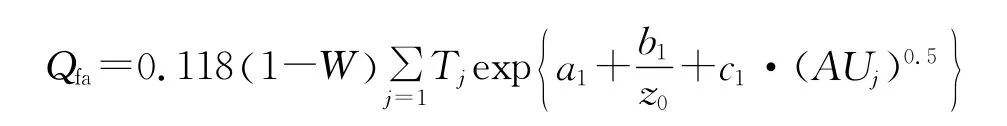

耕地模型为:

式中:Qfa为耕地风蚀模数[t/(hm2·a)];W为表土湿度因子(%);Tj为一年内风蚀发生期间各风速等级的累积时间(min);z0为地表粗糙度;A为与耕作措施有关的风速修订系数;Uj为风力因子;a1,b1,c1为与土壤类型有关的常数,分别取值-9.208,0.018,1.955。

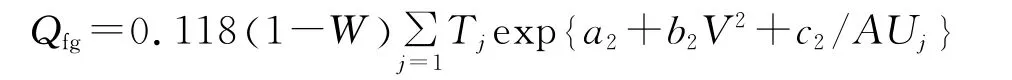

草(灌)地模型为:

式中:Qfg草(灌)地风蚀模数[t/(hm2·a)];V为植被盖度(%);a2,b2,c2为与土壤类型有关的常数,分别取值2.486 9,-0.014,-54.947 2。

沙地模型为:

式中:Qfg沙地风蚀模数[t/(hm2·a)];a3,b3,c3为与土壤类型有关的常数,分别取值6.168 9,-0.074 3,-27.961 3。

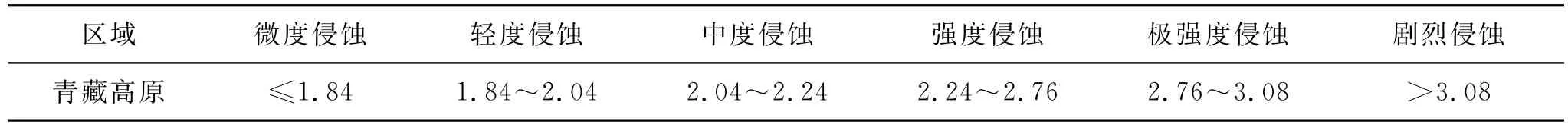

冻融侵蚀选取年冻融日循环天数、日均冻融相变水量、年均降水量、坡度、坡向及植被盖度6个指标[11],通过冻融侵蚀强度综合评价模型计算强度指数,依据表1所示的冻融侵蚀强度分级综合指数进行分级评价。

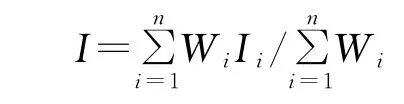

土壤冻融侵蚀模型的基本形式为:

式中:I为冻融侵蚀综合评价指数;i=1,2,…,n,为选取的指标数量,n=6时,分别是冻融日循环天数、日均冻融相变水量、年均降水量、坡度、坡向和植被盖度;Wi为各指标的权重;Ii为各指标在不同数量范围内的赋值。

2 结果与分析

2.1 土壤侵蚀总体概况

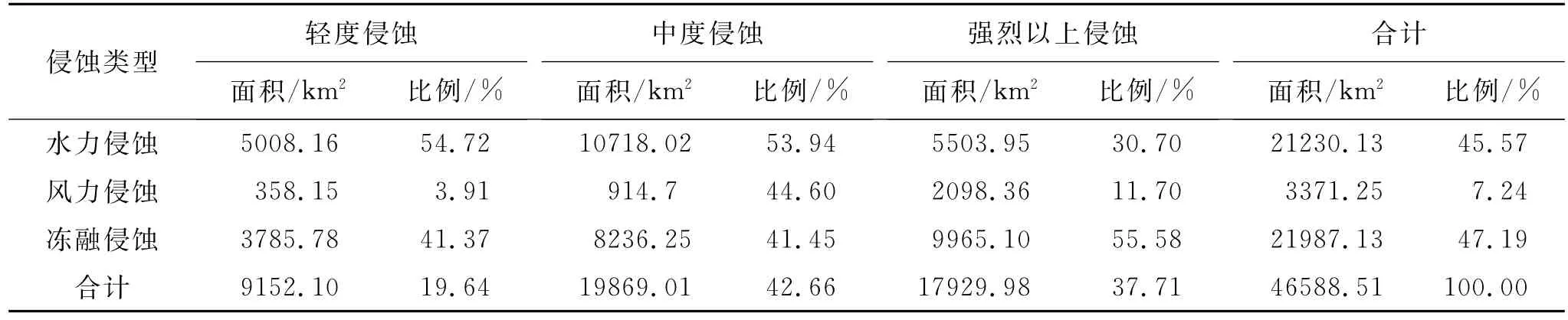

“一江两河”地区是西藏自治区水土流失较为严重的区域之一,土壤侵蚀面积达4.66万km2,占土地面积69.89%。由表2可以看出,“一江两河”地区冻融侵蚀面积最大,为2.20万km2,占侵蚀总面积的47.19%;水力侵蚀其次,面积2.12万km2,占侵蚀总面积的45.57%;风力侵蚀面积相对较小,为0.34万km2,占侵蚀总面积的7.24%。不同土壤侵蚀强度中,以中度侵蚀为主,面积1.99万km2,占区域土壤侵蚀面积的42.66%,轻度侵蚀面积0.92万km2,占19.64%,强烈以上侵蚀面积1.76万km2,占37.71%。从不同土壤侵蚀类型来看,水力侵蚀以中度侵蚀为主,占50.48%;风力侵蚀以强烈侵蚀为主,占61.16%,冻融侵蚀以中度侵蚀为主,占37.46%。

表1 冻融侵蚀强度分级综合指数

表2 “一江两河”地区土壤侵蚀状况

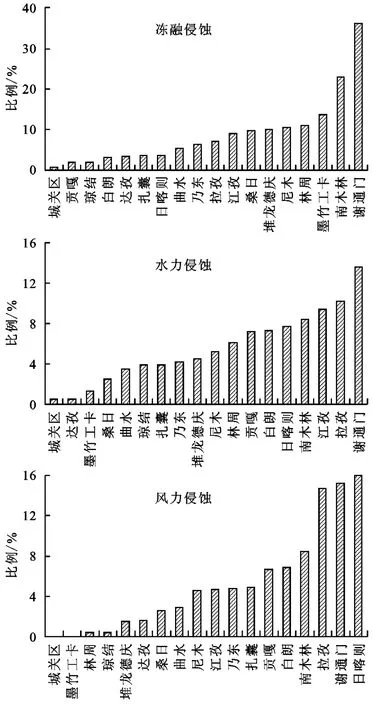

2.2 各市县不同土壤侵蚀类型占侵蚀总面积比分析

图1为“一江两河”地区各市(县)不同土壤侵蚀类型占土壤侵蚀总面积比例。可以看出,冻融侵蚀主要分布在谢通门县、南木林县、墨竹工卡县、林周县、尼木县、堆龙德庆县、桑日县,分别占35.51%,16.82%,10.54%,6.94%,5.76%,5.20%,3.54%,这与地区气温年较差大,地貌以高山为主,平均海拔较高原因有关;水力侵蚀主要分布在谢通门县、拉孜县、江孜县、南木林县、日喀则市、白朗县、贡嘎县、林周县、尼木县,分别占 13.42%,12.25%,11.02%,10.37%,8.59%,7.98%,5.25%,4.86%,4.10%,这些地区人为活动频繁,植被覆盖度低,年平均降雨量较大,加之高山冰川融水形成大量的地表径流,故水力侵蚀较为严重;风力侵蚀主要分布在日喀则市、谢通门县、拉孜县、南木林县、白朗县、贡嘎县,分别占15.21%,15.02%,11.48%,9.70%,8.58%,7.60%,这些地区土质疏松,气候干旱少雨,地表植被稀疏,伴随大风作用下,地面颗粒物质极易被剥离,导致了严重的风力侵蚀。

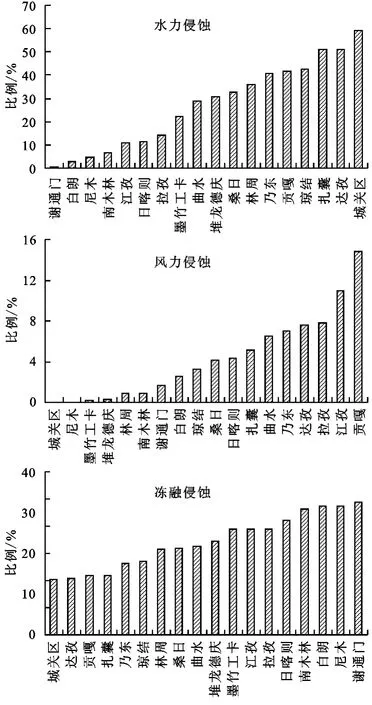

2.3 各市县不同土壤侵蚀类型占本地区侵蚀比分析

图2为“一江两河”地区各市(县)不同土壤侵蚀类型占市(县)土壤侵蚀总面积的比例。从图中可以看出,水力侵蚀占比以拉萨市城关区最高,达59.29%,达孜县、扎囊县、琼结县、贡嘎县、乃东县其次,水力侵蚀占比分别为51.08%,50.97%,42.73%,41.55%,40.55%;风力侵蚀占比以贡嘎县最高,为14.78%,江孜县、拉孜县、达孜县、乃东县、曲水县其次,风力侵蚀占比分别为10.99%,7.79%,7.57%,7.00%,6.51%;冻融侵蚀占比以谢通门县最高,达97.79%,尼木县、白朗县、南木林县、日喀则市其次,冻融侵蚀占比分别为95.12%,94.78%,92.33%,84.51%。

2.4 土壤侵蚀区域分布

附图1为“一江两河”地区内3种土壤侵蚀面积及强度的空间分布。总体来看,冻融侵蚀主要集中分布于雅鲁藏布江北岸高寒山区,南部湖盆谷地分布较少。垂直分布上,轻度侵蚀主要发生在海拔4 500~6 000 m范围内,所占面积比重大,中强度侵蚀主要发生在低于海拔4 500 m和高于海拔6 000 m区域,所占面积比重小;水力侵蚀作用主要发生在河谷及宽谷地带,在拉萨河流域及雅鲁藏布江中下游山南地区,水力侵蚀以轻度侵蚀为主,在雅鲁藏布江中上游宽谷、年楚河和拉萨河谷地及岩性松软的中、低山区水力侵蚀作用较为强烈;风力侵蚀主要发生在河谷地带的风口区,以辫状及乱流状水系极为发育的雅鲁藏布江宽谷地段面积最大,如达那答—大竹卡区、曲水—泽当区,自江心洲、边滩、台(阶)地、季节性干河床等延续至山前地带的洪冲积扇及山坡上也有分布。

图1 研究区各县冻融、水力、风力侵蚀占侵蚀总面积的比例

3 讨论

3.1 “一江两河”地区土壤侵蚀特征

受地貌、气候、经济社会状况等因素的影响,“一江两河”地区土壤侵蚀总体上呈现侵蚀类型多样,以冻融侵蚀为主并兼有水力侵蚀及风力侵蚀。尽管区内土壤侵蚀强度多属中度、轻度侵蚀范围,但呈现出显著的立体侵蚀,空间分布差异大且侵蚀面积大,多种侵蚀形态相互交错,侵蚀作用相互影响,协同促进,往往冻融侵蚀作用下伴随水力侵蚀,形成水力、冻融复合区。风力侵蚀主要分布在宽谷地带,此区域又易发生水力侵蚀,因此出现水力、风力复合区。在一些“一江两河”高山、宽谷、河流和草原地貌多样地区,同时具备春秋多风,夏季多雨,冬季寒冷气候特征,土壤侵蚀为水力侵蚀、风力侵蚀和冻融侵蚀结合的复合侵蚀。总之,“一江两河”地区侵蚀形态多样,影响范围广,潜在危险性大。

图2 各市(县)水力、风力、冻融侵蚀占本地区侵蚀比例

3.2 “一江两河”地区土壤侵蚀的影响因素

“一江两河”地区属高原温带半干旱季风气候,区域植被覆盖度低,近3/5面积覆盖度<50%。区内常在冬春及初夏时节发生干旱,大风日数多并集中于冬、春之季,此时,地面覆盖度差,降水稀少,气候干燥,风蚀愈加严重,地表砂砾化现象愈趋发展。区内降水分配不均,过于集中,区域全年雨日虽少,但平均降水强度及R10(年内日降水量大于10 mm天数),R25(年内日降水量大于25 mm天数)值大。雨季(6—9月)降水量及径流量分别占全年的93%和82%,此时,冰雪融水补给量亦达最大,在山地大坡度集流条件下的降水与融水同期极易导致水力与冻融侵蚀一并发生[12-13]。另一方面,“一江两河”地区新构造运动较为强烈,区域断裂发育,砂岩、泥质岩、砾岩、泥灰岩等沉积岩及花岗岩广布,沉积岩岩层深厚,褶皱剧烈,山体破碎。在半干旱气候下,高山寒冻风化及中、低山较强烈的物理风化,为水土流失提供了丰富的物源基础。此外,随着西藏经济建设加快及人口的迅速增长,致使西藏常规能源极为匮乏,发展所需的燃料、饲料、肥料供求矛盾突出,农牧民开始过度和不适当的樵采、铲草皮,外加过度放牧、开矿修路及不合理的弃土弃渣等人类活动愈加强烈地影响着“一江两河”地区的生态环境演变,使土壤侵蚀加剧[14]。

3.3 “一江两河”地区水土流失防治思路

“一江两河”地区土壤侵蚀范围广,潜在危险性大。相对其他区域而言,该区人为活动单一且较弱,特殊的自然环境是土壤侵蚀严重的主导因素。但区域生态环境极脆弱,一旦遭到破坏难以恢复的局面不可忽视。因此,为更好地服务于“一江两河”地区生态文明建设,在水土流失防治的同时,也因考虑到区域整体生态系统的维护。生态清洁小流域将小流域作为一个完整的“社会—经济—环境”复合生态系统,以调整人为活动为重点,坚持生态优先的原则,综合考虑水土流失治理、水生态环境、村落环境及景观建设等内容,治理与管理并重,实行分区防治,是一种新的流域综合治理理念[15]。区域应以生态清洁小流域生态建设为创新点,充分认识区域水土流失规律与特点,围绕水资源保护,以水资源、土地资源、生物资源承载力为基础,坚持生态优先和人工治理与自然修复相结合、生态效益与经济效益相结合、眼前利益与长远利益相结合的原则,“山水田林路”统一规划,“拦蓄灌排节”综合治理,因地制宜构筑水土流失生态防线,综合应用工程措施、植物措施、农耕措施,建立生态环境良性循环的生态系统,使水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用,最终实现“一江两河”地区生态系统良性循环,人与自然和谐共处,人口、资源、环境、社会经济协调发展。

4 结论

“一江两河”地区是西藏自治区经济相对发达,人口较为集中的地区。本文基于土壤侵蚀遥感调查成果,分析了“一江两河”地区土壤侵蚀现状及分布特征,该地区受到环境变化及人类活动的多方面影响,土壤侵蚀状况日益严峻,水蚀、风蚀及冻融侵蚀并存,呈现出显著的立体侵蚀。冻融侵蚀是该区主要的侵蚀类型,主要分布于雅鲁藏布江北岸高寒山区,水力侵蚀主要作用于河谷及宽谷地带,风力侵蚀主要发生在河谷地带的风口区。各类型侵蚀强度虽以轻度及中度为主,但侵蚀空间分布差异大,各侵蚀类型相互交错、协同促进,较易形成复合侵蚀区,潜在危害性大。严重的水土流失不仅制约着当地经济的发展,也不断加重生态环境负担,阻碍该区经济社会的可持续发展。该区水土流失防治应以流域为基本单元,加强侵蚀形成机理及演变规律的研究,充分认识水土流失规律与特点,结合生态清洁小流域内涵,因地制宜,分区防治,提出并实施有效的防治对策。

[1]陶和平,高攀,钟祥浩.区域生态环境脆弱性评价:以西藏“一江两河”地区为例[J].山地学报,2006,24(6):761-768.

[2]蔡晓布,钱成,黄界.雅鲁藏布江中游地区水土流失及其防治对策[J].水土保持通报,2014,34(6):48-53.

[3]张琳,何政伟,陈晓杰,等.雅鲁藏布江中游流域水土流失动态变化[J].地理空间信息,2011,9(4):51-53.

[4]尚占环,姬秋梅,后源,等.西藏“一江两河”农区草业发展探讨[J].草业科学,2009,26(8):141-146.

[5]刘键.西藏“一江两河”地区可持续发展现状与发展对策研究[D].成都:中国科学院研究生院,2006.

[6]王作堂.西藏“一江两河”地区生态环境地质问题与防治对策[J].四川地质学报,2005,25(1):16-18.

[7]唐伟,钟祥浩,周伟.西藏“一江两河”地区人口空间分布的动态演变[J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):159-164.

[8]刘震.我国水土保持情况普查及成果运用[J].中国水土保持科学,2013,11(2):1-5.

[9]祝赢,章文波,刘素红,等.第一次全国水利普查侵蚀模数的批量计算方法:基于CSLE和GIS的土壤水蚀模数计算器设计与应用[J].水土保持通报,2012,32(5):291-295.

[10]李智广,邹学勇,程宏.我国风力侵蚀抽样调查方法[J].中国水土保持科学,2013,11(4):17-21.

[11]李智广,刘淑珍,张建国,等.我国冻融侵蚀的调查方法[J].中国水土保持科学,2012,10(4):1-5.

[12]蔡晓布.西藏“一江两河”地区土壤退化特征[J].土壤肥料,2003(3):4-7.

[13]王建林.西藏一江两河地区生态环境问题及整治方略[J].国土与自然资源研究,1995(3):42-44.

[14]钱成.西藏年楚河流域水土流失及生态重建研究[J].生态学杂志,2002,21(5):74-77.

[15]刘大根,姚羽中,李世荣.北京市生态清洁小流域建设与管理[J].中国水土保持,2008(8):15-17.

Soil Erosion Status and Distribution Characteristics in the‘One River and Two Streams’Region in Tibet

ZHANG Peng1,2,Gesangzhuoma3,FAN Jianrong1,CHEN Yang4,Nimazhandui3

(1.Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences,Chengdu610041,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,China;3.Soil and Water Conservation Bureau of Tibet Autonomous Region,Lasa850000,China;4.The Third Surveying and Mapping Engineering in Sichuan Province,Chengdu610500,China)

Based on soil erosion remote sensing survey results,we analyzed the current situation and distribution characteristics of soil and water loss in the‘One river and Two Streams’Region in Tibet.We also discussed the influence factors of soil erosion and figured out prevention and controlling of soil and water loss.The results show that:(1)freezing-thawing erosion area is 22 000 km2in‘One river and Two Streams’region,accounting for 47.19%of the total soil erosion area,water erosion and wind erosion account for 45.57%and 7.24%,respectively;(2)the soil erosion in‘One river and Two Streams’region is most mild erosion area,accounting for 42.65%,the moderate or above erosion area accounts for 80.36%;(3)the distribution of soil erosion is very extensive and having many erosion forms in‘One river and Two Streams’region,which has the great potential risk;(4)soil erosion status and distribution characteristics in the‘One river and Two Streams’region are formed by the impact of environmental change and human activity.The influence of human activities is weak,poor natural conditions are the dominant factor of soil erosion.Water loss and soil erosion prevention and control in the study area should follow the eco-clean small watershed governance theory and experience,insisting innovative ideas and comprehensive treatment.

‘One River and Two Steams’Region;soil erosion;integrated watershed management;eco-clean small watershed

S157.1

A

1005-3409(2017)01-0049-05

2016-01-21

2016-02-21

西藏自治区水土保持规划专题研究

张鹏(1991—),男,安徽芜湖人,硕士研究生,研究方向为土壤侵蚀、流域综合治理。E-mail:pengz8688@163.com

范建容(1969—),女,四川井研县人,博士,研究员,主要从事山地环境遥感研究。E-mail:fjrong@imde.ac.cn