关注核心素养 让学习真发生

江苏苏州市相城区黄桥实验小学 马海青 俞红燕

关注核心素养 让学习真发生

江苏苏州市相城区黄桥实验小学 马海青 俞红燕

叶澜教授说:“‘教’让人认识外部的‘天地人事’,‘育’让人长出内在的‘生命自觉’”。作为一线教师,必须明确“立德树人、培育学生发展核心素养”的教育方向,而培养学生的数学素养和关键能力是我们数学教师的根本任务。本文试从“创设情境、自主学习、合作学习、比较探究、应用拓展、激励评价”等方面作了深入浅出的阐述,对当前如何使学习真实发生的探索,值得思考和借鉴。

核心素养 兴奋 初探 集思 共鸣 深化

在核心素养开启的3.0时代,课堂中的学习真的发生了吗?以学为主的新型课堂真的彻底实现了吗?冷静审视下不难发现:包办代替、强行牵制、方法单一等现象仍然比比皆是,“热热闹闹”的课堂表象背后却是教学效率的低下,学生的数学核心素养也没有得到实实在在的培育。那么,怎样改变这种状况呢?笔者结合实践谈几点拙见,供大家思考和借鉴。

一、创设情境,激发“兴奋点”

新课程的三维目标之一就是要关注学生的情感态度与价值观。我们要根据小学生的年龄特征、认知规律和生活经验,创设情境,激发学生参与活动的“兴奋点”,使学生产生自主探索的欲望。

例如,在学习《有趣的乘法计算》时,教师创设情境:电视上最近热播的《最强大脑》,同学们看过吗?怎样才能成为最强大脑呢?学习了今天的知识,会向最强大脑靠近一点点。教师三言两语把学生的思想集中在自己的身上,学生迫不及待地想知道要学习什么特殊的本领。教师告诉学生:你们先说出一个两位数,老师再说一个两位数,老师马上能口算出两个数的乘积。你们相信吗?不相信可以用计算器验证一下。这时学生半信半疑,于是生1说:“36。”老师说:“34,答案是1224。”(老师边说边板书,学生马上用计算器验证,神了);生2说:“27。”老师说:“23,答案是621。”(学生马上用计算器验证,惊了);生3说:“78。”(故意刁难,选个数字大一些的),老师说:“72,答案是5616。”(学生马上用计算器验证,呆了!原来这也难不倒老师)惊讶之余,学生都在思索:老师算得又快又准,这里面有什么奥秘?此时,教师不失时机地引入知识本身的“核心问题”:你们知道老师为什么算得这么准?这些算式有没有什么特点?积和乘数之间有什么关系?教师在学生的“兴奋点”上将他们引入“十位相同,个位合十”的两位数乘两位数计算规律的自主探索之中,这时再组织、引导学生经历观察、猜想、验证、归纳等数学活动,探究的内驱力是强大的。

二、自主学习,引发“初探点”

在实践中我们发现,自主学习的确有它独到的优势。特别是在合作学习之前,首先要有一个自主独立学习的过程。由于很多小学生还不知道如何进行自主学习,因此,教师要耐心地教给他们自主学习的方法。

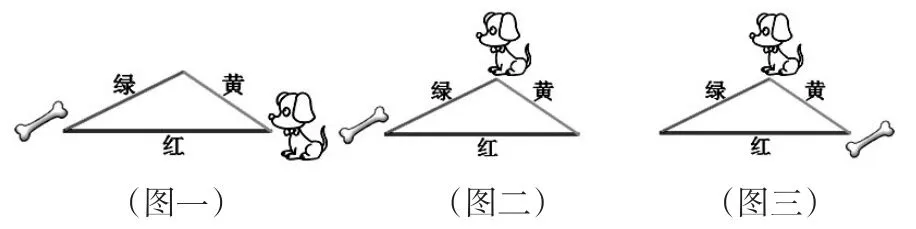

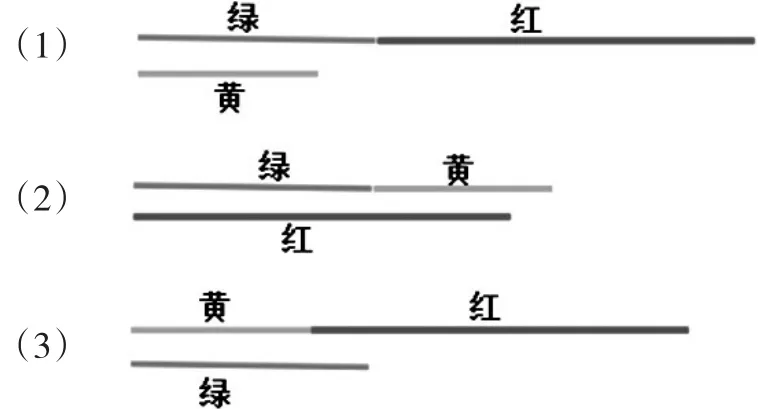

例如,教学“三角形三边关系”时,教师由自己喜欢遛狗引出:有一天,我在小区遛狗时,小狗突然看见一根肉骨头,就沿着红色的这条路直冲过去,小狗为什么不先走黄线、再走绿线呢(图一)?如果小狗在图二的位置,它会怎么走?为什么?如果骨头在图三的位置,小狗又会怎么走?为什么?

这样,教师通过“小狗冲向骨头”的情境的不断变化,激活了学生的已有经验,引导他们通过比较、推理、对话等数学活动,隐约感觉到“两边之和大于第三边”。

此时,再让学生通过小棒剪一剪、搭一搭、拼一拼,发现有的三根小棒可以搭成三角形,有的不能搭成三角形,并思考:这是为什么?说明三角形中两根小棒之和应该会怎样?这样,借助已有认知,重构出新的、更为丰富的认知和经验,促使学习真正发生,学生的视野才会更加广阔、思路才会更加清晰、方法才会更加灵活、内心世界的发展才会更加充分。

三、合作学习,产生“集思点”

合作学习旨在让学生的个人智慧融入集体,或借助群体的力量攻破难点。合作学习既可以共同探究个人力量难以完成的问题,也可以进行个人探索成果的交流。通过交流,训练学生数学表达能力,使每个学生都有展示自己成果的机会,并通过大家的相互启发,集思广益,实现学习成果多样化。例如,一位教师教学“10的加减法”,先让学生在小组里合作“分苹果”,让学生把10个苹果分成两堆,并指出有几种分法?然后小组里展开讨论。有的学生想到:9+1=10,10-9=1;马上有学生补充:还有1+9=10,10-1=9,接着学生七嘴八舌地说到:8+2=10,2+8=10……有几个小组的学生经过互相讨论,还拓展出:10+0=10,10-10=0,10-0=10。这种人人参与的合作学习,增加了信息交流量,丰富了自己的见解,获得了成功的情感体验。

通过大量的实践证明,学生合作学习要想合理有效需注意以下几点:第一,合作的次数不宜过多。有的教师在课堂教学中频频让学生讨论,而每次讨论的时间都很短,这就走进了合作学习流于形式的误区,是很难收到实效的。第二,合作学习必须目标明确,具有可操作性。只有合作学习条件成熟时,学生才会积极参与,才会真正做到带着任务去合作,带着成果来交流。

四、比较探究,形成“共鸣点”

课标鼓励算法多样化,改变了过去“计算算法单一,忽视学生个性发展”的弊端,针对学生出现的多种方法,教师要引导学生在组际之间进一步展开合作交流,比较探究,使全班同学达成共识,形成“共鸣”,做到“教、学、做”合一。

例如,一位教师教学“7+6”,在小组讨论之后进行全班交流。其中一个小组先汇报说:把6分成3和3,7+3=10,10+3=13;也可以把7分成3和4,6+4=10,10+3=13,另一小组马上补充道:我们还有一种分法,就是把7分成5和2,把6分成5和1,5+5=10,2+1=3,10+3=13。第三个小组的代表站起来说:我们组不用分就能把它算出来,只要把7放在心里,往后连着数6个得13。这时有人反驳道:你们这样一个一个地数太慢了,我们只要知道6+6=12,就能知道12+1=13,或者7+7=14,14-1=13。经过一番热烈的交流、讨论,学生的思维产生了“碰撞”,大脑形成了“共鸣”,大大丰富了算法的多样化。伴随着比较、反思力量的悄然萌芽和不断壮大,学生不断储备与释放自己内在的探究、反思力量。

五、应用拓展,挖掘“深化点”

根据新课标提出的数学建模思想,当学生建立数学模型之后,接着要进行解释与应用,通过练习来巩固深化新知。

例如,当学生学习了“认识物体”后,可设计一系列“动手做”的练习:摸一摸——蒙上眼睛从“聚宝箱”中自由地摸出一个物体,告诉大家是什么形状的,然后再摸出指定名称的物体;滚一滚——利用课本和文具盒,组成滑滑板,分别把长方体、正方体、圆柱、球放在斜面上,看看会出现什么情况;搭一搭——利用桌子上的材料,搭建一座房子,比比谁搭得好;帮一帮——小猴要搬一个圆柱形大油桶,可是它折腾了半天,油桶却一动不动,同学们想办法帮帮它(课件演示);想一想——小白兔带着一个又大又重的长方体木箱去旅行,怎样才能方便省力地移动木箱?(课件演示);说一说——圆柱体、球体在生活中有哪些用途,等等。活动虽然是一种形式,但我们应该用数学本身的魅力去吸引学生。

创设好的情境,激发“兴奋点”;关注自主学习,引发“初探点”;促使合作学习,产生“集思点”;引发比较探究,形成“共鸣点”;应用拓展实践,挖掘“深化点”……唯有这样,学生的数学素养才能实现从量变到质变的飞跃!

[1]冯恩洪.创造适合学生的教育[M].天津:天津教育出版社,2011.

[2]吴正宪.小学数学教师[J].上海:上海教育出版社,2016(12).♪