图像的多重寓意

——再论宋金墓葬中的孝子故事图

邓菲

(复旦大学文史研究院,上海200433)

图像的多重寓意

——再论宋金墓葬中的孝子故事图

邓菲

(复旦大学文史研究院,上海200433)

孝子故事画是丧葬艺术中十分常见的图像题材。孝子图在汉魏时期曾出现在墓壁与葬具之上,至北宋后期开始又再次作为墓葬装饰广泛流行于中原地区。该时期的孝子图像多表现为多组、成套、小幅画面,多位于阑额以下、墓壁以上的空间。这种形式自北宋中后期在两京地区兴起、流行并逐渐扩散开来。宋金墓葬中对孝子图像的运用没有复制过去的设计,而是在长期的发展过程中,具有了多元的寓意。这些图像以特定的视觉形式整合了孝道与升仙题材,承载着“昭孝事祖”“感通神明”等多种功能。北宋中后期以来统治者、士人阶层对孝道思想的推崇教化,儒释道三教的孝亲观在丧葬习俗中的合流,以及当时普遍流行的复古风潮,可能共同构筑起孝子图像流行的历史背景。

宋金时期;中原地区;墓葬美术;孝子图

引言

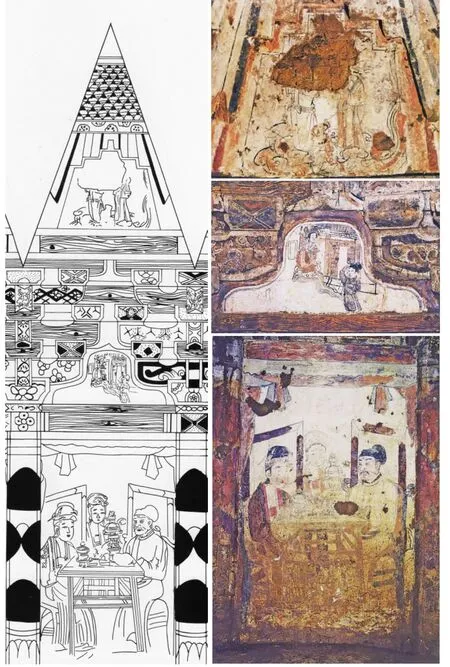

1994年,山西长治长子县小关村砖瓦窑在挖土时发现了一座砖室墓,墓内已扰动,随葬器物不存,但壁画保存较好,并写有金世宗大定十四年(1174年)纪年题记。据发掘简报可知,该墓为仿木结构砖室墓,坐北朝南,由墓道、甬道、主室及耳室组成。主室平面近方形,砌有柱、枋、斗拱等建筑构件,其上施有木纹、花纹。券顶彩画十分精美,下部绘仙鹤飞舞于祥云与花卉之间,上部绘日、月与二十八星宿图像,墓顶饰莲花藻井。墓室四壁均施彩绘。南壁正中为墓门,两侧各有一窗,窗下画家畜、木辕车,上部表现女子持幡引路与墓主夫妇过桥的场景。北壁砖砌假门与窗,两侧绘墓主夫妇相对而坐,周围侍从环绕。(图1)东西二壁正中为耳室,两侧各一砖砌直棂窗,窗下绘墓主夫妇对坐、家居庖厨及生产劳作。另外,在东、西两壁斗拱以下、门窗以上的位置还画有一系列人物场景。这些图像水平排列在墓壁上方,以墨线为框,画框内表现孝子人物故事。(图2)每壁各8幅,共16幅,每幅画像右上角均附有文字榜题:“丁兰刻木”“鲍山背母”“郭巨埋子”“董永自卖”“曾参问母”“闵子谏父”“菜(蔡)顺椹亲”“刘殷泣笋”“睒子取□(乳)”“武妻割股”“舜子耕田”“韩伯瑜泣杖”“曹娥泣江”“杨香跨虎”“田真分居”“王祥卧冰”。[1]61-69

小关村金墓中的孝子故事图为近些年出土的一批宋金时期的孝子画像。丧葬中的孝行图一直以来受到学界的广泛关注,早在20世纪30年代,日本学者奥村伊九良最先注意到出土的北魏孝子画像①,在此之后,富田幸次郎、长广敏雄、加滕直子、黑田彰等也相继考察、分析了汉魏北朝时期的孝子图像②。近年来,国内外有关孝子图的研究不断增多并且日益深入,许多学者从不同角度对丧葬环境中的孝子图进行了探讨,涉及图像的考释、功能和意义。③随着宋金元墓葬的不断发现,有关这一时期孝子图的研究也相当可观。目前的讨论主要集中于孝子人物的考辨、“二十四孝”图像与文本的比较等方面④,关于孝子故事图本身的形式、内涵、功能以及不同时期孝子图的联系比较仍有待深入⑤。

对特定图像题材的关注一直以来都是墓葬美术研究的重要方法。图像是多元的历史、文化的具象呈现,很多时候我们无法以单一的诠释方式获得对其的全面理解。如何使视觉资料有效地勾连历史与社会,而不是简单地比附,需要我们对相关史料深入挖掘,对图像本身进行更加细致的分析。形式是意义的主要载体,在许多案例中,画像的构图、位置、工艺等细节可以流露出创作者的意图以及图像的含义。应将这些具体的视觉形式作为重要内容进行考察,研究的细化将有助于我们理解孝子图在墓葬空间中的丰富内涵。

如果我们仔细观察山西长子小关村金墓中孝子故事图的位置与构图,会发现一个有趣的现象。一方面,该墓中的壁画分布有序。建筑构件与券顶彩画繁复精美,每幅孝子图都表现在墨笔的方形画框之内,画框按照水平方向排列于阑额下方。这说明画工在绘制图像之前,预先已有大体的设计方案,所以使得墓葬壁画呈现出统一的布局形式。但另一方面,东、西两壁上方斗拱与门窗之间可供彩绘的空间并不充足,这使得部分画框排列的整齐性受到了影响。例如,“董永自卖”与“曾参问母”两幅图恰好位于砖门之上,画工只得将画框稍稍向上移动,使其位置适应门窗上的有限空间。(图3)另外,空间对构图的影响不仅仅体现在孝子图上,家居生活场景也碍于壁面位置无法全部展开或者产生连贯的画面。比如由于东、北、西三壁中部砖砌有门窗,壁上所绘的墓主画像被表现为夫妇二人分列于假门或直棂窗两侧,所处空间十分狭窄,这也割裂了男女墓主对坐宴饮的场景。

小关村金墓壁画的设计初看较为有序,但若细究就会发现墓室四壁上的图像布局过于紧密,部分题材与砖砌仿木建筑元素之间的配合并不十分协调。这种现象促使我们思考:墓内壁画如此紧密布局的原因是什么?画工为何要将孝子图安排在墓壁上部有限的区域之内?哪些因素在孝子图的构图和安排上发挥了作用?这仅仅是一个特例,还是一种较为普遍的墓葬装饰手法?

图1 山西长子小关村金墓墓室北壁

一、墓葬中的“二十四孝”图像

有关孝子故事的文字记叙和视觉表现在中国有着悠久的传统。仅以《孝子传》文献为例,自西汉刘向开始,历代均有撰述或增补,比如萧广济、徐广、郑缉之、宋躬、王韶之等人都著有《孝子传》。描绘孝子人物的图像遗存也十分丰富⑥。孝子图自东汉以来开始便出现在墓室壁画、画像石等丧葬艺术中⑦。例如,内蒙古和林格尔汉墓中发现了舜、曾子、董永、丁兰等孝子以及孔门弟子的画像,这些孝子像位于墓中室的西、北两壁上,每人身旁附榜题表明身份。⑧北魏时期,许多石葬具上刻有孝子故事的图像场景。比如,洛阳地区出土的宁懋石室的山墙外壁上刻画丁兰、舜、董永故事,分别标有“丁兰事木母”“舜从东家井中出去时”和“董永看父助时”等文字。⑨值得注意的是,孝子人物的图像资料鲜见于隋唐时期的墓葬。除了陕西咸阳契苾明墓(696年)中出土的三彩塔式缶上饰有董永卖身葬父、郭巨埋儿、曾子汲水济母等浮雕外,唐代墓葬中尚未发现明确的孝行图像。⑩

从北宋中后期开始,孝子图又作为丧葬艺术的题材重新兴盛起来。总体来说,墓葬中成组孝行图的出现大致始于北宋神宗元丰年间(1078~1085年),至金代中期最为流行,元代继续发展。[2]149宋金墓葬中的孝子图资料主要发现于河南、山西和陕西、甘肃、宁夏等地⑪,另外,四川、贵州、湖北等地的墓葬或石棺装饰中也出发现孝子故事图的零星案例⑫。就数量来看,豫西北、豫北、晋东南、晋南是孝子图最集中的地区,可见这类题材在该地区较为流行,具有一定的普遍性。根据笔者目前搜集到的资料,仅河南、山西两地发现并正式发表的宋金墓葬孝子故事图便已有70余例。饰有孝子图像的葬具或砖雕壁画墓多为该地区的富庶平民所用,这一社会群体决定了墓葬装饰的题材及风格,图像背后也显示出特定区域内社会风俗和民间信仰的影响。

图2 山西长子小关村金墓墓室东壁

例如,河南孟津张盘村发现的北宋徽宗崇宁五年(1106年)的张君石棺,石棺前挡刻有妇人启门及墓主人升仙等场景,两侧棺帮后部及后挡阴刻有24幅孝子图像,皆附榜题。根据榜题,左侧故事为“赵孝宗”“郭巨”“丁栏(兰)”“刘明达”“舜子”“曹娥”“孟宗”“蔡顺”“王祥”“董永”;右侧为“鲁义姑”“刘殷”“孙悟元觉”“郯子”“鲍山”“曾参”“姜诗”“王武子妻”“杨昌(香)”“田真”;后挡刻“韩伯俞”“闵损”“陆绩”和“老莱子”。[3]79-81首先,如果将张君石棺中孝子人物的组合与汉魏时期墓葬中的孝子人物对比可以发现:一方面,不少汉魏时期流行的孝行故事主角并未继续出现在宋金孝子人物之列,比如李善、金日磾、王琳等已不见于后期的墓葬资料;另一方面,该时期的孝子组合加入了许多新的人物,比如赵孝宗、刘殷、刘明达、曹娥、陆绩、姜诗、睒子、王武子妻等。值得注意的是,其中睒子、王武子妻、王祥在孝子组合中的出现可能为佛教影响的结果。⑬“孝”的观念在唐代开始被佛教吸收和推崇,孝行观与佛教的互动促使一些新的题材出现并逐渐固定。⑭

其次,从张君石棺上的孝子线刻可知,这一时期已经出现了二十四组的孝子故事,表明后来家喻户晓的“二十四孝”的提法在此时已经形成。⑮这种将孝义人物故事集合为二十四组的形式在宋末金初十分常见。学者对墓葬中发现的孝悌人物进行了排列,发现宋金时期的“二十四孝”没有绝对固定的组合,出现的孝子并不完全一致。当时墓葬资料中流行的孝子人物约有30人,大部分人物事迹可考,只有少数不见于文献记载。[4]41-50例如,林县城关宋墓为北宋中后期所建,时间相对较早,墓中“二十四孝”砖雕的内容与其他材料区别较大,其中的王裒、姜肱、王庭坚、邓攸、乌鸦反哺等内容未见于其他墓葬,部分人物故事也不见于文献。[5]39-42这种现象说明,虽然此时的“二十四孝”提法已经形成,但孝子的具体组合似乎还未完全固定,可以从不同的人物故事题材中进行选择。段鹏琦据此指出,鉴于墓葬中不同组合的孝悌故事以及每种组合内人物的相对稳定,在宋金时期很可能流传着内容大同小异的若干个“二十四孝”故事版本,各种版本流行的地域有所不同。[6]468,[7]44-49

图3 山西长子小关村金墓墓室东壁局部

图4 山西长子小关村金墓西壁所绘“舜子耕田”场景

这可以用来解释为何学者将墓葬中的“二十四孝”组合与元末郭居敬所辑的《全相二十四孝诗选》中的人物进行比较时,会存在一定的差异。宋金考古资料中常见的孝悌人物没有收录《二十四孝诗选》中的汉文帝、仲由、朱寿昌、唐夫人、吴猛、黄香等人,却出现了韩伯瑜、田真、刘殷、赵孝宗、王武子妻、鲍山等故事。⑯当时可能流传着“二十四孝”故事图文的不同版本。郭居敬所辑的《二十四孝诗选》流行于赣南、福建等南方地区,而河南、山西地区宋金墓葬资料中所见的孝悌故事似乎是北方地区的传统。

表1可以帮助我们了解中原地区“二十四孝”组合的大致情况。从宋代晚期的洛阳张君石棺(1106年)到金代前中期的山西长子石哲村金墓(1158年)所附的榜题来看,这些案例中的“二十四孝”人物组合完全相同,包括:王祥、舜子、董永、丁兰、郭巨、陆绩、姜诗、曾参、孟宗、老莱子、蔡顺、睒子、闵子骞、田真、王武子妻、杨香、鲁义姑、韩伯俞、

刘殷、元觉、鲍山、曹娥、刘明达、赵孝宗。从整体来看,不同案例中的孝子人物组合虽不能完全重合,但是出现频率较高的孝行故事却极为一致。⑰这种一致性说明完整的“二十四孝”故事体系在当时已经开始在北方地区广泛流传。该体系又与元代末期高丽地区流传的《孝行录》文献中收录的孝子人物基本吻合。⑱虽然目前还未发现宋金时期北方地区刊行的“二十四孝”故事文本,但由于高丽与宋金元北方地区文化传统有着密切的联系,我们或许可以推测,《孝行录》中的情况恰恰反映了中国北方地区流行的孝子故事版本。⑲

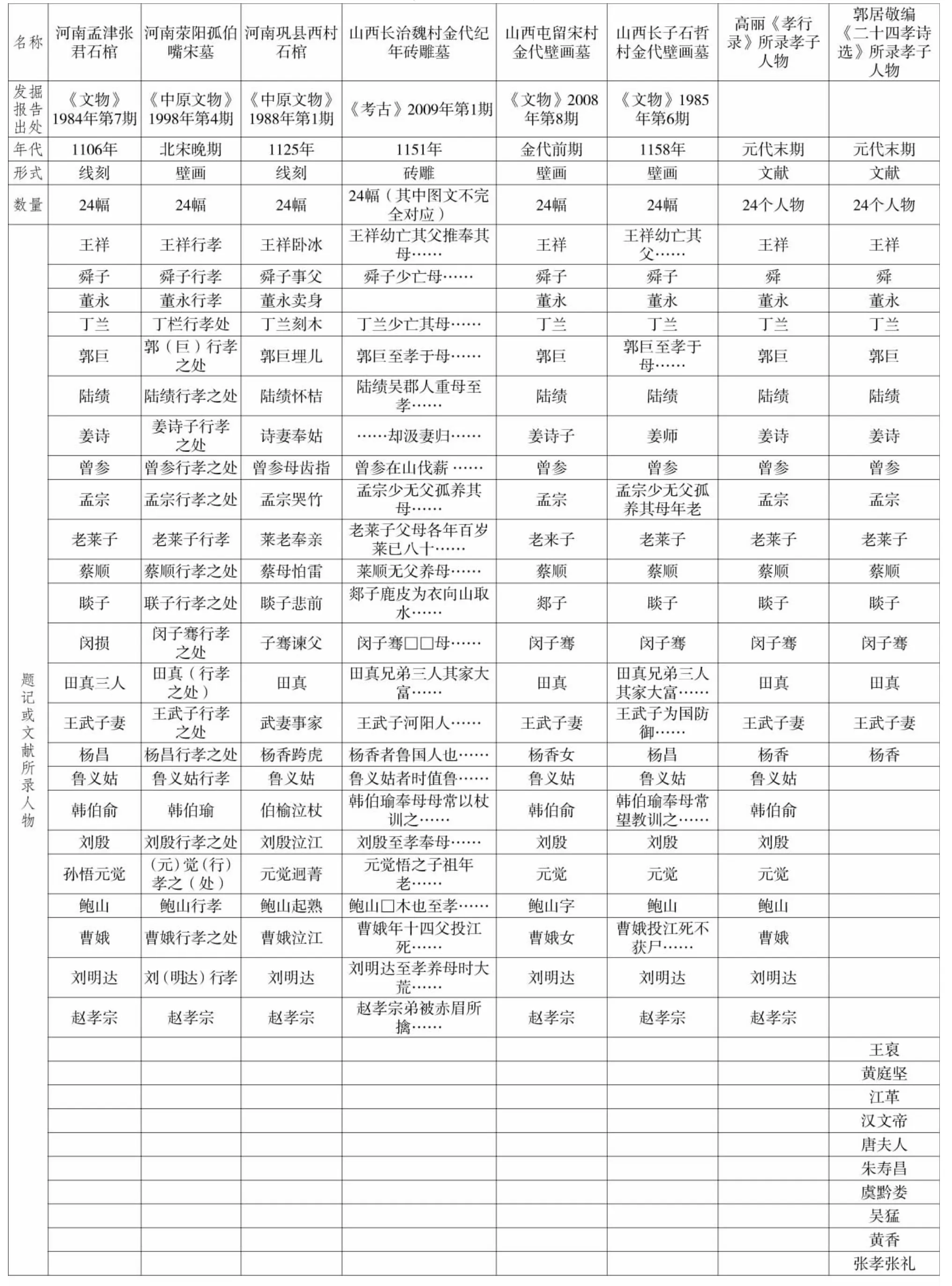

表1 宋金时期河南、山西地区二十四孝题材比较列表

宋金墓葬中孝子图像的画面和榜题还流露出更多的信息。首先,相同故事的图像在表现形式上十分相似,很多孝子故事场景都具有相当的辨识度,不同墓葬对同一人物故事的描绘呈现出相似的场景。例如,长子小关村金墓西壁所绘的“舜子耕田”场景,画面中央绘一男子,左手持竿,赶两头大象行走在田间,左上方有二飞鸟。(图4)[1]67画面描绘了舜子孝行感动上天、象耕鸟耘的故事,通过对大象、飞鸟及田间场景的刻画,展现故事的情节。相似的图像元素与构图也出现在长治地区的其他金墓中。由于画面之间的相似度,在许多情况下,即使孝子图没有榜题,人们也可大致辨认出画中所绘的孝子故事。这暗示着孝悌故事在特定区域范围内的流行,或许基于某些具体的粉本或画稿。

其次,除了对关键情节的强调外,汉魏时期一些多情节的孝子故事,在河南、山西地区的宋金墓葬中也表现出相对固定的故事场景。比如,北魏石棺上的蔡顺故事,表现为“火起伏棺”“闻雷泣墓”等情节,但在宋金时期中,“闻雷泣墓”的故事为王裒所取代,“火起伏棺”也已不传,与蔡顺相关的图像基本表现为“拾椹供亲”的主题。这说明该时期孝子故事的文本与图像都已逐渐固定,选取的故事情节相当一致,画面表现基本相同。

另外,一些墓葬中的“二十四孝”图像不仅人物组合相同,甚至墨书榜题的内容也十分相近。例如,山西长治魏村金天德三年(1151年)纪年墓中出土了24幅孝子人物彩绘砖雕,墓室南壁上写有“画相(像)二十四孝铭”的墨书题记(图5)。该墓中的孝子故事砖雕皆砌于墓壁上部阑额以下的位置,每幅图像旁不仅标有孝子人物榜题,还附上对故事情节的大致描述。如“大舜耕田”的画面正中刻一人二象,男子身穿白色圆领袍服,腰间束带,手持黑色木棍,正在赶象耕田。(图6)画面右侧墨书:“舜子少亡母,父瞽叟□□,妻□□舜令淘井将□□压之,孝感神明引东□□井出,天赐二象耕地,百鸟运耕,尧王知孝,乃阐位子舜。”[8]63将长治魏村金墓与长子石哲村金墓中的孝子故事图相比较,两墓墨书榜题中对孝子故事情节的叙述基本吻合,在描述王祥、郭巨、孟宗、田真等人物故事时文本非常接近。[9]45-54由此可见,孝子画像依据的粉本很可能是图文并茂的,不仅有对人物故事的视觉呈现,还附有以精炼语言概述故事的榜题。[6]468

图5 山西长治魏村金墓中“画相二十四孝铭”及孝子砖雕

图6 山西长治魏村金墓西壁“大舜耕田”砖雕

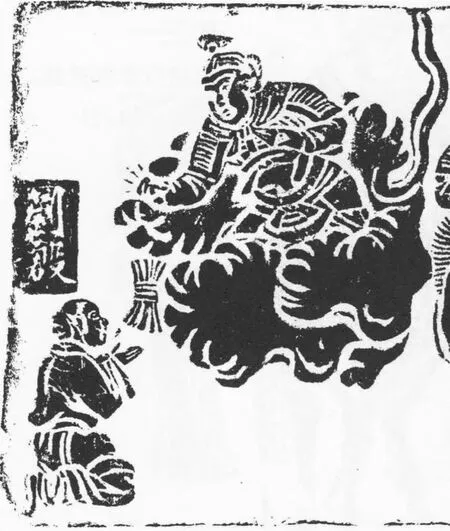

洛阳古代艺术博物馆所藏的山西襄汾金墓砖雕提供了更为有趣的信息。征集而来的23块孝子砖雕不仅表现了孝子故事场景,在每块墓砖的空白处皆模印阳文榜题,榜题包括了孝子姓名、籍贯等内容。[10]57-67更重要的是,砖上还标有孝行人物的排行,如“弟一孝□舜子”“第二行孝陆者□人也少年孝”“第四孝曹娥”“弟五孝郭巨”(图7)等,说明图文并茂、情节精炼的孝子故事画稿与粉本也许还标有特定的顺序,工匠在建造墓葬时可能会根据这种序号进行排布。⑳这类粉本的流传与当时出版文化的发展、印刷品的传播可能有着密切的联系,墓葬图像的底稿或许受到了当时“二十四孝”图文刊本的影响。同时,图文粉本的形成也与宋代劝孝文献的典故化有关,许多劝孝文书都是通过推广孝行故事来引导民众、树立道德楷模的。

粉本的使用不当或误用也会导致图文不符的现象,长治魏村金墓为此提供了若干案例。首先,该墓南壁第二块砖雕无墨书题记,画面上刻三人,中间男子与一女子拱手对话,身后坐一老妪。该砖雕的构图以及人物造型均与北壁的丁兰故事砖雕一致,只是左方二人衣着颜色交换,似乎为工匠失误而进行了重复雕刻。其次,东壁老莱子画像左侧墨书“杨香者,鲁国人……”的题记,与砖雕内容不符。(图8)同样,西壁的鲍山故事砖雕也出现了图文不符的情况。魏村金墓的工匠似乎对图文并不熟悉,在使用画稿的过程中操作不当,混淆了孝行人物故事,放错了题记的位置。另外,有关孝子图题记的失误,还有其他的表现形式,其中较为常见的是孝子名字的误写。在许多墓例中,二十四孝的榜题经常出现假借字、误写情况,每个孝悌人物的名字或多或少都有衍生变体。比如荥阳孤伯嘴宋墓中“丁兰”作“丁栏”,“杨香”作“杨昌”。在其他的墓例中,“曾参”作“曹三”,“王祥”作“王相”,“姜诗”作“姜师”,“鲍山”作“包中”,“蔡顺”作“菜顺”,“睒子”作“琰子”“啖子”,等等。这一方面反映了民间工匠的文化水平较低,在制作过程中因水平有限而误写人名,同时,部分例子也反映出“二十四孝”故事可能存在多种传播途经,孝悌故事在民间的传播,除了使用“二十四孝”的图文粉本,有时也可能通过口头方式进行。

图7 洛阳古代艺术博物馆藏山西金墓郭巨砖雕

图8 山西长治魏村金墓东壁老莱子砖雕

二、宋金孝子图的形式特征

学界已对“二十四孝”的形成、发展进行了相当全面的考察,但是对于宋金时期孝子图像的分析还有待细致深入。从该时期的考古资料可知,孝子图通常根据墓葬形制或石棺结构分布,数量从2组到24组不等,表现形式也较为多样,包括壁画、砖雕、线刻等不同形式。总体而言,孝子图像的表现形式和所处位置具有一定规律。下文将通过具体的案例来分析该时期孝子故事图的视觉特征。

河南洛阳关林庙宋墓为仿木结构单室墓,由墓道、甬道和墓室三部分组成。墓室平面呈八边形,墓壁砌有斗拱、普柏枋、倚柱等仿木构元素,皆涂朱黄彩。墓室下部东南、西南两壁各设棂窗一个,东、西两壁均砌板门,西壁下部板门作妇人启门。东北、西北两壁阑额之下设卷帘,嵌有散乐、备宴以及杂剧场景的砖雕。(图9)北壁用砖雕砌出四扇格子门,格眼饰方格纹,腰间饰狮子和牡丹。除南壁外,其他墓壁阑额中间嵌有小型砖雕,砖长39cm,宽约16cm。(图10)这些砖雕均刻孝子故事,共23幅,除一幅外,皆附有榜题。[11]31-46

关林庙宋墓中的孝子砖雕保存完好,其图像形式在当时较具代表性,我们可以根据此墓来分析宋金墓葬中孝子图的基本情况。首先,多组、成套、小幅是这时期孝子图像的主要特征。孝子图画幅较小,且每组砖雕之间有分隔,“幅”的形式较为明确。(图11)其次,画面构图方式及画中人物形态也值得关注。孝子图像的构图十分简洁,方形的画框内描绘1到3个主要人物,根据人物姿态、场景及榜题反映出故事内容与人物身份。(图12)再次,孝子图在墓室中多出现在阑额以下、墓壁以上的位置,墓壁的主要位置为散乐、备宴等世俗生活场景所占据。

河南荥阳地区发现的槐西宋墓为长方形竖穴土洞墓,墓室四壁施彩绘。与关林庙宋墓相比,槐西宋墓的图像题材相对有限,工艺也更为简单,仅在墓壁上涂白灰直接作画,画风简朴。这种看似简略的墓例事实上十分关键,因为它包括了该时期墓葬装饰题材中最为必要的图像元素。该墓墓壁上的壁画由红线分为上下两部分。下部绘墓主家居、备宴等场面。上部绘孝子图,包括舜子、赵孝宗、丁兰、韩伯俞等15组孝子人物。(图13)例如,北壁上中部的画面绘三人,右一男子左手拿锹,面左而立,左一妇人,膝旁站立一小孩,三人之间的地上冒出道道瑞气,描绘了郭巨埋儿的故事。[12]21-25大体来看,墓室内图像的布局与关林庙宋墓相似,都是在墓壁下部表现家居生活场景,墓壁上部装饰多组、小幅的孝子图。

图像形式是内容的载体,会影响到观者对于内容的理解,而图像所处的位置又暗示着其内涵和意义。就宋金墓例来看,孝子故事场景出现的位置相对固定:在石棺上多表现在棺帮的左右两侧及后挡部分;在墓中通常出现在斗拱间的拱眼壁上或阑额下方,有时还会被绘制在天顶下部。孝子图不作为墓室壁画或砖雕的主体部分,多位于一些相对次要的位置。㉑孝子砖雕的尺寸较小,暗示着孝子图在墓中并非作为主要图像内容出现。若不是仔细观看,这些多组的小幅图像就只能作为墓壁上方的装饰性图案。

北宋中晚期以来,登封、洛阳等地已经出现了在拱眼壁间或斗拱之上装饰孝行图的仿木构砖雕壁画墓。绘有这些图像的墓葬设计繁复,墓内通过中部彩绘的斗拱、天顶等建筑构件将壁上空间划分为上、中、下三个层次:下部图像出现在墓壁上,以墓主夫妇及侍者的形象为主,描绘家居生活场景;中部在斗拱之间或铺作以上的位置绘有多组孝子故事图;而上部则在天顶位置画有仙人或升仙场景。㉒登封黑山沟宋代壁画墓(1097年)是这些墓葬中保存较为完好的一例。该墓南北向坐落,为八角形攒尖顶砖室墓,整个墓室内由精心绘制的壁画覆盖。壁画内容也根据建筑结构分为三层(图14)。在中部斗拱间的拱眼壁上,画有附有榜题的孝子图像,人物用墨线勾勒,施黄、白、红等色,由西南到东南方向可依次辨识为:曾参、王武子、董永、丁兰、王相、孟宗、郭巨与王裒。每壁一幅,共有8幅,不仅位置固定,画法也相当成熟。[13]60-66

图9 河南洛阳关林庙宋墓墓壁展开图

从目前的考古资料可以初步推断,金代长治地区常见的墓壁分层装饰的形式,可能来源于豫西北、豫北等地的多层仿木构砖雕壁画墓。㉓这种墓葬形制自北宋中后期在两京地区兴起、流行并逐渐扩散开来,对晋东南地区的金墓产生了一定的影响。豫晋两地在墓葬形制、内容、排布方面的一致性,或许与宋金之际工匠群体的向北迁徙有关。山西屯留宋村金墓(1135年)西壁的题记写道:“砌造匠人李通家住沁州,铜堤(按,即‘铜鞮’)县底水村人是(按,即‘人氏’),内为红中(按,即‘红巾’)盗贼到此,砌到葬一所系大金国,女直(真)军领兵收劫赵皇家。”[14]43-44题记提到该墓的工匠李通由于金初的战乱从沁州迁移到潞州屯留地区,虽未涉及豫西北地区,但可以间接说明当时工匠群体的迁徙并不少见。㉔限于目前研究资料的不足,我们无法讨论工匠群体与工艺技术在不同地区的迁移、交流与传播,但是正是由于造墓技术、相关信仰与社会习俗的传播,才使得墓葬形式和工艺在不同区域呈现出相似的特征。

上文提到的长子小关村金墓内的孝子故事,以多组、小幅、方形构图安排在阑额下方的形式,在山西地区较为常见。晋东南、晋南的若干宋金墓葬内都发现了相似的图像布局形式,如壶关上好牢村1号墓㉕、屯留宋村金墓、长子石哲金墓、长治魏村金墓、长治故漳村金墓㉖等。在这些墓例中,孝子图都被表现在仿木斗拱以下、墓壁砖砌门窗以上的位置。回到前文提出的问题,长子小关村金墓中的孝子图并非特例,也不是建墓者为完成壁画所做的权宜之计,而是宋金墓葬图像题材布局的一种常见做法。画工试图将墓主生活场景、孝子图、升仙图、建筑彩画分层排布,表现出多个层次的墓内空间。然而,工艺和题材在传播的过程中或进行了调整,或融入了当地的葬俗特征,使得部分内容呈现出变化与发展。另一方面,通过一些墓例推断,营建墓室的刊墓人和画工有时并非为同组工匠,他们在一定程度上缺乏对空间和彩绘的统一规划。刊墓人以砖砌、砖雕等工艺构造出带有斗拱、券门、直棱窗等仿木构元素的家居环境,画工只能在其建构的墓壁基础上进行彩绘。为了达到预先设定好的图像模式,又碍于可绘空间的有限,他们只能通过挪移、变通、转换等方式,牺牲部分图像的构图及空间,以求达到墓葬装饰的整体性与完整性。

这种设计方式的背后实际上牵涉墓葬美术的多方面内容,不仅涉及孝子图本身的形式、位置、内涵,与墓内其他装饰题材的关系,还涉及墓室营建工艺、图像模式的设计与格套等。若要讨论这些内容,我们不能仅仅停留在对孝子图像的考辨与社会背景的一般性叙述上,而是要去寻找形式和意义之间“具体的链结方式”。[15]42-43基于这样的理解,下文将进一步考察宋金墓葬中的孝子题材案例,分析图像的形式与内涵,探讨孝行图的丧葬环境和历史背景。

图10 河南洛阳关林庙宋墓西北壁上部

图11 河南洛阳关林庙宋墓东南壁孝行图砖雕

三、孝子图的多重寓意

豫西北、豫北、晋东南、晋南等地宋金墓葬中的孝子图像表现出情节一致、构图相似、高度类型化的特征,且位置相对固定。从画面内容看,孝子图属于“叙事画”的范畴。中国艺术中叙述性图画的概念仍存争议,一般具有狭义和广义之分,可用于讨论不同的绘画类型,㉗但是从视觉艺术的角度来说,叙事画是与故事相关的绘画,其本质特征是对事件发生的叙述。孝子图无疑是通过画面来描述故事的经典案例。

各个时期的孝子图像具有不同的叙述特征。汉魏时期的孝子图或表现为连环画式的图绘,展示连续的叙事情节,或通过强调一个或多个主角、故事背景、重要道具等来象征特定故事。宋金时期孝子图的叙述方式发生了变化,改为通过描绘一个重要场景来概述整个故事。画面通常选择主人公孝行事迹中的单一环节进行单景式构图,凸显出故事中最有代表性的情节。这种简明的构图既消解了孝子故事的完整情节,又强调了多组孝子砖雕的总体视觉效果。所以,从整体来看,孝子砖雕中的主人公似乎成为了一个个孝子形象的符号,虽然他们拥有明确的身份,但图像的整体性与统一性使他们更接近于孝行的“集合”㉘,淡化了原有人物的时间、场所。

孝子图通过这种特定形式既表现出人物故事的关键情节,也强调了砖雕的总体视觉效果及共同意义。依照目前孝子图研究的主流看法,孝子故事画是丧葬环境中孝道推行与教化的直观体现,图像的主要功能是孝子、孝女人物的楷模作用。这种从历史与社会背景推测孝子题材意图的方法,比较易于理解。然而,在当时的丧葬环境中,孝子图还具有更丰富的内涵,它不仅反映了孝道思想,还能动地形塑这一观念。郑岩在讨论北魏葬具上的孝子画像时提出,孝子故事的视觉表现可以辅助丧家与孝行之间建立起具体的联系。人们通过在墓中表现孝子图,关联了古代典范与墓主子孙,将古代孝子包含的意义转移到新的孝子——墓主后代身上。[15]49-51例如,孝行的一个重要内容体现在子女对逝去父母的安葬和追悼,董永、王裒、蔡顺等故事都是对这类事迹的叙述。虽然王裒、蔡顺等故事只是个例,但是孝行楷模的集合,使得其他孝子图像也具有这样的德行。所以,这些绘画作为历史的再现和孝行的叙事性图解,将死者、后人与孝道传统联系起来。㉙换言之,墓葬中的孝子图承载着“昭孝以事祖”的功能,不管这些后人是否具有孝行,至少在图像的作用之下,他们在丧葬空间中扮演着孝子的角色,表达了孝亲之思。㉚

孝子图作为一个集合具有共同的内涵,个体与情节本身已不再重要。然而,如果淡化了原有人物的特性、事件和时代,一旦有其他的力量介入,这些孝子画像将“不再具备原有的控制力,图像的意义就会发生偏移”[15]51。那么,是否有其他的因素影响了宋金时期的孝子图?除了作为孝行的符号外,它们是否还具有更加实际的功用?我们可以通过洛阳关林庙宋墓中的孝子董永砖雕进行具体分析。该墓东北壁阑额下方刻画了董永行孝故事:画面右下一男子,包头巾,着圆领长袍,抱拳立于建筑前;他前方置一圆形三足凳,左侧为祥云,云头之上立一位梳髻戴花、宽衣博带的仙女;仙女右侧的题框中刻“董永”二字。(图15)画面描绘了孝子董永故事中的一段情节:织女为董永偿债后,与其道别,凌空而去。

图12 河南洛阳关林庙宋墓西北壁孝行图砖雕拓片

图13 河南荥阳槐西宋墓墓室东壁

董永故事多见于文献,刘向《孝子传》、敦煌本《孝子传》等均有记载。曹植《灵芝篇》中曾赞:

董永遭家贫,父老财无遗。举假以供养,傭作致甘肥。债家填门至,不知何用归。天灵感至德,神女为秉机。[16]627

干宝《搜神记》写到董永卖身葬父的故事:

汉董永,千乘人。少偏孤,与父居。肆力田亩,鹿车载自随。父亡,无以葬,乃自卖为奴,以供丧事。主人知其贤,与钱一万,遣之。永行三年丧毕,欲还主人,供其奴职。道逢一妇人曰:“愿为子妻。”遂与之俱。主人谓永曰:“以钱与君矣。”永曰:“蒙君之惠,父丧收藏。永虽小人,必欲服勤致力,以报厚德。”主曰:“妇人何能?”永曰:“能织。”主曰:“必尔者,但令君妇为我织缣百疋。”于是永妻为主人家织,十日而毕。女出门,谓永曰:“我,天之织女也。缘君至孝,天帝令我助君偿债耳。”语毕,凌空而去,不知所在。[17]14-15

《太平御览》也收录了董永孝行,卷四百一一引刘向《孝子传》:

前汉董永,千乘人。少失母,独养父,父亡无以葬,乃从人贷钱一万,永谓钱主曰:“后若无钱还君,当以身作奴。”主甚慜之。永得钱葬父毕,将往为奴,于路忽逢一妇人,求永为妻。永曰:“今贫若是,身复为奴,何敢屈夫人为妻。”妇人曰:“愿为君妇,不耻贫贱。”永遂将妇人至……于是索丝,十日之内,千匹绢足。主惊,遂放夫妇二人而去,行至本相逢之处,乃谓永曰:“我是天之织女,感君至孝,天使我偿之。今君事了,不得久停。”语讫,云雾四垂,忽飞而去。[18]1899

从《搜神记》与《太平御览》两段文字来看,文本所描述的情节基本一致,《搜神记》版在前半部描写了董永肆力田亩、鹿车载父的孝行,但《太平御览》所引版本则仅仅提到董永“独养父”,而将更多的关注点放在了织女求作永妻、为其偿债,偿债后表明身份、腾云而去的部分。㉛

图14 河南登封黑山沟宋墓墓室壁画线描图

情节叙述上的差异也表现在不同时期的董永画像中。现存的汉代董永故事图,如山东嘉祥武梁祠画像石,主要描绘的是董永鹿车载父、在田间劳作的情节,仅在画面的右上侧刻画一个较小的羽人,似乎是对织女形象的表现。北魏石葬具上的孝子画像延续了这一主题,但在内容和形式上发生了新的变化。例如,美国纳尔逊-阿特金斯美术馆所藏北魏孝子棺在帮上第一幅图像刻画了董永车载父、耕于野的情节,右面一幅则描绘了董永路遇仙女的场景。[19]2两幅画面通过山石树木间隔开来,形成了连环画式的叙事风格,将董永孝行事迹的前后情节水平式地表现在石棺之上。至宋金时期,有关董永形象的刻画主要集中于故事结尾处的织女升天情节。该场景在不同墓例中的构图方式基本一致,画面多将织女与董永作对角设置,织女位于云气之上,董永目送其离去。如在山西长子小关村金墓中,东壁上部的董永画面左侧描绘一女子立于云端,右下方一男子拱手仰视,画上题写“董永自卖”四字(图16)。[1]63-66此外,登封黑山沟、荥阳司村宋墓、嵩县北元村宋墓、山西长治安昌金墓等许多墓中都发现了非常类似的场景。山西稷山马村4号金墓中的孝子题材虽表现为泥塑的形式,但董永行孝的故事仍具有对角构图的特征,织女与董永两人相对,描绘了织女飞升而去的场景。(图17)[20]41-51+40通过分析不同时期孝子场景的构图与形式可知,随着时代的变化,图像对织女升天的场景愈加强调,这与文献所叙述情节的发展也是相吻合的。

上文所引的两段文字,虽然在细节上存在差异,但总体上都将董永孝行感天并受神助的内容作为重点进行细致描述。事实上,魏晋以来,许多孝悌故事所传达的重要信息就是孝行的神秘性。舜、郭巨、董永等故事,都是主人公因孝行而得到神佑的例子,也是“孝悌之至,通于神明”的直接例证。不少学者都对孝行的神秘性进行了研究。㉜比如,美国学者南恺时(Keith Nathaniel Knapp)通过考察六朝时期不同版本的《孝子传》提出,许多孝行故事都强调了孝感的内容,文字叙述的主题不是主人公的孝行,而是孝感神明所获得的嘉奖,通常包括感天得助、感天得金等不同的孝报类型。[21]82-112此类故事是汉代以来谶纬之学与天人感应思想互动、发展的产物,通过突出孝子由于行孝而获得来自上天的协助或奖赏,来宣扬行孝必得好报的观念。这也使得官方与民间都开始对孝行进行带有神话色彩的宣扬,《艺文类聚》《太平御览》等唐宋类书中收录的孝子故事,也大多以感通天地的孝行神迹为主。如《艺文类聚》卷二十引梁元帝《孝德传序》明确说道:“夫天经地义,圣人不加,原始要终,莫逾孝道,能使甘泉自涌,邻火不焚,地出黄金,天降神女,感通之至,良有可称”[22]375,文中提到了最具孝感、孝报特征的孝子故事,强调孝行的特殊功能。

孝行神迹自汉魏以来一直被不断重复叙述。唐宋之时,人们很可能已逐渐将孝道视为人神相通的重要法则。《宋史》卷四百五十六《孝义传》记载的孝子大多为“为亲复仇”“侍亲至孝”“割股割肝”,或为逝去的父母“负土成坟”“庐于墓侧”,在叙事的结尾,孝子不仅得到了官方的奖励,还出现了甘露降坟树、甘泉涌其侧等神迹。[23]13385-13416因此《孝义传》开篇明义:“孝义所感,醴泉、甘露、芝草、异木之端,史不绝书”[23]13386,正是在强调孝感的特殊功能。

图15 河南洛阳关林庙宋墓东北壁董永故事砖雕拓片

在上述推崇孝行神迹的背景之下,对神迹场景的刻画也出现在许多宋金时期的孝子图像中。事实上,在河南、山西宋金墓内流行的二十四孝人物中,绝大多数孝子的事迹都带有孝报的色彩。例如,有关舜的画面都被表现为孝感天地、鸟耕象耘的情节,描绘舜持鞭赶象耕种、上有飞鸟的场景,具有非常固定的图式。宋金墓葬中的“郭巨埋儿”题材,常着重刻画郭巨掘金的情节。(图18)孝子刘殷见于《十六国春秋·前赵录》,讲述了刘殷行孝得粟十五钟的故事。河南洛阳关林庙宋墓东壁刘殷行孝的场景,以云中仙人出现在刘殷之前的形式表现,强调了其孝行神迹。(图19)另外,在嵩县北元村宋墓中,郭巨、曹娥、赵孝宗等多幅图像都在人物四周绘祥云缭绕,似乎象征孝感神明的场景。[24]37-42这些例子都说明,该时期的孝子图像并不重视叙事情节的完整,而是以一些具有代表性的场景来强调孝子感通神明的特殊内涵。

孝子图所处的位置以及与周围图像之间的关系可以进一步说明这种内涵。前文提到的饰有上、中、下三层壁画内容的河南登封黑山沟宋墓,墓室西北侧拱间表现了董永与织女告别的场景:画面背景为一座宅院,宅门半开,右侧画董永向左上方眺望,左侧半空中的织女脚踏祥云,衣带飘然,回望董永。(图20)[13]60-66该图下方的墓壁上绘墓主夫妇二人对坐宴饮的场景。画像上方的天顶上画两人立于云端之上。(图21)由于天顶上部的壁画脱落,我们无法辨认出图中两人的面部特征,但是根据他们的服饰和姿态,可推测这幅画面为墓主人夫妇升往仙界的场景。在该墓中,董永画像似乎有意被安排在墓主人宴饮与升仙画面之间,而另外七幅孝子图像也都出现在仙、俗之间的位置。(图22)

宋金墓葬中孝子图的整体性弱化了故事的细节,凸显出孝子们作为一个集合所具有的共同内涵,即“感通神明”的功用。虽然这些孝子画像看似脱离墓室上、下层图像内容,作为装饰性图案独立存在,但它们一旦包含了孝感的寓意,便将会被纳入墓主前往仙境的叙事程序之中,在墓葬空间中与墓主人发生实质性联系。㉝这种转变历史人物的现象在丧葬传统中并不少见。“不管这个人物原来的面目如何,一经神化,便脱离了原来的身份”,而当他们的画像与丧葬礼俗结合起来时,其价值通常只停留在功利性的层面。[25]229这也说明,墓葬图像的设计根本上是从功利的目的出发的。

图16 山西长子小关村金墓东壁上部董永故事图

图17 山西稷山马村4号墓董永行孝故事泥塑

河南新密平陌宋代壁画墓(1108年)展示了孝子图像辅助死者升天的另一种形式。该墓建筑形制与黑山沟墓十分相似,图像也分为上、中、下三层:下层为墓主人宴饮画像,中部拱眼壁上绘花卉题材,斗拱上方的天顶上画有四幅孝子故事场景与另外三幅升仙图。[26]41-54天顶上的图像似乎在水平方向以北壁为中心向两侧展开。一侧的画面从右到左展开:王祥、鲍山行孝图出现在东壁上;旁边的东北壁上描绘了仙人引领墓主夫妇穿过仙桥的场景;在仙桥后方等待墓主人的,是北壁上描绘的祥云环绕的仙界楼宇。(图23)另一侧从左到右表现出相似的进程:西南壁被毁,孝子闵子骞的画像出现在西壁天顶上;紧随其后的是西北壁上题名为“四洲大圣度翁婆”的画面,描绘了墓主夫妇跪拜在四洲大圣之前,等待引渡升仙的场景;而画面的右侧正是北壁上的仙宫楼阁。(图24)两侧画面似乎暗示着墓主人在死后世界可以选择的不同路径,不论是王祥、鲍山,还是闵子骞,都起到协助墓主人与神明相通的作用,引导其前往仙境。

这种水平式的叙述方式也出现在文章开篇处提到的山西长子小关村金墓中。该墓同样分为上、中、下三个层次:上部为莲花藻井、日月星宿以及飞舞于彩云与花卉间的仙鹤;下部绘墓主夫妇对坐、庖厨、劳作的生活场景。不同于平陌宋墓,小关村金墓在东、西壁阑额以下的空白处绘16幅孝子故事图,紧接着在南壁相同的位置画两幅仙人接引墓主夫妇、墓主夫妇渡桥的图像。门东侧前绘一女仙,持幡引路,其后跟随一女子,双髻襦裙,手中捧物,中间绘墓主形象的夫妇二人,女子手牵一男童,身后绘二男子;门西侧绘一桥梁,桥下流水,桥上一女子手托物,引领墓主夫妇,桥头二男子等待接引。(图25)[1]61-69就水平方向来看,该墓似乎也表现孝子协助、引领墓主进入神仙乐土的场景。孝子图“感通神明”的寓意可以使我们更好地理解这座金墓的图像设置,画工将孝子故事绘制于空间有限的墓壁上部,有可能正是出于对图像功能的考虑。

综上所述,我们通过分析宋金时期孝子图的构图、形式与位置,认为这些图像可能以特定的视觉形式整合了孝道与升仙题材,承载着“昭孝事祖”与“感通神明”等多种内涵。孝子故事图虽然作为丧葬艺术题材可见于汉魏等早期考古材料,但宋金墓葬中对孝子图像的运用并没有复制过去的设计,而是在长期的发展过程中,具有了多元的寓意。换言之,与汉魏时期的孝悌人物题材相比,宋金时期的孝子图似乎蕴含了更加丰富的内涵。它们既具有教化典范的功用,或许也作为墓主人与后代之间的联系,更重要的是,它们还承载着感通神明、引导墓主升仙的美好愿望。

图18 河南洛阳关林庙宋墓西壁郭巨故事砖雕拓片

图19 河南洛阳关林庙宋墓东壁刘殷故事砖雕拓片

孝子故事题材的多重寓意不限于某一地区,也不限于那些将孝行图安置于墓室上部的案例,而是为宋金时期的民众所广泛接受。河南、山西地区有相当数量的宋金墓葬将孝子图表现于壁檐、拱眼壁、阑额等位置,仍有一些墓葬将孝子图安置于四壁下部、须弥座、格子门障水板等处,位置没有绝对固定,图像的装饰意味不断加强。对于这类情况,我们或许可借用邢义田对汉画多重寓意的讨论:格套化的图像应有创作时原本的意义,“但在时间的过程里,因人因地,衍生和附加的意义可以不断增加而多重化,甚至可以因过于流于形式,特定的寓意变得模糊”。[27]368很多时候并不因为某种新形式的出现,旧的视觉形式就完全消失。至元代,墓葬中的孝行图虽呈现出新的发展,但山西、山东等地的不少砖雕壁画墓仍延续了宋金时期常见的模式,将孝子图置于壁檐、拱眼壁等处,并同样将其吸收到升仙信仰的图像系统之中。(图26)㉞

图20 河南登封黑山沟宋墓西北侧拱眼壁所绘董永故事图

图21 河南登封黑山沟宋墓西北壁(左为线描图)

四、儒释道三教的孝亲观

孝子图像如何与墓主及其死后的世界产生联系?要理解这一问题,我们需要回到特定的时代背景。从孝子图像遗存较为集中的时期来看,政治上对孝行、孝道的推崇、强化可能是相关图像流行的一个重要背景。这也是大多数学者在分析孝行图产生的原因时主要关注的内容。例如,杭侃通过分析东汉至宋金时期的孝行图,指出政治制度对孝道思想产生的巨大影响。汉代在行孝诏令和察举孝廉等政治措施的推引下,宣扬孝的行为,出现了许多具有教化功能的孝子图像。[28]224-234,[29]22-24邹清泉考察了北魏石葬具上的孝子画像,提出北魏中晚期后宫“子贵母死”的权力斗争,致使北魏社会孝风日渐盛炽,也使得孝道思想与孝子画像不断发展。[30]169-170

孝行题材能够流行于宋金墓葬之中,也有其特定的历史背景。首先,北宋初年,在经历了五代十国之乱后,统治者企图将儒家思想重新纳入到封建统治之中,延续汉代以来的“以孝治天下”的原则,提出:

冠冕百行莫大于孝,范防百为莫大于义。先王兴孝以教民厚,民用不薄;兴义以教民睦,民用不争。率天下而由孝义,非履信思顺之世乎。(《宋史》卷四百五十六《孝义传》)[23]13386

宋代统治者通过不同方式来推行、提倡孝道。宋太宗两次以行草书写《孝经》,并通过刻碑来推广《孝经》:

(淳化三年)冬十月癸亥,秘书监李至言,愿以上草书《千文》勒石。上谓近臣曰:“《千文》盖梁得钟繇破碑千余字,周兴嗣次韵而成,词理无可取。《孝经》乃百行之本,朕当自为书之,令勒于碑阴。”因赐至诏谕旨。[31]739-740

宋代官方不仅在科举考试加入《孝经》,还专设立“孝悌”科目选拔官员。宋太祖开宝八年(975年),“诏郡国令佐察民有孝悌力田、奇材异行或文武可用者遣诣阙”(《宋史》卷三《太祖本纪第三》)[23]45。孝德和孝行也成为考核官员的重要标准。另外,地方官员利用《孝经》内容来治理地方的情况也非常普遍。

上述一系列举措巩固了宋代孝治的政治基础,而这也体现在了宋代的宫廷艺术之中。两宋画院创作的历史题材类绘画中,不乏对孝行的直接刻画。纽约大都会博物馆藏北宋李公麟《孝经图》就是对孝道思想的一种视觉演绎,图中附有《孝经》中摘录的文字。㉟这些画面表达了文人士大夫阶层对孝道的理解,其中很多内容涉及孝治,强化了一种政治理想,也说明孝治理想在当时为各个阶层所乐道。

图22 河南登封黑山沟宋墓北壁(左为线描图)

其次,宋代官方还制定缜密完备的法律条文惩罚各种不孝行为。宋朝主要法典《宋刑统》沿袭唐律,将不孝之人列入“十恶”,对各种不孝犯罪,规定有明确的量刑标准。㊱

再次,由于孝是儒家的核心思想之一,儒学在宋代取得了绝对正统地位,因此宋代对孝的推崇更是不遗余力。如:张载提出“爱自亲始,人道之正”,认为行孝是伦理道德的基础;二程对孝与其他的道德规范做了进一步的分析,将孝与天理紧密结合起来;同时,民间还出现了许多极具特色的劝孝文献,通过诗歌、家训、蒙书、俗文故事等形式向普通民众宣扬孝道。两宋时期的劝孝诗也是数量较多、形式多样,如陈淳《小学诗礼》、赵与泌《劝孝诗》、邵雍《孝父母三十二章》等,都流传广泛,且影响深远。㊲这也使得民间形成重孝、崇孝的风气,将孝道推向了大众化、普及化的阶段。

某一图像题材之所以出现并流行于墓葬之中,背后的原因是多方面的。孝子图在当时成为常见的墓葬装饰题材,不仅仅是因为孝治的推动和宣传,更重要的是由于孝子图本身所具有的重要内涵。宗教观念的介入与融合实际上是孝行图内涵不断丰富的关键因素,而这很可能也是宋金时期孝子图像进入墓葬系统最为直接的推动力。我们通过上文论述发现,孝子图像在与升仙传统紧密相关的同时,也与佛、道联系起来,比如新密平陌墓中泗洲大圣超度墓主夫妇、长子小关村金墓女仙引领墓主渡桥等场景。孝感通神观念的形成涉及不同宗教对孝的吸收和利用,孝行在这一时期也与各种宗教信仰密切相关。

虽然孝道被人们视为儒家传统,但在道教的发展过程中,它逐渐渗透到道教观念的许多方面。宋代的道教经典不断规劝人们遵循孝道,其中最为重要的劝孝经典包括《太上感应篇》《文昌孝经》和《阴骘文》。据明代耶浚仲著《文帝孝经原序》所说,《文昌孝经》应出现在宋代,作者不详,托文昌帝之口,劝人尽孝,并将孝道与神鬼奖惩联系起来。其中《孝感章第六》以较长篇幅专门论述孝报:

不孝之子,百行莫赎;至孝之家,万劫可消。不孝之子,天地不容,雷霆怒殁,魔煞祸侵;孝子之门,鬼神佑之,福禄畀之。惟孝格天,惟孝配地,惟孝感人,三才化成,惟神敬孝,惟天爱孝,惟地成孝。[32]10163

在道教的观念中,行孝得福得神佑,而不孝则会遭鬼神不容。更重要的是,孝行还通常被认为是死后升仙的重要条件。行孝可以列入仙品,早得桂苑仙界之福而不朽。比如《文昌孝经》中写到:

人果孝亲,惟以心求,生集百福,死到仙班,万事如意,子孙荣昌,世系绵延。[32]10163

某些道教经文甚至直接将至孝视为修炼成仙与得补仙官的途径,《云笈七签》卷八十六《地下主者》云:

太微金简玉字经云:尸解地下主者,按四极真科一百四十年乃得补真官,于是始得飞华,盖驾群龙登太极游九宫也,夫至忠至孝之人既终,皆受书为地下主者,一百四十年乃得受下仙之教,授以大道,从此渐进得补仙官,又一百四十年听一试进也。至孝者能感激于鬼神,使百鸟山兽驯其坟诞也。[33]478

图23 河南新密平陌宋墓墓顶东北侧壁画

佛教自唐代以降也开始强调孝报的重要性。佛教谈及孝道的经典为数颇多,主要有《佛说父母恩难报经》《佛说孝子经》《佛说睒子经》《佛说盂兰盆经》《大方便佛报恩经》等。㊳唐代高僧释道世在宣扬提倡孝道方面甚力,他所著的《法苑珠林》在《业因部》提到许多孝子行孝获报、宿福业、得生极乐世界的例子,将行孝与因果联系起来。《父母恩重经》等经文也提出人至孝可得重生。宋代佛教孝亲观在发展中逐渐世俗化,禅僧契篙在其所著的《孝论》中把孝道和佛道完全统合起来,力倡持戒与孝行的统一、孝顺与念佛的统一。“孝顺念佛”成为北宋以后中土佛教孝亲观的特征,达成了佛法与纲常在孝亲观上的契合。[34]65这种佛儒的融合不仅表现为佛教的儒学化、世俗化,也影响了孝行观念的发展,并渗入儒家思想。

孝与宗教观的结合,使得孝报与死后世界的联系不断紧密。这也表现在宋代时期的流行文学中,反映出当时的人们笃信行孝可获福报。孝感、孝报的例子在《夷坚志》《括异志》《睽车志》等两宋时期的笔记小说中层出不穷。以洪迈《夷坚志》为例,其共收录29篇劝人为孝的故事,都叙述了神明如何奖赏孝子、惩罚不孝之人。故事背后体现出孝行与果报、死后世界之间的紧密联系。比如《夷坚甲志》卷八《不孝震死》记:

鄱阳孝诚乡民王十三者,初,其父母自买香木棺二具,以备死。王易以信州之杉,已而又货之,别易株板。乃母死,则又欲留株板自用,但市松棺殓母。既葬旬日,为雷击死,侧植其尸。[35]71

图24 河南新密平陌宋墓墓顶西北侧壁画

《夷坚甲志》卷二十《盐官张氏》描述了张氏因侍姑甚孝而逃过一死:

绍兴二十九年闰六月,盐官县雷震。先雷数日,上管场亭户顾德谦妻张氏梦神人以宿生事责之曰:“明当死雷斧下。”觉而大恐,流泪悲噎。姑问之,不以实对。姑怒曰:“以我尝贷汝某物未偿故耶?何至是!”张始言之,姑殊不信。明日,暴风起,天斗暗,张知必死。易服出屋外桑下立,默自念:“震死既不可免,姑老矣,奈惊怖何!”俄雷电晦冥,空中有人呼张氏曰:“汝实当死,以适一念起孝,天赦汝。”[35]180

虽然行孝在各种信仰中可能导致不同的结果,但孝与墓主人死后的归属之间存在一种内在的、固有的联系。这种联系很可能是孝子图像在宋金墓葬中出现的关键因素。我们可以设想,当这些孝子故事被绘制在墓壁上方等固定位置时,墓主人的亲属后人以及建墓者既期待它们可以在地下空间起到昭孝事祖、连接生者与死者的作用,也希望它们能够通过孝感通神的力量,引导辅助墓主人升天。

北宋中后期以来墓葬中流行的孝子图像说明儒、释、道三教的孝亲观在丧葬习俗中逐渐合流,并为民众所广泛接受。除了墓葬装饰中的行孝图,孝子故事题材还是该时期日用器物上常见的装饰。例如,磁州窑瓷枕上可见“王祥卧冰”“孟宗哭竹”等装饰纹饰。㊴在瓷枕等器物上绘制“二十四孝”,可以起到耳濡目染的教化作用,有助于民间社会对孝道的宣扬与推行。孝子人物故事在流传、发展的过程中,随着故事内涵的不断丰富,成为宋金时期人们喜闻乐见的一类装饰题材。

余论

北宋中后期以来,墓葬中孝子图像的出现是政治、思想、宗教等多种因素交织作用的产物,其中三教合流的孝亲观与死后信仰之间的联系很可能是孝子故事在宋金墓葬中频繁出现的主要动因。到目前为止,我们已经将丧葬艺术与其时代背景进行了关联,从社会史、文化史、宗教史的角度解释了特定图像题材在当时流行的原因。然而需要注意的是,本文仅仅考察了孝子故事一种题材在墓葬中的表现及意义,如果结合宋金墓葬中的其他图像内容重新思考这个问题,情况可能会更加复杂。

与孝行有关的图像自东汉开始出现在丧葬艺术之中,北魏葬具上的孝子画像延续了这一题材,至宋金时期孝子图又再度流行。虽然它们的形式和寓意都有一定程度上的改变,但我们仍可将这些例子视为墓葬艺术的复古与回归。丧葬传统中的复古具有重要的延伸作用,可以使后人穿越时代的隔阂,与古代取得联系,延续古人的价值观和品位。非常有趣的是,除了孝子图之外,宋金时期的仿木构砖室墓中还发现了妇人启门、墓主画像、宴饮场景等一系列与东汉墓葬艺术相关的图像题材。梁庄爱伦(Ellen Johnston Laing)早在1978年的一篇论文中就已经注意到宋代墓葬装饰与汉墓图像之间的联系。㊵巫鸿也曾关注过相关材料,并提出这种对往昔的回归可以作为中国古代礼仪与丧葬艺术的一个总体趋势,旨在通过追溯古代的题材与形式,将丧葬礼仪和墓葬内容“历史化”。[36]195-198

宋代中后期以来墓葬内容中的许多元素都反映出与汉代墓葬艺术之间的联系。这一方面由于墓葬所有者身份与等级的相似,绝大多数装饰墓的墓主人都属于社会的中下阶层,因而葬俗、工艺成为了墓葬艺术的决定性因素。另一方面,也正是从宋代中期开始,对古代器物、铭文的兴趣和研究发展成为新的文化领域,社会精英阶层对往昔的重视引起了广泛的复古、仿古风潮。目前的研究集中于北宋官方层面如何通过制定礼乐再现三代,以及文人士大夫如何以收藏、著书的形式展开古器物学与金石学研究。㊶然而,除了官方与精英阶层对考古、仿古、复古的兴趣与实践,墓葬艺术中对往昔的回归是否可以体现出这一风潮更为复杂的面向?这是否为较低的社会层面上或者丧葬文化语境中的复古案例?换言之,我们需要考虑:宋金时期新兴的地主商人阶层是否也受到了复古风尚的影响,有意识地采用汉代墓葬中的孝子人物、妇人启门等题材来装饰他们的华丽墓室,通过再造往昔来与古代取得联系?

遗憾的是,我们缺乏直接与之相关的文献记载。但是仍有一些证据表明,在考古、复古风潮之下,时人确实对汉魏时期的墓葬有所发现与了解。如北宋沈括《梦溪笔谈》卷十九中写到汉墓的发现:

济州金乡县发一古冢,乃汉大司徒朱鲔墓,石壁皆刻人物、祭器、乐架之类。[37]185

又如宋代叶梦得《避暑录话》也提到宣和年间的发墓风潮:

好事者复争寻求,不较重价,一器有直千缗者。利之所趋,人竞搜剔山泽,发掘冢墓,无所不至。往往数千载藏,一旦皆见,不可胜数矣。[38]18

图25 山西长子小关村金墓南壁东侧上部壁画

图26 山西长治沁源东王勇村元墓墓室上部孝行图

另外,当时还有许多汉代墓祠、墓葬石刻暴露于野外,散落地表,不仅为宋人所了解,也被他们重新利用。新近的考古发现证实了这一点。2013年在山东邹城峄山北龙河村发掘的四座宋金墓葬中,其中三座墓中都出土了汉画像石。例如,M1墓利用了汉代文通祠堂题记刻石,以及人物、神兽、璧纹等不同题材的画像石,并将它们置于墓室后壁,画面朝向墓内,表现出对于这些画像石的重视。[39]35-49该墓群以汉代画像石来营建其丧葬空间,为我们提供了时人发现并利用汉墓艺术的实物材料。

当时的民众可能从不同渠道获悉汉魏墓葬的相关信息,不论是墓葬的形制、图像还是随葬器物,都为其所知。然而,丧葬环境中图像题材的复古远远不只是某个或某些墓葬的发现那么简单,时人对于墓葬内容的选择、设计是一个相当复杂的过程。鉴于材料所限,笔者此处仅是想提出这个由墓葬图像推演而出的假设:在当时社会风气的带动之下,民间是不是也有意识地复兴过去、再造往昔?政治、文化、礼仪等方面的复古风潮是否可以体现在更低的社会层面之上?这些都值得进一步思考和探讨。

墓葬中的图像题材通常具有较为多元的内涵,在各种场景、案例中可能起到不同的作用。它们在墓葬空间内的出现,或源自不同的传统,或是多种历史因素交织作用的产物,需要结合整体的墓葬内容进行考察。在本文的案例中,北宋中后期以来统治者、士人阶层对孝道思想的推崇教化、儒释道三教的孝亲观在丧葬习俗中的合流,以及当时普遍流行的复古风潮,有可能共同构筑起孝子图像流行的历史背景,而这些不同的源流又通过视觉表现的形式反映出来,提供了图像形式与意义之间的有机链条。

注释:

①奥村伊九良对北魏石葬具上孝子画像的技法与艺术成就进行了讨论。见:奥村伊九良《孝子伝石棺の刻画》,《瓜茄》1卷4册,1937年,第259-299页;《镀金孝子伝石棺の刻画に就て》,《瓜茄》1卷5册,1939年,第359-382页。

②参见:Kojiro Tomita,"A Chinese Sacrificial Stone House of the Sixth Century A.D.",Bulletin of the Museum of Fine Arts,1942,Vol.XL,No.242,pp.98-120;长广敏雄《六朝时代美术の研究》,东京:美术出版社,1969年;加滕直子《魏晋南北朝墓における孝子伝図について》,载吉村怜博士古稀記念会编《東洋美術史論叢》,东京:雄山阁,2000年,第113-133页;黑田彰《孝子伝図の研究》,东京:汲古书院,2007年。值得注意的是,宇野瑞木近期出版的专书系统梳理了中国各个时期的孝子图像遗存,并考察了孝子图在日本的影响、流变,见宇野瑞木《孝の風景——說話表象文化論序說》,东京:勉诚出版,2016年。

③关于汉代墓葬艺术中孝子图的代表性研究,可参见:巫鸿《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,柳杨等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第181-201页;黄婉峰《汉代孝子图与孝道观念图》,北京:中华书局,2012年。有关北朝石葬具孝子图的研究成果,见:宫大中《邙洛北魏孝子画像石棺考释》,《中原文物》1984年第2期,第48-53页;孙机《固原北魏漆棺画研究》,《文物》1989年第9期,第28-44页;Eugene Wang,"Coffins and Confucianism:The Northern Wei Sarcophagus in the Minneapolis Institute of Arts",Orientations,1999,Vol.30,No.6,pp.56-64;林圣智《北朝時代における葬具の図像と機能─石棺床圍屏の墓主肖像と孝子伝図を例として一》,《美術史》2003年第154期,第207-226页;邹清泉《北魏孝子画像研究:〈孝经〉与北魏孝子画像图像身份的转换》,北京:文化艺术出版社,2007年;郑岩《北朝葬具孝子图的形式与意义》,《美术学报》2012年第6期,第42-54页。

④不少学者已对墓葬中的孝子人物进行了仔细的考辨、补释、修订。例如:魏文斌、师彦灵、唐晓军《甘肃宋金墓“二十四孝”图与敦煌遗书〈孝子传〉》,《敦煌研究》1998年第3期,第75-90页;赵超《山西壶关南村宋代砖雕题材试析》,《文物》1998年第5期,第41-50页;江玉祥《宋代墓葬出土的二十四孝图像补释》,《四川文物》2001年第4期,第22-33页;许海峰《涿州元代壁画墓孝义故事图浅析》,《文物春秋》2004年第4期,第7-11页。另外,“二十四孝”在何时形成也是学界讨论的热点问题,代表性的研究可参见:赵超《“二十四孝”在何时形成》(上、下),《中国典籍与文化》1998年第1期,第50-55页,第2期,第40-45页;董新林《北宋金元墓葬壁饰所见“二十四孝”故事与高丽〈孝行录〉》,《华夏考古》2009年第2期,第141-152页。

⑤新近的研究越来越多地关注到宋金时期孝子图像的功能和意义。韩小囡首先提出孝子图是孝行、孝道的符号,与引渡升仙之间存在一定的联系。笔者曾沿用这一思路,将孝行图的意义与墓葬空间结合起来。胡志明、孙珂则对宋金时期的图像遗存进行了更为细致的研究,也认为孝子图对墓主升仙起到了重要的辅助作用。参见:韩小囡《宋代装饰墓葬研究》,济南:山东大学博士学位论文,2006年,第109-111页;邓菲《关于宋金墓葬中孝行图的思考》,《中原文物》2009年第4期,第75-81页;胡志明《宋金墓葬孝子图像初探》,北京:中央美术学院硕士学位论文,2010年;孙珂《宋金元时期墓葬中的孝子图像研究——以山西和河南地区为中心》,北京:北京大学硕士学位论文,2010年。

⑥关于各个时期孝子图像的综述,参见段鹏琦《我国古墓葬中发现的孝悌图像》,载中国社会科学院考古研究所编《中国考古学论丛——中国社会科学院考古所建所40周年纪念文集》,北京:科学出版社,1993年,第463-471页。

⑦从目前的考古发现来看,河南、山东、四川以及内蒙古地区东汉时期的墓葬中均出土了孝子图像。对汉唐时期孝子图文物资料的完整梳理,可见:黑田彰《孝子传图概论》,靳淑敏等译,《中国典籍与文化》2013年第2期,第124-134页;邹清泉《汉魏南北朝孝子画像的发现与研究》,《美术学报》2014年第1期,第54-65页。

⑧参见:内蒙古自治区博物馆文物工作队《和林格尔汉墓壁画》,北京:文物出版社,1978年;陈永志、黑田彰主编《和林格尔汉墓孝子传图辑录》,北京:文物出版社,2009年。

⑨关于宁懋石室的资料,参见:郭建邦《北魏宁懋石室和墓志》,《河南文博通讯》1980年第2期,第22-40页;郭建邦《北魏宁懋石室线刻画》,北京:人民美术出版社,1987年。

⑩虽然唐代几乎不见孝子图,但赵超提出太原唐墓中的“树下老人”屏风画很可能是孝义故事的变体。参见:赵超《“树下老人”与唐代的屏风式墓中壁画》,《文物》2003年第2期,第69-81页;赵超《关于伯奇的古代孝子图画》,《考古与文物》2004年第3期,第70页。

⑪宋金时期孝子图发现的重心在中原地区,事实上陕甘宁一带也发现了许多孝子图像材料,据不完全统计,该地区饰有孝子题材的宋金砖雕壁画墓近20座。相关研究参见:陈履生、陆志宏《甘肃的宋元画像砖艺术》,《美术》1994年第1期,第57-61页;魏文斌、师彦灵、唐晓军《甘肃宋金墓“二十四孝”图与敦煌遗书〈孝子传〉》,《敦煌研究》1998年第3期,第75-90页。

⑫例如,重庆井口宋墓、湖北宋画像石棺都发现有孝子故事的装饰题材。具体信息可见:重庆市博物馆历史组《重庆井口宋墓清理简报》,《文物》1961年第11期,第53-60页;杨大年《宋画像石棺》,《文物参考资料》1958年第7期,第56页。

⑬睒子为佛教本生故事中的人物;王武子妻行孝的关键在于其割股事亲的行为,割股事亲在唐宋以来的出现与流行,既与人肉疗疾的观念有关,又受到佛教“舍身利他”观念的影响;另有学者提出王祥卧冰求鲤故事的固定是晚唐五代僧人对孝行故事改造的结果。相关的讨论,参阅:程毅中《敦煌本〈孝子传〉与睒子故事》,《中国文化》1991年第5期,第150-152页;邱仲麟《不孝之孝——唐以来割股疗亲现象的社会史初探》,《新史学》1995年第6卷第1期,第49-94页;王铭《从剖冰求鲤到卧冰鱼跃——佛教在二十四孝形成过程中的作用个案》,收于严耀中主编《唐代国家与地域社会研究:中国唐史学会第十届年会论文集》,上海:上海古籍出版社,2008年,第425-448页。

⑭有学者提出孝行观念与佛教的结合可能导致了宋代孝行题材的流行,参见赵超《“二十四孝”在何时形成》(上),《中国典籍与文化》1998年第1期,第50-55页。

⑮据目前的材料来看,孝子故事首次以“二十四孝”的形式在文献中出现是在晚唐时期,敦煌发现的《故圆鉴大师二十四孝押座文》以“二十四孝”命名。(参见王重民等编《敦煌变文集》卷七,北京:人民文学出版社,1984年,第835-839页)这说明在唐代末年已有“二十四孝”的提法,并显现出一个与北宋墓葬孝悌图像不同的系统。

⑯关于“二十四孝”的不同系统与故事体系的形成,可参见大泽显浩《明代出版文化中的“二十四孝”——论孝子形象的成立与发展》,《明代研究通讯》2002年第5期,第11-33页。

⑰孙珂对宋金考古资料中的孝子图像进行了细致的考察,提出宋金墓葬中频繁出现的孝悌故事人物正是上述24人。见孙珂《宋金元时期墓葬中的孝子图像研究——以山西和河南地区为中心》,北京:北京大学硕士学位论文,2010年,第35-37页。

⑱《孝行录》由元代末期的高丽人权溥、权准父子编撰,此处所提的版本为明代永乐三年(1405年)权溥的曾孙权近加注后刊行本,分《前赞二十四章》和《后赞三十八章》两部分。董新林也注意到高丽《孝行录》中收录的孝子人物与宋金时期北方地区墓葬中常见的孝子图的对应关系。见董新林《北宋金元墓葬壁装所见“二十四孝”故事与高丽〈孝行录〉》,《华夏考古》2009年第2期,第148-150页。

⑲关于《孝行录》的研究,参见金文京《高丽本〈孝行录〉与“二十四孝”》,《韩国研究论丛》1997年第3辑,第273-287页。金文京指出,《孝行录》并非在高丽编纂而成,在宋金时期盛行于中国北方,此后又输入高丽。

⑳工匠在营建仿木结构砖雕墓时,一方面可能使用了砖雕模印等工艺,另一方面可能还运用底稿、粉本甚至画诀等多种方式进行技术的传播。关于墓葬彩绘、砖雕模式化的讨论,参见邓菲《试析宋金时期砖雕壁画木墓的营建工艺——从洛阳关林庙宋墓谈起》,《考古与文物》2015年第1期,第71-80+123页。

㉑楚恩启指出孝子列女事迹在北宋晚期再度流行,以连环画的构图绘制在墓门、窗户上方或出现在格子门及障水板等次要位置。参见楚恩启《中国壁画史》,北京:工艺美术出版社,2003年,第163页。

㉒这类墓葬包括河南登封的黑山沟宋墓、高村宋墓、箭沟宋墓,新密下庄河宋墓、平陌宋墓(1108年),嵩县城关镇北元村宋墓等。主要墓例的发掘简报,可见:郑州文物考古研究所编《郑州宋金壁画墓》,北京:科学出版社,2005年;洛阳市第二文物工作队《嵩县北元村宋代壁画墓》,《中原文物》1987年第3期,第37-42页。

㉓关于长治地区宋金墓葬的讨论,可参见王进先《长治市宋金元墓室建筑艺术研究》,北京:文物出版社,2015年。

㉔关于该墓的题记考释,见李浩楠《山西屯留宋村金代壁画墓题记考释》,《北方文物》2010年第3期,第76-78页。

㉕详见山西省考古研究所等《山西壶关县上好牢村宋金时期墓葬》,《考古》2012年第4期,第48-55页。

㉖详见长治市博物馆《山西长治市故漳金代纪年墓》,《考古》1984年第8期,第737-743页。

㉗孟久丽(Julia Murray)讨论了“叙事画”的概念及用法,并重新定义了中国艺术中的叙事画,用其指代那些内容与口头或文本故事相关,并且通过对故事的表现而对观者产生影响的绘画。参见孟久丽《道德镜鉴——中国叙述性图画与儒家意识形态》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第11-42页。相关讨论,另见古原宏伸、陈葆真等人的研究:Kohara Hironobu,"Narrative Illustration in the Hand scroll Format",in Alfred Murck and Wen Fong eds.,Words and Images:Chinese Poetry,Calligraphy,and Painting,Princeton:Princeton University Press,1991,pp.252-278;Chen Pao-chen,"Three Representational Modes for Text/Image Relation ships in Early Chinese Pictorial Art",《臺灣大學美術史研究集刊》2000年第8期,第87-135页。

㉘司白乐(Audrey Spiro)在讨论南朝时期的高士图像时,提出了“集合式肖像”(Collective portrait)的概念,参见Audrey Spiro,Contemplating the Ancients,University of California Press,1990,p.80.

㉙林圣智也注意到了孝子的这种特殊角色,认为孝子图像可能作为生者与死者的连结。有关讨论,见林圣智《北朝時代における葬具の図像と機能——石棺床圍屏の墓主肖像と孝子伝図を例として一》,《美術史》2003年第154期,第207-226页。

㉚李清泉提出为死者建造一个理想的居所,本身就是一种孝的表达,宋代墓葬装饰中普遍流行的孝行故事,在功能上应该是彰显孝子贤孙的孝亲之思。参见李清泉《“一堂家庆”的新意象——宋金时期的墓主夫妇像与唐宋墓葬风气之变》,《美术学报》2013年第2期,第28页。

㉛敦煌遗书中《父母恩重经》《孝子传》《古贤集》等都有对董永孝行的描述,并有专文的《董永变文》。唐末五代之时,董永故事盛行,至宋代已有《董永遇仙记》话本。参见魏文斌、师彦灵、唐晓军《甘肃宋金墓“二十四孝”图与敦煌遗书〈孝子传〉》,《敦煌研究》1998年第3期,第78页。

㉜邹清泉讨论了《孝经》神秘性的形成以及南北朝时期衍生出的各种孝子神迹,见邹清泉《北魏孝子画像研究:〈孝经〉与北魏孝子画像图像身份的转换》,北京:文化艺术出版社,2007年,第91-114页;另见:赵超《日本流传的两种古代〈孝子传〉》,《中国典籍与文化》2004年第2期,第410页;李剑国《略论孝子故事中的“孝感”母题》,《文史哲》2014年第5期,第54-60页。

㉝笔者曾讨论过宋金时期孝子图“感通神灵”的意涵与功能,见拙作《关于宋金墓葬中孝行图的思考》,《中原文物》2009年第4期,第78页。

㉞本文图片出处:图1—图4,图16,图25,长治市博物馆《山西长子县小关村金代纪年壁画墓》,《文物》2008年第10期;图5—图6,图8,长治市博物馆《山西长治市魏村金代纪年彩绘砖雕墓》,《考古》2009年第1期;图7,图10,朱世伟、徐婵菲主编《砖画青史:洛阳古代艺术博物馆藏宋金雕砖》,郑州:河南美术出版社,2016年;图9,图11,图12,图15,图18,图19,洛阳市文物工作队《洛阳洛龙区关林庙宋代砖雕墓发掘简报》,《文物》2011年第8期;图13,徐光冀主编《中国出土壁画全集》(5河南卷),北京:科学出版社,2012年;图14,李扬、汪旭、于宏伟等《河南登封黑山沟宋代壁画墓》,《文物》2001年第10期;图17,山西省考古研究所编《平阳金墓砖雕》,太原:山西人民出版社,1999年;图20—图24,郑州文物考古研究所编《郑州宋金壁画墓》,北京:科学出版社,2005年;图26,王进先《长治宋金元墓室建筑艺术研究》,北京:文物出版社,2015年。

㉟关于《孝经图》的研究,参见:方闻《超越再现:8世纪至14世纪中国书画》,李维琨译,杭州:浙江大学出版社,2011年,第36-49页;Richard Barnhart,Li Kung-lin’s filial Piety,New York:The Metropolitan MuseumofArt,1993。

㊱见(宋)窦仪等撰《宋刑统》,北京:中华书局,1984年,第11页。

㊲关于劝孝文献的整理和研究,见:肖群忠《孝与中国文化》,北京:人民出版社,2001年;骆承烈《中国古代孝道资料选编》,济南:山东大学出版社,2003年。

㊳见王重民等《敦煌变文集》卷五,北京:人民文学出版社,1984年,第672-700页。郑阿财在《敦煌孝道文学研究》(台北:石门图书公司印行,1982年)中讨论了晚唐佛教孝道的特点。另见Kenneth Ch’en,"Filial Piety in Chinese Buddhism",Harvard Journal of Asiatic Studies,Vol.28,1968,pp.81-97.

㊴见后晓荣《磁州窑瓷枕二十四孝纹饰解读》,《四川文物》2009年5期,第55-57+103页。

㊵详见Ellen Johnston Laing,"Patterns and Problems in Later Chinese Tomb Decoration",Journal of Oriental Studies,16:1-2,1978,pp.3-20.

㊶目前学界有关宋代金石学与古物学的研究颇丰,较有代表性的成果,参见:陈芳妹《宋古器物学的兴起与宋仿古铜器》,《美术史研究集刊》2001年第10期,第37-160页;许雅惠《宣和博古图的“间接”流传――以元代赛因赤答忽墓出土的陶器与〈绍熙州县释奠仪图〉为例》,《美术史研究集刊》2003年第14期,第1-26页;李零《铄古铸今――考古发现和复古艺术》,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年,第64-99页;Yun-Chiahn Sena,"Pursuing Antiquity:Chinese Antiquarianism from the Tenth to Thirteenth Century",PhD dissertation,University of Chicago,2007.

[1] 长治市博物馆.山西长子县小关村金代纪年壁画墓[J].文物,2008(10).

[2] 秦大树.宋元明考古[M].北京:文物出版社,2004.

[3] 黄明兰,宫大中.洛阳北宋张君墓画像石棺[J].文物,1984(7).

[4] 赵超.山西壶关南村宋代砖雕题材试析[J].文物,1998(5).

[5] 张增午.河南林县城关宋墓清理简报[J].考古与文物,1982(5).

[6] 段鹏琦.我国古墓葬中发现的孝悌图像[M]//中国社会科学院考古研究所,编.中国考古学论丛——中国社会科学院考古所建所40周年纪念文集.北京:科学出版社,1993.

[7] 卫文革.墓葬资料中所见二十四孝之发展演变[J].文物世界,2010(5).

[8] 长治市博物馆.山西长治市魏村金代纪年彩绘砖雕墓[J].考古,2009(1).

[9] 山西省考古研究所晋东南工作站.山西长子县石哲金代壁画墓[J].文物,1985(6).

[10] 徐婵菲,王爱文.洛阳古代艺术博物馆藏山西金墓画像雕砖[J].中国国家博物馆馆刊,2011(5).

[11]洛阳市文物工作队.洛阳洛龙区关林庙宋代砖雕墓发掘简报[J].文物,2011(8).

[12] 郑州市文物考古研究院,等.荥阳槐西壁画墓发掘简报[J].中原文物,2008(5).

[13] 李扬,汪旭,于宏伟,等.河南登封黑山沟宋代壁画墓[J].文物,2001(10).

[14] 王进先,杨林中.山西屯留宋村金代壁画墓[J].文物,2003(3).

[15] 郑岩.北朝葬具孝子图的形式与意义[J].美术学报,2012(6).

[16] 沈约,撰.宋书:卷二十二[M].北京:中华书局,1974.

[17] 干宝.搜神记:卷一[M].北京:中华书局,1979.

[18] 李昉.太平御览:卷四一一·人事部五二·孝感[M].北京:中华书局,1960.

[19] 黄明兰.北魏孝子棺线刻画[M].北京:人民美术出版社,1985.

[20] 山西省考古研究所侯马工作站.山西稷山马村4号金墓[J].文物季刊,1997(4).

[21] Keith Nathaniel Knapp.Selfless Offspring:Filial Children and Social Order in Medieval China[M].Hawaii:University of Hawaii Press,2005.

[22] 欧阳询,等,编撰.艺文类聚[M].汪绍楹,校.上海:上海古籍出版社,1985.

[23] 脱脱,等,撰.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[24] 洛阳市第二文物工作队.嵩县北元村宋代壁画墓[J].中原文物,1981(3).

[25] 郑岩.魏晋南北朝壁画墓研究[M].北京:文物出版社,2002.

[26] 郑州文物考古研究所,编.郑州宋金壁画墓[M].北京:科学出版社,2005.

[27] 邢义田.画为心声:画像石、画像砖与壁画[M].北京:中华书局,2011.

[28] 杭侃.中国孝道图像的阶段性[M]//上海博物馆,编.翰墨荟萃:细读美国藏中国五代宋元书画珍品.北京:北京大学出版社,2012.

[29] 黄婉峰.汉代孝子图与孝道观念[M].北京:中华书局,2012.

[30] 邹清泉.北魏孝子画像研究:《孝经》与北魏孝子画像图像身份的转换[M].北京:文化艺术出版社,2007.

[31] 李焘,撰.续资治通鉴长编:卷三三·淳化三年冬十月癸亥[M].北京:中华书局,1979.

[32] 文昌孝经[M]//彭定求,辑.重刊道藏辑要.台北:考正出版社,1971.

[33] 张君房.云笈七签[M].北京:中华书局,2003.

[34] 王月清.论宋代以降的佛教孝亲观及其特征[J].南京社会科学,1999(4).

[35] 洪迈,撰.夷坚志[M].北京:中华书局,2006.

[36] 巫鸿.黄泉下的美术――宏观中国古代墓葬[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010.

[37] 沈括,撰.梦溪笔谈[M].北京:中华书局,2015.

[38] 叶梦得.避暑录话[M].景印文渊阁四库全书本.台北:台湾“商务印书馆”,1986.

[39] 邹城市文物局.山东邹城峄山北龙河村宋金墓发掘简报[J].文物,2017(1).

Diverse Forms and Meanings:Rethinking Illustrations of Filial Paragon sin Song and Jin Tombs

DengFei

Illustrations of filial children are often seen in decorated tombs or on sarcophagi in Song,Jin and Yuan China.Though this pictorial subject occurs as early as the Han period and belongs to a long tradition in Chinese funerary art,images of filial sons in later tombs seem to have been a departure from their predecessors and were employed differently in terms off unction and association.Previous research has tended to treat this pictorial materialas a medium for stereotypical ideas of moral conduct,without addressing the wider implications such imagery might have had in funerary culture.In order to provide a fuller understanding of these virtuous paragons,the present study presents a close examination of illustrations of filialsons,linking them to their original mortuary contexts.This pictorial subject constituted an important theme in Chinese funerary art,reflecting social mores and cultural values that penetrated every segment of Chinese society.

Song and J in Periods,North China,Funerary Art,Illustrations of Filial Paragons

J120.9

]A

1003-3653(2017)06-0047-23

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.06.004

2017-08-11

邓菲(1982~),女,四川南充人,博士,复旦大学文史研究院副研究员,研究方向:墓葬美术与物质文化。

(责任编辑、校对:李晨辉)