政府、社区、非政府组织合作的城市社区参与式治理机制研究

——基于三个街道案例的比较分析

张楠迪扬

政府、社区、非政府组织合作的城市社区参与式治理机制研究

——基于三个街道案例的比较分析

张楠迪扬

政府、社区与非政府组织(NGO)合作成为近年来我国城市社区参与式治理的新模式。这种模式以社区为项目执行主体、以NGO为组织与能力培育平台。NGO的参与有效连接了政府与社区的居民,保障了项目执行。通过比较同一NGO参与三个街道社区的治理,可以看到政府、社区、NGO在合作治理模式中的角色转变。政府从以往的公共物品提供者转变为资金支持者和规则制定者;居委会成为公共服务项目的设计者和社区居民的组织、协调者;社区居民被有效整合进社区治理项目,NGO致力于提供技术支持和能力提升。由于存在NGO财政来源单一、社区自组织及能力不足、合作项目的可持续性受政府领导更迭影响等问题,需要予以改进。

参与式治理;城市社区;政府;非政府组织

政府、社区与非政府组织(Non-Government Organization,简称NGO)合作成为近年来我国城市社区参与式治理的新模式。这种模式以社区为项目执行主体、以NGO为组织与能力培育平台。NGO的参与连接政府与社区的居民,有效保障了项目的执行。但这种多方合作的模式是否可以从结构上改变传统政府“自上而下”以行政指令治理社区的模式?是否具有持续性?研究政府、社区、NGO合作模式下的社区参与式治理机制,分析三者在合作治理中的功能角色、互动模式等问题,对探讨我国社区治理的新机制具有理论意义和现实意义。本研究以三个城市社区街道为案例,比较政府、社区、NGO在合作中的功能角色、合作模式,并对项目的可持续性及原因做出分析。

一、文献回顾及研究方法

既有研究对影响我国城市社区参与式治理成功与否的因素做出了有益探索,分析了政府、社区、NGO在城市社区参与式治理中扮演的重要角色。参与式社区治理强调赋权社区居民[1],将社区自治权力归还给社区,拓宽公民有效参与政策制定的途径。[2]参与式治理主张政府与居民建立良性互动合作关系,特别强调政府应增强同第三部门的协商与合作。[3]政府的政策支持、居委会的角色、社区自组织及精英的产生与能力、参与程序、非政府组织的推动等,都会影响参与式治理项目的开展。

第一,政府角色。政府的政策和态度是参与式治理能否实行的前提。地方政府具备引入参与式治理的政治能力、支持参与式治理的行政能力,以及有选择地支持项目的财政能力。[4]政府主导的参与式治理取决于地方政府是否愿意向民众开放公共政策过程。[5]政府官员的态度也成为参与式治理是否可能的政治要件之一;开放的政府态度和政策平台等可以使人们从对抗迅速走向合作。[6]有研究者依据政府态度的开放程度以及社会参与的积极性强弱程度将参与式治理分为五类:政府强力控制型参与、政府干预控制型参与、政府自愿引导型参与、政府许可的社会自主型参与,以及政府与社会平等合作的规范型参与。虽然自20世纪80年代起,我国已有地方开始探索参与式治理模式,但地方参与式治理存在“政府向社会赋权不足,公民社会作为社区主体的自治性不足,公民的行动能力有限”[7]等问题。但既有研究较少讨论NGO介入参与式治理后,传统的政府角色是否有所变更,政府是否在一定程度上从社区事务抽身等问题。

第二,居委会角色。居委会在传统社区治理中处于弱势地位,面临“行政化困境”和“边缘化危机”[8]。第七届全国人大常委会第十一次会议1989年12月26日通过的《中华人民共和国城市居民委员会组织法》对居委会定位为:“自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性组织。”居委会或因承担过多行政职能而导致功能错位。[9]通过成立“社区工作站”和“社区服务中心”吸纳居委会行政职能的地区,又使居委会的地位迅速下降,被边缘化。[10]参与治理模式是否有助于居委会向居民自治组织回归?特别是在他组织NGO的参与下,居委会的角色是否有所改变?既有研究关注较少。此外,社区居民是社区的重要组成成员。在NGO参与的条件下,社区居民扮演何种角色?自治能力是否得以提高?这也是既有研究关注较少而本文将着重讨论的内容。

第三,社区自组织角色。社区组织在城市社区参与式治理中发挥重要作用。[11]社区自组织的参与是城市社区公民社会形成与发展的标志。[12]培育公民社会、发展社会组织是弥补市场失灵、政府失败的“第三条道路”。[13]近年来,我国城市社区自组织发展迅速,但社区自组织类型比较单一。社区自组织的参与过程和程序关乎治理模式是否能够顺利进行。参与式治理不仅是理念,还是方法。开放论坛、参与式游戏等各类工具的发展有利于参与式治理理念的实现。[14]在他组织NGO的介入下,社区自组织是否得到了实质发展?角色有否转变?既有研究关注较少。

第四,他组织的角色。有研究引入了对他组织的讨论,比如有研究提出参与式治理遵循“多方需求—多方压力—多方协作—体制创新—需求满足”的模式。[15]该模式引入了“他组织”,主要指街道及社区居委会,并非NGO,因此未解释NGO参与下三者的互动模式。也有研究对NGO的角色做了描述,指出非政府组织在参与式治理中发挥支持作用,在政府的支持下,通过提供培训推动社区组织化建设及治理能力培育。[16](P13)但这些研究并未解释他组织NGO的参与是否会改变政府、居委会、居民在传统社区治理中的角色?NGO可以在何种程度上改变,以及如何改变“自上而下”行政指令式的治理模式?

本研究选取三个城市社区街道作为案例,进行比较分析。这三个案例来自不同的城市社区,有着不同的经济、社会及人口结构背景。三个案例存在一些相同点:第一,皆由政府、街道、居委会、NGO及社区居民参与。第二,参与的NGO一致。S中心作为NGO参与了全部案例,且在各方互动中扮演相同角色,主要负责植入居民议事方式,以一致的程序组织居民讨论公共事务。第三,资金支持充足。三个案例皆有来自政府较为充足的资金支持。

我们通过公开资料收集与深度访谈,获取三个案例的主要资料。公开资料包括三个案例的基础信息、统计信息,主要通过官方网站以及公开发行的统计资料获得。深度访谈对象包括三个案例所涉及的政府机构、社区工作人员、社区居民,以及参与三个案例的NGO的工作人员。

二、政府、社区、NGO在城市社区参与式治理中的角色与合作机制

本研究选取的三个案例为浙江省宁波市W街道、辽宁省某市Z街道、北京市某区Q街道。这是中国第一批在街道层面上政府、社区和NGO合作开展的社区参与式治理的街道。三个案例皆由同一家NGO(S中心)介入。

(一)三个案例的基本情况

案例一:宁波市某区W街道。该区是全市政治、经济、文化中心,其社会组织发展程度较高。2003年,区政府出台《社区民间社会组织管理办法(试行)》,社会组织开始蓬勃发展。2014年初,该区入选民政部公布全国首批70个社会组织建设创新示范区。本研究关注的W街道是该区8个街道之一,是中国城市地区最早一批实现参与式社区治理的街道。区政府发布文件鼓励社会组织发展后,S中心于2004年来到该区实施参与式治理项目。 W街道是所处区西部弱势群体集聚的城乡接合部街道。S中心之所以选取W街道,就是希望通过参与式社区建设更加关注社区边缘和弱势群体。

案例二:辽宁省某市Z街道。该市曾是我国计划经济典型地区,是重要的钢铁工业基地之一。随着经济体制改革不断深入,企业转制并轨,大量经济和社会组织回归属地管理,社区工作的重要性日益凸显。2003年底起,Z街道利用辖区资源,通过企业冠名社区的方式推进社区公益项目的社会化,部分地解决了经费不足、场地缺乏等问题。但这种模式主要依靠街道领导与企业负责人的私人关系,且社区居民在项目决策的参与度与项目对居民需求定位准确度低。2005年起,S中心开始介入Z街道的参与式治理项目,期望改善此种局面。

案例三:北京市某区Q街道,位于北京市南部。2001年1月,国务院批准撤县设区,自此该区加速了城市化进程,常住人口由当时的十几万人增加至2014年的154.5万人。*北京市某区2014年末常住人口,该区统计局数据,2015年1月。与北京城区内街道不同,Q街道所在区为新兴城区,下辖社区较多,且社区类型多样,既有高档别墅区、普通商品房,也有经济适用房区、老旧小区企业职工大院以及流动人口聚集的平房社区,形成高档小区、普通商业小区、老旧小区、新居民聚居社区的混杂结构,社会治理问题相对复杂。S中心自2005年起介入Q街道的治理分析案例。

三个案例的经济、社会背景、人口结构、街道规模各不相同。宁波市W街道属于沿海发达城市的城乡接合部地区,辽宁省Z街道属于转型后的老工业城区,北京市Q街道是由郊县地区发展起来的社会阶层复杂的新兴城区。三个案例的共同点是都存在社区治理需求,且传统治理模式不能有效满足治理需求。这为政府、社区与NGO的合作提供了前提条件。

(二)政府的角色:项目准入与财政支持

本研究中的“政府”指区级政府及其派出机构街道办事处。三个案例中,政府在合作中处于强势地位。政府决定NGO是否能够进入社区;政府直接组织和领导社区工作人员;政府行使项目审批权、对社区项目进行主体财政支持、过程监督和效果评估。区级政府为NGO介入社区治理提供政策环境。但并非全部案例都有区政府的直接介入,强势的街道可直接决定NGO能否进入社区。

在宁波市W街道,区政府在NGO社区准入上起决定作用。在确定与S中心合作之后,区政府负责项目统筹协调与方向性指导,并对项目提供财政支持。街道负责审批项目,并与区政府一同对获批项目提供资金支持。街道全程参与项目运行,由分管社区的副主任作为联系人,参与社区项目的策划、拨款、执行和成效评估。

在辽宁省Z街道,其社区治理工作在该市乃至全国范围的影响力较大,街道在NGO社区准入上具有决定权。在确立合作关系之后,街道负责提供资金和资源支持、监督及协调项目的利益相关方。街道成立项目协调小组,成员包括街道办事处主要领导、社区建设科科长、辖区企业领导、社区居委会干部、社区领袖。此外,还成立了社区项目管理办公室,作为常设机构,负责深入社区、调查需求、监督以及评估项目运行和效果。Z街道在财政支持方面并非全部来自政府,某基金会也对该项目给予支持,但这并未改变政府对项目拥有审批权,因此来自基金会的资金并没有在实质层面上改变几方的合作模式。

在北京市Q街道,街道办事处是NGO能否进入社区的决定者。在正式缔结合作关系后,Q街道选出四个试点社区与S中心合作。街道与S中心合作对辖下23个社区居委会的工作人员进行培训。在项目挑选与实施阶段,街道负责项目审批,对通过审批的项目予以财政支持。

(三)社区的角色:社区项目执行者

社区由社区居委会和社区居民组成。社区居委会虽属群众性自治性组织,但传统治理模式中,居委会带有很强的行政色彩。居委会工作中相当部分属于政府的工作。为改变这种情况,各地区成立社区服务中心,以承接居委会的行政职能。三个案例中,北京市Q街道和辽宁省Z街道已成立社区服务中心。社区服务中心的成立有利于居委会回归居民自治组织,但由于居委会部分行政性职能被社区服务中心吸纳,反而出现了角色和职能困惑。

政府、社区、NGO的合作为居委会注入了回归自治组织的新职能。操作层面上,街道办事处与居民并非进行直接联系,居委会在街道和居民之间起到了重要的沟通协调作用。三个案例中,社区居委会承担需求调查、项目设计、组织和协调的职能。有的街道将需求调查权下放给社区行使。比如北京市Q街道,街道赋予社区居委会进行需求调查的权限。该区新居民较多,这是传统以户籍人口为服务对象的社区服务体系无法覆盖的人群。某社区3 000多居民中,1 700多人为新居民。居委会在调查过程中,发现社区中无正式工作、以照看孩子为日常主要工作的妇女群体更需要社区提供各种服务。社区将其锁定为新的目标群体,对其展开进一步的需求调查。

在需求调查的基础上,社区主要负责设计项目,报送街道审批,以获得资金支持。项目实施中,社区牵头物色项目执行人,提供项目支持和协调,必要时参与调解居民矛盾。宁波市W街道在需求调查的基础上,有社区策划了家庭理发项目,确定了项目执行人,并确定执行人以志愿者的身份为有需求的家庭提供服务。

社区居民在传统治理模式中属于被管理角色。居民在部分社区事务上缺乏意见表达空间,对街道自上而下组织的活动缺乏热情、自治能力不高,有些自发成立的社区组织因资金匮乏而无法持续。比如辽宁省Z街道,老工业区的居民多为经济转型时期的下岗职工,居民忙于个人生计,对社区事务关注度低,公民意识薄弱,公共议事能力较低。当这些居民被邀请参与讨论时,他们往往偏离讨论主题,抱怨、宣泄自己个人生活的种种不满,甚至情绪激动,频繁打断别人的谈话。在北京市Q街道,相当数量的居民认为“居民干吗掺和居委会的事”;听到外国社区治理经验时,也有人认为“人家的经验,中国办不到”。

在S中心的介入下,社区居民被重新动员起来,参与社区项目需求调查、项目设计及执行。在宁波市W街道,社区为了调和居民对如何办好老年饭桌的意见分歧,邀请了享受待遇的老人和不符合条件但确实有困难的人一起讨论。受邀者聚在一起商议,达成共识,既完成了社区居委会的需求调查,也参与了方案的决策制定过程。

此外,社区居民中产生了“社区能人”、项目执行人以及自我服务型组织。在辽宁省Z街道,居民起初不关心居委会的工作及公共事务,通过多次参加培训和座谈,逐渐开始关心社区事务,并成立了社区公共事务小组和社区工作小分队。在北京市Q街道,居民成立了项目实施小组,执行已批复的项目。

(四)NGO的角色:规则植入与能力建设

本研究所关注的 S中心是2002年成立于北京的非营利民间机构,主要致力于促进城市社区的参与式治理。按照世界银行对NGO的分类标准,S中心介于运作型与倡导型之间,属于规则植入与能力建设型NGO。与提供社区公共服务为主的运作型NGO不同,S中心致力于输出居民议事规则、社区居民能力建设与社区自组织培育。同时S中心也非倡导型NGO,其与社区合作的项目皆由政府主导,并不宣扬特定的使命,也没有表现出倡导型NGO的激进的特点。S中心的角色既弱势又重要。“弱势”体现在NGO的进入与对项目的主导程度上。三个案例中,S中心能否进入社区取决于政府是否提供进入机会。在项目的进行过程中,S中心在资金与项目选择上没有主导权。但S中心的参与具有重要性,主要体现在S中心的介入注入了新的理念,输入了新的工作方式,改变了传统的社区治理模式,是社区居民参与式治理模式形成的关键。

在社区进入方式上,NGO处于弱势地位。三个案例中,S中心并非通过市场行为与政府缔结合约式正式合作关系,而是首先通过私人关系或在非正式场合与政府建立联系,在获得政府信任与肯定之后,才有可能获得进入社区的机会。政府的默许并不足以成为NGO进入社区的充足条件,政府主动与NGO缔结合作关系才准许其进入社区。在三个案例中,S中心皆是在获得当地政府的邀请后才与指定街道建立合作关系。

在宁波市W街道,S中心负责人被区领导邀请参与研讨会并分享社区参与治理的经验,建立了与区领导之间的信任。此后,区政府决定正式邀请S中心进入区内开展项目。在辽宁省Z街道,街道领导在一次社区治理经验交流会上结识了S中心负责人,认可其社区治理的理念,于是邀请S中心介入。在北京市Q街道,S中心负责人开始被邀请参与指导街道社区治理工作,后来经过与街道领导讨论商议,最终获得项目合作机会。

在对项目的主导上,NGO同样处于弱势地位。三个案例中,区政府以及街道主导项目资金,街道具备项目审批权力,S中心既无权决定项目资金分配数额,也无权决定何种项目应该受资助。S中心主要提供技术支持,包括咨询、管理培训及参与式技术指导。但这种技术支持的重要意义在于其直接影响了参与式治理模式的形成。咨询、培训与参与式技术指导在理念与操作上根本改变了传统“自上而下”行政指令式的社区治理模式。咨询内容既包括政府向S中心进行的咨询,也包括S中心为正在进行的社区项目提供咨询。

培训是S中心进入与街道项目合作初期或与项目持续过程并行的主要工作。培训的主要目的是帮助街道、社区工作人员、社区居民了解参与式治理的理念和思路。培训内容既包括对基层官员、社区领袖开展的参与意识的培训,也包括针对社区参与方法的培训。培训内容包括分析社区现状、发现问题和寻找社区需求、撰写项目申请书、项目实施计划和执行人的选定等。S中心开展培训的另一个目的是催生社区内有自治能力的社区自组织。在对社区工作者的培训中,S中心强调寻找“社区能人”和社区“非正式领袖”,并邀请在社区中有影响力、有意愿为社区服务的居民参与培训。比如在北京市Q街道,S中心开办了“能人工作坊”,邀请社区中的积极分子参加。很多居民虽然是社区内的积极分子,并有一定影响力,但受传统观念的束缚,参与热情不高。但随着培训的展开,参与者的观念开始发生变化。通过开办“能人工作坊”,S中心成功发掘了一批项目执行人和核心团队。

参与式技术指导指S中心传授参与式技术,这是S中心介入社区治理的重要特色和贡献。这是一种被称为“世界咖啡屋”(World Café)*“世界咖啡屋”的概念由美国人朱尼特·布朗和伊萨斯·戴维提出。世界咖啡屋是指有意识地在会谈场所营造类似咖啡馆的轻松环境,并严格按照规定的程序进行讨论,以宜人的环境和充分有效的讨论而著名。的公共议事方式。植入这种议事方式是S中心介入社区参与式治理的重要使命之一。这种方式从根本上改变了传统社区的议事方式。

虽然S中心在三个街道开展的项目不同,但在居民议事过程中扮演的角色是相同的,均发挥提供讨论平台,并将“世界咖啡屋”讨论方式植入居民议事过程。通过引导居民讨论公共议题,按照规则充分进行利益表达,S中心在三个案例中皆有效地组织居民对有争议的议题达成共识。

“世界咖啡屋”需要专业团队进行组织,保障规则可以顺利执行,以实现此种会谈方式的议事效果。同人力有限的街道与社区工作人员相比,NGO的特性可满足此要求。S中心将这种“世界咖啡屋”的议事方式植入城市社区居民的参与式治理过程,改变了原本散乱、无章法、制造矛盾的争吵式讨论方式。在采用这种方式之前,S中心利用专业团队力量深度走访社区,对社区特点、人口结构、社区领袖等进行调查。在此基础上,根据拟实施项目的目标人群,拟定参加“世界咖啡屋”讨论的可行性名单。为使这种源自西方的议事方式对中国城市社区居民有亲和力,S中心将“世界咖啡屋”的提法本土化,改名为“社区茶馆”。

(五)政府、社区与NGO的合作机制及特点

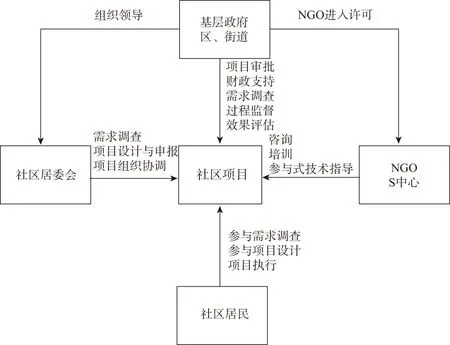

由于S中心的参与,三个案例中的几方表现为同一的合作模式。这种模式改变了传统“自上而下”的行政指令式治理模式。如图1所示,基层政府从公共服务的直接提供者变为资源掌控者;社区居委会由行政指令的执行者逐渐转换为居民自治领域的领导者;居民由缺失状态逐渐进入社区公共事务视野,参与公共事务的决策和执行;NGO从被排斥在社区治理之外,变为社区治理过程中的咨询、培训与参与式技术的提供者。

图1 政府、社区、NGO合作的参与式治理模式

与传统模式相比,这种模式使得社区治理向参与式治理的方向发展,但社区作为治理参与者的能力有待增强。在政府角色上,政府虽然从提供公共服务的事务性工作中抽身,但仍然直接掌握着社区公共服务。

第一,政府拥有NGO进入许可权。三个案例皆显示,NGO只有获得政府邀请才可能进入社区,作为政府和社区项目的咨询者和技术支援者。而这种支援行动要满足政府的意愿和需求。

第二,政府对社区居委会行使组织和领导权。这种三方合作模式虽然有助于淡化社区居委会的行政色彩,特别是存在社区服务中心的地区,居委会的行政职能被吸纳,但这主要体现为职能淡化,居委会更关注社区服务,并没有从根本上改变政府与居委会的行政领导的关系。居委会仍需完成街道布置的任务。

第三,政府通过掌握关键资源来主导社区项目。三个案例显示,政府掌握项目审批权、资金划拨权。虽然有的项目有来自基金会的支持,但社区项目的主要资金来源于政府。在宁波市W街道,社区项目资金全部来自区以及街道两级财政。辽宁省Z街道少部分资金来自基金会,但主体项目资金来自政府。北京市Q街道的项目资金也来自街道层面。在三方合作中,凡需要资金支持的项目,都由社区居委会负责撰写项目申请书,然后向街道提出申请,获得批准的项目才可获得资金支持。对于不需要资金支持的志愿项目,街道的意志主要体现在项目策划期间,这也是为何强势的街道不会把需求调查权下放给社区的原因。

作为NGO的S中心虽然可以把讨论技术植入议事环节,但并无权启动居民议事过程,也无权决定讨论会的参与者。NGO通过培训令政府意识到了需求调查的必要性,但NGO并不具备需求调查权,因此也就无权影响项目内容、使用目标人群。三个案例中,NGO的介入只是在技术层面发挥工具性作用。社区居委会并未完全回归为居民自治组织,仍为政府与居民信息的上传下达性组织。三个案例中,多方合作下的社区虽然更注重社区服务应满足居民需求,但其更重要的任务是完成政府下达的行政指令。居委会之所以成为项目策划者,组织协调居民执行项目,主要目的是完成街道布置的工作。

虽然政府主导社区居委会、社区项目与NGO进入,但社区居委会的职能在此过程中发生了转变,NGO被允许参与社区治理,社区居民的需求得以被关注,社区居民被引入参与式治理过程,参与公共事务的意愿和能力都有所提高。在NGO将“世界咖啡屋”讨论方式应用于社区居民议事过程后,社区居民能够运用理性、有序的讨论方式表达需求、交换意见,在争议问题上取得共识。但这仍是一种被动的参与模式。社区居民在收到街道或者居委会邀请之后才可能参与有关议题的讨论,制度化、组织化的日常意见表达机制和讨论平台的匮乏,使得社区居民难以自主启动讨论议程。

三、多方合作下参与式治理可持续性的分析与政策建议

三个案例中,多方合作的参与式治理模式均以不可持续而告终。这并非因为项目效果不佳。多方合作模式在提升社区服务丰富程度以及居民满意度上取得了成效。比如在宁波市W街道,S中心介入的第一年中,街道层面投入了2万元资金,共开展了23项服务,受益人群1万多人次。这些项目根据需求调查设计,目标人群明确,并采用“世界咖啡屋”方式解决争端和冲突,项目实施过程中受益居民参与热情较高,自我管理和议事能力也有所提高。

在三个案例中,项目未能持续的原因是一致的,主要体现为:

第一,政府成为参与式治理能否持续的关键变量。政府领导的更迭对项目的可持续性有决定性影响。三个案例中,合作模式皆因政府领导发生变动而未能持续。在宁波市W街道,政府领导发生变动,新主管领导因有其他发展规划而终止了与S中心的合作。在辽宁省Z街道,S中心与该街道的合作由街道主管领导促成,合作的实施计划由该领导与S中心共同制定;街道层面其他合作部门的负责人由该领导任命;合作过程中街道的想法皆由该领导提出。因此,该主管领导的调离直接导致Z街道与S中心的合作终止。继任领导上任后虽然表示愿意继续支持与S中心合作,但实际合作逐渐减少。北京市Q街道的项目也因相同原因而终止。

第二,社区自我管理型组织欠缺,项目缺乏可以持续的组织平台。即便在项目进行过程中,政府与NGO的旨趣也已经发生偏差。政府更倾向于社区开展文体活动;S中心希望通过提高社区居民参与公共事务的能力,鼓励居民建立社区自组织。社区居民虽然获得参与机会,但与政府还是“组织与被组织”的关系。社区居民只有在获邀参与政府以及社区设计的项目时,才有参与治理的机会。治理模式的改变提高了社区居民的参与程度,但并没有从结构上改变政府与社区“管理与被管理”的关系。社区自组织在这种情况下很难产生。因此,一旦NGO撤出,绝大部分社区项目难以为继。

第三,资金来源单一。三个案例中的资金主体来源于政府资助。这使得需要资金支持的社区项目和社区组织雏形无法离开政府的扶持。政府支持则资金充裕,政府不支持则资金链断裂,项目无法持续。在宁波市W街道,区政府予以支持的阶段,区与街道两级财政对社区项目给予资金支持。区级财政最初对W街道予以10万元的年度经费,后来有的年度经费增加到15万元。街道层面的财政投入也呈现增加趋势,社区项目没有资金压力。但当区主管领导更换后,参与式治理模式失去了来自政府的支持,合作项目也因此告终。辽宁省Z街道虽有来自基金会和企业的支持,但这并没有改变社区项目资金来源单一的结构。失去政府的支持等于失去外部资金支持。当Z街道支持合作模式的领导调离后,项目可持续的部分逐渐减少。

第四,居民议事能力不足。NGO的培训令政府及社区意识到了参与式讨论的重要性,将“世界咖啡屋”的议事方式植入讨论过程可以帮助居民有序表达意见。但这一阶段,社区居民处于被组织与熟悉规则的阶段,尚未形成独立自我组织的议事能力。讨论主持人对居民议事能否有效、顺利进行至关重要。合作期间,NGO担当规则实施者的角色,负责主持讨论,通过提出有明确导向且有建设性意义的问题引导讨论全过程。主持人是否有能力控制局面,既通过保障实施规则令参与者充分表达意见,又可以引导讨论向着产生建设性共识的方向发展。NGO较难通过短期项目培育居民议事主持人。居民议事主持人需要以社区内自生的社会组织为依托,在NGO的长期介入下挑选和培养,并在实际讨论过程中逐渐提升能力。

综上所述,通过对三个街道的比较分析,在政府、社区、NGO合作的治理模式中,NGO的介入并未改变传统由政府主导的“自上而下”的社区治理模式。但通过NGO的参与,政府与社区的角色发生了一定程度的调整。政府从以往的公共服务的提供者转变为资金支持者和规则制定者;社区居委会由政府行政指令执行者转变为公共服务项目的设计者和社区居民的组织、协调者;社区居民被有效整合进社区治理项目,参与需求表达和项目涉及与执行;NGO在治理过程中提供咨询和技术支持以及能力提升。

在合作模式的可持续性上,政府、社区、NGO合作的参与式治理模式受基层政府领导更换的影响显著,项目合作的持续性不佳。三个案例中,多方互动的合作模式皆因政府主管领导调离而未能持续。政府通过掌握社区服务项目审批权、财政来源,以及NGO的社区准入等方式,主导着社区服务项目。社区居委会、社区居民以及NGO处于弱势地位。社区居委会依旧要完成政府交托的任务,任务形式从行政指令变为社区服务项目;社区缺少居民主动表达需求的平台与机制,居民需求通过被动征集机制整合进社区服务项目。通过非正式渠道与政府建立合作关系的NGO的角色限于提供技术支援、规则植入与能力建设,NGO与基层政府建立的信任关系相对脆弱。

基于此,本研究对完善城市基层参与式合作治理机制提出如下改进措施:

第一,增强居委会对社区公共服务类项目的自主性。本研究显示,在政府、社区、NGO合作的参与式治理模式下,居委会功能虽然有所改变,但自主性仍有待强化。为推进居委会回归社区自治组织,可借鉴新加坡“政府主导,法定机构组织,民众参与”的社区共建经验,理顺政府、社区与居民的关系。在社区公益项目上,区、街道可将自治范围内社区项目的选择、管理与设计权限下放给社区,由社区根据居民需求完成项目遴选、设计与过程管理和监督,这有助于调动居委会的工作积极性,令公共服务类项目更贴近社区。

第二,建立长效机制,培育社区居民对自治事务的议事能力,增强对社区自组织的培育。本研究显示,社区自组织匮乏是参与式治理模式持续性不佳的主要原因之一。此方面可借鉴美国经验,通过社区会议培养社区居民的参与及议事能力。建议基层政府以居委会为组织平台,对社区居民进行系统培训,逐渐使社区居民形成管理自治事务的能力,能够有效参与并设计社区自我服务项目,激发社区活力,促进和谐社区建设。

第三,适当拓展资金来源。本研究显示,社区自组织资金来源单一是社区自组织与他组织合作可持续性较弱的主要原因之一。建议拓宽社区自组织资金来源渠道,加强对资金平台与渠道的监管。此方面可借鉴美国NGO与政府、社区合作的资金供给模式。政府更多地负担基本公共服务供给,通常越贴近基本公共服务,政府财政拨款所占比例越大。在拓宽社区自组织资金来源问题上,可参考美国经验,政府有侧重地向社区提供财政支持。在拓宽社区自组织资金来源的同时,应规范资金提供机制,加强必要监管。国务院主管部门可建立社区公共服务类慈善公募基金清单管理制度,规范社区公共服务资金来源渠道。慈善公募基金清单可成为全国范围社区公共服务资金来源渠道。这或可在一定程度上缓解公共服务经费区域不均的情况,有助于提高公共服务供给的均等程度。

第四,将他组织NGO进入、退出社区的方式制度化,提高政府、社区与NGO合作模式的稳定程度。本研究显示,NGO通过非正式渠道进入社区是其参与式治理模式的不稳定因素之一。建议在既有项目制的基础上,基层政府可尝试与他组织NGO建立中、长期合作机制,使在社区公共服务供给上已取得一定成绩的NGO得以获得长期合作机会。在社区进入方式制度化的同时,明确退出方式,进一步规范政府、社区、NGO的合作模式。

[1][2] Archon Fung ,and Eric Olin Wright.DeepingDemocracy:InstitutionalInnovationsinEmpoweredParticipatoryGovernance.New York: Verso, 2003.

[3] Eran Vigoda.“From Responsiveness to Collaboration Governance: Citizens, and the Next Generation of Public Administration”.PublicAdministrationReview, 2002, 62(5).

[4] Wampler,B.“When Does Participatory Democracy Deepen the Quality of Democracy? Lessons from Brazil”.ComparativePolitics,2008,41(1).

[5] 张紧跟:《参与式治理:地方政府治理体系创新的趋向》,载《中国人民大学学报》,2014(6)。

[6] 张紧跟:《从抗争性冲突到参与式治理:广州垃圾处理的新趋向》,载《中山大学学报》(社会科学版),2014(4)。

[7][11] 陈剩勇、徐珣:《参与式治理:社会管理创新的一种可行性路径——基于杭州社区管理与服务创新经验的研究》,载《浙江社会科学》,2013(2)。

[8][10] 郑杭生、黄家亮:《论我国社区治理的双重困境与创新之维——基于北京市社区管理体制改革实践的分析》,载《东岳论丛》,2012(1)。

[9] 杨贵华:《转换居民的社区参与方式,提升居民的自组织参与能力——城市社区自组织能力建设路径研究》,载《复旦学报》(社会科学版),2009(1)。

[12][15] 王敬尧:《参与式治理:中国社区建设实证研究》,北京,中国社会科学出版社,2006。

[13] 罗重谱:《“第三条道路”理论与参与式治理模式的构建策略》,载《中共四川省委党校学报》,2008(2)。

[14] 贾西津:《社区参与式治理的理念和原则》,载《中国民政》,2015(3)。

[16] 贾西津:《中国公民参与——案例与模式》,北京,社会科学文献出版社,2008。

AComparativeCaseStudyonParticipatoryGovernanceunderGovernment-community-NGOCooperation

ZHANG Nan-di-yang

(School of Public Administration and Policy, Renmin University of China, Beijing 100872)

Government-community-NGO cooperation has been the recent pattern of participatory governance in China’s urban communities, with communities in charge of program implementation, NGO in charge of technique support and capacity building. Based on comparative study on three urban streets, the article argues that instead of directly getting involved in community affairs, governments turned out to be rule-makers and financial supporters; residents’ committee plays the role of program coordinators; and residents’ demands are included in public service programs with the involvement of NGO. However, cooperation between government, communities and NGO is inherently weak since governments dominate their NGOs’ community entry and the cooperation relies much on informal ties and local cadres’ alteration.

participatory governance; urban communities;government; Non-Government Organization

张楠迪扬:中国人民大学公共管理学院讲师,国家发展与战略研究院政企研究中心副主任(北京 100872)

(责任编辑林间)