深秋悼高莽先生

秦 岚

中国社会科学院外文所

深秋悼高莽先生

秦 岚

中国社会科学院外文所

2009年,高莽在他画的俄罗斯女诗人阿赫玛托娃的肖像前

在金秋双节长假的尾声里,我从编辑部微信群中看到了高莽先生逝世的消息:“2017年10月6日晚22时30分,高莽先生在平静中离开了我们……”这消息一瞬间让我失神,呆滞了许久,才从先生的音容笑貌中回过神儿来,只觉得心痛无比……

与先生的初次相见是在十年前的2007年。当时社科院有一个采访学部委员的项目,我被所里指定采访高莽先生。这项任务让我感到了压力,因为高莽先生是俄罗斯文学翻译领域泰斗级的人物,同时又著述颇丰,写了很多散文随笔,绘画方面也造诣深厚。采访篇幅有限,平均用力很难挖得深入。为此,我怀着不安做了一些功课,希望问题能提得更学术化、更深入一些。

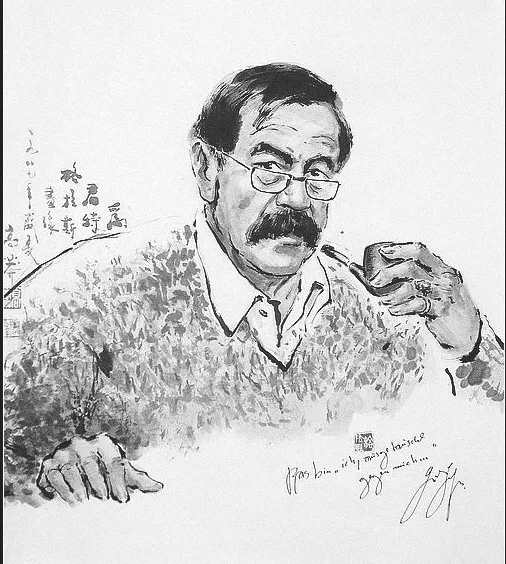

君特·格拉斯画像 高莽作

鲁迅画像 高莽作

还记得第一次见面,我们约了上午9点。可我这个路痴刚刚开车不久,任凭打多少个电话给岚姐(高莽先生的女儿)问路,还是快11点钟才赶到先生家。本来有些紧张的我心里又装满了愧意,打算一进门就施礼道歉。可是,门是先生亲自开的,见到我就一把拉住,哈哈大笑道:“你这个小糊涂啊!从八达岭来啊?”我的紧张和愧意统统跑了,大声说道:“您真是把您家藏得好啊,能找到都是奇迹了啊!”岚姐大笑:“从八达岭找来的,可不就是奇迹!”接着高莽先生向我介绍半躺半卧在沙发上的老伴儿孙老师,岚姐搬出了茶点……我一下子觉得事先准备的围绕着先生对俄罗斯文学的观点啊、翻译理论啊、学术追求啊那一类的问题都问不出口了,而和一位令人尊敬的老人家以及他的家人聊天的愿望涌了上来。是啊,聊聊眼前这位有着大胡子、艺术气质十足的瘦老头的丰富人生不是更难得吗?于是,我们就从“老虎洞”开始聊起来……我先后去先生家五六趟,这个过程中,我喜欢上听这位瘦老头讲故事,他对每个问题的回答都像讲故事。他的叙事本领太好了,任凭故事有三五条线索都不在话下,主次有序、轻重缓急有节奏,观点清晰;观点有时是放在前面讲,有时是在后面亮出来,无论前后,总是能让你鲜明地抓到;举例子更棒,是讲故事的精彩部分,是带着磨缓了的东北口音讲给你听的,是慢条斯理、是家常、是温厚、是洗尽铅华。他的眼皮儿总是有一点浮肿的感觉,可是每到动情之处或者好玩儿、得意之处,那双有点浑浊的瞳仁就焕出神采来,像六七岁孩童似的……在这次“采访”过程中,我也喜欢上了这个家庭,为这个家庭的温暖所感动。

我与高莽先生结缘于这次采访,此后也数度登门拜访过先生。有一次还没有进门,先生就把我带到对门的岚姐房中。进门的左手边墙壁上,挂着一幅装裱好的挂轴,是先生为我画的像!高莽先生指着眼前这两平尺的画像说:“是不是你啊?喜欢不喜欢啊?”那满是温暖笑意的神情,仿佛就在我眼前,今天伸手仍可以触摸到的样子……高莽先生绘画作品中很重要的一部分是为中外文学艺术名人所造的画像,鲁迅、茅盾、曹靖华、普希金、托尔斯泰、泰戈尔、博尔赫斯、大江健三郎……他写他们的故事,描画他们高贵的精神世界与心灵。到高莽先生家,你不知道有哪一位名人会在墙上和你相遇,你也不知道高莽先生会讲给你这“墙上朋友”的哪一段趣事。我在这里第一次遇到的“墙上朋友”是大江健三郎。高莽先生拿出照片让我读大江先生写给《世界文学》的赠诗,并翻译给他听……

还有一次拜访,我是和俄文翻译、中央编译出版社副社长邢艳琦女士同去的。那是一个年初,记得先生说要做一个游戏,让我们写下新一年的愿望,放在盒子里,他到年底最后一天会拿出来看。他说:“一定很好玩儿。你们的愿望实现没有啊?是不是自己会忘记了啊?”我们都写了。我把元旦前夜的梦写上了:“我梦到有一个小小三角脸的鬼(梦里这么觉得),剖开了我的胸膛,拿走了我的心和肺。没有疼痛。我看着他拿走了心和肺,好像有点担心,又像有点高兴地想——没心没肺也许挺好吧。我的愿望就是做一年没心没肺的人看看好不好。”后来《世界文学》60周年庆典,高莽先生来了,我问起他这件事,他说:“别说你做不到没心没肺啊,就连我这么大岁数,想扔也扔不掉呢。”那一天,我带了盛唐轩的布老虎送给他,我们的合影和这“扔不掉心和肺”的对话,一起留在了镜头中,也留在我的记忆里。

从前年开始,《世界文学》编辑部着手一项采访老一辈翻译家的工程,将他们的成就与精神品格梳理成章,将其影像资料抢救性地录制下来,保留起来,传给后代。关于高莽先生的文字书写让我承担。去年给高莽先生贺91岁生日的时候,面对着老人家,我对《世界文学》现任主编高兴说想在采访录中补充一些内容。确实还有许多问题,我一直想听先生谈一谈,比如他从俄罗斯的墓园入笔刻画俄国的作家们,关于生死他一定有自己独特的觉悟……虽有这些想法,我却像永远长不大似的,觉得高莽先生不会轻易离去,结果,先生突然就走了,让这愿望成了遗憾。“宿善不祥”,此之谓也。遗憾虽然簇新,却已经无法补救。

高莽与夫人孙杰

在我内心,非常感谢社科院外文所给了我采访高莽先生的机会,让我有机会亲近《世界文学》的前辈,偏得了一份美好的心灵交流与滋养;听先生回忆《世界文学》往事,我不时地觉得走入《世界文学》编辑部是个值得珍惜的缘分,使我也能做一名花匠,和我们这代同事继续茅盾、冯至、高莽等前辈们手里的活计,打理《世界文学》这方天地,从世界文学大花园采集鲜花,呈献给社会。

这会儿,我带着心痛和遗憾追忆着高莽先生。先生应还没有走远,能听得到我的祝福:祝先生一路走好!感谢先生为这个世界留下的丰富的精神财产!您温暖的老虎洞,将一直温暖人心!

责任编辑/胡仰曦