《职官分纪》的官制史文献价值

汪 卉,龚延明

(浙江大学 古籍研究所,浙江 杭州 310028)

《职官分纪》的官制史文献价值

汪 卉,龚延明

(浙江大学 古籍研究所,浙江 杭州 310028)

《职官分纪》是北宋中后期人孙逢吉所编著的类书,搜采史料十分丰富,具有较高的文献价值。作为一部宋代类书,该书著录的诸文献源于宋代及宋代以前版本。该书收录的自先秦至北宋前期佚书、异文,可用以网罗佚文,校勘以中华书局点校本正史为代表的传世文献。其所著录的北宋元祐以前官制史料,采自宋代当时所能见到的官修《实录》《国史》《官品令》,十分宝贵;其所保存的《元祐令》虽不完整,但乃迄今为止唯一保存下来的北宋《官品令》,是研究宋代官制史必备的参考资料。

北宋;职官分纪;职官类类书;元祐令

类书发展至宋代,成为书籍诸体中不可忽视的一员。张涤华在其《类书流别》中指出:“类事之书……总其最盛,厥有三期:曰齐梁,曰赵宋,曰明清。”①赵宋最引人注目的类书无疑是由《太平御览》《册府元龟》《文苑英华》组成的“三大书”。而在这些官修类书之外,与之相辉映的则是中下层知识分子所著的类书,《职官分纪》即其中一种。

一、 辑校宋以前史书中职官资料的学术价值

从宋代《职官分纪》成书至今,已近千年,而其所收书籍的产生时间则更为久远。在漫长的岁月中,由于兵祸、火灾、人为销毁以及其他种种原因,《职官分纪》的一些引书逐渐散佚,如《献帝春秋》、《续齐谐记》、《晋中兴书》、王隐《晋书》、傅畅《晋诸公赞》、袁崧《后汉书》、祖冲之《天文录》等。后人为了一睹这些书籍的原貌以帮助学术研究,需要开展辑佚工作。据此以辑佚文特别是宋以前的职官资料,正是《职官分纪》这样的类书的价值所在。

申文炳《续翰林故事》已佚,不仅诸目录书中少有记载,其佚文亦鲜见。《职官分纪》所收的明确标为《续翰林故事》的引文共两条。在这两条外,“非廊庙之器”条后还有未标出处的引文,其中一部分不见于其他典籍,根据《职官分纪》的通例,怀疑这些无出处者皆是《续翰林故事》的文字。

还可据《职官分纪》以辑《旧五代史》的佚文。如卷三十五《左右羽林军》所收的一条文字就不见于辑本《旧五代史》:

《五代史》:梁开平元年,改左右长直为左右龙虎军,左右内衙为左右羽林军,左右坚锐夹马突将为左右神武军,左右亲随军将马军为左右龙骧军。二年,改左右天武为左右龙虎军,左右龙虎为左右天武军,左右天威为左右羽林军,左右羽林为左右天威军,左右英武为左右神武军,左右神武为左右英武军。前朝置龙虎等六军,谓之卫士。至是,以天威、天武、英武等六军,易其军号而任勋旧焉。②

《职官分纪》具有较高的校勘价值,其原因有二:第一,该书成书于北宋,所据诸书必为北宋或者宋以前版本,与今人所见版本当有所不同,更加接近古籍的原貌。第二,编者孙逢吉重视版本比较,收录文献较审慎。有时,孙氏还对引书的文字进行了校勘,如卷十六《著作佐郎》“有史才”条云:

晋陵朱凤、吴郡吴震白首衡门。华谭为监,知有史才,荐之,并称职。按:《华谭本传》云:“并学行清修,老而未调,谭皆荐为著作佐郎。”无有“史才”文。③

有时他则记录下不同版本的异文,如卷十五《翰林学士承旨、翰林学士》引李肇《翰林志》云:

建礼门内得神仙门,神仙门内得明光殿,神仙殿内得省中(“内得省中”,一本作“自门下省中书省”)。④

又如卷三十三《四征将军》之“先身陷阵”条:

《魏志》:张辽,字文远,为征东将军。征孙权,被甲持戟,身先(一作“先登”)陷阵,冲垒入,至麾下。⑤

《职官分纪》的部分史料来源于正史及宋代官修史书,其中的异文可补正目前通用的中华书局点校本正史及《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)、《宋会要辑稿》等的阙误。兹举十例如下:

(1)《后汉书》志二十八《百官五》云:“凡县主蛮夷曰道。公主所食汤沐曰(国)[邑]。”⑥

“县主”之“主”,《职官分纪》卷四十二《县令》引《后汉百官志》中无。⑦按:《汉书》卷十九上《百官公卿表上》谓:“列侯所食县曰国,皇太后、皇后、公主所食曰邑,有蛮夷曰道。”⑧《通典》卷三十三《职官十五》所载略同。⑨《后汉书》之“主”字,应据《职官分纪》删。

(2)《周书》卷四十二《萧撝传》云:“三年,出为上州刺史……尝至元日,狱中所有囚系,悉放归家,听三日,然后赴狱。主者固执不可。撝曰:‘昔王长、虞延见称前史。’”⑩

按:“王长”,《职官分纪》卷四十《刺史》作“王长文”。王长文,《晋书》卷八十二有传,谓“字德叡,广汉郪人”。又《华阳国志》云:“王长文,字德儁,广汉郪人也……元康初,试守江原令。县收得盗贼,长文引见诱慰。时适腊晦,皆遣归家。狱先有系囚,亦遣之。谓曰:‘教化不厚,使汝等如此,长吏之过也。蜡节庆祈,归就汝上下,善相欢乐。过节来还。当为思他理。’群吏惶遽争请,不许。寻有赦令,无不感思。”可知,称前史而放囚归家者为晋人王长文,应依《职官分纪》于“王长”后增“文”字。

(3)《隋书》卷二十八《百官下》:“上上州,置刺史,长史……并佐史,合三百二十三人。上中州,减上州吏属十二人。”

按:“上州”,《职官分纪》卷四十《总州牧》引《隋百官志》作“上上州”。《隋书》本条叙隋初九等州所设官吏,当时的九等州制承自北齐。《通典》卷三十二《州牧刺史》:“北齐制州为上中下三等,每等又有上中下之差,自上上州至下下州凡九等……隋雍州置牧,余州并置刺史,亦同北齐九等之制。”因此,上上州与上中州均为上州的组成部分,谓“上中州,减上州吏属十二人”不确。又《隋书》同卷下文载九等郡的官吏构成,云:“郡,置太守,丞……并佐史,合一百四十六人。上中郡,减上上郡吏属五人。”文例与前引《隋书》略同,可知“上州”应据《职官分纪》改为“上上州”。

(4)《旧唐书》卷十八下《宣宗本纪下》云:“(大中元年)二月丁酉,礼部侍郎魏扶奏:‘臣今年所放进士三十三人。’”

按:“三十三人”,《职官分纪》卷十《礼部侍郎》之“留心贡举”条作“二十三人”。《登科记考》卷二十二所收魏扶奏文及是年登科人数俱作“二十三人”;《唐会要》卷七十六《贡举中·进士》谓“大中元年正月,礼部侍郎魏扶放及第二十三人”。据此,《旧唐书》卷十八下《宣宗本纪下》之“进士三十三人”应据《职官分纪》改为“二十三人”。

(5)《旧唐书》卷四十四《职官三》:“(太常寺)少卿二人(正四品)。”

按:《职官分纪》卷十八《(太常)少卿》引《唐职官志》云:“少卿二人(正四品上)。”唐代官品,“自四品以下,亦分上下阶,大抵多因隋制”。如《旧唐书》卷四十四《职官三》所载太常少卿之外的八寺少卿官品皆为从四品上。又《旧唐书》卷四十二《职官一》所载太常少卿官品作“正第四品上阶”。《新唐书》卷四十八《百官三》、《通典》卷四十《职官二十二》所载唐太常少卿均为“正四品上”。因此,《旧唐书》的“正四品”后应据《职官分纪》补“上”字。

(6)《旧唐书》卷四十四《职官三》:“凡春秋二分之月,上丁释奠于孔宣父……祭酒为初献,司业为亚献。”

按:《职官分纪》卷二十一《祭酒》引《唐职官志》“司业为亚献”后尚有“博士为终献”句。古代祭祀有三献官,即初献、亚献、终献,掌以爵酌献。祭奠礼亦有三献,《旧唐书》卷二十四《礼仪四》云:“(贞观)二十一年……(许)敬宗等又奏曰:‘今请国学释奠,令国子祭酒为初献,祝辞称皇帝谨遣,仍令司业为亚献,国子博士为终献。’”又《大唐郊祀录》卷二言有司释奠孔宣父庙三献甚详,谓:“《开元礼》本曰:‘孔宣父庙有司摄事,以祭酒为初献,司业为亚献,博士为终献。’至开元二十七年,诏册为王,因改以太尉以下充献。”盖孔子原称“孔宣父”,至开元二十七年(739)改称“文宣王”,此后则无“释奠于孔宣父”之说。据此,则《旧唐书》显然脱漏“博士为终献”句,应据《职官分纪》补。

(7)《旧唐书》卷四十四《职官三》:“太子左右监门率府:率各一人(正四品上),副率各一人(正四品上)。”

副率官品,《职官分纪》卷三十《左右监门率府率副率》引《唐职官志》作“从四品上”。按:《旧唐书》卷四十二《职官一》云:“正第四品上阶……太子……左右监门率府率……从第四品上阶……太子……监门副率。”《通典》卷四十《职官二十二》所载《大唐官品》及《唐六典》卷二十八《太子左右卫及诸率府》所载左右监门率府率、副率官品皆同。据此,《旧唐书》卷四十四的太子左右监门率府副率官品应据《职官分纪》改为“从四品上”。

(8)《新唐书》卷一百五《韩瑗传》:“褚遂良贬潭州都督,明年瑗上言:‘昔微子既去,殷以亡;张华不死,晋不及乱。’”

《职官分纪》卷六《侍中》“谏王后之废”引此条,于“殷”前有“辛”字。按:自“微子既去”至“晋不及乱”,本应四字为句,“殷”前显然脱漏一字。商代人称纣王为帝辛,故依《职官分纪》,宜于“殷”前补“辛”字。

(9)《长编》卷二百二十七云:“丙辰,枢密院编修《经武要略》,秘书丞、馆阁校勘王存……并检详枢密院诸房文字。存,兵房……礼遇、添给、日直、人从、出谒之禁,视中书检正官。”

《长编》是李焘据《国史》《实录》等编成的编年体史书,此条所叙之事又见于《职官分纪》卷十二《检详官》,“日直”作“白直”。按:由“礼遇”至“人从”,实皆检详官的相关待遇,而“白直”是官员吏役的一种。《宋会要辑稿·职官二七之二九》云:“(绍兴)十年十一月,诏:‘左宣教郎郑昌龄除太府寺主簿……所有本官请给、人从、白直,并依太常寺已得指挥。’”可知“请给”“人从”、“白直”性质一致。又同书《职官六之一九》:“淳熙十三年十二月九日,诏:‘检详所减……白直兵士二人。’”可知检详所有白直兵士。据此,《长编》之“日直”恐应作“白直”。

(10)《太宗实录》卷七十九:“(原阙)以诗戒之。易简恐惧,每入直,不敢复饮酒。或休假在私第,宾客候之,常醉矣,以致其死。上曰:‘易简果以酒败,可惜也。’雅善笔札,好谈诮,所著《文房四谱》及文集二十卷,行于世。”

《太宗实录》所阙的前一部分,应当是所附《苏易简传》的主要内容。而《职官分纪》卷十五《翰林学士》“果以酒败”条载此事,谓:“易简性嗜酒,在翰林日,上尝以诗戒之,易简恐惧,每入直,不敢复饮酒。或休假在私第,宾客俟之,尝醉以至其死。上曰:‘易简果以酒败,可惜也。’”其中“候”字《职官分纪》作“俟”,“常”作“尝”,且无“矣”字。“候”“俟”形近义同,“常”“尝”两字古代可通用,《职官分纪》此条很可能源自《太宗实录》。又,“果以酒败”条上,有“特受眷遇”条,云:“苏易简由知制诰入为学士,年未三十,属文初不达体要。及掌诰命,颇自刻励,在翰林七八年,特受眷遇,敻绝伦等。”同事见于《宋史》卷二百六十六《苏易简传》及《长编》卷三十四“太宗淳化四年十月辛未”条,但叙事、文字均较《职官分纪》简省。既然“果以酒败”条有可能出自《太宗实录》,则此条或许也出自同书。

上述十例反映了《职官分纪》所收的异文在史籍校勘中的价值,而这些例子多与职官制度有关,体现了该书在史书官制资料校订上的重要作用。此外,《职官分纪》还被用于校勘《唐六典》《春明退朝录》《东斋记事》等书,业已取得了较为丰硕的成果,此处不再赘述。

二、 提供北宋哲宗元祐以前宋代职官史料的学术价值

《职官分纪》未标出处的宋代史料中,相当一部分有明确证据出自宋代官修史书。从目前宋代官修史书的存佚状况看,仅存的只有《宋会要辑稿》和《太宗实录》:前者本来就是徐松等据《永乐大典》著录的宋代《会要》采编而成,不仅篇幅难复旧观,又将众多宋代《会要》内容重新组合在编者所设置的门类中,材料丛杂破碎,不可避免地出现了辑录和抄写上的失误;后者则系残篇,原书80卷,今仅存20卷。因此,作为一部汇集了宋代官修史书文字的类书,《职官分纪》颇具史料价值。

首先,从横向上看,该书不仅由内至外记载了诸行政、侍从、地方机构及文武官员构成,还对宋代文阶、武阶、散官、勋官、功臣、谥号、封爵、杂压等制度做了介绍,涵盖内容丰富。从纵向上看,该书的内容又可概括为职官制度及仕林故事两方面;前者作为孙逢吉关注的重点,依时间顺序以大字正文的形式呈现在读者面前,体现了该书作为职官类书籍的专业性。特别是其中的宋代史料,多以“国朝”两字起首,线索清晰。

其次,虽然从该书继承《通典》类目、著录了元丰改制以后以官司职掌为代表的宋中后期官制来看,孙逢吉撰此书确实是为了反映元丰官制,但同时他也没有忽略元丰改制以前的官司设置,甚至大多数条文记述的仍是元丰以前的制度。如元丰改制将三司废除,但《职官分纪》仍以卷十三整卷的篇幅记载了此机构的官员设置情况;而同为元丰新制所废除的谏院,孙氏也在该书卷六做了说明。这一情况的背后既有孙氏苦于元丰以后材料缺乏的无奈,更是孙氏注重职官制度演变过程的体现。如该书不仅记载了宋前期官司的职掌,同时还记载了元丰以后职能得以重新恢复的三省、六部、九寺、五监职掌。其卷五《总三师三公宰相官属》云:

孔目房掌文武升朝官及刺史以上、少尹、上佐、卫佐、技术、堂后进奏除授,知州、通判差遣之事。

卷九《户部尚书》则称:

国朝户部左曹掌天下诸路州县户口、农田、贡赋、税租之政令,及孝义、婚姻、继嗣、良贱、田务、劵债、酒曲、园宅凡课入之事。右曹掌常平免役之政令,坊场、河渡、水利、伍保、没官田产、义仓、赈济、公使之事并皆隶焉。

前者反映的是元丰改制以前尚未废罢中书门下时五房之一孔目房的职掌;后者反映的则是元丰官制实施之后,三司职权罢归户部左右曹的状况。

《职官分纪》所载的一些宋前期官制,更为他书所不见。宋代官品以元丰改制为界,存在着两种截然不同的体系:北宋前期继承唐制,官品计有30阶;改制以后则罢去上、下阶,计有18阶。《宋史》曾提到北宋前期官品承袭唐令的情况,著录的文武散官官品也与唐代官品类似,呈现出品分正从、上下的模式,但是该书所载的北宋前期官品仍然相当不全面。而《职官分纪》卷十七、三十二、三十八、四十、四十二等卷,为我们提供了大量分为上下阶的北宋官品。如卷三十八《(开封府)尹少尹》云:“国朝开封府尹一人,从三品;少尹二人,从四品下。”这些材料不仅在一定程度上弥补了北宋前期官品资料较少的缺憾,还证明了北宋前期的品阶制度确实继承了唐令所规定的唐代制度。

再次,《职官分纪》对于部分职官史事的记载,较其他书籍更加详确。《春明退朝录》记载了这样一件事:

贾直孺在翰林,建言:皇子不当为检校师、傅。乃诏止除检校太尉。

在宋代,检校官虽是虚衔,但检校师、傅名义上仍是皇帝的老师,以皇子为帝师,于情于理并不妥当,故皇帝采纳了贾黯的建言。孙逢吉在编《职官分纪》时,注意到了《春明退朝录》所记录的这一事件,将其收入该书卷二的《三公(三师)》。值得一提的是,在此条之前,《职官分纪》还著录了与此相关的一则宋代诏书:

国朝治平二年诏:自今皇子及宗室卑属除检校师、傅官者,随其迁序,改授三公,仍俟加恩改授。

按:贾黯建言之事,详载于《长编》《宋史》等书,但有关诏令《长编》仅作“诏可”,《宋史》则云“候将来,因加改正”。而《职官分纪》的这则诏书,不仅为同书所载《春明退朝录》的引文提供了时间,还为贾黯上书一事提供了较为完整的最终环节。

相似的例子还有,《长编》卷五十七云:

上以三司吏人能否杂混,命宫苑使刘承珪等与本司使副同加试验,裁定合留人数。三部并诸司定留八百九十人,其书计非精或尝负罪犯者列名以闻。上念其祗役岁久,量其事状,并补三班及镇职焉。

《职官分纪》卷十三《三部诸司属吏》亦载此事,但较《长编》的记载更准确。“八百九十人”,《职官分纪》作“八百九十七人”,并详列诸司所定合留人数于后,谓:

盐铁百五十六人,度支百八十二人,户部二百一十七人,三勾院百人,都磨勘司三十四人,都主辖支收司二十三人,拘收司四十人,都凭由司四十九人,都理欠司四十六人,开拆司五十人。

而《长编》的“镇职”,《职官分纪》作“借职”。所谓“借职”,是宋武阶三班小使臣的最低阶,而无“镇职”之说。《长编》之“镇职”应据《职官分纪》改为“借职”。

又如该书对权知开封府事的记录,《宋史》仅云:“牧、尹不常置,权知府一人,以待制以上充。”而《职官分纪》卷三十八《权知(开封)府事》则谓:

国朝尹阙,则置权知开封府事一人,以少卿以上充,兼功德事及畿内劝农使。

不仅说明权知开封府是开封府尹阙员时所设的,还指出这一职位兼功德事,并带劝农使的职衔。

再如《职官分纪》卷四十七《淮南浙江荆湖路都大发运使副使都监》云:

总的来说,《职官分纪》著录的北宋哲宗元祐以前宋代职官史料不仅内容丰富,而且其中相当部分材料为其他史籍所失载,对宋代官制研究具有重要意义。

三、 收录北宋法典《元祐令》的史料价值

《职官分纪》的史料价值,突出地体现在该书收录了以《元祐官品令》和《元祐仪制令》为代表的《元祐令》条文。北宋的令,目前存世的有《天圣令》。过去学界认为《天圣令》已经亡佚,至1998年,戴建国发现天一阁收藏的明抄本《官品令》就是《天圣令》,才使得人们能够重新认识这部法典。虽然长期以来人们把“官品令”误当成《天圣令》的名称,但《天圣令》的《官品令》实际已经佚失了。而《职官分纪》所收录的较为完整的《元祐官品令》,是目前仅存的北宋官品令,这正是其价值所在。

《元祐官品令》及《元祐仪制令》是北宋综合性法典《元祐敕令格式》的一部分。《元祐敕令格式》是《元丰敕令格式》之后的第一部敕令格式,于元祐元年(1086)三月己卯(二十四日)下诏编修,至二年十二月壬寅始刊印颁行,其中有令1020条,共25卷,即《元祐令》。

由于《元祐敕令格式》是旧党执政时的产物,到了徽宗崇宁年间(1102—1106),下诏追复元丰法制并禁毁了这部法典:

七月二十六日,中书省[言]:“检会崇宁元年七月六日奉圣旨:‘编敕更不编修,并依《元丰敕令格式》施行。其元祐后来所编修更不施行,仍并毁板。’七月九日奉圣旨:‘并依《元符敕令格式》施行,其今年七月六日指挥更不行用。所有《元祐敕令格式》及元符三年以后冲改《元符敕令格式》续降指挥,并板并行毁弃。’”

至南宋中期,《元祐敕令格式》大概已不多见,李焘在其《长编》中感叹道:“《元祐敕令》,崇宁元年七月十日诏并行毁弃,今诸州法司亦往往无之,恐因循失坠。”李焘所撰徽宗、钦宗《长编》成于淳熙年间(1174—1189),由于徽宗时对《元祐敕令格式》的人为禁毁,作为应有此书的各州司法机构反而保存较少,该法典的组成部分之一《元祐令》恐怕也不能例外。

《元祐令》目前已经亡佚,其内容、体例亦未见记载。而《职官分纪》所引的200余条《元祐令》可帮助我们了解这部法令,特别是其组成部分《官品令》的基本面貌。

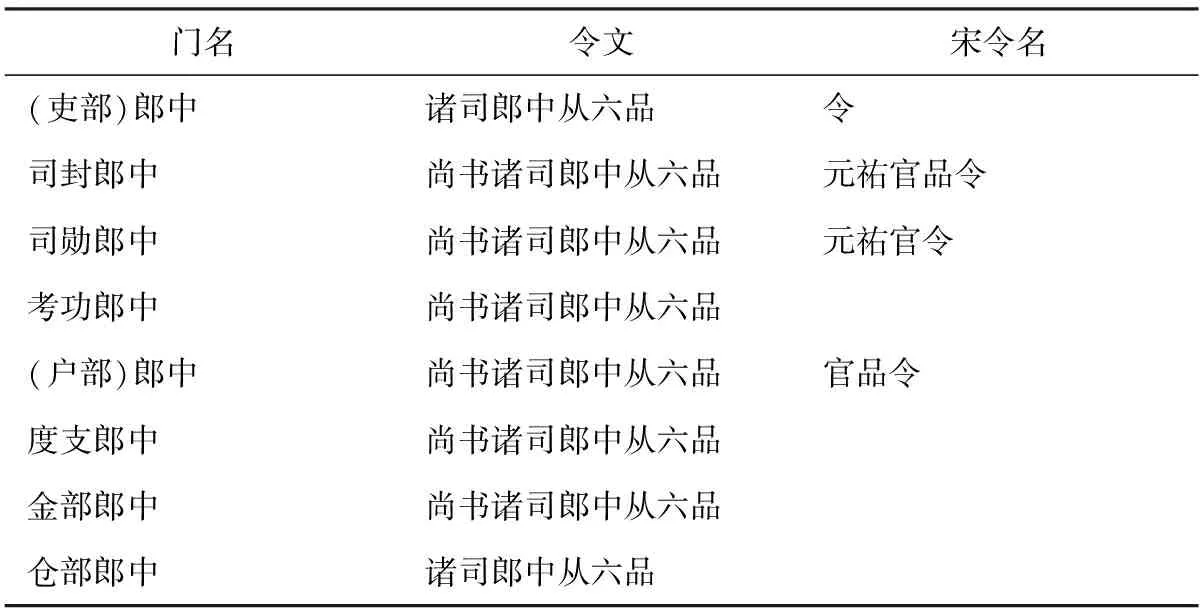

文渊阁本《职官分纪》共收宋代令文262条,均反映宋代官制。在引用宋令时,《职官分纪》使用了“令”“官品令”“元祐令”“元祐官令”“元祐官品令”五种名称,令人颇感混乱。其中标为“元祐官令”者仅一例,据台北“国家图书馆”藏本乃“官”后脱“品”字所致,实际上仍属《元祐官品令》的内容。同时正如《官品令》是《天圣令》的首篇,“官品令”“元祐官品令”显然分别是“令”“元祐令”的组成部分。那么,“令”“官品令”与“元祐令”“元祐官品令”是否存在某种关联呢?罗祎楠通过比对《职官分纪》所载的“国朝官品令”与《宋会要》所引《神宗正史·职官志》发现,“国朝官品令”并非元丰官品令,并据此判定“国朝官品令”属“元祐官品令”。事实上,在《职官分纪》卷九所载的诸宋代令文中,我们可以看到几种宋令名称的混用。该卷共收录涉及尚书诸郎中的令文8条,但所标示的引书却有不同,现将这些令文搜集起来,制成表1:

表1 《职官分纪》卷九著录宋令表

这些条文的内容除了《(吏部)郎中》与《仓部郎中》较其他条少“尚书”两字外,其余均别无二致,说明这些令文应当出自同一史源,而标示的引书却有“令”“元祐官品令”“元祐官令”“官品令”四种之多。可见在《职官分纪》中,“令”“官品令”即“元祐令”“元祐官品令”的别称。

在《职官分纪》所收宋令中,大部分与官员官品相关,应属《元祐官品令》。这200余条令文数量繁多,涉及面广,较全面地反映了北宋元祐年间官阶制度的面貌。对比《庆元条法事类》,《职官分纪》所收《元祐官品令》涉及职官覆盖《庆元条法事类》收录《庆元官品令》职官的一半以上,此外还有一些条文超出《庆元官品令》的范围。换言之,《职官分纪》所收《元祐官品令》与目前存世的《庆元官品令》有公共元素而互不包含。之所以出现这种状况,不外乎两点原因:

第一,《职官分纪》对《元祐官品令》并非全文采用。根据《庆元官品令》可知,当时的官品令依内容的不同实际由职官官品与职官总称两部分构成,而《职官分纪》所收《元祐官品令》包含了这两部分内容。按理来说,职官总称中所涵盖的职官,其官品在职官官品部分应有体现,但事实并非如此。如《职官分纪》卷二《三公(三师)》称“《元祐令》:诸太师、太傅、太保为三师,太尉、司徒、司空为三公”,而无官品。又《宋会要辑稿》云:“又奏:‘伏见《元丰官制》,以太师、太傅、太保为三师,太尉、司徒、司空为三公……系正一品。’”由于元祐制承元丰制,三师、三公应当是有官品的,《职官分纪》于此六官有可能收录不全。

第二,从宋哲宗到宁宗之间的百余年间,职官制度虽无大的变化,却仍存在小的调整。如宣奉大夫、正奉大夫元祐中均未置,自宋徽宗后才设置,故两官见于《庆元官品令》而未见于《职官分记》;又如中书门下省检正诸房公事始置于高宗建炎三年(1129),故同样未见于《职官分纪》。侍中、中书令及尚书令、左右仆射的官品见于《职官分纪》所收《元祐官品令》而不见于《庆元官品令》,则是孝宗乾道八年(1172)“改左、右仆射为左、右丞相,去侍中、两令之名,遂为定制”的缘故。

正因为《职官分纪》所收《元祐官品令》较完整,遂使该书成为研究者借以系统了解元丰改制以后品阶制度特别是元祐官品的重要依据。

此外,《职官分纪》著录的《元祐官品令》还可用于爵制研究。

《宋史》对爵制记载颇有矛盾处,其卷一百六十三《职官三》云:“列爵九等:曰王,曰郡王,曰国公,曰郡公,曰县公,曰侯,曰伯,曰子,曰男。”计有9等爵。卷一百六十九《职官九》则云:“爵一十二:王、嗣王、郡王、国公、郡公、开国公、开国郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男。”则是12等爵。记载宋代爵制的还有《宋会要辑稿》所引《神宗正史·职官志》,云:“列爵有九:曰王,曰郡王,曰国公,曰郡公,曰县公,曰侯,曰伯,曰子,曰男。”与前述《职官三》所载同。《群书会元截江网》记录的元丰爵制与《神宗正史·职官志》大致类似,唯郡公以下诸爵前皆有“开国”两字。《庆元条法事类》所引《庆元官品令》的爵制则大致是:王正一品,嗣王、郡王、国公从一品,开国郡公正二品,开国县公从二品,开国侯从三品,开国伯正四品,开国子正五品,开国男从五品。

由于史料记载的不一致,研究者对宋代爵制产生了不同的看法。如龚延明认为,北宋前期确实存在12等爵,而郭桂坤、陈希丰则认为12等爵是后人对“开国公”“郡公”“开国郡公”认识不清造成的误解。相对于北宋前期疑窦丛生的爵制记载,《职官分纪》所引《元祐令》可谓十分清晰:“王正一品,嗣王、郡王、国公、公从一品,开国县公从二品,开国侯正三品,开国伯正四品,开国子正五品,开国男从五品。”这则令文的特出之处有三:一是除“国公”后应当脱漏一“郡”字外,其余9等爵的爵名均比较明确,共计10等爵。二是由于是《元祐令》的内容,其所反映制度必为元祐二年十二月以前之制;三是来源明确,是官方编制的著于法典的材料。如果进一步将该令与同样明确说明了时间节点的《神宗正史·职官志》《群书会元截江网》《庆元官品令》比较,则容易发现两方面情况:其一,从元丰官制到元祐官制实现了由9等爵向10等爵的转变,在此期间,濮阳郡王宗晖晋封为嗣濮王,或是完成这一转变的关键因素。其二,《庆元官品令》基本继承了《元祐官品令》的相关规定,不过,这两种令文均有开国县公的情况,与两宋未见开国县公的史实是相违背的。上述情况反映了在宋代,著于法律条文的爵制既有与现实密切相关的一面,又在某些情况下显示出与实际施行的制度的不一致。总之,对于宋代爵制的讨论,不能忽视《职官分纪》所引的《元祐令》。

《元祐仪制令》,诸书未见记载,文渊阁四库全书本亦已经佚去,而见于台北“国家图书馆”藏本的末尾,今迻录如下:

太师,太尉,太傅,太保,司徒,司空,侍中,中书令,尚书令,尚书左、右仆射,开府仪同三司,知枢密院事,门下侍郎,中书侍郎,特进,观文殿大学士,太子少师、少傅、少保,御史大夫,观文殿学士,资政殿大学士,吏部尚书,户部、兵部、工部尚书,金紫光禄、银青光禄大夫,太□□吾上将军,节度使,翰林学士承旨,翰林学士,资□□明殿学士,龙图、天章、宝文阁学士,左、右散骑常□□史中丞,尚书六曹□□,枢密直学士,龙图、天章、□□阁直学士,□□□□□□□,左、右骁□□□□□□□牛卫上将军,太子宾客,给事,给事中,书舍人,□□□夫,节度观察留后,左、右谏议大夫,龙图、天章、宝□□待制,太中大夫,太常、宗正卿,秘书、殿中监,观察□□大夫,光禄、卫尉、太仆、大理、鸿胪、司农、太府卿,□□□夫,内客省使,枢密都承旨,国子祭酒,太常、宗□□□,秘书、殿中少监,延福宫使,景福殿使,入内内使□□都知,内侍省左右班都,客省使,太子左、右庶子,引□使,防御、团练使,诸州刺史,左、右金吾以下诸卫大将军,驸马都尉,少府、将作、军器监,都水使者,七寺少卿,朝议大夫,左、右司郎中,国子司业,宣庆使,入内内侍省都知,内侍省左、右班都知,四方馆使,太子少詹事,左、右谕德、宣政,入内内侍省副都知,内侍省左、右班。

长期以来,学术界对于元祐间杂压或者说合班制度的研究,往往依凭对现存文献特别是《宋史·职官志》所载的合班制度的分析与推论。在近年来学者对《职官分纪》所引《元祐官品令》的研究工作中,以李昌宪的探讨较为深入和全面,特别是其《宋朝官品令与合班之制复原研究》一书,试图通过据元丰合班之制复原元祐合班之制应包含的诸官来补正《元祐官品令》,取得了大量成果。但是,由于没能见到《职官分纪》所收的《元祐仪制令》,使他所复原的元祐合班之制存在一些遗憾。例如其叙当时官制云:“元祐官制最重要的变动,就是金紫光禄大夫以下、京朝官以上的阶官悉分左右……元祐三年二月癸未,诏自今朝议、中散、正议、光禄、银青光禄、金紫光禄大夫并置左右。”但上述制度并非《元祐仪制令》的内容。总之,由于《元祐仪制令》的发现,我们对元祐年间合班制度的考察有了新的依据,该令所载“诸文武官杂压之序”虽然不够完整,但它的出现,将澄清一些误解,为学者研究元祐合班制度及《元祐令》提供坚实的基础。

此外,《职官分纪》中还收录三条标为“元祐令”的条文,今附于下:

诸官员不得容人过称官号,有检校兼官者听从高称(曾任职事者许称职事官)。

诸赠官,父(按,疑“官”“父”两字倒)者不得过金紫光禄大夫、节度使、诸卫上将军;若身任或父曾任待制、中散大夫、上将军、景福殿使、客省使以上及正任防御使、遥郡观察使者不得过三公;其父曾任一品及执政官、节度或身应封赠,父为武职者,须身由武职换授;及父、祖曾任武职或军职,其武臣欲封赠父为文资者,须身由文资换授;及父、祖曾任文资,或父曾得郊,方许陈乞。

诸封郡县君,钜鹿、乐安、寿春、仙游、万岁、万寿皆避之。

这三条文字的相似令文,前一条见于《庆元条法事类》卷三《职制令》,后两条则见于《封赠令》。据此推断,三者有可能是《元祐仪制令》与《元祐官品令》之外的《元祐令》文。

四、小结

《职官分纪》是现存最早的职官类类书,该书采用先职官制度后仕林故事的结构,以制度提纲挈领,以时间分列先后,体例设置合理,使南宋学者陈振孙做出了“其条例精密”的高度评价,是一部具有鲜明专业性的书籍。翁方纲称:“如有心力者,但取共所载宋初官制抄为一编,以资考《宋史》,是亦简而有要也。”这是对《职官分纪》官制史文献价值的中肯评价。事实上,清代学者对《职官分纪》在官制研究中的重要作用已有深刻认识,如钱大昕云:“三史取材……职官则有孙逢吉、陈骙、徐自明、许月卿。”莫伯骥谓:“伯骥草创《官史》一书,取材于彦同遗作者实繁,千金颔珠,往往探得。”但颇显尴尬的是,长期以来,学界忽略了对《职官分纪》本身的研究,使得对该书的面貌缺乏清晰的认识,《职官分纪》的研究整理工作迫在眉睫。

注释:

①张涤华:《类书流别(修订本)》,商务印书馆1985年版,第24页。

②(宋)孙逢吉:《职官分纪》卷三十五《左右羽林军》,中华书局1988年影印文渊阁四库全书本,第655页。

③《职官分纪》卷十六《著作佐郎》,第398页。

④《职官分纪》卷十五《翰林学士承旨、翰林学士》,第339页。

⑤《职官分纪》卷三十三《四征将军》,第624页。

⑥(南朝·宋)范晔:《后汉书》志二十八《百官五》,中华书局1965年版,第3623页。

⑦《职官分纪》卷四十二《县令》,第786页。

⑧(汉)班固:《汉书》卷十九上《百官公卿表上》,中华书局1964年版,第742页。

⑨(唐)杜佑:《通典》卷三十三《职官十五》,王文锦、王永兴、刘俊文、徐庭云、谢方点校,中华书局1988年版,第917页。

⑩(唐)令狐德棻,等:《周书》卷四十二《萧撝传》,中华书局1971年版,第752页。

TheDocumentaryValueofZhiGuanFenJiintheHistoryoftheOfficialSystem

WANG Hui, GONG Yanming

(Research Institute for Ancient Books, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)

ZhiGuanFenJi, written by Sun Fengji in late Northern Song Dynasty, collected large amount of historical materials and had high documentary value. As a reference book with material taken from various sources and arranged according to subjects, the book contained some ancient books without titles and variant versions of some books. It is helpful to correct mistakes in the ancient books such as the official history collated by Zhong Hua Book Company. Documentary materials of the history of the official system prior to the Yuan You period of Northern Song Dynasty were originated from official books such asShilu,GuoshiandGuanpinLing. Although theYuanyouLingis incompletely reserved, it contains the onlyGuanpinLingof the Northern Song Dynasty and is indispensable for the research of the official system during the Song Dynasty.

Northern Song Dynasty,ZhiGuanFenJi, classified books of the official system,YuanyouLing

K244

A

1004-8634(2017)06-0143-(10)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.06.019

2017-04-29

国家出版基金资助项目;浙江省社科规划立项课题“宋代史家孙逢吉及其《职官分纪》研究”(13JDSX02YB)

汪 卉,江西崇仁人,浙江大学古籍研究所,主要从事中国古代职官科举文献研究。龚延明,浙江义乌人,浙江大学古籍研究所暨宋学研究中心教授,主要从事中国古代职官科举研究。

(责任编辑:藏 峪)

——《两汉三辅研究:政区、职官与人口》评介