亚洲国际大都市高等教育国际化发展比较

李 梅

(华东师范大学 教育学部高等教育研究所,上海 200062)

亚洲国际大都市高等教育国际化发展比较

李 梅

(华东师范大学 教育学部高等教育研究所,上海 200062)

比较新加坡、香港和上海三座亚洲国际化大都市的六所研究型高校在学生国际化、师资国际化、课程国际化和国际合作办学上的进展,并结合文献和政策分析,归纳了三地高等教育国际化发展的特点、路径和模式。通过借鉴新加坡和香港的经验,提出推进上海国际化进程的相关建议。研究发现,较之新加坡和香港的外向型高等教育国际化发展模式,上海实践的是内向型高等教育国际化发展方式,未来需要重视学术理念和经济理念,转向内向型和外向型并重的高等教育国际化发展模式。

新加坡;香港;上海;高等教育;国际化

20世纪80年代以来,由新自由主义所倡导的自由市场理念席卷全球,全球化对世界的政治、经济、社会、文化等各领域都产生了深远影响。全球化及全球主义在重塑世界各地的高等教育,为回应全球化的挑战,各国研究型高校纷纷加快其国际化发展进程,以实现大学国际化和地区国际化的协调发展。大学国际化与城市国际化之间具有相互依存、相互作用的关系。国际大都市是人才、信息、资金、技术集聚的大平台,往往将高等教育作为一个支柱性的产业部门来发展和投资。两者之间的联系体现于大学的功能,包括培养国际化人才,发展知识密集型产业和国际化依存度较高的产业。城市的产业转型升级以及知识经济的发展有赖于高等教育提供人才、知识和技术等智力支撑,而高等教育发展需要城市注入资金,提供人才发展的社会制度环境,吸纳其科技成果与毕业生。关于高等教育国际化的研究成果丰硕,但以亚洲国际大都市为参照,探讨中国大陆国际大都市高等教育及其研究型大学国际化的研究却并不多见。

本文通过考察新加坡的国立大学和南洋理工大学,香港的香港大学和香港科技大学,以及上海的复旦大学、上海交通大学,在学生国际化、师资国际化、课程国际化以及合作办学上的进展,比较新加坡、香港、上海高等教育国际化的发展特点和模式。

一、高等教育国际化概念与理念

高等教育国际化首先涉及国际化概念和理念。学界主要以活动方法、能力方法、精神气质方法和过程方法来界定高等教育国际化。[1](P3~4)活动方法侧重从课程、人员流动、合作科研等具体活动维度来描述高等教育国际化。能力方法强调培养和发展学生、教师及管理人员的国际知识、国际技能、国际态度。精神气质方法则重视大学的跨文化与国际性的精神风貌和文化氛围。美国比较教育著名学者阿特巴赫(Philip Altbach)从政策和项目角度界定国际化,认为国际化是指“政府职能部门、学术系统、高等院校乃至高校各个院系为应对全球化所制定的各种政策和开展的各种项目”。[ 2]加拿大学者奈特(Jane Knight)侧重过程方法,认为国际化是指将国际、跨文化和全球维度整合到高等教育目的、功能和传递方式之中的动态发展过程。[3]( P214)奈特的界定试图融合高等教育机构、部门和系统维度,凸显高等教育目的、功能和传递方式的国际化、跨文化、全球化特点,因此其界定被学者广为运用。实际上,唯有综合以上四种方法,才有利于全面揭示高等教育国际化的内涵。国际化过程必然通过各种活动来体现,国际化进程的深入发展必然导致高等教育中的行为主体之国际能力的提升,以及机构和系统的国际化精神气质的彰显。

高等教育国际化理念是指驱动各个国家和高等教育机构实行高等教育国际化战略的理念。国际上将高等教育国际化理念划分为四种类型,即政治理念、经济理念、社会文化理念和学术理念。[3]( P216)查强认为这种分类为国际化理念的讨论提供了概念框架,并进一步解释了国家在实行高等教育国际化活动中,这四种理念的特点。[4]政治理念关系到一个国家在全球中的地位和作用,如安全、和平和意识形态的影响等。经济理念是指长期的经济效益和直接的经济收益。长期经济效益是指高等教育国际化有助于培养具有国际竞争力的人力资源,如海外的毕业生对于一国的贸易关系至关重要;直接收益如海外学生带来的学费收入和生活消费等。学术理念是指与高等教育机构的学术目的和功能有关的目标,如实现教学和研究的国际学术标准。社会/文化理念是指一个国家的语言和文化的作用与位置,以及理解国外语言与文化的重要性。这种理念分析可以用于考察不同机构或不同行为者在国际化活动中的驱动力量和意图。

二、研究型大学国际化发展比较

本文选择新加坡、香港和上海三座亚洲国际大都市进行比较是基于三地在城市功能与国际化、高等教育国际化发展等方面存在一定的可比性,而其城市国际化与高等教育国际化之间的相互关系具有同样的重要性。三座城市都是亚洲金融中心、人才集聚之地和优质高等教育高度集聚中心,知识经济和科技发展引领产业升级发展,城市发展和高等教育发展均十分依赖其国际化发展战略。但新加坡是城市国家,而香港属于中国的特别行政区,上海属于面向世界的中国大陆沿海城市,三地在区位优势和发展战略上不尽相同。如以城市高等教育系统来考察其国际化,无疑不具有针对性。因此本文选取三座城市各自的两所研究型大学为比较对象,进行不同维度国际化的比较,然后结合已有文献和政策分析,归纳出三座城市高等教育国际化发展的特点、路径和模式。六所案例大学都属于公立研究型高校,代表了所在地区高等教育发展的最高水平以及其高教国际化的最高层次。从案例大学国际化发展来看,整体上香港和新加坡的国际化程度要高于上海,但是案例大学在不同维度上的国际化发展水平不尽相同,下文从学生国际化、师资国际化、课程国际化、国际合作办学四个方面加以分别阐述。

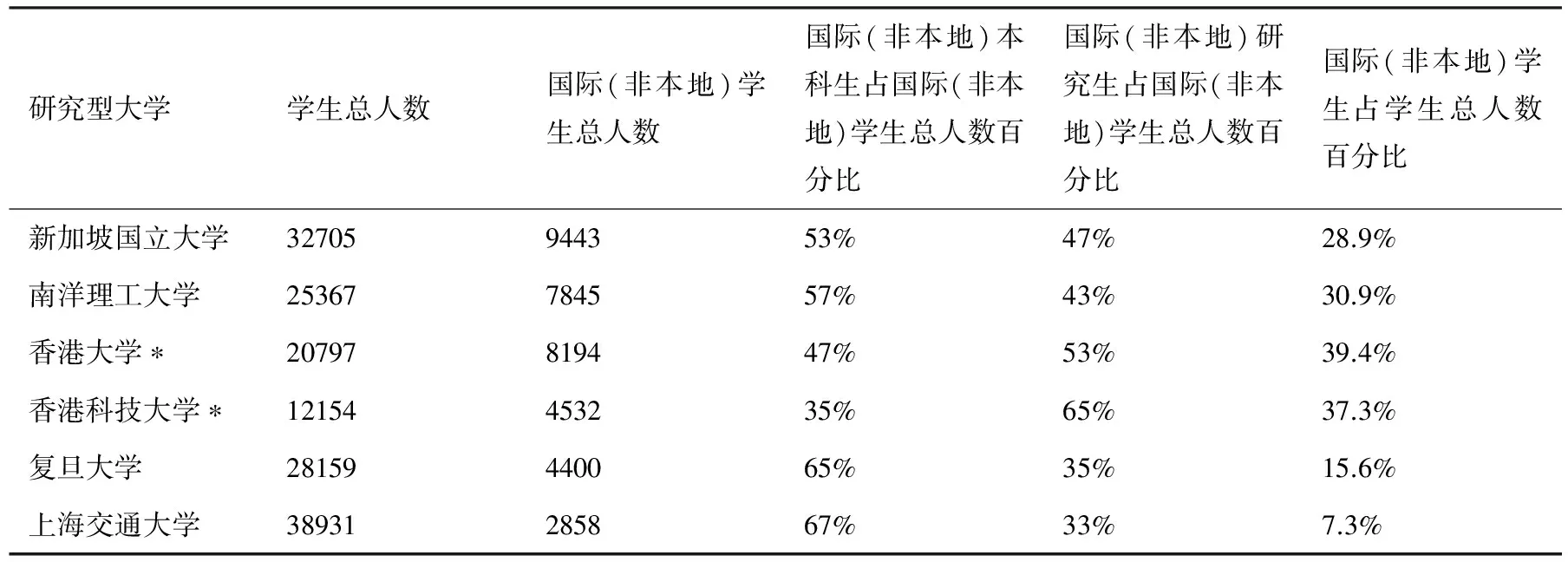

1.新加坡、香港高校国际学生在比例和结构上优于上海

学生国际化是最为基本的国际化维度,也是六所研究型大学都极为重视的国际化发展方面。因高校功能定位和发展方向不同,六所案例高校的学生国际化和多元化程度不尽相同。本文引用2016年QS(Quacquarelli Symonds )的国际大学排名数据,选取国际学生人数及其在学生总人数中的比例来进行比较。表1显示,新加坡的两所大学国际学生的规模很大,且占在校生总人数的30%左右。新加坡国立大学已经呈现出全球化和多元化的特征。该大学的 3个校区共16个院系,有在校生3.7万人,分别来自世界100多个国家;在本科生中留学生超过20%,在研究生中留学生高达60%。[5]

香港高校学生多元化和国际化程度同样很高,香港大学和香港科技大学的非本地生源均占较高比例。2016年香港大学非本地生源学生占39.4%,其中,中国内地学生占绝大多数且其在研究生中的比例高于在本科生中的比例。上海的复旦大学和上海交通大学国际学生的规模逐年增加,但比例相对较低,其中,上海两所高校国际研究生占其国际学生人数的30%~35%(见表1)。据统计,复旦大学国际学生占该校学生总数的比例超过了15%。复旦大学2009年留学生共2531人,其中本科生1980人,研究生412人,博士生139人。2012年,上海交通大学共有1674名国际学生,占该校学生总人数的4.83%,其中博士生55人,硕士生271人,本科生1348人。可见上海高校中,学历层次越高,国际生的人数和比例越低。

香港和新加坡的国际学生结构类似:规模大,比例高。上海国际学生规模快速发展,但比例较低,学历层次较低。学生的国际化构成在某种程度上说明了高校吸纳国际学生的能力和竞争力,新加坡、香港研究型高校对于国际学生的吸引力高于上海研究型高校。

表1 2016年QS排名中六所研究型大学的国际(非本地)学生人数与占比

数据来源:QS[http://www.topuniversities.com/universities/region/asia]

*注:表中的香港大学和香港科技大学的学生人数是指非本地生源学生人数,其他高校均指国际学生人数。

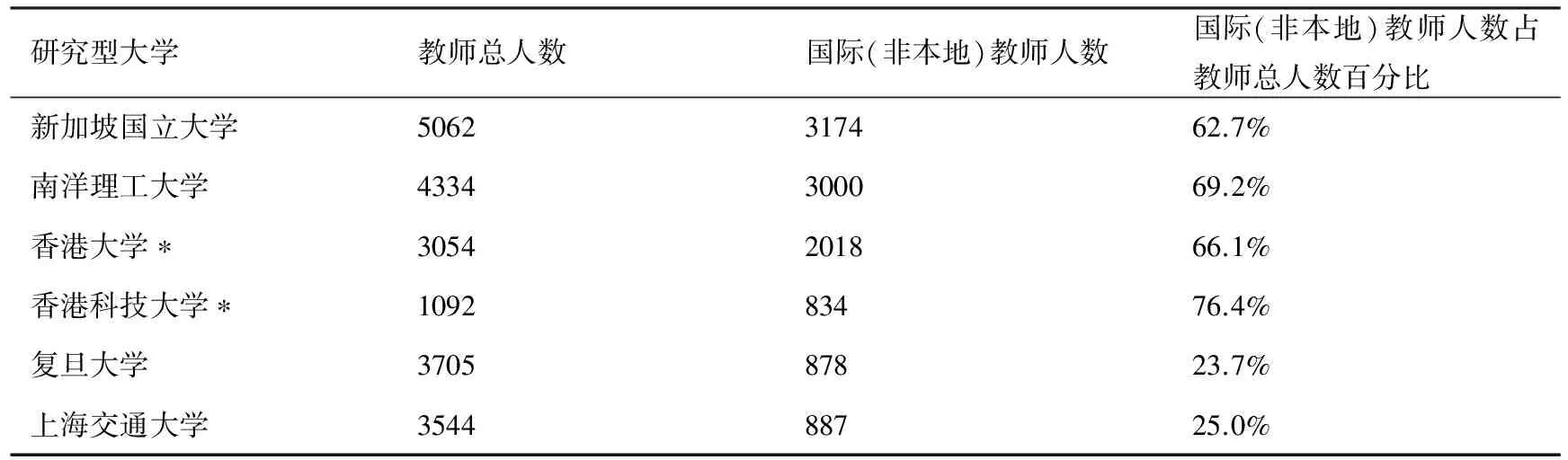

2.新加坡和香港师资队伍比上海更为国际化,但上海师资队伍国际化发展快

师资国际化主要体现于师资结构的国际化和师资水平的国际化。[6]师资结构的国际化差异在各案例大学中体现得较为突出,主要体现为外籍教师的人数和拥有海外学历背景教师的人数。香港和新加坡外籍教师规模较大,而上海外籍教师的规模较小,其外籍教师占总体教师的比例低。香港高校的最大优势之一是师资力量,几乎绝大部分教师都有海外留学背景,[7]香港大学和香港科技大学教师大部分毕业于海外知名高校。但最近几年上海高校引进海外学术人才的力度加大。截至2011年,复旦大学聘请外国专家的层次不断提高,专业分布更加合理,与学校重要学科和科研项目结合得更加紧密,其受聘的长期专家(工作超过三个月)共103人,短期专家(工作不满三个月)共608人。2012年,上海交通大学2873名专任教师中,2125人拥有博士学位,473人持有海外博士学位,占全体教师的16.5%,境外教师有88人。至2017年6月,上海交通大学全校教师总数3126人,其中外籍教师共154人。

表2显示,根据QS2016年关于大学师资国际化的数据,香港和新加坡高校教师在国际化上表现出相似特点:具有国际教育背景的教师人数规模大、比例高(60%以上)。而复旦大学和上海交通大学具有国际学位背景的教师人数和比例均增长较快。

表2 2016年QS排名中六所研究型大学的国际(非本地)教师人数与占比

数据来源:根据QS国际大学排名数据整理[http://www.topuniversities.com/universities/region/asia]

* 注:香港大学和香港科技大学教师人数是指非本地教师人数,其他高校均指国际教师人数。

3.上海研究型高校课程国际化稳步推进

课程和教学国际化是本土国际化和人才培养国际化的重要维度。本文课程国际化的差异主要以学校开设的全英文课程为参考标准。由于香港和新加坡都有殖民历史,英语是香港和新加坡的官方语言,这对于其课程国际化和使用英语作为教学语言有重要影响。香港和新加坡的4所案例大学实行英文授课,课程的国际化程度高。与之相比,上海的课程国际化发展程度较低,但正不断加快全英文授课课程体系建设。随着一批批外籍教师和海归教师的被引进,复旦大学和上海交通大学课程的国际化进程正稳步推进。据统计,2010年,复旦大学共建设了98门全英语课程,形成了历史与文化(36.3%)、政治与法律(21.2%)、经济与管理(15.2%)、科学与技术(27.3%)四个模块的全英语课程体系;2011年全校开设出165门全英语课程。上海交通大学重视全英文课程建设,《上海交大“985工程”三期——本科创新人才培养体系建设中期评估报告》提出,为了提升本科国际化水平,学校拟建成7个全英语教学专业、236门全英语教学课程。

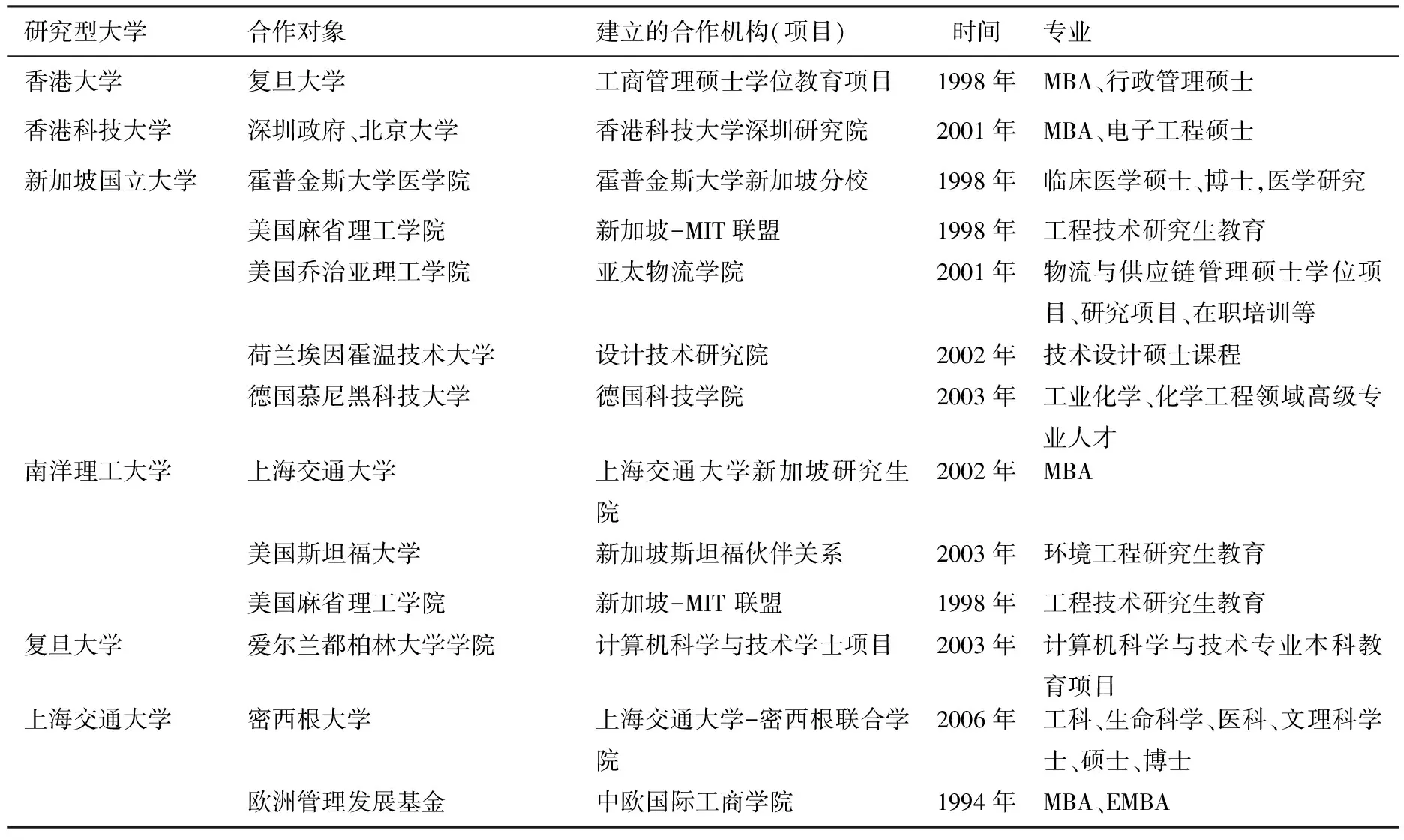

4.国际合作办学:新加坡引进与输出并重,香港注重教育输出,上海高校重视优质教育品牌引进

国际化合作办学是加强高等教育合作的重要形式,包括“走出去”和“引进来”两种合作办学模式,涵盖合作办学机构和项目。案例高校的主要合作办学情况如表3所示。新加坡高校“引进来”和“走出去”两种合作办学模式并重,一方面大力引进海外知名教育品牌,建设分校,另一方面积极参与亚洲国家和地区的合作办学项目。香港高等教育的质量、水平较高,引入境外高校的需求不是很强烈,更为重视引进国际课程而不是国际项目和机构,同时注重输出教育项目和课程。香港高校积极与中国内地高校联合办学,如香港中文大学在深圳设立分校,香港浸会大学与北京师范大学联合办学,香港科技大学在深圳设立研究院。上海高校主要是引进来模式,各高校在二级学院和项目层面引入了大批海外项目,截至2016年1月,共有89个本科以上中外合作办学项目,其中62个本科项目,25个硕士项目,2个博士项目,形成了中外合作办学的良好发展局面。2006年上海交通大学与密西根大学合作创办了非独立法人的中外合作办学机构——上海交大密西根学院。[8]2013年华东师范大学与纽约大学合作创建了上海纽约大学。这些合作办学机构发展势头良好,实现了引进优质教育品牌和本土国际化能力提升。

表3 六所研究型大学的部分合作办学机构/项目[9]

资料来源:新加坡数据来自龚思怡:《国际校园——新加坡的经验与启示》,《辽宁教育研究》2005年第10期;其他数据来自各高校网站。

5.三座城市研究型高校国际化发展程度存在差异

从以上学生、师资、课程、合作办学各个维度来看,上海、香港、新加坡研究型大学的国际化发展程度存在差异。其中,新加坡和香港的国际化程度较高,表现为师资中外籍教师和获得海外学位教师比例高、学生中国际学生比例较高、课程与教学中融入国际语言和内容程度高,其在战略和管理上高度重视国际化维度。而上海的国际化程度相对较低,仍然处于国际化的初期阶段,表现为国际要素融入教学、科研、管理与服务、校园环境的程度不高,国际化各个维度之间发展不均衡,是局部国际化而不是整体国际化。同时,国际学生占在校生的比例低,学科和学历层次失衡,师资中外籍教师和在境外知名高校获得博士学位的教师占比低。所有涉及国际化的活动和维度都尚处于发展的初期,只是局部整合了国际化因素和理念,投入有限,所支配的资源和产生的影响在广度和深度上均有一定局限性。

高等教育国际化发展程度的差异也是由发展阶段的不同引起的。从政府与高校国际化战略定位来看,三座城市的高等教育国际化发展程度处于不同阶段。新加坡和香港处于发展成熟和完善阶段,政府和高校的国际化战略与管理能力较高,高等教育国际化各方面发展都较为成熟,且高等教育国际化成为其城市发展的核心战略之一;也就是说其战略高度已上升到城市政府层面。而上海高等教育国际化发展则处于初期、上升阶段,其国际化发展的理念还主要在高校层面,未上升到政府战略层面,上海高等教育国际化战略的主体主要为研究型高校,政府层面的重视程度有待提升。

三、新加坡、香港、上海高等教育国际化发展特点、路径与模式比较

新加坡与香港作为小型经济体、英国前殖民地、中西文化交汇之地,其产业机构以第三产业为主,两地的发展战略选择的是高度外向型、知识密集型经济发展道路,全面实施各领域的国际化战略。而上海作为中国的经济、金融中心,依托全国的资源和制度,发挥自身为全国服务的功能和优势。新加坡、香港和上海的高等教育国际化发展特点、路径和模式不尽相同。

1.特点比较

(1)城市国际化与高等教育国际化相互作用比较

香港和新加坡的高等教育国际化已经处于较为成熟的发展阶段,其可以引领教育产业和教育出口,与城市国际化发展需要相协同,乃至引领城市国际化发展。在香港和新加坡的城市国际化和高等教育国际化之间已经形成高度融合、协同发展、良性互动、内在推动的发展态势。其城市国际化和高等教育国际化是双向引领、协同发展创新。

而上海的高等教育国际化尚处于稳定发展阶段,其高等教育国际化正被动追赶和适应城市国际化发展的需要,尚未融入城市国际化发展的战略目标,更不用说成为支撑产业部门。上海的城市国际化和高等教育国际化之间的关系,还处于相对分离、缺乏协同、局部互动、低度促进、外在推动的发展态势。由于上海是中国的经济中心,复旦大学和上海交通大学都属于国家部属大学,国家维度对高等教育国际化的影响超过城市政府层面的作用。如中国“985”项目建设、“双一流”工程等,都体现了国家维度的重要战略影响,而作为城市维度,上海对研究型高校国际化发展的引导、推动作用虽然不断提升,但还处于初步发展阶段。

新加坡和香港明确了政府与高校在高等教育国际化中的作用。其高等教育国际化发展立足于政府宏观协调、高校自主创新、政府主导和高校自主有效结合。如在香港,政府层面主导协调,八所公立高校各展所长、合理定位,避免功能定位雷同、内部无序竞争。

不同于香港和新加坡在政府层面将教育国际化作为战略重点,上海市政府并未将高等教育国际化作为一项战略性政策来规划和实施,政府对高校国际化缺乏整体战略定位和推动机制。其高等教育国际化发展战略主要体现在院校层面,各高校在“十二五”规划中都明确提出将国际化作为重要发展战略。但随着经济转型升级的加快、科创中心建设的提速,近几年上海市政府颁布实施了高等教育高峰高原项目和海外人才引进30条等政策,将推进其高校国际化进程。

(2)高等教育国际化发展的深层动因不同

国际化是这三座城市的重要发展战略之一,也是六所案例大学的主要发展战略。但是三座城市高等教育国际化发展的深层动因不尽相同,这种差异从其研究型大学国际化发展的理念可见一斑。

新加坡高等教育国际化的深层动因主要是出于经济理念,其致力于吸纳人力资源和国际学生的学费收益。新加坡将高等教育作为一项重要的产业来发展,将高等教育部门作为一项出口贸易来推进,大力引进和建设海外分校,以高质量教育来吸引国际学生和国际师资,以此创建国际化高等教育服务港口城市和国际校园。

香港高等教育国际化的深层动因相对复杂,兼顾了学术理念、经济理念和国家利益。其学术理念体现在基于国际学术标准吸纳全球优秀师资和招收非本地优秀生源,为国际高水平师资提供高薪,为国际研究生提供奖学金。其八所公立高校各展所长,共同构建区域高等教育枢纽,重视整体学术竞争力和影响。同时香港政府也重视经济理念,将高等教育作为重要产业来发展,吸纳香港社会经济发展所需的人力资源,允许优秀人才包括非本地学生留港工作,逐步放宽非本地生名额限制,强调人才对经济发展和产业竞争力的影响。其重视国家利益则主要体现在接受内地学生的数量规模很大,以2011-2012年度为例,香港大学非本地研究生中有72.2%来自内地。

上海高等教育国际化发展的深层动因在于提高本土高等教育的学术竞争力,因而是学术理念优先,兼顾经济、政治、文化发展。中国是人才济济的大国,生源市场充足,所以上海高校的生源主要以本土为主,师资队伍也主要由中国本土人才构成。因此,上海高等教育国际化以高校能力建设为导向,旨在提高上海高等教育的质量水平,建设世界一流大学和一流学科,为培养国际化高质量的本土人才服务。

当然各城市高等教育国际化的主导理念处于动态变化之中,往往是一、两种理念优先,同时兼顾其他理念。而且,同一高校面对不同对象群体,在高等教育的不同维度和活动之中,其主导的理念可能不尽相同。如招收本科生可能是经济理念优先,经费收益主导;但招收国际研究生,可能是学术理念、教育质量原则优先。新加坡、香港、上海都对部分国际学生提供奖学金,着眼于长远的人才竞争、科研发展、卓越大学建设,而不仅仅是为了经济收益。

2.路径比较

(1)不同的优先理念和国际化侧重点决定各自的发展路径

三地在高等教育国际化的具体发展路径和侧重点方面也有所不同。新加坡在高等教育国际化发展中更加注重其产业价值和经济利益,侧重于通过合作办学(包括引进国际一流教育机构和大学来新设立分支机构,本土大学在境外设立分校)获利,是一种“教育——经济、人才”发展模式,重视经济理念和机构的能力建设。香港注重用高薪聘请全球学术人才,用奖学金吸引优秀生源,招纳高比例的非本地研究生,在跨境合作中比较注重项目流动、科研合作和联合课程,政府和高校并不完全以经济利益为旨归,而是主张通过渐进方式,依靠课程的开设与学习,增进跨境政治、经济、文化交流,培养与引进具有全球视野的优秀人才。其重视学术理念,重点是提升高等教育的国际竞争力,可以说是一种“教育——学术、人才”模式。上海较之于新加坡、香港,在高等教育国际化发展的深度和广度上都还存在一定的差距,其国际学生规模有限,在师资发展上重视吸纳学术人才,特别是海外华裔人才。其研究型大学都将国际化作为重要发展策略,力图在人员交流、课程教学、科研、合作办学等方面都有进展,希望借助国际化战略全面提升学术质量和国际化竞争力,拓展文化交流能力和中国的影响力。上海高等教育国际化侧重学术能力提升和文化影响力,重视的是学术理念、社会与文化理念,因此表现为一种“混合”的理念模式,即“教育——学术、文化、政治”发展模式。当前由于上海高校国际自费学生人数不高,收费较低,故其经济理念在高等教育国际化中远没有新加坡和香港的那么重要。

(2)从移植到超越:香港和新加坡的发展路径

香港和新加坡拥有多所亚洲乃至世界知名高校,其高等教育国际化发展路径是先移植,后超越。在高等教育创建时期其通过历史继承,移植英国或美国高等教育发展模式,20世纪80年代后再引进世界先进元素和优质教育资源,凭借自身的地域优势和国际化制度环境,推动高等教育国际化水平提升,构建亚洲高等教育枢纽,实现超越发展。两地无论是师资还是生源,对境外的依存度很高,依靠制度创新和资金投入发展高端教育供给并占领教育市场。两地的这种“移植——超越”模式取得了相应成效,适合两地的历史和现实条件。

3.发展模式比较

(1)新加坡和香港遵循外向型的国际化发展模式,上海则践行内向型的国际化发展模式

新加坡和香港都以经济理念为先导,旨在建立教育服务贸易区,通过打造国际化校园和世界一流学府,建设亚洲乃至世界学术中心和教育枢纽。作为资源匮乏、内部市场狭小的经济体,香港和新加坡的人力资源和市场在境外,它们利用制度优势引进和盘活资源,占领外部市场。由于亚洲有着广阔的市场需求,两地都特别重视与中国内地,以及韩国、印尼、印度等建立友好合作关系,开拓外部市场和资源。例如香港大学已有200多个合作伙伴,香港科技大学有380个合作院校和科研机构,新加坡国立大学与30多个国家和地区建立了合作伙伴关系,南洋理工大学与300多个院校建立了合作关系。两地均注重将教育作为一种主要的产业部门,积极发展教育服务贸易,通过“引进来”然后再“走出去”实现教育服务出口加工的快速发展。

而上海高等教育国际化发展倾向于内向型的国际化,其主要依托的是境内的人力资源和市场,致力于促进本土人力资源国际化,并引进海外人才,建设一流高校。受国家层面的“985”高校建设目标推动,上海高校发展国际化的目标是建设世界一流大学。这与新加坡、香港外向的国际化目标(输出优质教育资源,实行教育产业化经营)不同。

(2)人员国际化和课程国际化程度不同

香港和新加坡都将人员国际化和课程国际化作为高等教育发展的核心和关键。其人员的国际化包括教职员工及学生两类群体,涉及“引进来”和“走出去”两个模式。两地四所案例大学都通过各种政策引进国际杰出教学、科研、管理人员,提高教学和科研质量,提升国际竞争力。在学生国际化方面,它们一方面积极吸引非本地生,扩大招生规模,注重学生质量,优化层次结构;另一方面,通过与境外院校建立合作伙伴关系,鼓励学生出国(境)交流。课程是教育国际化的主要载体,四所案例大学都采用英文授课,设置丰富多样的国际化课程,为开拓学生的国际视野提供平台。如新加坡国立大学与世界著名大学联合举办了70多门双学位课程、 30多门联合学位课程等。[5]

上海则以人员国际化为突破口,逐步推进国际化发展水平。由政府实施了多项海外人才引进计划,高校则大力发展学生国际化和师资国际化。上海两所案例大学的留学生人数逐年增长,层次不断提升,结构日益优化,出国访学的本土学生人数也日益增多。在师资国际化上,越来越多青年教师拥有海外知名高校学历或海外访学经历。其人员国际化对于深化国际化发展起到了重要的促进作用。但较之新加坡和香港,上海高校课程国际化的程度偏低。

四、上海未来高等教育国际化发展构想

通过新加坡、香港和上海高等教育国际化比较,可见上海高等教育国际化处于快速发展阶段,发展势头足、潜力大、前景广阔。上海可借鉴新加坡和香港高等教育国际化的经验,采取如下举措推进其国际化进程。

1.重新定位高等教育国际化理念,重视以学术理念和经济理念为主导,兼顾文化和政治理念

高等教育国际化首先要确定以何种理念主导高等教育国际化政策和实践,国际化理念是国际化政策和行为的驱动动机和价值取向,对于国际化发展方向、模式、路径有深远影响。目前上海高等教育国际化虽然重视学术理念,但尚未重视建立国际学术品牌和特色学科,忽视用奖学金招收全球优秀本科生和研究生,同时也尚未充分重视经济理念在国际化中的作用,尚未将高等教育视为经济长远发展所需要的国际人才培养和集聚中心,忽视高等教育作为教育产业发展的作用,未重视教育输出。唯有以学术理念和经济理念为主导,同时兼顾文化和政治理念,才能真正确立上海高等教育国际化在城市国际化发展中的战略地位。

2.从内向型国际化发展模式转向内向型和外向型并重的国际化发展模式

香港和新加坡都是走外向型国际化发展模式,即其国际化是引进海外优质教育资源,提升高校国际化能力,培养国际化人才和国际化科研水平。其生源市场和师资都来自海外,吸纳亚洲或全球生源和师资,利用自身制度和地域优势建立国际化高等教育服务港。一定程度上,其高等教育被视为服务型产业,主要提升其高等教育产业优势和教育服务贸易能力。[10]

而上海所践行的高等教育国际化发展模式还主要是内向型的,即其国际化人才培养的对象主体还是中国内地生源,所吸纳的国际学生人数不多和比例不高,奖学金留学生主要来自发展中国家和新兴国家,其留学生教育不追求规模效益和经济效益,不是将高等教育作为服务贸易产业,而是追求政治和文化软实力目标,服务于国家高等教育国际化战略需要。上海知识经济、外向型经济和科技产业需要的国际化人才主要通过两种方式满足,一是引进海外人才,二是本土培养。由于上海本土高等教育国际化和吸纳国际优质生源的能力有限,通过本土培养国际化人才的重要性尚未完全凸现,其经济发展所需国际化人才一定程度上依靠引进。

今后中长期而言,上海高等教育国际化战略需要从偏重内向型的国际化发展模式转向内向型和外向型并重的国际化发展模式,既注重本土的国际化,同时也要重视输出国际化教育资源,提升教育国际竞争力。内向型国际化可满足本土经济发展所需的国际化人才培养,使经济社会发展的国际化人才由依靠引进为主转向本土培养为主。外向型国际化可凸显教育的对外输出和拓展功能,需要吸纳更大规模、更高层次的国际学生,发挥教育输出和教育服务贸易的功能。

3.以“985”高校为龙头,整体提升上海高等教育国际竞争力

作为全国的高等教育龙头,上海高等教育国际化不仅要有一定的数量和规模优势,更应凸现其质量,品牌和特色优势。否则,如果只注重规模和数量,将无法起到领先和辐射作用。

借鉴香港高校“差异定位,各展所长”的发展路径,[11]应以复旦大学、上海交通大学、华东师范大学和同济大学为龙头,引领上海的“211”高校和其他高校实行差异定位、错位竞争,发展比较优势,以实现上海60多所高校整体国际化水平的提升。三种类型高等教育机构的国际化,即公立高校的国际化、中外合作办学机构和项目的国际化和民办高校的国际化则需要有不同的面向、分工和侧重。其中,公立高校又分为研究型、教学与研究并重型和教学型高校,这些高校可以采取不同的国际化发展道路,制定不同的战略和采用不同的理念。

上海应该重点发展人员国际化和课程国际化,提高师资国际化水平,建设更加完善的全英语课程体系,为培养高素质本土人才服务,同时也提高学校教学和科研的国际化水平,吸引更多优质国际学生来沪留学,并促进科研国际化水平。师资、教育质量与声誉、学位的社会认可度、奖学金、课程、教育资源与设施都是吸引国际学生的重要因素。一个地区高等教育的水平和质量决定了其高等教育的竞争力和吸引力,上海高校应扩大与海外知名高校的合作,借鉴其办学经验,增强优势学科、特色学科的国际化程度和国际竞争力。

4.政府需制定教育国际化的中长期发展战略规划,提升上海高等教育品牌,建立国际教育港

上海高等教育国际化的长期目标应该跟香港与新加坡比美,着力提升高等教育品牌,建设国际教育港,为教育综合改革试验区和上海自由贸易区的建设奠定人才资源基础和智力支撑,积累教育与管理经验。应统筹考虑国际学生教育与本土国际化人才培养、优质国际师资引进、科研国际化,增强与上海作为国际化大都市和科创中心相匹配的高等教育国际化竞争力。

上海政府需要对城市综合发展和国际化进行科学、合理、长远战略规划,需要把教育特别是高等教育纳入经济、科技规划以作为发展的推动力,而不是消费部门。应加强城市政府对高等教育体系的规划、投入、协调,将一批研究型高校建设成为具有国际竞争力的世界一流大学。应在加强市政府宏观协调、规划、投入的基础上,利用市场机制,调动各方参与高教国际化的积极性和活力,形成政府引导、社会参与、高校自主的高等教育国际化管理体制。其高等教育国际化政策制定和组织实施需要实现“自上而下”和“自下而上”的双向结合,发挥不同行为主体,包括政府部门与非政府组织,基金会与中介组织,以及高等院校、研究机构各自的主动性,充分利用市场机制的作用。

应通过完善教育国际化的相关规章制度和政策措施,吸引优质教育机构和项目落户上海。应以上海纽约大学建设为契机,依托高校引进更多国外优质教育品牌,举办高层次中外合作办学机构和项目。中国跨境高等教育还有巨大的市场需求,上海作为推进高等教育国际化的前沿城市,需要抓住这一历史机遇,在发展内向型的高等教育国际化的同时,适度发展外向型的高等教育国际化,加强高等教育产业输出,促进服务贸易,提升高等教育对城市发展的经济收益。

[1] 陈学飞.高等教育国际化:跨世纪的大趋势(第1版)[M].福州:福建教育出版社,2002.

[2] 菲利普·阿特巴赫, 姜川. 全球化与国际化[J]. 高等教育研究, 2010,(2).

[3] Knight, Jane. Internationalization: Concepts, Complexities and Challenges[A]. James Forest, Philip Altbach. International Handbook of Higher Education[M]. Dordecht, Netherlands: Springer,2006.

[4] Zha, Qiang. Internationalization of Higher Education: Towards a Conceptual Framework[J]. Policy Futures in Education, 2003,(2).

[5] 马海涛.全球化高校的创建策略探讨——以新加坡国立大学为例[J].中国高校科技,2014,(4).

[6] 任友群. “双一流”战略下高等教育国际化的未来发展[J]. 中国高等教育, 2016,(5).

[7] 张文峰, 钟丽萍, 何斌. 香港高等教育国际化对内地高校发展的启示[J]. 教育学术月刊, 2009,(7).

[8] 张申生. 引进创新 走向一流——上海交大密西根学院的工程教育改革探索[J]. 高等工程教育研究, 2011,(2).

[9] 龚思怡.国际校园——新加坡的经验与启示[J].辽宁教育研究,2005,(10).

[10] Mok K H. The quest for regional hub of education: Growing heterarchies, organizational hybridization, and new governance in Singapore and Malaysia[J]. Journal of Education Policy, 2011, 26(1).

[11] 何斌.香港高等教育国际化现状分析[J]. 比较教育研究, 2005, (1).

AComparativeStudyonHigherEducationInternationalizationofInternationalCitiesinAsia

LI Mei

(Institute of Higher Education, Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

The paper aims at comparing the characteristics and approaches of higher education internationalization of three Asian cities, namely Singapore, Hong Kong and Shanghai. It explores the internationalization of student, staff, curricula, joint-venture degree programs of six research-intensive universities. Combining the comparative analysis at institutional level and policy analysis at the system level, the paper analyzes the differences and similarities of rationales, status and approaches of higher education internationalization. Learning from the Singapore and Hong Kong’s experiences and initiatives, some suggestions for Shanghai government and universities are proposed for enhancement of internationalization of higher education. The findings show that Singapore and Hong Kong have adopted the export and external-oriented approach of higher education internationalization, while Shanghai has adopted the import-and-internal-oriented approach of internationalization. Shanghai is expected to focus on economic and academic rationales, and transform from internal oriented approach to lay equal stress on both internal and external-oriented approaches of internationalization.

Singapore, Hong Kong, Shanghai, higher education, internationalization

G649

A

1004-8634(2017)06-0069-(09)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.06.009

2017-06-21

教育部人文社会科学规划基金项目“高校海归教师学术职业发展空间建构及其与学科发展的关系研究”(16YJA880020)

李 梅,安徽太湖人,博士,华东师范大学教育学部高等教育研究所副教授,主要从事国际与比较高等教育研究。

(责任编辑:何云峰)