“voice”互动模型下学术语篇中的“声音”解读

刘秋成 梁 慧

(衡阳师范学院,湖南 衡阳 421002)

“voice”互动模型下学术语篇中的“声音”解读

刘秋成 梁 慧

(衡阳师范学院,湖南 衡阳 421002)

声音是学术语篇的基本特征,是作者在学术界实现身份认可、交流的重要渠道。文章以Hyland的“voice”互动模型为基础,以学术语篇中声音构建的语言手段为切入点,分析了学术语篇中作者的声音和读者的声音内在的关系及功能。研究发现:作者的声音与读者的声音在语篇层面存在互动并相互制约,且以作者的声音为主导,进而形成学术语篇的论点。

学术语篇;声音;“voice”互动模型

1 引言

近年来,声音的概念吸引了国内外研究者的广泛关注,针对声音与学术语篇的关系,学术界大致有两种观点:一是传统的学术写作观,他们认为学术语篇应该保持客观、中立、不应该渗入作者个人的感情和态度。“非人格化”“作者的不在场”成为学术写作的基本原则[1]。二是现代的学术观,他们认为现在的学术语篇并不如原来认为的那么客观和“非人格化”[2-3]。相反,作者常常直接或者间接地介入文中,如同推销商品那样宣传、推销自己和自己的研究,即“把自己和自己的研究市场化”[4]。笔者认为声音是学术语篇的基本特征,是作者在学术界实现身份认可、交流的重要渠道。本论文将以Hyland的“voice”互动模型来具体剖析学术语篇中“声音”的关系及其功能。

2 学术语篇中的“声音”

声音是一个相对难以界定的概念,因为学术界从不同的视角对其界定,赋予声音不同的含义,如:西方个人主义的象征[5]、观点[6]、立场[7]和身份[8]等。尽管声音的概念已被研究者广泛地定义,但任何有关声音的讨论都必须建立在一个谨慎而一致的定义上。其中Matsuda对声音的界定成为影响较大且引用率较高一个。他认为“声音是人们有意识或无意识地选择运用社会中现有且不断变化的各种语言和非语言手段而产生的综合性效果”[9]。依据Matsuda的定义我们知道,声音不是一套特定的话语特征,它是读者根据作者使用语言或非语言手段构成特定组合方式所形成的总体印象。

由于学术语篇“声音”构建中涉及的语言及非语言手段比较多,限于篇幅,笔者重点从语言手段的使用来分析学术语篇中的“声音”。

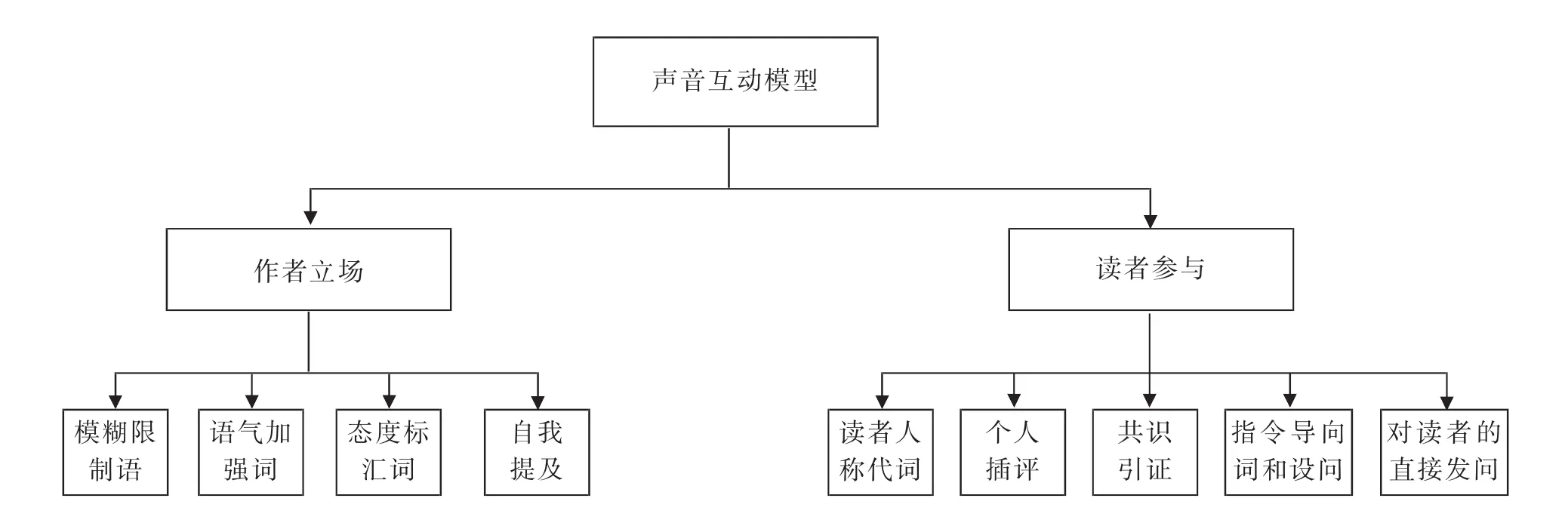

3 “voice”互动模型

Hyland认为在学术写作中我们不需要也不必牺牲自己的个人声音;相反,学术语篇中的作者声音是通过恰当展现自我以及正确运用自己所属话语族群的语言构建出来的。因此,本质上声音的体现与作者、读者之间的互动密切相关,基于此,Hyland提出了“voice”互动模型[10],如图1:

图1 “voice”互动模型

这一模型主要包含两个系统:其一是作者立场(stance),它主要关注作者导向的互动特征,传达不同类型的个人情感和评价,包括作者对特定信息的态度:如他们是如何确定其准确性,他们如何获取信息?他们对读者有何看法等。其主要目的是反映作者的语篇声音或作者身份、观点、立场的自我呈现。其实现途径主要利用互动和评价元话语来实现这一目的,如:模糊限制语、语气加强词、态度标记语和自我提及。它们可以用于协商文本中互动意义的自我反省,协助作者/说话人表达观点,与特定社团中的读者建立互动。在写作中,作者可以有效地利用这些元话语来发表观点、态度,形成连贯的思路进而实现其研究的权威性和交际的目的。

其二是读者参与(engagement),指作者使用一些与读者相关的语言因素用来引导读者参与语篇的互动和交流,如读者人称代词、个人插评、共识引证、指令导向词和设问或对读者的直接发问。

此模型首次引入互动概念,从九个语言手段的使用对声音进行全方位的分析,将作者与读者之间的联系列为声音的纬度。作者立场和读者参与如同一块硬币的两面,缺一不可。此模式显示:语篇中的陈述既要呈现作者、作者的想法,又要预期读者可能的反对和所处立场,在语篇中要树立读者和作者的互动意识。此模式有利于揭示在学术语篇中,声音是如何通过语言要素的选择和运用在文本中被构建的,其究竟起着什么作用。

4 学术语篇中的“声音”关系

笔者从声音互动模型的两大纬度:作者立场和读者参与入手,分析学术语篇中作者声音与读者声音内在关系及其作用。

4.1 作者的声音

学术语篇中,作者主要利用显性的自我提及和隐性的自我提及来构建作者声音。

4.1.1 显性的自我声音

学术语篇中,显性的自我声音的呈现主要表现在第一人称代词的运用,常出现在摘要、引言、研究方法、讨论及结论部分。作者通过显性的自我提及来表达自己对某个话题讨论的角度、观点、解决方法及研究结论。表明自己研究符合研究规范、观点新颖、研究方法独特可行,具有学术价值。此种显性的自我提及可以引起其他成员的注意,甚至认同,进而成为所处“圈子”中的一员[11],同时也表明自己具有一定的科研能力和研究基础。如:

要想获取较好的拾音效果,在录音前就应该对录音的大体内容进行了解。一方面,通过对整个录音内容的了解能够更好地掌握录音的整个过程,并且更加合理地安排录音的时间和场所;另一方面,通过事先了解录音的内容我们能够更好地与相关人员进行沟通,这样能够了解他们讲话的习惯,并且根据他们的习惯制定合理的录音方案。尤其在录制音乐作品时,提前了解音乐作品的内容和形式对于拾音的过程十分重要。通过事先了解录音内容和特点能够帮助我们更好地为录音工作做准备。

In this chapter,I bring my own small contribution to the discussion.In particular,I look at what differences in disciplinary discourses tell us about the ways academic knowledge is socially constructed,…… I am interested in what this tells us……

在这里,第一个“I”表明作者对此研究已经有了一定的研究贡献;第二个“I”表明选择了一种不同于他人的研究视角;第三个“I”直接告诉读者自己研究的重点问题。第一人称代词“I”的使用强调了作者的个人贡献、突出了研究视角独特、表明了自己的科研能力及研究价值,进而引起读者对其研究观点的重视。

4.1.2 隐性的自我声音

在学术文章中,过多的显性地呈现自我声音,会给读者过于自负、独裁、甚至研究过于主观化的印象。因此,除了上述显性的自我提及外,作者根据自我呈现程度的需要,会采用较为隐性的表达,主要语言手法有两种:1)隐性自我提及(第一人称的所有格形容词,如:our,my),作者通过已发论文的自我引用,或把读者纳入“知识共同体”。自我引用是作者获取认可与信度的重要手段,它暗示作者是这一领域的先行者,对所研究的领域十分熟悉,籍此表明作者已确立的“学术身份”。它的作用相当于一张展示作者及其研究可信度的“信用状”[11]。2)语境暗示,写作者通过语境中的遣词酌句来彰显其自身的观点(如使用模糊限制语、语气加强词、态度标记语);模糊限制语、语气加强词及态度标记语在作者声音构建中有着积极的作用:一方面可以很好地平衡自己与读者之间的对话,显得尊重读者;另一方面,他们可以帮助作者预设读者可能提出的异议,进而进行精确、谨慎和谦虚地表达立场,在没有作者显得过于自信的情况下,使读者跟随作者的立场。在学术写作中,模糊限制语占据着至高无上的地位,也被认为是学术话语的一个重要特征[10]。

总之,在学术语篇中,作者的声音主要具有自我宣传功能,重在说服读者相信自己的研究视角新颖、研究方法独特、研究结果可信。

4.2 读者的声音

Mastuda&Tardy在对审稿人的采访中发现,他们在审稿时,对作者声音的构建具有相同点:他们一般会认为作者是男性,他们会感觉作者是一个研究生或此领域中的一个新人。审稿人对作者的定位不仅表现在他们的口头评论中,而且还反映在他们各种方式的书面评论的手稿中。因为,审稿人一般首先都拿作者的学术能力与自己比较,进而认定作者是此领域中的一个新手[12]。从这个调查我们可以发现,读者首先会带有质疑的甚至挑剔的眼光来阅读论文,在进行一系列的怀疑、考察、论证之后才能够判断是否认可该研究。

在学术语篇中,读者虽未直接站出来说话,但他们的声音同样存在多重特点。读者的声音体现为一种期待:本研究是否可信、可靠、有原创性,值得一读?他们在“无声”地表达着自己的立场。当然他们的声音主要通过作者融入语篇中,其主要途径主要有三种:

4.2.1 读者人称

读者人称是使读者进入语篇的最明确的方式,作者一般多选用第一人陈复述“we”,一方面可以拉近与读者的关系,假定读者在研究话题方面与自己有共同的兴趣及思考方式;另一方面作者以可以预期读者可能提出的异议,进而将读者潜在的观点纳入讨论中。如:

If we acknowledge folk psychology’s valueanchoring role we can see the moral importance of greater representational complexity.

作者首先与读者达成共识,一致认同“民俗心理学的重要作用”,然后定论“更具代表的复杂性的道德重要性”。读者声音无形之中就融入了作者声音之中。

4.2.2 指令导向词

指令导向词主要是通过责任和义务情态来表达,Hyland[10]认为指令导向词指领读者参与三种主要的活动:1)语篇行为:引导读者注意语篇各个部分的关联;2)身体行为:指导读者如何把一些行为实施到在现实世界中;3)认知行为:指导读者如何解释一个论点,通过鼓励他们注意,承认或考虑语篇中的一些论点或声称来明确定位读者。在社会科学语篇中,指令导向词一般引导读者注意附录或图标而不会告诉读者如何理解论证。如:

These points are clarified in figure 1 below.

See Appendix C for an illustration of how the rubric was applied in this study.

4.2.3 个人插评

个人插评主要是通过简要打断论点,对所说的话提供评论的方式来直接告知读者。通过转向读者这个中间人,读者可以发起简单的对话,来增加作者与读者的互动。如,obviously,as I point out,I believe。

在个人插评中,呼吁共享知识是明确的信号。如:

Obviously,such unsymmetric research would cause the unbalanced result.

作者会通过一些诸如Obviously的词明确要求读者识别熟悉或接受客观存在的事实。当然,这些共识的构建需要读者识别特定观点,通过在观点论证中树立角色来构建读者声音,承认他们的贡献,使话语的焦点远离作者进而塑造读者的角色,进而实现读者与作者的对话。

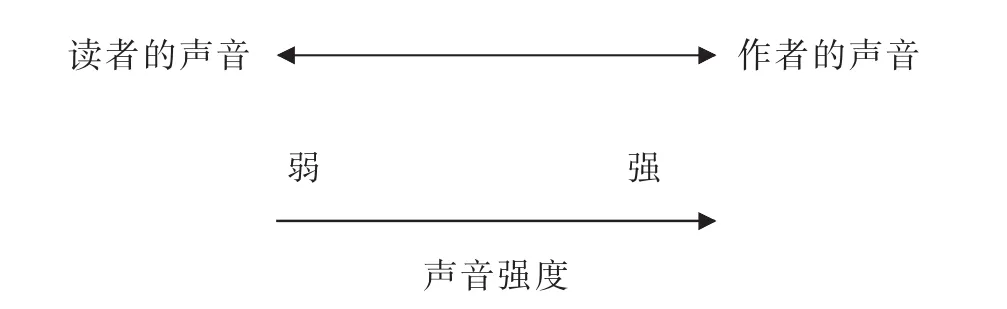

4.3 作者声音与读者声音的关系

从以上分析我们可以看出,作者的声音和读者的声音存在内在的互动,而实现这一手段的方法是在人际交往层面根据特殊元话语的特点采取策略。语篇是作者通过语言选择建构自己的话语身份的一个地方。在语篇声音建构中,元话语作为意义表达的中介,具有特殊用途,如:作者利用自我提及和态度标记等来反映自己的意识形态和身份。此外,元话语具有明显的社会意义。它可以显示作者的性格和身份,同时也可以突显作者如何期待他/她的读者对概念材料作出反应。Hyland在对不同学科学术论文中使用元话语标记的情况研究发现,作者立场元话语(模糊限制词、语气加强词、态度标记词和自我提及)的使用是读者参与手段(读者人称代词、个人插评、共识引证、指令导向和设问、读者直接发问)的五倍,Hyland认为“作者主要通过立场标记的选择来创造权威、正直和信誉”。这也就说明,在两者互动中,作者的声音始终处于主导地位,最终形成学术语篇的最强音——学术语篇的总论点,具体如下图所示:

图2 读者的声音与作者的声音的内在关系

5 结论

本文以Hyland的“voice”互动模型为基础,从语言手段的运用为切入点,分析了学术语篇中作者的声音和读者的声音内在的关系及功能。声音在语篇层面存在互动并相互制约形成学术语篇的声音。声音是实现学术交流、实现作者身份认可、显示学术权威的渠道,而Hyland提出的九种语言手段这是实现这一个目的的桥梁。

[1]GEERTZ C.Works and lives:the anthropologist as author[M].Stanford,CA:Stanford UP,1988.

[2]韩金龙.SSK视角下的学术语篇修辞研究[J].外语电化教学,2016,(4):21-27.

[3]刘秋成,刘晋.学术语篇中第一人称代词的语篇功能研究[J].莆田学院学报,2016,(3):78-81.

[4]HYLAND K.Self-citation and self-reference:credibility and promotion in academic publication[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2003,(3):78-89.

[5]ELBOW P.Writing with power[M].New York:Oxford University Press,1981.

[6]STEWART D C.Cognitive psychologists,social constructionists,and three nineteenth-century advocates of authentic voice[J].Journal of Advanced Composition,1992,(2):279-290.

[7]DIPARDO A,STORMS B A,SELLAND M.Seeing voices:assessing writer stance in the NWP analytic writing continuum[J].Assessing Writing,2011,(3):170-188.

[8]DRESSEN-HAMMOUDA D.Measuring the voice of disciplinarity in scientific writing:a longitudinal exploration of experienced writers in geology[J].English for Specific Purposes, 2014,(2):14-25.

[9]MATSUDA P K.Voice in Japanese written discourse:implications for second language writing[J].Journal of Second Language Writing,2001,(1-2):35-53.

[10]HYLAND K.Disciplinary voices:interactions in research writing[J].English text construction,2008,(1):5-22.

[11]李娜,李忠庆.学术文章中的“写作者声音”——基于语料库的跨学科和语言的对比研究[J].解放军外国语学院学报,2013,(4):17-23.

[12]MATSUDA P K ,TARDY C M.Voice in academic writing:the rhetorical construction of author identity in blind manuscript review[J].English for Specific Purposes, 2007,(2):235-249.

INTERPRETATION OF"VOICE"IN ACADEMIC DISCOURCE UNDER"VOICE"INTERACTION MODEL

LIU Qiu-cheng LIANG Hui

(Hengyang Normal University,Hunan Hengyang 421002)

Voice,the basic characteristic of academic discourse,is an important channel for the author to realize identity recognition and communication in academic circles.The present study analyzes the relationship and functions between authorial voice and the reader′s voice in academic discourse from the discursive features of voice construction on the support of"Voice"Interactive Modal.It is found that authorial voice and reader′s voice interact and restrict each other at discourse level,and are dominated by the author′s voice,thus forming the argument of academic discourse.

academic discourse; voice; "voice"interactive model

H08

A

1672-2868(2017)05-0099-05

2017-03-28

湖南省哲学社科一般项目(项目编号:15YBA058);湖南省教育厅资助教改项目(项目编号:湘教通〔2015〕291号第376号);衡阳市社科基金项目(项目编号:2016D126);全国高校外语教学科研项目(项目编号:2017HZ008A)

刘秋成(1980-),女,河南漯河人。衡阳师范学院外国语学院,讲师。研究方向:外国语言学及应用语言学。

责任编辑:陈 凤