县级医院临床护士针刺伤现状调查分析

熊成霞 张兴芬 张命平 余晓燕 饶小燕

(贵州省德江县人民医院,贵州 德江 565200)

·调查报告·

县级医院临床护士针刺伤现状调查分析

熊成霞 张兴芬 张命平 余晓燕 饶小燕

(贵州省德江县人民医院,贵州 德江 565200)

目的了解铜仁市县级医院临床护士针刺伤的发生情况,分析发生针刺伤相关因素,为临床护士针刺伤预防提供依据。方法选择2015年3-4月,采用自行设计的问卷调查表对铜仁市四家县级医院551名临床护士2014年1-12月的针刺伤情况进行回顾调查。结果调查发现315名护士发生过针刺伤,占57.17%。其中2014年1-12月份有158例次临床护士发生过针刺伤,占28.68%,针刺伤的发生与临床护士的年龄、工作年限、职称显著相关,针刺伤主要依次发生在配制药液、分离针头、回套针帽、操作注射、处理用物等操作环节上。结论铜仁市县级医院临床护士针刺伤发生率较高,发生血液感染的概率大;主动上报不积极,工作环境影响了护士职业防护依从性,应积极采取措施干预,降低临床护士针刺伤发生率,确保临床护士身心健康和职业安全。

临床护士; 县级医院; 针刺伤; 护理

Clinical nurses; County hospitals; Acupuncture injuries; Nursing

护士是发生针刺伤和感染血液传染性疾病的高危群体[1]。近几年,护士针刺伤受到了国内外各级护理管理者重视,使护士对针刺伤的局部处理流程掌握得到提高,锐器盒在临床中得到推广使用。但临床护士针刺伤的发生仍然居高不下,现状并不乐观,刺伤后的报告制度不尽人意[2],尤其是经济落后地区的基层县级医院。为了进一步研究基层县级医院临床护士针刺伤的发生情况,我们对铜仁市四家县级医院551名临床护士进行了针刺伤现状调查,并对临床护士针刺伤的高危因素进行分析,探讨干预策略,现报告如下。

1 对象与方法

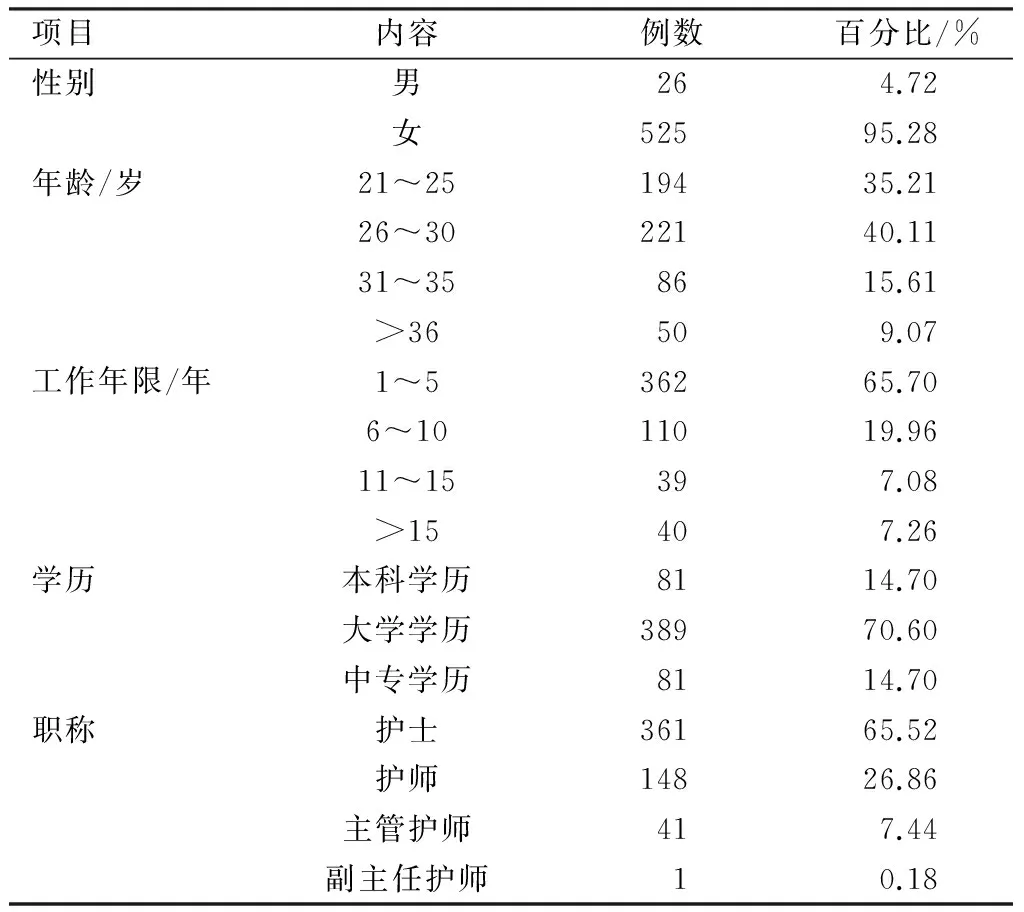

1.1研究对象 选取2015年3-4月铜仁市区域内四家县级医院551名临床护士为研究对象。纳入标准:(1)工作一年及以上的在岗临床护士(不包括实习护士)。(2)自愿加入临床护士针刺伤调查研究。本次被调查组年龄:21~53岁,平均年龄(28.3±65.51)岁,工龄1~32年,平均工作年限(5.64±5.84)年,其中1~5年护士362人,占65.70%。见表1。

表1 被调查人员一般资料(n=551)

1.2方法 采用自行设计的护士针刺伤问卷调查表,调查问卷条目建立是参照国内文献和专家咨询,再通过预调查后讨论并修订完成。课题调查组成员现场告知和解释,对四家县级医院580名在岗临床一线护士进行问卷调查,发放问卷调查表580份,实际收回551份,有效问卷调查率95%。内容包括护士的年龄、学历、职称、工作年限、是否接受针刺伤防护知识的培训、针刺伤防护相关措施的掌握情况、日常工作中锐器的处理、针刺伤的处理、被针刺伤的部位、发生针刺伤时的操作等共23个条目。

1.3统计学方法 采用SPSS 17.0软件进行数据分析。用例数、百分比描述临床护士针刺伤情况,计数资料行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

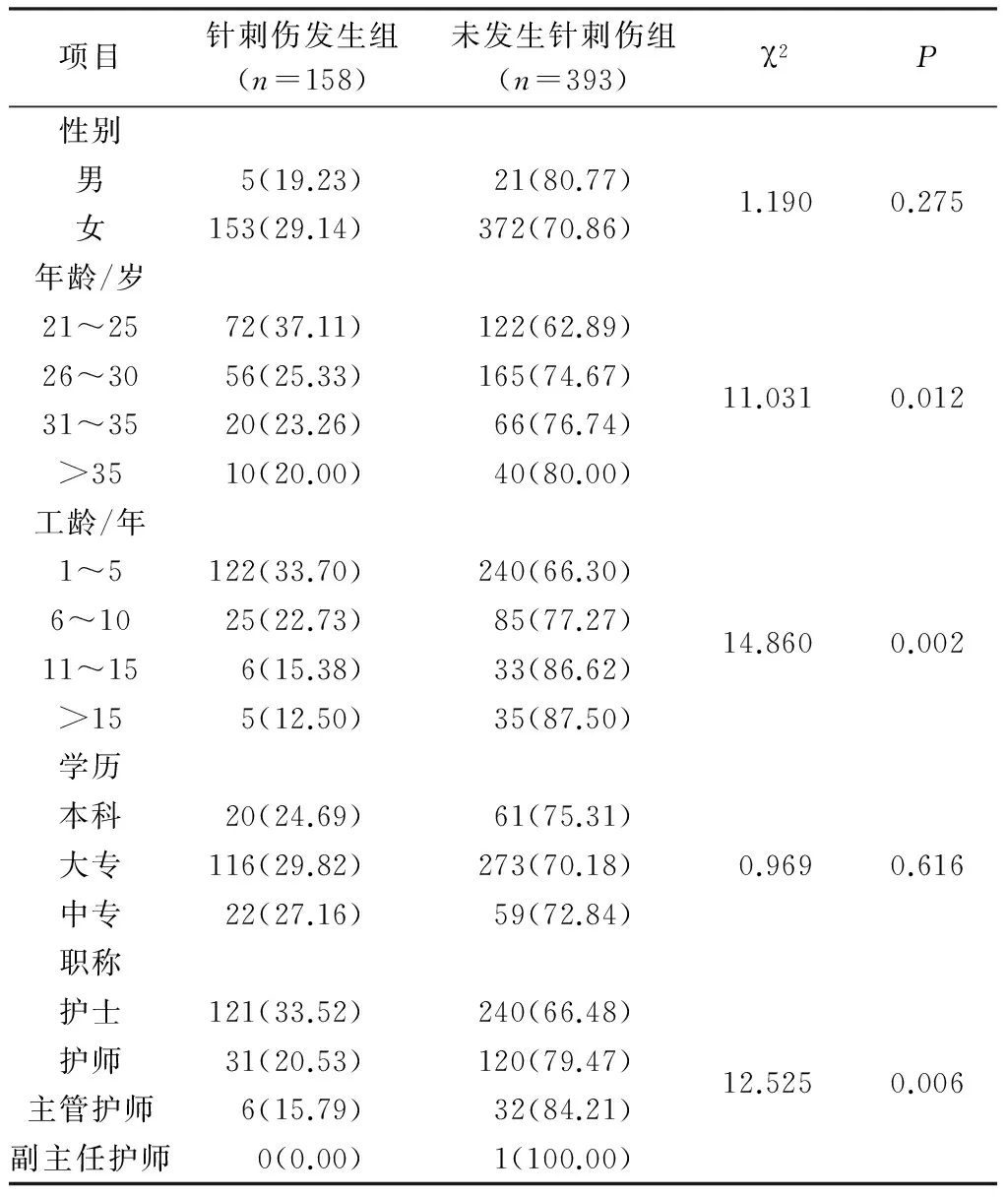

2.1临床护士针刺伤情况分析 见表2。

表2 2014年1-12月临床护士针刺伤分析 例(%)

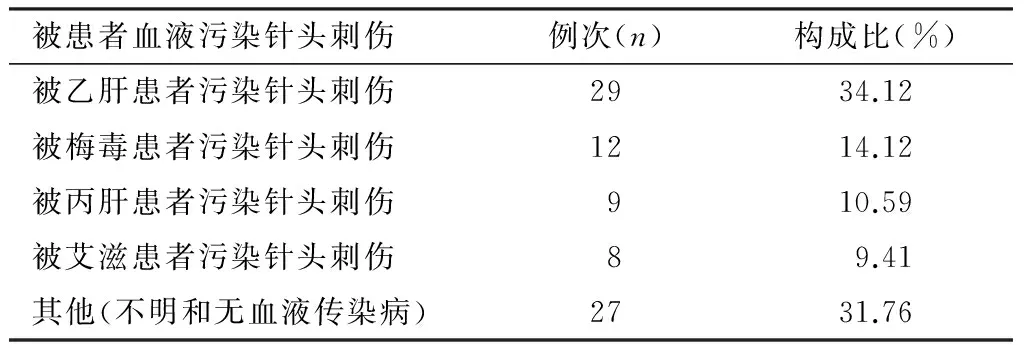

2.2被患者血液污染针头刺伤情况 见表3。

表3 被患者血液污染针头刺伤情况(n=85)

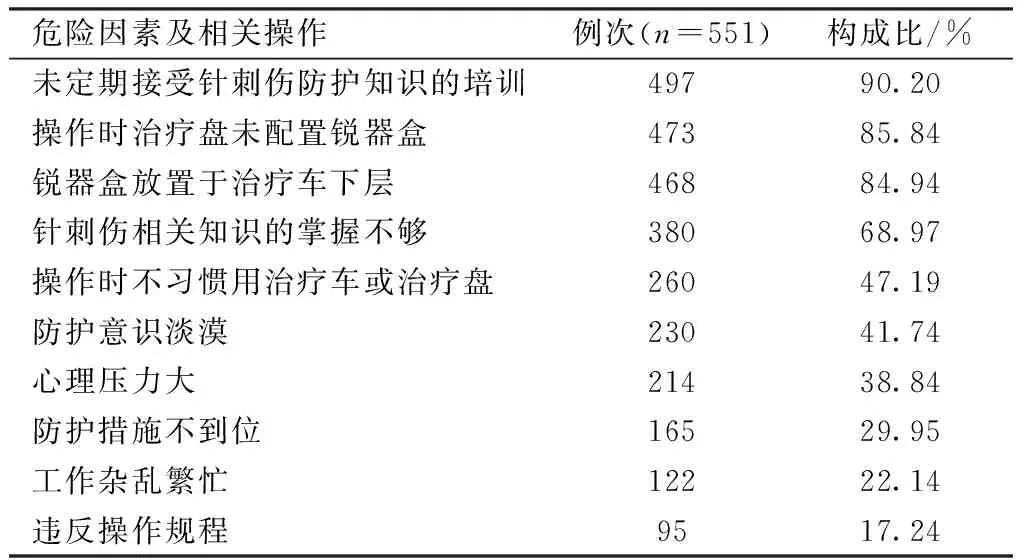

2.3发生针刺伤的主要危险因素 见表4。

表3 针刺伤的危险因素调查统计(调查内容为多选项目)

2.4发生针刺伤的操作环节 见表5

表5 发生针刺伤的操作环节(n=158)

3 讨论

3.1发生针刺伤现状及危险因素分析

3.1.1县级医院临床护士针刺伤情况 护士针刺伤情况发生率高,为57.17%,发生血液感染的概率大,主要因素是对职业暴露防护知识培训不力。本次调查结果显示,未定期接受针刺伤防护知识培训占90.20%,仅对新入职护士岗前进行职业暴露防护知识培训,致使临床护士对针刺伤的相关知识和防护措施掌握不够,个人职业防护意识淡漠。

3.1.2工作环境不利于针刺伤防护 护士操作时治疗盘很少配备锐器盒,本次调查发现85.84%治疗盘没配备锐器盒,影响了护士及时处理针头的依从性。锐器盒放置位置和高度不利于护士操作,锐器盒置于治疗车下层占84.96%,导致护士弃入准确性差,配药室锐器盒放置离护士较远,影响了锐器及时处理。

3.1.3县级医院对职业暴露管理重视不够,职业暴露防护设施不够完善 本次调查29.95%的护士认为防护措施不到位。已有相关文献[3]报道,40.36%的医务人员职业暴露是因为未提供防护用品所致。职业暴露上报信息化系统和管理制度不够健全,导致护士针刺伤自愿上报率低,本次调查统计上报率为29.12%。护士的人力资源不足,县级医院临床一线护士缺编一直未得到解决,工作繁杂,心理压力大。

3.1.4县级医院,低年资临床护士占比大 本次调查显示临床护士平均工作年限(5.64±5.84)年,其中工作1~5年的护士占比65.70%。低年资护士操作欠规范;如手工分离注射针头、双手回套注射针帽、操作时不习惯用治疗车或治疗盘、利器盒使用不规范、标准预防执行差等不良习惯导致针刺伤发生。低年资护士临床实践操作经验少,操作不够熟练,针刺伤防护应对能力不够。低年资护士沟通欠缺,操作前与患者或家属沟通不到位,未得到其有效配合等。另外,低年资护士比高年资护士每天的临床操作频度高,如各种注射、拔针、配置药液等,导致低年资护士发生针刺伤机会相对较多。

3.1.5县级医院未严格按要求选择静脉穿刺针 我们在静脉治疗横断面调查统计中显示,选择头皮钢针静脉输液占72%。静脉采血针头无防刺伤装置,这些都给临床护士增加了针刺伤机会。

3.2对策探讨

3.2.1县级医院职能部门加强临床护士职业安全教育,提高自我防护意识 职业暴露教育是降低其发生的有效措施[4],护理部与院感科共同探讨和制定职业暴露与防护知识培训计划,并组织实施。保证每位护士上岗前都能接受职业暴露与防护知识的培训,除了进行上岗前培训,仍然需每年分批次对全院护士进行培训,促使护士对职业防护的态度发生根本转变,最终达到其行为的改变。护理部每季度针对针刺伤案例进行分析和PPT分享,并将案例发到全院护士学习微信群,使护士人人重视和思考职业防护。各科护士长和院感专职人员适时强调针刺伤的危险性,督导防护措施落实,从整体上提高护理队伍的安全意识和防护能力。

3.2.2改善工作环境,减少针刺伤发生 根据科室危重病人和手术患者数,实行科学的弹性排班,减少因忙乱而导致针刺伤。将治疗车上层平面略低的侧面焊接大小合适的锐器盒挂框,治疗车锐器盒放置挂框拓展了治疗车的功能,主要实用于床边护理操作时锐器物的处理[5]。配药室配备高度适宜的可移动锐器盒架。治疗盘配备临时锐器盒;目前医疗器械生产厂家没有生产与治疗盘大小匹配的锐器盒,可将使用后的消毒液瓶作为治疗盘内临时锐器盒使用。

3.2.3县级医院领导高度重视职业暴露防护管理 为临床一线工作人员建立快捷方便的上报信息系统,完善职业暴露管理制度及流程,加大锐器伤防护的设备设施投入,为护士配备必需的防护用品。保障临床一线的护士人力资源,确保达到国家最低配置标准,保障职业安全。

3.2.4完善低年资临床护士操作培训计划 认真培训、严格考核,使护士掌握护理技术操作,使护士不断规范自己的职业行为,降低工作随意性[6]。避免手工分离针头和双手回套针帽,操作时形成习惯使用治疗车或治疗盘、充分有效的使用锐器盒等。

3.2.5将针刺伤纳入不良事件管理 医院护理部和院感科严格执行职业暴露防护制度,采取激励机制,鼓励医务人员积极上报,护理管理者第一时间掌握护士针刺伤的情况,针对这些预警事件报告,进一步完善防护措施及制度。护士长针对针刺伤组织全科护士进行讨论、分析或演练,提高护士的认知和防范能力。

3.2.6在县级医院推广使用留置针 逐步开展PICC、CVC穿刺技术,降低头皮钢针使用率,使用无针输液器和防刺伤采血针装置,减少临床护士针刺伤发生。

综上所述,铜仁市县级医院临床护士针刺伤发生率处于较高水平,临床护士针刺伤的防护意识不强,职业暴露上报信息系统不完善,管理制度和流程不健全,职业暴露防护设施设备比较缺乏,护理人力资源不足,头皮输液钢针使用率高等多因素存在,应积极采取有效措施进行防护。参与研究的四家县级医院积极采取了针刺伤防护策略,2016年1-12月的针刺伤发生率为4.75%,与2014年同期相比降低了23.93%,证明了我们采取的针刺伤防护措施有效,降低了临床护士针刺伤的发生率,保障临床护士的身心健康和职业安全。本研究采取回顾性调查、分析,难免影响数据的真实性,难以统计护士针刺伤的准确发生率和影响因素,不利于今后改进和预防临床护士针刺伤的措施。

[1] 聂圣肖,刘华平.北京市三级综合医院病房护士针刺伤发生现状及其影响因素的研究[D].北京:北京协和医学院,2012:10.

[2] 易宜芳,李映兰.临床护士针刺伤及低报告现象的原因综述[J].中华护理杂志,2009,44(2):182-184.

[3] 程雯,唐敏霞.医务人员职业防护能力调查[J].现代实用医学,2006,18(7):511-512.

[4] 陆爱玲,秦志强.医务人员职业暴露研究进展[J].护士进修杂志,2013,28(19):1740-1742.

[5] 袁晓丽,江智霞,张咏梅,等.医用锐器收集盒放置装置的应用效果分析[J].中国医院感染学杂志,2010,20(16):2441-2442.

[6] 赵静,李九红.护士针刺伤的发生状况及其影响因素[J].护士进修杂志,2015,30(6):502-505.

贵州省铜仁市自筹经费项目(编号:铜仁科研(2015)5-7号)

熊成霞(1972-),女,本科,副主任护师,护理部主任,从事护理管理工作

张兴芬,E-mail:2235085118@qq.com

R471

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2017.23.030

2017-08-16)