民族传统文化生态保护区理念与实践研究

——基于云南省环州大村的人类学考察

李 然,李兴军

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430074)

民族传统文化生态保护区理念与实践研究

——基于云南省环州大村的人类学考察

李 然,李兴军

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430074)

民族传统文化生态保护区模式在云南提出并得到了较好实践,它以保护非物质文化遗产为核心,以自然生态和文化生态的整体性保护为目的。依据生态人类学“文化生态”理论和云南省民族传统文化政策保护规定,民族传统文化生态保护区更加注重生态性,缩小规模、突显文化同质性,尽量避免与其他民族文化出现保护上的交叉,是一种因时制宜、因地制宜的小规模保护策略。建设理念、政策规范性、村民主体意识及加强民族村寨社区建设是保护区建设取得成功的重要因素。在全球化背景下和现代化进程中,该模式有利于促进文化与生态、社会、经济全面协调与可持续发展。

环州大村;民族传统文化生态保护区;理念;实践

民族传统文化生态保护区是对我国优秀传统文化的一种整体性保护模式。这种模式由云南提出,并得到了较好的实践。其保护对象有三种类型:一是单个的少数民族传统村落。如云南省文山州麻栗坡县“城寨彝族传统文化保护区”、临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县“大南直布朗族传统文化保护区”、文山州马关县“马洒壮族传统文化保护区”等。二是几个传统村落的组合。如红河州河口县“桥头布依族传统文化保护区”是对桥头乡老董上寨、老董下寨、荒田坡等13个自然村寨的组合性保护;三是乡镇层次的少数民族聚居区。如临沧市沧源佤族自治县“勐来崖画谷佤族传统文化保护区”、大理州洱源县“凤羽镇白族传统文化保护区”等。

“民族传统文化生态保护区”概念在《云南省非物质文化遗产保护条例》(2013)中被提出。它和许多文化生态保护模式一脉相承。但是,在“民族传统文化保护区”基础上更加注重“生态”性,在“国家级文化生态保护区”基础上缩小了规模、突显文化同质性,尽量避免与其他民族文化出现保护上的交叉,采取一种因时制宜、因地制宜的小规模保护策略。

环州大村隶属于云南省楚雄州武定县环州乡,是环州乡政府所在地。这里非物质文化遗产代表性项目集中、特色鲜明、传统文化形式和内涵保存完整,自然生态环境良好,是民族传统文化生态保护区建设的典型案例。笔者于2015年—2017年对环州大村彝族传统文化生态保护区进行多次调研,对“民族传统文化生态保护区”理念、模式及对非物质文化遗产、传统村落保护的理论意义和实践价值进行了总结与思考。

一、民族传统文化生态保护区的环州大村实践

“环州大村”离县、市较远*“环州大村”距武定县城116公里,属于武定县的边远乡镇。,交通不便、经济贫困,设立民族传统文化生态保护区难度极大,但在实践过程中形成了自己的特点。

(一)保护自然生态环境

自然生态,是指气候、动物、森林、草原、水土、土壤等要素构成的自然统一体,它是人类生存和发展的基本条件。环州大村列入保护的自然生态主要是万松山天然林区、来自山天然林区、祭天山天然林区、村内古柏、村中古井、环州河、农田等。环州大村彝族传统文化生态保护区对自然生态的保护主要为以下三种类型:

第一种是作为村民“生产资源”的保护。土地

和森林是村民生产资本和生活资本的重要部分。鉴于发展的需要,国家实行“土地联产承包责任制”和“集体林权改革制度”,按户给村民分配土地和山林。村民把国家分配的土地和山林视为自己的生产资源,在使用的同时,也积极履行管理的义务。

第二种是国家主导下的直接保护。环州大村万松山天然林区的国有林,直接由武定县森林管理局和环州林业站委派工作人员进行管理。环州林业站的LQW说:

“国有林是县人民政府所有的。不存在砍伐,那里有一个管护所管理。国有林实际是有一万多亩的,国有林没办法开采,没有指标,它属于国有。近三十年来没有采伐过,不存在开发,比较平稳。”

LQW的谈话,多次提到的关键点是“不存在开发,相对稳定”。由此可知,环州乡林业站对万松山的保护是极其重视和严格的。

第三种是“鬼神”信仰之下的保护。这一类型的保护主要涉及村民的神树、神山和坟山。环州大村的坟山、神山植被较为茂盛。鉴于对祖先的纪念和崇拜,村民不允许别人随意砍伐自家坟山上的树木。环州彝族人民崇拜神灵,有到祭天山敬奉天神和来自山祈求观音赐子的习俗。因此,村民自觉形成对自然环境的保护意识。

(二)整合文化生态资源

文化生态是由生产方式、生活方式、风俗习惯、信仰崇拜等文化因素构成的统一体,它是物质文化、制度文化、精神文化的有机组合。是民族生存和发展的重要条件。文化是人创造出来最终服务并满足人类生活和生存需要的意义系统。辨析民族传统文化类型,根据不同的文化对象进行有针对性的保护,是环州大村民族传统文化保护工作取得成功的主要原因。

其一,实施“整体性保护”,重视对单一实物类和复合类文化遗产的原状维护。整体性保护,是民族文化生态保护区建设的主要原则,同时也是文化遗产保护的重要方法。此类型的保护主要有两类:一是单一实物类的民族文化遗产。如工具,生活器具,民族服饰、乐器等;环州大村是李氏土司所在地,遗留下了许多实物。土司遗留下来的器皿、衣物、工具等被原状的保护在环州乡文化站文物管理室。二是复合类的文化遗产。如古遗址、遗迹、建筑等。环州大村古民居,建筑风格为江南徽派庭院式建筑,结构为土木结构,灰瓦盖顶,两扇墙为风火墙,建筑多为四合院,古建筑面枋探头多为龙凤狮像,现遗留的民居多为清末明初建筑,具有重要的审美价值和历史文化价值。2010年,武定县委、县人民政府提出对环州大村村貌进行原状维护,实施整体性保护。2013年,楚雄州人民政府、武定县人民政府将万松山北麓的卡莫大村土司遗址、万松山东麓的环州大村土司遗址、桃源峡、固天营城堡、弯塘子彝族古代祭祀遗址、李氏土司祭祖坛、李小黑墓志等土司遗址、遗迹确立为“楚雄彝族自治州文物保护单位”,对“环州土司江防遗迹群”,实行整体性保护。

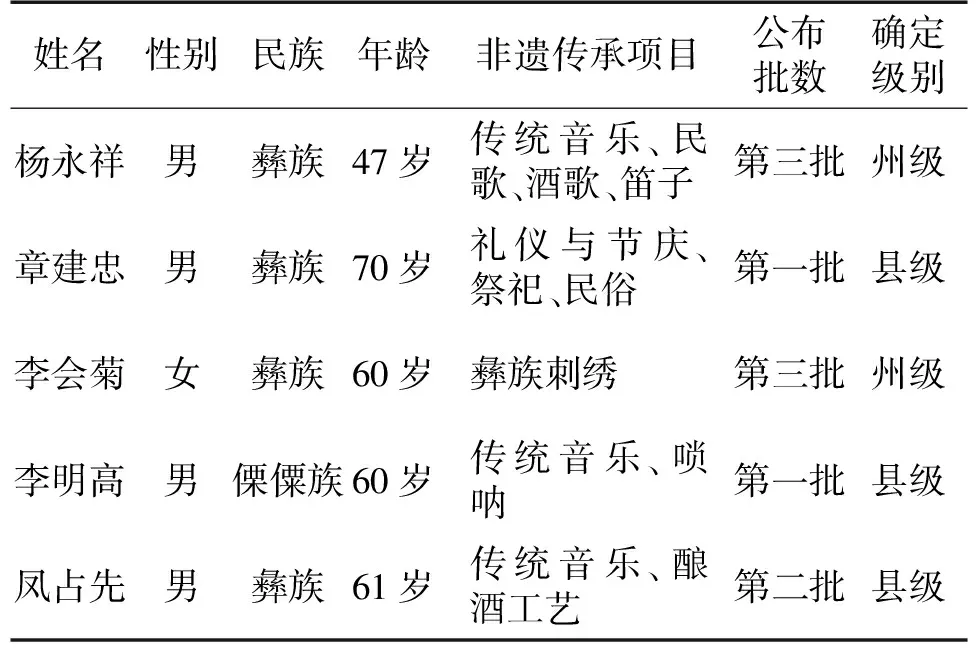

其二,实行传承保护,积极申报非遗项目,重点扶持和培养代表性传承人。非物质文化遗产是保护区保护的核心,传承人和传承活动是保护区工程得到批准的关键,也是保护区得以存在和发展的关键。目前,已成功申报了传统音乐、民歌、酒歌、笛子、礼仪与节庆、祭祀、民俗、彝族刺绣、唢呐、酿酒工艺等非物质文化遗产项目,确定了杨永祥、章建忠、李会菊、李明高、凤占先等代表性传承人。(详见表1)*参见《武定县环州乡环州大村彝族传统文化保护区概念性规划》材料。政府通过给代表性传承人提供生活保障资金和开展非遗培训等形式来鼓励和促进非遗项目的传承。

表1 环州大村非遗传承人及项目统计

注:该表统计于2013年。到2016年,表中传承人年龄、确定级别发生了变化,特说明。

其三,实行“生产性保护”,促进民族传统文化的活态性传承。所谓生产性保护,就是使民族传统文化转化为经济资源,使其能够活态性传承发展。“生产性保护”主要适用于民族传统文化中具有“生产性质”和“表演性质”类的非物质文化遗产。对于环州大村酿酒工艺的保护,政府鼓励企业打造“环州一号”品牌,申请立项、进行包装、联系销路、开辟市场,在云南省楚雄彝族自治州境内得到广泛宣传,并逐渐推往全国各地。“环州一号”品牌的设立,带来极大的经济效益,村民看到了市场前景,主动向环州乡酿酒传承人凤占先学习酿酒技艺,欲用此发家致富。经过凤占先的传授,环州大村酿酒人数不断增多,酿酒规模逐渐壮大。借助“酿酒”的成功经验,环州大村彝绣也走向了市场,目前已销往昆明、上海、北京等地。此外,具有表演性质的环州彝族酒歌、左脚舞、山歌也充分抓住节庆、旅游活动机会在村内外表演,产生了社会效益和经济效益。

其四,建构文化场域,充分发挥场馆传承功能。“场域”概念由法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pirrer Bourdieu)提出,指环绕在行动者社会实践过程中的一个关系空间网络。[1]16段超教授在《少数民族古村镇保护与发展的文化场域建构》(2016)一文中呼吁要从“自然场”和“社会场”两个方面,科学地保护和建构少数民族古村镇的文化场域。环州大村民族传统文化的保护,一方面,重视社会场的建设。近年来,为了开展民俗节庆活动和丰富村民的文化生活,政府在村西修建了民族文化广场;为了酒歌、刺绣技艺的传承,政府着手建设非物质文化遗产陈列馆和传习所。另一方面,重视自然场的恢复和建设。环州大村的祭天山和来自山是有名的神山,是村民举行宗教祭祀的场所,政府将其列入重点保护对象,促进宗教文化传承。

二、环州大村彝族传统文化生态保护区建设理论依据

“民族传统文化生态保护区”是一种文化保护模式,它的实践需要在既有理论的指导下完成。通过对“环州大村彝族传统文化生态保护区”实践的调查分析,认为其主要理论基础主要包括以下两个方面。

(一)生态人类学中的“文化生态”理论

“文化生态”理论是文化生态学、生态人类学研究的重要内容。关于文化生态的研究,可分为侧重解释文化变迁的生态学研究和把文化类比为生态整体的文化学研究,[2]后者在我国学界被广泛采用。目前,有学者从生态学、地理学、生态哲学、文化生态学、生态人类学等对其进行解释,基本厘清了文化生态的内在逻辑及其在不同学科中的差异性。1866年,德国科学家海克儿(Erst Haeckel)在其所著《普通生物形态学》中首次提出“生态学”概念,主要研究生物有机体及其与周围环境的相互关系。显然,生态学是从生物个体及其与周围环境相互关系角度认识生态的。美国新进化论学派代表人物斯图尔德(Julian Steward)受其启发,于1955年在其代表作《文化变迁论:多线进化方法论》中正式提出“文化生态学”概念,指出文化与生物一样,具有生态性。[3]8这一理论后来得到其学生——美国文化人类学家罗伯特·墨菲(RobertF·Murphy)的发展,指出“文化生态理论的实质是指文化与环境(包括技术、资源和劳动)之间存在一种动态的富有创造力的关系”。源于文化生态学的创意,1968年,拉帕波特(R.A.Rappap)和维达(Vayda)提出“生态人类学”概念,将“文化生态”作为其核心内容之一,主要研究文化生态的自然属性和文化属性,这一理论被众多后继者所推崇。

在生态人类学看来,文化生态本质上是文化与生态的“耦合体”,这种耦合体现为文化与生态的相互影响、依存和制约关系。[4]在全球化和现代化背景下,文化生态问题成为我国学者关注的主要问题之一。1988年,方李莉在北京大学社会学人类学所主办的高级研讨班上,提出了“文化生态失衡”问题。她认为,“人类文化的各个部分是相互作用的整体,文化生态同自然生态一样都具系统性、动态性和区域性,人类创造的每一种文化聚集在一起会形成不同的文化群落、文化圈、甚至类似生物链的文化链。自然生态平衡与文化生态平衡相关联。自然生态、资源的破坏和减少将导致文化生态、资源的破坏和减少”。这一问题提出后,在我国学界得到强烈响应,众多学者发文关注文化生态问题,呼吁进行文化生态建设。诸如孙兆刚《论文化生态系统》(2003)、张小军《文化生态与文化环保》(2008)、高丙中《关于文化失衡与文化生态建设的思考》(2012)等。

在生态人类学“文化生态”理论的指导下,我国进行了文化生态保护实践,各地区根据实地情况展开了相应的“文化空间”保护模式。例如,“生态博物馆”(贵州,1995)、“民族传统文化保护区”(云南,2000)、“国家级文化生态保护区”(文化部,2006)、“民族传统文化生态保护区”(云南,2013)等建设理念正是在此基础上孕育而生。“环州大村彝族传统文化生态保护区”作为“民族传统文化生态保护区”建设理念的一次典型实践,它所取得的成果无疑得益于对文化生态理论的遵循。

(二)云南省民族传统文化保护政策理念

环州大村之所以被命名为“民族传统文化生态保护区”,它具有可依托的政策依据。2013年3月云南省制定的《云南省非物质文化遗产保护条例》第二十七条明确规定:非物质文化遗产资源集中,民居建筑特色鲜明并具有一定规模,传统文化形式和内涵保存完整,自然生态环境良好的特定区域,经过逐级申报审批,可以公布为“民族传统文化生态保护区”。环州大村具备这一条件,具体表现为:一是该村民居建筑特色鲜明,自然生态环境保存良好,彝族传统文化的内涵和形式保存完整。二是整个环州大村彝族民居较为集中,许多民居建筑多为百年以上,时代久远,具有一定的历史价值。三是该村彝族的传统酿酒、传统刺绣、婚俗、丧葬习俗、祭祀、手抄经书、传说、故事保存较为完整。四是该村森林茂密、农田平整集中,自然生态环境保存良好。

环州大村民族传统文化生态保护区的申请设立,是建立在当地人强烈的文化保护诉求之上的。《云南省非物质文化遗产保护条例》第二十七条提到:“民族传统文化生态保护区的设立,应当尊重当地群众的意愿。”经调查,政府官员、地方文化精英、当地居民对民族传统文化保护的意愿强烈。环州乡原文化站站长A说:“我们环州民族文化浓厚,不管是土司文化,还是彝族文化,都是非常了不起的,希望得到国家的重视和年轻一代的发扬和传承。”显然,以A为代表的老一辈文化精英对环州大村的传统文化有极高的认同度。B官员也说:“当地老百姓对建立民族传统文化生态保护区极其赞同和支持”。因此,在环州大村申请设立民族传统文化生态保护区,符合当地彝族人民的意愿。

民族传统文化生态保护区的设立有可依托的政府部门及其管理单位。《云南省非物质文化遗产保护条例》第二十八条规定:“省级民族传统文化保护区所在地的县级人民政府文化行政主管部门负责专项规划的制定,专项保护规划应当委托有资质的规划设计单位编制,经省文化行政主管部门组织专家评审同意后,由县级人民政府批准组织实施。”环州大村彝族传统文化生态保护区的规划,由武定县人民政府牵头,环州乡人民政府积极参与,委托武定县广电旅游局、云南彝海智库文化产业开发有限公司、云南广厦规划建筑设计院有限公司参与编制。规划建设体系的完善,使其操作更具有科学性。

三、环州大村彝族传统文化生态保护区建设启示

环州大村彝族传统文化生态保护区既有我国其它文化生态保护区的共性,又有其自身的特点。我国许多文化生态保护区都有“自然环境优美、民族传统文化浓厚”的共性。但是,该保护区在经济上、交通上、文化上与其他类型又明显存在差异。尤其在贫困山区建立保护区,应该注意什么?又有哪些意义?笔者对环州大村彝族传统文化生态保护区实践和理论的研究,总结如下。

(一)遵循保护区建设理念,注重政策规范性

根据生态人类学“文化生态”理念,民族传统文化生态保护区是一种既注重文化生态保护,又提倡自然生态保护的整体性保护模式。一般说来,文化具有适应性,主要指对特定自然环境和对社会环境的适应性两个方面。[5]393-394文化的主体是人。为了适应气候和环境,人们要掌握自然界的运动变化规律,发明和制造工具,习得生存技能,在不断适应特殊的自然环境中生存下来。因此,各个地方的人们都有自己独特的生产和生活方式,这些生产和生活方式丰富了“地方性文化”的内容。“地方性文化”是人们对地方特殊自然环境产生“文化适应”的产物。生态人类学“文化生态”理论认为,自然生态与文化生态密不可分。如果一个地方“只注意自然生态,不注意文化生态,只重视文化生态而忽视自然生态都不利于文化生态的保护”[6]。“许多地区之所以能够长期保持良好的生态环境,很大程度上是发挥了当地人的地方性知识或传统知识调适和维护的功能”[7]43。环州大村村民信奉“咪司”(意为“土主”或“山神”),被尊为“咪司”的树,不准攀折,更无人敢砍伐。正是因为“咪司”的信奉,这些古树才得以万古长青。此外,因为“龙神”崇拜,村民们不会在古井里面洗衣服,不敢往里面扔脏东西或用自家猪食桶往井里面直接打水。村民C说:“如果哪个不听,违反了规律,龙神就会陷害他, 找他家麻烦,让他家不得安宁”。古井生态也因村民的民间信仰得到到保护。因此,民间信仰在处理人与自然的关系中,发挥了重要的调适功能。总之,没有绝对纯净的自然生态,也没有脱离自然生态的文化生态,任何文化生态都是自然与人文的结合。

此外,政策理念的科学性是民族传统文化生态保护区建设成功的关键。环州大村彝族传统文化生态保护区的建设,得益于《云南省民族民间传统文化保护条例》(2000)、《云南省非物质文化遗产保护条例》(2013)、《中国民族民间文化保护工程实施方案》(2004)、《中华人民共和国民族民间传统文化保护法》(2004)等法规、方案的指导。这些政策为文化生态保护区的建设指明了方向、明确了目标、理清了思路。

(二)增强村民文化保护的主体性意识

村民是文化的主体,民族传统文化生态保护区的建设可以提高村民的文化自觉和文化自主保护意识。未设立“民族传统文化生态保护区”前的环州大村,生活贫困、教育落后、信息封闭,村民与外界交流,常感到自卑。外出打工、求学的年轻人,不愿意暴露身份,不随意提及家乡贫穷的生活状况。保护区设立后,村民与外界交流明显增多:一是探险猎奇,体验民俗的游客量逐年上涨;二是来采访的记者,调研的科研人员人数逐渐增多。随着外界的关注和生活状况的改善,村民的自尊心、自信心逐渐增强,对保护本民族文化的重要性认识更加深刻。例如,一些90后年轻人主动建议父母给自己筹办传统婚礼,并请来摄影师对婚礼仪式进行影像记录;傍晚有中老年妇女在民族文化广场跳左脚舞;“武定论坛”微信公众号上能看到环州大村的有识之士撰文介绍家乡美景、美食、民俗等。可见,民族传统文化生态保护区设立后,村民文化主体性保护意识明显增强。有诸多学者认为,地域文化或民族民间文化的保护,最有效的途径便是“就地保护”*所谓文化的“就地保护”,就是主张文化应在其置根的“土壤”里“生长”、“开花”、“结果”,蓬勃发展,兴旺发达。具体参见尹绍亭.民族文化生态村:当代中国应用人类学的开拓理论与方法[M].昆明:云南大学出版社,2008:54.。笔者认为,民族传统文化保护区是“就地保护”的一种模式,保护区的设立将会提高当地人参与文化建设的积极性,激发村民文化保护的潜能,有助于民族文化的保护和发展。

(三)促进民族村寨社区建设

民族传统文化生态保护区的设立对社区脱贫,建设和治理创造了条件。环州大村彝族传统文化生态保护区的设立,带来了系列显在和潜在的经济效益。环州大村自然环境优美,民族传统文化资源丰富,政府以此为契机,发展民族文化产业,促进了资源开发,带动了就业,增加了社区居民收入。环州大村周围土地平整、野生菌资源丰富、大面积种植核桃,有助于菌类加工厂、核桃加工厂和蔬菜种植基地的发展。环州大村特色种植业(核桃、茶叶)、特色养殖业(壮鸡、黑山羊)的发展,有利于实现品牌效应,引起更多人对该社区的关注。

保护区的设立,也产生了系列生态效应和文化效应。在生态效应方面,“生态”“环保”“绿色”等可持续发展理念在环州大村得到推广和普及,村民已经意识到传统耕种方式(多指“刀耕火种”)的局限性,主动放弃简单粗放的耕作方式,愿意接受先进的生产技术,注重精耕细作和无公害栽培,效果明显,实现了生产上由粗放型向集约型的转变。“爱护光荣,破坏可耻”的环境保护理念也逐渐深入人心。在文化效应方面,非物质文化遗产传承人、传承项目得以申请和立项,民族文化广场、民族文化馆、文化传习所、“环州土司江防遗迹群”等文化场域得到建设,对民族传统文化的保护和传承意义重大。

四、结语

环州大村彝族传统文化生态保护区的个案表明,设立保护区对自然生态、文化生态尤其是非物质文化遗产的保护意义重大。不难看出,民族传统文化生态保护区的设立和运行既要了解当地实际情况、尊重地方民族文化主体意愿,又要遵循生态人类学理论与方法和地方民族文化政策的指导。此外,文化生态的建设应该注重生态人类学理念的研究,加强从学理层面去指导不同地区、不同民族传统文化的保护。对于民族村寨社区的建设,应该调动村民参与建设的积极性,充分尊重当地人的意愿,提高村民对本民族文化的自觉能力和对文化保护工程的认知水平。同时,要利用好“生产性保护”这一策略,兼顾保护与发展、传统与现代之间的平衡,注重总结成功经验。希冀在全球化背景下和现代化进程中,民族传统文化生态保护区能探索出一条促进文化与生态、社会、经济全面协调与可持续发展的文化生态保护之路。

[1] (法)皮埃尔·布迪厄.实践理性.关于行为理论[M],谭立德,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2007:16.

[2] 刘魁立.文化生态保护区问题刍议[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2007(3).

[3] (美)唐纳德.L.哈迪斯蒂.生态人类学[M].郭帆,邹和,译.北京:文物出版社,2002:8.

[4] 翟慧敏.生态人类学视阈下的“文化生态”及其在生态文明建设中的价值探究[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2017(1).

[5] 林耀华.民族学通论[M].北京:中央民族大学出版社,1997:393-394.

[6] 段超.再论民族文化生态的保护与建设[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2005(4).

[7] 尹绍亭.民族文化生态村理论与方法[M].昆明:云南大学出版社,2008:43.

责任编辑:陈沛照

C957

A

1004-941(2017)06-0020-05

2017-02-28

教育部人文社会科学规划基金项目“民族村寨保护发展与乡土社会文化变迁研究”(项目编号:12YJA850013)。

李然(1976-),男,湖北随州人,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为南方民族历史文化与社会发展;李兴军(1991-),男,云南武定人,主要研究方向为南方民族文化与社会发展。