静静体验书写之美

陈新亚

静静体验书写之美

陈新亚

回到书桌,回到砚台旁。

我想以我个人的观察,谈一谈该怎样静下来,回到书桌,回到砚台旁,体验与字帖、与笔墨相亲相合。围绕这个主题,将想到的几个重点问题和大家交流一下,很多是我个人的想法,不一定对,提出来供大家讨论。

一、文辞问题

不能不尊重诗文文本。我们所选的书写内容,如果没去尊重它,放到今天来说就是著作权的问题。对你所选诗文的作者的尊重,或者说对我们前辈的、文化的、精神的、诗意的尊重,我觉得这很重要。古人讲究“敬惜字纸”,凡是纸上有字的东西不要轻易乱扔,要收到一起在文庙或家里某一个地方专门焚化,要存一种敬畏之心。

人一定要有一点敬畏之心。当你怀着敬畏之心面对一篇诗文,你就会仔细去拜读它,去研究它,去欣赏它,而不会轻易改变它。这个过程,你也会获得一些审美与精神上的享受,或者是一种进步,并与古人有所交流。

不尊重诗文有哪些表现呢?比如说拼凑成文,写满一纸,比如说将三五个对联句子凑成一件作品。我前几天在微信上看到第九届国展上就有人这么写,隶书,就是几个对联,不成诗,可是因当时评审程序中没有文字审读这一环节,他侥幸获奖了。写的不是一篇诗文,可能是熟悉的几个联句,显然有蒙混之嫌。实际上这也是对评委的不尊重,对展览的不尊重,对自己艺术的不尊重。

另外,有些人只节取诗文的某一段,把纸写完了就算了,不管文章完没完。比如去年我担任评委的一次评选,有一件小斗方看上去笔墨效果非常好,结果在审读环节发现,其文字无头无尾。可能是他在家里写的时候,连续写了一批小斗方,然后感觉这张效果不错,就拿了出来,完全不顾所写文字,这个太过分了。就这一段文字,不算头不算尾,这中间一段也有问题:就是一个句段没写完,他又抬头了,故意支离文句,把本来一个完整的句子支离了。为了什么呢,所谓“留白”,为了视觉效果,故意为之。这也是对原文的一种损坏。

还有就是直接抄别人的作品,借鉴他的章法,然后用自己的书体书写。有一点变化,但大多是借别人的。这样写下来,他根本就不知道这个文章作者是谁,也没去查找原文来读解。故而常见到同样的一个字,前面一个写对了,后面一个写错了,第三个又写成另外一个字,经常出现错字。

现在也提倡自作诗文,可很多人不识律诗,你写成自由诗也可以,写成古体诗也可以,那样不需要讲究平仄音韵,但他却注明是七律、五律,那就错了。对联,上下联之间词性也不对,音调也不对,把上下联搞反了,等等。这叫做不懂得文辞制度。

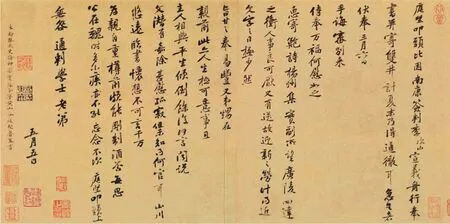

黄庭坚尺牍

还有仿古人书信、尺牍的方式作书,可是什么时候转行,不明白,就随意另起行。比如说,我要给刘老师写信,按常理,一定要将涉及对方身份的称呼与事项另起行,比如说“请批评”,“批评”应该写到下行开头去,“请”是我,那么“批评”是对方,应该有一个抬头或是写高一点。指及对方的要放在前头,请对方的“安”要放在头边;或者在两字间空一格,留一定空间,这都是古人讲究的一种礼仪,称为书仪。这个礼仪无意中造成了手札书中的留白。若我们不管古人究竟是为什么,直接拿来,无意中破坏了文辞本身的连贯性,就不成规矩。

还有,比如说“跋”。很多人作品正文写完了,这里加一块小字,或那里另加一块字。按道理后面应该是“跋”,前面叫“题”。因为“题”右边是个“页”,“页”是指头面,“跋”左边是“足”,是后面的。所以文章主体之右是“题”,左边是“跋”。可是很多作品的跋,不是跋,跋的内容应该是对正文的补充、引申等,可他是把正文那部分字故意写小,也并不是这纸写完了实在没办法。他故意留出部分正文写小些,安排成一个“跋”,这太造作。题跋方面还有一个问题,比如说落款,也可以把跋和落款放在一起写,但是有的作品款也不像是款,跋也不像是跋。

二、文字问题

文字问题简单说就是错别字,这个一定要自己严格把关。在一次评选的时候,我手里有一二十件待选作品,最后留下来只有一件,是对联,只有几个字,作者文笔还不错,所以没问题。其他的全因错别字被拿下来了。

第二个就是不知道“六书”的文字结构。不知道象形、会意等,自己造字。比如说草书“有”字上部,他写成了“彐”,严格说中横应该穿过去,上面本来是一只手,一只手拿着一块肉,称为“拥有”。这是不懂文字构造,变形了。还有的错误就是本来想装饰一下,结果装饰部分过犹不及,反成错字。篆书、隶书稿件里不少见这种差错。

还有的是不懂草法,这个很难实际举例了。明清时很多人临古人字临油了,甚至王铎这样的大家,我们也可以找他的错,比如说“路”字最后一笔用力一甩(我们当代临摹王铎的很多人这样写),就养成一个习惯,凡是到了最后一笔,就用力一甩,甩得很长,这个就构成了另外一个错误,当他动作多的时候,就会出现错误。我们网上看到很多名家写字,无缘无故动作就要多一下,多得过分了,就是错误。每一个人,有自己的习惯,什么叫习气呢?这个称为习气,久而久之,成了错误,可自己却不知道。

所以我们写字,最重要的是个人的觉悟。‘觉悟’这个词不光是政治上的语言,在佛教里我们也讲‘觉’,什么是‘觉’,你看上面是‘学’,下面是‘见’,指的是人的眼睛。在学习中,要看到自己的问题。‘悟’字更是直指本心,‘我的心’。孔子讲‘吾日三省吾身’,每天几次反省,那叫‘悟’,所以需要我们来训练这种状态。

其实这些问题都很好避免,比如说翻一翻书,问一问身边文字、文辞修养高的人,问题就解决了。学问学问,问很重要,现在大家“问”都不再做了。但是古人都在问,走到哪里都要问一问,孔子会问农民怎么耕田,别人笑话他,但是他还照样问。

解决这些问题一个是要问,再一个就是查,查一下字典,比如《辞海》等。很多繁简字,辞海里面都写得很清楚,比如“里外”的“裏”和“公里”的“里”的区别,哪一个用在哪里。如果从文字学上讲,“公里”的“里”是讲有多少里路,“下里巴人”肯定不能是“里外”的“裏”。

古代很多俗字、冷僻的字,《辞海》里也都有,但是我们创作时要尽量避免,因为有时评委也不一定认识,评委也有拿不准的时候。本来有些俗字,也可以通用,但是评委拿不准,把你拉下去了,划不来。所以说宁可写通常的字,不要写生僻字,就写常用的字,写日常字,我们为什么偏要弄些古怪的字呢?我建议写行楷书一定要避免这些。当然,在篆隶书方面,如果从古代金石简牍中直接学,是很古老的写法,而且的确是正确的,可直接学而用之。这是一个方法的问题。平时可购置几本喜欢的古籍,比如说你喜欢写李白的诗,就可以买一本古籍出版社出的李白的诗集,或者是王维的诗集,从里面找内容来写。

三、形式问题

形式问题,这里主要指章法表面一些不太好的现象。

比如硬留空白。在作品的前头硬留一空缺,有的人盖一个印章,有的人就空留着,有的人会加上标题,比如《石钟山记》,作者本来是写行书的,硬加一个隶书或篆书标题。结果很多有可能获奖、入展的作品,恰恰是因为标题字不好而落选,评者恨不得把它裁掉。还有,将印章盖满。这本是作品在流传中后人做的事,苏东坡在作品上留一块,与朋友玩笑说,且待五百年后人评之,这也是自信的表现。但今天自己先全盖满,你也该留一点空给后人题识吧,如果能传承的话。如果不能传承,你自己“做旧”,那也不好——此时要留空白,宁可这张纸没写完空着,看着倒舒服些。如果说字真的好,留一点空白,哪天有高人,觉着不错,给加一点跋,价值就更高了。印全盖满,如同“批发印章”——据说网上有卖这种类似的仿古印章,可笑。

再就是染、破、烧、裁等做旧,搞得不见天日,字也看不清楚了,看去令人难受。拼接大家都很熟悉,包括外面卖的纸,直接就有拼接的。其实这样没必要。如果真是一幅好字,任何外在的东西都不要,几笔几画就说明问题了。

今后的征稿启事,或会限制文字字数。以前有巨幅八尺小楷,都写满,让人一看就晕。有的作者诸体写遍,几种书体杂于一纸,为了显示功力。其实也没必要,因为从生理学上讲,一个人不可能同时把几种书体都写得很完美。

其实真正的书法形式,比如说用笔、笔势、体势,这个“势”,古代的书家、理论家都很强调,我们反而没重视它。前面的问题都是表面的,之所以大家都去做,是因为太容易做。如拼接、留空,谁不会呢?把纸写满谁不会呢?都会,便没有难度。我个人体验,写一件作品,一个书法家要做的,就是选一篇自己欣赏的诗文,或自己的诗文,用自己擅长的某种书体,轻轻松松地抄在合适的纸面上,这就是书法艺术过程。

颜真卿《祭侄稿》

不说别的,如黄庭坚,他用行楷书就写过《范滂传》,还写过很多古人的诗文如《诸上座帖》《李白忆旧游诗》,都写别人的,他自己喜欢,把它抄下来而已。又如颜真卿的《祭侄稿》,看上去仿佛是胸怀一腔烈火,一气呵成写出来的。其实,我们仔细看看他反复涂改的笔迹,便知道这是痛定思痛,在较安定的心态下起草的。其效果的确是很艺术,但仍是一篇草稿,在书写时哪里会去考虑什么形式与内容!在当今,如果把书法的形式专门提出来,作为一个项目去练习的话,也不错的,但也会带来一些问题,也可能把路子走歪,以至于形式至上,反而将本质的书写给淡漠了。所以我便强调一下:书法,就是把自己喜欢的诗文轻轻松松地抄在合适的纸上。

这种合适的纸面,也包括用手卷。若写黄庭坚草书的话,最好是用横卷式的。因为黄庭坚的字摆动比较大。古人的手卷,你把它改成竖式,可能有问题的。每个人的书体,都应有其合适的纸面,每个人有自己的擅长。有的人擅长写斗方,有的人擅长写对联,有的人擅长写手卷,自己或不太注意,但我们要去探求。我们每个人都有擅长的书体,一定要经过自己十年、二十年摸索以后,你可能写对了。我们写字人被称为书法家,可好多人是无“家”可归,他不知道在哪里。我们必须通过十年、二十年时间去找,直到找到属于自己的那个唯一的“家”。

这个“家”可能有几个因素。第一是你擅长的书体,第二是你喜欢的“境界”。这个境界是指什么呢?,比如说你喜欢汉唐、魏晋,还是宋元?每人都有这么一个大环境。最后还要找到自己所擅长的笔墨方式。真正到了那个层面之后,你才可能有找到“家”的感觉。家是什么感觉?我很早写过一篇小文,是说回到家后,没什么讲究,鞋子放哪里随便,床上整不整洁不在乎,那是你生活了很多年的环境,在那里会感觉很轻松、很自在,这就是家。我们今天书法家、艺术家,如果写字的时候脑子里考虑得太多,手下担心笔墨字形,字外担心别人评价……难得有几分轻松,那就还没成家。

在我们能轻松写字的同时,还要能够展现我们书法的美,不是我个人的美,是“书法的美”。这个书法美是什么?是中国书法几千年积淀下来的一个共性规律。在自己作品里有书法的美,同时也有个人性情之美时,才是件好的作品。我们总强调个性、自我,这些对不对?也没错,但前提是什么?当作品不能展现几千年流传下来大家公认的一种美的话,你的个人性情是几乎等于零的。

大家可能会想,我们当代很多名家,他的作品和传统形态不同,但是很红!请过几年再看吧,看他还红不红。前些时在微信上看到一帖子,展示了30年前的一些名家的作品。你看看,这些人如今状态如何?还在书坛的有多少?有的过世了,再审视他的作品如何?也有的人作品已被批评甚至否定了……问题在哪里呢?我大致看了一下,这些作品都有特点。如赵朴初先生这一类的,可能再过一千年,还会有很多人认为好。有一些怪怪的写法,可能过不久就会被淘汰。有一个现象,他当年之作可能幼稚一些,但一直是走很正的路子,今天他往高、往深里走了;而当年就怪怪的,无所依傍,自我表现的那种,到现在还是那样子,没什么进步。这个现象反映的问题,就是书人的文化规范与生理作用。二三十年前,有很多人的字写得很好,可惜放弃了。还有好多人,路子一直没变,还是那样子,没进步。这就是问题。当我们所学习的一种书体,不能将我们自身带到一个高雅境界,就是在耗费自己的生命。

刚才我试着定义书法创作:找一篇适合的诗文用擅长的书体轻松地写在合适的纸上,既能展现书法共性之美,同时你个人的性情也就有了。或者说你能够展现传统之美,你的个人性情必然会有。

当下提倡自撰诗文,这是对我们书法人的一个期待。能够写文章,能够写诗词,自然没错,提高修养。但又觉得,如果说作为展览或出版,我们应该慎重考虑一下自己的短长,自己的诗真的很好?你可以让身边写诗词的高手看看,如果简单的格律都弄不好,那意境修炼不是更难?所以我觉得先要有个人觉悟。

其实,书法很难展现诗文之美。这是我的看法。

有人说《祭侄稿》展现了一种悲愤情感。其实,笔迹中展现的只是一种节奏韵味,这种节奏韵味,有时会和书者的心情合拍。就像有人说朱自清,其散文好,但是他讲课时似乎有点怯,很内敛,讲不出话,但是他文章好。有人就善于讲,但写不好文章,这也是性情在起作用。颜真卿的书法和他的感情有较统一的地方,这是个特殊的人。但是王羲之不是,王羲之作文似乎一字三思——看看《兰亭集序》笔迹迟缓,与其书札判若两人——这是我个人的观点,不一定对。请大家来思考、观察古人,像苏东坡,他的才气太大,其文思如水泼地,无孔不入,四面游走。他的思想感情和笔墨几乎是统一的,你看他的《寒食帖》,前面工工整整,后面越写越融为一体,这大概是真正的在“家”的书写;看王羲之的书札,振迅天真,一旦成字,一笔都不可移易。所以真正体现家的感觉的,是书信,是日常的书写。我们现在很难做到,我们现在和毛笔,甚至和写字越来越远。这是时代给我们设置的一个难题。

我们如果想做一个书法家,想让毛笔在你“家”待得舒服,让文字在你手上感到温馨,那么你要做什么工作呢?屈身低首,伺候毛笔,体味汉字,关怀纸墨。

今天我们只有在临帖、创作的时候,才用到毛笔,其他的时间冷淡着它。我们想做一个文化人、书法家,或者是要把自己修炼成书法家,必须要做这些功课,要以一种仁者之怀,去关爱毛笔,要和它多接触,多打交道。我觉得这是非常优雅的事情。

书法的美是有共性的,而我们每个人擅长的东西是不一样的。在这两者之间,书写技法和书法之道,究竟在哪里沟通?书法的共性和我们每个人的性情之间怎么沟通?其实这也是我们需要修养的重点所在。

四、汉字体类之美

这个“书体”是一个狭义的概念。广义的书体还有很多,比如秦代就有“八体”,有大篆、小篆、刻符、鸟虫书、摹印篆、署书、殳书、隶书。

为什么专门提“书体”呢?因为每一种书体都有自己的书写方法和用途。我们今天将之作为创作欣赏的对象,其实也是各有规律的。汉字本身其体类之美已很丰富,我们似不需要刻意再创造一种新的书体。当我们接触书法时间很长,对文字本身了解很深透了,就可能笔下会流出一种无古无今独特的东西,即自己的“书体”,但我们不能去硬做。包括现在发现的简牍,六朝时期的碑版,及陶文、甲骨文,种类太多,我们完全可以借鉴某一种书体学习,足以让我们成为一个家。福建的林健先生,一辈子就在写汉代的那种篆书,他现在写得已经非常深厚了。我们很多人就错过了先精于某一书体这种学习路子,学得太杂乱,这不可取。

我曾用一个词叫“汉字人类”,仿照人类学提出来的。就是说,我们的汉字,通过使用汉字的这一人类(包括中华及东南亚汉字文化圈),在长期的历史流动中,在与政治、文化、文房材具相关联的这种笔墨生活中,会渐渐衍生出各种各样的书体来。

有一个例子,鲁迅,除他的童子功外,他日后并没有专门于书法。我个人觉得,他是随手写就写到汉代的一个文人。当年很多报纸杂志,《现代文学》《文学评论》等多地的报头,都用他的字集出。他的字原本那么小,放到那么大,依然厚重。鲁迅写字有两个自律,一是让排字工人认识,另是跟得上自己的脑子,与他思维配套。他写字的量很大,已经出版的鲁迅手写体影印本,我买到的,有一米多高。那一米多高,文字量多少,我也不清楚。我曾经抄过韦应物的诗集,很薄本,我抄了半年。那么多东西你认真将它抄完,可能也差不多成书法家了。鲁迅同时代那么多人,胡适写字也很好,徐志摩也很好,为什么这些人后来没有深入书法呢?因为鲁迅到死都用毛笔。而且他很用心,他给朋友写信,要收集很漂亮的信笺,他整理的笺谱,也成为传统文化里的重要一项。他一生于写字很讲究、很恭敬,是认真地将思想很流畅而优美地写出来。他没有专习草书,但他写出了草书的符号特征,他是通过自己的手笔,将汉字写成带有自家笔性的草书符号,又和千百年来的草书符号一致,是他自己演化的。这让我明白一个似乎很重要的道理:临摹任何古人的字,一定要尽量地还原其原本的点画形质,他原始的动作如何,发力点在哪里,要认真仔细地去接近那个状态。这也是我想与大家交流的,怎么样去观察古代碑帖,这种观察,可能会直接关系到我们对书法风格史流变的观察角度。

如何使我们的字不会写“油”?现在很多人学怀素,学黄庭坚,如果只是从字面去临习,当他写得很熟练时,他的“笔”里可能会有百分之二十是多余的东西,或者是不到位的东西。我们也可以说这是“个性”,其实是“赘疣”,严格讲只是对原帖表面临习,或者说是笼统临习。作为个性,若不具备一定的高度,便没有很大价值。所以这值得我们深思。

刚才讲到汉字体类之美,每一书体都有自身的美,“篆尚婉而通”,流畅,不是八面出锋;“草贵简而便”,等等。作为今天学习与审美的资源,可以利用它,可以重新组合,但是要有方法。常听人说临摹了千家万家,融合了什么什么,我觉得这都是说说而已,真正要做起来不是那么容易。清代很多碑派书法家,比如说沈曾植,在学术上堪称大家,但其字看起来或多或少总有些别扭。其实他自己也可能会感到别扭,似乎当他拿起笔,就要考虑怎么对付这些笔画,这怎么能轻松?当和毛笔、和字之间成为一种近乎相提防的关系时,其书写很可能要消耗比常人更多的脑细胞,这是从生理上讲。

五、书写之美

我们教学当中讲到的,往往是点画、笔顺、结字、行、篇章、画面构成这一方面,而另一个和它共同往前展开的是什么呢?

首先是用笔、笔法。“点画”和“笔法”是两回事。点画是外部形态,是静的。笔法是当下实现的,很宽泛的东西,但却是一个非常特别的文化性的概念,没办法一下描述清楚。

结体或曰结字,其另外一面叫笔势。笔势就是笔往哪个方向走,怎么走。它是结字的重要内在动力依据,结字是依赖笔势来完成的。

行款,另一面叫体势。用笔写出来的笔势,往哪里走,最后构成一个字,它有它的形势态度,这种势态既是上承前字的意绪,又直接关乎下一字的出场。比如苏东坡,他的用笔是枕腕,三个手指拿笔,他的笔和纸挨得特别近。他的笔是往左方便,往右不方便,所以他构成的字的体势就是扁扁的,潜在有往左下方斜行的意向。

作品总的结构,为章法、篇章。但是在古人,又称气韵、意韵,整个是一种状态的描述,而不是一个具体的形式的描述。好的作品,即所谓“不见字形,唯观神采”。

所以从另外一个角度,建议大家多关注一下用笔、笔势、体势、气韵这一类概念,这直接关系到自身书法学习的可持续性,自身风格的可持续性和作品结构的有机性。

大家都知道,从点画开始到作品的结束,一般人都能完成。但是如何使这个过程成为一个美的历程和结果,就需要我们长时间训练。一种优雅的书写,是在笔迹墨痕、字里行间,可以看到你的意趣、韵味、风格、情调。如果是很拙劣的一种书写,同样也可以见到你的意趣,你的认知。古人说“书者,如也”。你写得拙劣说明你内在的修养也是拙劣的,写得优雅就是内在的优雅。所以我们不只是要看最后效果,还要看书写的过程。要体会怎样在写的过程中,通过笔触去捕获那种风调和美感,这便涉及书法技术上的问题。

用笔就是讲笔法,其实很简单。也许是在我的中学时期,“文革”后期,我在学校办墙报。城里用粉笔,我们乡下用毛笔,整天在写,两个星期要写一期,大量地使用毛笔。所以我对毛笔比别人多一点亲近。当时也没字帖,就学习课本上的楷体。到快毕业时,看到同学有一本字帖,讲笔要怎么回锋啊什么的。但照着帖中图示的用笔方法来写,却写不成。所以反思现在很多书法教学的书上画的运笔线路,我觉得有问题。我认为写字就是随纸下笔,然后运写,让笔自己来完成一个个点画,这样在写的过程中该留的留了,转弯的地方肩膀也出来了,笔提起来时就会带出钩。我们今天呢,在这些被人强调的地方,就跟关节炎一样都肿掉了,更重要的是我们的思维在这个地方被停留了,下一个笔画便顾不上了;当下一笔顾不上了,后面所有的地方也就都顾不上了,你的笔势就被阻断了,自然运写的过程就阻断了。这样的情况下,很多自然的点画效果便达不到。比如你在纸片上记东西的时候——我称它是有机的——你不会考虑字写得好不好,你就顺着写,这个时候是最自然的,这是苏东坡说的“无意”。如果经过有些字帖上讲的那种训练,一写字就很刻意,就扭曲了毛笔的本性。当你故意的时候,毛笔就会按照不得已的方式往前走,你就会发现有意写字时,不如意的地方却很多,自然书写状态下的书写其有机性就高。

我曾用电脑把王羲之书字的某个笔画移动一点点,就不舒服了。他的这种点画结构,我称为有机体,你把它人为挪动一丝丝,不行的。王羲之在写字的时候算过么?思考过么?没有。

生理上要适应某一种书写,即使是很合理的书写,也是须作极大的努力才能有所改变的——我们要相信躯体是有自身想法的。美国一个医学学者写过一本书——《躯体的智慧》,他讲这躯体本身是具有其智慧的。比如说一只猫从柜子上快速跑动的时候,轻易不会碰到东西;人不行,人进化以后,很多感应都退化了,动植物就很好。可是我们人在文化方面的觉悟比它们强。

我们说写字就要轻松地写。我们临帖,比如说临王字,转弯就直接转过去,他的钩挑等,让毛笔自己去完成,牵丝连带都由毛笔自身去完成,我们不要强加以自己的意志。因为好多牵连都是毛笔带出来的,因为毛笔这种特有的工具,才会有钩、提、挑之类的出现。如果不是这种工具,这些东西都是不会形成的。既然形成了,大家都觉得很美,就把它固定在我们书写的轨迹里。所以我们讲“汉字人类”创造了汉字,而毛笔“主动”地参与了汉字发展的整个历程,所以才有了书体的衍变。我们现在写字,把毛笔放到一边,只关心汉字是怎么写出来的。毛笔和纸墨是我们创作中必须要细心体察的东西。你有什么样的毛笔,就可能有什么样的点画。一开始我们学习怎么控制毛笔,但其实毛笔是我们书法文化里面的一个重要角色,是我们的一个伙伴,所以我们讲写字是要“合作”,和笔、墨、纸、字的合作。所以孙过庭说“五乖五合”,合作很重要。

我湖北有一个朋友,带小孩写字,我们曾讨论过小孩可不可以写草书,我觉得完全可以,他让小孩刚开始临黄道周的《孝经》之类,临了几天之后,就开始临《十七帖》《书谱》,或《圣教序》,行草就开始了。这些小孩写了三四年,写得很好。特别是他们的用笔,一点不多,一点不少,跟二王很接近。所以古人说,大道至简,一笔下去,把动作写完就好了,它所有的关节、转折,全部在毛笔的运行中流畅地实现,笔画中全有了。

关于毛笔本身的问题,就是说,我们在今天,由于在“用笔”方面太纠结,使运笔过程中的笔势被削弱,以至于被破坏,在我们的思维里就没有“笔势”这个感觉了。我们看古人的东西,看一遍觉得好,看两遍也觉得好;而自己的作品挂在墙上三天以后就不耐看了,就是因为没有内在的笔势贯通。这种势是一种内在的趋向,这一笔向哪里走,下一笔从哪里接,全是自在的。你想想看,打乒乓球的时候,对方球来了,你会思考么,会考虑什么角度力度去接这个球么?不会考虑。球拍子很顺畅地就接过去了。写字可不可以达到这个状态,拿起笔就写?其实古人就是这样,只是我们今天的状态隔得很远。还有一个例子,就是我学弹古琴时的感受。音乐和书法是最接近的,都是在一段时空中去完成的。弹琴的过程就如写字的过程,都是不可重复的,写不好不能再添一笔。弹琴也是,弹不好不可能重复拨弦,如果我们做不好,就是功夫没到,是我们的技术不到。不能因为我们做不到,便硬借现在艺术的所谓构成和设计,强行改变书法与弹琴的思维感觉方式。

因此,我们要静下来,要给自己一个空间,让自己在五年后能实现这个轻松自然的书写过程,十年也行,不要急于眼下去实现,慢慢来。这就是书法文化里的‘养’。什么是养?‘养’下面是个‘食’,是要靠粮食来‘养’的。那哪里有书法饭吃么?没有。就是临帖、看帖、思考,去看展览,跟朋友交流,这些东西,久而久之就转化到你的内心,这称之为‘养’,它不是一天弄成的,知识成长的过程也有其节律,不能破坏。

比如说,“结体因时而变,用笔千古不易”,这是赵孟 提出的。为什么说“用笔千古不易”呢?不是说楷书、隶书、篆书之间是有不同的么?这个“不易”,我思来想去,是正确的。从“道”的角度来讲,这一支笔,在写字的过程中你不要去委屈它、损伤它。再就是,当笔中墨枯没了,你能写出来么?这就涉及时间问题。当纸太吸水的时候,你的速度要不要改变?又涉及纸性问题。所以他说“千古不易”,就是说在书写的当下,怎样让笔、墨、纸、字在一个很协调的状态下行进,这个是千古不易的,一定要让毛笔舒服。我们只操持一个方向,其余就让毛笔去完成,转弯的时候笔锋自然会弹过来。“长锋”只是今人的概念,明代以前都是小笔。这个笔自身,我们今天要思考,如果你写展览类的大作品,从学理上来讲,这种大笔是有很多美感不能体现的。因为是“毛”笔,兽物的毛发到了一定长度就没有很好的弹性,当很多毛纠缠到一起时,整个笔都没有弹性。比如说我们写长锋时,整个笔一下去,成了一个钩状的东西,那么你怎么按下去还是一样粗细的点画。习惯于用长锋,写出的点线粗细变化都不大;用短一点的锋,点画变化会更丰富一些,但一时可能不习惯,这个需要训练。但是古人作字,大约百分之二十都是让毛笔自身完成的,这是它的事。这笔到不到位,我要控制你,这不行,对笔不要过分约束。然后墨,当墨很多的时候,你不快点写,墨就受不了,墨马上就要掉到纸上去了。一定要给它相应的速度,墨才舒服。毛笔和纸之间又有一个问题,如果纸是粗糙的,你用很软的笔,就没法舒服。所以说我们怎样找到一种合适的感觉,不要让毛笔来将就你。有人说笔不好使,有人说我一天至少要用两支笔,什么意思?他根本不考虑笔是什么,按下去写、压着写。我觉得这种人,套用古人的话就是不仁义,把跟你合作的笔不当东西,那你的字会好么?不要按照你主观的需求来驱使它,我以为这就是书法的道。这个道就是书法的规矩。所谓规矩就是书写过程中,人与笔、墨、纸、字之间内在的关系。

我们想一下,汉字,比如说篆书到隶书之间,篆书没有钩、挑,它就是线画,平直的,圆弧的,为什么到隶书里,它有这些东西?就是因为在快写的时候,在放松的时候,完全没有人控制的时候,“转笔”“方折”等就出来了,经毛笔一带就出来了。这个是毛笔创造的,不是人想出来的。当隶书变成楷书,楷书是因为古人有纸了,有纸后书写的空间就变大了,毛笔的书写就快了,相对自由些。你看提手旁,隶书是圆出来,在楷书的时候,钩是因为要写一提才会有。所以说,毛笔参与了很多书法形态的创造。所以说,“用笔”的方式方法,在内在机制上决定了作品的高度和作品的寿命。所谓寿命,是看纸面上的效果:当你的笔锋和你的纸、墨不和谐的时候,笔毫是从纸上飘过去的,墨留在这个地方就很稀薄。假如在运写过程中笔是溜过去的话,这一线画的质地一定是很平薄的,久而久之这个作品经过几次装裱后,可能就剩下几个淡淡的墨点了。这就是“寿命”,换用一个词来说,叫“体质”。说这个人作品很孱弱,是什么意思呢?就是笔和墨在纸上是异常而不规则运行的,所以墨迹可能是偏向一边的,称为孱弱。有人想跟黄宾虹学写字,黄宾虹让他先写几个字来看,那人写完后,黄宾虹把纸反过来看,说你这写的不是字,纸上只有几个点啊。原来他写时只在点画的两端用力,中间“哗啦”就写过去,故留在纸上的只有几个墨点。这样的墨迹久而久之中段就毁没了。所以我把对这个过程的体感,称为“悟道”。正确的“用笔”所出现的线条,会有一种结实感、圆满感。如我们刚才说的,是让笔、墨、纸、字一起和谐参与书写,即“合作”。

说了很多,最重要的就是让毛笔很简单、很顺畅地在纸上,按照墨的流量顺利地行走。大家要去多体会,各人有各人的习惯,怎么按照自己的习惯,去调整,也不是说完全颠覆掉,久而久之,应该会找到自己的一个方式方法。总而言之,要体谅毛笔的长处和短处。

古人对笔势非常重视,现在的人大多只重视结构。

笔势,即这一笔和下一笔之间是有一个趋向的,趋向就是笔势。那么这一笔和下一笔之间的快慢,就像打乒乓球不由我们判断和思考,这是个自由的状态。我们在临帖时,一定要去观察这个东西。笔势找到了,那个地方要不要“映带”都不重要,哪怕没有连带,它的笔势在,就是“笔断意连”。下笔的意向和运笔的方向很内含,不是一眼就看出来了。比如王羲之,把他的字拆开分析看,一个字,甚至于一行字,实际上书写时只有一个起笔。所以孙过庭说:“一点成一字之规,一字乃终篇之准。”一个字管领一篇的局面,就是这个道理。古人写字,蘸墨也好不蘸墨也好,一气呵成,实际上只有一个起笔,文章完了才收笔。他是在挥运过程中同时完成所有动作转换的。比如写“三”,当我们把笔提高的时候,每一笔都是断开的,当我们把笔按在纸上不离开,就是三个连贯的动作。有的人写字习惯于把笔提得高,那么他的笔画就会干净、凝练,比如明代王宠。有的人比如傅山写草书,他就不提起来,哗啦哗啦。区别就在这里,笔和纸之间,垂直距离是多少。今天我们借鉴古人,想营造一个节奏的时候,这个是我们要关注的。笔离纸高低,我们不要刻意,就是让笔势含蓄。很简单,我们只写点画本身,关注结字最本质的东西,而勾连处让笔去完成。笔势的存在,不可忽视,我们要关注它。唐人集字的《圣教序》,很多人临写后往往不连贯,就是因为每个字是集的,其体势原不是统一的。所以我说一件作品,应该只有一个起笔和一个收笔,中间全部都是运动中的转换,转换过程中会有一个小的起止,但这个起止我们在意识里面不要去考虑过多,我们要有意识地忽略它。所以说我们不能将“欲横先竖”“欲右先左”这种口诀,实用于每一个字的每个点画,这是不行的,只有换行换纸的时候可能会有考虑。但是真正熟练的人不会考虑,让笔来完成,即使换一张纸,我还可以继续写,不需要去蘸墨。真正在自然书写状态下也不需要考虑。这是我们要回归的原本状态。

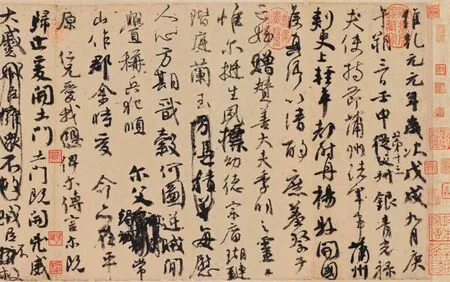

王宠《韩愈送李愿归盘谷序》(局部)

笔势决定一个人书写的调性,就是情调、笔调、调子和性情。然而又并不一定要连着才叫笔势,并非笔笔连属、一字带着一字才有笔势。而是笔和笔之间或着纸或提起——但又连绵不断地挥运着,这样写出来的点画就能够达到我们说的有机联系。

我们再看看“体势”。

体势是从字的构形、形态来讲的。一组点画即偏旁部首合成一个字,构成一种体态,会形成一个总的势向、意向。这个势和你的用笔有内在一致性,要让它自然流露出来——刻意去写很难写出的。我们看看苏东坡的字,都是往左下倾侧——其实通过笔势、体势,我们还要做一件事,就是寻思他写字时的身体姿势。

怎么讲呢?又如黄庭坚写草书,他是回腕,高执笔,这个躯体姿势也决定了他的运写调子。当你用这个姿势写字的时候,他那很多摇摆的字势就出来了。摆正写的时候,很难出来那个字势。再比如说汉简,我们现在人站着写字时,笔和纸之间的角度基本垂直的。我做过实验,就是你削好竹简了,怎么写呢?汉代那个时候没有桌子,只有“几”,“几”是用来作倚靠或放竹简、放笔砚的。那么他写字不能趴着,“文革”时有漫画,孔子屁股翘得老高,趴在地上写东西,其实这是想象。我做实验,古人想要写得舒服,绝对不是趴着写字,他是这样写字:左手仰面持简,右手约三指执笔,掌根轻轻与左手相合以相互扶助,笔与简夹角大约如45度角,你看,如果以右手掌距作半径,笔往左边写就是一个蚕头,往右边写出就是一个燕尾,往下写时双手的移动较不便,所以字呈扁形。有人说隶书为什么都是扁的呢,是节约纸么?其实不是,你看汉简上字有的行隔得很远。这个实验不单让我明白了汉隶与简牍书为何多扁形,同时也明白其写法的大概,这样很简单地写,就是汉简味道。所以我们也要把写字的背后——人的身体姿势找到。魏晋以前人都很少用桌子,王羲之那时候很少有这么一大块纸。王羲之写《兰亭集序》的材料,也是不大的一块特别的茧纸。那时人大致多是一小块一小块纸,拿在左手上,或放席上写,所以看晋人一些字帖中,有的字和字之间跳得很远。我想,为什么这么跳笔呢?后来当我拿民间那种厚的草纸尝试着那么写的时候,身体稍微有一点晃动,或左手稍未配合时,笔就与纸错开了一点,然而这时它的气息还是非常连贯的。我们做书法的人一定要搞实验,一定要透过现象看到他背后的身与手的姿势是怎样的。

我看老师弹琴,他讲弹弦也要用“中锋”,就是右手指甲侧着击弦时,力量会滑失,声音会是扁的,正面击弦声音就沉着就很饱满。所以一定要找到那种姿势,通过字面的体势,找到背后书写者的体势。大家可以回去实验一下,前人的书法形态很多都是自然而然的,不是有意造作出来的,动作到位了,就形成了这种状态。古人因为并不考虑什么“艺术”表现,多从实用出发,所以在书写方面往往就很自然。我们现代很多写简书的,故意做成这样那样,那不行,你尽可在临摹的时候用古人的状态,去深入体会其笔墨妙理,在自我书写时转用今天的方式,那自然会有变化。所以说我们不主张刻意去创新,若你一直都未明白古人的书写环境与方式,你永远也不知道他的高古在哪里。

作品的体势又决定着章法、行列的分布以及纸幅的式样。以前人写的手卷,是因为有了桌子写得很方便,你看黄庭坚的手卷,纸就五六十厘米长,《廉颇蔺相如传》,是这么长一块一块接的,他可能写的时候没有粘接,写一张,拼接一张,所以他不能一边写一边拉动,就从右边写起,那时桌子小,他又是回腕,所以当人站位不动时,行款就会写成扇形,有时候为要矫正扇形的状态,又写到过界了,矫枉过正,这个都有可能。他当时的姿势决定作品的风格。我在上海博物馆看这件原作时,那种字行间的规律性的摆动与挪移状态,似乎又印证了我对黄山谷作书身姿的一些想象。

所以进一步说,每个人特殊的用笔、体姿,不单在字态、行款方面有内在的决定性,实际上还潜在地决定了最合适他自己的一种书写章法和作品幅式。你找到这个,你的章法就更走向有机性,更好达成,生成的过程就会很自然达成,否则你就要不断地去实验。如果一种艺术,让我们很费脑筋去设计的话,这种艺术应该不是书法,若书法落于设计,不搞也罢。

由用笔再顺带出笔势、体势,最终在作品中形成一种抽象的意思,也可以叫气韵。气韵生动不生动,我们就称之为作品有机还是无机,有机的是自然连成的,无机的是一种生硬的东西。是不是生硬的东西,检验的方法就是挂在墙上,如果三五天你觉得还很不错,那还可以,如果过几天,你觉得,哎呀这一笔往上挪一点就好了,那说明有问题。我在家里写完字,家人看两眼,她提出的问题竟跟你想到的一样。她不懂书法,不懂章草什么的,但是她一看就知道哪一块笔了或重了。

六、书法的传习与个体觉悟

对书法传习问题,不要叫传承,不要说我们在继承一个东西,而是在流传过程中我们来学习,这个词更有价值。在书法传习过程中,怎么样来觉悟我们个体,觉悟我们在传习过程中,这种技艺与我们的血肉关联,于自身作一种生发,怎样让我们的人生境界在写字中提高——我称为书法的传习与个体觉悟。

为什么要学习历代书法呢?简单地说,从数量上、统计学上来讲,从古代到今天,秦到晋,晋代到现在是两三千年,每一个朝代的读书人加起来量很大,而且这些人全是写字的读书人。这么多读书人在写字,好,我们再看汉代留传下来几个书法家?唐代几个?宋四家,明清几家等,加起来百十家,算一算这个比例,分母是多少?历代留下来的东西,自成一体的东西就那几个人,篆书也好,行书也好,这些人我们称为汉字人类中的精华。这些人比如说王羲之,在一千年以前就被崇拜得不得了,那么多人学他。应该说,他之后的唐宋元明清书人都有王羲之的基因。这些人就构成了我们中国汉字书写之美的大平台。唐朝颜真卿也好,柳公权也好,很自觉地要变。我们今天再看,他们的变和古人差距实在很小,钟繇和王羲之之间——钟繇是王羲之的目标、梦想——可是他们之间隔得多吗?王羲之和王献之隔得多吗?都不多。这些都是人类精华啊!他们都说要“创新”,但终生也只不过是一点点区别而已。那么,反过来再看“个性”。后人学米芾,今人说曹宝麟老师学得绝像,可我们写字的人一眼就能看出来哪个是曹宝麟,哪个是米芾。所以,书法的特点就在于那么一点点儿的不同,就构成了一个“新”,并不是要求我们有非常大不同的书写。历代典型的东西在这里,历代人不断创新的结果也摆在这里,我们从历史的角度来看,书法的创新并不是完全变一个体,变一种写法,而是在书写的过程中流露出自己的某些东西,这些东西人家一看就知道是你的了。这就是说,我们为什么要学习历代碑帖,我们逃不过这些东西,我们如果妄自创新的话,肯定搞不了几天。20世纪80年代的很多书法探索,我们年轻一辈的都知道多少?再过几年,还知道他们的就更少了。显然他们的“创新”是不可流传的。如果不可流传,我们今天写字,是为什么呢?仅仅是为了入展或者获奖么?当然展览获奖只是书法学习附带的东西。如果想要将书艺作为终身追求的话,那么不断把自己的前修否定掉再创新风格,这种否定是没有价值的,这和不断提高境界的那种否定完全是两码事。所以说我们要学习历代书帖共性的文化与审美的基因,这才是必须的。

另外书法个体中个性的生成,往往是水到渠成的。这个说得很轻松,但是需要时间。所以,中国书协为什么把展览的数量减少一点,就是让大家有更多的时间沉静下来!

我们可以从几个相关方面来讲,如文化学、生理学、笔迹学等理论。

比如说笔迹学,我们在法院判案的时候,笔迹学是可以和DNA、声音、指纹等重要元素作为一个个体区别另一个个体最本质的依据。反过来说,笔迹在书法里称为风格、个性,一定程度是天生的。我们看一个小孩做作业的字迹,他其实已经有了风格,只是这风格还是一种原始风格。小孩的生命体是很圆满的,这种体内原是没有文化的,没有审美的,没有书法性的东西。我们通过学习历代碑帖,就是把书法里经典的、共性的东西,移植到这个小孩身上,让这种书体的框架来规范个人的原本书体。久而久之,我们在不断的磨练当中,把传统的东西学到百分之九十九,这个时候就写得看上去很雅了。而最高的境界,是如老子所言的“复归于婴儿”。即本来是婴儿的圆满,为了达到文化与审美的人文生长,必须要通过学习打破那个自发的圆满,在打破的同时逐步建设一种新的文化的审美的圆满,一旦达到这新一轮的圆满,便“复归于婴儿”了。可是,这说说容易,那大约应是一辈子的事情啊!

其中的困难有多大呢?在书法的学习过程中,大家肯定应该有这样的感觉:当你过一段时间不临的时候,我们的躯体会做什么呢,生理学中有一个重要原理叫“节能“。比如说练健美,一个月就可以把肌肉练出来,但是如果过一段时间不练,就没了,这就是生理上说的节能。身体就像有一个政府,当你不想做什么时,它会将全部的营养平均合理地分配到全身,以保证整个身体的健康平衡状态;当你很着意要做什么时,它就会帮助你,立即抽调你需要的肌肉的、血气的,或者说整个神经系统的支持。当你很有意识地临王羲之,躯体就会自然地给你分一些营养、能量支持你,在一定时段内,肌肉或者经络就会有类王氏书写反应。久而久之,比如说七年八年,你写王羲之已写得很好,可是当你的意识一个时期内并没有在王羲之书法上的时候,它马上就要回收先前给予你的各种能量,并将之平均分配到全身去。这就是很多名家后来不临帖、不思考,越写越糟的原因。很多人后期都会面临这个问题。若不去反思这个问题,就完蛋了。所以说生理原理告诉我们,在躯体训练——临帖方面,我们一定要坚持。古代对女人生长,认为七岁是一个周期,十四岁“及笄”就可以嫁人。男子大约八岁一个周期。如果我们现在开始写字,只要有空就写,那么七年或八年之后你会有一个飞跃,就是躯体在方方面面得到淘洗与置换,这样你的躯体会达到一个相对的高点。问题是如果你不写了,身体马上有一个回归作用。所以学习书法的过程,其实是驱使一种正能量,而我们的身体是负能量的——身体永远会趋向保守一个平衡,因为它要确保你的长寿,让你活得更久,更舒服。

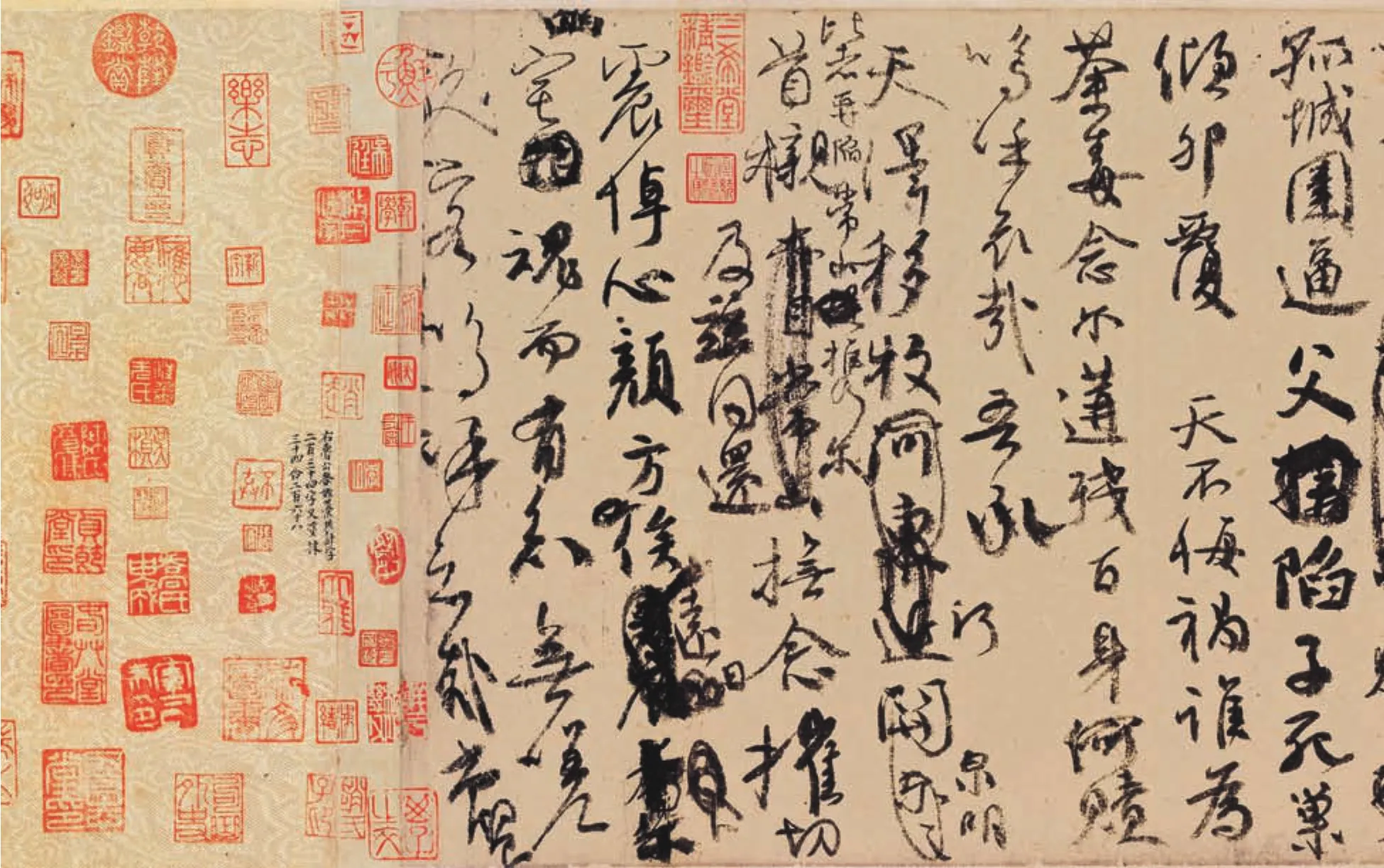

怀仁集王羲之书圣教序(局部)

我们在学书初期,必须要实现这一转化过程,只有达到躯体的改变,才能在技术上达到一个相对的高度,符合如王羲之的书写状态,才能够进行自然书写。这个时候,你与生俱来的笔迹,也会开始发生蜕变,慢慢磨合,久而久之你的一部分和王羲之的一部分相互妥协、各有取舍,出现一个中间状态,这就出现了非王非我的东西——但既是新的又是我的。所以临帖要临一辈子,初期可以广泛涉猎,其后,要写得风格纯粹,必须有所专一,就是因为要考虑躯体内存不同“笔迹”之间会有互相的干扰。

凡是没有临过帖的自写体,我敢说一辈子不会有高度。我们一定要传习几千年来被提炼出的经典,即使全国人都写王羲之,最后也不会有风格完全相同的问题。当你写了一辈子王羲之的时候,最后就是自己的东西,因为你总会放松,当技术达到了,一放松,在生理节能机制作用下,手笔自身就会慢慢生长。如果读书也读到点上,知道境界怎么把握,那样你就会发觉手笔中所生长出来的有价值的东西,就会去扶植和调整,最后会培育到较高的水平面。经典的重要性,在于其给我们提供一个具有包容各种个性的大框架。比如赵朴初的书法,很典雅,就可以供人临摹。但如郑板桥的个性本来就太偏,你一旦学到家,要脱出其规模非常难。所以说我们费那么多力气去寻求个性小道,不如顺其自然,借经典的梯子往高处走。

经典碑帖,每个时代的文化信息存在都有,比如说汉代的东西,一看字就是长袖大褂席地而坐在那里写的,是用上半身写字。一直到晋代,王羲之那个时代,都是用上半身写字。当有桌子之后,你看沈尹默讲的“五指执笔法”,整个身体的参与已没有,只是手臂或肘部在写,所以其变化的空间就小。之所以主张站着写字,是因为若坐在桌边,我们的大半身体就被阻隔在写字之外了。

我们要反思这些东西,为什么古人写得那么灵动、生动,因为他身体全都参与,是贯通着的,久而久之就特别自然。我们现在都是一只手写字,尤其是写小字。苏东坡虽然一只手枕着写字,但是他那个时代,还有很多先前惯性的写法,加之他一辈子和笔墨打交道,而后成就了他非常高的境界。我们今天没有那么多时间让自己的躯体在这种轨迹上走,所以须选择一个有效的训练方式,然后就是一辈子集中注意力去写字。柳公权也好,颜真卿也好,王羲之更不用说,其平生几乎一直写字。他们将一辈子的精力让躯体做一件事。所以我们要有紧迫感。古人还有一个限制,即很难看到大量碑帖,这反而一定程度上成了优势:他的心手都不那么杂乱,所以一辈子根植于一个东西,故其手笔所写很纯。现在人不行,可供选择的碑帖太多,若无自家审美主见,则今天写这个,明天写那个,自己被自己弄乱了。常听人说,写字须融会百家,故都不敢单纯地做功夫,殊不知,经典在流传中实被赋予很多附加值,比如王羲之书法,后来被人们附加了很多的东西,说他怎么样怎么样,其实他只是很简单地写字而已。

七、临帖,如何观察点画本质

为什么书法到董其昌等人那里写得那么柔弱,似乎没有什么精神呢?我们说他好,是从文气与风格上讲的。但是从形态上看,与前人相较则未免于柔弱。唐代把晋人书法作为摹本,宋人又刻了大量摹本,后人在学习它的时候,都会有偏差。前面讲要抛开古人笔下的连带去学习他,但是很多人在临习的时候,恰恰是把连带都临摹下来了,这样的结果就是,字被写得越来越圆了。怎么讲?比如李世民,是很有才气的人,他是跟毛泽东一样,字也好,文章也好,打仗什么的不用说——他是天天临王羲之的字。若把他的字和王羲之的放在一块儿看,他的字长了、圆了。之所以长了,可能是因为唐人改善了纸面的条件,幅面宽广了,自上往下写已很方便,故字不知不觉中被拉长了;圆,是因为他临摹时连同古人连带的东西一起关注,太注意连带,手笔必然因缭绕而游离于原本点画位置,自然渐向于圆形。上一个字和下一个字之间联系,古人笔下都是走的一根直线,但后学的人都是弧线学过来的,因他在半路就考虑下一笔怎么走。

其实,在临习挥运中,最好不要考虑下一个字,不要考虑下一笔,只将勾连当中的点画本原写出来就行。我做过实验,把一个帖的所有连带部分都去掉,再看,就跟原来的感觉是很不一样的。故而要用眼先把外在的东西剥离掉,然后再去临摹,就会更接近本质。我在湖北美院带过半个月的草书课,就用这种方法教学生。有的学生通过实验进步很快,有的学生还按以前那么写的就柔弱。

这是一篇大文章,从中可以看到中国书法史在风格趣味中的流变。孙过庭说,“古质今妍”,我个人认为很大程度是因为观察的原因。若不是观察字本身,而将所有纸面迹象都关注了,你眼与手的负担就重了。所以在学习中一定要剥离非结构性的东西,要把握骨法,把装饰性的东西去掉,剥去点画两端的东西,直接取本画。举个例子,如褚遂良,他是当时临《兰亭集序》较好的几个人之一,后来他写楷书的时候把王羲之的东西广泛地应用,比如说很多竖画入笔的时候有个小弯,这个使他形成了自己的趣味,但也成了他很小气的东西,是很做作的。再比如,智永的《真草千字文》,入笔都很尖。王羲之的《兰亭集序》为什么有尖呢,是因为他用的茧纸,鼠须笔,这个笔是很硬的,那必然会藏不住锋的,这不是王羲之的本意。但是智永当作了本意来学习。当然这成为了他的风格,但是也成为了一种毛病。这也就是说,我们今天临摹《兰亭集序》欲更接近原帖的话,前提是要找这种纸和笔;如果换一种纸、一种笔来临摹,这个时候还有意去临摹外部细节,就是错误的了。我们学习如何得到“骨”就可以了。所以说褚遂良也好,智永也好,学完之后,各得一个病,成了风格,也成了肿瘤,包括后来的米芾。现在的书人爱过分地夸张某一细节,一次两次还好,但是久而久之,也会成为病态。所以我们要引以为戒,对所临碑帖的使用工具材料、文化背景,以及书者的状态、姿势,都要有仔细的体察。

八、关于临帖和出帖

观念的东西是很好调整的,一旦悟出来就可以改。可是写字是手上的东西,也就是我们刚才说的,生理上生长的过程,需要相当长的时间。书艺,是以整个身体为媒介来完成创作的,而不是头脑。我们的头脑,在书法中的位置只不过是躯体的一个部分,当然头脑这个部分相当重要。头脑想改变身体,可以,但是身体的执行改变需要时间。比如说,今天悟到一个道理,马上就从思维上改变过来了,但是动作上还差得很远。所以要给自己一个规划,要允许自己在一个时期内慢慢改变。手、笔的训练,是不能靠聪明改变的。我们有很多书法学者,写字是不行的,因为没经过训练。只有你的手头、笔头到了一定高度,你的修养、文化才有可能从手头、笔头流出来,否则不可能。中国人讲体悟,要让身体去感悟。脑袋和躯体是有隔膜的,必须通过巨大的时间和空间(时间就是岁月,空间就是各种方式方法)去训练;读书也算一种空间,临帖什么的都是不同的空间,需要慢慢调养,渐入佳境。

还有一点,你临得好,并不等于能够用于我们的创作。我2000年在江苏教育出版社临了黄庭坚的草书《忆旧游》,当时自我感觉好得不得了。三年前又在江苏做一个《诸上座帖》的临摹,当时临得还行,但是我自己并没办法用来创作,为什么呢?因为和我的躯体还是有隔阂,我自己脱手写的时候就是不行。这就是说临得好,并不等于自己能创作,你再临三年,就觉得前三年的不好了。所以我常说,当你今天用功,便知道前两天不行;今天不用功,永远不知道你明天是更高的书人。比如这个小孩有天分,有天分有什么用,要用躯体去引导天分出来,要通过躯体的训练。书法这个东西确实需要一段长一点的时间来养,要多一点静的时间。我既然选择它作为终身爱好,如果不愁饭吃,那我一定要慢慢来做。我现在写字还不能放松,一定要斤斤计较——你说我做作也可以——永远强迫自己,永远不可能无意于佳。只有这样不断地戴着镣铐跳舞,你六七十岁之后可能就“无意于佳乃佳”。昨天我在微信上看到赵孟 28岁时的字,年轻的时候跟老的时候,形体上没有很大的差别,但是“笔力”差别很大,轻松的状态不一样。书人与其笔墨间的默契,跟习书年龄有关系,年龄大了,心态就放松了。古琴界也是这样,弹到后来,甚至不讲求你曲子弹得怎样流畅,而是讲指力稳健否。弘一法师你看他生命最后那几个字,“悲欣交集”,轻松,但是每一笔线条的质感很难做到,那是一辈子的经历全放进去了。所以我今天希望20年后,大家还在一起聊书法,一起进入到更高的境界,这就是我们生命所需要追求的一种审美境界和人书俱老的状态。长期的训练,深刻的觉察,经常的反省,这些品质需要我们慢慢养成,就像孔子说的“学而时习之”,“学”是把这个东西拿过来,“习”是不断地练习,孔子还说“学而不思则罔,思而不学则殆”,“吾日三省吾身”,这个也是我们要做到的。当我们总是乐在其中,就是很好的状态。老子说:无中生有,有无相生。天天做临习功课,看上去似乎很无我,也无所建树,其实我正在其中萌芽生长;我的本性笔迹风格正在渐渐脱化,渐渐地“无”,而具有审美意义的个性风神正渐渐地成形——只是我们目前还看不到最后那完整、完美的样子,但正离我们越来越近啦。