暑期交通事故高发 驾车出行须谨慎

文 本刊编辑部

暑期交通事故高发 驾车出行须谨慎

文 本刊编辑部

日前,公安部交通管理局公布了一组数据,明确指出中国交通事故死亡人数最多的两个月份是7月和8月。从近三年全国道路交通事故情况看,7月和8月这两个月,无论是1至3人死亡事故,还是10人以上死亡事故,都大大高于其他月份。

7 、8月交通死亡事故高发

统计数据显示,7、8月份发生一次死亡3人、5人以上事故起数分别占全年总数的18.7%、21%,高于平均水平2.1个百分点、4.3个百分点。尤其是这两个月发生一次死亡10人以上事故,占全年总数3成以上,高于平均水平14个百分点。

无独有偶,美国高速公路安全保险协会也发布了一份研究报告,指出夏季汽车事故死亡率要明显高于其他季节。美国高速公路安全保险协会整理了近30年的数据,发现夏季与早秋为车祸死亡率最高季节,死亡人数最多月份也是7、8两月。

高死亡率的原因

根据公安部交管局对7、8两月车祸事故原因分析,这两个月死亡人数高于其他月份原因有这么几个:

降雨多导致事故风险增加。7月至8月,我国主要河流流域普遍处于汛期,降水多,加上夏季台风易发。

雨天道路湿滑,暴雨天气下道路能见度下降,易发生追尾、翻车事故,造成恶性事故和二次事故风险加大。

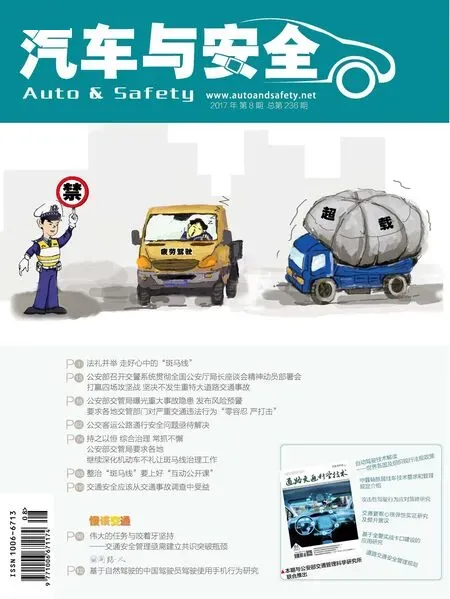

疲劳驾驶、违法装载、酒后驾驶和“路怒”风险增大。我国这几年夏天暴热,加上昼长夜短,专职驾驶人容易选择晚上赶路,比其他月份更容易疲劳驾驶。近三年我国交通事故数据显示,7月至8月因疲劳驾驶造成的死亡事故占总数的21.3%,高于平均水平4.6个百分点。

特别是今年我国经济回暖,货物运输全面回升,大货车驾驶人疲劳驾驶、超速行驶、超载运输等违法发生几率增大。另外,夏季天一热,夜间娱乐、宵夜活动增多,酒驾也明显增多。

还有高温炎热天气易导致驾驶人产生焦躁情绪、分心驾驶,造成“路怒”风险、追尾碰撞事故风险加大。

高温炎热,车辆故障增多,易发生爆胎、自燃及危险货物运输车失火等问题。近三年爆胎事故中,近2成的事故发生在7月至8月,高于平均水平2.4个百分点;发生运载危险品车辆燃烧事故12起,占同类事故全年总数的24%,高于平均水平7.3个百分点。

旅游客运、公路客运车辆事故风险大。7月至8月,学校学生、教师放暑假、机关企事业单位职工休年假,国内旅游,不管是自驾游还是跟团游,出行需求大增。

夏季东北、西北、西南地区景区普遍进入旅游黄金时节,内蒙古、黑龙江、新疆、西藏、青海等省份旅游接待量迎来高峰;海滨城市、大型游乐园、涉水休闲景区等迎来年度旅游集中期,旅游客运、公路客运安全风险增大。

农村道路交通安全风险增大。暑假期间,涉及学生和儿童的交通事故多发。尤其是在农村地区,中学生无证驾驶摩托车现象增多,安全隐患突出。

另外,夏季各类瓜果蔬菜大量上市,农村地区货车、三轮车、拖拉机违法载人现象增多,易引发交通事故。

近年来“农家乐”旅游持续升温,但很多农村道路弯急坡陡、路窄难行,部分旅游客车和自驾游车辆驾驶人对路线、路况不熟悉,容易发生事故。

安全提示

雨天行车,要降低车速,适当增大跟车距离,减少变道超车,遇紧急情况提前采取制动、减速措施;

遇洪涝、地质灾害路段要及时避离,绕道行驶;

及时关注天气情况,尽量避免强降雨天气出行;

自驾出行前,要仔细检查车辆机油、水箱、轮胎、灯光等技术状况,发现故障的要及时修复;

合理安排出行时间和路线,不要疲劳驾驶,更要杜绝酒后驾驶、无证驾驶;

提前准备提神醒脑、防暑降温用品,驾车时保持良好心态,不开斗气车;

驾车经过急弯陡坡、长下坡时,要严格控制车速;

驾车要保证充分休息,行车过程中连续驾驶时间不得超过4小时,每次停车休息时间不少于20分钟;

所有车上的乘客都请系好安全带;

货车驾驶人切勿违法超载;

乘车出行,要乘坐正规客运场站车辆,切勿乘坐私揽客源、无营运资质的客车;

农村地区群众出行,勿乘坐超员面包车、低速货车、三轮汽车;

家长要监督学生、儿童,不要无证驾驶摩托车。

链接:长途行车 该如何预防疲劳驾驶

每次遇到节假日,大家都会选择长途开车去旅游或是回老家,难免会犯困,能做的是让“困意”来得晚一些。

一、出发前要保证足够的睡眠时间和良好的睡眠效果。

二、和会开车的人一起,两个人可以交替开车,以免长时间开车产生困意。

三、要合理地安排行车时间,注意劳逸结合。连续驾驶时间不得超过4小时,连续行车4小时,必须停车休息20分钟以上。如果要夜间长时间行车,最好两个人轮流驾驶,交替休息,每人驾驶时间应在2至4小时之间。

四、开车时要避免长时间保持一个固定姿势,可时常调整局部疲劳部位的坐姿和深呼吸,以促进血液循环;最好在行驶一段时间后停车休息,下车活动一下腰、腿,放松全身肌肉,预防驾驶疲劳。

五、行车中,保持驾驶室空气畅通、温度和湿度适宜,减少噪声干扰。

六、如果开车时感到疲倦了,要想办法缓解疲劳程度。可以开窗或用随车带的冷水刺激面部;还可以喝一杯热茶或咖啡提提神。也可以开到最近的服务区后,停车到驾驶室外活动肢体,呼吸新鲜空气,促使精神兴奋。

七、听一些轻音乐或将音响适当调大。

八、用双手以适当的力度拍打头部,疏通头部经络和血管,加快人体气血循环,促进大脑兴奋。

不过,这些方法不能从根本上解除疲劳,唯有睡眠才是缓解疲劳和恢复清醒最可靠、最有效的方法。